採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

採用でのペルソナの設計のやり方を解説!作成に役立つフォーマットも紹介

無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

採用活動におけるペルソナの作り方について、「どこまで条件を決めれば良いか分からない」と悩む方は多いのではないでしょうか?

この記事では、ペルソナの具体例や設計のやり方を解説しています。設計に役立つフォーマットも掲載しているので、ペルソナを活用して採用活動をスムーズに進めたい方は、ぜひ参考にしてください。

【最新版】IT人材白書2026 を公開!

激化するIT人材の獲得競争を勝ち抜くための「最新データ」がここに。

IT人材白書2026は、貴社の採用戦略をデータで裏付け加速させるためのレポートです。IT人材採用のリアルな課題と、成功への具体的なヒントを数字で示します。

・IT系企業は順調、非IT系企業は苦戦傾向。業態で差が出る採用進捗のリアル

・採用手法は「待ち」から「攻め」へ。スカウト媒体や外部サービスの活用が活発に

・求人票やスカウト文の作成などにおいて生成AIの活用が広がる

・20代の正社員IT人材の約半数が「静かな退職」状態にある

最新のIT人材採用市場について詳しく知りたい方は以下より無料でダウンロードし、採用活動にお役立てください。

「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。

レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。

目次

採用ペルソナとは

採用におけるペルソナとは、企業が雇用したい人物像のことです。

ペルソナはもともとマーケティング領域で使われる概念です。マーケティングにおけるペルソナは、想定するユーザーの年齢や性別、趣味といった人物像をつくり上げるために使われます。採用シーンにおいては、企業が選考前に求める人材のイメージを固めるために用いられます。

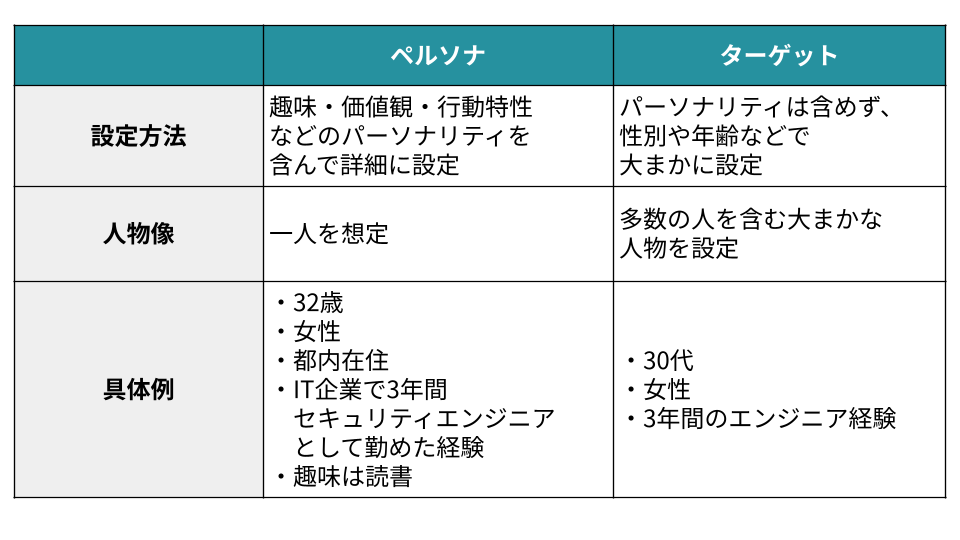

ペルソナと似た言葉に「ターゲット」がありますが、ペルソナとターゲットでは設定する人物像の細かさが異なります。

まずは大まかなターゲットを想定し、次に詳細なペルソナを設計することで採用活動の精度を高められるでしょう。

特に、エンジニアは企業間での採用競争が激しい職種であるため、採用を成功させるにはペルソナ設計が重要になります。エンジニア採用の市場動向や人材確保の手法を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

【企業向け】エンジニア採用の最新データを紹介!市場動向や採用手法も解説

IT人材の採用市場については、以下のページで他社や転職者の動きが分かる資料をダウンロードできます。

最新のIT人材の採用市場動向を知りたい方へ

IT人材白書2025は他社の採用人数や予算の動き、エンジニア未経験者の採用、生成AIの活用状況などIT人材採用に関わる方が知りたい情報を一つにまとめた資料です。

⇒「IT人材白書2025」を無料でダウンロードする

ペルソナを構成する必要項目

ペルソナを作るうえで必要な要素には、年齢や経歴のほか、キャリア志向や価値観なども含まれます。具体的な項目について確認していきましょう。

社会的な特徴

社会的な特徴とは、個人の属性を構成する年齢や性別などを指します。

年齢

年齢は、ペルソナを設定するときに含めておきたい要素の一つです。採用したい人材の現在のキャリアや想定されるキャリアプランを考えるスタート地点として、年齢を想定する必要があります。

ただし採用では、雇用対策法により 、年齢制限は設けてはいけないとされています(例外あり)。実際に採用を行う際には年齢の枠にとらわれず選考をしましょう。

経歴

経歴も採用ペルソナ作りにあたって考えておきたい要素です。経験したことのある業界・企業の系統などを明確にしておくと、業務に必要なスキルを持つ人材を見極めやすくなります。

性別

ペルソナでは性別も設定しましょう。なぜなら、性別によってペルソナに伝えるべき情報が変わる場合があるからです。たとえば、女性の求職者なら「子育てと両立しやすい環境」「産休・育休の取得実績がある」「女性の管理職比率が高い」などを重要視している可能性があります。

ただし、性別によって採用選考ルールを設けてしまうと違法とみなされる可能性があるため注意が必要です。

学歴

最終学歴を設定しましょう。学生時代の経験が業務に活きてくることもあるため、新卒の場合は学部や学科、ゼミ、サークルも設定します。

年収

業務内容と経験、スキルに見合った金額を設定しましょう。ペルソナ設計における年収設定は、求職者が現在どの程度の収入を得ていて、転職後にいくらほどの金額を求めるかの目安になります。採用後に支給できる年収の目安になるともいえるでしょう。

経験やスキル面での特徴

入職後に必要となるスキルを踏まえて、ペルソナの過去の経験や保有スキルを考えていきましょう。

職務や役職経験

ペルソナをつくる際、具体的な職務内容や役職経験は特に重視したいポイントです。未経験者を歓迎している場合であっても、現職・前職でどのような立場にあり、どういった業務を行っていたかで採用後に任せられる業務は変わります。

スキル

ペルソナ設計では、具体的なスキルやそのレベルも想定しましょう。ITエンジニアであれば、使えるプログラミング言語の種類や実務経験などは、仕事に直接的に関わってくるところです。募集する職種に関する理解が十分でない場合は、専門的な知識を持っている社員の力を借りながらペルソナを作りましょう。

新卒の場合は、学生時代に力を入れたことやアルバイト経験で身についたスキルを設定すると良いでしょう。

保有資格

保有資格はスキルや学習意欲の高さの証明になります。スキルや向学心を重視した採用をしたい場合には、資格についての設定も検討しましょう。

特に、IT・エンジニアに関する資格の種類は多いので、どの技術に対しどの程度のスキルレベルを求めるのか選定する必要があります。

心理的な特徴

ペルソナ設計では、心理的な面においても詳細な人物像を設定しましょう。志向や他者への関わり方といったパーソナリティは、仕事と関係がないと思われがちです。

しかし、パーソナリティの面からも細かくペルソナ設計をすることで、採用に関わる人たちが共通のイメージを描きやすくなります。また、転職者の価値観を明らかにすることで、自社のどの部分を魅力として伝えるべきかが分かるようになるでしょう。

転職の動機やキャリア志向

転職に至った動機や入社後に歩んでいきたいキャリアのビジョン、実現のための具体的な取り組み方など、求職者が描く未来についても想定しペルソナ設計をします。新卒の場合は、企業選びで重視している内容を想定するのがおすすめです。

価値観

会社と相性の良い人材を採用するには、価値観も重視したい項目です。たとえば、「新しいチャレンジをしたい人」と「安定志向な人」では仕事に求める条件が異なります。

そのため、どのような価値観を持った人物が欲しいかを踏まえてペルソナ設計を行いましょう。

コミュニケーションや趣味

人とは最低限のみの関わり方をしたいのか、チームや部署で多くの人と交流しながら業務を行いたいのかなど、コミュニケーションスタイルの方向性も重要です。

自社・部署・チームの運営方針に合うコミュニケーションスタイルの人物だと、スムーズな業務進行が期待できます。趣味活動が参考になる場合もあるので、面接で聞いてみるのもおすすめです。

採用におけるペルソナ設計のフォーマット

ペルソナ設計に使えるフォーマットを紹介します。以下のフォーマットをコピーしてペルソナを作る際に活用してください。

【人物について】

| 氏名 | |

| 性別 | |

| 年齢 | |

| 学歴 | |

| 家族構成 | |

| 趣味・特技 | |

| ライフスタイル | |

| 人間関係 |

【経歴について】

| 経歴(今までの勤務先) | |

| 職歴/職務経験 | |

| スキル | |

| 保有資格 |

【就職・転職について】

| 志望業界 | |

| 志望職種 | |

| 企業に求める条件 | |

| 価値観 |

項目をまとめたペルソナシートの作成・活用がおすすめ

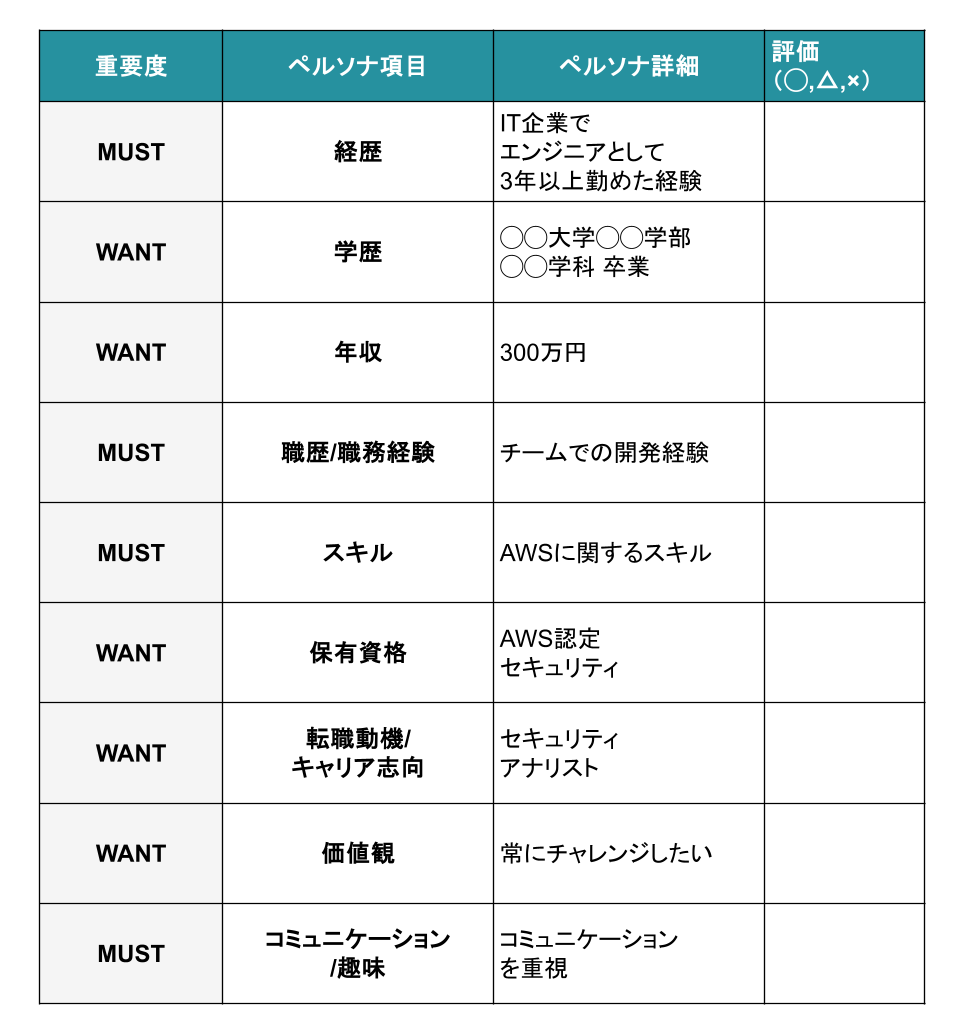

ペルソナ設計を行う際は、以下のようなペルソナシートを作成するのもおすすめです。ペルソナとして設定した要素を満たしているかチェックができる欄を盛り込むと、評価シートとして選考でそのまま活用できます。

上記のシートにように、ペルソナの詳細とその重要度(MUST/WANT)を設定しましょう。選考の際は各項目について「◯」「△」「×」で評価を行います。「◯(3点)」「△(1点)」のようにポイントを設定することで、最終的に総ポイント数の多い人を選べます。

採用でペルソナを設計する3つのメリット

企業が採用活動でペルソナを作る理由は、採用方針を明確にし、社内における認識のズレを防ぐためです。以下で具体的なメリットについて解説します。

1.入社後のミスマッチを防げる

ペルソナを作るメリットの1つは、入社後のミスマッチを防げることです。求める人物像の能力や価値観をペルソナに設定すれば、自社と相性の良い人材を見極めるのに役立ち、入社後の早期離職を防げるでしょう。

レバテックの調査によると、IT人材の採用に関して採用担当者の6割以上が「採用時の見立てとギャップがあった」と回答しています。

具体的なギャップとしては、「候補者のスキル・経験が期待よりも不足していた(39.1%)」が最も多く、続いて「アサインされた業務と候補者の志向がマッチしてなかった(32.6%)」が多い結果でした。

早期離職のタイミングとしては「入社3か月以内(30.3%)」が最多で、ミスマッチが起こると早いタイミングで離職するケースが多いことが分かっています。

こうしたミスマッチを防ぐためにも、あらかじめペルソナを設計しておくことが重要です。以下の記事では、ミスマッチを防ぐ選考中の工夫や制度について紹介しているので、採用後のギャップを防止するためにぜひご覧ください。

採用ミスマッチを防ぐには?原因やデメリット、具体的な対策を解説

2.欲しい人材のイメージを社内で共有し採用を効率化できる

ペルソナを設定することで、社内で欲しい人材のイメージを共有でき、採用を効率化できます。

通常、採用には複数の部署や社員が関わります。そのため、採用したい人物像が共有できていないと、「面接官個人の判断で会社と合わない人材に内定を出してしまう」といった問題が起こりかねません。

特に、IT系の人材を採用する場合、人事部門の考えと現場で求めるスキルが一致せず、採用が円滑に進まないこともあるでしょう。これは、カルチャーフィットやソフトスキルを重視する人事と、技術的なスキルに着目する現場の間で、採用基準にズレが生じやすいためです。

ペルソナを設定することで欲しい人物像の認識を複数の社員間で揃えられます。社内で求める人物像の認識を共有し、円滑に採用活動を進めるために、ペルソナの設定は欠かせない工程です。

3.求職者に響く求人票を作れる

ペルソナを設定することで自社の伝えるべき魅力が明確になり、求める人材に響く求人を作成できます。採用活動では、自社の魅力を伝えることが重要です。しかし、求める人物像が曖昧だと、訴求する魅力がありきたりになり、求職者に響くアピールができません。

たとえば、成長を重視するペルソナに対しては、社内の研修制度や自己啓発支援についてアピールするというように、ペルソナに合わせた魅力を伝えることで応募数を増やせるでしょう。

応募数を増やすには、採用のトレンドを把握することも必要です。エンジニア採用を考えている場合は、以下の記事を参考にしてください。

【最新版】エンジニア採用のトレンドは?就職・転職市場の動向を解説

また、以下のページからダウンロードできる資料では、エンジニアが希望する働き方や業務内容の条件を知ることができます。

「エンジニアが転職時に希望する条件」を把握してエンジニアからの応募数不足を解決するには?

⇒解説資料のダウンロードはこちらから

採用に向けたペルソナ設計の作り方

実際にペルソナをつくっていく際の具体的な手順を紹介します。ペルソナは一人が設計するのではなく、複数の社員の声を聞きながらつくるのが基本です。

1.採用目的を明確にする

企業が採用すべき人材は任せたい業務や役割によって変化するため、ペルソナを設計する前に採用の目的を明らかにしましょう。

一般的に採用の主な目的は増員や欠員の補充ですが、ペルソナを設計する際はさらに踏み込んで採用目的を考える必要があります。

たとえば、退職者の欠員補充のための採用でも「同じスキルを持つ人材が欲しいのか」「未経験者を現場で教育するのか」でペルソナは変わります。増員が目的でも、「新プロジェクト始動に際してマネジメントできる人材がほしい」のか、「事業が拡大しているため作業に従事するメンバーがほしい」のかでペルソナは異なるはずです。

どういった目的で採用をするのか、明確にしてから次のステップに進みましょう。

2.経営者や現場社員にヒアリングして採用要件を整理する

採用目的を明確にしたら、経営者や現場社員に話を聞いて採用要件を整理しましょう。人事側で採用目的や採用要件を明確にしたとしても、経営者や現場社員との認識が異なっている可能性があります。

社内で求める人材の認識がズレていると、適切なペルソナがつくれず、採用のミスマッチにつながってしまいます。ペルソナを作る際は、人事担当の社員だけで決めるのではなく、必ず社内の関係者の意見を取り入れたうえで人物像をイメージしていきましょう。

3.詳細な人物像をつくり現場とすり合わせを行う

社内のヒアリングが終わったら、「職歴」や「保有スキル」などの項目別に詳細なペルソナを設計していきます。

ここで注意したいのは、ペルソナを理想化しないことです。社内の理想を追求すると、現実には存在しない人物像ができてしまいます。ペルソナの設計に迷ったときは、実際に社内で活躍している社員をモデルにすると良いでしょう。

ペルソナが完成したら、再度現場の社員や経営者に確認を依頼し、認識がずれていないかチェックしましょう。

4.採用市場の現状を考慮し要件を調整する

せっかくペルソナをつくっても、人物像が新卒・転職市場の現状に合わないと応募が見込めません。求めるスキルや条件が多いとそれだけ該当する人材が少なくなります。

たとえば、該当する業務の経験者が少ないと思われる場合、ペルソナを「経験者」とすると候補者を見つけるのが難しくなります。その場合は、ペルソナを「経験者」に限定せず条件を緩めることが必要です。

ペルソナを設計する6つのコツ

ペルソナを設計する際は、要件を過度に増やさない、求職者側の価値観を考慮に入れる、といった点に気をつける必要があります。ペルソナを設計する際のコツを紹介するので、設計前にチェックしていきましょう。

1.過度に細かくしない

ペルソナでは詳細な人物像を設定しますが、あまりにも条件が細かいと現実に存在しない人物像になってしまいます。

条件が多いと採用の対象となる母集団が小さくなり、自社に合う人材を取り逃すおそれもあります。ペルソナが理想化されていると感じたら、重視しない設定を除外しましょう。

ペルソナを設計するのは、あくまで人物像をイメージし採用に役立てるためです。ペルソナの設計自体が目的化しないよう、最低限必要な条件を意識したうえで設計を行うことが大切です。

2.採用基準を段階的に設定する

採用活動において、ペルソナを100%満たす人物に出会えるとは限りません。そのため、ペルソナの中でも「必須の条件」「あれば望ましい条件」を整理したうえで実際の採用要件を決定しましょう。

条件の優先順位を決めるにあたっては、採用担当者だけで決めるのではなく、現場の意見を取り入れることが重要です。入社後のミスマッチを防ぐために、現場の社員と採用担当の認識をすり合わせたうえで具体的な採用基準を決めましょう。

3.求職者の価値観の変化をイメージする

ペルソナを設計する際は、求職者の価値観の変化をイメージする必要もあります。たとえば、最近はリモートワークが普及したため、在宅で働けることを重視する人が増えました。

人材の採用がうまくいかないときは、ペルソナの設計と同時に求職者が魅力に感じる社内制度を整えることも必要です。リモートワークやフレックスタイムなど、現代の求職者が魅力に感じる制度の導入を検討しましょう。

4.自社の魅力を踏まえて設計する

自社に合った人物像を設定するには、自社を知ることが前提となります。ペルソナに対して自社をアピールするにも、求職者にとって自社の何が魅力になるのかを知っておかなければなりません。

会社の魅力となる要素には、以下のようなものがあります。

- 仕事内容

- 事業内容

- 風土

- 制度

- 教育

- 社員の人柄

それぞれの項目から、自社の魅力といえるポイントがないか探しましょう。社員に入社を志望した動機をインタビューすると、客観的に見た自社の魅力が分かります。

5.必要に応じて複数パターンを設計する

ペルソナは職種やポジションごとに複数設計すると良いでしょう。ペルソナを一つに絞ると人物像が限定され、良い人材を逃す恐れがあるからです。たとえば、「将来の幹部候補生」「新規事業のリーダー」のように、採用したい方向性に合わせてペルソナ設計を行いましょう。

また、新卒採用と中途採用ではペルソナの設計方法に違いがあります。中途採用の場合は、前職の経験や保有スキル、転職の動機が中心的な要素となります。一方、職歴がない新卒では、学生時代の経験やアルバイト経験、仕事選びの基準を中心にペルソナを検討するのが一般的です。

6.都度見直しを行う

ペルソナ設計後も、必要に応じて都度見直しを行いましょう。もし、実際に選考を行ったものの該当する人物がいない場合は、ペルソナの条件を緩める必要があります。また、経営方針や現場の状況によって求める人材が変化した際もペルソナを見直します。

ペルソナ設計後の採用活動の流れとポイント

ペルソナを用いた採用にはいくつかのポイントがあります。ペルソナを活用して効率よく採用を進める方法を紹介するので参考にしてください。

求めるペルソナが存在する媒体選び

ペルソナを設定したら、対象者がいそうな求人媒体を検討しましょう。求人媒体には、求人サイトやスカウト媒体などさまざまな種類がありますが、ペルソナが多く存在する媒体を使うことで選考を効率化できます。

たとえば、新卒向けのサービスは媒体によって「理系の学生が多い」「高学歴な学生が多い」といった特徴があるため、ペルソナが多いと予想される媒体を選定しましょう。

以下の記事では、代表的な採用チャネルとその特徴を紹介しています。これから媒体を選ぶ際はぜひ参考にしてください。

採用チャネルを徹底解説!種類やメリット・デメリット、選び方を紹介

エンジニアを採用したい場合は、レバテックのようなIT人材に特化したサービスを使うのがおすすめです。レバテックのサービス内容の詳細は、以下の資料で確認できます。

エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?

業界最大級のIT人材特化型データベースなら求めていた人材がきっと見つかる!

⇒「3分でわかるレバテック」のダウンロードはこちらから

ペルソナを踏まえた募集要項やスカウトメールの作成

募集要項やスカウトメールを作成する際は、ペルソナを踏まえて自社の魅力を伝えることを意識しましょう。

たとえば、柔軟な働き方を重視するペルソナに対しては、リモートワークやフレックス制度があることをアピールするのが有効です。成長意欲の高いペルソナには、「実力に応じて仕事を任せる社風」といった要素を強調するのが効果的です。

以下の記事では、候補者に自社の魅力が伝わるスカウトメールの書き方を紹介します。ダイレクトリクルーティングを検討している場合は、こちらも参考にしてください。

【例文あり】スカウトメールの開封・返信率を上げる書き方のコツを解説

ペルソナを踏まえた選考の実施

実際の選考に入ってからも、ペルソナを意識した対応を心がけます。ペルソナに対して何を伝えればより志望度を高められるかを考え、面接での話題を検討しましょう。

キャリアアップを重視する応募者に対しては、社内のキャリアパスについて詳しく伝えるのが有効です。ワークライフバランスを重視する応募者に対しては、休暇のとりやすさや残業の少なさといった点を伝えると、自社の魅力づけができます。

採用のミスマッチを減らす4つの方法

採用のミスマッチを減らすには、ペルソナ設計のほかにも、選考中に自社の課題を伝えたり、面談で相互理解を深めたりする取り組みが有効です。

ここでは、採用のミスマッチを減らす4つの方法を紹介するので、採用活動に役立ててください。

1.自社のデメリットも伝える

選考の段階では、メリットだけではなくデメリットを伝えることが大切です。あらかじめ入社後のリアルな働き方を伝えることで、「期待していたのと違った」と離職に至るのを防げます。

たとえば、「自分がやりたいことや新しいことにチャレンジできる」という魅力がある一方、「残業時間が長くなりがち」という環境があるなら、マイナス面も含めて伝えることをおすすめします。

マイナス面を伝えるときは、今後どのように改善していきたいのかもあわせて伝えるようにしましょう。

2.入社後のフォロー体制を整える

条件に合った人材を採用できても、入社後のフォローが十分でないと早期離職につながる恐れがあります。条件を緩めて未経験者や経験が浅い人材を採用する場合も、入社後のサポートを充実させる必要があります。

人材を採用した後は、研修やメンター制度でフォローを行い定着を図りましょう。上司との定期的な1on1ミーティングの機会を設け、仕事の悩みや希望をヒアリングするのも効果的です。

3.適性テストを行う

面接官による評価のばらつきを防ぐには、ペルソナを設計するとともに適性テストを行うのがおすすめです。ペルソナを設定していても、面接官によって判断にズレが生じる可能性があります。

適性検査では、候補者の能力や性格を客観的に判定するため、面接の結果と合わせることで評価の精度を上げられます。社内の優秀な社員に適性テストを行い、結果が似通った候補者を選ぶ方法もあるでしょう。

4.カジュアル面談を実施する

正式な面接の前に、カジュアル面談で候補者と話をする機会を設けましょう。カジュアル面談とは、選考を交えず企業と候補者が話をする場のことです。一般的には、候補者の志望意思が定まっていない段階で行い、企業が疑問に答えたり自社の魅力をアピールしたりします。

リラックスした雰囲気で行うカジュアル面談は、候補者が本音を話しやすいためお互いを知れるメリットがあり、ミスマッチを防ぐ効果があります。

採用のミスマッチを避けるには、面接でのスキルや人柄の見極めも重要です。エンジニアの面接で聞くべき質問については、以下の記事をご覧ください。

エンジニアの採用面接で聞くべき質問26選!優秀な人材の見極め方とは

採用におけるペルソナ設計に関するよくある質問

採用におけるペルソナについて、よくある疑問を解消します。

Q.採用におけるペルソナ設計とはどのようなことを指しますか?

採用活動でのペルソナ設計とは、自社が採用したい人物像の詳細を設定することを指します。自社が求める人材のイメージが明確化され社員同士で共有できるようになるため、関係者が評価基準を揃えて採用活動を行えるようになります。

Q.採用におけるペルソナとターゲットの違いを教えてください

ペルソナは採用したい人材の詳細な人物像を指し、ターゲットは大まかな人物像を指しています。たとえば、ペルソナは「30歳、男性、都内在住、IT企業でのフロントエンドエンジニア経験5年、年収500万」と細かめです。対してターゲットは「30代、男性、IT企業でのエンジニア経験5年」といった要素で構成されます。

Q.ペルソナを設計するメリットは?

ペルソナによって求める人物像を明確にすることで、求人広告を出す媒体を的確に選定できます。たとえば、特定の業界経験を持つ人材がターゲットであれば、その業界に特化した転職サイトを使う判断ができるでしょう。また、書類選考の段階でペルソナに合致する経験やスキルがあるかを素早く評価できるため、選考スピードが上がるメリットもあります。

Q.採用活動でのペルソナの作り方は?

経営者や現場社員に求める人物像についてヒアリングしたうえで、ペルソナの年齢や経験、スキルや価値観などを設定します。設計後は現場社員とのすり合わせを行い、認識のズレを防ぐのがポイントです。また、ペルソナを理想化するとターゲットが存在しなくなるため、実際の採用市場の状況を踏まえて微調整を行いましょう。

Q.ペルソナはどの場面で役立つ?

求人票やスカウトメールを作成する際に、ペルソナの価値観に合わせたアプローチが可能になります。たとえば、ワークライフバランスを重視するペルソナに対しては、リモートワークやフレックスタイム制などについて伝えることで、自社への志望度を高められるでしょう。