採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

エンジニアの新卒採用を成功させるには?学生の最新動向や選考のコツ

無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

「中途のエンジニア採用がうまくいかず新卒に切り替えたが、学生も難しい」と感じる企業は多いのではないでしょうか。

この記事では、レバテックが行った調査をもとに、新卒採用を行う企業の現状と、学生側の動向を解説します。また、採用を成功させるためのポイントや、具体的な採用手法についても紹介していきます。

自社に合った方法を見つけて新卒採用を成功させたい担当者は、ぜひ参考にしてください。

【最新版】IT人材白書2026 を公開!

激化するIT人材の獲得競争を勝ち抜くための「最新データ」がここに。

IT人材白書2026は、貴社の採用戦略をデータで裏付け加速させるためのレポートです。IT人材採用のリアルな課題と、成功への具体的なヒントを数字で示します。

・IT系企業は順調、非IT系企業は苦戦傾向。業態で差が出る採用進捗のリアル

・採用手法は「待ち」から「攻め」へ。スカウト媒体や外部サービスの活用が活発に

・求人票やスカウト文の作成などにおいて生成AIの活用が広がる

・20代の正社員IT人材の約半数が「静かな退職」状態にある

最新のIT人材採用市場について詳しく知りたい方は以下より無料でダウンロードし、採用活動にお役立てください。

「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。

レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。

目次

エンジニア新卒採用の動向

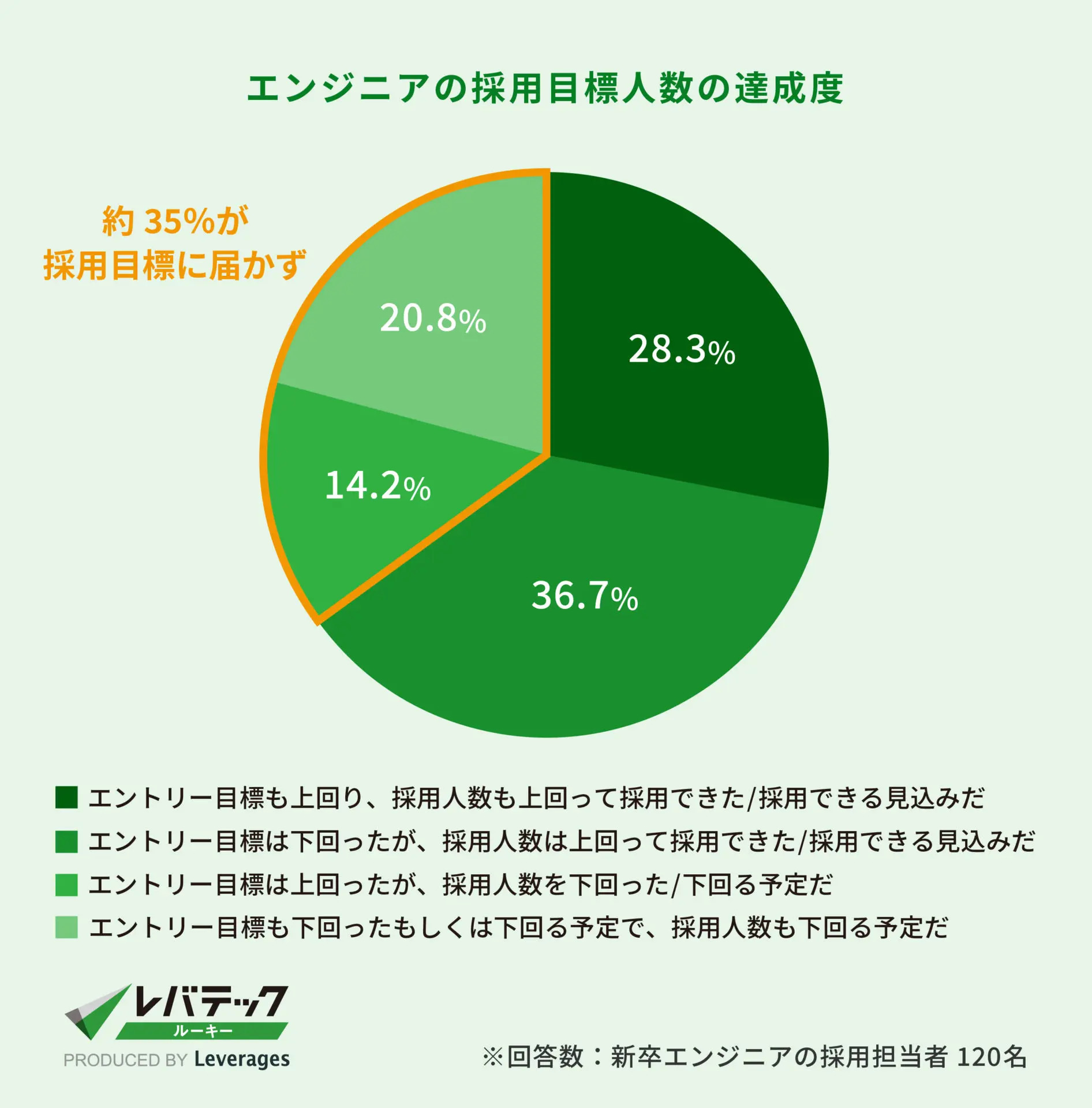

レバテックが行った調査(新卒エンジニアの採用担当者120名を対象)の結果からは、エンジニア新卒採用の難易度の高さが浮かび上がってきます。

調査では、新卒エンジニア採用を実施する企業の約35%が、25卒の採用目標人数を達成できなかったことが分かりました。

引用元:新卒エンジニア採用を実施する企業の約4割が、 25卒の採用目標に届かず|レバテック

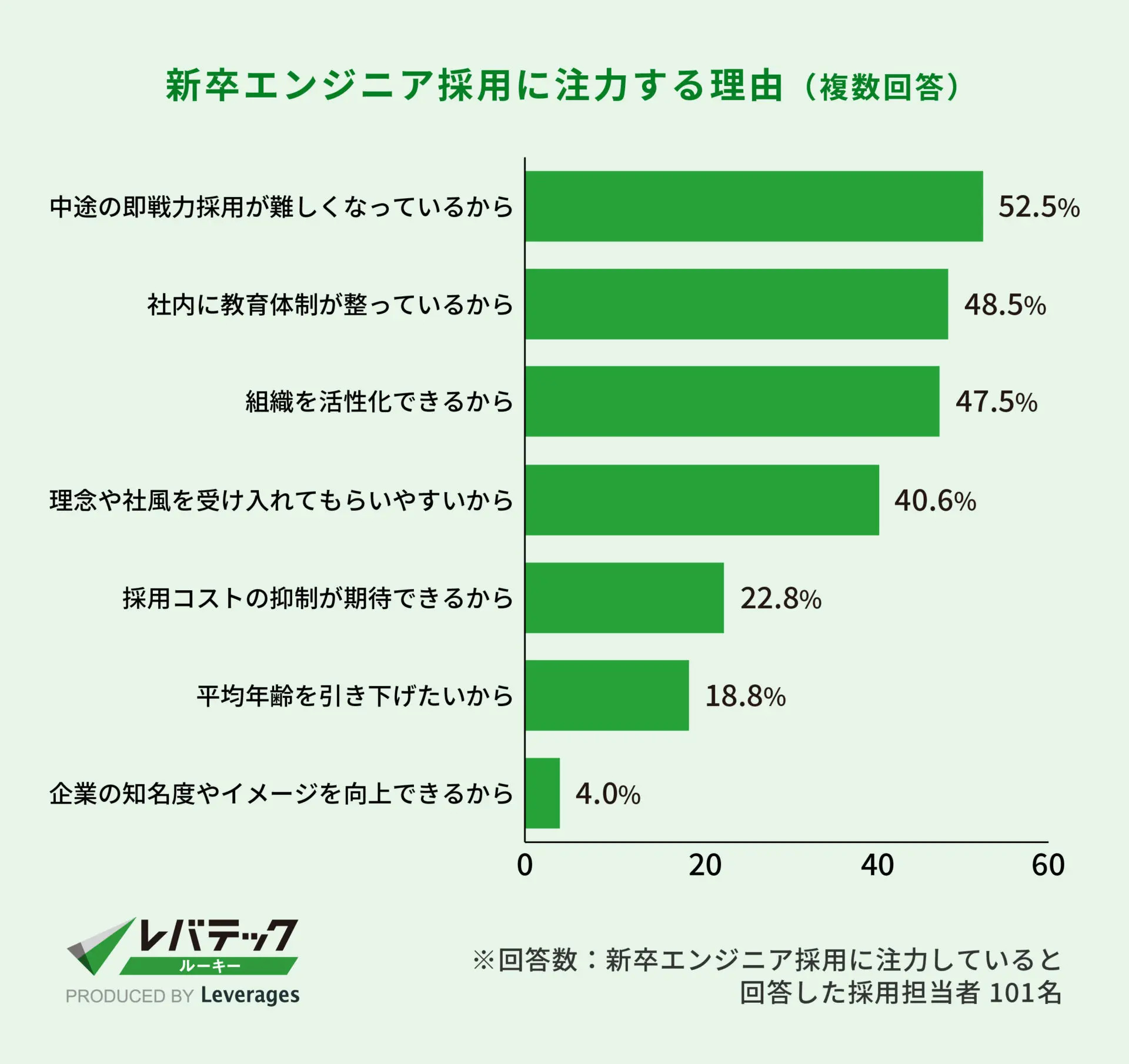

また、企業が新卒採用に注力する理由としては、「中途の即戦力採用が難しくなっているから(52.5%)」という事情が上位に入っています。

ただ、前述した採用目標人数の達成度から分かる通り、新卒であってもエンジニアの採用は難しく、人員確保に苦戦する企業が多い状態です。

エンジニア採用の詳しい動向を知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

【企業向け】エンジニア採用の最新データを紹介!市場動向や採用手法も解説

エンジニア採用の市場動向が知りたい方へ

正社員の求人倍率やフリーランスの案件倍率などがスキル別でわかる資料をダウンロードいただけます。

⇒「ITエンジニア市場動向調査」をダウンロードする

エンジニア採用が難しい理由

エンジニアの採用が難しい背景には、IT人材不足といった理由があります。詳しい理由を確認していきましょう。

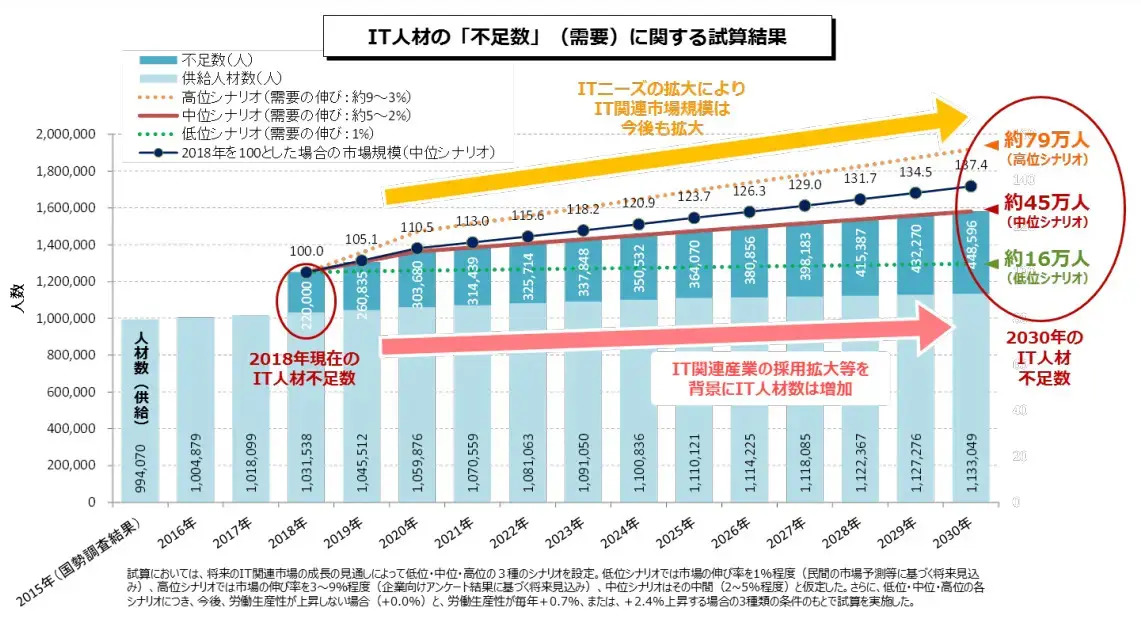

IT人材の需要が供給を上回っている

経済産業省のデータによると、2018年に22万人だったIT人材の需要と供給の差(需給ギャップ)は、2030年には最大で79万人に膨らむと予想されています。

増え続けるIT需要に人材が追いついていない問題は、これからも加速していくと考えられます。

エンジニアが転職市場に現れない

エンジニアの働き方の変化や企業の離職防止対策によって、優秀な人材が転職市場に現れずらくなってることも、中途採用が難しくなっている理由の一つです。

最近は、会社に属さず個人でフリーランスとして活動するエンジニアが増えています。スキルがあれば会社員より多くの収入を得られるため、優秀なエンジニアが独立することも少なくありません。

フリーランスエンジニアが増加することで、就職・転職市場に現れるエンジニアの数が減っていけば、企業が人材を確保するハードルはさらに上がっていくでしょう。

また、エンジニアの採用難を受けて、各企業は社内エンジニアの離職防止に努めています。すでにエンジニアを確保した企業が待遇や労働環境改善によってエンジニアの定着を図り、人材の流動性が低下すると、採用はますます難しくなっていくでしょう。

エンジニア人材が高待遇の企業に行ってしまう

即戦力人材の採用が難しくなっている背景には、より高い給与を提示できる大手・有名企業に待遇面で負けてしまい、採用が難航するという事情があります。

自社なりに良い条件を用意したつもりでも、転職を希望するエンジニアが求める条件と自社側が提示できる条件が噛み合わないということも多いです。特に、資金力が高くない中小企業やベンチャー企業にとって、ハイスキルなエンジニアが希望する条件を満たすのは簡単ではありません。

そのため、中途採用でハイスキルなエンジニアを採用するのではなく、新卒採用したエンジニアを育成する企業が増えていると考えられます。

以下の記事では、企業が採用で抱えがちな課題について解説しているので、自社の状況を把握する参考にしてください。

エンジニアの採用課題とは?解決策と具体的な採用手法を紹介

エンジニアを志望する新卒学生の動向

エンジニア採用が簡単ではない中で新卒人材を確保するには、学生の動向を把握し、適切な時期に動き出す必要があります。レバテックが2024年度卒のエンジニア就活生に行った意識調査をもとに、学生の動向を把握しましょう。

7月までに就活を開始する学生が多い

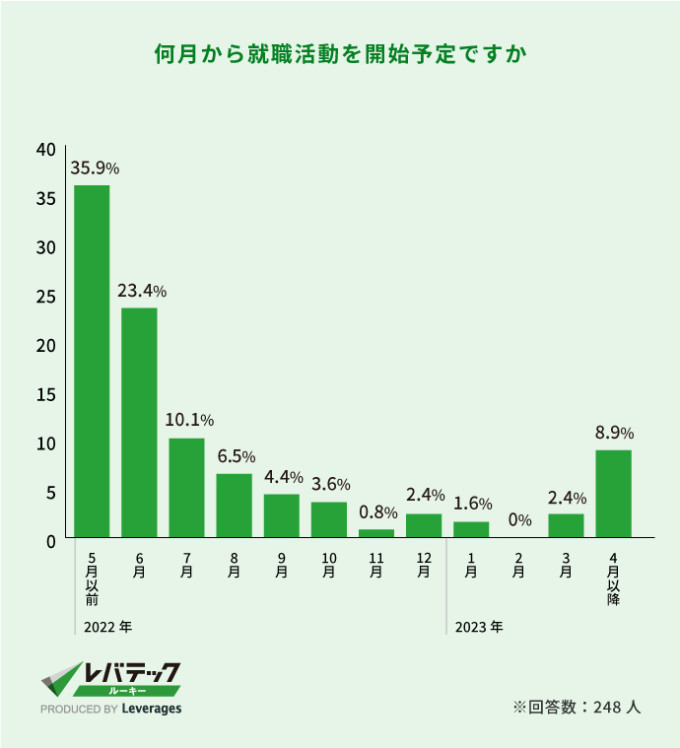

調査によると、約7割の学生が2022年7月までに就職活動を開始していることが分かりました。そのうち、35.9%が2022年5月以前に就活を開始しており、早い段階から本選考を実施している企業があれば「積極的に受けてみたい」という回答も見られました。

約6割の学生が早期内定を狙っている

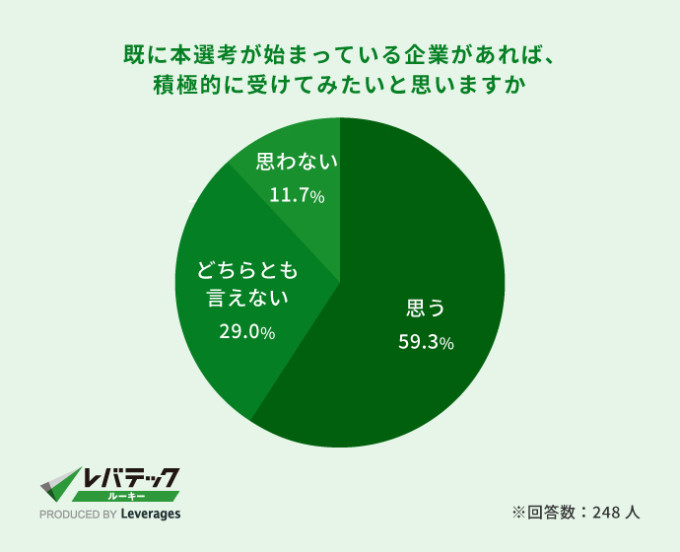

調査からは、エンジニア志望の新卒が早期内定を希望していることも見えてきます。図のように、本選考が開始している企業があれば「積極的に受けてみたい」と回答した学生は約6割に及びました。

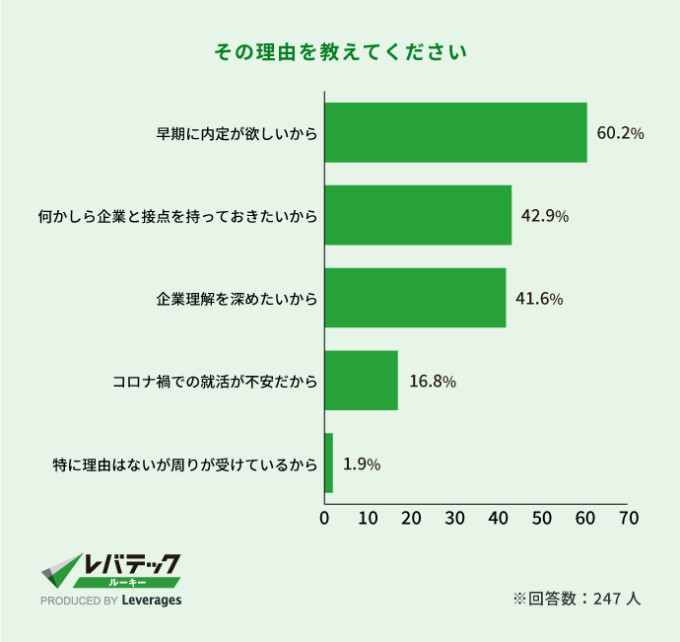

本選考を受けてみたいと思う理由で最も多かったのは、「早期に内定が欲しいから(60.2%)」でした。この結果からは、早期内定を目指して早めに行動を開始する学生が多いことが分かります。

就活は早期化・長期化の傾向あり

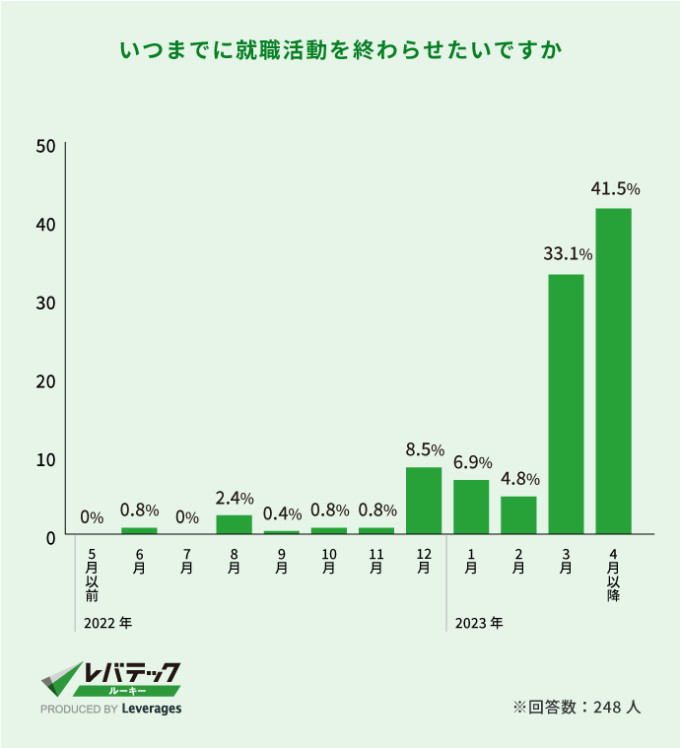

就活の早期化がうかがえる一方で、就活の期間については比較的長い約1年を想定している学生も一定数存在します。就活を終わらせたい時期について、「2023年3月以降」と回答した学生は33.1%、「2023年4月以降」と回答した学生は41.5%に及びました(※調査は2022年5月に実施)。

2024年度卒の学生の動きからは、就活は早期化・長期化の傾向があると読み取れるでしょう。

参考:【24年度卒エンジニア就活意識調査】約7割の学生が、2022年7月までに就職活動を開始|レバテック

レバテックの調査から、エンジニア志望の新卒のうち約7割が7月までに就活を開始していることが分かりました。新卒エンジニアを採用したい企業は、夏前までに準備を整えスピード感を持って選考を進めることが求められます。

同時に、長期的に就活を進める学生も多いため、学生と継続的にコミュニケーションをとることも意識しましょう。

新卒エンジニアの採用を成功に導く14のポイント

新卒に選ばれる企業になるには、学生にとって魅力となるアプローチを行ったり、学生の本音を聞き出したりすることが重要です。新卒エンジニアにアピールするための具体的な取り組みを挙げていきます。

1.現場エンジニアの協力を得る

ミスマッチを防ぐためにも、採用は現場エンジニアの協力を得て行いましょう。特に、求めるエンジニア像を決める際は、エンジニアの意見を取り入れる必要があります。

たとえば、エンジニアといっても、スペシャリスト候補を採用するのと、プロジェクトマネージャー候補を採用するのでは、求める要件が違うはずです。また、現場で使用しているプログラミング言語によっても評価対象となるスキルが変わります。

エンジニアと連携することで求める人物像を共有し、自社に合った人材を採用できるよう準備しましょう。人物像を共有する際は、ペルソナを設計することで認識のズレを防げます。ペルソナの設計方法については以下の記事を参考にしてください。

採用におけるペルソナの設計方法は?作成のメリットやフォーマットも紹介

2.採用基準を高くしすぎない

求める基準が高すぎると、要件を満たす新卒人材がいない事態に陥ります。希望する人材となかなか出会えないと感じる際は、現場に必要な技術レベルを踏まえて採用基準が高すぎないか見直しましょう。

また、ハイスキルな新卒エンジニアを採用するには、高い水準の待遇を用意する必要があります。希望するレベルの人材に合った待遇を用意できない場合も、ターゲットの再設定が必要です。

3.ターゲットを広げて採用を行う

新卒採用を成功させるには、理系学生やプログラミング経験者に限らず、視野を広げて採用することが大切です。具体的な方法を確認しましょう。

文系学生

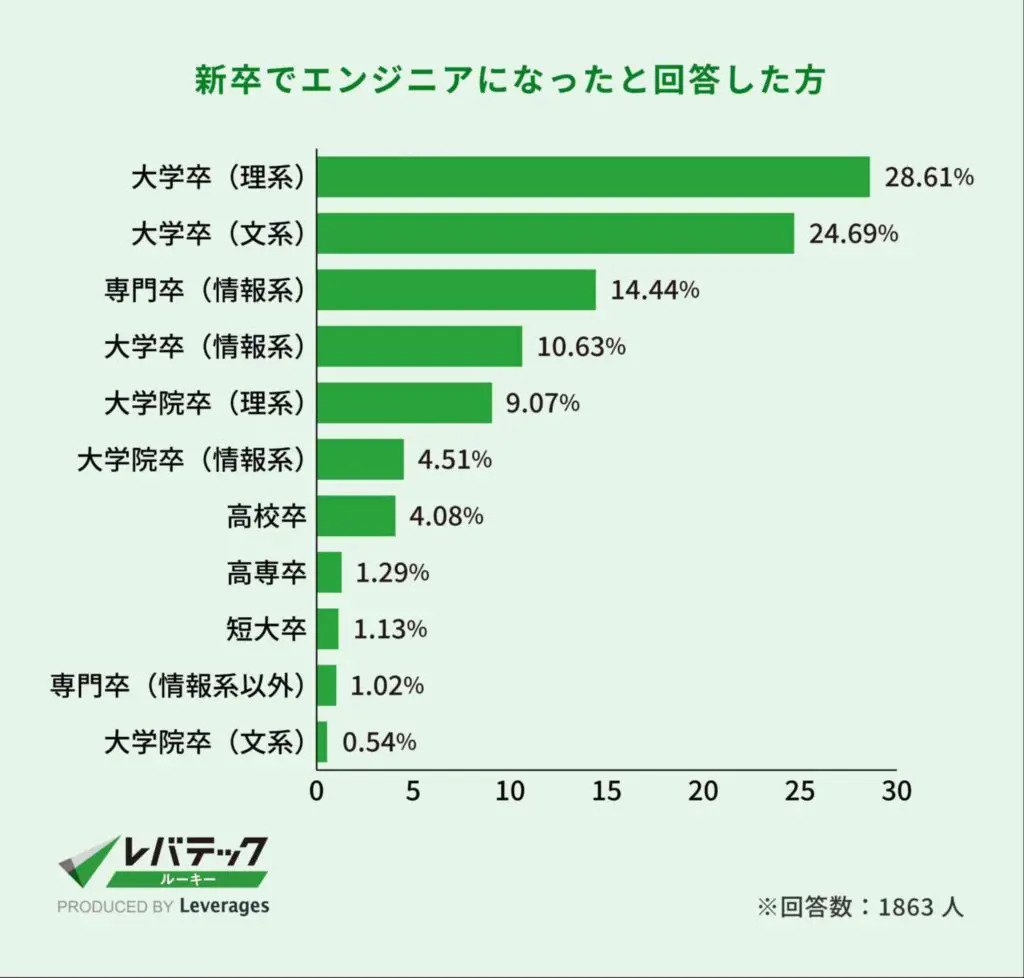

応募者が集まらない場合は、理系に限らず文系にも範囲を広げて採用を行いましょう。文系であっても、プログラミング経験がある学生やITに興味のある学生は存在します。実際に、レバテックの調査では、新卒エンジニアの4人に1人が文系出身であることが分かっています。

引用元:新卒入社のエンジニア、約4人に1人が大卒文系出身者|レバテック

最終学歴の割合を見ると、新卒でエンジニアになった人の割合でもっとも高いのは大学卒の理系(28.61%)ですが、その次に大学卒の文系(24.69%)が続いています。

外国人学生

文系学生に加えて、日本語が話せる外国人留学生の採用も視野に入れましょう。自国を離れて学ぶ留学生は、学習意欲が高い傾向があり、ポテンシャルに期待できます。アジア圏の留学生には、日本語に加えて英語が話せる人材も多く、グローバルな活躍が見込まれるでしょう。

注意点としては、ビザの手続きをサポートしたり、「将来的に母国に帰る予定なのかどうか」を確認したりする必要があります。外国人を受け入れる際のポイントや事例については、厚生労働省の海外IT人材採用・定着ハンドブックに詳しい記載があるので参考にしましょう。

参考:海外IT人材採用・定着ハンドブック/海外IT人材向けパンフレット|厚生労働省

以下の記事では、外国人を採用する際に必要な手続きの詳細を解説しています。

外国人エンジニアを採用する方法は?メリットや雇用時の注意点も解説

地方の学生

地方を含む全国に視野を広げると、自社に合う人材に出会える可能性を高められます。地方の学生は、「首都圏の学生に比べて手に入る情報が限られる」「交通費や宿泊費がかかり首都圏に就活に出向くのが大変」という事情を抱えています。

優秀な学生であっても、就職したい・応募してみようと思える企業が限定され、就職活動が難航している場合もあるでしょう。

そんな中で、学生の交通費を負担したり、担当者が現地に出向いたりすれば、他の企業が接触していない優秀な学生と出会えます。また、リモートワーク環境を整えれば、通勤可能なエリアにとらわれずに採用を行えます。選考では、Web面接を活用すれば地方学生の交通費の負担を減らせるでしょう。

4.教育体制を整える

エンジニアを取り巻く環境は日々変化しているため、エンジニア向けの教育体制を充実させる必要があります。教育方法としては、基礎的なスキルを学ぶ社内研修や現場で働きながら技術を学ぶOJTのほか、プロに指導を任せる外部研修が代表的です。

エンジニアには、他職種と比べて習得すべきスキルが多いため、先輩社員が個別指導を行うメンター制度を導入するといった工夫も必要です。職場全体でも、ちょっとしたことを気軽に相談できる雰囲気づくりを意識しましょう。

エンジニアを教育する際の詳しい手順については、以下の記事を参考にしてください。

エンジニア教育における3つの課題と6つのポイント|効果的な育成方法とは

5.未来が想像できる情報を発信する

学生は企業を選ぶ際に、自分がその職場で働くイメージが持てるかを重視します。働くイメージを持ってもらうには、職種や業務内容だけではなく、教育体制や仕事を通して身につくスキル、キャリアパスなど、前向きに未来を想像できる情報を伝えましょう。

また、企業から一方的にキャリアパスを伝えるだけではなく、学生に「どんなエンジニアになりたいか」をヒアリングするとなお良いです。一人ひとりに真摯に向き合う姿勢を示すことで、学生からの信頼を得られます。学生のキャリアプランや企業選びの軸を聞き出したうえで、動機づけを行うように意識しましょう。

以下の記事では、採用において人事が知っておいた方が良いポイントについてさらに詳しく紹介しています。

エンジニア採用で人事が知っておきたいことは?人材獲得に役立つ知識を紹介

6.エンジニア職の魅力を伝える

学生の中には、IT業界やエンジニア職に対して、「ブラックな仕事」というイメージを持つ人もいます。これは、IT業界に下請けの会社が多いことや、納期前に残業が増えることが原因です。

働きやすい制度や社風があれば積極的にアピールし、ネガティブなイメージを払拭しましょう。たとえば、残業時間の管理やリモートワークの導入などは新卒にとって魅力的です。もし、社内に懸念点がある場合は、労働環境を向上させる取り組みを行いましょう。

同時に、「エンジニアの仕事が社会にどんな価値を提供しているのか」を伝えることも大切です。仕事のやりがいをイメージできるように、開発したシステムが日常のどんな部分で役立っているかを説明しましょう。仕事のやりがいについては、現場のエンジニアに話を聞けばリアルな情報を得られます。

以下の記事では、エンジニア採用における求人作成のコツを紹介しています。自社の魅力を伝える求人の書き方が分からない場合は、ぜひ参考にしてください。

エンジニア採用のコツとは?エージェントが教える成功の条件

7.カジュアル面談で自社を知ってもらう

カジュアル面談とは、企業と学生が気軽に話せる面談です。面接のように企業側が一方的に質問するのではなく、学生からの質問に答えながら、自社を知ってもらうことができます。

面接よりも心理的なハードルが下がるため、学生の本音を引き出しやすいのがメリットの一つです。面談を通して企業と学生が互いを知ることで、ミスマッチを防いで質の高い母集団を形成できます。

以下の記事では、カジュアル面談の具体的なやり方を紹介しているので、参考にしてください。

カジュアル面談と面接の違い|事前の準備や当日の流れも解説

8.選考は1~1.5カ月で完結させる

選考期間の目安は1~1.5カ月とし、他社よりも早く内定を出すことを目指しましょう。新卒採用では、選考期間が長引くと他社に内定者を取られてしまう可能性が高まります。学生は複数の企業を並行して選考を受けているため、迅速な選考プロセスが重要です。

選考スケジュールを組む際は、学生の都合を優先するようにしましょう。学生は授業や他社の選考で多忙なため、企業側の都合だけで日程を決めると選考に参加できない可能性があります。円滑かつスピーディーな選考を実現するためには、学生に希望日程をヒアリングし、柔軟に対応することが重要です。

9.面接官が学生に与える印象に気をつける

新卒採用では、面接官が学生に与える印象にも注意しましょう。面接官は学生にとって企業の「顔」といえる存在です。面接官が丁寧な対応や迅速な連絡を行うことで、企業への印象がアップするでしょう。一方で、面接官の態度が高圧的だったり、対応が雑だったりすると、企業の印象が下がって辞退につながるので注意が必要です。

10. 手厚い内定フォローで辞退を減らす

内定を出した後も、内定承諾を得るまで、採用活動は続きます。せっかく獲得した優秀な人材に辞退されないよう、内定後のフォローこそ手厚く行いましょう。

多くの学生は、内定を得た後も「本当に自分に合う会社なのか」「就活を終えてしまって良いのか」といった不安を抱えています。こうした不安の解消が、内定辞退を防ぐ鍵となります。

そのためには、以下のようなアクションを行うことで学生の企業に対する理解を深め、入社への不安を払拭できるようサポートしましょう。

- 内定者と積極的にコミュニケーションを取り、疑問や不安に寄り添う

- 内定者面談や懇親会を開催する

- 職場見学などで社員や先輩社員との交流の機会をつくる

- 内定者インターンなど、実際の業務体験を積んで就業のイメージを持ってもらう

11.採用手法を見直す

自社に合った学生と出会えないと感じる場合、採用で使っている媒体やサービスを増やす方法があります。具体的には、「複数の求人サイトを活用する」「求人サイトとエージェントを並行して利用する」といった方法があるでしょう。

採用手法を増やすことで間口が広がり、学生との接点を増やせます。複数の媒体に自社の情報を掲載することで、学生間での認知度が高まる効果も期待できるでしょう。

12.適切な選考時期を選ぶ

他社に先んじて優秀な人材を確保するには、適切な選考時期を見極めることも大切です。一般的な就活スケジュールよりも早く選考を開始することで、多くの学生と接点を持てるようになり、自社に合った人材を採用できる可能性が高まります。

インターンを選考の一部に含めることで、学生の人柄やスキルを確認したうえで採用を行うこともできるでしょう。

13.自社に合った予算計画を立てる

限られた予算で新卒エンジニアを確保するには、予算に合わせた採用手法を選ぶなど、計画的な活動が必要です。予算を抑えるのであれば、社員の紹介によるリファラル採用や、自社の採用サイトを使って直接応募を募るといった手法がおすすめです。

ただし、自社サイトへの直接応募は、知名度がある企業でないと母集団形成が難しい手段です。コストが低い採用手法にはこうしたデメリットもあるので、コストと共に各手法の特徴を理解したうで自社に合う方法を選びましょう。

また、採用にかかる予算を考える際は内定辞退を考慮する必要もあります。内定辞退が多いと、一人あたりの採用単価が高くなります。採用コストの無駄をなくすためにも、内定後のフォローの仕組みを考えることも大切です。

14.採用におけるKPIを設定する

採用活動を行う際は、事前にKPIを設定するのがおすすめです。KPIを設定することで、目標と現状のギャップが明らかになり、何を改善すべきかを社内で共有しやすくなるでしょう。

企業によって何をKPIにするかは異なりますが、一般的には応募者数や選考通過人数、内定数、採用単価などの項目を設定するケースが多くなります。

なお、KPIを設定する際は、まずKGIを設定します。KGIとは、採用活動で達成したい最終目的のことです。たとえば「予算◯円以内で◯人を採用したい」といった例が挙げられます。

KGIが決定したら、KGIから逆算して中間目標であるKPIを設定していきます。たとえば、「10人採用したいから20人以上は最終面接を行う」といった具合にKPIを設定していきましょう。

KPIを設定する際は、歩留まり率を参考にするのが一般的です。歩留まり率とは、各採用選考プロセスのうち、次のプロセスに進んだ人数の割合です。歩留まり率の詳しい計算方法については、以下の記事を参考にしてください。

採用の歩留まりとは?計算式や低下の理由、フェーズごとの改善方法を紹介

新卒エンジニアの採用手法6選

新卒エンジニアを採用するには、人材紹介やダイレクトリクルーティングといった方法があります。それぞれコストや応募者の集まりやすさ、社内でかかる工数が異なるので、特徴を把握し自社に合った方法を選びましょう。

記号の意味…◎:とても良い ◎:良い △:留意点あり

1.人材紹介(エージェント)

エージェントでは、担当者が希望条件を満たす人材を提案してくれます。エージェントには、幅広い業種を扱う「総合型」のほかに、特定の業種に限定した「特化型」のサービスがあります。

新卒エンジニアを採用する場合は、IT業界やエンジニアを専門とするサービスを使うのがおすすめです。

メリット

エージェント側で要件に合う人材を選定してくれるのでスクリーニングの手間が省けます。就職サイトに比べると、ミスマッチが生じる確率を低く抑えられるでしょう。

デメリット

採用に成功した場合の料金がほかの手法に比べて高額になる傾向があります。一般的に、人材紹介では採用した人材の想定年収の35%程度を成功報酬として支払います。ただ、新卒の場合は、報酬の割合を中途採用より低い25%~35%に設定しているサービスもあるので、利用前に料金形態を確認すると良いでしょう。

2.ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングは、学生からの応募を待つのではなく、企業から学生にアプローチする採用手法です。

ダイレクトリクルーティングはSNSを通して行うこともできますが、専用のスカウトサービスを使う方法もあります。レバテックダイレクトではIT人材に特化したサービスを提供しているので、ぜひご相談ください。

以下では、レバテックダイレクトを利用した企業の成功事例を確認できます。

ダイレクトリクルーティングは、スタートアップが自社の魅力を候補者に伝える最良の手段|株式会社SocialDog

詳細なターゲティングと高い返信率で求める人材から応募獲得!

IT人材特化型のスカウト求人メディア「レバテックダイレクト」にお任せ!

⇒IT人材特化型のスカウト求人メディア「レバテックダイレクト」の詳細を知りたい

メリット

企業側からスカウトメールを送付するので、知名度が高くなく応募者が集まりにくい企業が成果を出しやすい手法です。スカウトサービスを使う場合も、人材紹介より費用を低く抑えられるでしょう。

デメリット

スカウトする学生を自社で選定したり、スカウトメールを作成したりする手間がかかります。企業からアプローチする手法なので、候補者が自ら応募する就職サイトなどと比べて志望度が低く、採用の難易度が上がる可能性があるでしょう。

3.就職サイト

新卒向けの就職サイトに求人を掲載すれば、文系・理系を問わず多くの新卒学生と出会えます。

エージェントやスカウトサービスは、採用時に費用を支払う成功報酬型が主ですが、就職サイトはワンシーズンの掲載費用を払う料金形態(掲載課金型)がメインです。そのため、期間内であれば何人採用しても追加費用はかかりません。

メリット

大量に採用する場合は、掲載課金型のサイトであればエージェントやスカウトサービスに比べてコストを抑えられます。登録者数も多いため、母集団形成がしやすいでしょう。

デメリット

掲載課金型の場合は、採用できなくても費用がかかる点に注意が必要です。知名度が高くない企業の求人は他社に埋もれやすく、応募が集まりにくいデメリットもあります。

4.リファラル採用

リファラル採用は、社員に知人を紹介してもらう採用手法です。新卒採用の場合、社員に大学や研修室の後輩を紹介してもらえれば、優秀なエンジニアを採用できる可能性があります。

メリット

紹介してくれた社員にインセンティブを支払うのが一般的ですが、外部サービスと比べればコストは抑えられるでしょう。また、新卒にとっては社内に知り合いがいるので、入社後の定着率が高くなることが期待できます。

デメリット

短期間でまとまった人数にアプローチするのは難しく、母集団形成には向きません。また、社内にリファラル採用を実施していることを周知し、社員の協力を促す手間がかかります。

5.インターン採用

自社とのマッチングを慎重に見極めたいなら、インターンシップ経由での採用もおすすめです。学生側もインターンを通して企業理解が深まるので、マッチ度の高い採用が期待できます。

メリット

本格的な選考前にインターンを行うことで学生と早期に接触し、自社の魅力をアピールできます。中長期のインターンでは、期間中に学生の適性やスキルを把握できる利点もあります。

デメリット

インターンで自社の魅力を十分に伝えられないと、学生の志望度が下がりかえって応募者が減ってしまうかもしれません。

また、インターンを実施する際は、プログラムの策定や開催中の学生の管理を行う必要があり、担当社員の負担が大きくなる可能性があります。

6.SNS採用

SNS採用とは、X(旧Twitter)やFacebook、InstagramなどのSNSを使った採用方法を指します。SNSを通して会社情報を発信し、自社の認知度向上やブランディングを図れます。

メリット

広告を出さなければ無料で運用できるので、コストを抑えたい企業におすすめです。多くのSNSは多くの学生が日常的に使っているため、幅広い層に情報を届けられる利点もあるでしょう。

デメリット

SNSを利用する学生は必ずしも求人情報を得ることを目的としていないため、短期的な効果が見込めるとは限りません。成果が出るまでには一定の時間がかかることを理解したうえで活用しましょう。

エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?

業界最大級のIT人材特化型データベースなら求めていた人材がきっと見つかる!

⇒「3分でわかるレバテック」のダウンロードはこちらから

エンジニアの新卒採用に関するよくある質問

エンジニアの新卒採用に関するよくある疑問に答えます。採用を成功させるコツを抑え、優秀な人材を確保しましょう。

Q.エンジニアの新卒採用は難しい?

A.IT需要の伸びとともに、日本国内ではIT人材の慢性的な人手不足が続いています。そのため、新卒に限らずエンジニア採用は難しい状況です。新卒採用を成功させるには、学生の動向を把握し、他社より早めに動き出さなければいけません。

Q.新卒エンジニアを採用する方法は?

A.人材紹介(エージェント)やダイレクトリクルーティング、就職サイトなどのサービスを活用して採用する方法があります。自社との相性を見極めたい場合は、インターンを通して採用するのがおすすめです。

Q.新卒採用がうまくいかないときはどうする?

A.理系だけではなく、文系学生を視野に入れて採用しましょう。さらに、外国人留学生も視野に入れることで優秀な人材を確保できる可能性が高まります。首都圏の学生と比べて就活が不利になりやすい地方の学生と接触するのも効果的です。

Q.文系学生もエンジニアとして採用できる?

A.文系学生もエンジニアとして採用できます。現役エンジニアの中には文系出身者も多く、もともと趣味でプログラミングをしていた人や、就職後にITスキルを習得した人が活躍しています。新卒採用がうまくいかないとお悩みの企業は、文系学生までターゲットを広げて採用を進めると良いでしょう。