採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

中途採用の方法13選!人材獲得の最新トレンドも解説

無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

「中途採用したいものの、どの方法を選べば良いか分からない」と悩む人事担当者は多いのではないでしょうか?

この記事では、中途採用の代表的な手法や、企業の課題によって選ぶべき方法を解説していきます。採用手法の最新トレンドや中途採用を進めるにあたって押さえておくと良い知識も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

【最新版】IT人材白書2025 を公開!

激化するIT人材の獲得競争を勝ち抜くための「最新データ」がここに。

IT人材白書2025は、貴社の採用戦略をデータで裏付け加速させるためのレポートです。IT人材採用のリアルな課題と、成功への具体的なヒントを数字で示します。

・採用目標、55%の企業が未達という厳しい現実

・採用手法は「待ち」から「攻め」へ。スカウト媒体の活用が急増中

・64%のIT人材が企業選びにおいて「給与」を最も重視している

・生成AI出現により、IT人材に求めるスキルや採用活動に変化が生じている

最新のIT人材採用市場について詳しく知りたい方は以下より無料でダウンロードし、採用活動にお役立てください。

「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。

レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。

目次

中途採用の方法一覧

近年、中途採用の手段は多様化しつつあります。採用難が続く状況下では、予算や採用活動に割ける人的リソースを考慮し、多数の手段から自社に合った方法を選ぶことが重要です。そのためにも、まずは代表的な採用方法とそれぞれの特徴を確認しましょう。

| 採用手法 | 概要 | 費用感 (低・中・高) |

採用スピード (遅・中・早) |

| 求人サイト | 求人サイトに求人票を掲載し人材を募集する | 中~高 | 中~早 |

| 求人検索エンジン | インターネット上のあらゆる求人情報を自動で集約・掲載する | 低~中 | 中~早 |

| 転職エージェント | 企業に代わって人材の選定を行う | 高 | 早 |

| ダイレクトリクルーティング(スカウトサービス) | サービス登録者に直接アプローチする | 中~高 | 中~早 |

| リファラル採用 | 社員に知り合いを紹介してもらう | 低~中 | 遅~中 |

| ソーシャルリクルーティング | SNSで気になる人材にアプローチする | 低 | 遅~中 |

| 自社の採用ページ | 自社採用ページでの情報発信や応募受付を行う | 中~高 | 遅~中 |

| アルムナイ採用 | 退職した社員を再雇用する | 低 | 遅~中 |

| ミートアップ | イベントを開催し気になる人材に声をかける | 低~中 | 遅~中 |

| 転職フェア | 転職フェアにブースを出展し来場者にアプローチする | 中~高 | 中~早 |

| 紹介予定派遣 | 派遣社員を一定期間受け入れた後に直接雇用する | 中~高 | 中~早 |

| ヘッドハンティング | ヘッドハンティングの専門企業にハイクラス人材を探してもらう | 高 | 遅~中 |

| ハローワーク | 国が運営するハローワークに求人を出し応募を募る | 低 | 遅~中 |

1.求人サイトに広告を出す

就職・転職サイトに自社の求人を掲載する方法です。求職者側が自分の希望する条件で企業・求人を検索し、応募します。求人サイトには、幅広い業種の求人を扱う「総合型」と、特定の業界や職種のみを扱う「特化型」の2種類があります。

メリット

- 登録者が多く母集団形成しやすい

- 転職に意欲的な転職顕在層の登録が多い

デメリット

- 求人票の掲載数が多く他社に埋もれがち

- 媒体やプランによっては写真の掲載枚数が限られる

- 知名度が高い企業に応募が集まりがち

料金

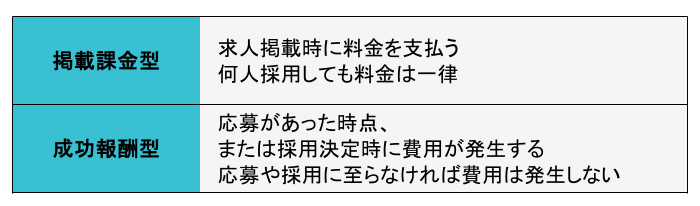

求人サイトには2種類の料金形態があるので、予算や採用人数に応じて選びましょう。

利用時のポイント

求職者からの応募を集めるには、求人票を充実させることが重要です。「キャリアアップしたい」「ワークライフバランスを保ちたい」など、ターゲット層が転職で何を実現したいのか想定したうえで、魅力が伝わる求人を作成しましょう。

2.求人検索エンジンを利用する

求人検索エンジンとは、インターネット上のさまざまな求人情報を自動的に収集・集約し、求職者がキーワードや条件で横断的に検索できるプラットフォームです。

求人検索エンジンのロボットは、クローリングといって求人サイトや企業の採用サイトを巡回し、集めた求人情報を自動的に検索エンジン上に掲載します。クローリングには、「一つの勤務地、一つの職種ごとにURLがある」といった条件があり、検索エンジンに掲載されるには一定の要件を満たさなければいけません。

求人は無料で直接投稿することもできますが、有料枠の方が求職者に表示されやすいという特徴があります。

ほかには、地方採用に強いことも求人検索エンジンの特徴です。首都圏の求人が集中しやすい求人サイトに比べて、検索エンジンにはクローリングによって地方の求人が数多く掲載されるため、地方採用を強化したい企業に向いているでしょう。

メリット

- 求人を無料で掲載できる

- 地方での採用に強い

デメリット

- 掲載企業数が多く有料プランを選ばないと他社に埋もれがち

- クローリングの対象条件を満たすための知識が必要

料金

多くの求人検索エンジンでは、掲載は無料でできます。有料枠に掲載すると、クリック回数に応じて料金が発生する仕組みです。

利用時のポイント

求人を無料掲載できるのが魅力ですが、有料プランを使わないと求職者の目に留まりにくい面があります。クリック単価は職種やエリアによって異なるため、事前にどのくらいのコストがかかるか調べたうえで有料プランを活用しましょう。

3.転職エージェントを利用する

転職エージェントは、人材紹介サービスとも呼ばれます。専門知識を持つエージェントが間に入り、企業と求職者の双方の要望が合った場合にのみ紹介を行うため、マッチング精度が高いのが特徴です。エージェントの種類は求人サイトと同じく、「特化型」と「総合型」に分かれます。

メリット

- エージェントが人材のスクリーニングをしてくれる

- 候補者への連絡などをエージェントが行うので採用にかける工数を削減できる

- 採用が決まるまで費用が発生しない場合が多い

デメリット

- 採用決定時の費用がほかのサービスに比べて高い

- 社内に採用ノウハウが蓄積されにくい

料金

成功報酬型の料金形態で、採用決定時に費用が発生します。費用相場は、採用する人材の年収の30~40%程度が相場です。

レバテックでは、ITエンジニアやデザイナーに特化した人材紹介を行っており、新卒・中途・フリーランス人材を企業のニーズに応じてご提案しています。料金の詳細を知りたい方は以下の記事をご覧ください。

【企業向け】レバテックの紹介料はどれくらい?サービス内容も解説

利用時のポイント

エージェントには、採用したい人物像について細かく伝えましょう。エージェントは各業界でニーズが高いスキルや経験、キャリアに精通していることが多いため、人材像が具体的であるほどマッチする人材を紹介してもらえるようになります。

4.ダイレクトリクルーティングを行う

ダイレクトリクルーティングは、企業側が自社に必要な人材を能動的に探し、直接求職者へアプローチを行う手法です。多数の人材が登録しているダイレクトリクルーティングサービスを使えば、求める条件を絞り込んでターゲットとする人材を検索できます。

知名度が高くない企業でも、直接スカウトメールを送付することで候補者に自社を知ってもらえるでしょう。ダイレクトリクルーティングの詳しい手法を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

ダイレクトリクルーティングの手法と成功のポイントを解説

メリット

- 転職潜在層にもアプローチできる

- 人材紹介と比べてサービス利用料が安い

- 認知度が高くない企業でも一定の成果を上げやすい

デメリット

- スカウトメール作成のノウハウがないと結果が出にくい

- スカウトメール作成やターゲットの選定に時間がかかる

- 候補者の志望度が低い場合がある

料金

転職エージェントと比べると、ダイレクトリクルーティングのサービス利用料は比較的安価です。一般的な相場は、6~12ヶ月の利用で60~90万円程度です。サービスによっては採用決定した際に成功報酬が発生することがあり、成功報酬額の目安は想定年収の20%程度となっています。

利用時のポイント

スカウトメールを送った候補者が必ずしも自社に興味を持ってくれるとは限らないため、文面を工夫する必要があります。候補者一人ひとりに合わせた内容を記載したり、求人票や企業サイトでは得られない独自の情報を入れたりするのが一例です。

以下の記事では、候補者に興味を持ってもらえるスカウトメールの書き方のコツを紹介しています。

【例文あり】スカウトメールの開封・返信率を上げる書き方のコツを解説

レバテックダイレクトの詳細については、以下の資料でご確認ください。

詳細なターゲティングと高い返信率で求める人材から応募獲得! IT人材特化型のスカウト求人メディア「レバテックダイレクト」にお任せ!

⇒IT人材特化型のスカウト求人メディア「レバテックダイレクト」の詳細を知りたい

5.リファラル採用を行う

リファラル採用は「縁故採用」とも呼ばれる採用手法で、自社社員から知り合いを紹介してもらいます。

候補者は社員から会社の詳しい情報を聞き、社風や方針、働き方を理解したうえで応募してきます。そのため、ミスマッチのリスクが低く、入職後の定着率が高い採用方法といえるでしょう。

メリット

- 候補者の人柄や経歴に信頼がおける

- 会社の方針や価値観と合う人材を採用しやすい

- サービス利用料がかからない

デメリット

- 短期間で母集団を形成するのは難しい

- 不採用の場合に紹介者と被紹介者の関係が悪化しないよう配慮が必要

- 社内にリファラル採用を周知する広報活動が必要

- 魅力的な職場環境を整備しないと社員に紹介してもらえない

料金

紹介してくれた社員にインセンティブを支払うのが一般的です。インセンティブの額は、5万円~20万円に設定する企業が多く、外部の採用サービスを使うより費用を抑えられるでしょう。

利用時のポイント

社員に会社の説明を任せきりにせず、会社側でも事業や仕事内容を伝える資料・Webページを作成しましょう。採用後の注意点としては、紹介者が離職した場合に、紹介された側のモチベーションが下がるリスクがあります。会社としてあらかじめ何らかの対策を講じる必要があるでしょう。

6.ソーシャルリクルーティングをする

SNSに自社の公式アカウントを作り、企業情報を発信する方法です。中途採用に関する内容も発信すると、興味を持った人材からの応募が期待できます。また、SNSを通して候補者の情報収集を行うことも可能です。経歴や成果物を公開をしている人材に直接連絡をとれば、採用につなげられる可能性があるでしょう。

メリット

- 無料で利用できる

- 転職潜在層に情報を発信できる

- 若年層にリーチしやすい

- 企業の認知度アップやブランディングにつながる

デメリット

- 定期的に発信する必要がある

- すぐに効果が出るとは限らない

- 投稿内容によっては炎上リスクがある

料金

アカウントの登録・運用には費用はかかりません。ただし、継続的な運用には人的コストがかかる点に留意しましょう。

利用時のポイント

SNS採用はすぐに効果が出るわけではないので、中長期的な手段として活用しましょう。定期的な発信が鍵となるので、あらかじめ発信頻度や年間の運用スケジュールを決めるのがおすすめです。事前にターゲットを定めておくと、複数の運用メンバーがいても投稿内容がぶれません。

7.自社の採用ページを充実させる

自社のWebサイト内に求職者向けのページを準備し、情報を発信する方法です。デザインや掲載する情報の自由度が高く、会社の雰囲気を伝えやすいのが特徴です。

メリット

- 求人サイトでは伝え切れない情報を掲載できる

- 詳細な情報を伝えられるのでミスマッチを予防できる

デメリット

- 外部に制作を依頼するとコストがかかる

- 即効性は期待できない

費用

内製する場合やすでに自社サイトがある場合は、比較的低コストで運用できるでしょう。一方、これから制作する場合、外部に依頼すると内容によって数十万~数百万円の費用がかかります。

利用時のポイント

企業のWebサイトは、候補者が企業名で検索しない限り見てもらえる可能性は低くなります。自社サイトを見てもらうには、求人サイトを窓口として、詳細な情報を自社サイトで見てもらえるよう誘導しましょう。自社への関心が低い求職者に見てもらいたい場合は、SEO対策も必要です。

8.アルムナイ採用を導入する

アルムナイ採用とは、「カムバック制度」「出戻り制度」とも言われる手法で、退職した人材を再度雇用する方法です。アルムナイは日本語で「卒業生」を意味しており、日本では導入している企業が少ないですが、転職が盛んな欧米では一般的な手法として知られています。

メリット

- 自社理解が深い人材を採用できる

- 人柄を把握したうえで採用できる

- 他社で得た知識を自社で活かしてもらえる

デメリット

- アルムナイ採用を快く思わない社員がいる可能性がある

- 在籍社員の退職へのハードルが下がるおそれがある

- 待遇の検討が必要(以前の在籍期間を含む給与水準にするか、中途採用扱いにするか)

料金

元社員と連絡がとれれば外部サービスを使う必要がなく、採用コストはかかりません。ただし、退職した社員と継続的な関係を築く手間がかかります。

利用時のポイント

アルムナイ採用を導入する際は、社内に制度を周知し、社員の理解を得る取り組みが必要です。在籍社員に納得してもらうためにも、無条件に元社員を受け入れるのではなく、一定の条件を規定しましょう。条件をクリアした人材を採用することで、在籍社員の理解を得やすくなります。

9.ミートアップの機会をつくる

ミートアップとは、共通の目的・内容に関心のある仲間を集めて交流するイベントのことです。採用活動においては、求職者を企業に招いて交流し、気になる人材がいれば声をかける手法を指します。

通常の面接・面談よりもカジュアルな雰囲気があり、求職者に自社への興味を持ってもらうことが開催の目的です。

メリット

- 直接説明を行うので自社の魅力を伝えやすい

- 企業のイメージアップにつながる

デメリット

- すぐに応募や採用につながるとは限らない

- 開催のための準備が必要

料金

イベントの告知広告を出す場合は費用がかかりますが、比較的低予算で開催できます。なお、軽食を出す場合はその分の予算を準備しておきましょう。

利用時のポイント

ミートアップは、求人サイトや転職エージェント主催のイベントと違って、自分たちで企画・集客を行う必要があります。低予算で行えるものの、運営にかかる労力が大きいので、必要に応じて外部の告知媒体を活用しましょう。

10.転職フェアに参加する

転職フェアでは、1つの会場に複数の企業が集まり、自社のブースで会社説明や面談を行います。求職者は複数の企業を一度で比較でき、企業も気になる人材が見つかればその場でアプローチできます。

イベントのための事前準備や当日の進行は大掛かりとなりますが、転職希望者と直接コミュニケーションをとり、優秀な人材を見つけ出せるチャンスがあるでしょう。

メリット

- イベント参加者に直接アプローチできる

- その場で面接日程の調整ができ選考を短縮できる

デメリット

- 準備や当日の対応のため担当社員に負担がかかる

- 多くの企業が出展する中でブースにきてもらう工夫が必要

料金

出展料は参加日数やブースの規模によって異なり、相場は80~200万円程度です。出展料のほか、資料作成や椅子カバーなどの費用がかかる点にも注意が必要です。

利用時のポイント

転職フェアには多くの企業が参加するため、ただ出展するだけでは求職者を集められません。呼び込みや装飾を工夫し、求職者の目に留まる工夫が必要です。工夫次第で、知名度が高くない企業でも求職者の興味を惹くことができるでしょう。

11.紹介予定派遣を利用する

派遣社員として受け入れた人材を、正社員や契約社員に登用する方法です。紹介予定派遣では、最大6ヶ月間の派遣期間終了後、労働者と派遣先の同意のもとで、派遣先が労働者を直接雇用します。

メリット

- 候補者の能力や人柄を見極めたうえで直接雇用できる

- 入職後のミスマッチで早期退職するリスクを軽減できる

デメリット

- 候補者が辞退する可能性がある

料金

派遣期間中の派遣料金に加えて、採用決定時に紹介手数料を支払います。紹介手数料は派遣会社によって異なりますが、採用した社員の年収の15~30%程度が相場です。

利用時のポイント

企業側が雇用したいと思っても、労働者側がメリットを感じなければ辞退される可能性があります。すぐに人材が欲しい場合は、ほかの採用手法を検討した方が良いでしょう。

※レバテックでは紹介予定派遣サービスは行っておりません

12.ヘッドハンティングをする

ヘッドハンティングを行う企業に、採用ニーズを満たす人材を見つけ出してもらう採用方法です。ヘッドハンティング事業を行う企業は独自のネットワークを持っているため、ハイクラスな人材を採用できる可能性が高まります。主に、マネージャーや経営幹部などの採用で用いられます。

メリット

- 転職市場に現れていない人材にアプローチできる

- 他社に知られずに採用活動を行える

デメリット

- 専門の会社を使うと費用が高額になる

- 対象者の転職意欲が低いと結果が出るまでに時間がかかる

料金

成功報酬型のサービスが多く、採用する人材の年収の50~60%程度が相場です。また、成功報酬に加えて着手金が発生する場合があります。

利用時のポイント

ハイクラスな人材を獲得できますが、かかる費用がほかの方法と比べて高額です。予算に合うか検討したうえで活用しましょう。

13.ハローワークを利用する

厚生労働省が全国に設置するハローワークに求人を出す方法です。各都道府県に設置されているので、地元の人材を募集したい際に向いているでしょう。

メリット

- 採用コストを抑えられる

- 地域採用に向いている

デメリット

- 求人票に文字数の制約があり多くの情報を伝えられない

- 出会える求職者の層が限られる

料金

ハローワークは国の行政機関なので求人の掲載料金は発生しません。条件に該当すれば、助成金や補助金の対象となる場合もあります。

利用時のポイント

近年は仕事を探す方法が多様化し、ハローワークを利用する若年層は減少傾向にあります。若手人材を募集したい場合は、ほかの採用手段も合わせて利用するのがおすすめです。

参考:事業主の方へのサービス|ハローワーク インターネットサービス

【採用課題別】中途採用方法の選び方

ここでは、採用課題別におすすめの中途採用方法をまとめました。採用方法を選ぶ際は、まず自社の課題を洗い出したうえで、課題を解決できる手法を選びましょう。以下の表で、課題に適した採用方法を紹介します。

| 採用課題 | おすすめの採用方法 |

| 早期に採用したい | 求人サイト 求人検索エンジン 転職エージェント ダイレクトリクルーティング 転職フェア |

| 応募人数を増やしたい | 求人サイト 求人検索エンジン |

| 採用コストを削減したい | リファラル採用 ソーシャルリクルーティング ハローワーク |

| 採用活動にかけられる人手が足りない | 転職エージェント |

| 辞退率を下げたい | 転職エージェント ダイレクトリクルーティング |

| 緊急度は低く良い人がいたら採用したい | 紹介予定派遣 ハローワーク ソーシャルリクルーティング |

| ハイスキルな人材を採用したい | 転職エージェント ダイレクトリクルーティング ヘッドハンティング |

| 知名度が低くても採用を成功させたい | ダイレクトリクルーティング |

| 特定の地域で求人募集したい | ハローワーク |

応募人数を増やして早期に採用したい

短期間で多くの応募を集めて早期に採用したい場合は、複数の採用チャネルを組み合わせることが効果的です。求人サイトや検索エンジンを使えば、多くの求職者に情報を届けられます。転職フェアも、短期間に多数の候補者と対面で話したい場合に有効です。

自社が求める人材と効率的に接触したい場合は、転職エージェントやダイレクトリクルーティングを活用すると良いでしょう。

中途採用で母集団を形成するコツについては、以下の記事を参考にしてください。

中途採用の母集団形成とは?採用を成功させるための方法やポイントを解説

採用コストを削減したい

採用予算を抑えつつ成果を挙げたい場合は、従業員の紹介によるリファラル採用やソーシャルリクルーティング、ハローワークの活用が有効な手段となります。リファラル採用では紹介してくれた社員にインセンティブを支払うのが一般的ですが、外部のサービスを利用する際と比べてコストを抑えられるでしょう。

SNSは広告費をかけずに情報を拡散できるため、社内で運用に工数を割ける場合におすすめです。無料で求人票を出したい場合は、ハローワークを活用する方法があります。

以下の記事では、採用コストの相場や削減方法を紹介しているので、ぜひチェックしてください。

採用コストの削減方法は?手法別の相場や見直しのポイントを解説

採用活動に工数を割きたくない

人手が足りないといった事情で採用活動に工数を割きたくない場合は、転職エージェントがおすすめです。

エージェントは候補者の選定から面接調整、入社手続きのサポートまで一貫して対応してくれるため、採用担当者の工数を大幅に削減できる点がメリットです。採用成功時にまとまった額の成功報酬が発生しますが、工数削減効果を考えると費用対効果は高いといえるでしょう。

辞退率を下げたい

辞退率を下げたい場合は、転職エージェントやダイレクトリクルーティングを活用すると良いでしょう。

エージェントは企業側の希望と候補者双方の希望をヒアリングしたうえでマッチングを行うため、選考・内定辞退の可能性を減らせます。ダイレクトリクルーティングでは、採用担当者が直接候補者とコミュニケーションを取るため信頼関係を築きやすく、辞退を防止できるでしょう。

以下の記事では、内定辞退の主な理由や辞退を防ぐ施策を紹介しています。内定辞退の防止に力を入れたい場合はぜひ参考にしてください。

内定辞退を防止する5つの施策!採用市場における現状や理由も紹介

緊急度は低く良い人がいたら採用したい

今すぐに人材が必要ではないものの、条件を満たす人材がいたら採用したいという企業には、紹介予定派遣やハローワーク、ソーシャルリクルーティングが向いています。

紹介予定派遣では、時間をかけて候補者のスキルや人柄を確かめ、自社に合うかどうかを判断できます。ハローワークの求人掲載は費用がかからないため、長期間募集を続けられる点がメリットです。

ソーシャルリクルーティングは即効性がある採用手法ではありませんが、定期的な情報発信で自社に興味を持つ人材が自然と応募してくる仕組みを作れます。

ハイスキルな人材を採用したい

優秀な人材を獲得するには、転職エージェントやヘッドハンティング、ダイレクトリクルーティングがおすすめです。

競合他社に知られたくないポジションでハイスキル人材を採用したい場合は、非公開求人を掲載できる転職エージェントが向いています。ヘッドハンターは独自のネットワークを持っており、転職意欲がない優秀な人材にもアプローチできるのが魅力です。ほかの手法と比べて高額な報酬が発生しますが、トップレベルの人材を獲得するには有効な手段といえるでしょう。

自社が求める特定のスキルや経験を持つ人材を能動的に探し出せるダイレクトリクルーティングも、専門性が高い人材の採用に向いているでしょう。

知名度が低くても採用を成功させたい

知名度に頼らず採用を成功させるには、自社から直接的なアプローチができるダイレクトリクルーティングがおすすめです。候補者にメッセージを送る際は、社風や裁量の大きさ、キャリアアップ支援など自社独自の強みを盛り込みましょう。

ダイレクトリクルーティングを活用すれば、知名度が低いスタートアップ企業が中途採用を成功させられる可能性も高まります。以下では、レバテックダイレクトを使って人材獲得に成功した企業の事例を紹介します。

【レバテックダイレクトの採用成功事例(株式会社SocialDog)】

Twitterアカウントの管理ツールを開発・運営する株式会社SocialDogは、スタートアップ故の認知度不足で採用に苦戦していました。しかし、レバテックダイレクトの検索機能と無料のスカウトメールを活用し(※)、フロントエンジニアの採用に成功します。採用した人材は入社半年でチームリーダーに昇格し、MVPを受賞するほどの活躍を見せています。

同社が採用を成功させた詳しい経緯は以下の記事をご覧ください。

ダイレクトリクルーティングは、スタートアップが自社の魅力を候補者に伝える最良の手段

※月間20通の無料スカウト送信枠あり

レバテックダイレクトは、ITエンジニア・クリエイター特化型のダイレクトリクルーティングサービスです。

レバテックダイレクトの特徴を詳しく知りたい方はこちらの資料を参考にしてください。

⇒レバテックダイレクトについて詳しく知りたい

特定の地域で求人募集したい

特定の地域での採用には、ハローワークがおすすめです。ハローワークでは、管轄する地域の求人を中心に掲載を行うため、特定の地域で人材を募集したい企業に向いています。Uターン・Iターン希望者や地元での転職を望む層にアプローチしやすく、地域に密着した採用活動を行えるでしょう。

中途採用手法のトレンドはSNS採用やカジュアル面談

従来の求人募集は、ハローワークや紙媒体、求人サイトが主流でした。しかし、最近はSNSを使った採用や、オンラインを活用した選考がトレンドとなっています。また、ネットよりもリアルな企業情報を得られることから、求職者の間ではリファラル採用も注目されています。

多くの求職者にアプローチするためにも、最近の採用トレンドを把握しましょう。

現在はSNS採用がトレンド

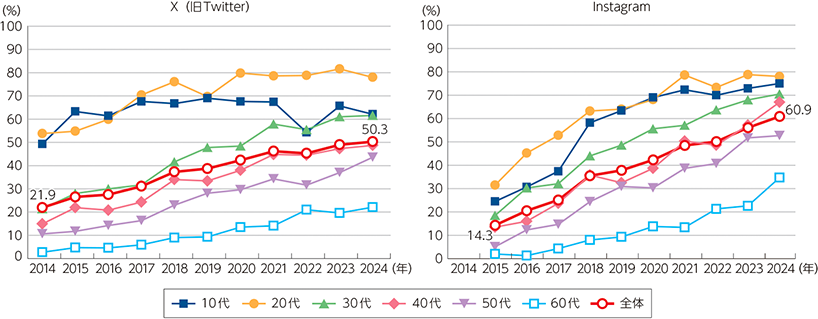

SNSは利用者が多く、発信内容次第で、転職をすぐに検討していない層にも企業の情報を届けられます。総務省の調査によると、「X(旧Twitter)」や「Instagram」は、20代の8割近くが利用していることが分かります。

若年層にアプローチするには、SNSは有効な手段といえるでしょう。

ターゲットがシニア層の場合は、ハローワークや紙媒体など従来の採用方法も有効です。自社が欲しい人物像に合わせて、従来型の採用方法とトレンドの手法を使い分けましょう。

オンライン面談やカジュアル面談も浸透している

オンラインによる面談や、通常よりもカジュアルな形式での面談を実施するのも最近のトレンドです。オンラインであれば遠方からの求職者に採用の幅を広げられ、時間の無駄もありません。時間を有効に活用したい企業・求職者にとって、利便性の高い手段といえるでしょう。

カジュアル面談では候補者と企業が互いにリラックスした状態で会話ができるため、会社の普段の雰囲気を伝えやすく、候補者の本音も引き出しやすいです。カジュアル面談の進め方については、以下の記事を参考にしてください。

カジュアル面談とは?面接との違いや実施目的、事前準備、当日の流れも解説

今後は採用ピッチ資料の充実度が成功を左右するように

最近では、採用ピッチ資料が採用成功の鍵を握るようになりました。採用ピッチ資料とは、自社の社風・文化や事業内容、福利厚生・待遇、活躍中の社員例などをまとめた会社説明資料です。資料が充実しているほど自社への理解度を高めてもらえます。面接前に資料を読み込んでもらっていれば、当日は企業紹介に費やす時間を省け、より深掘りした質疑応答ができるでしょう。

資料はSNSやリファラル採用など多数の場面で活用できるため、作成しておくのがおすすめです。

中途採用方法の選び方の3つのポイント

複数ある中途採用の方法の中から、自社に合致した手法はどのようなものでしょうか。採用方法を選ぶ際に気をつけるべき3つのポイントを確認しましょう。

1.予算を抑えられるという理由だけで選ばない

採用にかかるコストだけを基準に採用手段を選ぶことは避けましょう。採用活動の課題として、費用を挙げる企業は多いです。この問題を解決するために、できるだけ予算を抑えられるサービスに採用方法を限定する企業もあります。

しかし、コスト削減だけに目を向けると、「適した人材が見つからない」という結果になりかねません。たとえば、低予算で採用を始められるサービスを始めてみたものの、ターゲット含有率が低かったということも起こりうるでしょう。

求める人材と出会えなければ、採用活動が長期化し結果的に費用が増えることもあります。どの中途採用方法を選ぶかは、コスト以外の要素も総合的に見て判断すべきです。

2.トレンドや知名度の高さだけで選択しない

採用方法を選ぶ際に、トレンドや知名度だけで判断するのも避けるのが賢明です。求職者はトレンドや知名度の高いサービスを利用する傾向があるため、企業もそれに倣うべきではあります。しかし、それだけで採用方法を選択すると、本当に求める人物を逃すおそれがあります。

たとえば、現在のトレンドはリファラルやソーシャルリクルーティングですが、求職者のなかには「知人と同じ職場では働きたくない」「SNSを第三者に見られるのは嫌」といった理由から、求人サイトや転職エージェントを使って活動する人もいます。

トレンドは抑えつつも、ターゲットが使いそうな転職方法を視野に入れて採用活動を行いましょう。

3.採用の振り返りを行う

採用方法を決定した後も、定期的に振り返りを行い、必要に応じてフローを見直しましょう。同じ採用方法であっても、時期によって得られる効果に差が出る場合があります。応募数や選考状況を振り返り、さらに効果的な方法がないかその都度検討を重ねることが必要です。

中途採用をする企業が知っておきたい基礎知識

人材を獲得しやすい時期を把握しておくと、効率的に中途採用を進められます。また、採用率を上げるには、選考や内定の辞退を防ぐ工夫が必要です。それぞれ詳しく解説します。

中途採用に向いている時期

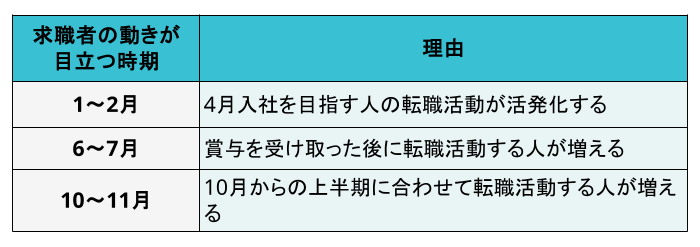

中途採用に向いている時期を見極めるには、転職者側の動きを把握すると良いでしょう。求職者の動きが活発になる時期をまとめました。

求職者の動きが目立たない時期としては、GWと夏休みの長期休暇がある5月・8月、年末の12月が挙げられます。

選考・内定辞退の予防策

昨今は売り手市場が続く影響で、候補者から選考・内定を辞退される可能性が高まっています。選考辞退をできるだけ防ぎ、スムーズに入社してもらうには次のような工夫をしましょう。

求める人物像に合った求人情報を出す

選考・内定辞退や入社後のミスマッチを防ぐには、欲しい人物像に沿った情報発信が欠かせません。求人をつくる前に、年齢や性格、スキルなど、自社にマッチする人物像を詳細に設定し、ターゲットに訴求できる自社のアピールポイントを洗い出しましょう。

アピールポイントの例は、「社内の雰囲気」「事業内容」「福利厚生」「給与」などです。これらの中から、設定したターゲットが魅力に感じる要素を詳しく求人原稿に盛り込みましょう。

求める人物像の設定方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。

採用におけるペルソナの設計方法を解説!作成時に役立つフォーマットも紹介

人材が他社に流れないよう選考期間は短くする

人材が他社に流れるのを防ぐには、選考期間を短縮することが大切です。選考スピードが遅いと、他社から先に内定が出て、候補者が他社に入社してしまう原因になります。優秀な人材ほど複数企業で取り合いになるため、選考日程はできる限り早く調整し、結果もすぐに通知しましょう。目安として、書類選考の結果通知は1~2営業日以内に行うことを心がけます。

オンライン面接を導入する

オンライン面接を導入することで、候補者の都合に合わせやすくなり、選考参加率の向上が期待できます。オンライン面接なら、候補者は自宅や任意の場所から参加できるため、移動時間や交通費の負担を大幅に軽減できます。これにより、遠方に住んでいる候補者や、現職で忙しい候補者が面接を辞退する可能性を下げられるでしょう。

内定後のフォローを手厚くする

内定辞退を防止するため、内定後は細やかなフォローを行いましょう。内定を出したら、待遇や労働条件について丁寧に説明し、入社に際しての候補者の不安を解消します。在職中の人はすぐに退職できない場合が多いので、入社月に関しても面談でよく話し合って決定しましょう。

採用を効率化する方法

採用を効率化するには、各種ツールの導入がおすすめです。たとえば、応募受付や選考結果の通知を自動化してくれるツールを使えば、採用担当者の負担を減らせます。

採用管理システムで採用担当者間の情報共有を行うようにすれば、メールや口頭での確認が減り、担当者間の連携がスムーズになります。応募者に関する情報を共有することで意思決定のスピードが速まれば、選考期間の短縮も実現できるでしょう。

エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?

業界最大級のIT人材特化型データベースなら求めていた人材がきっと見つかる!

⇒「3分でわかるレバテック」のダウンロードはこちらから

中途採用方法に関するよくある質問

中途採用の方法に関してよくある疑問をまとめました。「自社に合った採用手法を見つけたい」という企業はぜひご覧ください。

Q.中途採用にはどんな方法がある?

中途採用の主な方法には、求人サイトや転職イベント、ハローワークがあります。登録者が多い求人サイトを使えば、幅広い層にアピールすることが可能です。転職イベントでは1日に多くの候補者と直接コミュニケーションをとることができます。ハローワークは無料で求人を掲載できるため、コストを削減したい企業におすすめです。

Q.中途採用の方法は多様化している?

最近は、転職エージェントに人材選定を依頼するほか、ダイレクトリクルーティングで人材に直接アプローチしたり、退職者を再雇用するアルムナイ採用をしたりする手法が見られます。採用方法によってアプローチできる層やかかる費用に違いがあるので、自社の課題に合う方法を選びましょう。

Q.新しい採用方法には何がある?

SNSを使ったソーシャルリクルーティングがあります。SNSで情報発信して企業の知名度を上げたり、候補者にメッセージを送って採用につなげたりできるでしょう。また、本選考前に企業と求職者がお互いの相性を確認できるよう、オンラインで面談を行うケースも増えています。

Q.自社に合う採用方法の選び方は?

まずは自社の課題を洗い出し、課題を解消できる手法を選びましょう。たとえば、社内に採用に割けるリソースがないなら、人材選定や面接日程の調整を代行してくれる転職エージェントがおすすめです。