採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

-

人材をお探しの企業様はこちら

-

お役立ちコンテンツ

- 運営会社

- 求職者の方

- 採用支援サービスお問い合わせ

- 採用ノウハウ・サービス資料ダウンロード

デザイナー採用が難しい理由は?採用成功のためのポイントや事例も解説

IT人材の採用に関わるすべての方へ

デザイナー採用が難しいと感じる方は多いのではないでしょうか。企業がデザイナーの採用に苦戦する理由は複数あります。この記事では、デザイナーの採用が難しい背景を解説し、採用を成功させる方法を紹介します。

また、デザイナーの代表的な採用手法と、それぞれのメリットとデメリットもまとめました。各手法の特徴を知り、自社に合った方法を見つけましょう。

デザイナーの採用にお困りではありませんか?

レバテックなら業界最大級!登録者45万人のデータベースでエンジニア・クリエイターの採用成功を実現します。

⇒「3分でわかるレバテック」をダウンロードする

目次

デザイナー採用が難しい5つの理由

デザイナーの採用は難しいといわれていますが、その理由は多岐にわたります。デザイナー採用を成功させるために、まずはデザイナーをとりまく環境を確認しながら、デザイナー採用が難しい理由について理解を深めていきましょう。

1.デザイナー人口は全体のたった0.29%

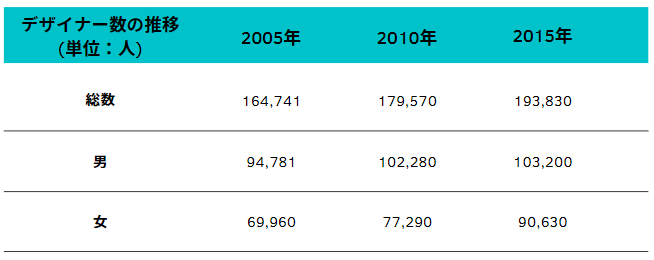

経済産業省が発表する「デザイン政策ハンドブック2020」によれば、日本の15歳以上のデザイナー数は2015年時点で約19万人となっています。

出典:経済産業省「デザイン制作ハンドブック2020」

また、総務省統計局の「労働力調査(基本集計)」によると、2015年時点の15歳以上の就業者は約6,376万人となっており、デザイナー人口は全就業者のうち約0.29%のみです。

さらに、転職活動中のデザイナーの人数はより少なくなることが予想されるため、デザイナーの希少性が高いことがわかります。

また、レバテック株式会社が発表した「2023年12月のITエンジニア・クリエイター正社員/フリーランス市場動向」では、Webデザインの求人倍率は7.4倍となっています。この数字から、1人のデザイナーにつき7社近くの企業が求人を出していることが分かります。

2.Webデザイン需要の増大

近年では、インターネットやWebを通じたビジネスが主流となり、WebデザインやUI/UXデザインの重要性が増しています。

経済産業省の「令和3年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)」によると、日本国内のEC市場規模は2013年から2021年に掛けて右肩上がりに拡大しており、各企業がWebを通じて顧客へアプローチしたり、顧客体験を創造したりしていることが想像できます。Webを活用したビジネスが普及した結果、各社がデザイナーの採用に力を入れ、採用競争が活発化しているといえるでしょう。

3.デザイナーの働き方の多様化

デザイナーの働き方が従来よりも多様化しつつあることも、デザイナー採用が難しい理由の一つです。

経済産業省が発表する「デザイン政策ハンドブック2020」によれば、2015年時点でのフリーランスデザイナーはデザイナー全体の23.7%を占め、2005年から2015年にかけて増加傾向となっています。

働き方改革や副業の解禁、リモートワークの推進などの動きから、今まで以上に個人の働き方が多様化していく可能性を踏まえると、スキルを持ったデザイナーがフリーランスや副業として働く流れは今後も増えていくでしょう。

4.従来の採用手法が通用しづらい

デザイナーの需要は高く、経験やスキルのあるデザイナーは求人を選べる状態にあります。引く手あまたのデザイナーは企業からスカウトを受けて転職するケースもあるでしょう。

そのため、求人広告を掲載して応募を待つ従来の採用手法では、候補者へのアピールが難しくなっています。売り手市場で採用を行うには、自社の魅力を能動的に伝える工夫が重要です。

5.経験豊富なデザイナーが不足している

近年、Webデザイナーには、デザインスキルに加えてマーケティングの知識やユーザーの使い勝手を考慮した設計など、さまざまな能力が求められるようになりました。しかし、企業が求めるスキルに対して、オールラウンドなスキルを持つデザイナーはまだ少なく、ハイスキルなデザイナーの採用は特に難しい状況です。

エンジニア・デザイナー採用の市場動向が知りたい方へ

正社員の求人倍率やフリーランスの案件倍率などがスキル別でわかる資料をダウンロードいただけます。

⇒「ITエンジニア市場動向調査」をダウンロードする

デザイナー採用を成功させる2つのポイント

難しいデザイナー採用を成功させるためのポイントは何が考えられるでしょうか。ここでは、デザイナー採用を成功に導くポイントを大きく2つに分けて紹介していきます。

1.デザイナーが何に魅力を感じるか理解する

デザイナーから自社に興味を持ってもらうためには、まずはデザイナーが何に魅力を感じるのかを知ることが重要です。デザイナーが魅力に感じる要素として、主に以下の3つがあります。

・働き方

・働く環境

・関わるサービスや身につくスキル

以下で詳細に解説します。

働き方

デザイナーは基本的にPCさえあれば業務ができる職種です。また、発想力が求められる仕事でもあり、アイデアが浮かんだときに没頭して作業できる環境が必要です。

そのため、集中して仕事に取り組めるリモートワーク制度や、勤務時間帯の制約を設けず働けるフレックスタイム制度を導入し、デザイナーが柔軟に働ける環境を整備すると魅力につながります。

働く環境

デザイナーは長時間パソコンと向き合うことも多い職種です。そのため、以下のようなサポートがあれば魅力につながるでしょう。

・体に負担の少ない椅子の購入

・業務に必要な機器やソフトを購入する際の費用補助

ほかにも、社内で定期的に勉強会を実施するなど、デザイナーの知識習得やスキルアップを積極的にサポートすることも魅力につながります。

関わるサービスや身につくスキル

デザイナーは専門的なスキルを要する仕事であるため、スキル向上に意欲的な人が多いです。転職にあたっても、自分が何を期待されているのか、仕事を通してどのようなスキルが身につくかを確認しています。

そのため求人では、任せる仕事(サービス内容)や身につくスキルのアピールが重要です。たとえば、Webサイトのデザインを任せる場合は以下を公開しましょう。

・対象となるサイトのURL

・サイトの規模が分かるPV数やアクセス数

Webのデザイナーの場合、PV数やアクセス数の多い大規模なWebサイトに携わることがスキルアップにつながります。任される業務を通して身につくスキルか想像できれば、デザイナーにとって魅力的な求人となるでしょう。

2.自社に必要なデザイナーのスキルを見極める

入社後のミスマッチを防ぐには、選考の際に「どれだけのスキルを持っているのか」「自社の求めるものと合致するのか」という点を正しく見極めることが非常に重要です。ここでは、デザイナーのスキルの見極め方を解説していきます。

書類選考時にポートフォリオを確認する

ポートフォリオとは、過去に手掛けた作品やWebサイトをまとめた資料で、デザイナーが自身の実績をアピールするために使用します。

デザイナー職はテキストだけではその人のスキルを正しく判断できない場合があります。そのため、実際に過去の成果物を事前に確認すれば、書類選考段階で候補者が自社にマッチしているのかを判断できるでしょう。デザイナーの書類選考時には、極力ポートフォリオの提出を依頼します。

社内のデザイナーの協力を得る

面接は、応募書類やポートフォリオで確認しきれなかった部分を詳細に確認するフェーズです。そのため、現場の業務に詳しいデザイナーに面接に参加してもらうことで、候補者が自社にマッチするか見極められます。

選考段階で相互理解を深めるためにも、社内のデザイナーに面接への参加を依頼し、協力を得ながら選考をすすめましょう。

実際に業務の一部を依頼する

選考フローのいずれかで課題提出を求めることもデザイナーのスキルを見極める手段の一つです。ただし、課題実施や成果物の提出を課すことで、選考期間が長くなり、他社で先に選考が完結してしまうリスクもあります。

そのため、課題があることはあらかじめ求人票に記載したり、依頼内容を選考の早い段階で伝えたりして、極力選考スピードを落とさないように工夫しましょう。

インターンシップを実施する

新卒を採用する場合は、インターンシップを通して仕事への姿勢や課題への取り組み方を確認できます。デザイナーはデザインスキルだけではなく、周りと協力して仕事を進めるコミュニケーション能力が求められる仕事です。インターンシップ中に、周囲との関わり方や対人スキルを見極められるでしょう。

関連記事:採用の歩留まりとは|歩留まり低下の要因や計算方法を解説

【最新版】IT人材の採用市場動向がこれ一つでわかる。

他社の採用人数や予算のトレンド、どんな採用チャネルを利用しているかを知れる資料です。

⇒「IT人材白書 2024」を無料でダウンロードする

デザイナーは新卒と中途採用どちらがいいのか

デザイナーを新卒・中途のどちらで採用すべきかは、企業が求める人材の種類によって異なります。どちらか迷う場合は、それぞれの特徴を確認していきましょう。

新卒採用の特徴

新卒採用には、次のメリットとデメリットがあります。

メリット

新卒採用の主なメリットは、「将来のコア人材を採用できる」「コストを低く抑えられる」点です。新卒は会社の理念や経営方針に共感して入社することが多く、将来の幹部候補として育成できます。また、スキルが未熟な分、入社時の給与やボーナスがそれほど高くないため、コストをかけずに採用できます。

デメリット

デメリットは、「育成にコストや時間がかかる」ことです。新卒は即戦力となるスキルを持っていることは少ないため、社内で育成を行う手間がかかります。育成のコストを抑えたければ、学生時代にすでにデザイン経験のある学生を採用する工夫が必要です。

中途採用の特徴

中途採用のメリットとデメリットは次の通りです。

メリット

中途採用の最も大きなメリットは、「即戦力を採用できる」ことです。すでに他社で経験を積んでいる人材を採用すれば、教育コストをかけずにすぐに業務に入ってもらえます。急にデザイナーが必要になった際は、即戦力を確保できる中途採用が有効でしょう。

デメリット

一方で、「早期退職の可能性が高い」ことはデメリットといえるでしょう。デザイナーは比較的転職が多い職種であり、スキルがあるデザイナーは待遇が良い企業があればすぐに転職する可能性もあります。

早期の離職を防ぐには、スキルだけを基準とせず、会社の事業内容やビジョンを理解し、共感してくれる人材を採用しましょう。

おすすめのデザイナー採用手法6選

デザイナーの採用には、エージェントやダイレクトリクルーティング、リファラルなどさまざまな方法があります。ここでは、それぞれの特徴を紹介していきます。

1.エージェント

エージェントは、企業側の希望を聞いたうえで候補となる人材を提案してくれるサービスです。クリエイター職に特化したエージェントなら、担当者がデザイナーの心情や転職市場のトピックに詳しく、的確なアドバイスと質の高い紹介を受けられるでしょう。

メリット

エージェント利用には、面接日程調整の代行や、エージェントから候補者への面接後の感想確認など、採用担当者の手間を削減できる利点があります。

デメリット

ほかのサービスに比べると、1人あたりの採用単価が高めです。予算や採用人数を事前に確認してから利用を検討しましょう。

関連記事:転職エージェントの成功報酬の仕組み

デザイナー不足でお困りではありませんか?

デザイナーをお探しの場合はレバテックにご相談ください。

業界最大級の登録者45万人のデータベースから貴社に最適な人材をご提案可能です。

⇒サービス概要資料を無料でダウンロードする

2.ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングとは、企業から候補者に直接スカウトメールを送る採用手法です。求人票への応募を待つだけではなく、気になる候補者に自社の魅力を能動的に伝えられます。デザイナーは人口が少なく採用競合が多いため、企業側から積極的に動くことで効果を上げられるでしょう。

メリット

自社の魅力を盛り込んだスカウトを送付することで、自社に興味を持つデザイナーを増やせる可能性があります。また、自社でスカウトメールを作成するため、エージェントと比べると採用ノウハウを蓄積しやすいでしょう。

デメリット

自社でメールの文面作成や送信を行う手間がかかります。デザイナーからの反応が得られるまで、試行錯誤が必要な場合もあるでしょう。候補者一人に費やす手間が多いため、大量に採用したい場合には不向きです。

詳細なターゲティングと高い返信率で求める人材から応募獲得! IT人材特化型のスカウト求人メディア「レバテックダイレクト」にお任せ!

⇒レバテックダイレクトのサービス概要資料をダウンロードする

3.リファラル

社員の友人や知人を紹介してもらい、採用につなげる手法です。社内にリファラル採用を行っていることを周知し、社員に協力を依頼します。人材を紹介してくれた社員にはインセンティブを支給するのが一般的です。

メリット

自社をよく理解した社員からの紹介であるため、入社後の定着率が比較的高いことがメリットです。転職サイトに登録していない潜在層にもアプローチができる可能性があります。加えて、外部のサービスを利用するのと比べると採用コストを削減できるのも利点です。

デメリット

不採用時や入社後にトラブルが発生した際の人間関係に配慮する必要があります。また、リファラル採用に協力してもらうには、社員に募集内容について細かく周知する手間がかかるでしょう。

4.求人媒体

求人媒体に求人票を掲載する手法です。どのようなプランを利用するのかによっても変わりますが、テキストだけでなく画像なども交えて自社の魅力を伝えられます。

募集要項を狭く設定しすぎると応募が集まらず、逆に必要以上に広く設定してしまうと想定以上に応募が集まりすぎてしまい対応に多くの時間を割くこともあるため、適切なターゲット設定が重要です。

メリット

デザイナーの採用に強みを持つ求人媒体を利用することで、より大きな母集団を形成できる可能性があります。求人媒体は誰でも気軽に閲覧できるので、潜在層へのアピールにも効果的です。

デメリット

求人媒体は求職者にとって気軽に利用できるサービスである分、面接直前のキャンセルといったトラブルが起こりがちです。また求人票を掲載しても、必ずしも応募や採用につながるとは限りません。

5.オウンドメディア

自社の雰囲気やビジョンをより詳細に伝えたいなら、自社の採用サイトや自社ブログなどのオウンドメディアを活用しましょう。オウンドメディアであれば、フォーマットの制約なく自由にコンテンツを掲載し、独自の内容を伝えられます。会社への理解を促すには、社員インタビューや事業紹介などのコンテンツを充実させることがおすすめです。

メリット

外部サービスを利用するのと比べて運用費を抑えられます。また、オウンドメディアでは形式にとらわれずより詳細な情報を伝えられるため、ミスマッチの予防にもなるでしょう。

デメリット

デザイナー採用の場合、サイトのデザインには一定の品質が求められます。クオリティが低いと、デザイナーに敬遠されるので注意が必要です。社内での制作が難しい場合は、外部への委託も検討しましょう。

6.SNS

SNSを使って会社の方法を発信したり、候補者とコミュニケーションをとったりする方法もあります。SNSはデザイナーにとって馴染みが深く、採用においても有効なツールになり得るでしょう。

メリット

SNSは無料で利用できるため、コストを抑えてリアルな情報発信を行えます。若年層はSNSでのやり取りに慣れているので、新卒採用でも役立つでしょう。また、SNSには拡散力があり、運用次第では知名度の低い企業でも自社の情報を広げられます。

デメリット

SNSは採用に特化したツールではないことから、効果が出るのに時間がかかる傾向です。サービスの利用料は無料ですが、定期的に情報発信を行う運用面での手間は生じます。

押さえておきたいデザイナー採用の流れ

デザイナー採用における一連の流れについて説明します。採用は、点で捉えるのではなく、一連の流れとそれぞれのポイントを押さえることが重要です。

採用計画を立てる

経営戦略や事業戦略に基づき、何を解決するために、いつまでにどれくらいの予算で何名採用するのか計画を立てましょう。ポイントは、「ただ単に人手が足りないから採用したい」ではなく、事業計画に基づき何のために採用するのかを明確にすることです。

採用ターゲットの定義の明確化

どんなスキルや経験を持つ人を採用したいのか、言語化して定義付けしましょう。この定義付けが明確にできていない場合、以下の問題が起こります。

・必要以上にスキルが高い人材の獲得に労力を割いてしまう

・採用したもののスキルが不十分でプロジェクトが進まない

現場社員の協力も得ながら、必要なスキルやツール、ソフトの使用経験の有無など細かく要件定義をしていきましょう。

関連記事:採用に使えるペルソナ設計術|必要な項目や採用活動での活用法とは

デザイナーに向けた広報活動

任せたい業務内容や、デザイナーにとって魅力に感じる情報をまとめた後は、会社情報や求人内容、就業環境について認知してもらえるように広報活動を行いましょう。

自社の採用ページの情報を充実させたうえでSNSを利用するなど、複数の手段で情報を発信していくことがポイントです。デザイナーにとって魅力的な内容であれば、デザイナー間で情報が共有されていくでしょう。

母集団形成

アプローチするターゲットと訴求内容が整い次第、求人サイトやエージェントなどの手段を使って、自社に興味を持つデザイナーを集めましょう。

ここでのポイントは、気になる候補者がいれば積極的にスカウトを送ったり、社員の協力を得てリファラル採用を行ったりすることです。応募を待つのではなく、自社から応募を獲得しにいきましょう。

選考の基準・流れの設計

応募があったデザイナーが自社にマッチしているか見極めるために、具体的な評価基準を決めておきましょう。

また、引く手あまたのデザイナーの採用は、選考のスピード感や選考を通じた志望意欲の醸成が重要なポイントとなります。より選考をスムーズに進められるように、以下についても具体的に設計しておきましょう。

・各ステップをどれくらいのリードタイムで進めるのか

・どのタイミングで誰を面接官としてアサインするのか

・課題はどのタイミングで実施するのか

入社後のフォロー

採用活動のゴールは内定承諾でも入社でもなく、「入社して長期的に活躍してもらう」ことです。

そのため、内定承諾後の入社までのフォローはもちろん、入社後しばらくは定期的に面談を実施するなど、定着するまで人事や現場からのフォローを心がけましょう。どれほどスキルや経験を持った人材でも、慣れない環境での業務には変わりないため、こまめに状況を観察してフォローすることがポイントです。

フリーランス人材の活用も有効

働き方の多様化に伴い、フリーランスデザイナーの割合は増加傾向にあります。デザイナーの採用に苦戦する場合は、フリーランスとしてデザイナーを確保することも効果的な戦略の一つです。

フリーランスのメリット

フリーランスには次のようなメリットがあります。

採用するよりもコストを抑えられる

フリーランスの場合、社会保険料の負担や福利厚生費用、退職金などが発生しません。そのため、自社で社員を雇用するよりもコストを抑えられる可能性が高くなります。

業務参画までのスピードが早い

社員として採用する場合、現職中のデザイナーであれば、内定承諾後も退職交渉や引き継ぎ、有給の消化など入社まで一定の期間を必要とするケースが大半です。

フリーランスであれば、デザイナーのスケジュールにもよりますが、退職や引き継ぎが発生しないため、より早いスピードで業務に参画してもらえる可能性があります。

専門性の高い人材を効率的に確保できる

フリーランスの場合、必要なときに必要なスキルや経験を調達できます。一時的なプロジェクトで社内にないスキルや経験を必要とする場合など、効率的に高い専門性を確保できるでしょう。

外部の視点を取り入れられる

社外のデザイナーの視点を取り入れることで、これまで社員だけでは得られなかった、新しい視点で新鮮なアイデアが生まれるケースもあるでしょう。

フリーランスのデメリット

フリーランスを活用する際はデメリットも把握したうえで必要な対策を講じましょう。

情報漏えいのリスクがある

フリーランスに業務を委託する際に、社内の機密情報を提供するケースもあります。フリーランスはオフィス以外の場所で自由に業務を行う場合もあるため、機密保持契約の締結など、情報の取り扱いに関するルールを明確に決めておきましょう。

経験やノウハウが蓄積されにくい

必要なときに必要なスキルを確保できるフリーランスデザイナーの活用は、プロジェクトを円滑に進めるにあたって非常に便利です。一方で、契約期間が終了すれば当然業務上の関わりはなくなるため、社内に経験やノウハウが蓄積されにくい可能性があります。

フリーランスの導入事例

株式会社出前館では、デザイン組織を内製化するため、ハイスキル人材を確保する必要がありました。そこで、フリーランスエージェントサービス「レバテッククリエイター」を利用したところ、約3か月以内に2名の参画に成功。さらに、知見を持つフリーランスからの提案とサポートにより、グッドデザイン賞の受賞にも至りました。

詳しい過程については以下のページをご覧ください。

フリーランスクリエイターとの協働でグッドデザイン賞受賞!出前館が語るフリーランス活用術とは?

デザイナーの採用にお困りですか? レバテックフリーランスなら即戦力エンジニアが最短1週間でチームに参画!

⇒レバテックフリーランスの資料を見てみたい

デザイナー採用に関するよくある質問

デザイナー採用が難しいと感じる企業に向けて、その理由や採用のコツを紹介します。

Q.デザイナー採用はなぜ難しい?

A.主な理由として、デザイナー全体の人口が少なく採用競争が激しいことがあります。また、近年はインターネットやWebを活用したビジネスが増え、Webデザインの需要が増大していることもデザイナーが不足している要因の一つです。

Q.難しいデザイナー採用を成功させるには?

A.エージェントやダイレクトリクルーティングなどのサービスを活用し、選考を進めましょう。ミスマッチを防ぐには、事前に採用要件を明確化し、ペルソナを設定するのがおすすめです。また、選考のリードタイムを短くすることで、人材が他社に流出するのを防げます。

Q.デザイナー採用は新卒と中途どちらが良い?

A.将来のコアメンバーを育成したいなら新卒採用がおすすめです。ただし、新卒採用は育成に時間とコストがかかります。即戦力となる人材が欲しい場合は、中途採用を行うのが良いでしょう。