採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

エンジニアを採用できない5つの理由!どうすれば人材を獲得できる?

無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

「エンジニアが採用できない…」と悩む企業は多いでしょう。エンジニアは人手不足が続き、多くの企業が採用に苦戦しています。

エンジニアを採用するには、市場の現状を知り、自社の課題を把握することが重要です。この記事では、企業が採用に苦戦する理由を紹介するので、「応募が少ない」「辞退が続く」といった状況別の原因を把握し、対策を検討しましょう。

【最新版】IT人材白書2025 を公開!

激化するIT人材の獲得競争を勝ち抜くための「最新データ」がここに。

IT人材白書2025は、貴社の採用戦略をデータで裏付け加速させるためのレポートです。IT人材採用のリアルな課題と、成功への具体的なヒントを数字で示します。

・採用目標、55%の企業が未達という厳しい現実

・採用手法は「待ち」から「攻め」へ。スカウト媒体の活用が急増中

・64%のIT人材が企業選びにおいて「給与」を最も重視している

・生成AI出現により、IT人材に求めるスキルや採用活動に変化が生じている

最新のIT人材採用市場について詳しく知りたい方は以下より無料でダウンロードし、採用活動にお役立てください。

「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。

レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。

エンジニア採用が難しい5つの理由

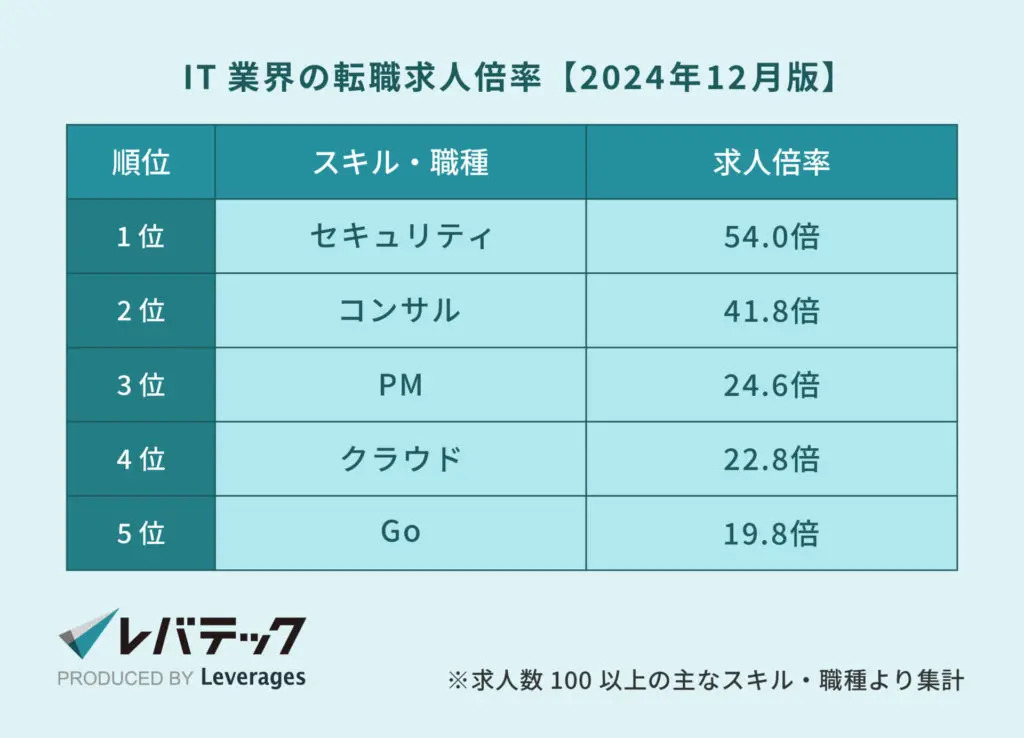

「エンジニア採用は難しい」とお困りの方は多いのではないでしょうか。レバテックのデータによると、IT人材の転職求人倍率(※)は11.6倍という高い水準となっています(2024年12月時点)。

職種・スキル別に見ると「セキュリティ」は求人倍率50倍を超え、採用の難しさが伺えます。

※求人倍率の定義

【算出式】求人倍率=求人数÷転職希望者数

【求人数】レバテックのエージェントサービスで募集中の中途採用求人数

【転職希望者数】レバテックのエージェントサービスで正社員転職を希望している利用者数

以下で、エンジニア採用が難しくなっている理由を確認していきましょう。

1.IT需要の高まりによりエンジニアが不足している

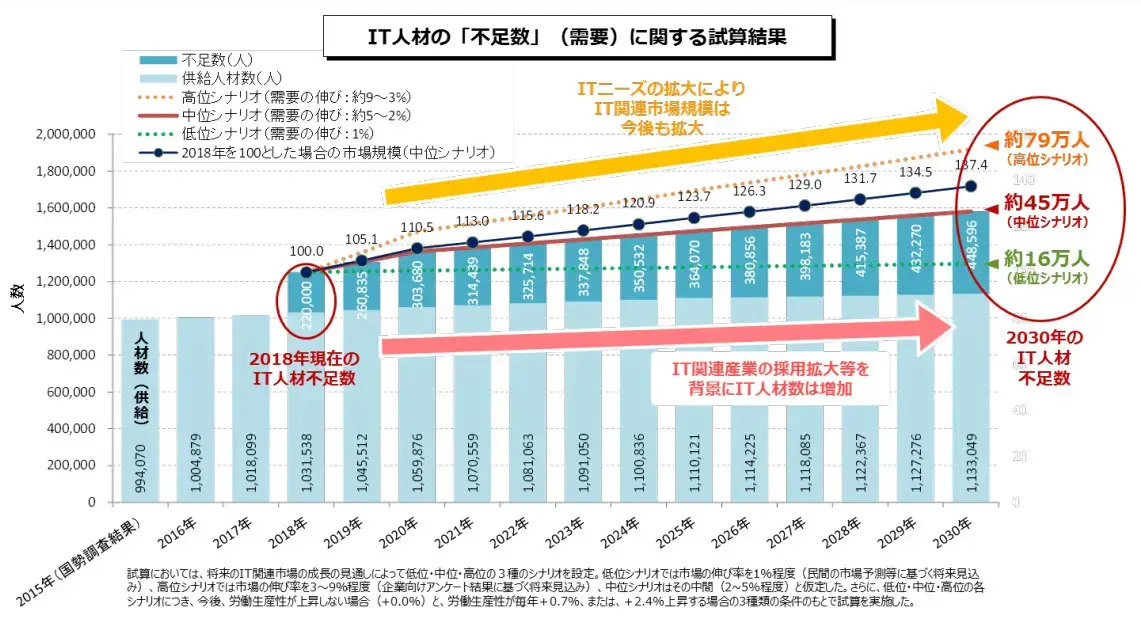

ITを導入する会社が増えたことで、IT業界はエンジニア不足に陥っています。経済産業省の資料「IT人材需給に関する調査」でも、IT人材の需給ギャップの大きさが示されています。

引用元:IT人材需給に関する調査|経済産業省

2018年から2030年までのIT需要の伸びを1%程度と仮定した場合でも、約16万人のIT人材が不足すると試算されています。

2.働き方の多様化や企業の対策によって転職市場に人材が現れない

働き方の多様化によりフリーランスや副業エンジニアが増え、転職市場に人材が現れない問題もあります。技術レベルが高いエンジニアは、独立して個人で活動することが可能です。

加えて、近年は「副業OK」の会社が増え、会社に在籍しながら副業で多様な案件を経験できる環境が整いつつあります。副業で希望のキャリアが叶えられれば、転職を選択しないエンジニアが出てくるでしょう。

また、採用難の状況下で各企業は社内のエンジニアを手放さないよう対策を講じています。働きやすい環境が整った職場であれば、エンジニアは転職する必要がありません。

こうした背景から、エンジニア採用の難易度は上がり、各企業の競争は激化する一方です。特に即戦力となる経験者の採用は非常に高倍率です。優秀なエンジニアを採用するには、採用に苦戦する理由をさらに詳しく分析し、対策を立てる必要があります。

3.IT技術の変化が早くスキルがある人材を見つけにくい

IT技術は変化のスピードが早く、最新技術に対応したエンジニアを探すのは簡単ではありません。エンジニアには常に最新技術のキャッチアップが求められますが、変化のスピードに追いつける人材は限られます。

レバテックの調査によると、約6割のITエンジニアが「急速な技術変化に脅威を感じる」と回答しています。

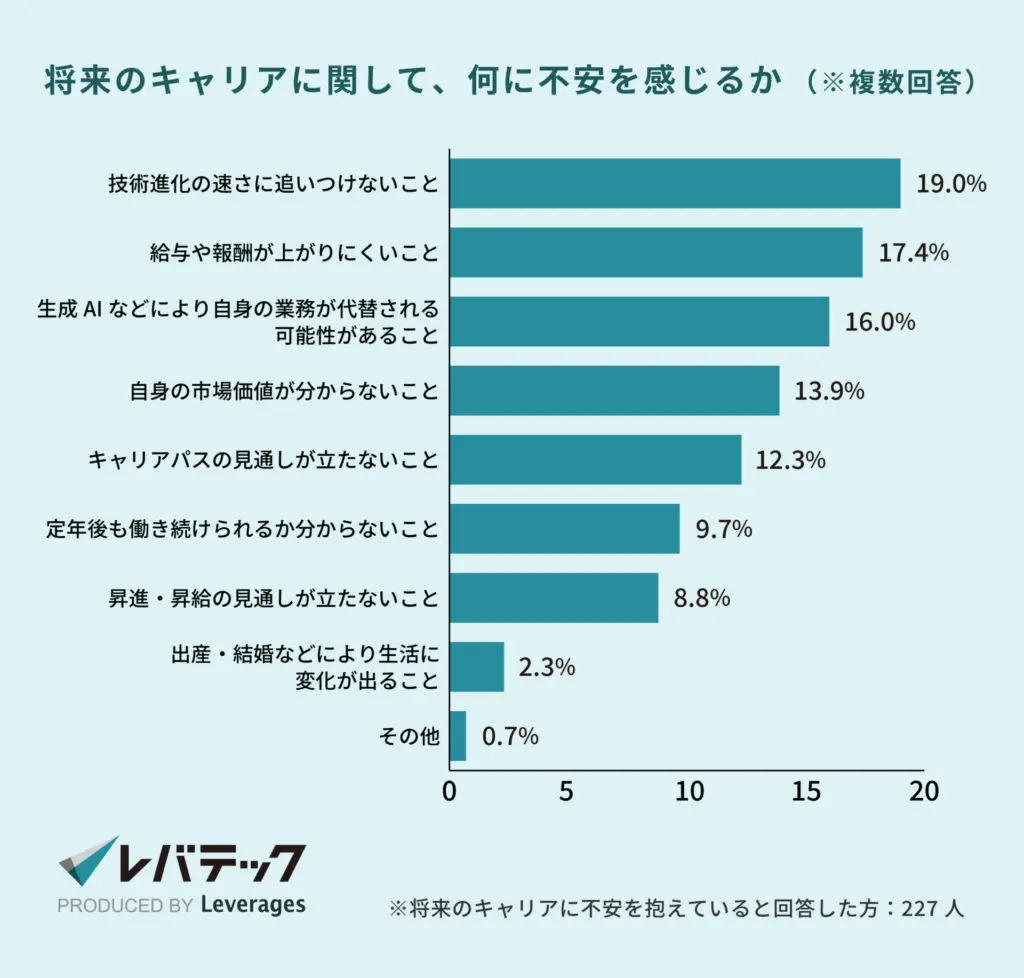

将来のキャリアに関する不安としては、「技術進化の速さに追いつけないこと」と回答したエンジニアが19.0%で最も多い結果でした。エンジニアにとっても技術変化への対応は課題であり、最新技術を習得した人材の採用が簡単ではないことが分かります。

4.企業が提示する条件とエンジニアが求める条件が合わない

企業が提示できる条件とエンジニアの希望が噛み合わず、採用に至らないケースも少なくありません。エンジニア採用が売り手市場となる中、エンジニアが求める給与水準や待遇の条件は厳しくなっています。

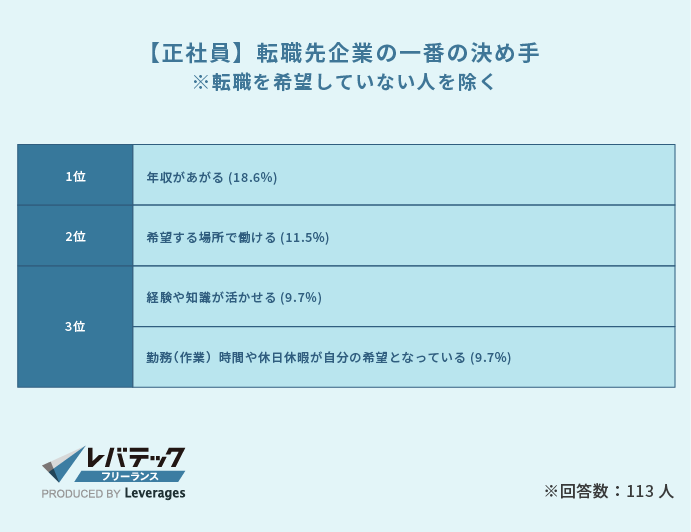

正社員エンジニアを対象に行ったレバテックの調査によると、転職を希望する正社員エンジニアの多くが年収アップを希望していることが分かります。また、就業場所や休日を重視するエンジニアも多いようです。

とはいえ、企業によってはエンジニアが納得する給与や待遇を用意できず、採用に苦戦することがあります。資金が不足している企業では、「他社の条件に追いつけず人材を獲得できなかった」ということもあるでしょう。経営層がエンジニア採用の難しさを理解していないために、条件の改善が進まない場合もあります。

5.採用チャネルが複雑化し活用の難易度が上がった

従来の主流であった求人広告や人材紹介に加えて、ダイレクトリクルーティングやSNS採用などの新たな採用手法が登場したことで、採用活動の難易度が上がっています。

エンジニア採用を成功させるには、多様化した採用チャネルを駆使して、企業情報を発信したり、候補者を探してアプローチしたりする必要があります。しかし、採用に人員を割けない企業にとって、多様な採用チャネルへの対応は簡単ではありません。

以下の資料では、採用市場の最新の動向を把握できます。IT人材を採用するために他社が使っている採用手法も分かるので、ぜひご覧ください。

最新のIT人材の採用市場動向を知りたい方へ

IT人材白書2025は他社の採用人数や予算の動き、エンジニア未経験者の採用、生成AIの活用状況などIT人材採用に関わる方が知りたい情報を一つにまとめた資料です。

⇒「IT人材白書2025」を無料でダウンロードする

エンジニアを採用できない企業の失敗パターンと原因

エンジニア採用が上手くいかない企業の問題を採用フェーズ別にまとめました。自社に当てはまる問題がないかチェックしてみてください。

応募が少ない

求職者に「会社や事業内容に興味を持てない」「労働環境に魅力を感じられない」と思われると、応募者が集まりません。応募が集まらない具体的な原因を確認しましょう。

原因(1)事業や業務内容についてアピールできていない

「事業内容に興味を持てるか」「業務を通してスキルアップできるか」は、エンジニアの転職で特に重視されるポイントです。事業への思いや業務の面白みについて求人でアピールできていないと、応募者が集まりづらいことがあります。

特に、中小企業は大企業に比べると知名度が低く、積極的にアピールを行わなければ応募者が集まらないことがあるでしょう。

以下の記事では、中小企業が大企業に負けない自社の魅力をつくる方法を解説しています。自社の何がアピールできるのか分からないという中小企業の担当者は、ぜひ参考にしてください。

中小企業がエンジニア採用を成功させる手法10選を紹介!

原因(2)魅力的な社内制度や労働環境を用意できていない

魅力的な社内制度や労働環境が用意できていないことも、エンジニアの応募が集まらない理由の一つです。たとえ応募があったとしても、競合他社と差別化した自社の良さを伝えられないと、選考途中で辞退されることがあります。

エンジニア採用を成功させるには、求職者が自社を選ぶ理由となるユニークな社内制度や働きやすい労働環境を整え、求人票や面接で伝えましょう。求職者のニーズを満たし、なおかつ競合他社が提供できていない制度や環境を用意できると理想的です。

正社員ではなくフリーランスエンジニアを募集したい場合も、応募を集めるための工夫が必要です。以下の記事では、作業時の服装の自由度やリモートワークの可否などが応募意思獲得率に与える影響を解説しているので、フリーランスの活用を視野に入れる際は参考にしてください。

エンジニアの案件応募に影響する要素とは?私服の可否で約10ポイントの差

原因(3)適切な採用チャネルを使えていない

新しい採用チャネルをうまく活用できていない企業は、エンジニア採用に苦戦する傾向があります。

従来のエンジニア採用においては、求人メディアや人材紹介を使うのが一般的でした。しかし、近年はダイレクトリクルーティングやSNS採用といった新しい手法が登場しており、採用を成功させるにはこうした採用チャネルを取り入れる必要があります。

エンジニア採用によく使われるチャネルについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

採用チャネルを徹底解説!種類やメリット・デメリット、選び方を紹介

原因(4)応募条件のハードルが高い

エンジニア採用の市況感を考慮せず自社の希望だけで応募条件を決めると、エンジニアからの応募が集まりにくくなります。応募条件を考える際は、採用市況を踏まえて現実的な採用基準を設定しましょう。応募がこない場合は、必須スキルを歓迎スキルに変更したり、求める経験年数を見直したり、条件を緩和することが必要です。

応募はあるが採用まで結びつかない

何度か面接はしているが、マッチする応募者にめぐり合えないという場合は、以下の原因が考えられます。

原因(1)採用したいエンジニア像が固まっていない

採用したいエンジニア像が明確になっていないと、現場が必要とする人材の採用がうまくいきません。

エンジニア採用では、現場のエンジニアと人事担当者の間で欲しい人材の要件がズレているために、採用に失敗するケースがよくあります。たとえば、現場のエンジニアが「実務経験がある人にきてほしい」と考えていても、人事側が社内に合わないという理由で現場の理想に近い人材を採用しないケースが考えられます。

原因(2)書類だけで人材を評価している

書類上の情報だけで応募者を評価し、有用な人材を書類選考で落としているパターンも考えられます。スキルが高く実績が豊富であるにも関わらず、書類上の情報が薄い人は存在します。たとえば、転職エージェントを使っていない応募者は、アドバイザーの助言を受けていない分、書類が充実していない可能性があるでしょう。

原因(3)選考スピードが遅い

選考スピードが遅く内定を出すタイミングが遅れると、応募者が他社に流れる要因になります。すぐに返信がこない会社に対して「信用できない」「連絡が遅い職場で働きたくない」と考える人は少なくありません。

入社辞退が続く

面接までは進むが入社辞退が続く場合、面接内容に問題があるケースが多いようです。詳しい原因を紹介していきます。

原因(1)面接内容や雰囲気が一般職や総合職と同じ

応募者が内定辞退する原因の一つとして、「他の業種と同じような面接が行われている」ケースが挙げられます。

エンジニア業界で重視されるのは技術力です。ほかの業種の中途採用と同じように志望動機や自己PRなどを中心に面接が進むと、応募者は「この会社は自分の技術にあまり興味がないかもしれない」という印象を抱きます。

技術に理解がない会社と思われると、内定辞退に直結しかねません。面接では、エンジニアならではのやりがいを伝えるといった工夫をしましょう。

原因(2)人事担当者がエンジニア領域に疎い

人事担当者にエンジニア領域の知識がないために、応募者が不安を抱き内定を辞退されるケースも考えられます。

人事担当者がエンジニア出身というケースは多くありません。求職者側としても、採用担当者が必ずしも技術に明るいとは思っていないでしょう。ただ、あまりにも面接中の会話が噛み合わないと「この会社に入って大丈夫だろうか」と思われる可能性があります。

また応募者は、面接の場で実際の業務の流れや必要スキルの詳細、社内エンジニアの雰囲気などを確認したいと考えています。業務やスキルに関する説明が曖昧なまま面接が終わると、入社後のイメージが浮かばず入社を辞退されることがあります。

原因(3)一人ひとりに合わせた動機づけができていない

自社の魅力をアピールしたつもりでも、画一的な動機づけでは候補者を惹きつけることはできません。同じエンジニアであっても、その人によって転職の理由や希望する働き方は異なるため、個人に合わせた動機づけができていないと辞退につながる可能性が高まります。

原因(4)内定後のフォローが不足している

内定後のフォロー不足によって他社に人材が流れている可能性も考えられます。優秀なエンジニアほど他社から内定をもらっている可能性が高く、内定を出したからといって自社への入社が決まるわけではありません。最終面接で自社への意欲が高いように見えても、内定後に不安が生じて入社意欲が変化する場合もあるでしょう。

採用後に定着しない

入社後にエンジニアが定着しづらい場合は、面接時のすり合わせが不十分であるためにミスマッチが起こっている可能性があります。

原因(1)スキルのミスマッチ

開発現場では業務ごとに必要なスキルが細かく分かれますが、これらを要件(必要スキル)として求人に掲載しないケースがみられます。事前に必要スキルが明確になっていないと、入社後にスキルの習得が必要となり、現場も本人も困ります。スキルのミスマッチによりモチベーションが下がってしまうと離職を招く可能性もあり注意が必要です。

原因(2)業務内容のミスマッチ

募集したポジションに応募者の適性があるか、面接でしっかりと見極める必要があります。たとえば、マネジメント業務がメインのポジションを「指示通りに手を動かしたい」人に任せても、上手くいかない可能性が高いです。また、自社サービスへの関心が高い応募者が、受託開発メインの業務に就いたとしても、人によってはミスマッチが起こり離職に繋がることがあります。

原因(3)社内風土や人間関係のミスマッチ

現場の雰囲気や業務の進め方にマッチしない応募者を採用すると、人材が現場に馴染めず離職してしまう場合があります。

エンジニアには、「ディスカッションしながら開発を進めたい」「黙々と作業したい」など、さまざまなタイプがいます。エンジニア採用では技術スキルを重視しがちですが、社風との相性やコミュニケーションスキルを見落とさないよう、技術面以外の評価基準についても明確にする必要があるでしょう。

原因(4)採用計画と事業計画が連動していない

採用計画と事業計画が連動していないと、長期的な目線で会社にとって必要な人材を採用できません。事業計画を踏まえずに採用を行うと、社員が希望する将来像と企業が求める役割が合わず、離職につながってしまうからです。

人材がいないからと慌てて採用するのではなく、5年後、10年後の事業計画を見据えたうえでマッチする人材を探しましょう。そのためには、人事・採用担当者と事業部間の連携が欠かせません。

事業計画を踏まえて一時的に人員が必要な場合は、フリーランスを活用する方法があります。以下の資料では、フリーランス活用でエンジニア不足を補い事業を成長させた企業の事例を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

もうエンジニア不足は怖くない。採用難を乗り越え、事業成長を加速させるには?

⇒「ITエンジニア採用難の突破口!フリーランス活用で事業成長を加速」をダウンロードする

「エンジニアを採用できない」を解決する方法13選

エンジニア採用を成功させるためには、エンジニアファーストを心がけることが大切です。企業側から積極的にエンジニアにアプローチし、なおかつエンジニアに魅力を感じてもらえる社内環境を整えなければいけません。

エンジニア採用を成功させるためのポイントをまとめたので、社内で実行できているか確認しましょう。

1.企業側から採用しにいく意識を持つ

売り手市場で採用を成功させるには、応募者に「入社したい」と感じてもらえるように、次のような取り組みが必要です。

- 採用ページや求人内容を充実させる

- テックブログやSNSで情報発信する

- ダイレクトリクルーティングを行う

応募段階では少しでも自社を知ってもらう取り組みが重要です。すぐに採用につながらなくても、自社の情報を発信し日頃から認知度を上げておけば、将来的に転職先の候補に入る可能性があります。

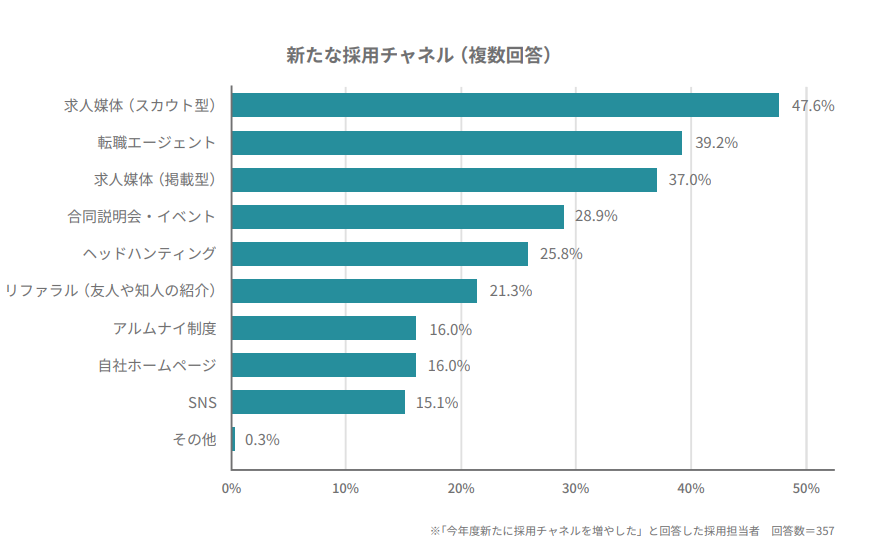

採用手法としては、企業側から候補者に接触するダイレクトリクルーティングを取り入れることで、求める人材を採用できる可能性が高まります。レバテックの「IT人材白書2025」によると、企業が新たな採用チャネルとしてダイレクトリクルーティングを取り入れていることが分かります。

引用元:IT人材白書2025|レバテック

グラフにあるように、最も多くの企業が導入したのは「スカウト型の求人媒体(47.6%)」でした。スカウト型の求人媒体とは、登録者のデータベースから条件に合う人材を検索できるサービスで、ダイレクトリクルーティングの方法の一つです。

エンジニア採用の場合は、レバテックダイレクトのようにIT職種に特化した求人媒体を使うことで採用の効率を高められます。レバテックダイレクトのサービス内容については、以下の資料をダウンロードしてください。

詳細なターゲティングと高い返信率で求める人材から応募獲得! IT人材特化型のスカウト求人メディア「レバテックダイレクト」にお任せ!

⇒IT人材特化型のスカウト求人メディア「レバテックダイレクト」の詳細を知りたい

2.ペルソナを設定し採用コンセプトを明確にする

入社後のミスマッチを予防するには、ペルソナ設計が要となります。ペルソナとは、企業が雇用したい人物像のことです。スキルや経歴だけではなく、趣味や価値観、行動特性などを細かく設定するのが特徴です。ペルソナの詳しい設計方法は以下の記事をご覧ください。

採用におけるペルソナの設計方法を解説!作成時に役立つフォーマットも紹介

ペルソナを社内で共有する

設計したペルソナは採用担当者間だけではなく、社内で広く共有しましょう。求めるエンジニア像を社員間で共有することで、会社全体で採用活動を進める環境をつくれます。エンジニア採用でありがちな、人事部と現場で求める人物像に齟齬が生じるという問題も防げるでしょう。

採用コンセプトを打ち出す

ペルソナ設計が終わったら、採用コンセプトを考えましょう。採用コンセプトとは、求める人物像や大切にしている価値観を一言でまとめたものです。コンセプトを採用サイトのトップページに記載すれば、求職者に自社の方針を伝えられます。また、このコンセプトがあると社内の認識を統一でき、一貫性のある採用活動を行いやすくなります。

3.社内制度を整える

社内制度や労働環境の整備は、エンジニア採用を行う上での重要な条件といえます。なぜなら、優秀なエンジニアは給与水準が高い大手企業からのオファーが集中しやすく、福利厚生や社内環境を他社と比較されることがあるからです。

自社へ応募者を呼び込むためにも、まずは社内環境を整えましょう。いきなり待遇を改善するのが難しい場合は、以下のような取り組みから始めると良いでしょう。

- ノー残業デーを導入する

- 仕事の裁量権を与える

- 相談窓口の設置や定期面談で心理的安全性を高める

- キャリア相談ができる体制を整える

- リモートやフレックス制度を導入し柔軟に働ける環境をつくる

- 新しい技術を学べる教育体制を整える

特に、エンジニアがスキルアップできる教育制度を充実させることは重要です。

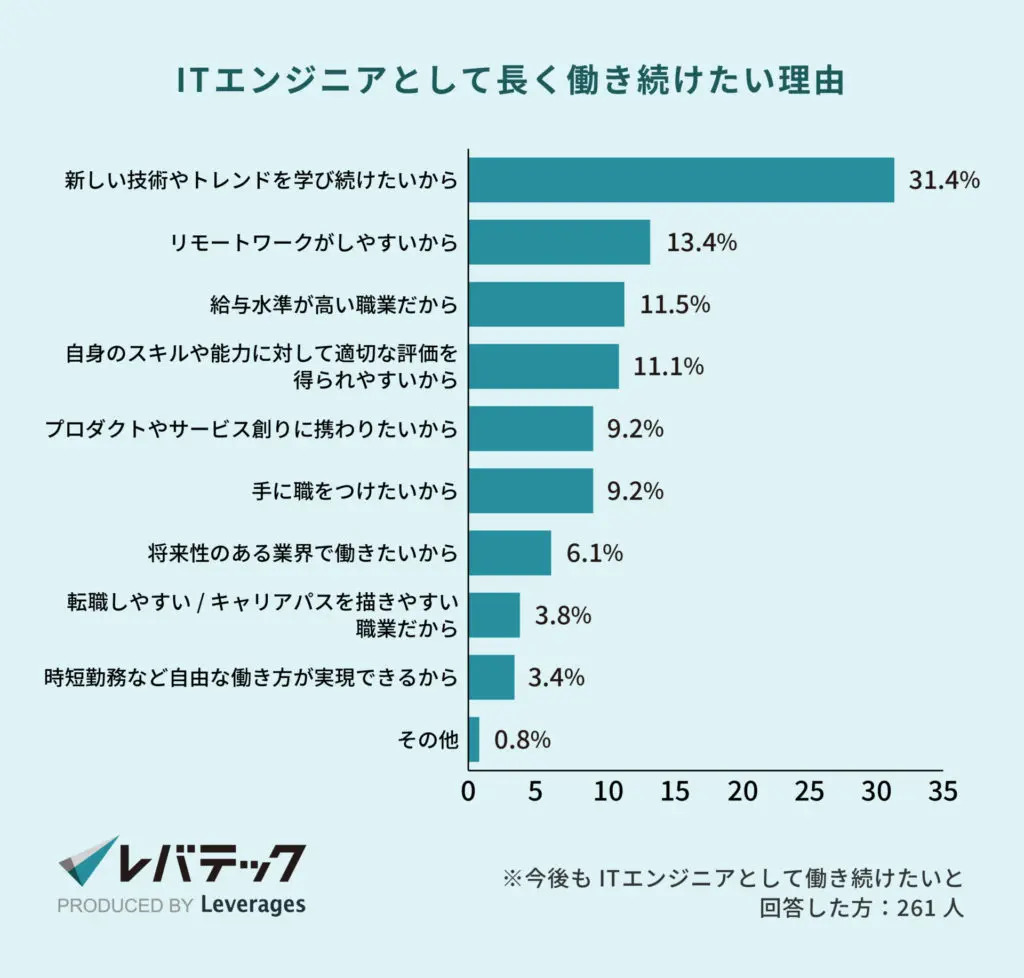

レバテックの調査によると、ITエンジニアとして長く働き続けたい理由として、「新しい技術やトレンドを学び続けたいから(31.4%)」を挙げる人が多いことが分かっています。

このことから、新たな技術を習得できる機会をつくれば、エンジニアの入社意欲や定着率を高められると考えられます。

4.求人内容を充実させる

自社独自の魅力を分析し、求人の内容を充実させましょう。「自社は特に目新しい取り組みがないから、エンジニアに訴求できるポイントはなさそう」と感じるかもしれませんが、新しい取り組みだけが訴求ポイントではありません。

たとえば、自社開発に興味があるエンジニアにとっては、自社開発というだけで大きな魅力になる場合があります。社内エンジニアに自社で働くメリットをヒアリングすることで、魅力的な求人を作成できるでしょう。

求人作成時は、次のポイントをチェックしましょう。

- 正しい文章になっているか

- 社内のイメージが伝わる写真が入っているか

- 競合他社と差別化した内容になっているか

日本語の文法がおかしかったり、写真が少なかったりすると、求人の信頼性や魅力が減ってしまいます。基本的なことですが、求職者にとって見やすい求人になるよう見直しましょう。

また、「他社と比較した自社の魅力・強み」は必ず入れたい要素です。他社との差別化が不十分だと選考段階での辞退もあり得るので、必ず自社独自の魅力を盛り込みましょう。

5.ピッチ資料を作成する

自社をより深く知ってもらうには、ピッチ資料を作成するのもおすすめです。ピッチ資料とは、求職者に対して自社の魅力を伝えるために作成するプレゼンテーション資料のことです。一般的な会社案内ではなく、エンジニアに特化した資料を作成することで入社意欲を高めたり、ミスマッチの防止につながったりする効果が期待できます。

以下は、エンジニア向けのピッチ資料に盛り込む内容の一例です。

- 開発において大切にしている価値観

- エンジニアメンバーのバックグラウンド

- エンジニアメンバーへのインタビュー

- 開発環境や使用言語

- エンジニア向けの教育制度

- エンジニアの1日のスケジュール

資料には社内の様子が分かる写真を掲載し、入社後の様子が想像できるようにしましょう。

6.自社エンジニアと連携する

エンジニア採用は必ず現場のエンジニアの協力を得ましょう。必要なスキルや現場の雰囲気、一緒に働きたい人材像などは、現場のエンジニアのほうが詳しく知っています。

可能であれば自社エンジニアにメインとなって面接を進めてもらい、質問内容やテスト内容も一緒に考えてもらいましょう。応募者としても、面接で現場のエンジニアと直接話せれば入社後のイメージを掴みやすく、技術面の細かいすり合わせも行えるので、マッチング精度が上がります。

エンジニアが自社に入社した理由をヒアリングする

エンジニアに自社に入社を決めた理由をヒアリングすると、人事側では気づかなかった会社の魅力が見えてきます。ほかにも、次の点を聞き取り自社の魅力や課題を把握しましょう。

- 応募した理由

- 内定承諾した理由

- ほかに受けていた企業

- 入社後に感じた自社の魅力

- 入社後に感じた自社の課題

CTOにも協力してもらう

CTOにも面接を含む採用活動に協力してもらいましょう。入社したエンジニアはCTOの下で働くことになるため、CTOとの相性の見極めは重要です。スキル面はもちろん、「一緒に結果を出せそうなメンバーか?」という目線で、現場チームの中でやっていけそうか判断してもらいます。

7.人事担当者がエンジニア領域の基礎知識を持つ

エンジニアの能力を総合的に評価するには、人事担当者にもエンジニア領域の知見が必要です。以下で最低限知っておきたい職種とプログラミング言語を紹介します。

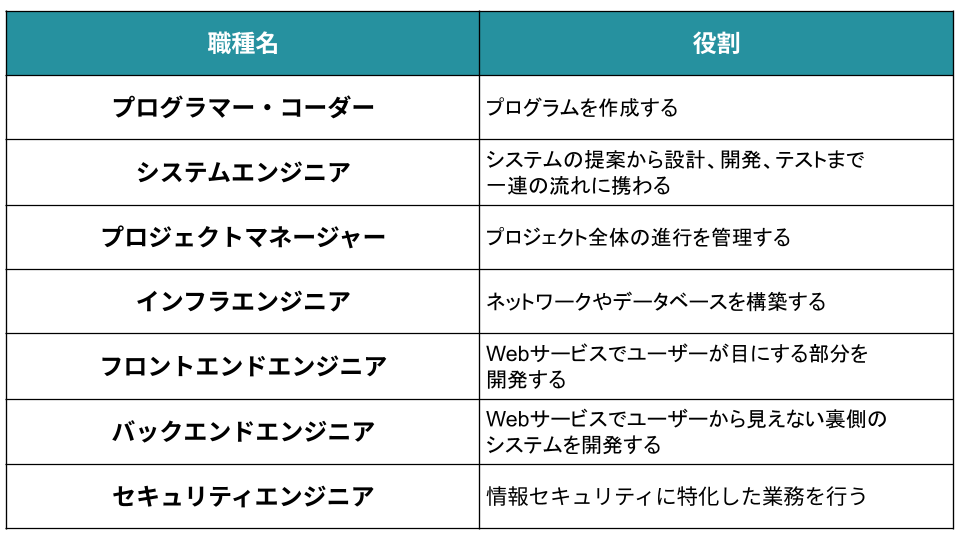

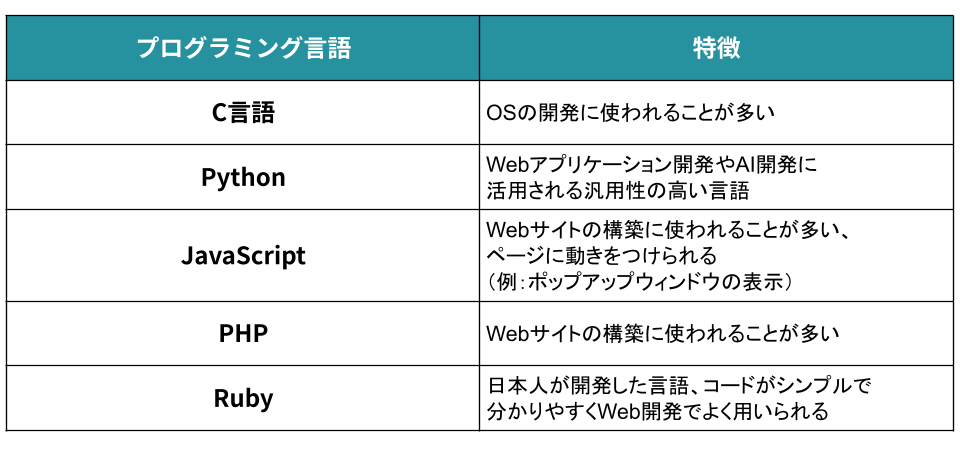

【エンジニアの職種】

【プログラミング言語】

経営層にも技術知識を身につけてもらう

エンジニアが働きやすい環境をつくるには、経営層に開発プロセスやエンジニアの実情を理解してもらう必要があります。経営層が技術的な制約や適切な納期について理解することで、開発チームに負担がかかる体制を改善でき、魅力的な職場づくりにつながるでしょう。

8.採用要件を広げる

中途エンジニアの採用が難しい場合は、採用要件を広げることも検討しましょう。

具体的には、以下の例が挙げられます。

- 第二新卒の採用

- 未経験者の採用

- 外国人エンジニアの採用

- 育児や介護などで短時間勤務を希望するエンジニアの採用

レバテックが行った調査によると、採用担当者の約4割が昨年度と比較して第二新卒(※)のIT人材採用人数が増加したと回答しています。第二新卒のIT人材を採用して良かったことの回答としては、「教育コストを抑えることができた(41.3%)」が最も多い結果でした。

また、第二新卒の採用において、エンジニア未経験者を採用している企業が7割を超えることも明らかになっています。未経験者を採用している理由としては、「ポテンシャルに期待しているため(53.2%)」が最も多い割合を占めました。

※本調査では新卒で入社してから3年以内に退職し、転職を希望する社会人を指す

参考:第二新卒のIT人材採用が拡大、採用後の早期離職を防ぐための取り組みも|レバテック

以下では、エンジニアの採用要件を広げる際の注意点を紹介します。

書類選考時の注意点

候補者を書類だけで判断すると、優秀な人材を見逃すおそれがあります。エンジニアの中には、書類からは読み取れない資質や能力を持つ人材もいるからです。特に、書類選考の通過率が低くそもそも面接できる人材が少ない場合は、「できるだけ会ってみる」という方針をとりましょう。書類選考のハードルを下げてできるだけ多くの候補者と会うことで、自社に合う人材とめぐり合える可能性が高まります。

未経験者や外国人を採用する際の注意点

未経験者を採用する場合は、教育制度を整える必要があります。外国人エンジニアには、住居や言葉のサポートを行いましょう。教育コストや支援体制を構築するコストはかかりますが、今後の応募を増やすためにも、社内環境の整備に取り組む価値はあるでしょう。

9.適切な採用手法を使う

応募が集まらない場合は、適切な採用チャネルを使えていない可能性があります。

採用がうまくいかない場合は採用チャネルを見直したり、複数のチャネルを活用したりしましょう。

たとえば、SNSで自社の情報を発信すると同時に、求人メディアで人材を募集するといった方法です。採用チャネルを増やすことで応募者が増え、母集団形成がうまくいく可能性があります。

10.候補者に合わせた動機づけを行う

面接では、候補者が転職で実現したいことをヒアリングし、一人ひとりに合わせた動機づけを行いましょう。画一的な動機づけは効果が薄いため、候補者それぞれの志向性を理解したうえで、メリットとなる部分を伝えるのがポイントです。先輩エンジニアの例も示しながら魅力を伝えると、より説得力が高まるでしょう。

11.選考スピードを速める

候補者に「信頼できない」「不安になる」という感想を抱かせないよう、応募時や選考後の連絡はスピーディーに行いましょう。

一般的な選考期間は約1カ月ほどが目安ですが、スピードが速い企業だと1週間で完結することもあります。書類選考や応募者からの連絡には、1営業日以内に対応しましょう。さらに、面接日程は候補者の都合を優先するのがポイントです。面接を先送りにすると辞退の可能性が高まるので、できる限り企業側が調整します。

12.内定後のフォローを行う

内定後のフォローを手厚くすることで、入社辞退を防止しましょう。新卒の場合は、内定後に長期インターンで職場を体験してもらうのがおすすめです。入社前の不安を解消するため、現場社員との食事会や懇談会を行ったり、面談を行ったりしても良いでしょう。

13.エンジニア採用のプロにサポートしてもらう

採用が難航する場合は、エンジニア採用に知見を持つプロの支援を受けるのがおすすめです。エンジニア採用には専門的なノウハウが必要なので、知見のあるプロに依頼すると効率的に人材を獲得できます。

レバテックは、ITエンジニア専門のエージェントとして人材の紹介を行っています。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など採用ニーズに合わせた人材を提案できるので、採用に苦戦する際はぜひご相談ください。

以下の記事では、レバテックのサービスを使ってエンジニア採用を成功させた企業の事例を紹介しています。レバテックを利用した場合の効果を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

「SES」のイメージから採用に苦戦。レバテックダイレクトを通じて直接自社の魅力を伝え、導入から1ヶ月で採用に成功

エンジニア採用の手法4選

エンジニア採用を成功させるには、自社に合う手法の選択も重要です。代表的な採用手法と応募がこない場合の対処法を紹介するので確認していきましょう。

1.人材紹介

人材紹介会社から人材の紹介を受ける手法です。人材の選定は人材紹介会社が行うので、採用業務の負担を減らせます。多くの人材紹介は「成功報酬型」の料金体系をとっており、採用決定まで費用がかからないのもメリットです。また、完全非公開で求人を行えるので、他社に知られず採用活動を進められます。

ほかの採用手法に比べると採用時のコストは割高ですが、工数を抑えて効率よく採用を行いたい企業におすすめです。

【採用できない場合の対処法】

人材紹介会社の担当者に自社の魅力を伝えましょう。担当者から候補者に自社の詳しい情報を伝えてもらうことで、候補者の志望度を上げられる可能性があります。面接を行った後は、担当者にフィードバックを行い採用要件の認識をあわせることで、次の紹介からのマッチングの精度を上げられます。

人材紹介の詳しいサービス内容や活用のポイントを知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

【企業向け】人材紹介の利用の流れを解説!注意点や成功のポイントも紹介

2.求人広告

求人媒体に求人を掲載し応募を待つ採用手法です。エンジニアに強い媒体を使うことでより多くの応募を期待できます。利用者が多いサイトを利用すれば求人の露出が増え、母集団を形成しやすいのがメリットです。

掲載時に料金を支払う「掲載課金型」のプランを利用すれば、何人採用してもかかるコストは変わりません。そのため、人材を大量採用したい場合に向いています。

【採用できない場合の対処法】

求人広告の閲覧数や応募数などの数値を分析し、閲覧数が少ない場合はタイトルを変えるといった対応を行いましょう。

求人広告の場合、知名度が高くない企業には応募が集まりにくい傾向があります。自社の知名度やブランド力によっては、ほかの手法を併用するのも良いでしょう。

以下の記事では、求人広告で成果を出す詳しい方法をまとめています。

求人広告の掲載費用はいくら?料金形態別の相場とコストを無駄にしないコツ

3.ダイレクトリクルーティング

自社にマッチする人材を探し出し、直接メールを送ってアプローチする手法です。求人への応募を待つ受け身の採用手法と違い、企業側から積極的に候補者に接触するのが特徴といえます。

企業から働きかけるダイレクトリクルーティングは、企業の知名度に左右されず採用を成功させやすいのがメリットです。また、すぐには転職を検討していない「転職潜在層」とも接点を持てます。

【採用できない場合の対処法】

スカウトメールの書き方を工夫しましょう。相手の興味を惹くには、テンプレートをそのまま使うのではなく、候補者のプロフィールに合わせた特別感のある文面を作成する必要があります。開封率が低い場合は、読んでみたいと思わせるタイトルをつけることも大切です。

ダイレクトリクルーティングで効果を出す詳しい方法については、以下の記事を参考にしてください。

ダイレクトリクルーティングの効果は?結果を出すためのコツを解説

また、エンジニアを採用する際はレバテックダイレクトのようにIT人材に特化したスカウトサービスを使うのがおすすめです。

⇒IT人材特化型のスカウト求人メディア「レバテックダイレクト」の詳細を知りたい

4.リファラル採用

リファラル採用は、自社の社員に知り合いを紹介してもらう採用手法です。自社をよく知る社員の紹介なので、社風に合った人材と出会えるのがメリットといえます。紹介者にはインセンティブを支給するのが一般的ですが、外部サービスを利用するのと比べてコストを抑えられるでしょう。

ただし、候補者が社員の知り合いであるため、不採用時のフォローが必要な点には注意が必要です。

【採用できない場合の対処法】

リファラル採用で人材を集めるには、リファラル採用を行っていることを社内に対して継続的に周知する必要があります。社員には、募集しているポジションやインセンティブの内容・条件、具体的な紹介の手順を伝えましょう。紹介の質を高めるには、欲しい人材のスキルや経験年数に加えて、人柄や価値観を伝えることも大切です。

リファラル採用を成功させる方法については、以下の記事も参考にしてください。

リファラル採用とは?導入するメリットや成功させるためのポイントを紹介

エンジニア採用に関するよくある質問

「エンジニアが採用できない」と悩む企業に向けて、その原因を解説します。採用を成功させるコツも紹介するので、エンジニア採用に苦戦する際はぜひご覧ください。

Q.なぜIT人材は不足している?

IT需要が高まりと少子高齢化を背景に、エンジニアの数が需要に追いついていないからです。また、フリーランスになる人や副業で希望のキャリアを叶える人が増え、転職市場にIT人材が現れにくくなっています。

Q.エンジニアを採用できないのはなぜ?

人事担当者がIT知識を持たないために、エンジニアを適切に評価できず採用が停滞する場合があります。エンジニアが望む待遇を用意できず、他社に人材が流れるパターンも多いです。また、採用チャネルの選択が不適切で応募者が集まらない場合もあります。

Q.エンジニア採用を成功させるのは難しい?

IT人材不足を背景にエンジニア採用の難易度は上がっています。その中で採用を成功させるには、適切な採用チャネルを選び、自社の魅力を伝えられるかが成功の鍵となります。応募者が少ない場合は、複数の採用チャネルを使って母集団を形成しましょう。社内のエンジニアに採用への協力を依頼し、エンジニア目線で会社の魅力を再確認することも必要です。

Q.フリーランスエンジニアを活用するメリットは?

フリーランスは福利厚生費や社会保険料がかからず、正社員より低コストで活用できます。必要な期間だけ契約を結べるので、一時的に人材が欲しい場合も役立ちます。また、フリーランスエンジニアは一度企業で経験を積んだ実績豊富な人材が多いため、即戦力として活躍してくれるのもメリットといえるでしょう。