採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

【企業向け】デザイナーを派遣で確保するには?料金相場や派遣会社の選び方

無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

「デザイナーを派遣で確保したいが、料金や派遣会社の選び方が分からない」という担当者はいませんか?

この記事では、厚生労働省の資料をもとに派遣デザイナーのコストの目安を紹介します。「登録型派遣」「常用型派遣」「紹介予定派遣」という3つの形態も説明するので、自社に合った人材を受け入れるためにぜひチェックしましょう。

また、受け入れ時の注意点もまとめました。派遣を最大限に活用したい企業はぜひご覧ください。

「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。

レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。

目次

派遣デザイナーを活用するメリットとデメリット

派遣クリエイターの活用には、メリットとデメリットの両方があります。それぞれ詳しく確認していきましょう。

メリット

まずは、派遣デザイナーのメリットを紹介します。

コスト削減につながる

派遣を活用すれば、必要な時に必要な業務量に応じてリソースを確保できます。そのため、人件費を適正化することが可能です。

また、派遣サービスでは派遣会社が人材の選定を行うため、自社で社員を採用するのと比べて求人を出したり面接を行ったりする手間がかかりません。加えて、社会保険の手続きや給与計算といった労務関連の手続きも派遣会社側で行ってくれるので、労務管理のコストも削減できます。

業務効率化につながる

人手不足の職場では、派遣デザイナーを活用することで社内全体の業務効率化を図れます。派遣デザイナーに専門的な業務を依頼し正社員が本来の業務に集中できるようになれば、ミスや残業時間を減らせるでしょう。

Webサイトのデザインといった専門性の高い作業を派遣デザイナーに任せることで、社員だけでは足りないスキルを補えるのもメリットです。

即戦力を確保できる

専門的なスキルを持つ派遣デザイナーには、即戦力としての活躍が期待できます。「社内のデザイナーが突然退職してしまった」といった事情で急な欠員が出た際も、派遣サービスを使えば正社員採用と比べて短期間で人材を見つけることが可能です。

外部の目線を取り入れられる

すでに社内にデザイナーが在籍している場合も、外部のデザイナーを迎えることで新たな視点を取り入れられます。

たとえば、派遣デザイナーの指摘で習慣的に行っている非効率な業務が明らかになるかもしれません。社内の業務が改善されれば、既存の社員にとっても働きやすい環境が整備され、職場全体の士気が上がることが期待できます。

デメリット

一方、派遣デザイナーには以下のようなデメリットもあります。

社内で育成する必要がある

たとえ専門性が高い人材を迎えたとしても、入社後すぐは社内のルールや基本的な業務の進め方を指導するなど、一定の育成コストが発生します。派遣は正社員と違って一定期間が過ぎれば契約が終了するため、新しい人材を迎える度に教育を行う必要が出てきます。

就業期間に制限がある

派遣社員は就業期間に制限があり、同じ事業所内で受け入れを行える期間は原則として3年までです。せっかく仕事に慣れても一定期間を過ぎれば契約終了となり、新たな人材を探さなくてなりません。

派遣デザイナーを活用する際は、デザイナーの業務内容を日頃から把握し、契約終了のタイミングで引き継ぎが完了しているように注意する必要があります。また、業務を属人化せずマニュアル化しておくと、契約終了時に「派遣社員が担当している仕事が分かる人がいない」という事態が発生するのを防げるでしょう。

※参照元:派遣先の皆さまへ 派遣社員を受け入れるときの主なポイント|厚生労働省

帰属意識が低い

派遣デザイナーは契約期間に限りがあることもあって、正社員と比べて帰属意識が低くなりがちです。帰属意識が低いと仕事に対するモチベーションが低下し生産性が下がってしまいます。

派遣デザイナーを活用する際は、正社員と同様の研修に参加できるようにしたり、社内施設を一般社員と同様に使用できるようにしたり、自社の社員と差をつけない工夫が必要です。

エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?

業界最大級のIT人材特化型データベースなら求めていた人材がきっと見つかる!

⇒「3分でわかるレバテック」のダウンロードはこちらから

関連記事:派遣契約は最長どれくらい?派遣を利用する企業が知るべき3年ルールとは

派遣デザイナー活用にかかるコストはどれくらい?

厚生労働省が公表している「労働者派遣事業の令和4年度事業報告の集計結果」によると、全業種の平均的な派遣料金と、クリエイター(美術家・デザイナー・写真家・映像撮影者)の派遣料金は次の通りです(いずれも8時間換算)。

- 全業種の平均的な派遣料金:24,909円

- クリエイターの派遣料金:21,923円

全業種の平均と比べるとデザイナーを含むクリエイターの派遣料金はやや低いことが分かります。次に正社員と派遣のコストを比較してみましょう。

国税庁の「民間給与実態統計調査結果(令和4年分)」をもとに正社員(男女計)の平均年収523万円を8時間あたりに換算した額は約21,792円でした(年間労働時間を1日8時間×1ヶ月あたり20日×12ヶ月=1,920時間として計算)。

- 正社員にかかるコスト:21,792円

- クリエイターの派遣料金:21,923円

これはあくまでも大まかな計算ですが、この結果からはクリエイターの派遣料金は正社員と比べるとわずかに高い傾向にあることが分かります。ただし、派遣社員は正社員と違って社会保険料や退職金などのコストがかかりません。

一方で、レバテックが独自に調査を行った結果では、正社員クリエイターの8時間あたりの賃金相場は、職種やスキルによる違いはあるものの、およそ15,000円〜26,000円でした。このことから、ひとくちにデザイナーといっても、人材が持つスキルや経験によって必要な費用は異なることが分かります。

派遣を活用するか迷う場合は、平均的な派遣料金を参考にし、自社で正社員を採用した場合に想定されるコストと比較して検討しても良いでしょう。

参考:

労働者派遣事業の事業報告の集計結果について|厚生労働省

民間給与実態統計調査結果|国税庁

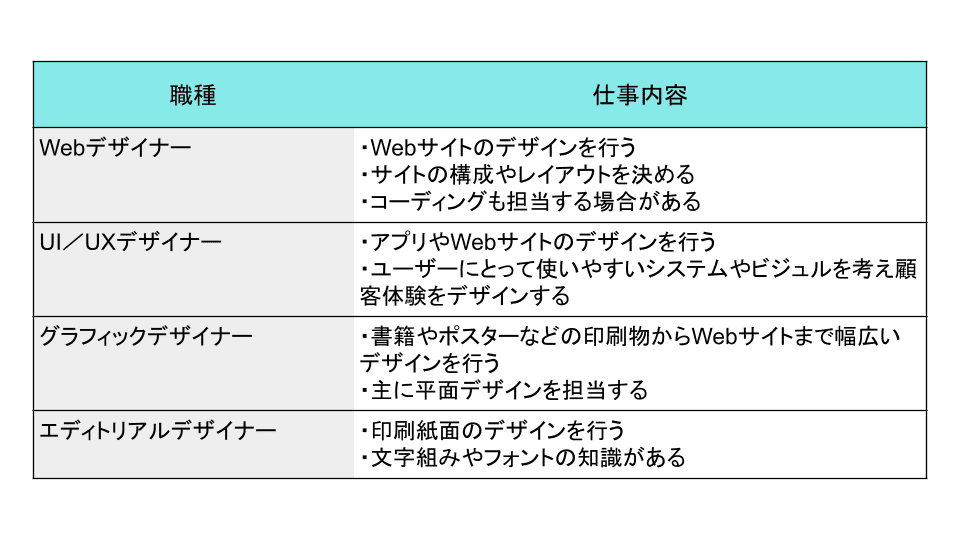

代表的なデザイナーの種類

デザイナーは専門分野によって細かく職種が分かれます。派遣デザイナーを活用する際は、依頼したい業務に対してどの職種を選べば良いのか把握しておきましょう。

派遣会社の選び方

派遣会社によって、対応している職種や登録しているスタッフの数に違いがあります。利用する派遣会社に迷ったら、それぞれの特徴を比較し自社に合った会社を選びましょう。また、派遣には「登録型派遣」「常用型派遣」「紹介予定派遣」という3つの種類があります。こちらも事前にどの形態を利用するか決めておくとスムーズです。

派遣会社選びでチェックしたい項目と、派遣の形態について説明していきます。

チェックすべき項目

派遣会社を選ぶ際は、次の項目に注目しましょう。

- 対応エリアや職種

- 登録人材の数

- 派遣後のフォロー体制

一般的に、大手の派遣会社は全国に対応しており利便性が高いです。一方で、派遣会社の中には一部の地域に強い地域密着型の企業も存在します。どの派遣会社を使うか迷ったら、まずは対応エリアを確認しましょう。

また、派遣会社によって、強みのある職種が違います。幅広い職種に対応する派遣会社もあれば、特定の技能や資格を持った職種に特化した派遣会社もあります。デザイナーを探す際は、デザイナー職に強い派遣会社を使うと良いでしょう。さらに、登録者数が多いほどマッチする人材に出会える確率が上がるので、登録者数も確認することをおすすめします。

ほかには、派遣会社によるフォロー体制もチェックしたいポイントです。派遣を利用すると、管理台帳の作成や契約更新日の管理といった業務が発生します。派遣会社のフォローが手厚ければ、事務手続きをスムーズに行えるでしょう。

派遣の種類も決めておく

派遣会社を選ぶ際は、あらかじめどの派遣形態を利用するか決めましょう。派遣には「登録型派遣」「常用型派遣」「紹介予定派遣」の3つの形態があります。

登録型派遣は最も一般的な派遣の形態で、期間を限定してデザイナーを確保したい場合に向いています。常用型派遣は長期就業が可能なので、ハイスキルなデザイナーを中長期的に確保したい場合に合っているでしょう。紹介予定派遣は、デザイナーのスキルを見極めたうえで直接契約を結びたい際におすすめです。

以下では、派遣形態について説明します。

登録型派遣

登録型派遣とは、派遣で働きたい労働者が派遣会社に登録し、派遣先が決まった段階で派遣会社と雇用契約を結ぶ形態を指します。派遣先での就業が終了すると、派遣会社との雇用契約も終了します。派遣先で就業していない期間は、派遣スタッフと派遣会社の間に雇用関係はなく、給与の支払いもありません。一般的に派遣というと、登録型派遣を指すことが大半です。

登録型派遣には、通称「3年ルール」と呼ばれる取り決めがあり、原則として同じ派遣社員を同一の事業所で3年以上受け入れることができません。また、30日以内の派遣(日雇い派遣)も禁止されています。

常用型派遣

常用型派遣の場合、就業者は派遣会社と雇用契約を結んだあとに企業へ派遣されます。派遣先企業での就業が終わっても派遣会社との雇用契約は続き、また別の企業へと派遣されていきます。

契約の性質上、常用型派遣の仕事は、技術者のように一定のスキルが求められるケースが多いです。登録型派遣のような3年ルールは適用されず、派遣社員は3年を超えて同じ会社の同一部署で働き続けます。

参照元:派遣先の皆様へ|厚生労働省

紹介予定派遣

紹介予定派遣とは、派遣先への直接雇用を前提とする派遣の形態です。紹介予定派遣の場合、派遣期間は最長で6ヶ月と定められており、派遣期間が終了した後に派遣社員本人と派遣先企業の合意のもとで直接雇用が行われます。

※レバテックでは紹介予定派遣サービスは行っておりません

派遣社員を自社で雇用したい場合は以下もご覧ください。

派遣社員の引き抜きに紹介料はかかる?相場や引き抜きの違法性も解説

派遣デザイナーを活用する際のポイント

派遣デザイナーを活用する際は、以下のポイントに注意すると業務がスムーズに進みやすくなります。

業務内容や必要なスキルを明確にする

派遣デザイナーに業務を問題なく進めてもらうには、あらかじめ依頼したい業務内容や必要なスキルを明確にしておくことが重要です。分野や職種によって必要なスキルは異なるので、自社が求めるスキルを洗い出して派遣会社に伝えるようにしましょう。

派遣会社に求める人物像を的確に伝えることで、自社の業務に最適な人材の派遣が受けられる可能性が高まります。

デザイナーが働きやすい環境を用意する

派遣デザイナーにスキルを発揮してもらうには、デザイナーが作業しやすい環境を整えることが大切です。パソコンをメインに使う職種であれば、充分なスペックの端末やソフトを揃えるなど、作業を効率的に行える設備を用意しましょう。

また、デザイナーが作業に集中できるよう在宅勤務を認める方法もあります。厚生労働省は、派遣労働者のテレワークを可としているため、仕事内容によっては在宅で働ける体制を整えると良いでしょう。

※参照:派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A |厚生労働省

受け入れ後はほかの社員と同じように扱う

派遣デザイナーに前向きに業務に取り組んでもらうには、できる範囲で自社の社員と同等に扱うことが大切です。

たとえば、「派遣社員は勉強会に参加させない」「食堂を使わせない」といった扱いをすると、仕事へのモチベーションにも悪影響を及ぼします。派遣デザイナーに最大限のパフォーマンスを発揮してもらうためにも、一般社員との間に不合理な差を設けることはせず、気持ち良く働ける環境づくりを心がけましょう。

また、派遣労働者などの非正規社員に対する待遇は、正社員と同じ業務内容の場合は均等、均衡であることが求められます。同一労働同一賃金に関しては以下の記事で説明していますので、あわせてご覧ください。

同一労働同一賃金施行後の変更点と、派遣以外のIT人材確保手段

派遣サービスを利用する際の流れ

派遣サービスを利用する際の流れを紹介します。

- 1.自社での業務内容や求めるスキルなどの条件を定める

- 2.そのうえで派遣会社を選定し、窓口となる営業担当者に依頼する

- 3.派遣会社から条件に合う人材の紹介を受ける

- 4.派遣会社と契約を結び受け入れ開始

派遣会社に依頼する際は、募集の背景や業務内容、求める人物像を具体的に伝えるのがポイントです。紹介の際は、派遣会社の営業担当と候補となる派遣スタッフが来社し職場見学を行うのが一般的です。

なお、受け入れを開始する前に使用してもらうパソコンの設定や備品などの準備を済ませておきましょう。

ハイスキル人材を活用したいならフリーランスもおすすめ

派遣クリエイターの中にもスキルが高い人材はいますが、より効率よくハイスキルな人材を探したい場合、フリーランスの活用もおすすめです。フリーランスは企業に属さず独立して活動するため、即戦力となるスキルを持っていることが多く、質の高い仕事を期待できます。

フリーランスは派遣社員と同様、「短期間で即戦力を確保できる」「労務管理の手間がかからない」などのメリットがあるので、派遣を検討する場合は合わせて候補に入れてみてはいかがでしょうか。

フリーランスを探す方法

フリーランスを探すのには、エージェントや求人広告を使う方法があります。フリーランスを確保できるサービスとそれぞれの特徴をまとめたので確認しましょう。

エージェント

フリーランス専門の人材エージェントは、企業の希望に合わせてフリーランス人材の紹介を行っているため、手間を省いて自社に合うデザイナーを探せます。クリエイターに特化したエージェントであれば、より効率的に求める人材と出会えるでしょう。関連記事として、以下もご確認ください。

【企業向け】フリーランスエンジニアとの直接契約の注意点とは?

求人広告

求人広告を受け付けているサービスに費用を払い、求人票を掲載する方法もあります。求人サイトはWebを通して多くの人に求人を見てもらえるのがメリットです。ただし、知名度の低い企業では応募者が集まりにくいため、ほかの方法も併用すると良いでしょう。

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングは、専用のサイトやSNSを通してフリーランスに直接メッセージを送る手法です。フリーランス側が興味を持ってくれた場合、選考過程をはぶけるので効率的にデザイナーを確保できます。

ダイレクトリクルーティングについて興味のある方は、以下もご確認ください。

ダイレクトリクルーティングの効果は?メリットやデメリット、採用成功のコツも解説

リファラル

リファラルは、社員に知り合いのフリーランスを紹介してもらう手法です。会社をよく知る社員の紹介であるため、信頼して仕事を任せられるのがメリットです。ほかの採用手法と比べるとコストも比較的安価に抑えられます。

クラウドソーシング

クライドソーシングとは、サイト上の不特定多数の登録者に案件を発注できるサービスです。依頼の仕方には複数の種類がありますが、コンペ形式では募集したデザインから気に入ったものを選び提案者に報酬を支払います。

エンジニア・デザイナーの採用にお困りですか? レバテックフリーランスなら即戦力人材が最短1週間でチームに参画!

⇒レバテックフリーランスの資料を見てみたい

デザイナー派遣に関するよくある質問

デザイナー派遣を利用する際は、あらかじめ料金を把握するとコスト面の不安を減らせます。ここでは、派遣を利用する前に知りたい料金相場や派遣会社の選び方を紹介します。

Q.派遣デザイナーの料金はどれくらい?

A.厚生労働省が公表している「労働者派遣事業の令和4年度事業報告の集計結果」によると、クリエイターの派遣料金は8時間換算で21,923円です。全業種の平均的な派遣料金は24,909円なので、このデータからはデザイナーの派遣料金はほかの職種と比べてやや低いことが分かります。

Q.デザイナーにはどんな種類がある?

A.Webサイトをデザインする「Webデザイナー」や、ユーザーが使いやすいビジュアルを考える「UI/UXデザイナー」、印刷物からWebサイトまで幅広いデザインを手掛ける「グラフィックデザイナー」、印刷紙面のデザインを行う「エディトリアルデザイナー」などが代表的です。

Q.派遣会社の選び方は?

A.対応エリアや登録者数に着目して選ぶと良いでしょう。大手の派遣会社は全国に対応していますが、自社の所在地によっては地域密着型の派遣会社を選ぶ選択肢もあります。登録者数が多いと要件に合った人材に出会える可能性が高まります。