採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

同一労働同一賃金は基本給も対象?不合理な待遇差といわれないための対策

無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

同一労働同一賃金では、基本給について不合理な待遇差を解消すべきと定められています。

この記事では、国のガイドラインにもとづき、同一労働同一賃金のルールを分かりやすく解説します。基本給の待遇差が問題になる例・ならない例を取り上げるとともに、賞与や福利厚生などの扱いも説明します。

さらに、企業が同一労働同一賃金に取り組む手順や、トラブル対策もまとめました。ルールを把握し、社内で適切な運用を行いましょう。

【最新版】IT人材白書2026 を公開!

激化するIT人材の獲得競争を勝ち抜くための「最新データ」がここに。

IT人材白書2026は、貴社の採用戦略をデータで裏付け加速させるためのレポートです。IT人材採用のリアルな課題と、成功への具体的なヒントを数字で示します。

・IT系企業は順調、非IT系企業は苦戦傾向。業態で差が出る採用進捗のリアル

・採用手法は「待ち」から「攻め」へ。スカウト媒体や外部サービスの活用が活発に

・求人票やスカウト文の作成などにおいて生成AIの活用が広がる

・20代の正社員IT人材の約半数が「静かな退職」状態にある

最新のIT人材採用市場について詳しく知りたい方は以下より無料でダウンロードし、採用活動にお役立てください。

「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。

レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。

目次

同一労働同一賃金とは?不合理な待遇差を解消する取組

同一労働同一賃金とは、同一企業・団体に所属する正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を解消するための取り組みです。

同一労働同一賃金は、有期雇用労働者やパートタイム労働者だけではなく、派遣労働者も対象です。パートタイム・有期雇用労働法の改正により、大企業は2020年4月1日から、中小企業は2021年4月1日より同一労働同一賃金が施行されました。現在は、すべての企業が適用対象となっています。

国は、同一労働同一賃金の考え方と具体例を「同一労働同一賃金ガイドライン」で示しています。

エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?

業界最大級のIT人材特化型データベースなら求めていた人材がきっと見つかる!

⇒「3分でわかるレバテック」のダウンロードはこちらから

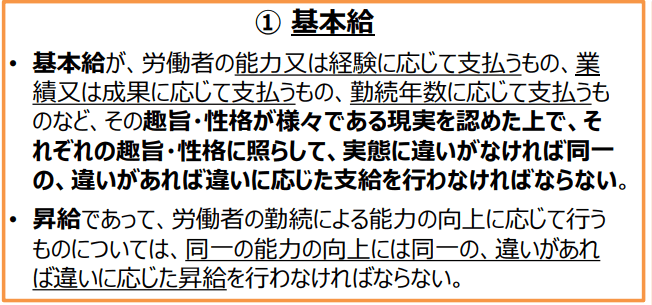

同一労働同一賃金における基本給の3要素

正社員と非正規社員の待遇に関して、公正な評価をするために考慮すべき事項は多くあります。その中で、ここでは「基本給」について詳しく解説していきます。まずは、ガイドラインに示された、基本給の考え方を確認しましょう。

ガイドラインでは、「基本給」を次の3つの要素に分けて説明しています。

- 労働者の能力または経験に応じて支払うもの

- 業績または成果に応じて支払うもの

- 勤続年数に応じて支払うもの

それぞれ詳しく確認していきましょう。

1.労働者の能力または経験に応じて支払うもの

「労働者の経験または能力に応じて支払うもの」は、「職能給」と言い換えると分かりやすいです。ガイドラインによると、「通常の労働者と同一の能力又は経験を有する短時間・有期雇用労働者には、能力又は経験に応じた部分につき、通常の労働者と同一の基本給を支給しなければならない」とされています。

問題とならないパターン

ガイドラインから問題とならない例の一つを引用します。

| 基本給について、労働者の能力又は経験に応じて支給しているA社において、ある能力の向上のための特殊なキャリアコースを設定している。通常の労働者であるXは、このキャリアコースを選択し、その結果としてその能力を習得した。短時間労働者であるYは、その能力を習得していない。A社は、その能力に応じた基本給をXには支給し、Yには支給していない。 |

問題となるパターン

ガイドラインから問題となる例を引用します。

| 基本給について、労働者の能力又は経験に応じて支給しているA社において、通常の労働者であるXが有期雇用労働者であるYに比べて多くの経験を有することを理由として、Xに対し、Yよりも基本給を高く支給しているが、Xのこれまでの経験はXの現在の業務に関連性を持たない。 |

2.業績または成果に応じて支払うもの

「業績または成果に応じて支払うもの」はいわゆる「成果給」のことです。ガイドラインによると、「通常の労働者と同一の業績または成果を有する短時間・有期雇用労働者には、業績または成果に応じた部分につき、通常の労働者と同一の基本給を支給しなければならない」とされています。

問題とならないパターン

ガイドラインから問題とならない例の一つを引用します。

| 基本給の一部について、労働者の業績又は成果に応じて支給しているA社において、所定労働時間が通常の労働者の半分の短時間労働者であるXに対し、その販売実績が通常の労働者に設定されている販売目標の半分の数値に達した場合には、通常の労働者が販売目標を達成した場合の半分を支給している。 |

問題となるパターン

ガイドラインから問題となる例を引用します。

| 基本給の一部について、労働者の業績又は成果に応じて支給しているA社において、通常の労働者が販売目標を達成した場合に行っている支給を、短時間労働者であるXについて通常の労働者と同一の販売目標を設定し、それを達成しない場合には行っていない。 |

3.勤続年数に応じて支払うもの

「勤続年数に応じて支払うもの」は「勤続給」のことです。たとえば、勤続年数に応じて基本給が毎年1,000円アップするといった制度がある場合は、短時間・有期雇用労働者にも同様の対応をしなければいけません。

ガイドラインによると、「通常の労働者と同一の勤続年数である短時間・有期雇用労働者には、勤続年数に応じた部分につき、通常の労働者と同一の基本給を支給しなければな

らない」とされています。

有期雇用の労働者の場合、更新ごとに勤続年数をリセットするのではなく、通算した勤続年数に応じて基本給を決める必要が出てきます。

問題とならないパターン

ガイドラインから問題とならない例を引用します。

| 基本給について、労働者の勤続年数に応じて支給しているA社において、期間の定めのある労働契約を更新している有期雇用労働者であるXに対し、当初の労働契約の開始時から通算して勤続年数を評価した上で支給している。 |

問題となるパターン

ガイドラインから問題となる例を引用します。

| 基本給について、労働者の勤続年数に応じて支給しているA社において、期間の定めのある労働契約を更新している有期雇用労働者であるXに対し、当初の労働契約の開始時から通算して勤続年数を評価せず、その時点の労働契約の期間のみにより勤続年数を評価した上で支給している。 |

エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?

業界最大級のIT人材特化型データベースなら求めていた人材がきっと見つかる!

⇒「3分でわかるレバテック」のダウンロードはこちらから

同一労働同一賃金で押さえておくべき基本給以外の要素

正社員と非正規社員の待遇差について公正な判断をするには、基本給のほかに以下のような事項についても考慮しましょう。

賞与(ボーナス)

同一労働同一賃金のガイドラインには、賞与(ボーナス)に関して「通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならない」という記載があります。

正社員と非正規社員の間に同一の貢献があれば同一の支給を、違いがあればそれに応じた支給をする必要があります。

各種手当

ガイドラインには、次の手当に関する要件が個別に示されています。

- 役職手当

- 特殊作業手当

- 特殊勤務手当

- 精皆勤手当

- 時間外労働手当

- 深夜労働、休日労働手当

- 通勤手当

ガイドラインに示されていない住居手当や家族手当(扶養手当)に関しては、各社の労使で個別具体の事業に応じて議論することが望まれるとされています。これらの手当に関しても不合理な待遇差が生じないように配慮しなくてはなりません。

福利厚生

福利厚生についても、正社員と非正規社員に同様の待遇を行うことが義務づけられています。ガイドラインに示されている具体例を挙げてみます。

- 福利厚生施設(給食施設、休憩室および更衣室)

- 社宅

- 有給休暇

- 病気求職

- 教育の機会

エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?

業界最大級のIT人材特化型データベースなら求めていた人材がきっと見つかる!

⇒「3分でわかるレバテック」のダウンロードはこちらから

同一労働同一賃金を導入するうえでの注意点

同一労働同一賃金を導入するにあたっては、待遇差が合理的かそうでないかをしっかり見極める必要があります。待遇差を変更する際は、労使間の合意を得るようにしましょう。

ここでは、同一労働同一賃金に取り組む際の注意点をまとめました。

待遇差がある場合は合理性を確認する

同一労働同一賃金では、「不合理な待遇差」が問題とされます。したがって、職務内容や労働日数に違いがあるなど、合理的な理由にもとづく待遇差は問題となりません。

一方で、職務内容や責任はまったく同じなのに、基本給や福利厚生に違いがあることは認められません。社員の待遇を把握し、待遇差がある場合は合理性があるかを確認しましょう。

不利益な変更はしない

正社員と非正規社員の待遇差を解消するといっても、企業側が一方的に社員の不利益になる変更を行うことはできません。たとえば、以下の例が不利益な変更に該当します。

- 正社員の基本給を非正規社員の水準まで下げる

- 正社員のみに支給していた手当をなくす

このような変更を行う場合は、労使間の合意が必要です。

罰則はなくても企業名が公表されるので注意

同一労働同一賃金を適用せず不合理な待遇差がある場合も、法律上の罰則はありません。しかし、待遇差が改善されないままだと、従業員から訴訟されて企業イメージが下がるリスクがあります。

状況が悪質と判断された場合は、行政指導を受けたり、企業名を公表されたりする可能性もあり、会社としてのダメージは小さくありません。法的な罰則はないとしても、同一労働同一賃金のルールは守るべきでしょう。

同一労働同一賃金を導入する3ステップ

これから同一労働同一賃金を導入する企業に向けて、取り組みの流れを説明します。

1.ガイドラインと社内の状況確認

まずは同一労働同一賃金のガイドラインの内容を確認し、基本的なルールを把握しましょう。厚生労働省の「同一労働同一賃金特集ページ」にも参考になる資料があります。

次に、自社が同一労働同一賃金の内容を守れているか判断するため、次の点をチェックしましょう。

- パートやアルバイト、派遣など正社員以外の従業員はいるか

- 法を守った雇用契約を結んでいるか

- 正社員と非正規社員の間に待遇の違いはないか

同一労働同一賃金を含めて自社の法遵守の状況を確認したい場合は、パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツールも便利です。

2.賃金体系の見直し

改善すべき内容がある場合、就業規則や賃金体系を見直します。厚生労働省の「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」では、業界別に公正な待遇を実現するための手順が説明されています。見直しの際はこちらも活用しましょう。

また、「職務評価を用いた基本給の点検・検討マニュアル」では、賃金制度を設計する際に用いる職務評価について詳しく解説しています。

3.変化の検証

不合理な待遇差を改善した結果、従業員のモチベーションや離職率に変化があったか検証を行いましょう。

同一労働同一賃金のメリット

ここでは、企業の立場から見た同一労働同一賃金のメリット・デメリットを紹介します。

従業員のモチベーションアップ

企業にとって同一労働同一賃金は、「非正規雇用労働者の生産性向上が期待できる」というメリットがあります。同一労働同一賃金のルールの導入により非正規雇用労働者と正規雇用労働者との間の待遇差が解消されると、非正規雇用労働者の労働環境や仕事に対するモチベーション向上につながる可能性があるためです。

たとえば、正規雇用者と同等の働きをする非正規社員は賃金が向上する可能性があります。労働者の仕事や賃金に対する満足度が高まれば、生産性向上につながり企業にとってメリットになるでしょう。

従業員のスキルアップ

同一労働同一賃金ガイドラインでは、教育面においても不合理な待遇差を設けてはならないとされています。

業務に必要なスキルを習得するための教育訓練は、同一の職務内容であれば同じ内容を実施しなければなりません。職務内容に違いがある場合は、違いに応じた内容を実施する必要があります。

すべての従業員に教育機会を与えれば、組織全体でのスキルアップが実現し、企業としての競争力が高まるでしょう。

企業イメージの向上

不合理な待遇格差がない企業は世間からのイメージが良く、採用において人材が集まりやすくなります。

正当な評価が得られ、待遇格差がない職場は従業員にとって働きやすく、離職率を低く抑えられるでしょう。「長く働きたい」と思える職場環境をつくることで、労働力不足を解消できます。

同一労働同一賃金のデリット

同一労働同一賃金にはデメリットもあります。ただ、同一労働同一賃金はどの企業も適用する必要があるため、デメリット自体を避けるというより、デメリットを理解し対策を検討することがポイントです。

制度や給与体系を見直す手間がかかる

同一労働同一賃金を導入する際は、社内の人事制度や給与体系を見直し、制度を再構築する必要があります。状況によっては大幅な改正が必要で、経営者や人事担当者の負担が増大します。

取り組み中に不明点があれば、全国に設置されている働き方改革推進支援センターに相談しましょう。また、非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を行った企業には、キャリアアップ助成金が支給されます。

待遇差の説明に手間がかかる

同一労働同一賃金においては、企業は従業員に対して待遇に関わる説明を行わなればなりません。非正規労働者の雇入れ時のほか、従業員から待遇に関する説明を求められた際はいつでも対応する必要があります。待遇差が正当である場合も、その旨を説明できるよう文書にまとめておくと良いでしょう。

同一労働同一賃金の導入に際しては、正社員・非正規社員の両方から不満の声が上がる可能性があり、双方に納得できる説明を行うことが大切です。非正規社員の待遇差を改善する際は、正社員に対してもその背景を説明しましょう。

待遇に関して万一トラブルに発展した際は、裁判外紛争解決手続(ADR)で解決を図る手段があります。

人件費がかさむ可能性がある

同一労働同一賃金のデメリットは、「従来よりも非正規雇用労働者に関わる人件費の負担増の可能性がある」という点です。同一労働同一賃金の目的は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の給与や待遇などの不合理な待遇差を解消することにあります。

そのため、すでに非正規雇用労働者を採用している企業は、非正規雇用労働者に関わる人件費を見直す必要が出てきます。また、新たに非正規雇用労働者を雇い入れる場合は、同一労働同一賃金のルールに則った人件費の確保が必要です。

社内の人件費がかさむ場合は、フリーランスといった外部人材を柔軟に活用し、コストを調整しましょう。

同一賃金同一労働の退職金は必要あるのでしょうか。下記の記事で紹介しているのであわせてご覧ください。

同一労働同一賃金で退職金は必要?

エンジニアの採用にお困りですか? レバテックフリーランスなら即戦力エンジニアが最短1週間でチームに参画!

⇒レバテックフリーランスの資料を見てみたい

同一労働同一賃金に関するよくある質問

「同一労働同一賃金は知っているけど、具体的に何が対象となるのか分からない」という方がいるでしょう。基本給は対象となるのか、派遣社員にもルールが適用されるのかなど、気になる疑問をまとめました。

Q.同一労働同一賃金とは?

A.同一労働同一賃金とは、正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差の解消を目的につくられた制度です。同一労働同一賃金においては、職務内容が同じであれば、雇用形態に関わらず同額の賃金を支給します。

Q.同一労働同一賃金はいつから施行される?

A.同一労働同一賃金は2020年4月1日に施行されました。厳密には、大企業は2020年4月1日から、中小企業は2021年4月1日からスタートしています。現在は、すべての企業が同一労働同一賃金の適用対象です。

Q.パートや派遣も同一労働同一賃金の対象?

A.パートや派遣労働者、アルバイト、契約社員などが同一労働同一賃金による保護の対象となります。企業は労働者の雇用形態を確認し、不合理な待遇差がある場合は解消しなければいけません。

Q.基本給は同一労働同一賃金の対象?

A.基本給や賞与のほか、時間外労働手当や通勤手当といった各種手当は同一労働同一賃金の対象です。さらに、福利厚生や教育訓練の機会についても不合理な格差をなくすことが求められます。教育に関しては、職務内容が同じ場合は同一の、違う場合は違いに応じた教育訓練が必要です。

Q.同一労働同一賃金に違反するとどうなる?

A.同一労働同一賃金に違反しても法律的な罰則はありません。ただし、行政指導を受けたり、企業名を公表されたりする恐れがあります。従業員に訴訟されるリスクもあるでしょう。