採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

エンジニア採用に苦戦する6つの理由|成功の秘訣や事例を解説

無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

「エンジニアからの応募が集まらない」「内定を出しても辞退されてしまう」

このようにエンジニア採用に悩みを抱える採用担当者様も多いのではないでしょうか。エンジニア採用に苦戦する企業は多く、課題もそれぞれ異なります。

この記事では、エンジニア採用が難攻する理由や企業が抱える課題、成功に導くポイントを解説しています。改善点を明確にしてエンジニア採用を成功させましょう。

「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。

レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。

目次

エンジニア採用に苦戦する6つの外的要因

エンジニアの採用に苦戦する理由は複数あります。ここでは、市場環境など自社での取り組みだけでは対処が難しい外的な要因について、代表的な理由を6つ説明します。

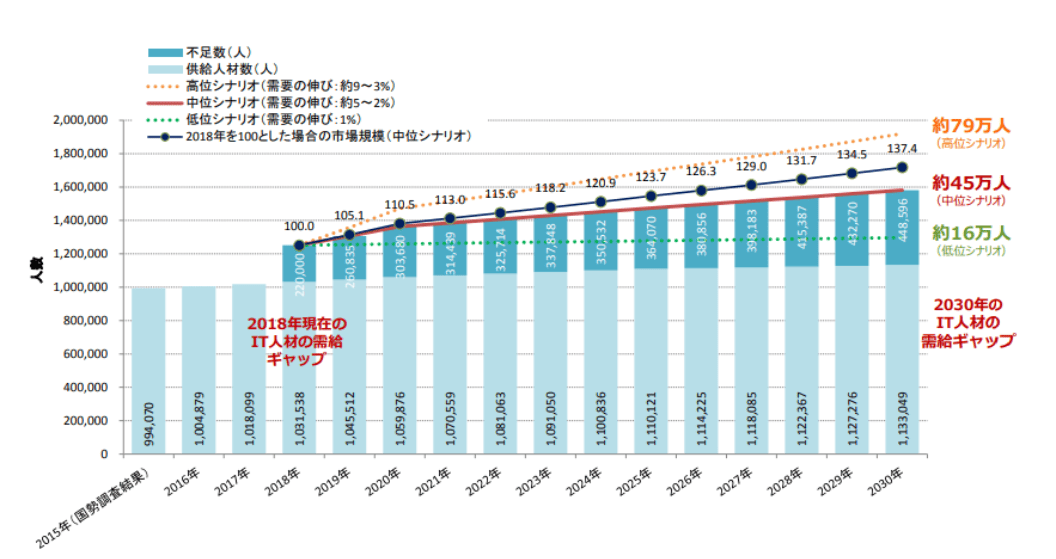

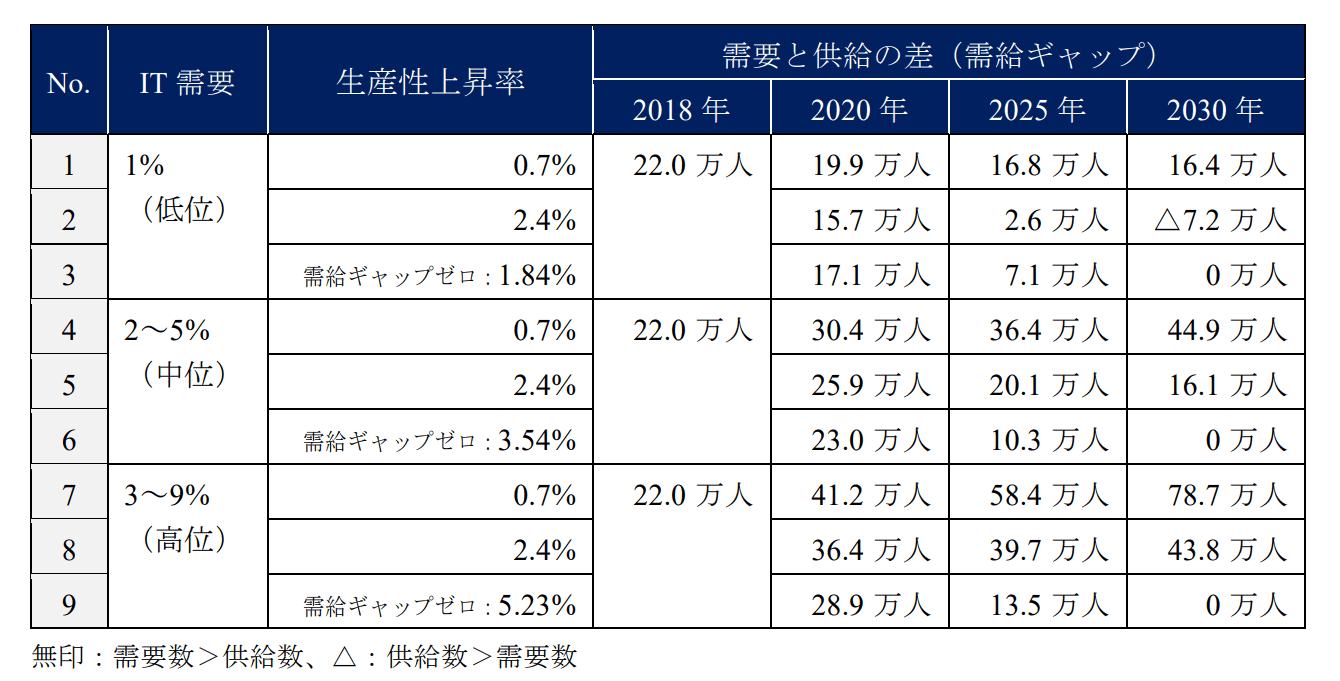

1.エンジニアの人数が少ない

2019年3月に発表された経済産業省の「IT人材需給に関する調査」によると、日本では2018年時点で約22万人のIT人材の不足が発表されています。また、需要と供給の差が最も大きかった場合には、2025時点でのIT人材不足数は約59万人に及ぶとされ、2030年には約79万人も足りないと予測されています。

出典:経済産業省 ーIT人材需給に関する調査ー 調査報告書(2019年3月)

このことから、そもそも日本の労働市場にはエンジニアの数自体が不足しており、今後もIT人材不足は深刻さを増すことが予想されるでしょう。

2.採用競合が多く有効求人倍率が高い

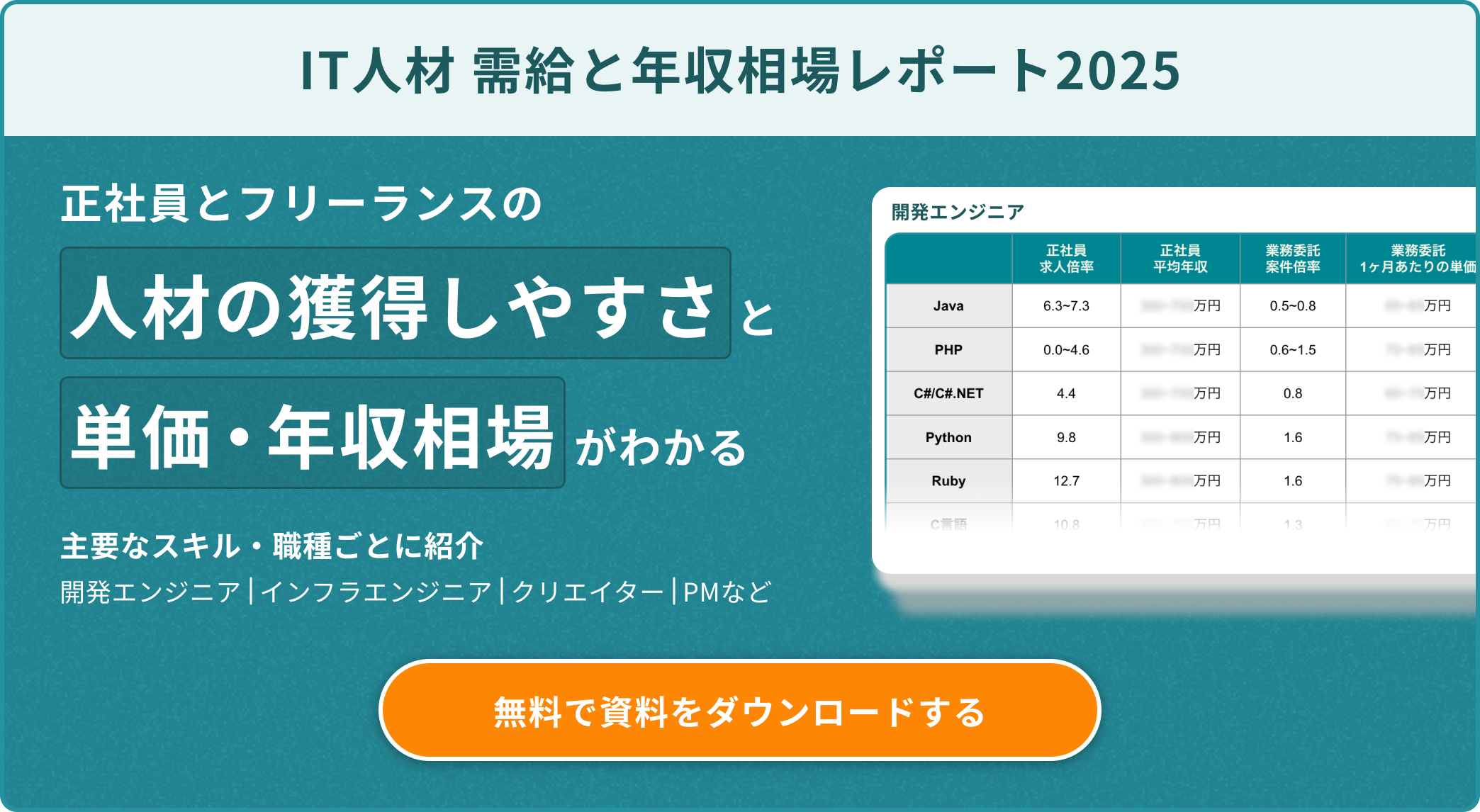

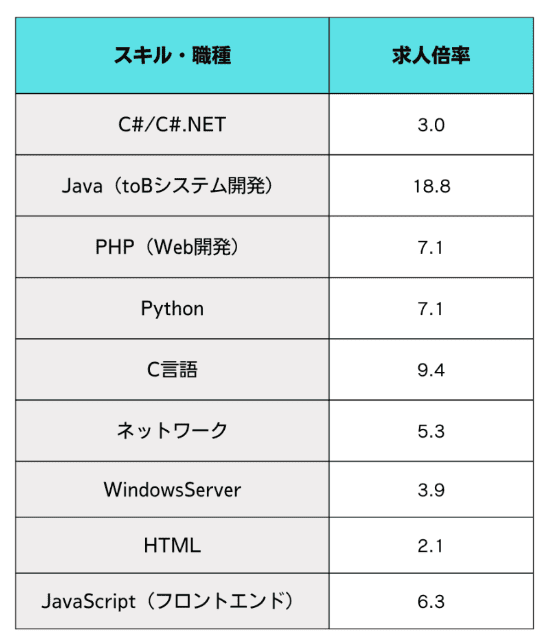

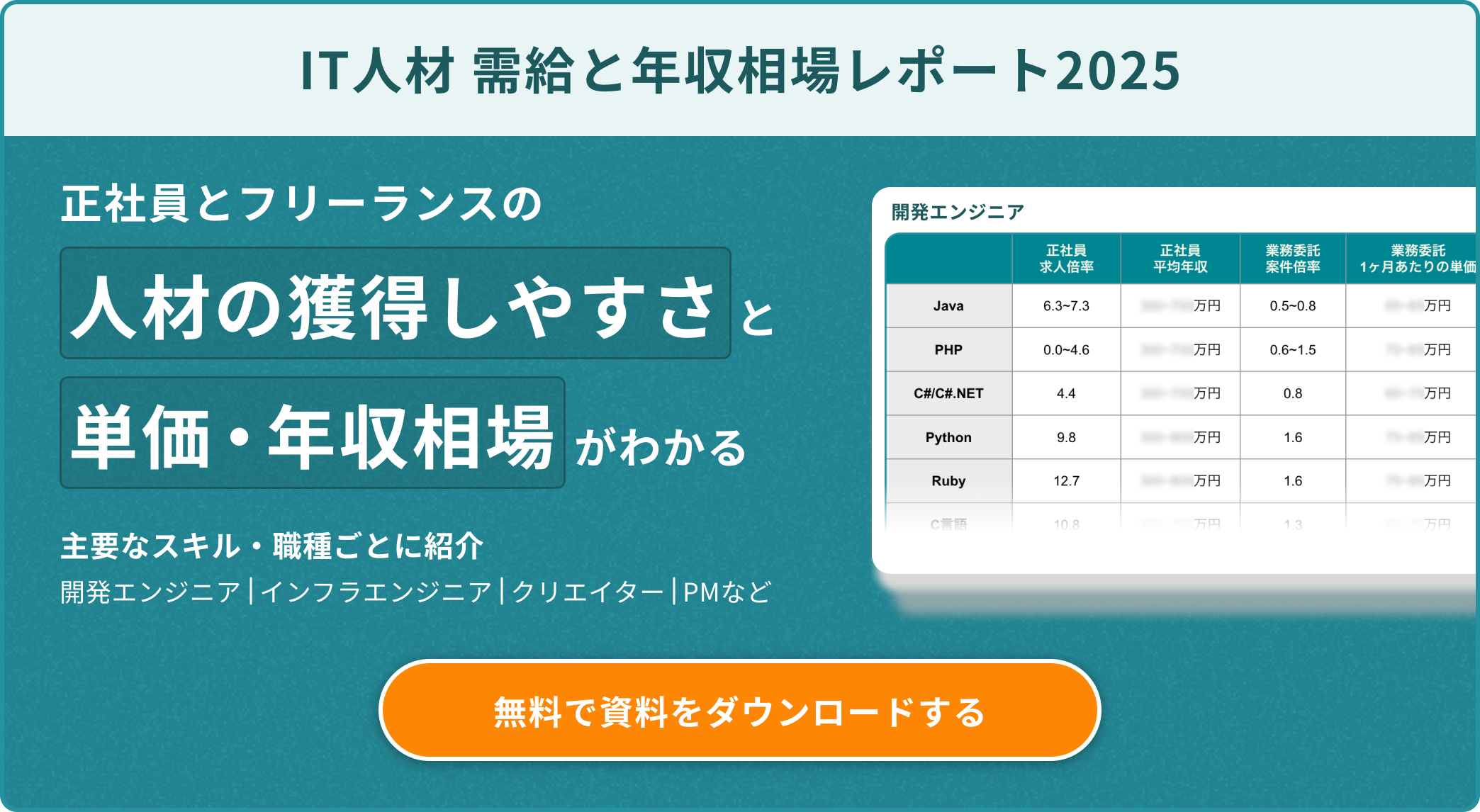

エンジニアの人数が少ない一方で、企業側の求人ニーズは非常に高い状況です。以下は、レバテック調べによるスキル・職種ごとの求人倍率の抜粋です。スキルによって差はありますが、いずれも高い求人倍率になっています。

参考記事:IT人材の転職市場が活発化、転職希望者数は前年同月比173%で過去最高

また、厚生労働省の一般職業紹介状況(令和5年12月分及び令和5年分)では、エンジニアが含まれる「情報処理・通信技術者(常用/除パート)」の有効求人倍率は1.71倍でした。新規求人倍率ともなると4.38倍にも及びます。

このように、エンジニアを1名採用するためには、多くの企業と競争をする必要があります。

3.正社員以外の働き方が増えている

フリーランスや副業など、正社員として会社に就職する以外の働き方が増えていることも、エンジニア採用に苦戦する理由の1つです。

スキルの高い優秀なエンジニアほど多くの企業から声がかかります。フリーランスのほうが収入アップに繋がったりさまざまな経験を積んでスキルアップができたりする状況になりやすいです。

リモートワークの推進や副業の解禁などの影響もあり、優秀なエンジニアには幅広い選択肢があります。

4.中途採用市場にエンジニアが現れにくい

エンジニアの人数が少ないだけではなく、採用市場に現れにくい状況です。エンジニアが採用市場に現れにくい理由は以下が考えられます。

各社がエンジニアの待遇を改善している

エンジニアの市場価値や、エンジニア採用の難しさを理解している企業は、待遇を見直してエンジニアに離職されないように対策しています。そのため、エンジニアは特に現状の待遇に不満を感じず、中途採用市場に現れにくいという側面もあります。

リファラル採用等での転職が増えている

友人や外部のエンジニアコミュニティの知人の紹介で転職するエンジニアも増えています。リファラルでは、転職活動を行う前のエンジニアに企業の紹介が行われ、そのまま転職に至る場合もあります。

このように、転職サイトや転職エージェントへの登録を行う前にエンジニアの転職活動が完結してしまうケースが増えているのも採用が難しい理由の一つです。

5.企業側が出す条件とエンジニアのニーズがマッチしない

経験者や専門性の高いスキルを保有している人材に対しては、能力・経験に応じた給与・待遇を用意するのが一般的です。しかし、未だ年功序列の風潮がある組織体制であったり、評価体制が整っておらずさほど経験者と未経験者の差をつけられずにいたりする企業は多くあります。

「求人は豊富にあるのに希望条件を満たす募集がない」となかなか応募に至らないエンジニアは多い状況です。まずは組織の体制から見直し、より良い条件を出せるようにする必要があるでしょう。

6.採用方法が多様化して母集団が分散している

これまでの採用は紙媒体での求人広告やハローワーク、企業のWebサイト経由が主体でした。しかしITサービスが普及した現在は、転職エージェントによる人材紹介やダイレクトリクルーティング、リファラル採用、SNSによる採用広報などさまざまな手法があります。

昨今、求職者がどの媒体で転職活動をするか不明瞭で、母集団も分散されてしまっている傾向があります。自社のターゲットとする層がどの媒体で転職活動を行っているのか理解しないと、採用活動はうまくいかないでしょう。

関連記事:エンジニアを採用できない理由とは?成功のための8つの方法も解説

最新のIT人材の採用市場動向を知りたい方へ

IT人材白書2025は他社の採用人数や予算の動き、エンジニア未経験者の採用、生成AIの活用状況などIT人材採用に関わる方が知りたい情報を一つにまとめた資料です。

⇒「IT人材白書2025」を無料でダウンロードする

5つの課題別!エンジニア採用に苦戦する企業の内的要因

エンジニアの採用に苦戦するのは、「採用方法を変えるだけで成功しやすくなる」というような企業が持つ内的要因も含まれます。ここでは、企業がエンジニア採用に苦戦する内的な理由を5つの課題に分けて解説していきます。

1.そもそも応募が集まらない場合

求人を公開してから一定期間が経っても応募が集まらない場合もあります。この場合、求人票自体に問題があるケースが多いので、求人内容の修正の検討が必要です。以下では、応募が集まらない理由をさらに詳細に分解しています。

ターゲット要件を明確にできていない

採用ターゲットが明確ではない場合、応募獲得が難しくなります。エンジニアが求人を見た時に、自分にマッチしているのかがわからないためです。たとえば、「必要スキル:◯◯を使ったプログラミング経験」などの情報だけでは、自分が業務を遂行できるか不安が残り、応募に踏み切れません。

必要スキルや経験に加え、業務内容の詳細やそもそもの事業詳細、今後の事業方針、目指せるキャリアビジョンなどを細かく紹介しましょう。求人を見たエンジニアは「自分のやりたいことと、募集要件が合致する」と判断しやすいです。

欲しい人材と採用できる人材を理解できていない

欲しい人材のレベルが高すぎていたり、レベルに見合った報酬や環境が用意されていなかったりするのも、エンジニア採用を難しくしている理由です。日本全体でIT人材不足であり、特に優秀なエンジニアは採用市場では引く手あまたの状況です。エンジニアは、より条件が良い企業に意思決定するのが大半です。

そのため、自社が求めるエンジニアの市場価値を確認し、他社ではどのような待遇で採用を行っているのかを踏まえて条件を整えなければなりません。条件とは、主に業務の内容やキャリアパス、スキルアップの機会、報酬や待遇などです。

また、優秀な人材を求めるのは当然ではありますが、参画してもらうプロジェクトに本当に必要なレベルでターゲット設定しているのかも確認しましょう。数段階レベルを低くしても事業に支障がでないのであれば、必要要件を下げて求人募集をかけてみるのがおすすめです。

エンジニアが魅力的に感じる求人票を作成できていない

エンジニアが魅力に感じる内容や知りたい情報を求人票に記載しましょう。エンジニアが知りたい企業・業務情報としては以下のとおりです。

- 業界内でどんな役に立つシステム開発に携われるのか

- どんな言語やツールを使うのか

- プロジェクトの担当工程

- スキルアップの機会

- リモートワークやフレックスなど柔軟な働き方ができるか

- 報酬、待遇

- 配属先の雰囲気や社員の特徴

ターゲットのエンジニアが何を知りたいのかを理解しましょう。

能動的なアプローチができていない

売り手市場のエンジニア採用では、求人を出しているだけでは応募は集まりにくい状況です。1人のエンジニアに対して多くの企業がアプローチしているため、何もしなければ求人が埋もれる可能性が高くなります。

そのため、スカウトメールの送信で自社からアプローチするダイレクトリクルーティングを使うなど、こちらから動く採用手法で活動するのも大切です。

ダイレクトリクルーティングについては以下の記事でも解説していますので、興味ある方はご覧ください。

ダイレクトリクルーティングの効果は?メリットやデメリット、採用成功のコツも解説

2.エンジニアと面接ができていない場合

エンジニアからの応募はあるものの、面接ができていないために採用が進まないケースもあります。この場合、自社の選考基準が厳しすぎる可能性があります。書類選考で落としている人材が多い場合、優秀なエンジニアまでふるいにかけてしまっているおそれもあるでしょう。以下の状況になっていないか確認しましょう。

書類選考段階で必要なスキルを絞りすぎている

書類選考の合格条件が厳しすぎるケースです。理想を満たす候補者は少ないという前提のもと、最低限必要なスキルがあればまずは面接を実施する姿勢が重要です。必須条件と、あれば尚良しの歓迎条件の整理をしましょう。

応募書類の内容だけで判断してしまっている

転職活動に不慣れなことや、エージェントを利用していないといったエンジニアのなかには、応募書類の完成度が低い方もいます。未経験者であれば書ける内容は少ないですし、経験者は実績豊富でも転職回数が少なければ職務経歴書などの書き方に不慣れな場合もあるでしょう。

ただ、実際に面接を実施すると「考え方や人柄が会社とマッチする」「書類には書いてなかった経験を持っている」など、意外な評価につながることもあります。面接数が少ない場合は、書類選考を通過させて直接会ってから判断するようにしましょう。

3.面接を通過するエンジニアが少ない場合

面接を通過するエンジニアが少ないのは、面接担当者のIT知識不足が理由の可能性があります。面接以降の選考がうまくいかないときは、以下を見直してみましょう。

面接官がエンジニアの経験や技術を判断できていない

技術に詳しくない面接官の場合、技術面での評価は難しいです。必要な経験・スキルを満たしているにも関わらず、他の魅力となる要素がないとして不採用としてしまうことも少なくありません。エンジニアの採用では技術面と人柄、コミュニケーションスキル、学習意欲などさまざまな面を確認する必要があるので、技術に詳しい面接官に同席してもらいしましょう。

絶対評価ではなく相対評価を行っている

相対評価ではなく、必要なスキルがあるかどうかの絶対評価で選考を進めましょう。スキルがある候補者にも関わらず、他の候補者と比較して不合格にしてしまう場合があります。相対的に優秀なエンジニアは他社でも選考が進む可能性が高いため、1名の応募が貴重なエンジニア採用では極力絶対評価で選考を進めるようにしましょう。

4.エンジニアの自社への志望度が高くならない場合

エンジニアの志望度が低い場合、選考フローに原因がある可能性が考えられるでしょう。選考を進めるうちにエンジニアの志望度が低くなる原因としては、以下が想定されます。

面接での動機づけができていない

どの候補者にも画一的な企業の魅力を伝えていることが原因として考えられます。候補者によって転職する理由や叶えたいことなど、求めることはそれぞれ異なります。

たとえば、専門スキルを活かしたい・伸ばしたいという候補者に対して、専門性について触れずに待遇面の良さだけをアピールしても、魅力は半減してしまうでしょう。逆にさまざまな現場に入り複数の技術を習得していきたい方に対して、専門性のみに触れてしまえば重荷に感じてしまいます。そのため、企業は現場で求める人物像をもとにしながらも、候補者ごとに訴求を調整する必要があります。

選考リードタイムが長い

候補者は、選考リードタイムが長い企業よりも短い企業の方が、より自分を評価してくれていると感じる傾向があります。待ち時間が長ければ、「自分は即決されるほどの魅力がない」「ほかの候補者と比べられる程度のスキルしかない」と自信を失いかねません。

ネガティブな印象を与えないように、リードタイム短縮の努力をしましょう。

5.内定辞退が多い場合

最終面接が合格になり候補者からも好印象と聞いていたにも関わらず、あっさり内定を辞退されてしまう場合は以下が原因の可能性があります。

エンジニアの市場価値からズレたオファーをしている

エンジニア採用は売り手市場であり、希少性の高い人材です。エンジニアの市場価値を理解している企業は適正な金額でオファーを行うため、候補者はより良いオファー条件の企業への志望度を高めるでしょう。

選考を通じてエンジニアが自社に良い印象を持っていても、オファーの内容によって意向が相対的に低くなってしまうことはあります。

内定後のフォローができていない

エンジニアは複数の企業を比較して意思決定する可能性が高く、内定を出せば入社を決めるとは限りません。

入社してもらえるように社員との面談や食事会の場を設ける企業も多いため、内定後の対応で差が開かないようにフォローを継続することが重要です。候補者はより多くの情報に触れることで、その企業で働くイメージが具体的になっていく可能性も高くなるでしょう。

エンジニア採用担当者必見!「エンジニア採用要件のNGパターン」とは?

業界歴15年のエージェントが採用成功の秘訣を解説します。

⇒「NG例5選|エンジニア採用に失敗する採用要件」を無料でダウンロードしてみる

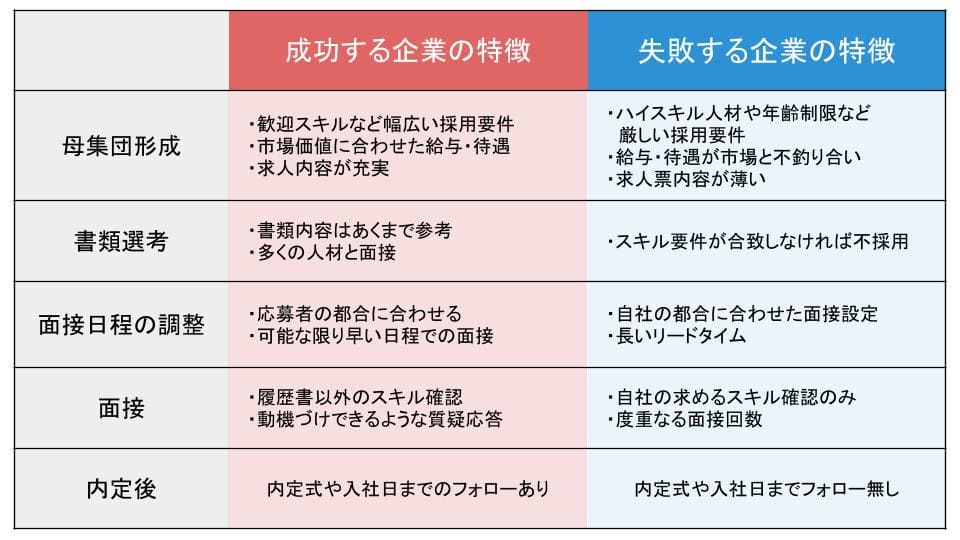

エンジニア採用が成功する企業と失敗する会社の違い

エンジニア採用は日本全体で難しくなっているとはいえ、成功している企業も多くあります。成功する企業と苦戦する企業には、どのような差があるのでしょうか?これまで紹介した内容の要点をおさえる意味でも、明らかな違いについて表にまとめました。

エンジニア採用を成功に導く11個のポイント

難しいエンジニア採用を成功させるためには、以下のポイントをおさえた採用活動を行いましょう。

1.採用目的・必要スキルを明確にする

なぜエンジニアが必要なのか、IT技術で何をしたいのか、採用目的や候補者に必要なスキルを明確にしましょう。採用目的や必要スキルが定まっていないと選考の軸がブレやすく、欲しい人材にピンポイントで響くアプローチができません。

2.エンジニアに選ばれる求人を作成する

エンジニアが企業選びで重要視する傾向がある情報を盛り込みましょう。訴求できる情報がない場合は、社内の体制を整備することも重要です。

- リモートワークやフレックスタイム制を導入しているなど柔軟な働き方ができる

- スキルアップの機会を設けている

- 企業やビジネスモデルの将来性を明確にしている

また、ターゲットのエンジニアの市場価値を把握したうえで雇用条件を設定しましょう。市場価値は、他社の求人票に記載されている年収を確認することで調べられます。

より具体的な内容を盛り込むようにする

求人票に盛り込む内容については、できる限り詳細を伝えることも大切です。

たとえば、同じWebサービスづくりであっても「Webサービス制作経験がある方」より「PHPでのWebサービス制作経験がある方」とすると求職者は自分のスキルを活かせる現場であると判断しやすくなります。

給与も同様で、「社内規定による」では求職者はいくら貰えるか不安に感じ応募しにくいです。「月◯万円~」とすれば最低賃金がわかりますし、「35歳PHPエンジニア◯万円の実績あり」のように記載するとモチベーションも上がります。

3.エンジニアへのアプローチを積極的に行う

ダイレクトリクルーティングでのアプローチやSNSでの情報発信をしましょう。求人票を魅力的に作成できても、他社の求人に埋もれてしまっては採用がうまくいかないため能動的に自社の魅力を伝えていく姿勢が重要です。

ダイレクトリクルーティングでは、転職潜在層に対してアプローチすることも可能です。転職潜在層は、転職意欲はあるものの何らかの理由があり積極的な転職活動には至っていない層を指します。「今よりも良い条件の転職先があれば検討したい」と考えているケースが多いため、訴求内容次第で興味を持ってもらえます。

スカウトサービスの例として、レバテックダイレクトを利用した株式会社セシールのエンジニアの採用が参考になるでしょう。同社はノウハウがなく、エージェントを利用してもミスマッチな紹介ばかりで母集団形成に至らなかったという採用課題がありました。

「やるべきことを前向きに学べるか」を重視している同社では、書類内容が充実していなくても面接で知る姿勢でスカウトを行い母集団を形成。転職潜在層のように、職務経歴書に記載していないだけで、実績を持つ人材は一定数存在することを知っていたためです。

これまでに送信したスカウトメール約400通中20名からの応募があり、3名の採用に至っています。

関連記事:3名のエンジニア採用に成功し、開発組織の内製化を実現したセシールのスカウトメール活用術

4.できるだけ面接を実施して判断する

書類上には記載されていない経験を知ることができたり、話してみると想像以上に考え方や価値観が会社に合致したり、面接で想定外の評価に繋がることもあります。書類上では判断しきれない情報も多いため、できるだけ面接でエンジニアとのマッチ度を確かめましょう。

5.選考のリードタイムを短縮する

書類選考結果は応募から当日もしくは翌日以内の連絡や、面接はできるだけ候補者の希望日にあわせるなど、選考リードタイムの短縮に取り組みましょう。選考リードタイムが長いほど、候補者の内定承諾率が低くなる可能性があります。

リードタイムの間に他社が選考を進めた場合にはその会社への理解が進み、候補者の中で意向が高まっていくことがあります。選考リードタイムの短縮には書類選考官や面接担当者の協力も不可欠なため、選考リードタイムの重要性を理解してもらえるように人事側からの働きかけが重要です。

6.自社のエンジニアを採用活動に巻き込む

専門性が必要なエンジニア採用において、自社エンジニアの協力は必須です。面接での正確なスキルチェックや開発現場について知りたい候補者との社員面談、求人票の内容確認など、自社エンジニアを巻き込むことで採用活動を前進させましょう。

7.スキルアップができることを打ち出す

技術に関する社内勉強会の実施を打ち出したり、社内の使用技術や開発事例などを紹介するテックブログを公開したりすることも有効です。

スキルアップや最新技術の活用に前向きであることは、技術志向の高いエンジニアに対して魅力的に映るでしょう。

8.選考を通じてエンジニアの動機づけを行う

面接では、企業からの質問ばかりではなく、候補者の考えや価値感を引き出したうえで自社で働くメリットを伝えて動機づけを行いましょう。

企業が考える自社の魅力は、候補者にとっても魅力とは限りません。それぞれの候補者にあわせた魅力を伝えていくことが重要です。

「エンジニアが転職時に希望する条件」を把握してエンジニアからの応募数不足を解決するには?

⇒解説資料のダウンロードはこちらから

9.スキルマッチする人材は高額報酬になっても前向きに検討する

さまざまな企業から声がかかる優秀なエンジニアは、自分のやりたいことやスキルを活かせる領域であるかを軸に就職・転職活動を行います。もし似たような企業からオファーがあった場合には、給与・待遇面の良さが決め手となり就職・転職先を決定することがあるでしょう。

優秀な人材を確保するためにはそれなりの報酬が必要となるため、エンジニア採用が上手くいっていなければ金額設定を見直しましょう。

10.採用手法を広げる

これまでは求人広告やハローワークがメインだった採用活動も、近年ではエージェントやスカウトサービス、SNSなどを使った手法が出てきました。求職者が、どの採用手法で求職者登録や就職・転職活動をしているかはわかりません。

これまでに使ったことがない手法で採用活動を行えば、今まで出会わなかった人材と巡り合うチャンスが生まれるでしょう。

11.待遇の見直しを図る

福利厚生や研修制度、各種手当など待遇面の良さも就職・転職先を決める要因となります。働きやすい職場環境づくりをしましょう。

また、エンジニアは業務内容・技術の進歩から将来も継続してスキルアップしていく必要があります。企業側でスキルアップ関係の研修・手当を用意していると魅力を感じやすいです。

関連記事:IT人材の採用を成功させる8つのステップとは?採用難を乗り越える方法

エンジニア採用の面接で質問すべき内容

エンジニアの採用で面接を行う際には、以下の内容を聞いておくと合否を決めるときに役立ちます。

スキルとこれまでの実績

業務を行うにあたり、最低限必要なスキルが身についているかは問うべき内容です。現在募集中の業務に直接関係のないスキルでも、保有スキルをひと通り確認しておけば、別の案件で活躍してもらうといった采配ができます。

また、これらを裏付ける実績も確認しておくと、より信頼性が増すでしょう。

前職での働き方

開発現場の業務の進め方やチーム体制は、企業や部署によって異なります。複数名でチームを組んで進める場合もあれば、ほとんどの業務を一人で担う現場もあるなどさまざまです。チームで担ってきた役割も、現場・案件によって異なるでしょう。

求職者がどのような立場・配置で開発を行ってきたのか、働き方を確認すると採用後のイメージがわきます。

注目している技術や現在行っているスキルアップ

IT業界は発展中であり、新しい技術が続々と生まれています。開発現場でも最新技術やトレンドの技術を取り入れるところも多いです。現在は最新技術やトレンドのツールを取り入れる方針ではなくても、数年後には自社も新技術を導入しなければ競合に勝てなくなる可能性があります。

求職者が興味のある技術やすでに習得に向けて取り組んでいる内容を把握していれば、今後の事業方針に役立つか検討できます。学習意欲の有無の確認や、自社や事業領域に対する興味が本当にあるのかを確かめる術にもなるでしょう。

キャリアプラン

自社が用意できるキャリアプランと求職者が思い描いているビジョンが異なれば、採用はできても数年で転職してしまうおそれがあります。

キャリアプランの実現に必要な環境を提供できそうか、もし用意できない場合は今後環境を整えられないかなど、長期スパンで考えていく必要があるでしょう。

関連記事:エンジニアの採用面接で聞くべき質問14選!優秀な人材を見極める方法は?

おすすめのエンジニア採用手法5選

エンジニア採用を成功させるには、適した手法を活用することが重要です。ここでは、エンジニア採用におすすめの採用手法を紹介します。

1.人材紹介

人材紹介会社のデータベースからマッチする候補者を紹介してもらい、入社が決まれば人材紹介会社に成功報酬を支払います。

担当エージェントが自社の希望する人材を理解したうえでマッチする候補者を紹介するため、質の高い応募を獲得できる可能性があります。

エンジニアの採用にお困りではありませんか?

レバテックなら業界最大級の45万人のデータベースから、貴社に最適な人材をご提案可能です。

⇒サービス概要資料を無料でダウンロードする

2.求人広告

求人サイトに求人広告を掲載することで募集を行うため、人材紹介と比較して大きな母集団を形成できます。広告掲載時に前払いで料金を支払う掲載課金型のサービスでは、広告による成果が出ても出なくても支払う費用は同じです。成果報酬型は、求職者からの応募があった際または採用が決まったときに費用を払います。クリック課金型は、求人がクリックされた数に応じて費用が発生するなど、料金形態が3種類あります。自社で用意できる費用と、マッチするサービス内容であるかを見極めたうえで契約しましょう。

3.ダイレクトリクルーティング

自社にマッチする候補者に、企業が直接アプローチする手法です。求人倍率が非常に高いエンジニア採用では、マッチする候補者に直接自社の魅力を伝えることが効果的です。特に知名度が高くない企業では、魅力があっても求職者の目にはとまりにくいのが実情です。直接的なアプローチで自社を知ってもらえ魅力を伝えられるこの手法は、中小企業にとって有益な手段といえます。

経営陣やエンジニアマネージャーなどからスカウトを送ることができれば、より高い効果も期待できるでしょう。

関連記事:ダイレクトリクルーティングの3つの手法と成功のポイントを解説

4.SNS採用

SNSを通じて採用活動を行うことを指します。発信した内容が、おすすめ欄に表示されたり第三者から情報共有されたりする機会があるため、転職活動をしている人材以外にもアプローチが可能です。SNSを通じた継続的な発信がブランディングに繋がる一方で、炎上などのリスクもあるため、運用には注意が必要です。

5.リファラル採用

社員の友人や知人からの紹介で採用を行う方法です。採用コストがかからず、また会社のことをよく知っている社員からの紹介のため、マッチ度が高いことが特徴です。

社外のエンジニア同士の繋がりもあるため、リファラル採用を積極的に推進することで成果に繋がりやすくなるでしょう。

採用で苦戦が続く場合は別の選択肢も

エンジニア採用の苦戦が続き、採用活動が長期化する場合は他の選択肢も検討しましょう。優秀なエンジニアの採用は非常に難易度が高いため、他の選択肢も同時並行することで採用活動がよりスムーズに進む可能性もあります。

未経験者やプログラミングスクール出身者も検討する

採用条件を見直して、未経験者や外国人エンジニアなども対象とし、入社してから育成していくことも検討しましょう。未経験者でもポテンシャルのある人材であれば、早い段階で独り立ちしてくれる可能性があります。採用活動で何ヶ月も時間を費やすよりも、決まった期間教育を行って育成するほうが、早くプロジェクトへの増員ができる可能性もあるでしょう。

また、外国人エンジニアは勉強熱心な方も多く、高度な技術力を持っている傾向にあります。日本語に不慣れな外国人エンジニアは多いものの、言語に対する学習意欲も高いです。日本語に関する教育制度や現場でのフォロー体制を整えれば、即戦力となってくれるでしょう。

どちらの場合も、エンジニアとしてのポテンシャルがあるかどうかはポートフォリオや保有資格などをチェックするのがおすすめです。

採用条件を緩和する場合でも、ある程度のスキルと日本語力が必要という場合は、プログラミングスクールの卒業生をターゲットにすることも手段の一つです。

プログラミングスクールとは、IT知識やプログラミングに関する講座を受講できるスクールです。エンジニアへのキャリアチェンジを希望して、プログラミングスクールで知識を学ぶ社会人もいます。

基礎的な知識が身についており、簡単なプログラミングができるため育成すれば戦力になる可能性があります。

フリーランスの選択肢も視野にいれる

即戦力のエンジニアを至急確保する必要がある場合は、フリーランスの活用も検討しましょう。フリーランスは高度な専門性と経験を持つ人材が多く、参画までのスピード感も比較的早いことが特徴です。

フリーランス専門のマッチングサービスや求人サイトもあるため、フリーランスの活用を検討する場合は問い合わせをしてみましょう。

関連記事:【事例付き】優秀なフリーランスエンジニアと出会うための基礎知識を解説

フリーランスを活用するIT企業が急増中?

フリーランスの活用を検討している方や、他社の活用状況を知りたい方はこちらから資料をダウンロードしてください。

⇒「IT企業のフリーランス活用実態調査」をダウンロードする

エンジニア確保に成功した事例

ここではレバテック経由でエンジニア確保に成功した事例を紹介します。

スタートアップのエンジニア採用成功事例

スタートアップのエンジニア採用成功事例を紹介します。

株式会社Hogetic Labは2020年4月創業のスタートアップ企業です。顧客をとりまくさまざまなデータを自動収集し、データの利活用を促進するデータコネクタSaaS「Collectro(コレクトロ)」および、データドリブンなビジネスに欠かせない人材を育成するサービス「BizSchola(ビズスカラ)」を提供しています。

当時の採用課題

設立から間もなく知名度も低い状態で、優秀なエンジニアを採用する必要がありました。スタートアップの立ち上げ期は、組織のコアとなるメンバーをいかに集められるかが重要なため、採用基準を下げるわけにはいきませんでした。

採用のために工夫した点

経営陣自らが採用にコミットしたのが工夫した点です。候補者の経歴はすべて目を通し、一次面談も経営陣が担当しました。採用は企業の行く末を左右する重要な経営課題のため、経営陣が採用に対して真摯に向き合いました。

工夫した結果

リーダークラスのフロントエンジニアの採用に成功しています。フロントエンド開発プロセスのボトルネックが解消され、生産性が大幅に向上しました。

>>株式会社Hogetic Labの採用成功事例詳細はこちら

難航する正社員採用をフリーランス活用で改善した事例

エンジニア採用が難航していた企業においてフリーランスを活用することで改善できた事例を紹介します。

株式会社COMPASSは、5教科に対応したAI搭載の学習教材「Qubena(キュビナ)」を、主に小中学校向けに開発、販売しています。

当時の課題

募集をかけてもエンジニアが集まらず、正社員採用の難しさに直面していました。品質、開発の継続性の面でフリーランス活用に不安を持っていました。

フリーランスを活用した理由

リファラル経由で紹介してもらったフリーランスとの対話で、フリーランスへの先入観が解消できたのがきっかけです。フリーランスの中には、興味がある仕事に深く入り込みたいし、相性が良ければ契約を継続するという考えを持っている方が一定数いることがわかり、活用を始めました。

フリーランスを活用した結果

ScalaやTypeScriptなど、高度なスキルと事業理解を併せ持つ希少なエンジニアの確保に成功しています。2022年1月時点で、開発メンバーの約3分の1がレバテックフリーランス人材となりました。

>>株式会社COMPASSのフリーランス活用事例詳細はこちら

フリーランスを活用するIT企業が急増中?

フリーランスの活用を検討している方や、他社の活用状況を知りたい方はこちらから資料をダウンロードしてください。

⇒「IT企業のフリーランス活用実態調査」をダウンロードする

エンジニアの採用に関するよくある質問

エンジニアに関してよくある疑問を解消すれば、採用課題解決の糸口になるでしょう。

Q.エンジニアの採用が難しい理由を教えてください

日本は人口減少が続いて少子高齢化が進み、そもそもの労働生産人口が少なくなっています。これに加え、IT市場の成長によりIT関連のサービスの増加や企業のDXが急速に進み、エンジニアを求める現場が増えました。エンジニアの需要に対して人材が追いついておらず採用が難しくなっています。

Q.優秀なエンジニアを採用するコツを教えてください

現場のエンジニアの意見を参考に、待遇面や働き方、評価制度など職場環境を見直しましょう。優秀な人材は引く手あまたなので、より良い条件を提示すれば採用できる可能性は高くなります。

外国籍の方も積極的に採用できるよう、採用の幅を広げたり言葉の壁をなくせるよう取り組んだりするのも有効です。

Q.エンジニアのスキルの見極め方を教えてください

エンジニアのスキルは、書類に書いてある内容だけでは判断しにくいです。現場で働いているエンジニアにも選考に参加してもらい、判断してもらいましょう。人事向けのエンジニア採用セミナーや勉強会に参加したり、各選考段階でほかの担当者に合格・不合格基準を教えてもらいノウハウを培っていったりするのも有効です。