採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

エンジニアの採用方法10選!人材確保が難しい理由や成功のポイントを解説

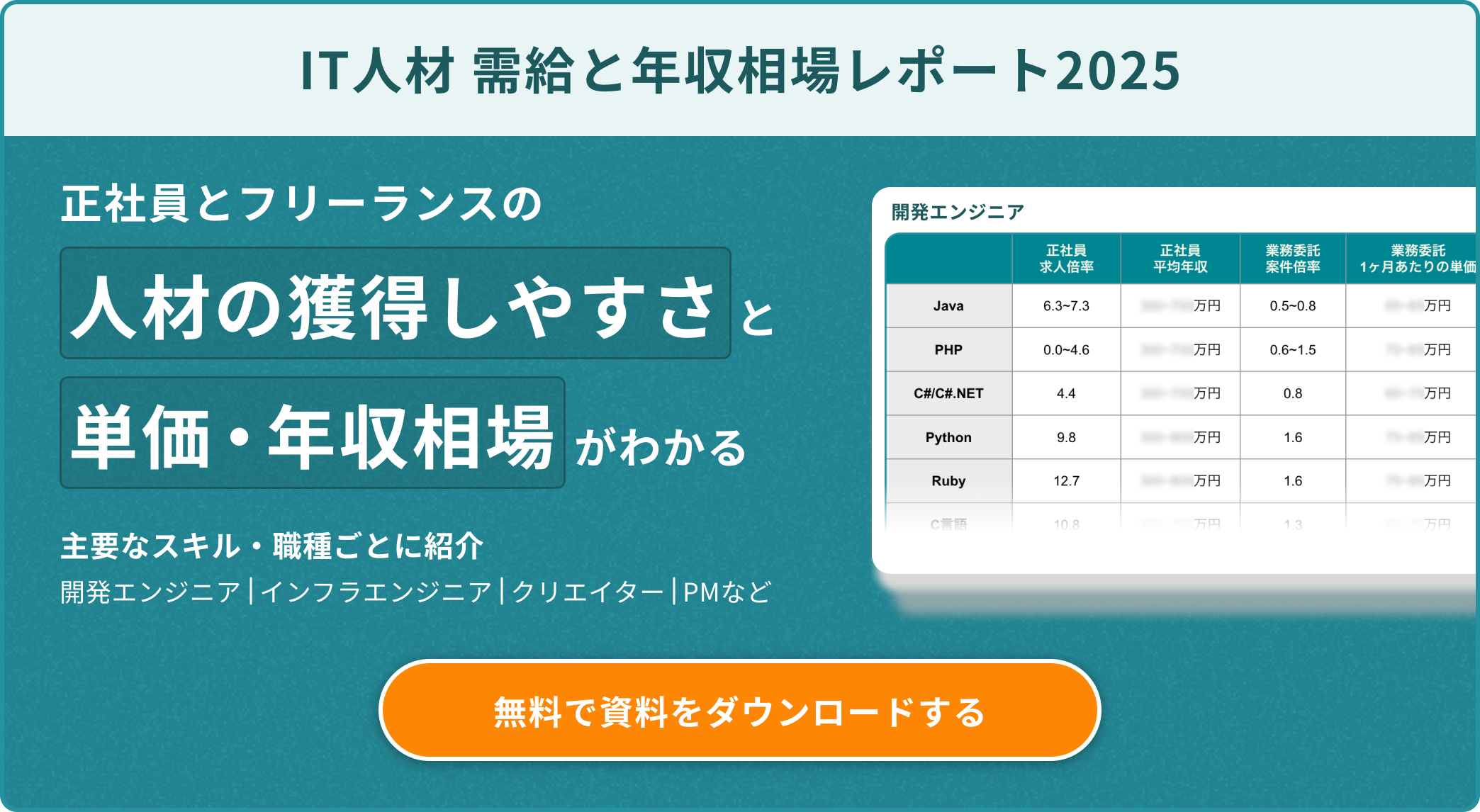

無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

エンジニアの採用方法に悩む方は多いのではないでしょうか。現在、エンジニアは人手不足で、多くの企業が「採用が難しい」と感じています。

人材を確保するには、自社に合った採用方法を見極めたり、転職者に響く求人票を作成したりすることが重要です。この記事では、優秀な人材の採用に必要な準備や、具体的な採用方法を紹介します。効果的な求人票の作り方もまとめたので、転職者に自社の魅力を伝える方法を知り、採用を成功させましょう。

【最新版】IT人材白書2025 を公開!

激化するIT人材の獲得競争を勝ち抜くための「最新データ」がここに。

IT人材白書2025は、貴社の採用戦略をデータで裏付け加速させるためのレポートです。IT人材採用のリアルな課題と、成功への具体的なヒントを数字で示します。

・採用目標、55%の企業が未達という厳しい現実

・採用手法は「待ち」から「攻め」へ。スカウト媒体の活用が急増中

・64%のIT人材が企業選びにおいて「給与」を最も重視している

・生成AI出現により、IT人材に求めるスキルや採用活動に変化が生じている

最新のIT人材採用市場について詳しく知りたい方は以下より無料でダウンロードし、採用活動にお役立てください。

「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。

レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。

エンジニアの採用が難しい7つの理由

エンジニアの採用を成功させるには、まずはエンジニアを取り巻く環境を理解することが重要です。多くの企業が採用に苦戦する背景には、人材不足やスキルの見極めの難しさなどがあります。

ここでは、エンジニアの採用が難しい理由を紹介します。採用方法を検討する前にチェックしましょう。

1.エンジニア人材が不足している

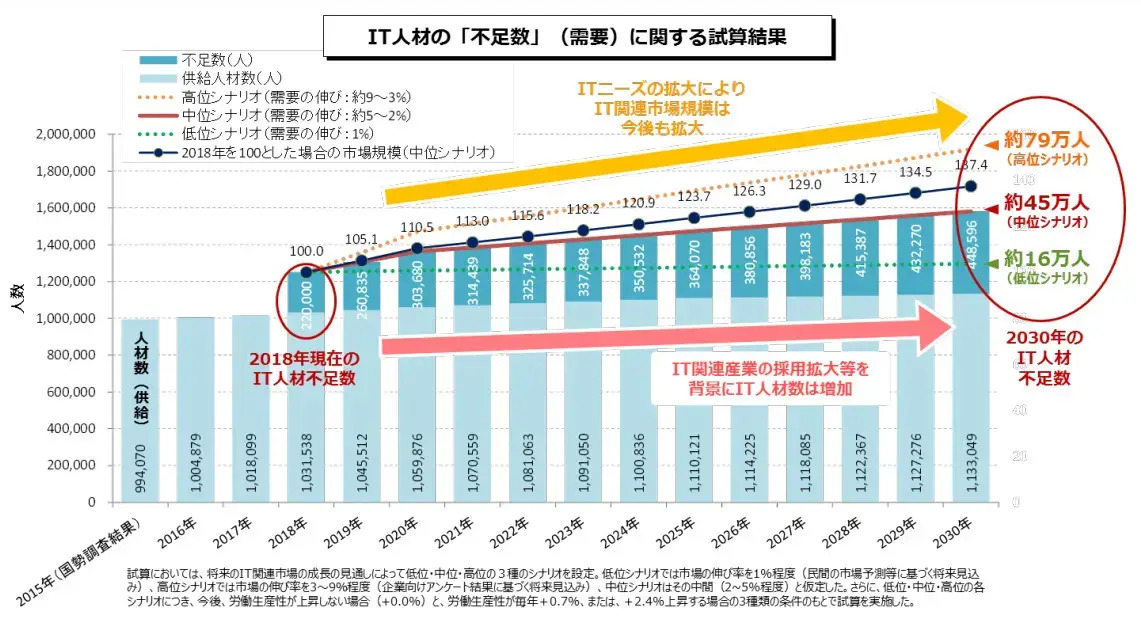

経済産業省の「IT人材需給に関する調査」によれば、2030年には日本のIT人材は最大で約79万人が不足する予想です。2018年時点でもすでに約22万人が不足しており、日本ではエンジニアを含むIT人材不足が深刻な状況だと分かります。

引用:- IT 人材需給に関する調査 -調査報告書|経済産業省

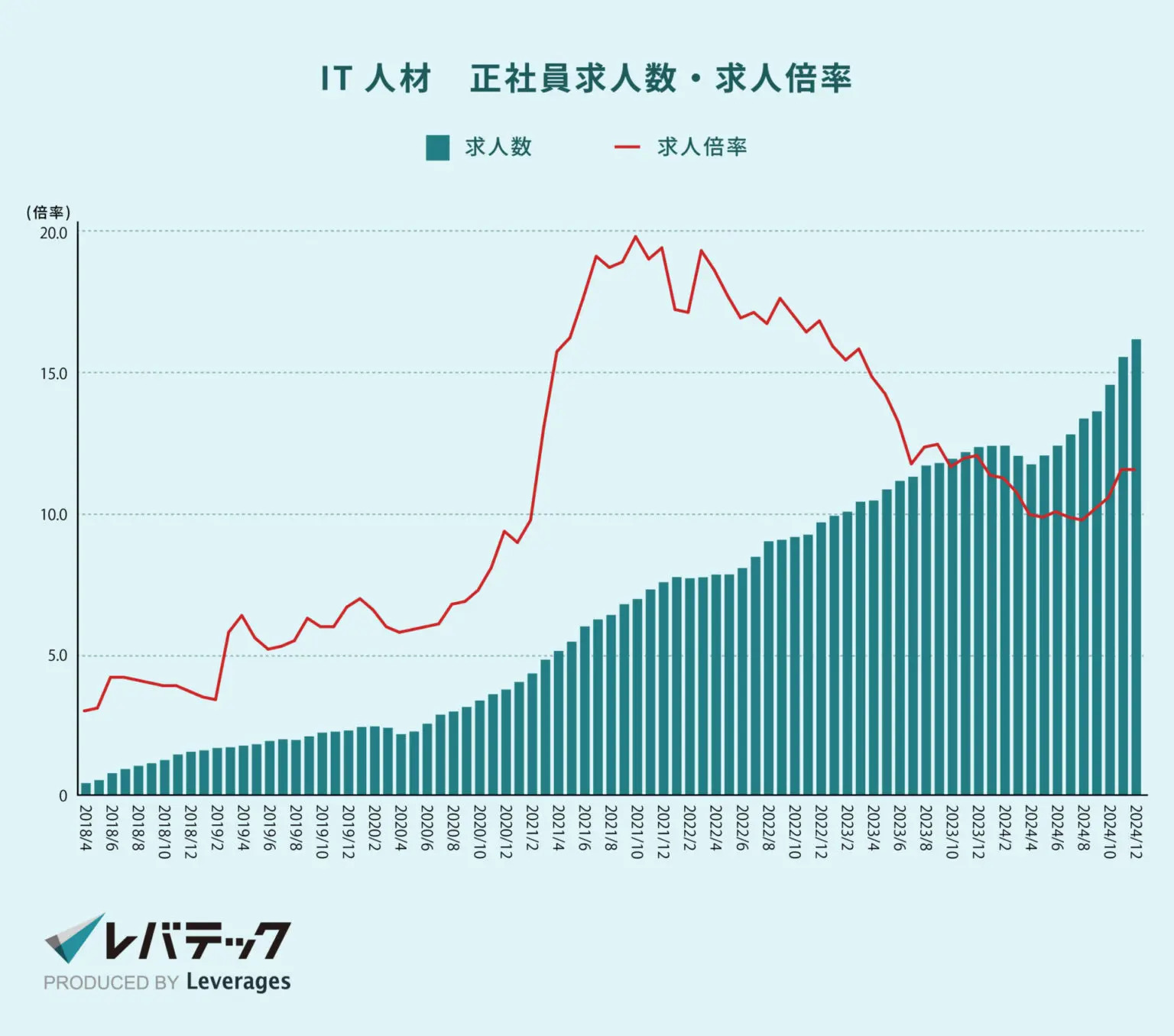

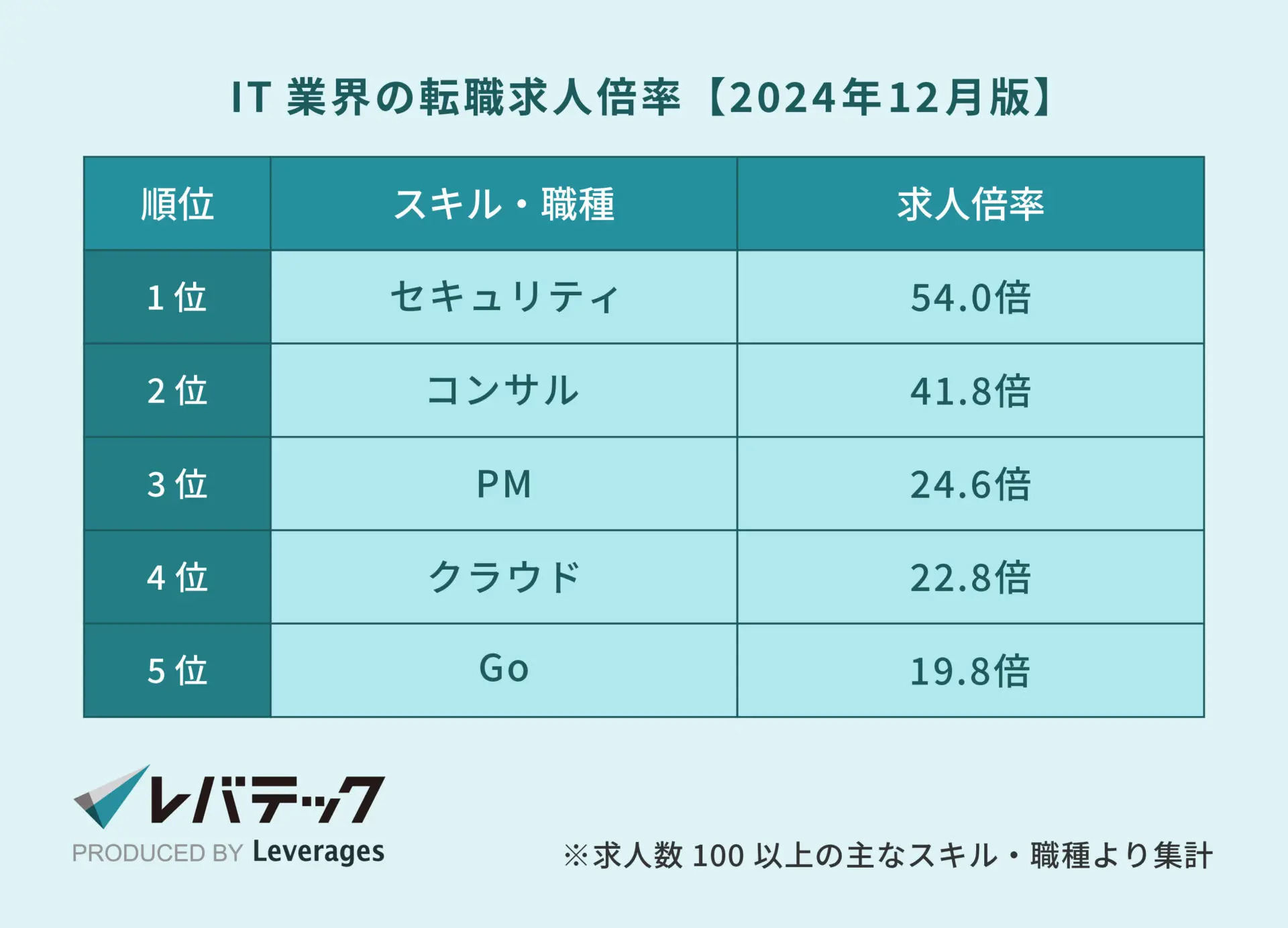

さらに、レバテックの調査でも、IT人材に対する需要は非常に高く、高い水準で求人倍率が推移していることが分かっています。

引用元:「セキュリティ」が転職求人倍率1位に、50倍超えの高需要|レバテック

2024年12月時点でのIT人材の転職求人倍率は11.6倍で、企業にとっては採用が難しい状況といえるでしょう。

参考:「セキュリティ」が転職求人倍率1位に、50倍超えの高需要|レバテック

2.エンジニアの働き方が多様化している

近年は働き方が多様化し、独立して活動するフリーランスエンジニアが増加しています。また、副業を認める会社が増えており、会社に在籍しながら副業で案件を請け負い、収入を増やすエンジニアも増加しました。

このように、転職しなくても高収入を得られる環境ができたことで、転職市場のエンジニア数が減り、採用の難易度が上がったと考えられます。

3.エンジニアが求める条件を満たせない

エンジニアの採用が難しくなる中で、一部の企業はエンジニアの待遇や働く環境を整え、求職者のニーズを満たせるよう取り組んでいます。

しかし、資金が十分ではない中小企業にとって、エンジニアが求める水準を満たすのは簡単ではありません。企業側が提示できる条件とエンジニアが希望する待遇が噛み合わない場合、採用に至るのは難しくなります。

4.エンジニアのスキルを判断するのが難しい

採用担当者がエンジニアの業務内容に詳しくない場合、自社が求めるスキルを持ったエンジニアの見極めが難しくなります。最終的な判断は技術部門の責任者が行うとしても、選考初期で見極めができないと求人に合った人材を採用できません。

また、エンジニアが技術に加えて顧客や社内に対するコミュニケーション能力を必要とする職種でもあることも、スキルの見極めが難しい理由の一つです。

5.採用チャネルが複雑化している

近年は、エージェントサービスやダイレクトリクルーティングなど、さまざまな採用チャネルが登場しています。インターネットが普及した環境下では、従来の主流だった求人メディアによる情報発信だけではなく、SNSを使った採用活動も重要です。

採用チャネルが複雑化する中で、自社に合った方法を選んで使いこなす難しさがエンジニア採用の課題となっています。

6.ハイスキルなエンジニアが転職市場に現れにくい

エンジニアが不足する中、各企業は一度採用した人材の離職を防ぐため、職場環境や待遇の改善に注力しています。特に、優秀なエンジニアであるほど、企業側は手厚い待遇を用意する努力をするでしょう。

そのため、スキルが高い人材が転職市場に現れにくく、採用活動をしても有望な候補者が集まらない事態が起こります。

7.エンジニアが必要とする情報を発信できていない

採用が難航する背景には、転職活動中のエンジニアにとって有用な情報を発信できていないこともあります。使用する技術やツール、技術の選定理由などを求人で伝えきれていない場合、エンジニアは転職先で働くイメージを持てず、応募につながりません。

知名度が高い製品やサービスを扱う企業には自然と注目が集まりますが、そうでない企業は、特に求人やSNS、テックブログを通して積極的に自社の情報を伝える必要があります。

使用する技術や開発環境のほか、エンジニアに寄り添った評価制度やキャリアパスがある場合は、それらの情報も詳しく発信すると良いでしょう。

最新のIT人材の採用市場動向を知りたい方へ

IT人材白書2025は他社の採用人数や予算の動き、エンジニア未経験者の採用、生成AIの活用状況などIT人材採用に関わる方が知りたい情報を一つにまとめた資料です。

⇒「IT人材白書2025」を無料でダウンロードする

難しいエンジニア採用を成功させる方法10選

エンジニア採用を成功させるおすすめの手法とそれぞれのメリット・デメリットを紹介します。採用予算や欲しい人数を踏まえて、適切な採用手法でエンジニアにアプローチしましょう。

【エンジニアの採用方法】

- 1.エージェント

- 2.求人サイト

- 3.自社サイト

- 4.ダイレクトリクルーティング

- 5.転職イベント

- 6.SNS採用

- 7.リファラル採用

- 8.紹介予定派遣

- 9.外国人採用

- 10.大学との連携

1.エージェント

人材紹介エージェントを利用することで、自社が求めるエンジニア像を理解したエージェントからマッチする候補者を紹介してもらえます。エージェントには、総合型と業界特化型などの種類があります。エンジニア採用の場合は、IT業界やエンジニア特化型のエージェント利用を検討しましょう。

【料金の目安】

採用が決まって候補者が入社した際に、採用した人材の想定年収の約35%を成功報酬として支払います。たとえば、年収600万円の人材を採用したとすると、エージェントに支払う費用は180万円ほどです。

#メリット

- 母集団形成や日程調整を代行してもらえるため工数を削減できる

- ターゲットにマッチした人材をピンポイントで紹介してもらいやすい

- 成果報酬型のため、採用が成功するまで費用は一切かからない

- 中途採用市場の最新の情報やノウハウなどのアドバイスをもらえる

#デメリット

- 採用決定時の料金がほかのサービスと比べて高い

- 求人サイトと比較すると登録者数が少ない

- エージェントに人材選定などを任せるので社内に採用ノウハウが蓄積されない

2.求人サイト

求人サイトに求人広告を掲載することで母集団形成を行います。人材紹介と比較して、アプローチできる対象者が多いことが特徴です。求人サイトは、次の2種類に分かれます。

- 掲載型課金

- 成功報酬型課金

掲載型課金では、広告の掲載期間に対して一定の料金が発生します。一方、成功報酬型課金は、広告掲載時に料金は発生せず、応募や採用といった成果があった際に料金が発生する仕組みです。

掲載課金型は何人採用しても採用コストが変わらないため、多くの人数を採用したい場合に向いています。成功報酬型は長期間広告を掲載しても費用が変わらないので、時間をかけて人材を探したい場合に向いています。

【料金の目安】

掲載課金型で中途採用の求人を出す場合、1ヶ月あたりで20~100万円ほどが目安です。成功報酬型課金では、採用1件につき30~120万円ほどかかります。

メリット

- アプローチできる対象者が多く母集団形成がしやすい

- プランによっては画像が掲載できるため会社や求人のイメージを伝えやすい

- 掲載課金型なら何人採用しても採用コストが変わらない

- 掲載課金型は固定料金なのでかかるコストを想定しやすい

- データベースの規模が大きく登録者数が多い

デメリット

- 掲載課金型は1人も採用できなかったとしても料金がかかる

- 自社で書類選考や日程調整を実施する工数がかかる

- 有名企業に応募が集まりがち

3.自社サイト

自社サイトに求人情報を掲載し、候補者を集めることもできます。自社サイトは求人サイトと違って字数や掲載できる画像枚数の制限がないので、仕事や社内文化、福利厚生に関する情報を詳しく伝えることが可能です。

【料金の目安】

自社サイトを使うのでサービスの使用料はかかりません。サイトの制作を外部に依頼する場合の目安は、テンプレートを使ったシンプルなデザインで数ページ程度であれば30~50万円程度です。オリジナルのデザインを使ってページ数の多いサイトをつくる場合は、100万円以上かかることもあります。

メリット

- 自社の魅力を自由に伝えられる

- 社員のメッセージなどを盛り込み魅力的なコンテンツをつくれる

デメリット

- サイトのデザインやコンテンツの質に結果が左右される

- 継続的な更新の手間がかかる

4.ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングは、企業から求職者にスカウトメールなどで直接アプローチする手法です。企業自らデータベース上で気になる求職者を探し、スカウトメールでアプローチします。

エージェントに依頼したり、求人サイトに依頼したりして応募を待つ従来型の採用手法とは異なり、企業自ら求職者に能動的にアプローチして自社を売り込むことが特徴です。求人倍率が非常に高いエンジニア採用において有効な方法といえるでしょう。

レバテックが運営するダイレクトリクルーティングサービス、レバテックダイレクトでは、初回契約料と内定承諾時の成約料、スカウトメールを送る際の送信料がかかります。

スカウトは1通あたり500円ですが、月間20通のスカウト無料枠に加えて、無料オプションのスカウト枠があるため、スカウト送信に費用をかけずに運用することも可能です。

メリット

- 採用コストを抑えられる

- 媒体やエージェントを介さないので応募から採用までのスピードが早い

- 競合他社に埋もれず自社の魅力を伝えられる

- 通常であれば応募してもらいにくい求職者からの応募を獲得できる場合もある

- 採用に関する一連の流れを自社で一貫して行うため採用ノウハウが蓄積されやすい

デメリット

- 求職者に合わせたスカウト作成を行う工数がかかる

- 採用ノウハウがない企業ではすぐに成果が出るとは限らない

詳細なターゲティングと高い返信率で求める人材から応募獲得! IT人材特化型のスカウト求人メディア「レバテックダイレクト」にお任せ!

⇒IT人材特化型のスカウト求人メディア「レバテックダイレクト」の詳細を知りたい

5.転職イベント

転職イベントでは、複数の企業が同日に大型施設などのイベント会場に集まり、採用活動を行います。企業ごとにブースを設け、来場した求職者と直接話す形式をとります。1日で複数の求職者との接点を取り、応募や入社の動機づけができることが特徴です。

【料金の目安】

転職イベントにブースを出展する費用相場は、75~160万円程度です。費用はイベントの参加日数や開催地域によっても異なります。一般的に、主要都市ほど費用が高くなる傾向があります。

メリット

- 1日に多くの求職者との接点を持てる

- 土日開催が多く平日は仕事で忙しい求職者と接点が持てる

- 転職サイトやエージェントを利用していない転職潜在層と出会える

- 自社の魅力を直接伝えて動機づけができる

デメリット

- 当日の運営や準備に工数がかかる

- 当日に参加できる人員を揃える必要がある

- 接触できる求職者が少ない場合はコストパフォーマンスが悪くなる

6.SNS採用

SNSを活用して求職者にアプローチする採用方法を指します。サービス利用料がかからず、人気アカウントによって拡散されれば即座に情報を広げられる良さがあります。しかし、炎上リスクもあるため、発信内容に気をつけなければいけません。

【料金の目安】

SNSの利用に料金はかかりませんが、オプションで広告を利用する場合は費用が発生します。最低限ユーザーに情報を伝えたい場合は3万円程度、自社の認知度向上を目指す場合は20万円以上程度が目安です。

メリット

- コストを抑えられる

- 継続的な投稿で認知度アップやブランディングにつながる

- 会社の雰囲気やイメージを届けやすい

- 転職潜在層を含む幅広い層にリーチできる

- 若年層にアプローチしやすい

デメリット

- 継続的なアカウント運営を行う工数がかかる

- 炎上により企業のイメージダウンにつながるリスクがある

- 結果が出るまでに時間がかかる

7.リファラル採用

社員の知人などを紹介してもらい、採用する手法をリファラル採用といいます。会社をよく知る社員からの紹介なので、比較的マッチ度が高いことが特徴です。

【料金の目安】

リファラル採用では、知人を紹介してくれた社員にインセンティブを支給するのが一般的です。インセンティブの額は企業や業界、職種にもよりますが、1~10万円が相場です。

メリット

- 採用コストを抑えられる

- 転職潜在層にアプローチできる

- マッチ度が高く入社後の定着率が高い傾向がある

デメリット

- 不採用の場合に紹介者と候補者の関係性が悪化する可能性がある

- 人材の同質化が進む可能性がある

- 社員の協力を得るため継続的な広報活動が必要で手間がかかる

8.紹介予定派遣

紹介予定派遣とは、労働者が派遣先に雇用されることを前提に決められた期間(最短1日/最大6ヶ月)派遣社員として人材派遣されるサービスです。

ただし、実際に雇用に至るかは企業と労働者双方の合意が必要なため、必ずしも採用しなけらばならないわけではありません。逆に言えば、企業側が求めたとしても労働者側から拒否されてしまう可能性もあります。

※レバテックでは紹介予定派遣サービスは行っておりません

【料金の目安】

紹介予定派遣では、派遣期間中に支払う派遣料金とは別に、雇用が決まった際に手数料を支払います。手数料は、採用する人材の想定年収の15~30%の間で設定されることが多くなります。

メリット

- スキルや人柄などの理解度が高い状態で雇用できる

- 人材側も職場をよく理解しているので早期離職のリスクが低くなる

- 求人掲載にかける費用や教育などのコストを削減できる

デメリット

- 欲しい人材が正社員登用に同意してくれるとは限らない

- 紹介予定派遣の手数料がかかる

9.外国人採用

国内のIT人材が不足している状況では、スキルを持った外国人エンジニアの採用も検討しましょう。外国人エンジニアの採用に特化したサービスもあるため、外国人採用を行う場合は活用をおすすめします。

【料金の目安】

日本人を採用する場合と変わりません。求人サイトや人材紹介など、それぞれのサービスの料金目安を参考にしてください。

ただ、外国人を採用する際は、日本語教育費や在留資格申請のための費用を会社側が負担する場合があります。海外在住の人材を採用する際は、渡航費などもかかるでしょう。

メリット

- 他社と採用競争になりづらい

- 海外の高い技術力を取り込むことができる

- ダイバーシティな環境づくりを促進できる

デメリット

- 言語や文化が異なるため受け入れ体制を整える必要がある

- 在留資格の管理などの手続きが増える

10.大学との連携

新卒採用をする場合は、大学と連携して学内説明会や就活セミナーを開催し、学生の採用につなげられる可能性があります。まずは採用担当者が直接大学を訪問し、関係を強化することが大切です。

メリット

- 早い段階から学生に自社を知ってもらえる

- 大学のキャリアセンターが採用活動の一部を代行してくれる場合がある

デメリット

- 学生が対象なので即戦力の採用には向いていない

- 社内での育成コストがかかる

自社に合ったエンジニア採用方法の選び方

エンジニアの採用手法には数多くの種類があり、どれを選ぶべきか悩む方も多いでしょう。ここでは、具体的な選定方法を紹介します。

エンジニア特化型のサービスを選ぶ

エンジニアを採用したい場合には、IT業界やエンジニア向けの転職サービスを選びましょう。エージェントやダイレクトリクルーティングには、業界や職種に特化したサービスがあります。

特化型サービスのメリットは、求める人物像に近い登録者が多く集まっていることです。さらに、必要スキルや経験などを詳細に絞り込めるため、よりマッチ度の高い採用につながります。

サービスの内容・特徴と自社のニーズがマッチしているか確認する

エンジニア特化型サービスの中でも、サービスの特徴や登録者が自社のニーズに合っているか確かめる必要があります。

同じエンジニア向けの転職サービスでも、女性向けやフリーランス向け、新卒向けなど対象としている求職者はさまざまです。正社員、派遣社員、パート・アルバイトなど雇用形態別に展開しているサービスもあります。

中途採用を希望するのか、新卒を受け入れて教育していくのかなど、自社の希望と状況に合わせて適切なサービスを選びましょう。

予算内で利用できるか料金形態や費用を確認する

利用の候補に入れたサービスが、自社の予算内で利用できるのか確認しましょう。

採用サービスの利用料金は、サービスの種類や料金形態によって異なります。たとえば、初期費用はかからず、応募や採用に至った際に成果報酬として費用が発生するサービスがあります。一方で、一定の費用を支払えば、契約期間中は何人採用しても別途費用が発生しないサービスもあります。

採用活動にかけられる費用を算出すると共に、使いたいサービスの料金形態や具体的な費用例を確認し、予算内で利用できるか確認しましょう。

採用にどれくらいのコストがかかるかは、「人材確保の緊急性」と「欲しい人材の希少性」に左右されます。

短期間で人材を採用したい場合は、エージェントなどの料金が高いサービスを活用する必要があるでしょう。リーダークラスのエンジニアや特殊なスキルを持つエンジニアなど、希少性の高い人材が欲しい場合は、多数の方法を駆使する必要が生じ、コストも高額になりがちです。

エンジニアの採用を成功に導く方法

エンジニアの採用を成功させるには、現場のエンジニアの協力を得ることや、採用条件を狭めすぎないことが重要です。求人票やスカウトメールの書き方も自社の印象を左右するため、見直しを行いましょう。以下で詳しく解説します。

採用活動に現場を巻き込む

エンジニアの採用を成功させるには、自社エンジニアの協力が不可欠です。エンジニアの技術力を判断するには、現場エンジニアの意見が参考になるでしょう。また、作成した求人票をエンジニアに見てもらえば、より完成度の高い内容にブラッシュアップできます。

注意したいのは、エンジニアは人事業務や中途採用市場については詳しくないということです。現場の要望をすべて吸い上げると、採用市場にほとんどいないエンジニア像になる可能性があります。そのため、人事からエンジニアに中途採用市場の情報などをインプットし、現場エンジニアの市場理解を促し、協力を得られるようにしましょう。

採用計画作成における現場とのすり合わせ内容例

現場のエンジニアとは以下のような内容をすり合わせておくと、認識の食い違いを防いで採用活動を進められます。

- 採用する目的

- 採用する人材のポジション

- 採用する人材の社内/開発チームにおける具体的な役割

- 採用スケジュール

- 採用条件

採用活動時に現場エンジニアにフォローしてもらうべき内容例

現場のエンジニアに採用活動を協力してもらえる場面は多々あります。フォローしてもらうべき場面の一例を紹介します。

- ペルソナ設定

- 求人内容/文面のチェック

- 面接における求職者のスキル/人柄評価

- カジュアル面談や面接における動機づけ

- 面談や交流会など内定者フォローの際の動機づけ

こうして見ると、採用活動の初期段階から現場のエンジニアの力添えが欠かせないことが分かります。エンジニア人材が必要と分かった段階で、協力してもらえる社内のエンジニアを確保しましょう。協力できるかはエンジニアが独断で判断できないため、チームや上司との相談も必ず行います。

人事担当もエンジニアリングの基礎知識を学ぶ

現場のエンジニアに協力してもらうと同時に、人事担当もエンジニアリングの基礎知識を学びましょう。エンジニアが扱う技術は幅広く、一つのスキルだけではその能力を判断できません。そのため、人事担当もIT業界や開発業務の基礎知識を身につけると、エンジニアを評価しやすくなります。

たとえば、エンジニアと一口にいっても、その種類は「システムエンジニア」「インフラエンジニア」「セキュリティエンジニア」などさまざまです。それぞれの役割や必要なスキルを整理して理解しましょう。

また、エンジニアが使用するプログラミング言語も、「Python」や「JavaScript」など多数の種類があります。高度な知識までは身につける必要はないですが、それぞれの難易度や自社に必要な技術は把握しておくことをおすすめします。

エンジニアのキャリア観を意識する

エンジニアのキャリア観を意識することで、エンジニアに響く求人やスカウトメールを作成できるようになります。

たとえば、エンジニアの中には、「スペシャリストとして技術を極めたい」という人もいれば、「チームをまとめるマネジメント力を身につけたい」という人もいます。

前者に対しては、使用する技術や技術力を高められる環境をアピールするのが効果的です。後者に対しては、マネージャーとして成長できる環境があることを伝えるのが良いでしょう。

自社の特徴と採用競合を理解する

採用成功のためには、採用競合との差別化につながる自社の強みや、候補者から見た魅力を打ち出すことが重要です。採用競合のターゲットや訴求内容、報酬などを調査したうえで、自社のターゲットや訴求内容、雇用条件の調整を行いましょう。

給与や待遇について競合が明らかに有利な場合は、自社の待遇を見直すか、そもそも狙っていく層を見直す必要があります。

また、社内のエンジニアに入社理由をヒアリングすると、外部から見た自社の魅力に気づけるでしょう。入社理由のほかに、「もっとこうだったら良かった」と思った部分を確認すると、改善すべき課題も見えてきます。

「エンジニアが転職時に希望する条件」を把握してエンジニアからの応募数不足を解決するには?

⇒解説資料のダウンロードはこちらから

採用要件を狭めすぎない

採用ターゲットを明確に定義することが重要な一方で、選考段階では極力間口を狭めすぎないこともポイントです。

書類選考段階で候補者を必要以上に絞らない

採用要件に少しでも合致するスキルがあれば、まずは会って話を聞きながら判断していきましょう。転職活動に不慣れなエンジニアは、スキルがあっても履歴書や職務経歴書の完成度が低い場合があります。書類選考の条件を緩めて、優秀な人材の取りこぼしを防ぎましょう。

経験やスキルを重視する場合は、ほかの条件は広めに設定することも重要です。

育成枠の採用促進

即戦力人材を確保する緊急性が低い場合は、ポテンシャルのある人材の採用・育成も検討しましょう。エンジニアにキャリアチェンジしたい方や、プログラミングスクールで基礎知識を身につけた方など、実務経験がなくともポテンシャルがある人材はいます。

特に、採用が長期間にわたって苦戦している場合は、自社での育成を前提にすることも視野に入れましょう。

実際に、新卒採用においては多くの企業が文系出身者を採用しています。レバテックが行った調査結果の詳細を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

新卒入社のエンジニア、約4人に1人が大卒文系出身者

発信する情報を充実させる

エンジニアにとって魅力がある企業でも、外部に情報を発信しないと転職者に気づいてもらえません。エンジニアは採用サイトの社員インタビューやテックブログを参考に応募を決めることもあるため、情報を充実させて自社の魅力をアピールしましょう。

求人票作成のポイント

求人票を作成する前に、「ペルソナ」を設定しましょう。ペルソナとは、企業が雇用したい人物像を指します。具体的に設定するのは、スキルや経歴、転職理由、転職で実現したいキャリアなどです。

ただ、理想を詰め込み過ぎて転職市場に存在しない人物像をつくらないように注意が必要です。また、存在しても自社が提示可能な条件で採用できなければ意味がありません。「この人物に内定を出せば入社してもらえるか」という現実的な視点でペルソナを設定しましょう。

求人票を作成する際は、想定したペルソナが魅力に感じる要素を盛り込むのがポイントです。企業側が求めるスキルを書くだけではなく、自社がどんな価値を提供できるかを記載しましょう。また、多くのエンジニアが重視する「職務内容」「開発環境」「募集背景」については、できる限り具体的に記述します。

ペルソナの設計方法についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

採用におけるペルソナの設計方法を解説!作成時に役立つフォーマットも紹介

スカウトメール作成のポイント

ダイレクトリクルーティングを運用する際は、「誰がスカウトを送るのか」という点も重要です。たとえば、エンジニアの採用を行う場合は、現場のエンジニアマネージャーやCTO(Cheef Technology Officer:最高技術責任者)などからスカウトを送付することが効果的です。社長が著名ならこちらも効果的でしょう。

スカウトを受け取った求職者は、「高い立場の方が自身のスキルや経歴を評価してくれている」と感じるため、現場や経営陣も巻き込みながらスカウトを運用していきましょう。

選考リードタイムを短縮する

各選考フローのリードタイムは極力短縮しましょう。候補者が同時に複数の企業で選考を受けている場合、選考期間が長いと他社で先に内定が出て意思決定されてしまうリスクがあります。

そのため、選考結果の連絡はスピーディに行い、面接日程についても極力候補者の都合に合わせて調整するよう心がけましょう。候補者都合で調整が難しい場合は仕方ありませんが、自社都合でリードタイムが長くならないように注意します。

選考を通じて候補者の志望度を上げる

特に競争が激しいエンジニアの採用では、選考フローの各所で候補者の志望度を高める工夫が必要です

カジュアル面談の実施

選考前に双方の理解を深める方法として、カジュアル面談が有効です。カジュアル面談とは、企業と候補者の相互理解のための選考要素のない面談です。

カジュアル面談では、事業内容やポジションの紹介をしたり、候補者のキャリア観について質問したります。候補者は面接前に会社や求人の情報をインプットできます。企業としても候補者の価値観を事前に知ることで、今後の動機づけのヒントを得られるでしょう。

以下の記事では、カジュアル面談の進め方や注意点について紹介しています。

カジュアル面談と面接の違い|事前の準備や当日の流れも解説

面接は候補者が企業を見極める場でもある

面接は、企業が候補者を評価するだけではなく、候補者が企業を見極める場でもあります。そのため、候補者に見られていることを意識したコミュニケーションをとる必要があります。

候補者に一方的に質問をするのではなく、自社の事業内容や入社後の詳しい職務内容について説明をしましょう。候補者の希望を踏まえて自社が提供できる価値をプレゼンするなど、候補者の企業理解が促進される面接を心がけることが大切です。

転職者の中には、「面接官の人柄が良かったので入社を決めた」という人が少なくありません。欲しい人材を獲得するには、面接官のふるまいも重要です。会社側は、対応を面接官に任せきりにするのではなく、研修などを通して面接官のスキルアップをサポートしましょう。

内定通知後のフォロー

内定を出したあとも、継続的に候補者のフォローを行うことが重要です。候補者がほかの企業の選考を請けている場合、比較検討するケースが大半です。そのため、内定後も経歴や年齢が近い現場社員との面談や食事会を調整するなど、継続的に候補者との接点をつくりましょう。

エンジニアにとって魅力のある体制を整える

エンジニアに転職のメリットを感じてもらえるように、社内の環境を整えましょう。その一つは、多様なキャリアパスを用意することです。エンジニアは、「現場で開発を続けたい」「マネジメントに関わりたい」などさまざまな希望を持っています。

そこで、一人ひとりの希望に応えられるキャリアパスを用意すれば、エンジニアの応募意欲を高められます。

また、福利厚生を充実させたり、働きやすい環境を整えたりすることも重要です。フレックスタイムやリモートワークなどの制度を導入し、柔軟な働き方ができる体制を検討しましょう。

採用チャネル・媒体を増やす

一つの採用チャネルのみではなかなか採用は成功しません。エンジニアとの出会いを増やすためにも、複数の採用チャネルをかけ合わせた採用活動を行いましょう。

たとえば、求人サイトや人材紹介を使うだけではなく、SNSや自社ブログの運用で候補者との接触を増やすなど、自社を知ってもらえる仕組みを築くことが大切です。

フリーランスの活用を視野に入れる

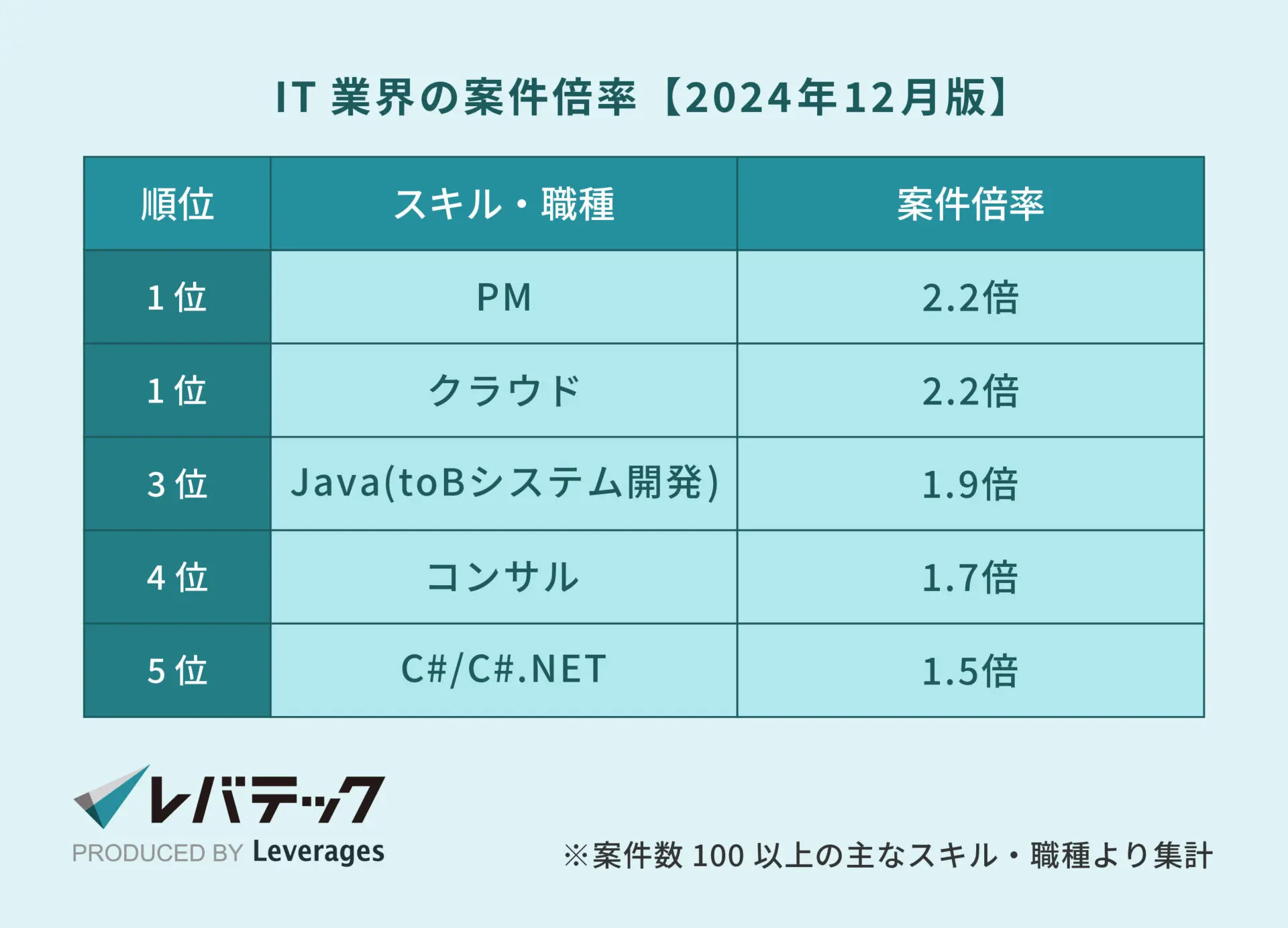

社員採用が難しいと感じたら、フリーランスの活用を視野に入れましょう。レバテックの調査によると、フリーランスの案件倍率は正社員の求人倍率より低いことが分かっています。

【正社員の求人倍率】

引用元:「セキュリティ」が転職求人倍率1位に、50倍超えの高需要|レバテック

正社員の求人倍率は、最も高いセキュリティ人材で54.0倍にもなっています。

【フリーランスの案件倍率】

引用元:「セキュリティ」が転職求人倍率1位に、50倍超えの高需要|レバテック

フリーランスの案件倍率は、正社員の求人倍率と比べると全体的に低い数値です。正社員PMの求人倍率が24.6倍であるのに対し、フリーランスPMの案件倍率は2.2倍です。

このデータを見ると、正社員を採用するより、自社に合ったフリーランス人材を見つける方が容易であると考えられるでしょう。

フリーランスエンジニアには、比較的短いリードタイムで案件に参画できる人材が多く、即戦力をすぐに確保できるのがメリットといえます。

数々の現場で経験を積んでいるフリーランスからは、自社にないノウハウを得られる利点もあります。正社員と違って福利厚生費がかからないため、人件費を抑えやすいのも魅力です。

レバテックフリーランスでは、システムエンジニアやインフラエンジニア、PMなどの経験豊富なフリーランスを紹介しています。人材が参画するまで無料でご利用いただけるので、エンジニアをお探しの企業はぜひお気軽にご相談ください。

参考:「セキュリティ」が転職求人倍率1位に、50倍超えの高需要|レバテック

エンジニアの採用にお困りですか? レバテックフリーランスなら即戦力エンジニアが最短1週間でチームに参画!

⇒レバテックフリーランスの資料を見てみたい

エンジニアの採用方法に関するよくある質問

エンジニアの見つけ方や人材を見極める方法など、エンジニア採用においてありがちな疑問にお答えします。

Q.エンジニア採用が難しい理由は?

国内全体でのIT人材不足が大きな要因です。近年はフリーランスで働くエンジニアが増え、転職市場に現れるエンジニアが減ったことも影響しています。また、エンジニアが貴重になる中で、各企業がエンジニアへの待遇を手厚くして離職を予防していることも、エンジニアが転職市場に現れにくい状況を招いています。

Q.エンジニアを見つける方法は?

人材エージェントやダイレクトリクルーティング、求人サイトなどを使って人材を探せます。最近は、リファラル採用やSNS採用を活用する企業も増えています。複数の採用チャネルを組み合わせることで、エンジニアと出会えるチャンスが広がるでしょう。

Q.優秀なエンジニアの見分け方は?

優秀なエンジニアには、ITの知識や技術はもちろん、コミュニケーション能力やタスク管理能力が高いといった特徴があります。採用時に技術が未熟であっても、向上心がある人材は入社後の成長が期待できます。採用が難航する際は条件を緩め、入社後に育成することも必要です。

Q.どんな採用媒体を使えばいい?

面接の日程調整といった手間を省きたい場合はエージェント、多くの人数を採用したい場合は求人サイトが向いています。求職者に対して積極的にアプローチしたい場合は、ダイレクトリクルーティングが向いているでしょう。