採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

人件費の計算方法は?適正値の算出方法や業界ごとの目安も紹介

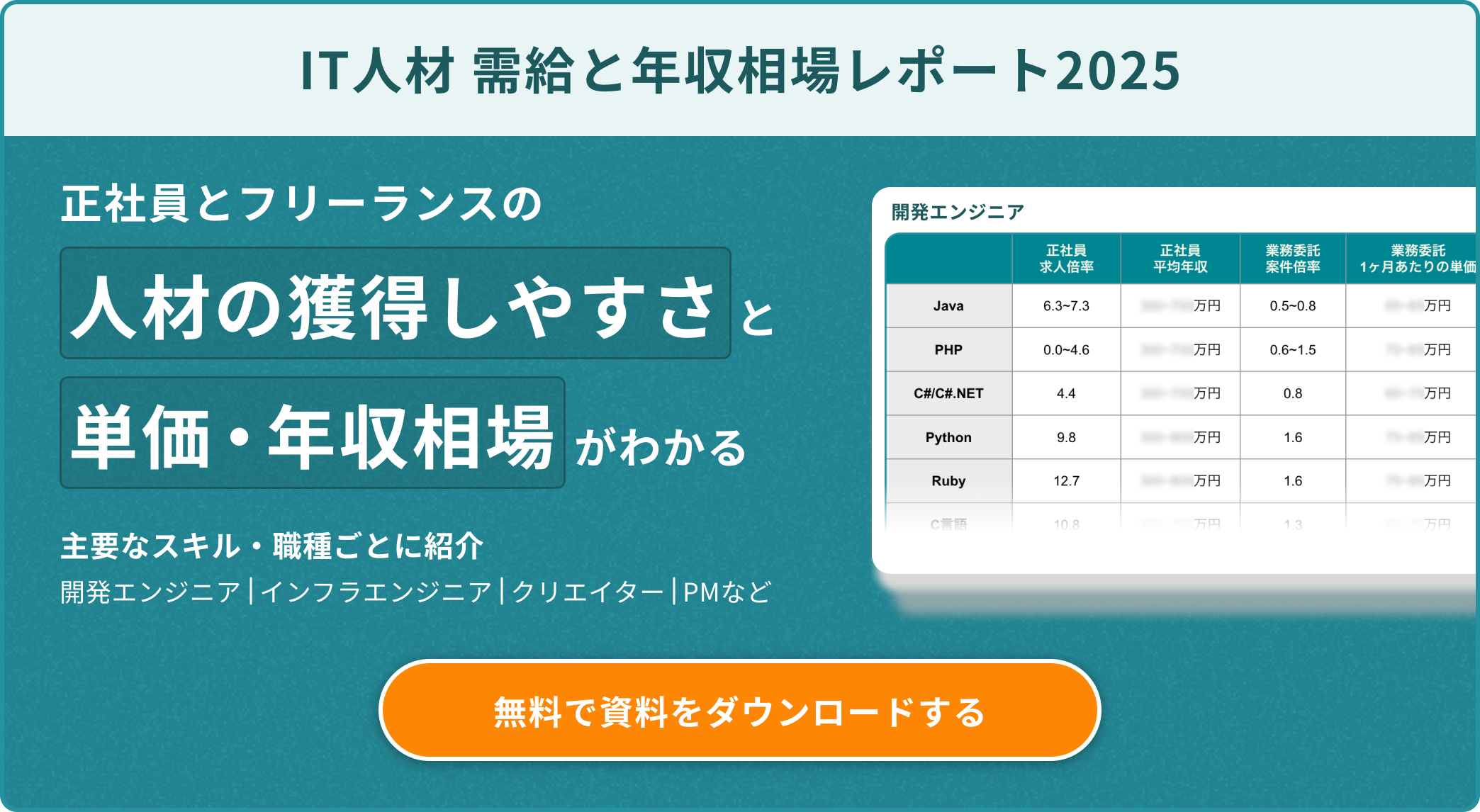

無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

企業の健全な経営には、人件費の適切な設定が鍵となります。人件費が高すぎると経営圧迫を招き、低すぎると社員一人ひとりの負担が増大するおそれがあります。

人件費を適切に設定するには、売上高人件費率や労働分配率、一人当たり売上高を計算し、経営状況に合った人件費の額を知ることが大切です。この記事では、人件費の概要や計算方法、適正化に向けた対策を解説します。

【最新版】IT人材白書2026 を公開!

激化するIT人材の獲得競争を勝ち抜くための「最新データ」がここに。

IT人材白書2026は、貴社の採用戦略をデータで裏付け加速させるためのレポートです。IT人材採用のリアルな課題と、成功への具体的なヒントを数字で示します。

・IT系企業は順調、非IT系企業は苦戦傾向。業態で差が出る採用進捗のリアル

・採用手法は「待ち」から「攻め」へ。スカウト媒体や外部サービスの活用が活発に

・求人票やスカウト文の作成などにおいて生成AIの活用が広がる

・20代の正社員IT人材の約半数が「静かな退職」状態にある

最新のIT人材採用市場について詳しく知りたい方は以下より無料でダウンロードし、採用活動にお役立てください。

「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。

レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。

人件費とは?

人件費とは、企業の経費のうち、社員の労働対価として支払われる給与や、各種手当を指します。

具体的には、次のような種類があります。

- 給与手当・賞与

- 役員報酬・役員賞与

- 法定福利費・福利厚生費

- 退職金・役員退職慰労金

人件費の詳細を知るためにも、各項目について確認していきましょう。

給与手当・賞与

給与手当は、社員に支払われる給与や手当です。基本給のほか、賞与や歩合給、残業手当、扶養家族手当、通勤手当(交通費)などがこの項目に含まれます。パートタイムやアルバイトの社員の給与は「雑給」に分類される場合もありますが、基本的には給与手当として扱って差支えないとされます。

役員報酬・役員賞与

役員報酬とは、取締役や監査役といった企業役員に支払われる給与や賞与のことです。一般社員の給与手当とは区別されるのが特徴です。役員報酬は損金(収益から差し引ける費用)にできる一方、役員賞与は基本的には損金にできないとされます。

法定福利費・福利厚生費

企業が負担する社会保険や労働保険の費用も人件費の一種であり、法定福利費と称されます。また、健康診断の費用や冠婚葬祭、新年会・忘年会費用といった福利厚生として出される任意の費用は、福利厚生費と呼ばれます。

退職金・役員退職慰労金

退職金は、一般社員または役員が企業を退職するとき、それまでの勤務に対する慰労として支払われる人件費です。一般社員の退職金は規定に則って決定されますが、役員の退職金は「役員退職慰労金(役員退職金)」と呼ばれ、株主総会の決議などで別途定めることとされます。また、一般社員と役員では、退職金を損金として算入する時期が異なるのもポイントです。

人件費を抑える方法は以下の記事で紹介していますので、あわせてご覧ください。

人件費を抑える方法とは?具体的な方法やメリット・デメリットを解説

最新のIT人材の採用市場動向を知りたい方へ

IT人材白書2025は他社の採用人数や予算の動き、エンジニア未経験者の採用、生成AIの活用状況などIT人材採用に関わる方が知りたい情報を一つにまとめた資料です。

⇒「IT人材白書2025」を無料でダウンロードする

人件費の計算方法

人件費の合計は、紹介したすべての項目を足すことで算出できます。人件費の計算式は、以下の通りです。

- 人件費=給与+役員報酬+各賞与+法定福利費・福利厚生費+各退職金

人件費が適正かを知ることができる「売上高人件費率」と「労働分配率」

人件費が適正であるか知るには、売上高人件費率および労働分配率を求めるのが良いでしょう。人件費は企業の活動において必ず発生するものですが、適切な額になっているかどうかは定期的な見直しが必要だからです。

売上高人件費率とは、企業の売上に対して人件費が占める割合です。売上高人件費率が高いときは、人件費により利益が圧迫されている可能性があります。反対に、売上高人件費率が低ければ生産性が高い状態だといえるでしょう。

ただ、売上高人件費率が低すぎると社員への還元が十分でなく、モチベーション低下につながるので注意が必要です。

労働分配率とは、企業が生んだ付加価値のうちどれくらいを賃金として労働者に配分しているかを示す数値です。労働分配率が高いことは人件費にかけるコストが高いことを意味し、経営を圧迫するおそれがあるといえます。反対に、労働分配率が低ければ人件費の負担が少なく利益を確保しやすい状況といえるでしょう。

ただし、労働分配率が低すぎると、売上高人件費率が低い場合と同様に労働者の不満につながるので注意しなければなりません。

以下では、それぞれを算出するための計算式と業界ごとの目安の数値を紹介します。

売上高人件費率の計算方法と目安

売上高人件費率の計算式は、以下のとおりです。

- 売上高人件費率=(人件費÷売上)×100

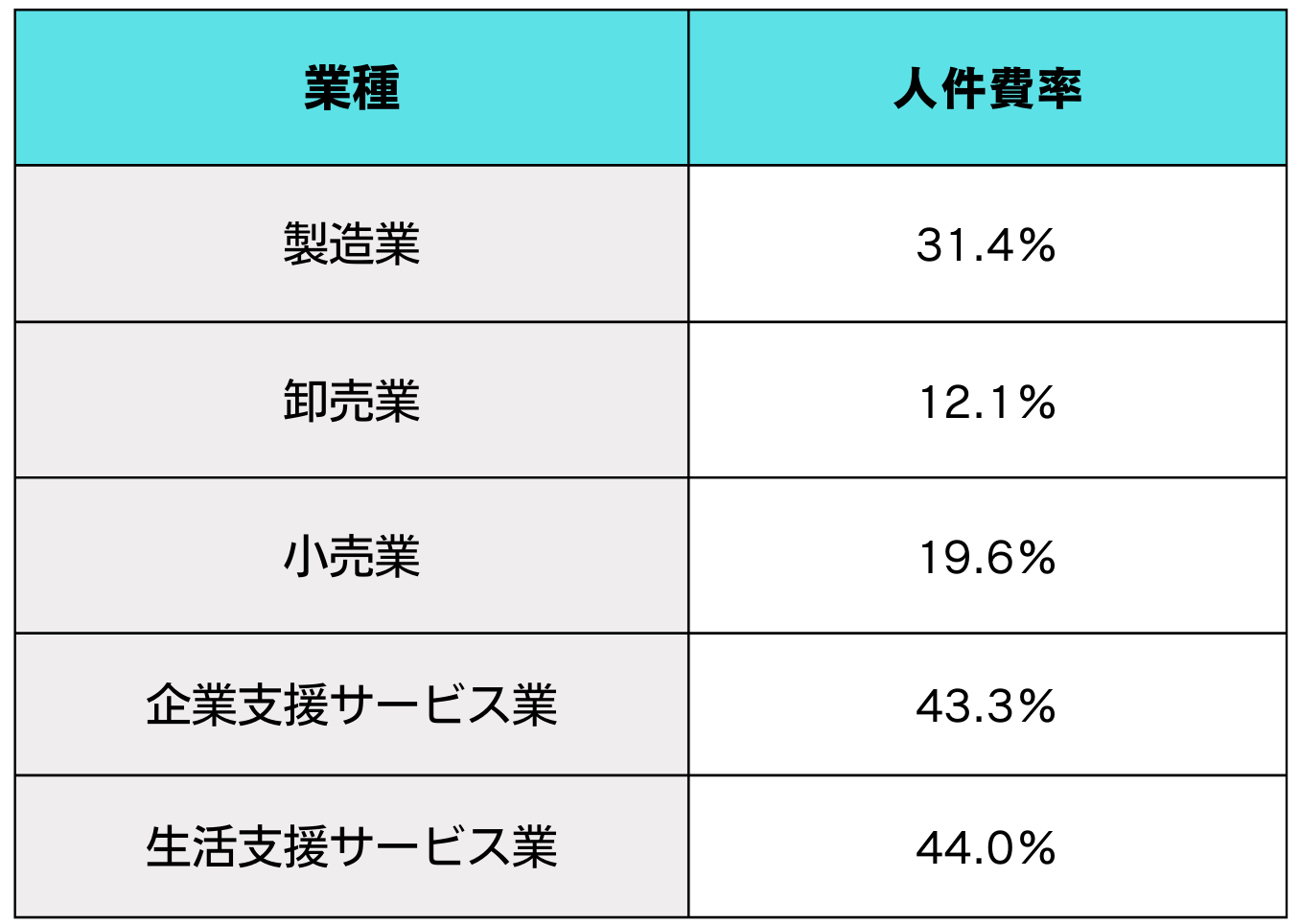

売上高人件費率は、おおまかな業種で分けられ調査されており、業種ごとに比率が大きく違う結果が出ています。自社の属する業種の人件費率を確認すれば、一つの目安となるでしょう。東京都中小企業業種別経営動向調査報告書をもとに代表的な業種の比率をまとめたので、参考にしてください。

なお、企業支援サービス業にはクリーニングや理美容、旅行、飲食業など7業種が、生活支援サービス業にはソフトウェアや情報処理、映像情報制作、運送、デザイン、職業紹介といった14業種が含まれます。

人件費率の適正化については以下の記事をご覧ください。

関連記事:人件費率の適正は?計算方法や改善策もわかりやすく解説

より正確に計算するなら「売上総利益人件費率」を求める

人件費率には、「売上高人件費率」のほかに「売上総利益人件費率」という種類があります。売上総利益人件費率は、変動費となる売上原価を含まないため、より正確な人件費率を求められます。人件費を正確に出したい場合は、以下の式で売上総利益人件費率を求めると良いでしょう。

- 売上総利益人件費率=人件費÷売上総利益×100

労働分配率の計算方法

労働分配率の計算式は、下記のとおりです。

- 労働分配率=(人件費÷粗利)×100

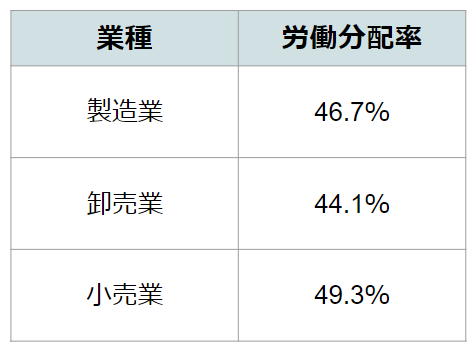

経済産業省が発表した2023年企業活動基本調査確報ー2022年度実績ーによると、業種別の労働分配率は以下となっています。

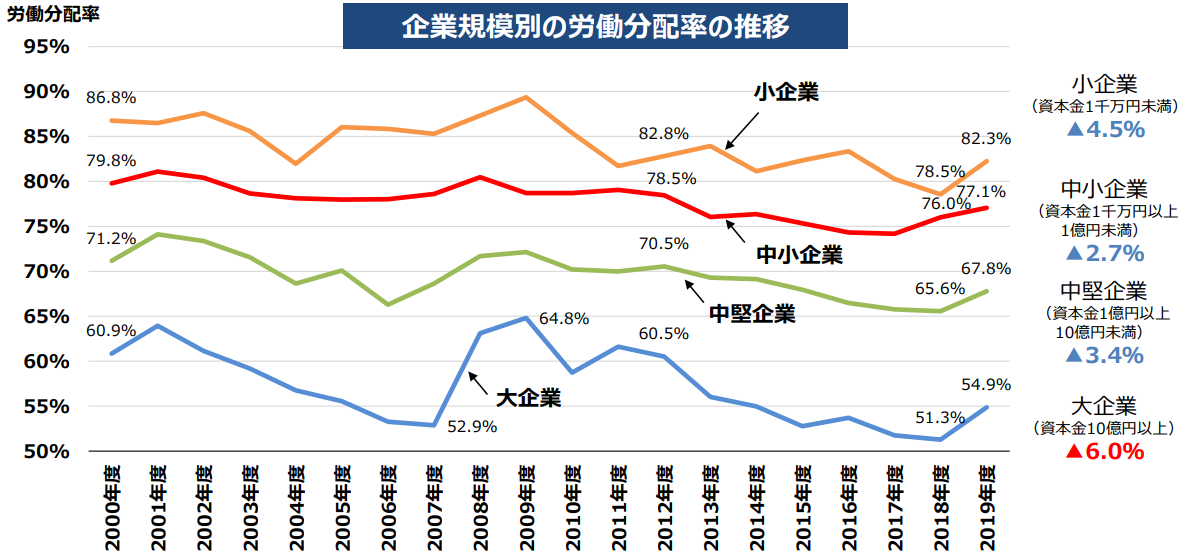

また、国が公表している賃金・人的資本に関するデータ集からは、企業規模別の分配率も読み取れます。

引用:賃金・人的資本に関するデータ集|内閣官房 新しい資本主義実現本部事務局

企業規模別に見ると、大企業は分配率が低く、企業規模が小さくなるほど分配率が高くなることが分かります。つまり、規模が小さい企業ほど、企業が生んだ付加価値の中で人件費の占める割合が高い傾向があるといえるでしょう。

その他に確認しておくべき項目と計算式

人件費の適正化を図りたい場合、人件費率や労働分配率と合わせて、以下の項目もチェックすると良いでしょう。

厚生労働省のデータによる一人当たりの平均人件費は以下の記事で紹介していますので、あわせてご覧ください。

従業員一人当たりの人件費はいくら?平均や賢い削減方法を解説

一人当たり売上高

一人当たり売上高とは、年間の売上高を社員数で割ることで、社員一人当たりがどの程度の売上高を生み出しているのかを図れる数値です。計算式は以下のとおりです。

- 一人当たり売上高=売上高÷社員数

中小企業庁が発表した小規模事業者の構造分析によると、各業種の一人当たり売上高は以下のようになっています。

一人当たり経常利益

一人当たり経常利益は、社員一人当たりが生み出す経常利益を把握できる指標です。計算式は以下の通りです。

- 一人当たり経常利益=経常利益÷社員数

一人当たり人件費

一人当たり人件費は、会社が社員一人当たりにどれくらいの人件費をかけているかを把握できる指標です。計算式は以下の通りです。

- 一人当たり人件費=人件費÷社員数

労働生産性

労働生産性は、社員一人当たりがどのくらいの成果を生み出したかを測る指標です。

労働生産性を求める計算式は、何を成果とするかによって使い分けましょう。生産量を成果とする場合の式は以下の通りです。

- 物的労働生産性=生産量 ÷ 労働量(社員数×労働時間)

一方、付加価値を成果とする場合の計算式は以下の通りです。

- 付加価値労働生産性=付加価値額(売上から経費を差し引いた額) ÷ 労働量(社員数×労働時間)

人時生産性

人時生産性とは、社員一人当たりが1時間でどのくらいの粗利益を生み出したかを測る指標です。

人時生産性は前述した労働生産性と同様に、生産性の向上を目指すうえで重要な指標となります。労働生産性が会社全体の生産性を測る指標である一方、人時生産性は「社員一人当たりの1時間の生産性」に焦点を当てた指標といえるでしょう。

計算式は以下の通りです。

- 人時生産性=売上総利益(粗利) ÷ 総労働時間(社員数×労働時間)

人件費の適正化に向けた8つの対策

人件費率の適正化のためにできることは、給与減額や社員数削減だけではありません。業務の見直しで生産性を向上させたり、人事評価内容を見直したりといった取り組みも、各企業に合った人件費率を実現するのに有効であるとされます。

以下で、主な取り組み例を見ていきましょう。

1.作業内容や進め方の見直しにより業務効率化を図る

生産性向上を図るには、まず社員の能力と業務成果を分析します。分析結果をもとに、各人に適した業務に割り当てることで、リソース活用の最適化が叶うでしょう。

また、そもそも作業内容や進め方に無駄がないか、たとえ数分でも作業を短縮できる要素がないか業務内容や手順の見直しも行います。各業務において数分ずつでも作業時間を短縮できれば、その分人件費を削減できます。人件費が増える要因となる残業も、減っていくでしょう。

さらに残業を減らしたいときは、ノー残業デーを設けたり、残業を許可制にしたりといった取り組みが有効です。定時退社しやすい環境に変えるのも効果的で、定刻になると自動で消灯するシステムがあります。このようなシステムを導入すれば、タイムマネジメントがしやすくなり、周囲に気を遣って退社しづらいと感じる社員も少なくなるでしょう。

2.設備の整備やツールの活用により工数削減を図る

オフィス機器やITシステムを使ってできる作業があれば、ツール導入により業務効率化と人件費削減が実現できるケースがあります。

たとえば、社内システムをクラウドにすれば、サーバー保守・管理に要する人件費の削減につながることが予想されます。長く使用していたオフィス機器を最新の設備にすることで、処理速度の向上や多彩な機能による作業効率化が期待できるでしょう。

3.リモートワーク制度を導入する

リモートワーク制度を導入すると通勤手当を抑えられます。在宅勤務社員に対してリモート手当を支給する企業もありますが、企業全体で見れば通勤手当を払うより費用を少なくできる可能性は高いでしょう。

4.人事評価制度の見直しをする

「正当な評価を受けている」と社員が感じられる人事評価制度を整備するのも、人件費削減につながります。自分が行った作業や、上げた成果が正当に評価されていると感じられれば、モチベーションのアップにつながり生産性が向上する可能性が高いからです。

対して、人事評価に納得がいっていなければモチベーションは低いままで、作業効率を上げる意欲はわかないでしょう。

5.エクセルなどで計算シートを作成し費用を把握する

人件費が適正かを把握する際、毎回複数の書類や作業シートで計算していると手間がかかります。前月や前年と比べたい場合にも不便で、人件費の適正化対策が必要なのかどうかも分かりにくいです。

各項目の計算結果やそこから導き出される人件費の適正度を簡単に確認できるよう、エクセルなどで計算シートを作成し、そのシートを使って計算をすると良いでしょう。

関連記事 : 人件費を抑える方法とは?ポイントやメリット・デメリットも解説

6.売上を上げる

売上を上げれば、人件費はそれまでと変わらなくても、人件費の比率を落とせます。

売上を上げるには、サービスに付加価値をつけて顧客に魅力を感じてもらうことが条件です。具体的には、サービスの無料アップデートを行ったり、優良顧客に商品の先行販売を行ったりすると良いでしょう。

付加価値がある商品は多少値段が上がっても顧客離れが起きません。付加価値を意識した商品やサービスを展開することで、効率よく売上アップを図れます。

7.契約社員や派遣社員を活用する

正社員だけではなく、契約社員や派遣社員を活用することで人件費を抑えられる可能性があります。

正社員を雇用すると退職まで常時一定の人件費がかかりますが、契約社員や派遣社員は期間を絞って活用できるので、「繁忙期以外は人件費を抑えたい」といった場面で有効です。特に、派遣社員は自社で福利厚生費を負担する必要がないため、毎月固定で発生する人件費を抑えやすいです。

関連記事:派遣契約の禁止事項とは?企業が理解すべき10の注意点を解説

エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?

業界最大級のIT人材特化型データベースなら求めていた人材がきっと見つかる!

⇒「3分でわかるレバテック」のダウンロードはこちらから

8.フリーランスを活用する

フリーランスを活用することでも人件費の削減を図れます。フリーランスも契約社員や派遣と同様一定期間のみ契約を結べ、プロジェクト単位での契約も可能です。福利厚生費もかかりません。

また、フリーランスは一定の経験を積んだうえで独立している人材が多く、ハイスキルな人材を見つけられる可能性があるのがポイントです。フリーランスから外部の知見を取り入れることで社内が活性化し、新しいアイデアが生まれるメリットもあるでしょう。

関連記事:業務委託で発生する人件費について

エンジニアの採用にお困りですか?

レバテックフリーランスなら即戦力エンジニアが最短1週間でチームに参画!

⇒レバテックフリーランスの資料を見てみたい

人件費の計算に関するよくある質問

人件費を算出する上でよくある疑問を解消します。

Q.人件費の計算式は?

A.人件費の計算式は、以下の通りです。

人件費=給与+役員報酬+各賞与+法定福利費・福利厚生費+各退職金

Q.人件費は給与の何倍が目安?

A.人件費の目安は、手取り給与の1.5倍程度とされています。しかし、企業がどの程度福利厚生や各種手当などに費用をあてているかにもよるため、場合によっては2倍近くになる企業もあるようです。

Q.人件費に含まれるものは?

A.人件費には、給与や賞与のほかに社会保険料、退職金、福利厚生費、法定福利費などが含まれます。人件費はこれらすべてを足していくと算出できます。人件費は高くても低くても経営に少なからず影響が出てきてしまうため、適切な数値を維持しましょう。