採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

【2025年最新】採用トレンドを紹介!市場動向や流行りの人材獲得の手法

無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

「従来の採用手法だけでは人材が集まらないので、最近のトレンドを知りたい」と考える採用担当者の方はいませんか?

この記事では、最新の採用市場動向から注目すべき採用トレンド、そして人材獲得のための具体的な手法まで詳しく解説します。市場のトレンドを理解し、自社に合った採用戦略を立案するための情報をお届けするので、ぜひ最後までご覧ください。

【最新版】IT人材白書2026 を公開!

激化するIT人材の獲得競争を勝ち抜くための「最新データ」がここに。

IT人材白書2026は、貴社の採用戦略をデータで裏付け加速させるためのレポートです。IT人材採用のリアルな課題と、成功への具体的なヒントを数字で示します。

・IT系企業は順調、非IT系企業は苦戦傾向。業態で差が出る採用進捗のリアル

・採用手法は「待ち」から「攻め」へ。スカウト媒体や外部サービスの活用が活発に

・求人票やスカウト文の作成などにおいて生成AIの活用が広がる

・20代の正社員IT人材の約半数が「静かな退職」状態にある

最新のIT人材採用市場について詳しく知りたい方は以下より無料でダウンロードし、採用活動にお役立てください。

「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。

レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。

【2025年最新】採用市場の動向

2025年の採用市場は業界にもよりますが、全体としては企業にとって厳しい状況が続いています。採用を成功させるには、まずは最新の市場動向を把握しておきましょう。

中途採用市場の動向

現在の中途採用市場は、売り手市場となっています。厚生労働省が発表している一般職業紹介状況(令和7年5月分)によると、令和7年5月時点の有効求人倍率は1.24倍を記録しました。この数字は、求職者1人に対して1.24件の求人があることを示しており、人材の獲得競争が難しいことが分かります。

人材獲得のためには、従来の採用方法だけでなく新たなアプローチが必要だといえるでしょう。

参考:一般職業紹介状況(令和7年5月分)について|厚生労働省

新卒採用市場の動向

新卒市場においても、中途採用と同様に厳しい状態が続いています。少子化の影響で就活生の絶対数が減少している一方、積極的に採用活動を行う企業は多く、学生は複数の内定を獲得できる環境にあります。

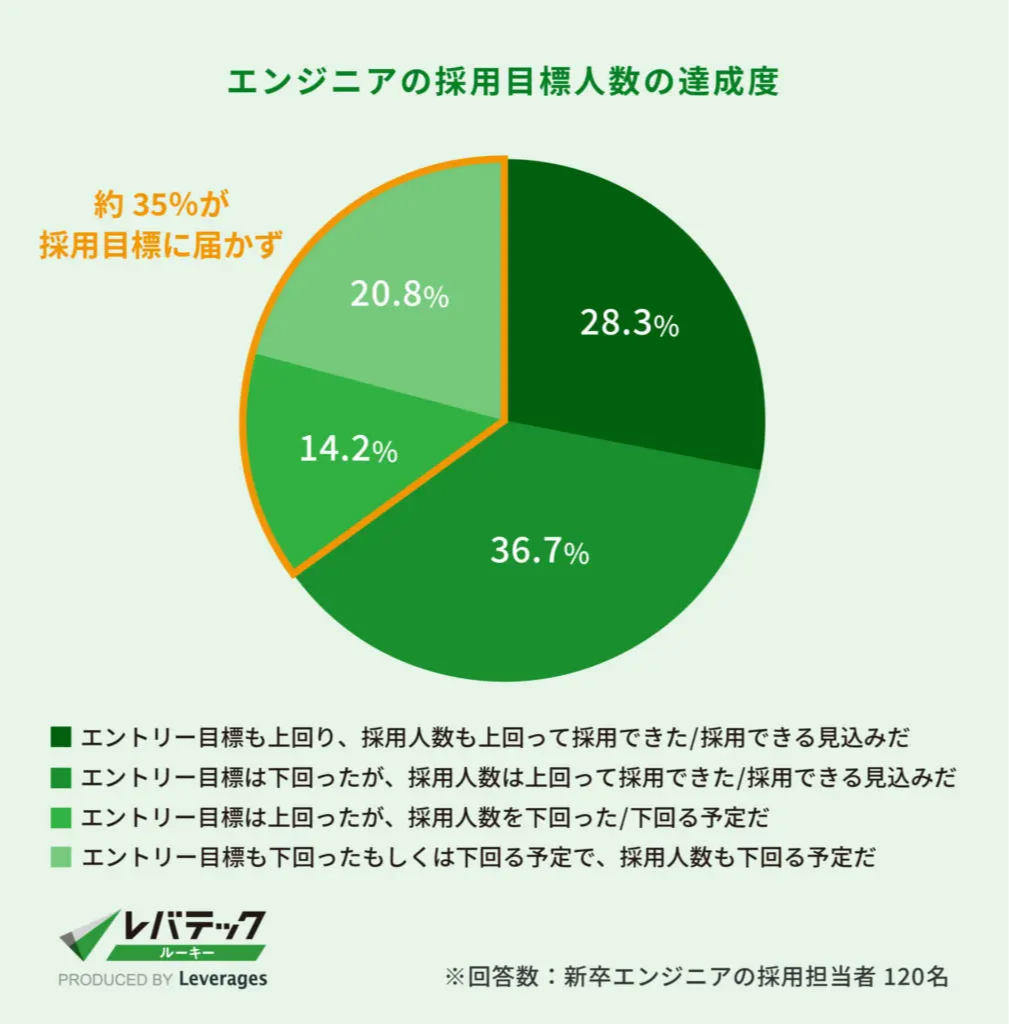

採用目標人数に届かない企業がある

エンジニア採用に限定したデータになりますが、レバテックの調査では新卒エンジニア採用を行う企業の担当者のうち、約8割が新卒採用に注力していると回答しました。目標人数の達成度については、以下の結果となっています。

引用元:新卒エンジニア採用を実施する企業の約4割が、 25卒の採用目標に届かず|レバテック

25年卒業予定のエンジニアの採用目標人数の達成度については、「下回った」もしくは「下回る予定」(※1)の回答が全体の35.0%を占めています。この結果からは、新卒エンジニアの採用に苦戦する企業が多いことが分かるでしょう。

※1:下回るもしくは下回る予定の合計:「エントリー目標は上回ったが、採用人数を下回った/下回る予定だ(18.1%)」と「エントリー目標も下回ったもしくは下回る予定で、採用人数も下回る予定だ(16.9%)」の合計

参考:新卒エンジニア採用を実施する企業の約4割が、 25卒の採用目標に届かず|レバテック

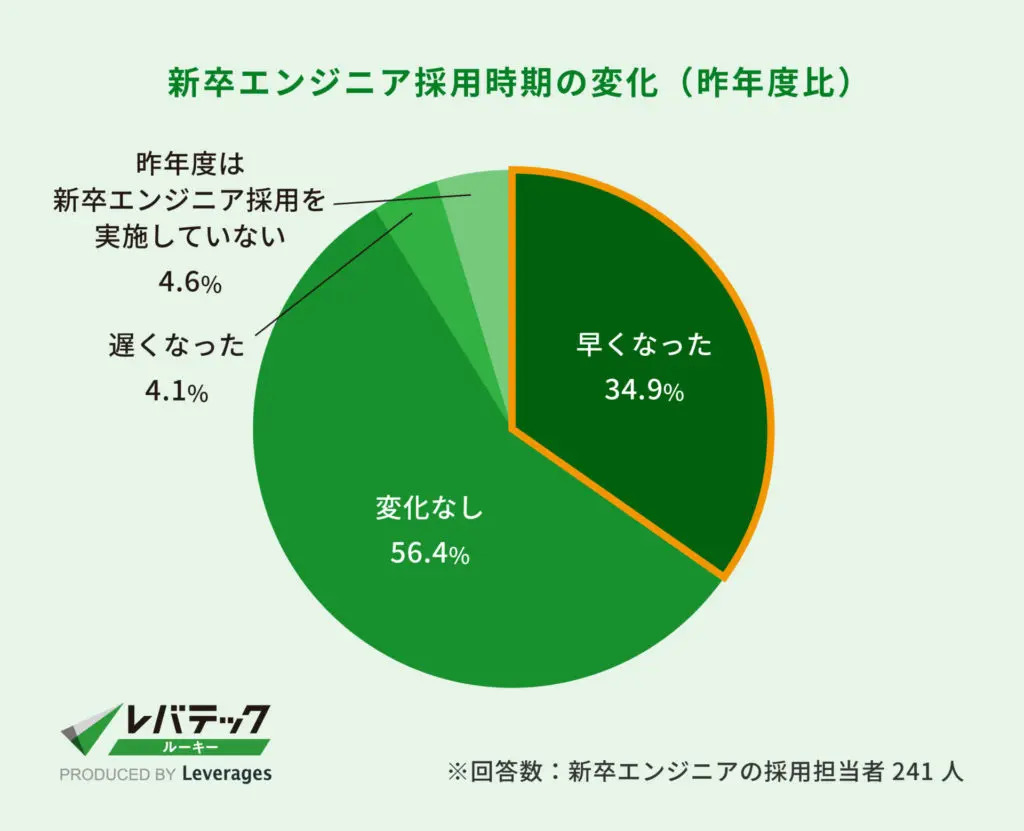

採用時期を前倒しする企業が増えてる

レバテックの別の調査では、優秀な人材獲得のため採用開始時期を前倒しする企業が多いことも分かっています。

引用元:新卒エンジニア採用、約3割が開始時期を「前倒し」、 長期化による現場社員の負担も|レバテック

2026年3月卒業予定者の採用について、昨年度と比較して採用開始時期が「早くなった」と回答した企業は約35%という結果になりました。企業が採用時期を早期する理由としては、「優秀な人材に出会うため(64.3%)」が過半数を超えています。

学生側の動きを見てみると、レバテックの調査では、26卒エンジニア職志望学生のうち約8割が就活解禁日前に就職活動を開始していることが分かっています(※2)。

企業が採用開始時期を前倒ししたことで学生側の就活開始時期も早期化し、その動きに応じて各企業が採用時期を早める傾向が続いていると考えられるでしょう。

※2:2025年3月発表 「2026年卒就活意識・実態調査」

参考:新卒エンジニア採用、約3割が開始時期を「前倒し」、 長期化による現場社員の負担も|レバテック

最新のIT人材の採用市場動向を知りたい方へ

IT人材白書2025は他社の採用人数や予算の動き、エンジニア未経験者の採用、生成AIの活用状況などIT人材採用に関わる方が知りたい情報を一つにまとめた資料です。

⇒「IT人材白書2025」を無料でダウンロードする

注目を集める採用トレンド

現在の人材採用市場は競争が激しく、従来の採用手法だけでは優秀な人材を確保することが難しくなっています。新しい採用手法を取り入れることで、採用を成功させられる可能性が高まるでしょう。

ここでは、最近注目されている採用トレンドを紹介していきます。

オンラインでの採用活動

コロナ禍をきっかけに広まったオンラインによる採用活動は、今や標準的な採用手法となっています。

リモート面接では地理的な制約がなくなるため、全国各地の優秀な人材にアプローチできるようになりました。オンラインインターンも人気を集めており、気軽に参加できるオンラインでインターンの参加者を増やせれば、選考の応募者が増えると期待できます。

このように、選考や就活イベントにオンラインツールを取り入れることで、採用の対象範囲を広げられるでしょう。

フリーランスや副業人材の活用

正社員の採用から、フリーランスや副業人材の活用に切り替える企業も増えています。フリーランスや副業人材は短期の契約を結べるため、特定のプロジェクトやスポット的な業務を任せたい際の人材確保に向いています。

最近はフリーランスとして独立する人が増えているため、多様な働き方を受け入れる体制を整えることで、自社に必要な人材を確保できる可能性が高まるでしょう

正社員エンジニアの採用に難航している場合は、以下の資料でフリーランスのメリットをご確認ください。

もうエンジニア不足は怖くない。採用難を乗り越え、事業成長を加速させるには?

⇒「ITエンジニア採用難の突破口!フリーランス活用で事業成長を加速」をダウンロードする

「採用ピッチ資料」の制作

最近は、「採用ピッチ資料」を制作する企業も増えています。採用ピッチ資料とは、企業が求職者に自社の情報を伝えるプレゼンテーション形式の資料のことです。

カジュアル面談や企業説明会などで活用され、自社の魅力だけでなく課題についても正直に伝えることが特徴です。現実的な課題も共有することで、入社後のギャップを減らし長期的な定着につながります。

選考前に自社についての詳しい情報を伝えることで、自社の方向性や価値観に共感する人材との出会いを促す効果も期待できるでしょう。

「採用動画」の制作

職場の様子や社員へのインタビュー動画を、SNSや自社サイトで配信する企業も増えています。動画であれば、文字や写真だけでは伝わりにくい会社の雰囲気や社員の人柄をリアルに伝えることが可能です。

また、短時間でも視聴者の印象に残る動画を制作できれば、自社の名前を覚えてもらえ知名度向上につながります。特に、知名度が低い企業はインパクトのある動画で企業名や事業内容を覚えてもらうと良いでしょう。

ミートアップの実施

リラックスした雰囲気の中で交流するミートアップは、相互理解を深める場として効果的です。形式ばった面接とは異なり、カジュアルな場で本音の会話ができるため、お互いの人間性や価値観を知るのに適しています。

ベンチャー企業では、単なる懇親会ではなく勉強会形式のミートアップが行われることもあります。

エンジニア採用であれば、技術的なテーマについて学びながら交流できる場を設けることで、参加者にとっても価値ある時間を提供することが可能です。自社のエンジニアが講師役を務めることで、技術力や組織の雰囲気もアピールできるでしょう。

このほかにも、エンジニア採用のトレンドについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

【最新版】エンジニア採用のトレンドは?就職・転職市場の動向を解説

2025年に注目すべきトレンドの採用手法

人材獲得のためには、自社に合った採用手法を取り入れることが必要です。ここでは、現在のトレンドである採用手法を解説します。メリットとデメリットも紹介するので、自社の状況に合わせて最適な手法を選びましょう。

攻めの採用を実現する「ダイレクトリクルーティング」

ダイレクトリクルーティングとは、企業が直接候補者にアプローチする採用手法です。SNSや転職イベントで見つけた優秀な人材に、直接メッセージを送ってオファーします。待ちの姿勢ではなく、積極的に理想の人材を探せる点が特徴といえるでしょう。

さらに、スカウトサービスの人材データベースを利用すれば、より効率的に自社に合った人材を見つけることもできます。レバテックダイレクトには、ITエンジニアやデザイナー人材が登録しているので、人材をお探しの企業はぜひ利用を検討してください。

メリット

自社が求める条件に合った人材に的確にアプローチできることです。自社が求めるスキルや経験などの条件を満たす人材に絞ってコンタクトできるため、採用のミスマッチを減らせます。転職を考えていない人材(転職潜在層)にもリーチできる点も強みといえるでしょう。

さらに、求人広告では伝えきれない自社の魅力を、個別にカスタマイズしたメッセージで伝えられるのもポイントです。相手の経歴や興味に合わせた内容を送ることで、返信率や面談率を上げられます。

デメリット

自社で一から人材を探す場合、条件に合う人材が見つかるまで時間がかかることがあります。さらに、魅力的なメッセージ作成にはノウハウが必要で、採用担当者のスキルによって成果に差が出やすいという側面があるでしょう。

詳細なターゲティングと高い返信率で求める人材から応募獲得! IT人材特化型のスカウト求人メディア「レバテックダイレクト」にお任せ!

⇒IT人材特化型のスカウト求人メディア「レバテックダイレクト」の詳細を知りたい

社員の人脈を活かす「リファラル採用」

リファラル採用とは、自社の社員に知人や前職の同僚などを紹介してもらう採用方法です。紹介された人材は必ず採用しなければいけないわけではなく、自社の採用基準に沿って合否を決定します。

メリット

リファラル採用のメリットは、社員が自社の文化や仕事内容を理解した上で候補者を紹介してくれるため、文化的なフィット感が高い人材を採用できる点です。被紹介者は紹介者から会社や業務についての詳細を聞いたうえで選考に進むため、ミスマッチが少なく入社後の定着率が高い傾向にあります。

また、リファラル採用は採用コストを抑えられることも魅力です。社員への紹介インセンティブを支払ったとしても、求人広告サイトへの掲載料や人材紹介会社への手数料と比べるとコストを削減できるでしょう。

デメリット

社員の人脈に頼るため、似たようなバックグラウンドや価値観を持つ人材が集まりやすく、組織の同質化を招くおそれがあります。これは、一体感を高めたい場合はメリットにもなりますが、会社の多様性を重視する場合はデメリットになり得るでしょう。

ほかには、人材を不採用にした場合、紹介者と被紹介者の関係が悪化しないよう伝え方に気をつける必要がある、といった手間がかかることも覚えておきましょう。紹介してくれた社員の人間関係が悪化してしまうと、その後のリファラル採用への協力を得にくくなるため注意が必要です。

潜在層にアプローチする「SNS採用」

SNS採用は、X(旧Twitter)やInstagram、LinkedInなどのSNSを活用して人材を見つけ出し、採用につなげる手法です。

今や、SNSは多くの人々が日常的に利用しているプラットフォームで、幅広い年齢層や職種のユーザーが登録しています。そのため、従来の採用チャネルでは出会えなかった層にも自社の情報を届けられるでしょう。

メリット

SNS採用のメリットは、転職サイトに登録していない潜在的な候補者にリーチできる点です。新卒はもちろん、中途採用の母集団形成にも役立つでしょう。母集団形成のために必要な知識は、以下の記事でも紹介しています。

中途採用の母集団形成とは?採用を成功させるための方法やポイントを解説

また、採用広告とは違い、日常的な情報発信を通じて自然と企業ブランディングを行うことが可能です。写真や動画を使って、職場の雰囲気や社員の働く様子など、求人票だけでは伝えきれないリアルな情報を伝えられます。

デメリット

SNSを通して自社の認知度を高めるには、一時的な活動ではなく、長期的な視点での運用が求められるため、担当者の負担が大きくなりがちです。

さらに、SNS上での不用意な発言が自社のイメージを損なうリスクもあります。一度広まったネガティブな評判はなかなか消えないため、発信には細心の注意が必要です。運用する際は、SNSポリシーの整備や担当者のトレーニングを行う必要があるでしょう。

即戦力を確保できる「アルムナイ採用」

アルムナイ採用とは、過去に自社で働いていた元社員(アルムナイ)を再雇用する採用手法です。一度は退職したものの、別の会社での経験を積んだ後に戻ってくることから、「出戻り採用」とも呼ばれます。

メリット

アルムナイ採用のメリットは、社風や業務内容を熟知した即戦力を確保できる点です。新入社員と比べて研修期間を大幅に短縮でき、早期から成果を出せる可能性が高くなります。

また、外部での経験を持ち帰ってくれるため、新たな視点や知識が組織に入ってくる効果もあります。他社での経験を通じて成長した人材が戻ることで、組織に刺激を与えられるでしょう。

デメリット

現職社員とアルムナイの間で処遇の不公平感が生まれる可能性があります。アルムナイを入社後すぐに重要なポジションに就ける、アルムナイだけに特別な働き方を認めるなどの対応をとると、既存社員の意欲低下につながるおそれがあります。アルムナイ採用を行う際は、社内の公平性に配慮しましょう。

このほかにも、中途採用の手法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

【13選】中途採用の方法を紹介!トレンドや各手法のメリット・デメリットを解説

採用を成功させるのに必要な6つのポイント

採用を成功させるには、トレンドを取り入れるほかにも、自社の課題を明らかにしたり、採用ターゲットを広げたりするなどの取り組みが必要です。

ここでは、採用成功に必要な6つのポイントを解説するので、確認していきましょう。

1.自社の課題を洗い出す

採用活動を始める前に、まず自社の課題を明確に洗い出しましょう。求人に応募がない理由は何か、離職率が高い理由は何かなど、人材が不足する根本的な問題を特定することが大切です。

たとえば「若手は採用できているが、リーダー層が不足している」という課題があれば、未経験者採用ではなくミドルクラスの人材をターゲットにした採用戦略を組み立てるべきです。課題に対応した採用手法を選ぶことで、効率よく必要な人材を確保できるようになるため、トレンドの採用手法を選ぶ前に、まずは自社の状況を正確に把握しましょう。

2.採用したい人物像を明確にする

価値観や志向性を含めた採用したい人物像(ペルソナ)を具体的に設定しましょう。設定した人物像を採用に関わる社内メンバーと共有することで、一貫した評価基準で選考を進められるようになり、採用のミスマッチを防げます。

人物像を考える際は、「営業経験3年以上」といったスキル要件だけでなく、「チームでの協働を重視する人」といった組織にフィットする人材像を明確にすることが大切です。詳しい設計方法については、以下の記事をご覧ください。

採用におけるペルソナの設計方法を解説!作成時に役立つフォーマットも紹介

3.利用している求人サービスを見直す

現在利用している求人サービスが、自社の採用ニーズに合っているか見直しましょう。

たとえば、エンジニアを採用したいなら、IT人材が多く登録しているサービスを選ぶのがおすすめです。大手の総合転職サイトだけでなく、エンジニア特化型のサービスや、技術スタックに特化したコミュニティサイトなど、目的に合わせたチャネルを選びましょう。

費用対効果も重視したい観点です。高額な求人掲載料を払っていても、一定の応募がないなら見直しのタイミングといえます。過去の採用データを分析し、どの求人サービスからの応募者が最終的に採用につながったのかを確認することで、費用対効果が高いサービスを絞り込みましょう。

4.複数の採用手法を組み合わせる

一つの採用手法だけに頼るのではなく、複数の手法を組み合わせることで採用率を上げられる可能性があります。求人サイトだけでなく、SNS採用やリファラル採用など、さまざまなアプローチを並行して行いましょう。

たとえば、即戦力が必要な場合は、人材紹介サービスやダイレクトリクルーティングなどを組み合わせるのが効果的です。

人材紹介サービスでは、担当者が自社の条件に合う人材を厳選して紹介してくれるので、工数をかけずにスキルの高い人材を見つけられます。ダイレクトリクルーティングでは、スカウトサービスの検索機能を使って求めるスキルや経験を持った人材をピンポイントで絞り込むことができます。2つの手法を組み合わせることで、より早く即戦力人材を見つけられるでしょう。

新卒の採用には、就職イベントやインターンシップといった手法の組み合わせがおすすめです。合同会社説明会といった就職イベントを活用すれば、効率的に母集団を形成できます。学生を評価する段階では、インターンを通してその仕事ぶりを観察することで、書類選考や面接だけでは分からない能力や人柄を評価できるでしょう。

5.未経験者採用を視野に入れる

経験者の採用が難しい状況では、未経験者の採用も視野に入れましょう。未経験は経験者と比べて採用しやすく、人材獲得の幅を広げられます。

未経験者を育てるためには、社内で教育担当者を育成したり、研修プログラムを整備したりする必要があり、その点をデメリットに感じる企業も多いでしょう。確かに、初期投資は必要になりますが、社内に未経験者を受け入れるフローが確立されれば、長期的には採用コストを減らせる可能性もあります。

また、自社で一から育てた人材は会社への愛着も生まれやすく、定着率が高まる傾向にあるでしょう。育成の手間はかかっても、結果的に長く会社に貢献してくれる人材を獲得できる可能性は高いと考えられます。

6.応募者への対応は素早く行う

応募者への対応はできる限り素早く行いましょう。優秀な人材ほど複数の企業から声がかかっている可能性が高く、対応が遅れればその間に他社の選考が進み人材を逃してしまいます。

メールの返信や面接日程の調整、合否連絡など、一連のプロセスをスピーディーに行うことを意識しましょう。応募から24時間以内に何らかの返信をするといった具体的なルールを設けることで、迅速な対応を徹底できます。

採用トレンドに関するよくある質問

採用トレンドに関するよくある質問に回答していきます。最新の市場動向や採用手法について知りたい方はぜひご覧ください。

Q.2025年の採用市場の動向は?

中途採用、新卒採用ともに売り手市場が続き、企業にとっては人材獲得が難しい状況が続いています。厚生労働省が発表している一般職業紹介状況(令和7年5月分)によると、有効求人倍率は1.24倍を記録しており、採用の難しさがうかがえるでしょう。

参考:一般職業紹介状況(令和7年5月分)について|厚生労働省

Q.注目を集めている採用トレンドは?

リモート面接やオンラインインターンなど、求職者が現地に行かなくても選考やイベントに参加できる手法が注目を集めています。会社の情報をプレゼンテーション形式で伝える「採用ピッチ資料」や、動画形式で伝える「採用動画」を制作する企業も増加傾向にあります。

Q.トレンドの採用手法は?

企業から候補者に直接アプローチするダイレクトリクルーティングや、社員に知り合いを紹介してもらうリファラル採用がトレンドです。一度退職した社員を再び雇用するアルムナイ採用も、即戦力を確保する手段として注目を集めています。