アバターのための規格「VRM」の誕生秘話! 概念を規格として定義するために必要なこと

2022年5月10日

株式会社バーチャルキャスト 取締役CTO

岩城進之介

ドワンゴにおいて各種AR・VR・放送技術・イベント演出のシステム開発を手掛け、バーチャルキャラクターが出演するイベント等を数多く送り出した。2018年、3Dアバターの共通フォーマットとなる「VRM」を設計・提唱。その後株式会社バーチャルキャストを設立、技術面の指揮にあたっている。株式会社バーチャルキャスト取締役CTO、VRMコンソーシアム理事・技術委員長。

テクノロジーで社会の変化に立ち向かう人に向け、一般社団法人日本CTO協会が開催したイベント「Day One – CTO/VPoE Conference 2022 Spring -」。今回紹介するセッションは、メタバースが話題になるなか、プラットフォーム間で相互運用可能な3Dアバター向けファイルフォーマットとして注目が集まる「VRM」。このVRMを設計するにあたって、何を考え、どんな思想を表現したのか。VRMの設計者である岩城進之介(@MobileHackerz)氏が語ってくれた。

- 3Dアバター向け共通規格「VRM」とは

- 要件定義から方針決定。VRMはどのようにつくられてきたのか

- クリエイターファーストかエンジニアファーストか。VRMで文化をつくっていく

- なぜライセンスを制限するのか。「VR時代に必要とされる新フォーマット」の誕生

- リリースに向けて。ビジネスモデルとの噛み合わせをどう実現したのか

3Dアバター向け共通規格「VRM」とは

「VRM」とは、プラットフォーム非依存・横断型の3Dアバターファイルフォーマットである。「人型のキャラクターやアバター」において、細かいモデルデータの差違を吸収・統一し、アプリケーション側の取り扱いを簡単にできる特徴を持つ。

岩城氏は、VRMの普及と統一規格の策定を目的とした「一般社団法人VRMコンソーシアム」の理事・技術委員長も務める。

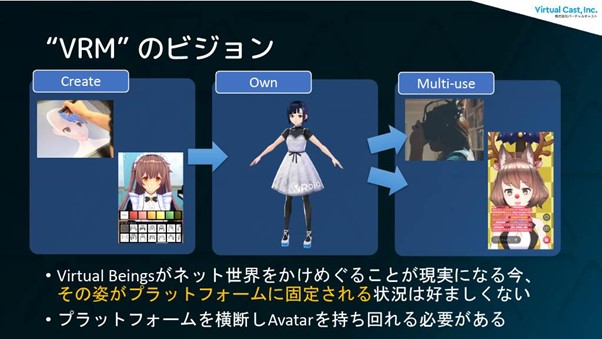

これまではゲームやアプリごとに、ユーザーが使用するアバターがそのプラットフォームに固定されることが一般的だった。ところが、AR/VR/MR分野の成長に伴い、Virtual Beingsが身近な存在になった今、物理世界にいるユーザーの姿とアバターの姿の境界線がゆらぎつつある。そんな中、VRMはプラットフォームに制限されずに、どこにいても自分の姿としてのアバターが使えることを実現している。

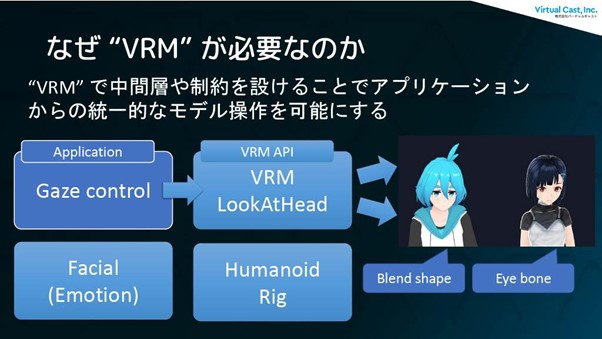

また、3Dアバターモデルというと、アバターの動き、表情、目線を表現するのに様々な流派が存在し、使用するソフトによっても座標系が異なったりする。

「全てのパターンを網羅するのは大変で、そのままではアプリケーション側の負担が大きくなる一方。VRMというファイルに書き出せば、その違いを中間層で吸収したり、制約を設けたりすることで、統一的なモデル操作を可能にしています」

このセッションでは、VRMそのものを紹介するのではなく、VRMをつくることになったきっかけや立ち上げにあたり何を考えたのか、ファイルフォーマットという無機質なものにどのように「意思・思想」を込めたかについて語っていきたいと岩城氏は語り、セッションを進めた。

要件定義から方針決定。VRMはどのようにつくられてきたのか

「VRM」というフォーマットをつくったきっかけは、2017年から2018年にかけて登場したバーチャルYouTuber(以下、VTuber)の影響を受けたという。特にVTuberの火付け役にもなった「バーチャルのじゃロリ狐娘Youtuberおじさん」の存在は大きかったと岩城氏は振り返る。

▲バーチャル狐娘Youtuberおじさん。はじまります。【001】

当時岩城氏が在籍していた株式会社ドワンゴでも、誰でもVTuberになれるサービス、後の「バーチャルキャスト」を立ち上げることになった。

「VRサービスをつくるにあたり、せっかくだからプリセットだけでなく、自分の好きなモデルを持ち込んでアバターとして使えるようにしたい。そのためには、アバターを持ち込む方法や、キャラクターモデルを取り扱う手段が必要だという話になりました」

そこで、ドワンゴでイベントの技術開発を担当していた岩城氏は、自社だけでなく、一般のユーザーでも取り扱える共通基盤をフォーマットとして定義したいと考えた。

導き出された当初の要件は下記の4つになる

- ・さまざまなキャラクターのモデルをアプリケーション側から統一的に扱いたい

- ・VRアプリでアバターとして使いたい

- ・VRのアプリケーションからランタイムに読み込めるようにしたい

- ・高度な専門素養がない一般のユーザーでも取り扱えるようにしたい

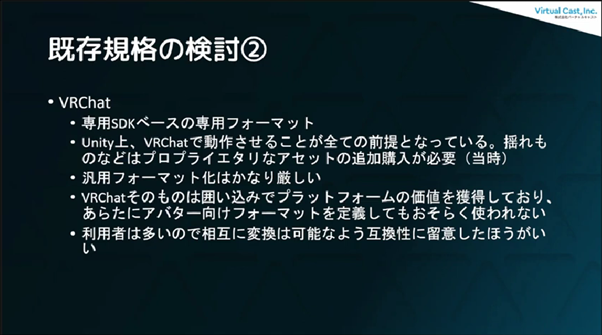

これらの要件を実現するために、まずは既存の規格が検討された。最初に「AutodeskFBX」という業界標準のフォーマットを検討したものの、編集用のフォーマットのためランタイムロードには向かず、機能が複雑で汎用的には使いづらい。また、VRChatの使用も考えたが、Unity上でつくるための専用フォーマットであり、汎用性が低いなどの理由から断念したという。

さらに、コミュニティベースのキャラクター動画制作システム「MMD (MikuMikuDance)」も検討された。しかし、拡張規格pmxは商用不可であることや、もともと初音ミクのキャラクターに合わせてつくられたデータフォーマット自体が汎用化されにくいことなどから、候補からはずれることとなった。

「自分の好きなキャラクターのファンメイド動画をつくるためのツールと、アバターとしてVRの世界に飛び込むための自分の姿を決めるフォーマットとでは、用途の性格が大きく異なるんですね。その辺を踏まえて、新しくフォーマットをつくろうということになりました」

新しいフォーマットのベースとなる技術はKhronosGroupが定義している「glTF2.0(GL Transmission Format)」。ランタイムロードに適した3Dデータフォーマットである。エクステンションという形で独自の定義を拡張する機能が備わっている。また、ファイルを一つにまとめるということもできるし、Unity向けのライブラリもある。

もう一つは、「MToon」という軽量でVR対応のトゥーンシェーダーを採用することにした。

開発当時はキャラクターを表示するためのトゥーンシェーダーといえば、「ユニティちゃんトゥーンシェーダー」がデファクトスタンダードだったが、高機能かつ独自のライセンスが必要としていたため、採用することを断念したという。

このようにして大枠の方針が以下のように決まったという。

- ・MMDとは異なるキャラクターを扱う3Dファイルフォーマットを新たに定義する

- ・自社向けの独自フォーマットではなく、広く使えるものにする

- ・glTF2.0をベースとしてランタイムロードに向いたものにする

そしてこれらの条件に合ったフォーマットを「素早くつくってリリースすること」である。

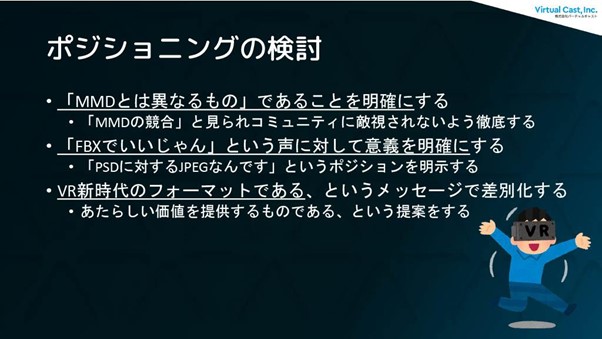

方針が定まってから、フォーマットをより多くの人に使っていただけるように市場でのポジションニングを行った。具体的には「MMDの競合」として見られ既存コミュニティから敵視されないように、MMDとの違いを明確にした。また、FBXに代替されないようにVRMの独自性を明示し、「アバターのためのフォーマットである」というメッセージを打ち出すことで既存ツールとの差別化を図った。

クリエイターファーストかエンジニアファーストか。VRMで文化をつくっていく

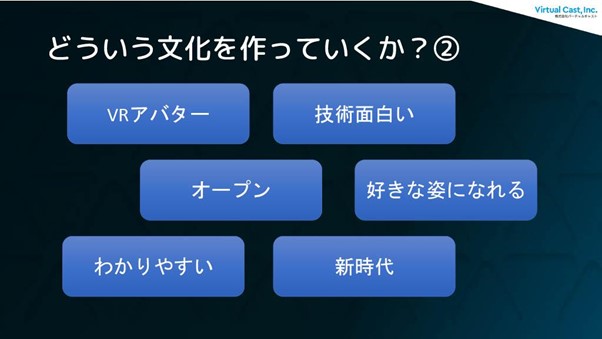

では、ポジショニングに対してどういう文化をつくっていくべきなのか。岩城氏らは、MMDコミュニティの独自文化形成や蓄積、ライセンスの扱い方、炎上騒動などの前例を参考にしつつ、ユーザーと開発側の間にすれ違いが生じないように、新たな文化を形成することを考えることにした。

「新しい技術でこんな新しいことができるようになって面白い、という空気にしたい。誰でも使っていいオープンなフォーマットで、VRMを取り入れて新しい技術を開発してみよう、というワクワク感を伝えたい。一方で、既にあるキャラクターではなく、自分が好きな姿になれるキャラクターがつくれるという価値観を表現したい」

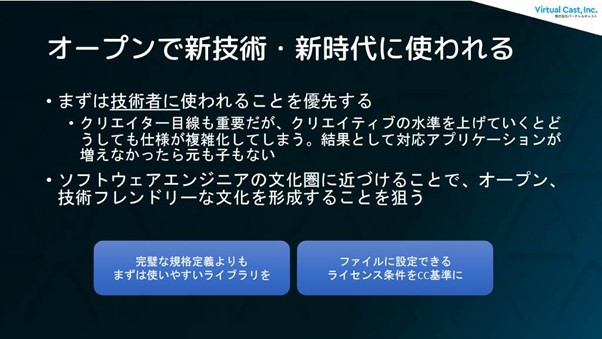

オープンで新技術・新時代に使われるものにするために、強く意識したのは、「まずは技術者に使われることを優先する」ということだ。

「クリエイターファーストにするかエンジニアファーストにするか、かなり悩みました。クリエイターが表現したいことやその表現は奥深く幅広い。ただそれを全部フォーマットに取り入れてしまうと、どんどん仕様が複雑になり扱いにくくなってしまう。そこで、まずはアプリケーションをつくりやすいシンプルさ・使いやすさを優先して、基盤を先に整備してからすそ野を広げていく進め方に決めました」

ソフトウェアエンジニアの文化圏に近づくことで、オープンで技術フレンドリーな文化を形成する。誰にでも使いやすいライブラリの提供を最優先し、ファイルにライセンス条件を設定できるようにした。

もう一つ検討したのは、「キャラクターの性別フィールドは必要か」という問いだった。VRMの中にキャラクターの性別を示すフィールドはないという。

「もし性別フィールドをつけた場合、男性と設定したアバターはデフォルトで男性っぽく動き、女性と設定したら女性っぽく動くことになる。そうと強制しなくても、フィールドがあるだけで実装を誘導してしまいます。それは、フォーマットの設計思想である『自分の好きな姿になれる』に合致しないため、性別フィールドは必要ないという結論に至りました」

なぜライセンスを制限するのか。「VR時代に必要とされる新フォーマット」の誕生

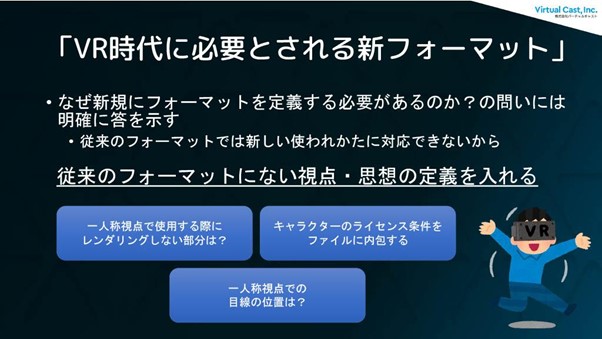

では、なぜ新規にフォーマットを定義する必要があるのか。それは従来のフォーマットにない視点・思想を定義に入れる必要があるからだ。

「一つは、VRの中で自分がアバターとなっているときは、外側からキャラクターを動かす視点ではなく、キャラクターの一人称視点が求められるようになったからです。一人称視点で使用する際に、レンダリングしない部分を定義する必要があります。また、キャラクターのライセンス条件についても、ファイルの中に書き込めるようにしました」

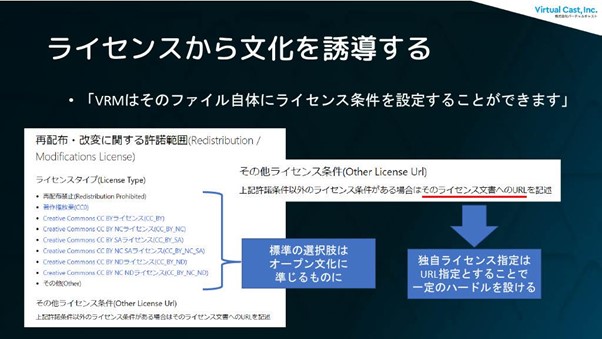

このライセンスについては、もう一つ仕掛けがある。後から使うユーザーの利用ハードルを下げ、ソフトウェアライセンスに近いオープンな文化を醸成するために、ユーザーによる独自ライセンスの派生をなるべく抑える必要がある。そこで、VRMではキャラクターをつくる際に、基本的に独自のライセンスを新たに発行するのではなく、あらかじめ用意されたライセンスから選択してもらうようにした。

「ライセンスの条件は、基本的にはクリエイティブコモンズベースで提示されているものから選択していただきます。ただ、どうしても独自のライセンスを定義したい人は、独自のライセンスを定義するフィールドにURLを書くというルールにしました」

テキストフィールドにしてしまうと、どんどんライセンスが増えていってしまうため、ライセンスページをつくってリンクを貼るようにしたのだという。一段階ハードルを設けることで、なるべく既存の選択肢から選んでくれるようにすることが狙いだと、岩城氏は語った。

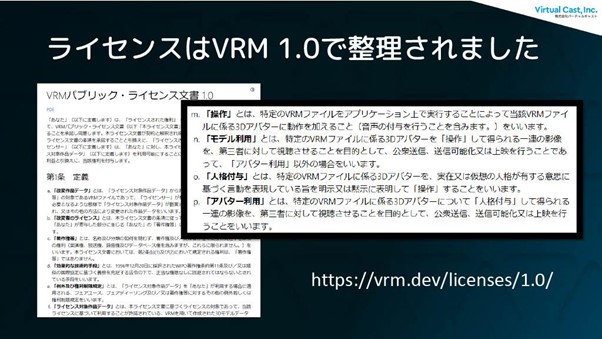

さらに、新時代感を演出するために、どういう条件でアバターを使っていいかというライセンスの説明をする際に、「アバターの人格権を設定することができる」という言葉を敢えて使用したという。このように打ち出した結果、「VRMはアバターの人格を定義できるファイルフォーマット」として注目されるようになった。

「キャッチーな要素を入れることで、これは新しいものだと主張できました。VRM 1.0では、各ライセンスの定義を改めて整理し、明文化して提示しています」

リリースに向けて。ビジネスモデルとの噛み合わせをどう実現したのか

初期コミュニティに関しては、岩城氏のTwitterで呼びかけて形成した。たまたま自身がAR/VR開発者のコミュニティにいたのでできたが、「大きな会社で、内々にコミュニティをつくる方法の正解がまだわからない」と振り返る。

ライブラリに関しては、開発者が使いやすいものを提供することを特に意識した。厳密で正しいフォーマットよりも、キャラクターを表示して動かすまで、とにかく簡単にできるライブラリを提供した。一方で、スピードを優先したために、一部エラーを出したなどの反省点もあったが、無事リリースすることができた。

リリースに向けて最後に意識したのは、ビジネスモデルとの噛み合わせだった。岩城氏は「様々なアバターを自分のアプリケーションに取り込めるようにすることは、逆説的にいうと、ユーザーのこれまでの各プラットフォームで構築してきたエコシステムを捨てさせること」と語った。アバターに付随するアイテムや着替え機能などをどうVRMに落とし込むかについても検討したという。

「VRMは編集用のファイルではなく、中間ファイルフォーマットです。ほかのキャラクターメイキングツールでキャラクターを創って、VRMをつかって様々なプラットフォームに持っていく。そんなイメージを伝えました。さらに、アバターの持って行き先としても、意識してVRのサービスに絞りました。既存のコミュニティと競合しないため、あくまでもこれは新しいサービス、新しいファイルフォーマットであり、今までのものの置き換えではないことを主張しました」

2018年の4月にVRMをリリースした当初は、仕様で使えるアプリケーションも少なく、制約が多かったことや、Unity依存となったライブラリに対する批判もあった。また、初期はエンジニア目線を重視したので、クリエイターからも創作の制約が多いという声をいただいたという。

それから4年経ち、アバター制作ツールや利用アプリケーションなど使えるアプリケーションの数も増えてきた。

「ファイルフォーマットのような無機質なものでも、開発者の思想が込められています。VRMの開発を4年間続けてきて、今ではようやく一定の支持が得られるようになりました。つくり続けること、その継続が重要だ」と岩城氏は語り、セッションをまとめた。

文・馬場美由紀

関連記事

【UI Crunch】仮想空間に接続するデザイン——業界の最先端を走る4社が語り合う、メタバースの現在と未来【イベントレポート】

最先端技術てんこ盛り!VirtualProduction~カムロ坂スタジオの撮影現場で行われるリアルタイム映像制作の挑戦~

バーチャル空間のグローバルシェアハウス爆誕!Z世代の起業家がつくる「やさしい」世界

人気記事