最新記事公開時にプッシュ通知します

増加するミドル・シニア世代ITエンジニア。その受け入れの現状について

2022年2月24日

合同会社エンジニアリングマネージメント 社長 兼 流しのEM

2000年より慶應義塾大学村井純教授に師事。動画転送、P2Pなどの基礎研究や受託開発に取り組みつつ大学教員を目指す。博士課程(政策・メディア)修了。その後高学歴ワーキングプアを経て、2012年に株式会社ネットマーケティング入社。マッチングサービス SRE・リクルーター・情シス部長・上場などを担当。2018年にレバレジーズ株式会社入社。開発部長、レバテック技術顧問としてエージェント教育・採用セミナー講師などを担当。2020年より株式会社LIGに参画。海外拠点EM、PjM、エンジニア採用・組織改善コンサルなどを担当。現在は合同会社エンジニアリングマネージメント社長 兼 流しのEMとして活動中。X(@makaibito)

久松です。IT界隈を歴史やエピソードベースで整理し、人の流れに主眼を置いたnoteを更新しています。連載6回目の今回は、企業におけるミドル・シニア世代のITエンジニアの受け入れ状況についてお話しします。

往年の35歳定年説、35歳エンジニア限界説

2010年代中盤までは「ITエンジニア35歳定年説」、「35歳転職限界説」が存在していました。当時のIT企業は3K(きつい、帰れない、給与が安い)、7K(3K+規則が厳しい、休暇が取れない、化粧が乗らない、結婚できない)などと言われていました。そのため、「ITエンジニアは35歳が限界だ」と言われているのは、スキルというよりは体力的な観点からでしょう。

参考記事:ITエンジニアと「45歳定年説」

今でこそIT企業に対する3K、7Kのイメージが払拭されたものの、その名残として、下記のような条件をつける企業は依然として存在します。

- ・年齢上限は35歳まで

- ・転職回数は3社未満

- ・在籍年数は各1年以上

このように、35歳以上のミドル・シニア世代には厳しい状況が続いてきました。ところが近年、少子化や団塊世代の退職、DX推進に伴うIT人材の需要拡大などにより、ITエンジニアの人手不足が深刻化し、ミドル・シニア世代の雇用が注目されつつあります。今回は具体的な数字を示しつつ、企業がミドル・シニア世代を受け入れる際に重要視するポイントをお話ししていきます。

増える続けるミドル・シニア世代

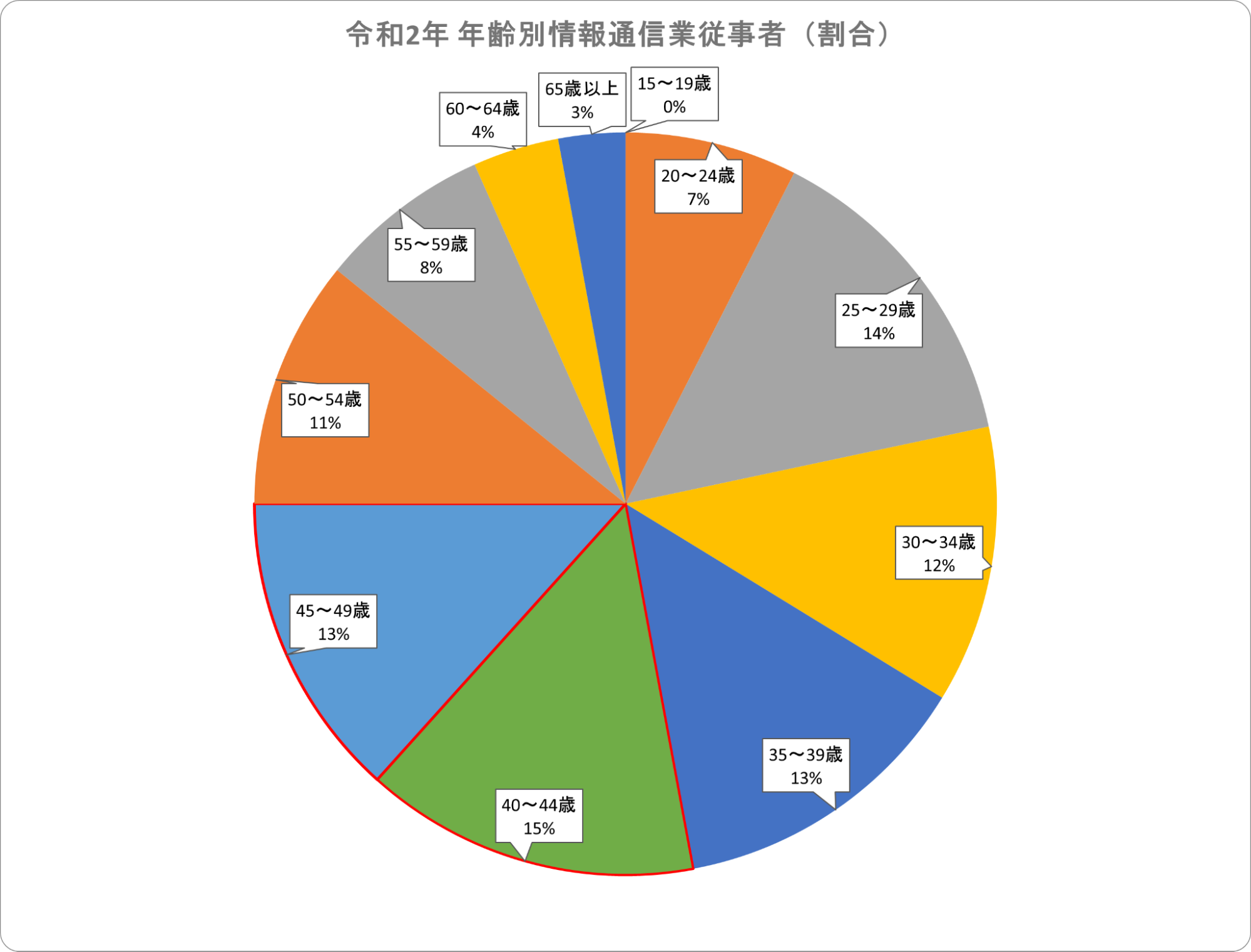

令和2年の『労働力調査年報』*1を元に、情報通信業に所属する方々(以下ITエンジニア)を年齢別にグラフ化したものを次に示します。これによると、40歳以上のITエンジニアが全体の半分以上を占めています。特に40〜49歳は28%を占め、年齢的にはIT業界全体の中核を担っていることが分かります。

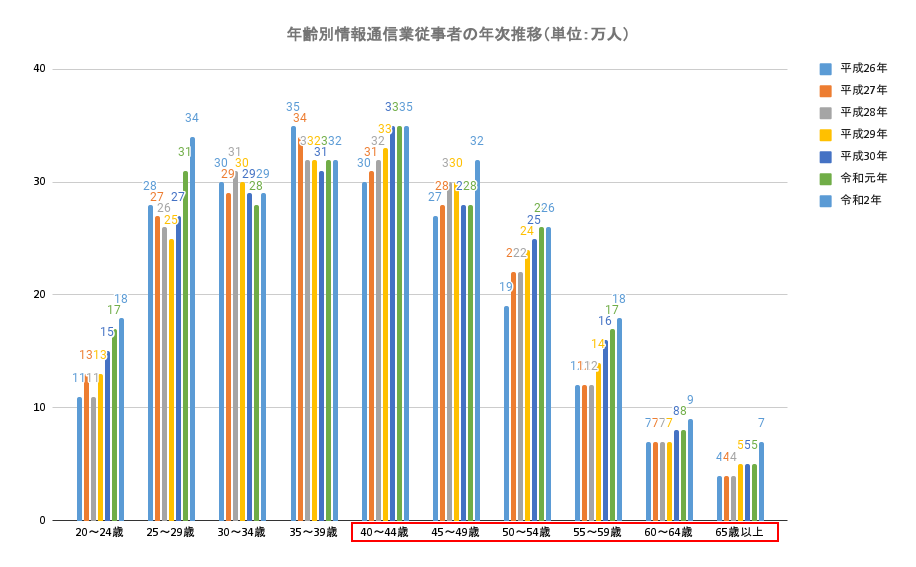

次に各年代の情報通信業従事者数の年次推移を見ていきます。

このグラフから分かるように、40代以上のITエンジニアの人数はこの数年で増加しています。考えられる理由としては、いわゆる団塊ジュニア世代(1971〜74年生)は客観的に見て人数が多いほか、この世代はWindows95が発売された1995年からIT革命が起きた2000年前後にかけて新卒入社されたため、上の世代に比べてITリテラシーが高いことも、ITエンジニアとして働く方が多くいると考えられます。

10年前に言われていた「35歳限界説」は、労働環境の改善により、その「限界」がだいぶ先に伸ばされました。それに加え、業界全体における若いプレイヤーの不足も、40代以上のITエンジニアの受け入れに拍車をかけます。

実際の求人状況について各社にヒアリングをしていくと、「50代後半でもスキルに現役感があれば良い」というスタートアップの企業も現れ始めました。企業側からしても、40代の転職はもはや問題ではなくなり、50代以降をどう受け入れるかという問題にシフトしています。この傾向のままいけば、年齢の上限はおそらく60代までに引き上がっていくでしょう。

ミドル・シニア世代受け入れのポイント

日本企業は正社員を解雇しにくい構造になっていることから、企業体力の低い企業は「活躍してくれなかったらどうしようか」「ぶら下がり人材になったらどうしようか」ということを警戒しています。ミドル・シニア世代の受け入れに慎重な企業は、下記2点を重視する傾向にあると思われいます

- ・スキルセットの現役感

- ・カルチャーフィット、柔軟性

スキルセットの現役感というのは、プログラミング言語、フレームワーク、ライブラリとそのバージョンなどが細かく見られます。

カルチャーフィット・柔軟性については、日常的な姿勢がポイントです。「前の職場では〇〇だったから、〇〇ができない今の職場はダメだ」などの物言いが最も嫌われます。

また、大企業から中小企業への転職の場合、仕組みが整えられていることや、優秀なスタッフが周りにいたことで成立していたパフォーマンスが発揮できなくなることもあります。さらに、年下の社員が面接に立った際に横柄な物言いになっていないかも注意して見られる。加えて、建設的な提案や改善行動ができるか、あるいは状況を加味して馴染んでもらえるかもポイントとなるでしょう。

現在、企業はこうした懸念点に対し、下記2点の対策を実施することで、その懸念を払拭しようとしています。

スキルアセスメントツールの利用

スキルセットの現役感を確認する方法として、プログラミングテストの他、海外なら「iMocha」、日本なら「track」や「AtCoder」など、プログラミングスキルを絶対評価できる仕組みが増えてきました。

これらの導入により、年齢や経験年数にとらわれないでスキルレベルを評価できる環境が整いつつあります。現職の現場環境が古すぎる場合であっても、プライベートなどでキャッチアップする姿勢がより求められるようになるでしょう。

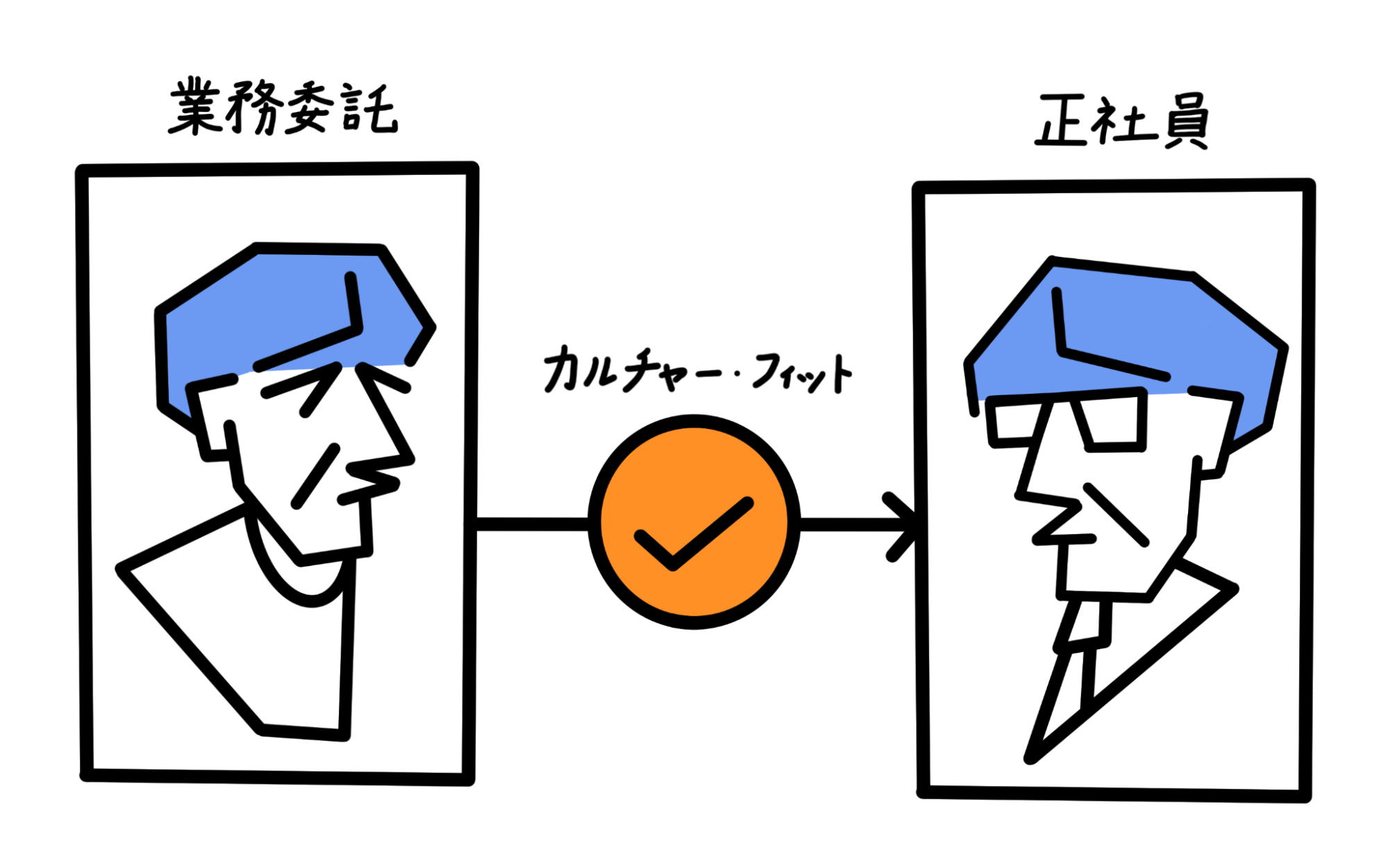

「週n日(n<5)の業務委託」から正社員化する

これは年齢を問わない話ではありますが、ITエンジニア市場は給与も採用コストも増大しており、ミスマッチを起こしてしまうと収支上に大きな支障をきたすことになっています。そのため一部企業では、業務委託・副業人材として採用し、徐々に正社員にシフトさせる動きが始まっています。

副業としての時間外就業が可能になったほか、週1日程度で現職で有給を取って業務委託として実務をするケースもあります。企業・候補者双方のカルチャーマッチもスキルマッチも図れることから、今後拡がっていくことが予想されます。

まとめ

アメリカなどであれば雇用規模20人以上の企業に対して、40歳以上の個人に対する年齢を理由とする雇用の差別を禁止しています*2。

日本国内でも平成19年10月から、雇用対策法が改正され、年齢制限の禁止が義務化されました*3。しかし、ITエンジニアについては暗黙の了解で年齢制限が残り続けています。

日本国内では少子化解消の目処が立っておらず、移民の受け入れもまだ進んでいません。少子化の観点で若手に期待できない国内では、オフショア展開をするか、あるいはシニア層をどう受け入れていくかが重要になります。年齢による足切りはなし崩し的に減っていくものと考えられます。

*1 総務省統計局『令和2年 労働力調査年報』https://www.stat.go.jp/data/roudou/report/2020/index.html(2022年2月24日アクセス)

*2 「アメリカの雇用における年齢制限禁止法について」https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000z03u-att/2r9852000000z0c0.pdf(2022年2月24日アクセス)

*3 「募集・採用における年齢制限禁止について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/topics/tp070831-1.html(2022年2月24日アクセス)

イラスト:Jonnas CHEN

関連記事

「安いから雇う」時代から「適切な金額で共に働く」時代へ。2022年の海外人材雇用事情と知るべき日本の苦境

【デブサミウーマン】マイノリティのバリアを開放して、本領発揮できるITエンジニアコミュニティをつくった話【イベントレポート】

ITエンジニアに圧倒的不人気のクライアントワーク。その魅力と得られる価値体験とは

人気記事