最新記事公開時にプッシュ通知します

ミニ脳16個入「バイオプロセッサ」 消費電力通常の100万分の1、APIでアクセス可能、研究者向けサブスクも【研究紹介】

2024年5月31日

先端テクノロジーの研究を論文ベースで記事にするWebメディア「Seamless/シームレス」を運営。最新の研究情報をX(@shiropen2)にて更新中。

スイスのバイオコンピューティングスタートアップ企業「FinalSpark」の研究者らが発表した論文「Open and remotely accessible Neuroplatform for research in wetware computing」は、16個のヒト脳オルガノイド(人間の脳の幹細胞を培養して作られる小さな脳のような構造体)を組み込んだバイオプロセッサを提案した研究報告である。同社のプレスリリースによると、このプロセッサは、従来のデジタルプロセッサの100万分の1以下の消費電力を実現できるという特徴を持つ。

研究内容

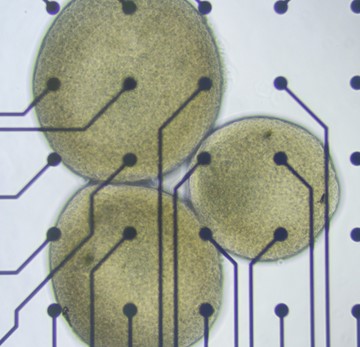

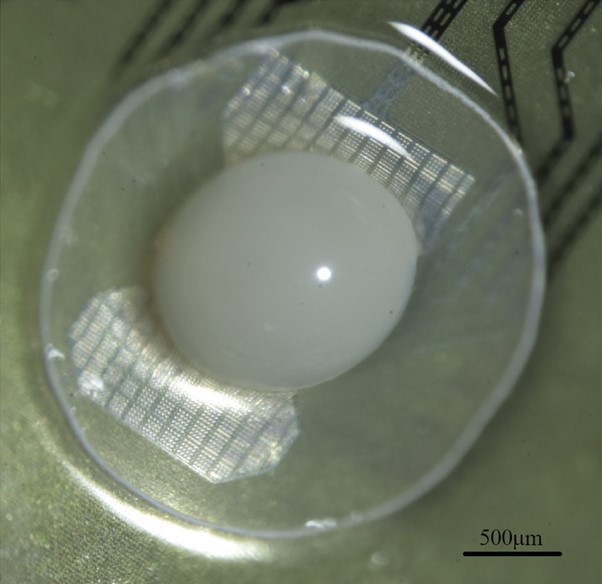

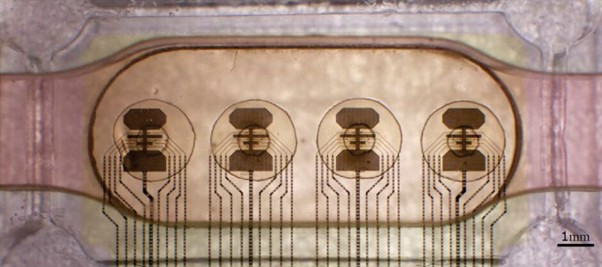

このプロセッサには、生体組織であるヒト脳オルガノイドを収容する4つの多電極アレイ(MEA)が使用されている。

各MEAには4つのオルガノイドが収容されているため、計16個の脳オルガノイドが組み込まれている。各オルガノイドは、電気刺激を与えたり神経活動を記録したりするのに使用される8つの電極によって接続されている。データの入出力は、30kHzのサンプリング周波数と16ビットの解像度を持つデジタルアナログ・コンバーターを介して双方向に伝送される。

MEA上の脳オルガノイドは、その寿命を維持するために「マイクロ流体システム」によってサポートされている。このシステムは、24時間ごとに培地が新鮮なものに交換されるよう設定されており、脳オルガノイドの寿命を延ばす働きをする。また、各MEAにはカメラが取り付けられており、脳オルガノイドの細胞壊死など、さまざまな異変を検知するよう設定されている。

ユーザーは同社が提供するプラットフォーム「Neuroplatform」に参加することで、このバイオプロセッサへ24時間365日でリモートアクセスでき、研究に活用することができる。研究者はPythonプログラムを使用し、NeuroplatformのAPIを呼び出して、脳オルガノイドに電気刺激を与えたり、神経活動を記録したりできる。

すでに36の学術団体がこのプラットフォームの使用に興味を示しており、その中からFinalSparkは研究目的として、仏コート・ダジュール大学や米ミシガン大学などの9つの機関に無料アクセスを提供している。また、通常は、月額500ドルでの提供を研究関係向けに行っている。産業向けは要連絡。

Source and Image Credits: Jordan FD, Kutter M, Comby J-M, Brozzi F and Kurtys E (2024) Open and remotely accessible Neuroplatform for research in wetware computing. Front. Artif. Intell. 7:1376042. doi: 10.3389/frai.2024.1376042

FinalSpark社プレスリリース”FinalSpark Launches the First Remote Research Platform Using Human Neurons for Biocomputing”

関連記事

人間の脳組織を3Dプリンタで印刷。成長し神経ネットワークを形成、疾患研究への応用に期待 米研究者ら発表【研究紹介】

人間の脳細胞を電極の上に置いてつくった人工知能。日本語の音声認識を実現【研究紹介】

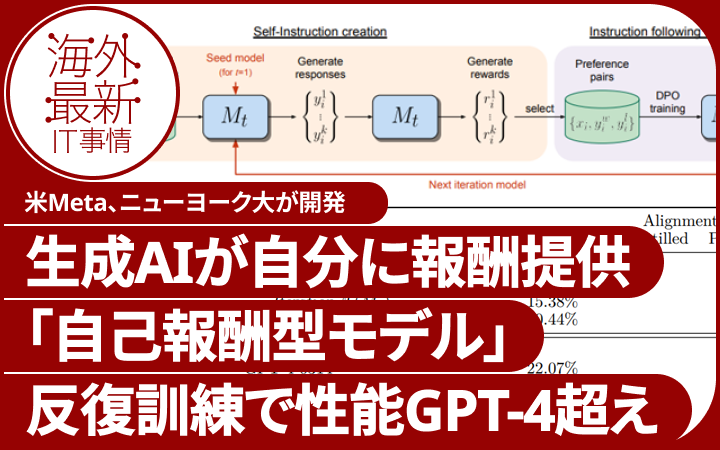

AIが自分自身に報酬を与えて進化する「自己報酬型言語モデル」 米Metaなどが開発、実験でGPT-4を上回る【研究紹介】

人気記事