最新記事公開時にプッシュ通知します

【BIT VALLEY 2021 #04】~最新DX事情~都市空間記述、業務プロセスデジタル化、デジタルの力で社会をより豊かに【イベントレポート】

2021年11月5日

東京大学生産技術研究所特任教授 建築家

豊田 啓介

コンピューテーショナルデザインを用いた建築や内装設計を設計事務所noizで主導しつつ、スマートシティコンサルティングのgluonでデジタルツイン領域の新しい概念「コモングラウンド」を主導。2025年に開催される大阪・関西万博の誘致会場計画などに次世代のスマートシティの概念を導入。「コモングラウンド」およびその拡張概念の「インタースペース」の研究拠点として、2021年に東京大学生産技術研究所にインタースペース連携研究センターを開設。産官学連携での汎用デジタル空間記述の体系構築を進めている。

株式会社LayerX 代表取締役CTO

松本 勇気

東京大学在学時に株式会社Gunosy入社、CTOとして技術組織全体を統括。またLayerXの前身となるブロックチェーン研究開発チームを立ち上げる。2018年より合同会社DMM.com CTOに就任し技術組織改革を推進。大規模Webサービスの構築をはじめ、機械学習、Blockchain、マネジメント、人事、経営管理、事業改善、行政支援等広く歴任。2019年日本CTO協会理事に就任。

最新のテックカンファレンス現場をレポートする本シリーズ。「変わる働き方とカルチャー、変えるテクノロジー」がテーマのカンファレンス、BIT VALLEY 2021。10月8日に開催された#04 Power of Digital『最新DX事情〜デジタルの力でより豊かに〜』の中から2つのセッションを抜粋してご紹介します。

モノと情報、インタースペース【豊田 啓介氏登壇】

「人とロボットが共通認識を持つ未来社会をつくる」ことを目指し、「Society5.0」の実現に向けた汎⽤的な社会インフラとなり得るプラットフォーム「コモングラウンド」。豊田氏は本セッションで、「コモングラウンド」とその拡張的な考え方である「インタースペース」の概念と、それらを活かした都市づくりに関する取り組みや2025年大阪・関西万博に向けての試みを紹介している。

人間「外」の視点が都市づくりに求められる時代へ

東京大学生産技術研究所の豊田啓介です。コモングラウンドとは、もともと人工知能の領域で使われていた言葉です。ロボットと人間などの「異なる二人」の間で共通認識を生成するためには、直接的なものだけではなく、背後にあるぼやっとした背景への理解が必要、という意味が含まれています。

これは都市の領域でも非常に重要な考え方です。20世紀までは、人や動物などの「フィジカルエージェント」のみが行為者であり受益者でした。しかし21世紀になると、人以外の自律的な行為主体である「ノンヒューマンエージェント(Non-Human Agent、以下NHA)」が日常に入ってくるようになりました。オフィスにARのアバターがいたり、モビリティがコーヒーを運んできてくれたりする世界が急速に現実になりつつあります。

ここでポイントになるのが、人間「外」の視点を持つことです。これまで都市や建物は、人にとっていかに使いやすいか、居心地がいいかがほとんど唯一の評価基準でした。しかし、これからの都市計画や建築においては、「いかにロボットが動きやすい建物になっているか」「いかにアバターが認識しやすいような家具になっているか」といった、NHAを意識した動きが必要になってきます。

この流れを汲んで、NHAがより簡単にこの物理世界を認識できるように、空間を情報世界で記述する動きは各業界で広がっています。ところが、企業を主体とした取り組みは技術互換性がなく、社会全体で連携することが難しい。そこで、人間とNHAが共通認識を持ちうる社会を実現するために、より汎用的なプラットフォーム、都市の「デジタルツイン」が求められるようになってきています。

コモングラウンドとは、このような人間が実在する物理空間と情報空間をリアルタイムかつシームレスにつなぐ汎用的な社会インフラを指しています。コモングラウンドが成立することで、自動運転などの自律型モビリティシステムや、AR・VRを用いたサービスなど、スマートシティに向けたサービスの実現が一気に加速します。

モノと情報が相互連携する「インタースペース」

ところが、人間とNHAの共通認識を図るコモングラウンドは、人間の視点に立った狭義的な概念にすぎない。モビリティデータと道路情報をつないだ自動運転システムの開発、政府が主導する都市全体を情報空間で再現する「プラトー」など、様々な領域において物理世界と情報世界の連携が進められています。

我々はいま、それらを全部合わせたものを「インタースペース」として体系化し、相互連携の地図をしっかり描きたいと考えています。

モノと情報の連携と聞くと、多くの人はIoTを思い浮かべるかもしれません。しかしIoTは接続点であり、言ってみれば「点」です。「点」をいかに密に配置しても、扱える情報量が非常に少なく、物理世界をハイモダリティに再現することができません。空間そのものをインターフェースに、つまり「インタースペース」を作り上げることが、よりスマートな都市空間を形成するために重要です。

その際に大きな課題となるのは、「情報とモノのインタラクションを高次元で行える環境をどのようにつくり、その内部を体系化して実装への道筋をどうつくるか」です。

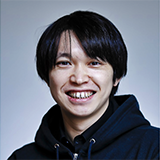

図のように、インタースペースは時間的・空間的にスケールするため、領域によっては記述形式が大きく異なり、それぞれの互換性がないケースもあります。

現時点では、人間が認識しているエリア「Human Recognized Zone」において、ゲームの世界で使われる「ゲームエンジン」が、空間記述に最適な3D記述方式だと考えられています。ゲームエンジンは複数のプレイヤーがいる空間をリアルタイムに記述することに適する性質が備わっており、我々はいまゲーム業界のノウハウを都市の記述にも活かそうと考えています。

インタースペースの社会実装に向けた5つのステップ

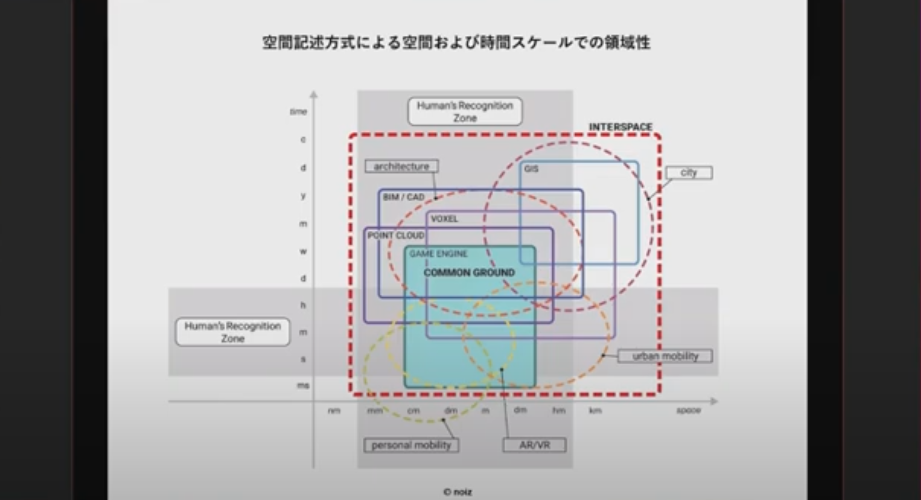

我々はインタースペースの社会実装に近づけていくステップを次のように考えています。

【インタースペース1.0】のフェーズでまず整理するべきなのは「1.時間/空間スケール間の連携」です。時間/空間スケールの中にはどのような体系があり、どんな連携が可能なのかを明らかにします。バーチャル空間での利用を前提に開発されたゲームエンジンをいかに進化させて、実空間との連携を実現すべきかが今後の課題になっていきます。

その次が「2.室内外測位のシームレス化」です。現状では、室内外で使われている測位技術がサービス提供元によって異なっているため、汎用的な実装ができない。記述だけではなく、リアル側のセンサーや測位システムも含めた全体のシームレス化が必要になります。

そして最後が「3.静的・動的空間記述の連携」です。例えばBIM(Building Information Modeling)やGIS(Geographic Information System)は静的なデータ形式ですが、ゲームのデータエンジンは動的な指向性があります。このような違いや相互連携、変換の可能性を明らかにし、体系化します。

次に【インタースペース2.0】のフェーズでは、「4.空間の能動的メディエーター化」を進めます。

今は企業ごとに独自のサービスを開発している状態で、それぞれセンサー、インフラなどが全部異なるため技術の互換性が乏しく、データの共有もできない。情報空間で記述する自律的なメディエーターとして空間を配置することができれば、各プレイヤーが既存のプラットフォームに接続できるので、サービス開発にかかる社会的コストは大きく低減されるし、空間側が能動的かつ横断的にシステムを管制できるようになります。

第4ステップまで実現すると、あらゆる行動がインタースペースというフィルターを通して粒度の揃ったデータとして取得できるようになります。そうすれば、社会全体のAI実装が実現可能になります。AIが試験実装を超えて社会実装に至るには、このような状態を部分的にでも実装されている必要があります。

2025大阪・関西万博を「仮想実験都市」として活用する

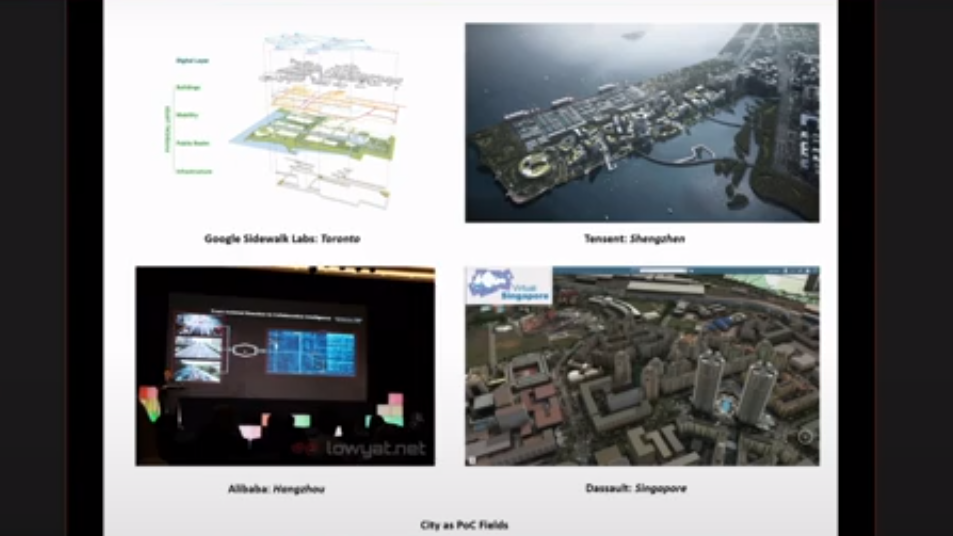

モノと情報が複合的かつ高次に接続するインタースペースの可能性は、かつてに比べると劇的に高まっています。次世代型スマートシティは、今後も投資領域としての価値を持ち続けるでしょう。

ただ、スマートシティを実現するためには、仮説実験都市を設けて実証実験を行う機会が必要です。人間にとって暮らしやすい環境を実現するだけでなく、NHAにとっても適性のあるシティに仕上げるために、実験都市から戦略的にスケールして行かなければなりません。

そこで我々が注目しているのが、2025年の大阪・関西万博です。国と民間のコンセンサスの下、何千億円の投資がなされ、そこで半年間好きなだけ実験をしてデータを取れる。こんな枠組みは世界中どこを探しても見当たりません。万博に向けて物理的な会場を記述したコモングラウンドをつくり、会期中に実際に運用し、そこで獲得したノウハウとデータを社会実装につなげていく。

例えば、これまで万博は「会場」という物理的な制限があったものの、2025の万博ではバーチャル会場にアバターで来場するということが可能になります。その場合、身体が会場に訪れなくても楽しめる「拡張体験(Extended Experience)」が求められ、一方会場でもバーチャル技術を組み合わせたよりインパクトのつよい「増幅体験(Enhanced Experience」の提供が必要でしょう。このような視点で、実装に向けた試金石としての万博にいかに戦略的に取り組んでいけるかが社会に問われています。

我々は今、大阪にある「コモングラウンドリビングラボ」とその複数のデジタルツインで、インタースペースに関する実証実験を行っています。また東京大学生産技術研究所では、東大の駒場リサーチキャンパスをコモングラウンドプラットフォーム化する取り組みを始めており、そこで社会に向けて実証実験も募っています。

こうした取り組みは、産学官民が一体とならなければ実現は不可能です。大阪万博のようなイベントをうまく活用し、一社一業態ではできない次世代の産業パッケージを形成していく活動で皆さんとご一緒できれば幸いです。

セッション動画

ソフトウェアが土台にあるということ【松本 勇気氏登壇】

日本の各業界においてDX(デジタルトランスフォーメーション)が叫ばれて久しい。でも、企業でDXを推進するのに具体的に何から始めればよいかイメージが湧かない方も少なくない。松本氏はこのセッションで、DXを始める際に大事とされる考え方をLayerXの実践例を交えながら紹介している。

事業のデジタル化には4つの段階がある

株式会社LayerX 代表取締役CTOの松本勇気です。本日は「DXをやりたいけれども、正直よくわからない」という人のために、DXを何から始めれば良いかを考えるヒントになる話をさせていただきます。

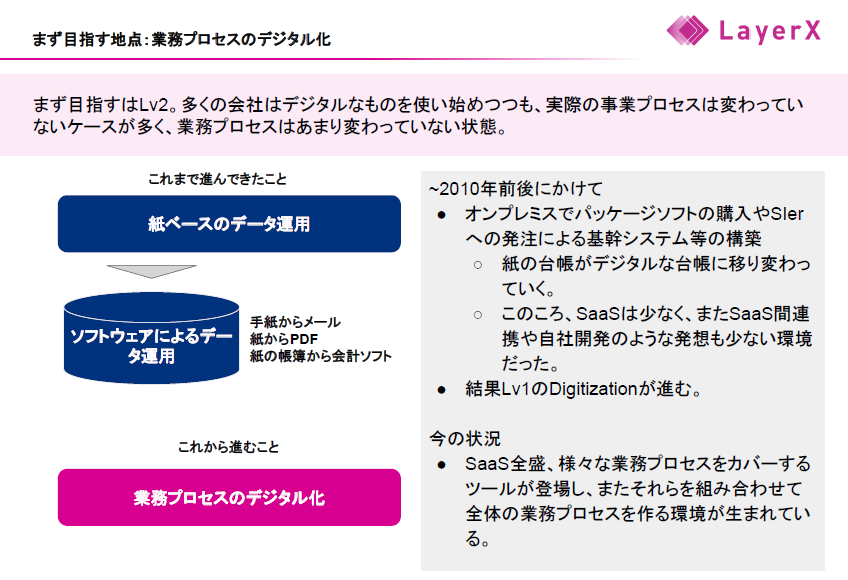

まず、事業のデジタル化を進めるにあたっては4つの段階があることを認識しておきましょう

1つ目は「デジタイゼーション(データベースのデジタル化)」。ツールを使って事業基盤をとりあえずソフトウェアに載せる段階です。

2つ目は「デジタライゼーション(業務プロセスのデジタル化)」。実際の事業で行われている業務プロセスをモデリングし、数字を計測して改善するプロセスを始めた段階を指します。

3つ目は「デジタルトランスフォーメーション(DX)」。私は「機械学習やソフトウェアの力で人間にはできない意思決定を実現すること」と定義しています。例えば、人間の力だけでは難しかったリアルタイムのマッチングは、今ではコンピューターの計算能力を活かして実現できるようになっています。

そして最後は、「インダストリアルトランスフォーメーション(産業構造のデジタル化)」。各企業が自分たちの機能を提供し合うことで産業の壁が溶け合い、一つのエコシステムが出来上がった状態が最終形態となります。

こうした流れを踏まえたうえでお伝えしたいのは、今私たちがまさに必要としているのは、第二段階の「業務プロセスのデジタル化」であるということです。

多くの会社は2000年代から基幹システムやパッケージソフトを導入し、今まで紙で記録していた情報をデジタルに保存するようになりました。それは確かに大きな進化だったと思います。

しかし、実際の業務はあまり変わっておらず、「デジタル化の恩恵がよくわからない」というというのが皆さんの肌感ではないでしょうか。

そうした状況から次のステップに進むためには、今お話しした2つ目の段階である「業務プロセス自体のデジタル化」に取り組む必要があるのです。

デジタル化後も残っていた「手作業」

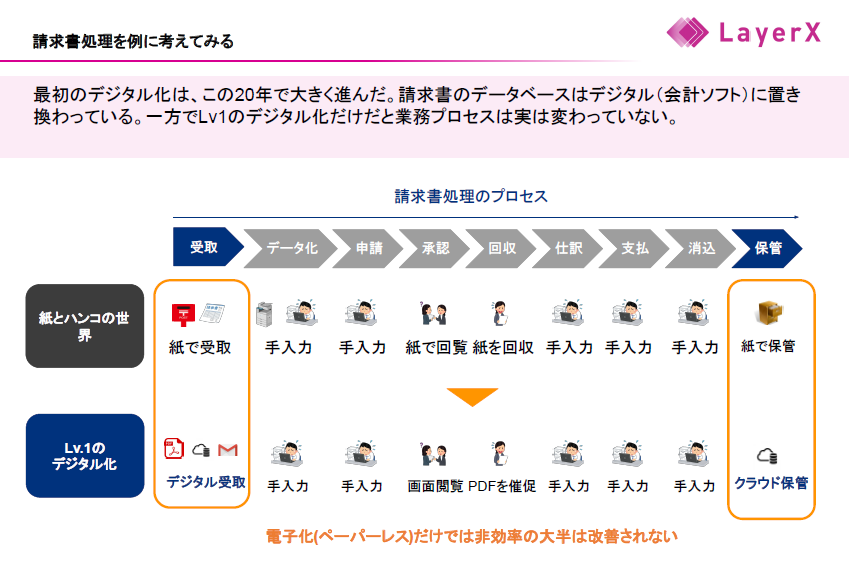

「業務プロセスのデジタル化」とは、一体何を指しているのか。LayerXが今取り組んでいる請求書処理のプロセスを例に説明しましょう。

請求書処理は一般に「受取」「データ化」「申請」「承認」「回収」「仕訳」「支払」「消し込み」「保管」という流れで進みます。

デジタル化が進む前は、これをすべて手で行なっていました。紙で受け取ったものを台帳に記入し、それを紙で回覧して……というように。これが請求関連のデータをデータベースに保存するようになると、関係者はデータをPDFなどのデジタルで受け取れるようになったわけです。

でも、よく考えてみてください。デジタル化された後も、会計システムへの入力や申請作業などは「手入力」によって行われていないでしょうか?

つまり、紙の帳簿はデジタルになったけれども、実際のプロセスは昔と同じように手作業で行われており、それによって生じる担当者間のコミュニケーションコストなどの課題は昔と変わらず残っている。これが、事業のデジタル化の一つ目の段階である「デジタイゼーション」のフェーズにおける最大の問題点となります。

では、手作業で行われていた業務プロセスをデジタルにつくり替えるとどうなるのか。

LayerXの提供するSaaS「LayerX インボイス」を導入した場合、請求書からデータベースへの入力は、AIOCR(AI-Optical Character Reader、機械学習をつかって画像データのテキスト部分を認識し、文字データに変換する機能)によって自動的に数字が申請データに入力されます。承認プロセスはSlackでサクサクと進み、データはクラウドに保管され、仕分けも支払いも消し込みも人手を介することなく完了します。

我々が日常に行われる業務プロセスは、意思決定や戦略策定の高レイヤーと業務を単純に遂行する低レイヤーに分けて考えることができます。ソフトウェアを土台に据えるということは、低レイヤーの部分をコンピューターの力を借りて自動化し、人間は人間にしかできない高レイヤーの業務にリソースを集中することです。

今世の中でさまざまなSaaSが登場しているのは、企業のこうした変革をサポートするためなのです。

業務プロセスのデジタル化を成功に導く手順

業務プロセスのデジタル化は具体的にどのように進めていけば良いのでしょうか。まず大切なのは、自分たちの業務プロセスを正確に理解することです。

業務を構成するすべてのステップに対して、担当者やプロセスが走るきっかけ、作業内容、目的、アウトプットの内容などを、図を用いて明らかにしてください。業務プロセスを可視化する際は、「ビジネスプロセスモデリング図」や「データフロー図」の活用がおすすめです。

すると、「このプロセスを一部省略しよう」、「このプロセスはSaaSに置き換えられるのでは」といった気づきを得られるので、その一部の業務を実際にデジタルに置き換えてみましょう。

また、一気に全部のプロセスを置き換えるのではなく、「少しずつ置き換える」ということにも気をつけてほしいです。すべてを一度に差し替えると、変更コストは心的な要素も含めてかなり大きくなります。また、既存のシステムではすべて対応できず、大幅にカスタマイズしなければならないという状況に陥ることもあります。一部ずつ差し替えていくことで、その都度実業務への影響を最小限に抑えることができて取り組みやすいと思います。

そして最後に、効果をきちんと測定し数字として明示することが重要です。効果が出ているなら最大化する方法を考え、他のプロセスにもデジタル化を広げていきましょう。

業務プロセスのデジタル化は、このプロセスをぐるぐる回していくことによって成功に近づいていきます。

変革実行のカギは「小さな成功を大切に」

デジタル化とは自分たちの業務を変革することであり、それを実行するためには、「今日より明日をよりよくしよう」という意識が大切です。

今の時代、今日と同じ明日を選んでしまうと、簡単に外側が変化してしまいます。すぐに周りの環境が変わっていく状況だからこそ、進化し続けようとする意識を持ち続けてください。

最初に手に入るのは小さな成功かもしれません。しかし、それを大切に育てていくことで、ソフトウェアを土台にした業務プロセスへの移行はスムーズに進んでいきます。たくさんの成功事例を参照しつつ、いろんなSaaSに頼っていきましょう。皆さんの挑戦を心から応援しています。

セッション動画

文:一本麻衣

関連記事

【BIT VALLEY 2021#05】リモートワークは生産性の敵か味方か?ミクシィ・CA・DeNA・GMOと語るWFA最前線【イベントレポート】

アニメ業界のエンジニアリング改革に向き合って 『シン・エヴァ』の制作を支えた「スタジオカラー」のシステムづくり

アバターのための規格「VRM」の誕生秘話! 概念を規格として定義するために必要なこと

人気記事