採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

ソフトウェア開発の外注|内製との違いや依頼先の選び方を解説

無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

社内に専門知識を持つエンジニアやリソースが足りないとき、ソフトウェア開発の外注は有力な選択肢です。しかし、「そもそも内製と外注のどちらが良いのか」「どんな会社に依頼すべきか」と迷う方も多いでしょう。

この記事では、外注と内製それぞれの特性や、外部へ依頼するメリットとデメリット、外注する際の主な依頼先について解説します。

【最新版】IT人材白書2026 を公開!

激化するIT人材の獲得競争を勝ち抜くための「最新データ」がここに。

IT人材白書2026は、貴社の採用戦略をデータで裏付け加速させるためのレポートです。IT人材採用のリアルな課題と、成功への具体的なヒントを数字で示します。

・IT系企業は順調、非IT系企業は苦戦傾向。業態で差が出る採用進捗のリアル

・採用手法は「待ち」から「攻め」へ。スカウト媒体や外部サービスの活用が活発に

・求人票やスカウト文の作成などにおいて生成AIの活用が広がる

・20代の正社員IT人材の約半数が「静かな退職」状態にある

最新のIT人材採用市場について詳しく知りたい方は以下より無料でダウンロードし、採用活動にお役立てください。

「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。

レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。

目次

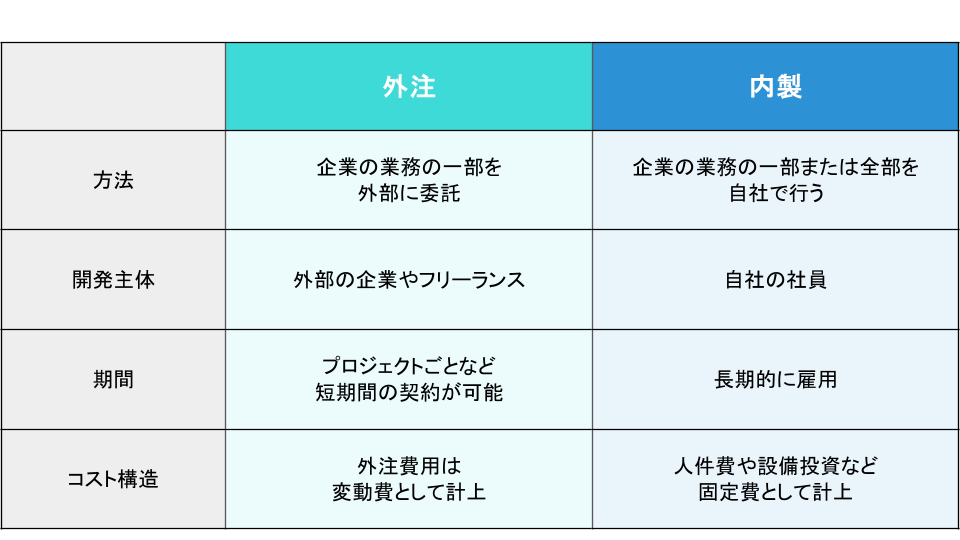

外注と内製の違い

外注は、社外の企業やフリーランスに開発作業の一部またはすべてを委託する手法です。

一方、内製は自社のエンジニアが中心となり、企画から開発、運用まで一貫して担う手法を指します。

引用:外注と内製の徹底比較!メリット・デメリット、判断基準なども解説 – レバテック

内製の場合、開発ノウハウが社内に蓄積されるため、長期的な運用や継続的な改善が必要な基幹システムなどに適した方法です。一方、開発に必要な専門性の高い人材の確保や育成に時間とコストがかかり、リソースが不足している場合は開発が遅延してしまうという課題もあります。

次章からは、内製の課題を解決する手段として、ソフトウェア開発を外部へ依頼するメリットとデメリットについて解説します。

もうエンジニア不足は怖くない。採用難を乗り越え、事業成長を加速させるには?

⇒「ITエンジニア採用難の突破口!フリーランス活用で事業成長を加速」をダウンロードする

ソフトウェア開発を外注するメリット

この章では、ソフトウェア開発を外注するメリットについて解説します。

専門的な技術力を活用できる

外注は、特定の分野の専門知識を持つ人材が社内で不足している場合に、その知識や実績をすぐに活用できるという大きな利点があります。ソフトウェア開発は専門性が高く、特定の分野で求められる知識や経験を自社で新たに採用・育成してまかなうのは、時間やコスト的にも難しいためです。

ニッチな技術や最新のトレンドに精通した外部の専門家に依頼することで、自社のリソースだけで開発するよりも、短期間で質の担保された成果を得やすくなります。外部の専門業者は類似プロジェクトの経験が豊富なため、予期せぬ課題への対応力も期待できるでしょう。

開発リソースを確保できる

社内のリソースが不足している場合、外注によって必要な開発リソースを柔軟に整えられます。

ソフトウェア開発はプロジェクトの規模や内容によって必要な人員数が変動します。プロジェクトに応じて自社で必要人数を揃える場合、ときにはエンジニアを採用・育成しなければならず、多くの時間と費用がかかることも少なくありません。

そのため、大人数のエンジニアをプロジェクトに投入する必要がある場合、自社で人材を採用するよりも、外注の活用を検討したほうが良いケースがあります。

自社のコア業務に集中できる

ソフトウェア開発を外部に委託することで、自社のメンバーが本来注力すべきコア業務に集中して取り組めるという利点もあります。

自社エンジニアが開発業務を内製で行う場合、開発だけでなく、インフラの構築・運用や、環境整備、進捗管理といった間接的な業務にも時間を割かなければなりません。そこで外注を活用すれば、これらの周辺業務を外部の専門チームに任せることができます。結果、社内エンジニアはシステムの根幹に関わる設計や、既存システムの高度化など、より付加価値の高い「エンジニアとしてのコア業務」に集中できるでしょう。

これにより、社内リソースの最適化が図られ、業務全体の生産性向上につながることが期待できます。

プロジェクトの進行が安定する

外注の場合、プロジェクトの進行を安定させやすいという利点もあります。外注先は、開発に熟練した人材をすでに組織化しており、効率的なプロジェクト推進のノウハウを持っているからです。

内製の場合、開発経験の浅い社内メンバーが担当することで、スケジュール管理が難しくなるケースがあります。一方、外注では専門のプロジェクトマネージャーが管理にあたるため、スケジュール通りの納品が期待できるのが大きな強みです。

ソフトウェア開発を外注するデメリット

ソフトウェア開発の外注は、多くのメリットがある一方で、注意すべきいくつかの懸念点もあります。この章では、外部に依頼する際のデメリットについてまとめました。

情報漏洩のリスクがある

外注を利用することで、自社の機密情報や顧客データが外部に流出する危険性が生じます。なぜなら、ソフトウェア開発の過程では、事業の根幹に関わるビジネスモデルや戦略的なデータなど、社外秘の情報を外注先に開示する必要があるからです。

たとえば、新規事業のシステム開発を外部に委託する場合、事業のアイデアやターゲット顧客の詳細など、機密性の高い情報を共有せざるを得ません。情報の管理範囲が社外に広がるため、万が一、外注先の担当者による人的ミスや、契約後の体制変更などがあった場合には、予期せぬ情報流出につながる可能性があります。

開発ノウハウが蓄積されない

外注でソフトウェア開発を進めると、そのプロセスで得られる知識や経験が自社内に蓄積されにくいという課題が生じます。なぜなら、完成したソフトウェアは納品されますが、開発の過程で培われた技術的な知見や設計の判断理由が、外注先に留まってしまうからです。

この結果、将来的にシステムの一部の機能拡張や類似システムを開発する必要が生じた場合、社内に対応できる人材や知識がないという課題に直面します。そのため、毎回外部の力に頼らざるを得ない状況に陥ってしまうでしょう。これは、長期的な自社の成長という視点で見ると、大きな足かせとなってしまいます。

コミュニケーションコストが増える

外注による開発では、要件の伝達や仕様の調整など、外注先とのやり取りに多くの時間と手間がかかります。外注先とは社内文化や基本とする開発方針に違いがあるため、細かく情報伝達しないと意図が正確に伝わらないリスクが伴うからです。

もし発注側が情報共有を怠った場合、求める機能が開発者に伝わらないことになり、期待していたものと異なるソフトウェアが納品される可能性があります。

外注のメリット・デメリットについては以下の記事もご参照ください。

エンジニア業務を外注するメリットは?費用相場や依頼先の探し方

ソフトウェア開発を外注する際の主な依頼先

ソフトウェア開発を外部に委託する際、どのタイプの依頼先を選ぶかによって、プロジェクトの進め方やコストが大きく変化します。ここでは、代表的な依頼先の種類とそれぞれの特性についてまとめました。

システム開発会社

システム開発会社は、組織的な開発体制で受注しているため、開発から品質管理、納品後の保守運用まで、一連のプロセスを確立しており、大規模かつ複雑な開発に対応できます。

全国展開している大手企業であれば、長年の実績と組織的な教育体制により、多種多様な業界での経験や、強固なプロジェクト管理能力を持っているでしょう。一方、特定の地域や技術分野に特化した中小企業は、組織の階層が少なく、稟議のプロセスが簡易なため、柔軟な対応やニッチな要望に対応してもらえることが期待できます。

中規模以上のシステム開発や、高度な専門技術を要するソフトウェア、そして開発後の安定性を重視するなら、システム開発会社が有力な候補となります。

フリーランス

フリーランスのエンジニアへの外注は、費用対効果の高さと直接やり取りできる点に利点があります。企業を介さないため、中間マージンが発生せずコストを抑えやすいでしょう。システム開発会社へ依頼する場合、営業担当やプロジェクトマネージャーを介すのに対し、フリーランスへの外注では発注者と開発者が一対一でコミュニケーションを取れるからです。

この直接のやり取りと、組織的な手続きが少ないことから、意思決定が迅速に行われ、小回りの利く対応が期待できるのも大きなメリットです。依頼したい分野の知識に深い知見を持つ人材を、ピンポイントで探せます。

フリーランスの場合、対応できる作業範囲は基本的に個人のスキルに依存します。特定のプログラミング言語を用いた機能の追加といった、専門性の高い部分的な作業や、少人数でのチーム構築を目的とする場面に適しているでしょう。

エンジニアの採用にお困りですか? レバテックフリーランスなら即戦力エンジニアが最短1週間でチームに参画!

⇒レバテックフリーランスの資料を見てみたい

自社に合った外注先を選ぶポイント

この章では、自社の課題とニーズに合った依頼先を選ぶポイントについて解説します。

実績や得意分野を確認する

自社が求めるシステムと類似した開発実績を持つ外注先を選びましょう。過去の実績は、その外注先の専門性だけでなく、プロジェクトを計画通りに進める能力の有無や、業界特有の事情に対する知識を裏付けるものだからです。

外注先のWebサイトにあるポートフォリオや事例集を確認するほか、実際に開発したシステムのデモを見せてもらうことを提案してみましょう。自社の課題解決に直結する具体的な実績を持つ会社を見つけることが、外注先選定の基準となります。

開発体制や技術力を評価する

外注先の開発体制や技術力が、プロジェクトの規模や複雑さに対応できるかを事前に評価することも欠かせません。高度なソフトウェア開発には、体系化された品質管理のプロセスや、開発手法に関する知見が求められるからです。

プロジェクト管理における進捗共有の方法や、バグが発生した際のテストプロセスについて具体的に質問してみましょう。ブログやセミナーを通じてその外注先がどのような分野に積極的に取り組んでいるかチェックするのも一つの方法です。

開発体制と知識を客観的に評価し、安定した品質のソフトウェアを提供できるかどうかを見極めましょう。

アフターサポートの有無を確かめる

リリース後の保守・運用サポート体制が整っているか確認しましょう。システムは稼働後に不具合が見つかったり、事業環境の変化に応じて機能を追加したりすることがあります。そのため、長期的なサポートが欠かせません。

サポートの範囲や期間、料金体系について、事前に詳細な書面で確認しておきましょう。たとえば、軽微なバグ修正は保守契約に含まれるのか、システムを停止せずにアップデートできるのかといった点です。

開発に携わったチームがそのままサポートを担当する体制であれば、システムの詳細を熟知しているため、対応が迅速かつ的確になります。逆に、開発チームとサポートチームが異なる場合は、具体的な引き継ぎ体制や手順について、事前に確認しておく必要があるでしょう。フリーランスに依頼する場合は、開発終了後の保守対応を個別で契約できるかを確認しておきます。システムの技術資料やソースコードの可読性を確保する約束を取り付けておくことも有効です。

開発後の安定運用を見据え、長期的なパートナーシップを築けるサポート体制を持つ外注先を選ぶことがポイントです。

担当者との相性を見極める

プロジェクトの成否は、技術力だけでなく、発注側と外注先の担当者のコミュニケーションが円滑に進むかにも左右されます。長期にわたる開発プロジェクトでは、頻繁な情報交換や意思疎通が必要となるからです。

単に要求を聞くだけでなく、より良い提案を積極的に行ってくれるかも、良質なパートナーかどうかを見極めるポイントになります。

また、質問へのレスポンスが遅かったり、回答が曖昧だったりする場合は、長期的な協力関係を築くうえで障壁となる可能性があります。

技術力だけでなく、信頼関係を築ける相手であるかを見極めましょう。

ソフトウェア開発の外注で失敗しないためのポイント

ソフトウェア開発の外注プロジェクトには、予期せぬトラブルや認識のズレがつきものです。これらの問題を防ぐためのポイントを解説します。

要件定義を明確に定める

外注プロジェクトの成功において不可欠なのが、明確な要件定義をしておくことです。開発の初期段階で「何を作るか」「どのような機能を備えるか」を明確にしておかないと、開発途中での仕様変更や手戻りの発生につながってしまいます。

要件定義書は、開発の設計図となるため、自社内での検討を徹底し、できる限り詳細に文書化しましょう。たとえば、「顧客が3ステップで商品を購入できること」といった抽象的な表現では、具体的な仕様が伝わりません。「ログイン後、商品詳細ページで『カートに入れる』ボタンを押すことで、3秒以内にカート画面へ遷移すること」のように、具体的な操作と動作を記述しましょう。

要件を曖昧にせず、発注側と受注側の間で認識のズレが発生しないよう注意することがポイントです。

コミュニケーションを密にする

外注による開発では、発注側と受注側の間での密接な情報交換が、認識のズレを防ぎます。意識的に情報を共有し、進捗を確認する場を設けなければ、知らない間に大きな方向性の違いが生じてしまうかもしれません。

定期的な進捗報告会や、質疑応答のための専用チャネルの設置など、速やかに情報交換できる仕組みを作りましょう。プロジェクトマネージャーなど、情報を集約し、外注先とのやり取りを一元化する窓口を決めておくことも有効です。

技術力が高くてもコミュニケーション不足で失敗するケースは多いため、意識的に情報共有の頻度と質を高めましょう。

進捗管理を適切に行う

外注プロジェクトの遅延リスクを回避するには、納期だけでなく、開発の節目ごとの進捗を細かく確認することが求められます。最終的な納品日だけを見ていては、途中で発生した小さな遅れを見逃し、手遅れになってしまうかもしれません。

開発の途中に「中間マイルストーン」を設定し、その時点での成果物を定期的にレビューしましょう。たとえば、「デザインのプロトタイプ完成期日」「データベース設計の完了期日」など、目に見える形でスケジュールを区切り、進捗と品質を確認します。これにより、計画からの遅れや希望する品質との乖離などを早期に発見し、リソースの追加投入やスケジュールの見直しといった対策を迅速に講じることが可能になります。

テストや検証を徹底する

開発したソフトウェアの品質を担保するためには、外注先に任せるだけでなく、発注側も開発プロセスの中途からテストや検証に積極的に関与することが不可欠です。

テストや検証を徹底することは、要件定義の段階で生じた認識のズレを、手遅れになる前に発見する役割を果たします。システムを実際に使うエンドユーザーの視点に立った動作確認を行うことがポイントです。

プログラムが技術的に正しく動作しても、「使いにくい」「現場の業務の流れに合わない」といった問題が開発の最終段階で発覚すると、大きな手戻りになってしまいます。プロトタイプの段階など早い時期から、実際の利用者に試用してもらいフィードバックを集めましょう。

発注側が主体的に使い勝手を検証することが、業務に貢献する質の高いソフトウェアを完成させ、外注プロジェクトの失敗を防ぐ決め手となります。

エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?

業界最大級のIT人材特化型データベースなら求めていた人材がきっと見つかる!

⇒「3分でわかるレバテック」のダウンロードはこちらから

ソフトウェアの外注についてよくある質問

ここでは、ソフトウェアの外注に関してよくある質問に答えます。

Q.ソフトウェア開発を外注するメリットは?

ソフトウェア開発を外部に委託する主な利点は、社内に不足する専門的な知識をすぐに活用できるとともに、必要な開発リソースを柔軟に確保できる点です。これにより、自社のメンバーは開発業務から解放され、主要業務に集中できるようになります。専門家による管理で開発スケジュールが安定しやすいというメリットも期待できるでしょう。

Q.ソフトウェア開発を外注するデメリットは?

外注で気を付けておくべき懸念事項として、自社の機密情報や顧客データが外部に流出する情報漏洩のリスクがあります。開発の過程で得られた技術的な知識が自社内に蓄積されにくいことも一つの欠点です。外注先との要件の伝達や調整に手間がかかり、コミュニケーションコストが増加する可能性もあるでしょう。

Q.自社に合った外注先を探す際のポイントは?

自社が求めるシステムと類似した開発実績や得意分野を持っているかを確認することがポイントです。安定した開発体制と技術力があるか、そして納品後に備えて保守運用サポート体制が整っているかも確かめましょう。プロジェクト担当者と円滑なコミュニケーションが取れるか、相性を見極めることも不可欠です。