採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

人材の確保に重要な採用戦略とは?実施するメリットと立案方法を解説

無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

「応募が集まらない」「欲しい人材と出会えない」など、人材採用に悩みを抱えていませんか?その原因は、効果的な採用戦略ができていないからかもしれません。

この記事では、採用戦略の概要から最近注目されている理由、立案するメリット、そして具体的な立案方法まで詳しく解説します。採用戦略を成功させるポイントや立案時に活用できるフレームワーク、正社員採用が難しい場合の別の手段についてもまとめました。

【最新版】IT人材白書2025 を公開!

激化するIT人材の獲得競争を勝ち抜くための「最新データ」がここに。

IT人材白書2025は、貴社の採用戦略をデータで裏付け加速させるためのレポートです。IT人材採用のリアルな課題と、成功への具体的なヒントを数字で示します。

・採用目標、55%の企業が未達という厳しい現実

・採用手法は「待ち」から「攻め」へ。スカウト媒体の活用が急増中

・64%のIT人材が企業選びにおいて「給与」を最も重視している

・生成AI出現により、IT人材に求めるスキルや採用活動に変化が生じている

最新のIT人材採用市場について詳しく知りたい方は以下より無料でダウンロードし、採用活動にお役立てください。

「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。

レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。

目次

人材の確保に欠かせない採用戦略とは?

採用戦略とは、企業が自社に必要な人材を効率よく採用するための計画のことです。具体的には、事業戦略や組織課題に基づき、組織の成長に寄与する人材や採用活動の方針を定めることを指します。

主な検討項目は以下のとおりです。

- 必要な職種

- 人材に求めるスキルと志向性

- 採用活動の時期と期間

- ターゲット層が使いそうな採用手法

採用戦略が注目されている背景

近年、採用戦略は重要性を増しており、さまざまな企業から注目されるようになりました。ここでは、採用戦略が注目されている理由について解説します。

労働人口が減少しているため

日本の労働人口は少子高齢化の影響で年々減少傾向にあります。

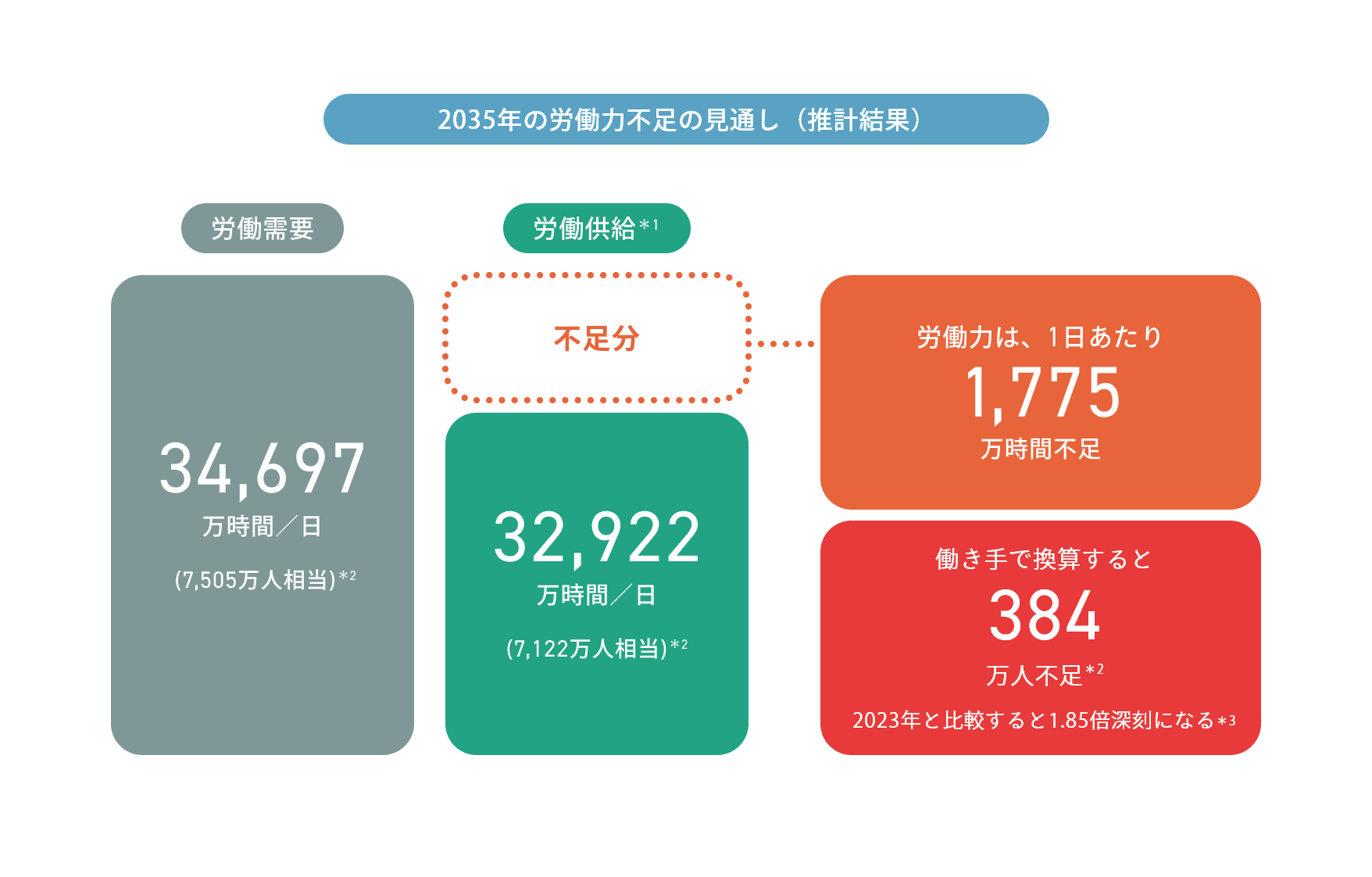

パーソル総合研究所の「労働市場の未来推計2035」では、2035年時点の労働需給状況について、働き手換算で384万人が不足すると見込まれています。2023年と比較した場合、1.85倍深刻になる予測です。

かつては求人を掲載するだけで人材を確保できる傾向がありましたが、こうした労働力不足から現在は単なる求人掲載だけでは優秀な人材の獲得が難しくなっているのです。この傾向は今後さらに強まることが予想されます。

働き方の価値観が多様化しているため

求職者は給与の良さだけでなく、自分の希望に合った働き方ができる企業を選ぶようになってきています。

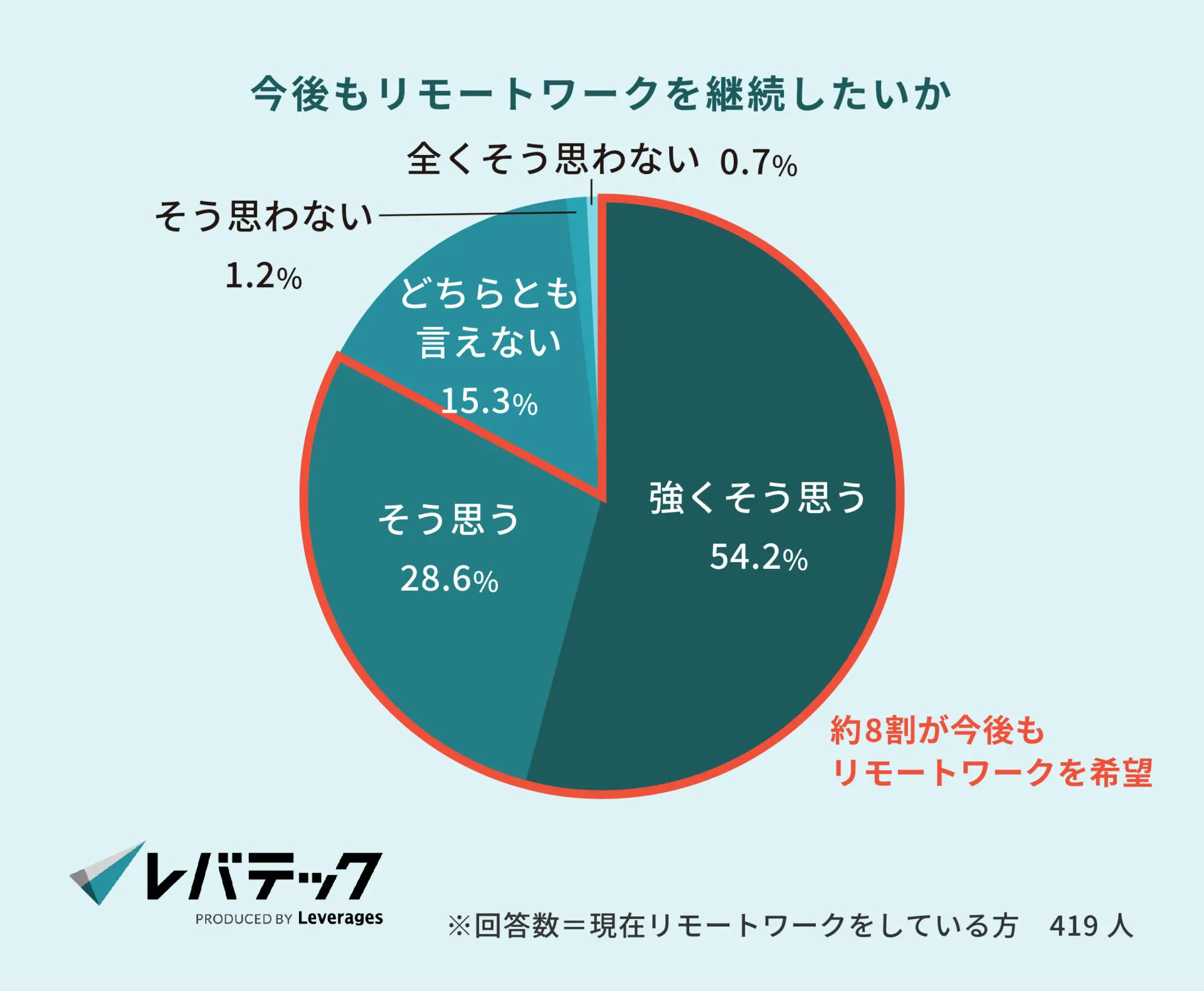

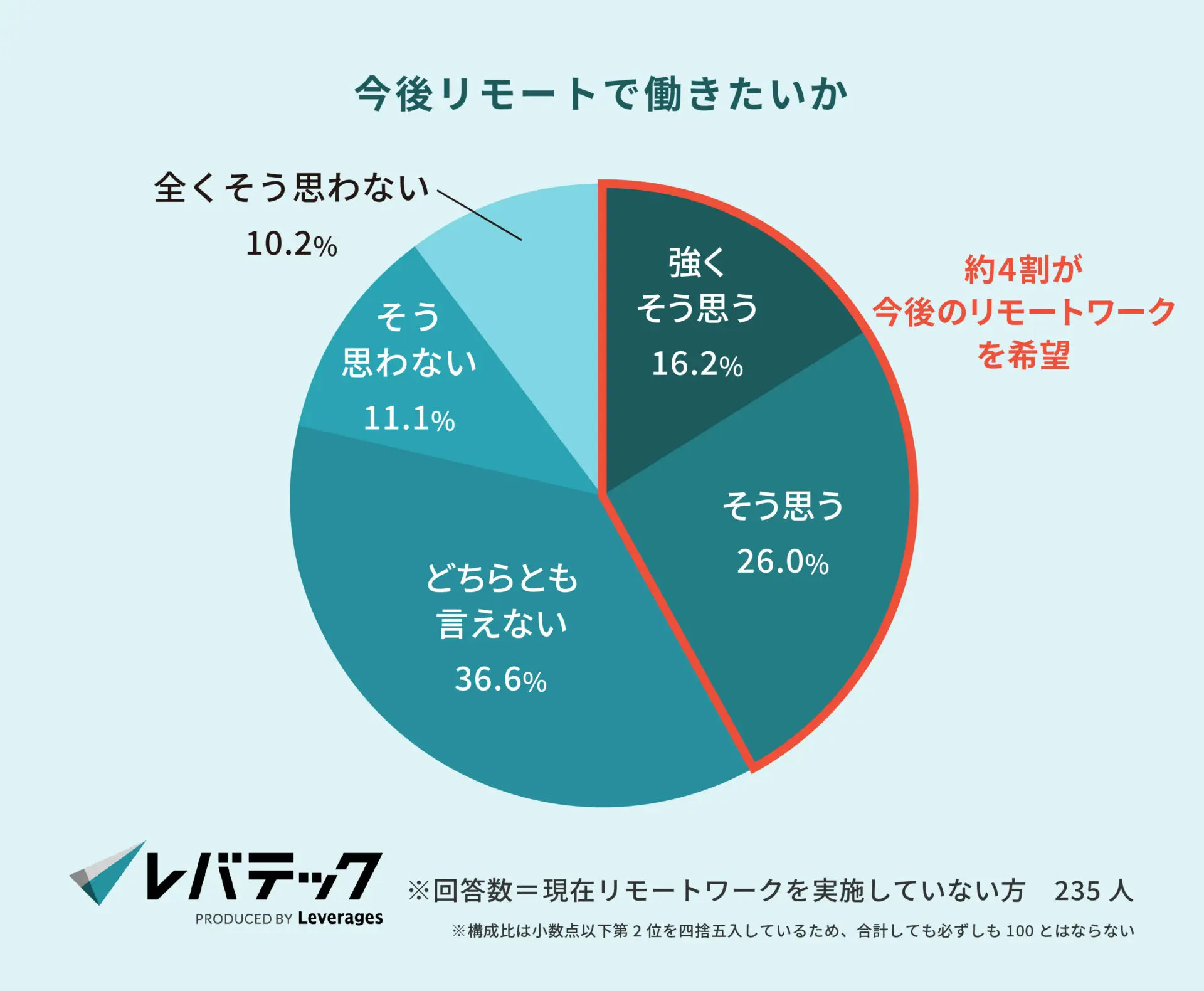

たとえば、IT業界ではリモートワークへのニーズが高まっています。レバテックの「リモートワークに関する実態調査」によると、リモートワーク中のITエンジニアの約8割が今後も継続を希望しているという結果でした。また、リモートワークをしていないITエンジニアも、約4割が実施を希望している状況です。

引用元:出社回帰で約4割のITエンジニアが同職種での転職を検討、根強く残る“リモート希望”の声|レバテック株式会社

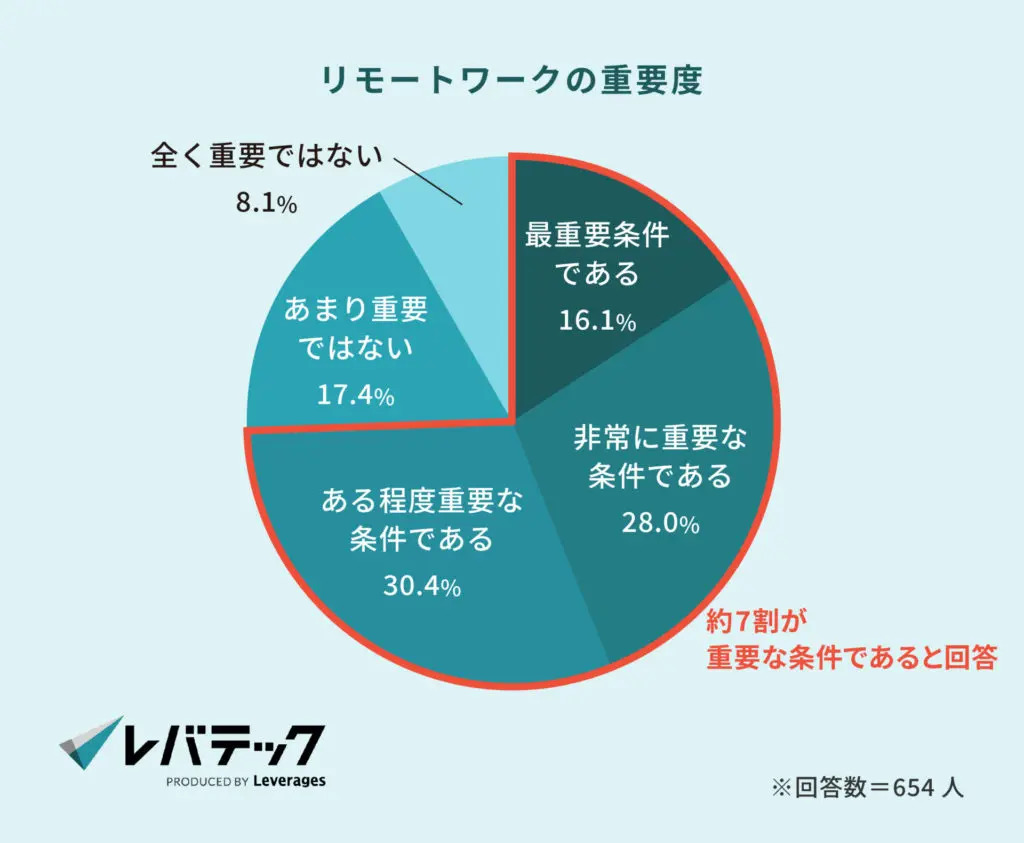

さらに、約7割がリモートワークの可否を働くうえでの重要な条件と捉えており、出社体制に戻る場合、約4割が転職を検討する可能性があると回答しています。

引用元:出社回帰で約4割のITエンジニアが同職種での転職を検討、根強く残る“リモート希望”の声|レバテック株式会社

こうした価値観の変化に対応しなければ人材を獲得しにくいため、企業は採用戦略を立てる必要性があるのです。

参考:出社回帰で約4割のITエンジニアが同職種での転職を検討、根強く残る“リモート希望”の声|レバテック株式会社

採用チャネルが増えているため

採用チャネルの多様化に伴い、求職者は自分に合ったチャネルを選択できるようになったため、企業側もターゲット層にリーチできるチャネルを選定する必要が生じています。

従来は、求人サイトやハローワークを通じた採用が主流で、採用チャネルの選定にリソースを割かなくても幅広い求職者層にアプローチできました。

しかし、近年は人材紹介サービスやダイレクトリクルーティングサービス、SNS採用、リファラル採用など、さまざまなチャネルが登場しています。さらにこうしたサービスは「若年層向け」「ハイクラス人材向け」「業界・職種特化型」など、ターゲット層が細分化されている傾向があります。

そのため、各チャネルの特性を理解し、自社のターゲット層に最適な手法を戦略的に選択することが重要になっているのです。

このように、さまざまな要因から人材獲得競争は激化しています。特にエンジニアといった専門性の高い職種の採用は競争が激しく、確保するにはコツが必要です。エンジニアを採用するコツについて知りたい方は、以下のページから資料をダウンロードしてみると良いでしょう。

エンジニア採用、なぜうまくいかない?激化する市場で”求める人材を確保するコツ”を紹介。

⇒「求める人材を確保するコツ」をダウンロードする

採用戦略を立案するメリット

採用戦略は人材を確保するうえで重要であることが分かりましたが、それ以外にもメリットがあります。ここでは、採用戦略を立案するメリットを紹介します。

母集団形成ができる

採用戦略を立案すると、効率的な母集団形成が可能になります。採用ターゲットの特性や行動傾向の分析により、最適な採用チャネルの選定や効果的な募集要項の作成につながり、欲しい人材にアプローチしやすくなるからです。

採用戦略がないと闇雲に求人を出すことになり、求人情報がターゲットの目に留まらず応募が集まらない状況に陥りやすくなってしまいます。

ミスマッチの防止に役立つ

採用戦略を立案するメリットには、採用におけるミスマッチの防止に役立つことも挙げられます。採用戦略の中で求める人物像や企業文化を明確にし求職者に伝えることで、入社後のギャップを減らすことができるからです。

たとえば、採用戦略の一環として、職務内容や必要なスキル、志向性、自社の価値観などを明確に伝えることで、求職者は自分に合った環境かどうかを判断しやすくなります。これにより、入社後に「思っていた仕事・会社と違う」といった不満から早期離職に至るリスクが低減されるでしょう。

さらに、採用戦略に基づいて選考プロセスを設計すれば、候補者の能力や価値観を適切に評価でき、より自社に合う人材の獲得ができるようになります。

採用活動にかかるコストの削減につながる

採用戦略に基づく計画的な採用活動により、採用コストの削減が可能です。なぜなら、戦略的なアプローチを通じて効率的に人材を確保できるようになるからです。

たとえば、採用活動には、広告費や選考にかかる人件費、採用担当者の工数など、さまざまなコストが発生します。しかし、採用戦略を事前に策定することで、適切な採用チャネルの選定や採用フローの最適化が可能となり、全体的なコスト削減につながるのです。

人材の採用戦略を立案する方法

ここでは、採用戦略を立案する方法を紹介します。採用戦略の立案時にぜひ参考にしてください。

1. 採用したい人物像と採用基準を定める

採用戦略を立案するには、まず採用したい人物像と採用基準を明確に定めましょう。

人物像を定める際は、必要なスキルや経験年数だけでなく、価値観や特性も含めて検討します。これは、業務に必要なスキルや経験が十分でも、企業文化との価値観の違いにより、職場での不適合が生じる可能性があるためです。

具体的には、「プロジェクトマネジメント経験3年以上で、チームワークを重視し、変化に柔軟に対応できる人材」というように、より詳細な人物像をつくりあげます。

また、採用基準は採用に関わる社員全員が共有できるよう、評価項目をつくりそれぞれの具体的な判断基準を設けます。

たとえば、「コミュニケーション能力」という評価項目に対して、「意見表明ができる」「相手の意図を正しく理解できる」といった具体的な判断基準を定めます。

これにより、採用担当者による評価のばらつきを防ぎ、公平で一貫した選考が実現できるようになるでしょう。

2. 自社の魅力を洗い出す

次に、自社の魅力を洗い出しましょう。求職者に選ばれる企業になるためには、自社の強みを正確に把握し、効果的にアピールする必要があります。

自社の魅力を洗い出す際は、給与や福利厚生などの待遇面だけでなく、企業文化や成長機会、職場環境、事業の将来性といった多角的な視点で検討します。

たとえば「リモートワーク制度がある」「新技術への挑戦を積極的に支援している」「社員同士のコミュニケーションが活発」などは求職者にとって魅力になりやすいです。

また、現在働いている社員にアンケートやインタビューを実施して、実際に感じている魅力を聞き取り、参考にするのも良いでしょう。

さらに、社員の率直な意見を求人票や企業の採用ページで確認できると、求職者は企業の雰囲気をよりリアルに感じ取ることができ、応募意欲の向上につながる場合があります。

3. ターゲットに合う採用チャネルを選ぶ

ターゲットとなる人材層に合わせて、最適な採用チャネルを選びましょう。

たとえば、若手が欲しい場合は若年層向けのサービスを、経験者を求めているならハイクラス向けのサービスが適している可能性が高いです。

採用チャネルにはそれぞれメリット・デメリットがあるため、理解した上で自社に合った方法を選択することが大切です。

採用チャネルの種類やそれぞれのメリット・デメリットについては以下の記事で紹介しているので、参考にしてください。

採用チャネルを徹底解説!種類やメリット・デメリット、選び方を紹介

4. 採用スケジュールとKPIを設定する

具体的な採用スケジュールとKPI(重要業績評価指標)を設定します。期限と目標を設けることで、採用活動の進捗を管理し、必要に応じて戦略を調整できるようになります。

採用スケジュールを設定する際は、求人公開から内定までの各プロセスに必要な期間を見積もり、逆算して計画を立てましょう。

たとえば4月入社を目標とする場合、「1月に求人公開、2月に書類選考、3月に最終面接と内定通知」というように、具体的な日程を決めます。

また、一般的に採用活動の成果を測定するためのKPIとしては、以下のような項目が挙げられます。

- 応募者数

- 書類選考通過率

- 面接通過率

- 内定承諾率

- 採用単価

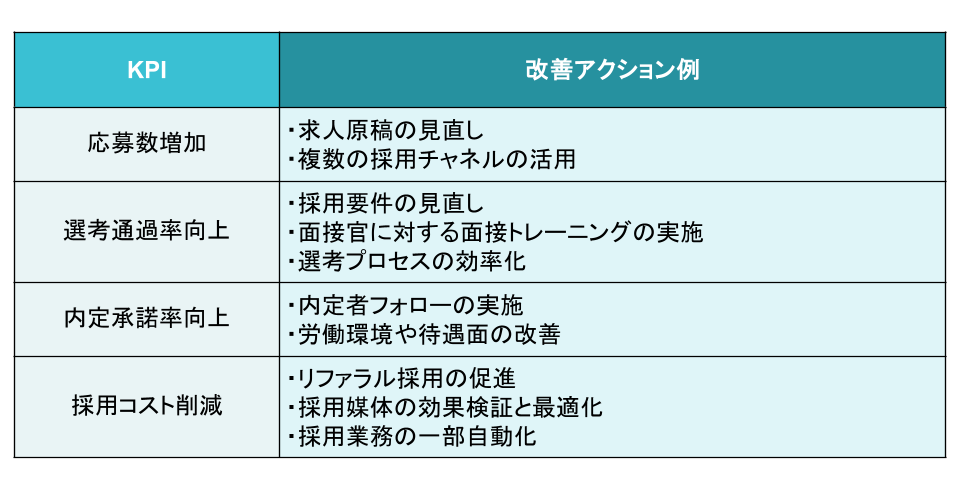

これらの指標を定期的にモニタリングすることで、採用プロセスのボトルネックを特定し、改善策を講じます。KPIは過去の実績や業界平均を参考にして、現実的な目標値を設定しましょう。

5. KPI達成に向けたアクションを決める

設定したKPIを達成するための具体的なアクションプランを策定します。ここでは実行可能で効果的な施策を検討し、優先順位をつけて実行していくことが重要です。

KPI達成に向けたアクションとしては、以下のような取り組みが考えられます。

人材の採用戦略を成功させるポイント

採用戦略を立案しても、それを適切に実行できなければ、効果的な人材獲得は難しいでしょう。ここでは、採用戦略を成功に導くためのポイントを紹介します。

経営層や現場など会社全体を巻き込む

採用戦略を成功させるには、経営層や現場の社員など会社全体を巻き込むことが重要です。なぜなら、採用戦略は人事部門だけで立案するのは難しく、実行段階でも社員の協力が不可欠だからです。

たとえば、経営陣の理解と支援がなければ十分な予算や人的リソースを確保できません。そもそも、経営層から会社の事業方針が明確に示されていない場合、求める人物像が不明瞭で具体的な施策の立案もできないでしょう。

また、実際に採用する人材と一緒に働く現場のメンバーは、求める人物像や必要なスキルをよく理解しています。現場の声を拾い上げれば、より具体的な人物像を設計できたり選考の判断基準にできたりします。

採用担当者のスキルアップを図る

採用担当者のスキルアップを図ることも、採用戦略を成功させるポイントです。採用市場の競争が激化する中では、採用に関するスキルが高い人材の有無が採用戦略の成否を左右します。

たとえば、ダイレクトリクルーティングを成功させるには、効率的な候補者の選定や求職者の心を掴む魅力的なスカウトメッセージの作成スキルが不可欠です。また、ダイレクトリクルーティングでは面談を実施するのが一般的で、その際には適切な質問をする能力と求職者に安心感を与えるコミュニケーションスキルなどが求められます。

スキルアップの方法としては、採用関連のセミナーや勉強会への参加などがあります。また、社内でのOJTや先輩からの指導、採用活動の振り返りを通じた学習も効果的です。

PDCAサイクルを回して継続的に改善する

採用戦略は一度立てたら終わりではなく、常に改善し続けましょう。定期的に採用活動の結果を分析し、うまくいかなかった点は修正していきます。

具体的には、月次や四半期ごとに採用活動の振り返りを実施し、KPIを達成できているか分析します。目標に達していない指標については、原因を特定し、改善策を検討・実施することで、より良い採用戦略を実行できるようになるでしょう。

エンジニア採用、なぜうまくいかない?激化する市場で”求める人材を確保するコツ”を紹介。

⇒「求める人材を確保するコツ」をダウンロードする

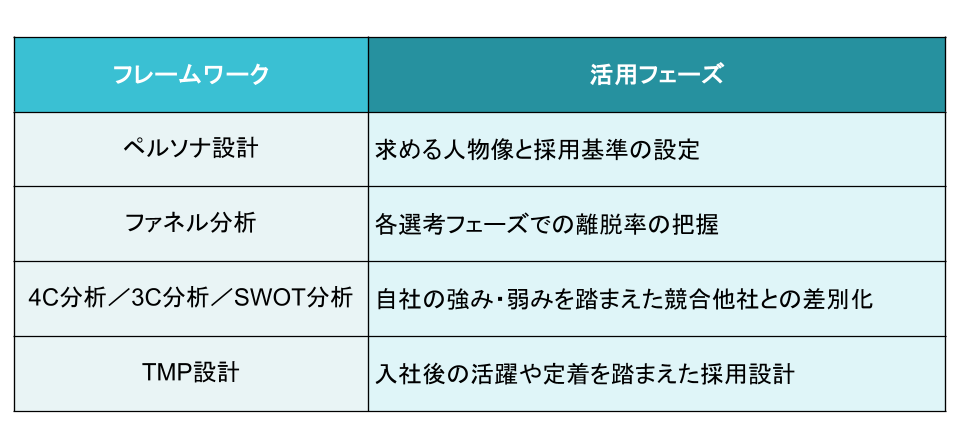

採用戦略の立案時に活用すべきフレームワーク

採用戦略の立案には、以下のフレームワークを活用することで、より効率的に戦略を構築できます。

1. ペルソナ設計

ペルソナ設計とは、理想の候補者像を具体的に描き出すフレームワークです。ペルソナ設計では、年齢や経験年数、スキル、価値観、キャリア志向などの詳細な属性を設定します。

ペルソナを設計することで、その人材に響くメッセージや採用チャネルを選びやすくなるでしょう。

ペルソナを設計するメリットや具体的な設計方法について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

採用におけるペルソナの設計方法を解説!作成時に役立つフォーマットも紹介

2. ファネル分析

ファネル分析とは、採用プロセスを「認知→応募→書類選考→面接→内定→入社」といった段階に分け、各フェーズでの離脱率を分析するフレームワークです。どの段階でボトルネックが生じているかを特定し、改善策を講じることができます。

たとえば、書類選考の通過率が低い状況では、求人票に記載している内容と実際の採用要件との間に不一致が生じている可能性があります。

3. 4C分析

4C分析とは、Customer Value(顧客価値)、Cost(顧客コスト)、Convenience(利便性)、Communication(コミュニケーション)の4つの視点から、商品やサービスの質を分析するフレームワークです。

採用活動に4C分析を適用すると、以下のような要素に分類できます。

- Customer Value:求職者のニーズや価値観の理解

- Cost:求職者が感じる時間的・心理的コスト

- Convenience:応募や選考プロセスの利便性

- Communication:企業と求職者間の双方向コミュニケーション

このフレームワークにより、求職者体験の向上が図れます。たとえば、オンライン面接を導入すれば、選考プロセスの利便性が向上して地理的制約のない採用活動が可能になり、母集団の拡大が期待できます。

4. 3C分析

3C分析とは、Customer(顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの要素から市場や自社の状況を分析するフレームワークです。採用活動に当てはめた場合、顧客は候補者に該当します。

採用活動における3C分析では、自社の採用力(ブランド力や待遇、職場環境など)や競合他社の採用戦略と強み、求職者市場の動向とニーズなどを詳細に調査します。

たとえば、競合他社がリモートワーク制度を導入している中で、自社ではオフィス勤務しかできない場合、求職者の獲得において不利になる可能性が見えてくるでしょう。

5. SWOT分析

SWOT分析とは、自社のStrength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)を整理するフレームワークです。自社の内部環境を詳細に分析することで、効果的な採用戦略の立案が可能となります。

採用活動における代表的な要素としては、以下が挙げられます。

- 強み:ブランド力の高さ、技術力の高さ、職場環境の良さなど

- 弱み:知名度の不足、給与水準の低さなど

- 機会:新規事業の展開を予定している、新たな働き方を導入しているなど

- 脅威:競合他社が採用を強化している、人材が不足しているなど

このフレームワークにより、自社の採用戦略の方向性を明確にできます。たとえば、強みや機会を強調して求職者にアプローチしたり、弱みを補完する施策や脅威に対する対策を練ったりできるでしょう。

6. TMP設計

TMP設計は、Targeting(採用ターゲット)、Messaging(採用メッセージ)、Processing(採用プロセス)の3つの要素から採用戦略を構築するフレームワークです。採用したい人材像を明確にし、効果的なアプローチ方法を設計することで、採用成功率や入社後の定着率の向上を図ります。

各要素の具体例は以下のとおりです。

- Targeting:採用したい人材の属性やスキル、価値観を明確化する

- Messaging:ターゲットに響く企業の魅力や価値が分かるメッセージを作成する

- Processing:ターゲットにメッセージを届けるための最適な採用プロセスを構築する

TMP設計の各要素は相互に関連しているのが特徴です。たとえば、経験豊富なエンジニアをターゲットとする場合、技術的な挑戦や成長機会をメッセージとし、技術面接を重視したプロセスを構築します。

優秀なエンジニアの確保をしたいという方は、以下の記事も参考にすると良いでしょう。

優秀なエンジニアを確保するためには?採用における6つのステップを紹介

【人材獲得成功例】フリーランスの活用もおすすめ

正社員の採用に苦戦している場合、フリーランスの活用も視野に入れると良いでしょう。

フリーランスは個人で仕事を受注するため柔軟にスケジュール調整してもらえる場合が多く、参画時期や期間についても相談しやすいというメリットがあります。そのため、プロジェクトに必要なスキルを持つ人材を迅速に確保し、即戦力として活躍してもらうことが期待できます。

受託開発と自社プロダクト開発を手がける株式会社テコテックでは、正社員採用に苦戦しており、人材確保の一つの手段としてフリーランスを活用しています。

過去には、1ヶ月で20名ものエンジニアが必要となる大規模プロジェクトがありましたが、自社で対応できるエンジニアは5名程度でした。そこで、レバテックフリーランスを活用したところ、約50名ものエンジニアが提案され、最終的に10名のフリーランスと契約に至りました。

この事例からも分かるように、レバテックフリーランスであれば短期間で大人数のエンジニアを確保することも可能です。

同社の人材獲得事例について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

スピーディ・柔軟な人員配置にレバテックを活用|フリーランスのプロ意識の高さにも期待

レバテックフリーランスの詳細については、以下のページから資料をダウンロードできます。

エンジニアの採用にお困りですか? レバテックフリーランスなら即戦力エンジニアが最短1週間でチームに参画!

⇒レバテックフリーランスの資料を見てみたい

人材の採用戦略に関するよくある質問

ここでは、人材の採用戦略に関するよくある質問に回答します。

Q. 人材の採用戦略立案でよくある失敗例は?

人材の採用戦略立案の失敗例には、経営層を巻き込まなかったために採用活動にかかるコストについての理解が得られず、予算や人員リソースが確保できないことが挙げられます。

また、現場の社員との連携不足も、採用活動における典型的な失敗例の一つです。現場の社員は必要とする人材のスキル要件を熟知しているため、その知見を活用することで求める人物像を具体化できます。しかし、現場との協力体制が整わない場合、曖昧な採用基準のまま活動を進めることになり、人材のミスマッチや採用期間の長期化を招くリスクが高まります。

さらに、採用担当者の採用スキルが足りておらず、候補者をうまく選定できなかったり、応募者に対して不安感を抱かせてしまったりすることもあります。

Q. 人材の採用戦略で使えるフレームワークは?

人材の採用戦略の立案時には、ペルソナ設計やファネル分析、4C分析、3C分析、SWOT分析、TMP設計などのフレームワークが活用できます。たとえば、ペルソナ設計は採用ターゲットを明確化するのに役立ち、ファネル分析は採用プロセスの改善点を発見するのに効果的です。複数のフレームワークを組み合わせることで、より実効性の高い採用戦略を立案できるでしょう。自社の状況や課題に合わせて最適なフレームワークを選択することをおすすめします。