採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

ジョブ型とは?メンバーシップ型雇用との違いやメリット・デメリットを解説

無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

日本ではメンバーシップ型が主流ですが、最近はジョブ型を導入する企業が増えています。ジョブ型雇用はスペシャリストを採用しやすい点や、採用のミスマッチを予防できることがメリットです。一方で、導入を検討する際はデメリットにも着目する必要があります。

この記事では、ジョブ型が注目される理由やジョブ型のメリットとデメリットを挙げました。自社に合う雇用形態を考える参考にしてください。

【最新版】IT人材白書2025 を公開!

激化するIT人材の獲得競争を勝ち抜くための「最新データ」がここに。

IT人材白書2025は、貴社の採用戦略をデータで裏付け加速させるためのレポートです。IT人材採用のリアルな課題と、成功への具体的なヒントを数字で示します。

・採用目標、55%の企業が未達という厳しい現実

・採用手法は「待ち」から「攻め」へ。スカウト媒体の活用が急増中

・64%のIT人材が企業選びにおいて「給与」を最も重視している

・生成AI出現により、IT人材に求めるスキルや採用活動に変化が生じている

最新のIT人材採用市場について詳しく知りたい方は以下より無料でダウンロードし、採用活動にお役立てください。

「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。

レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。

目次

ジョブ型とは

ジョブ型雇用は欧米で一般的な雇用形態です。ジョブ型雇用では、企業は「ジョブディスクリプション(職務記述書)」で職務内容を定義したうえで採用を行います。ジョブ型雇用は、あらかじめ職務内容や勤務地、勤務時間などの条件を明示するのが特徴で、原則として他部署への異動や転勤はありません。

日本企業で一般的なメンバーシップ型雇用では、職務内容や勤務地などの条件を限定せずに人材を募集し、採用後に仕事を割り振ります。メンバーシップ型が「会社に合う人材を採用する手法」だとすると、ジョブ型は「職務に合う人材を採用する手法」だといえるでしょう。

エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?

業界最大級のIT人材特化型データベースなら求めていた人材がきっと見つかる!

⇒「3分でわかるレバテック」のダウンロードはこちらから

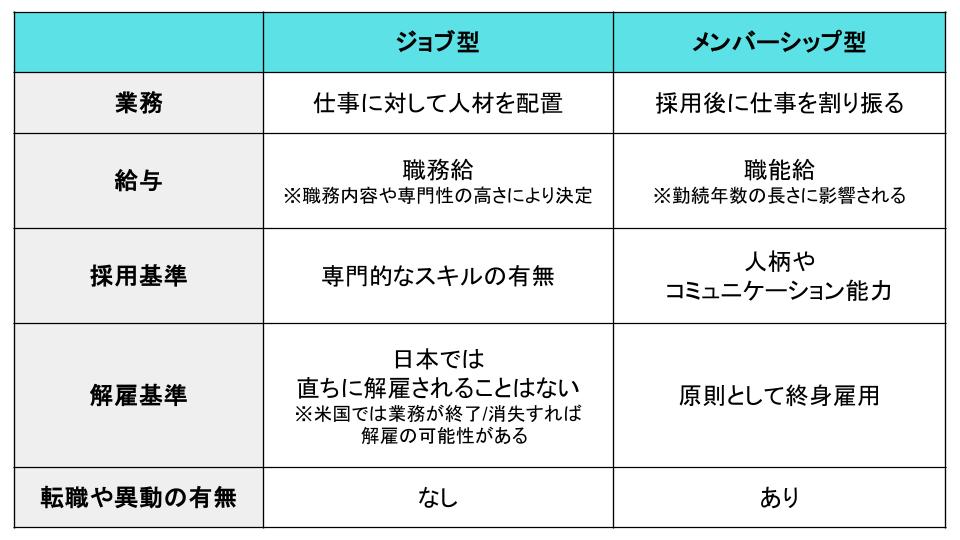

ジョブ型とメンバーシップ型の違い

ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用には、業務の割り振りや給与基準、採用基準などに違いがあります。それぞれの違いを詳しく確認していきましょう。

業務上の違い

ジョブ型雇用では、仕事に対して人材が配置され、仕事内容は専門的かつ限定的です。

一方、メンバーシップ型は人を雇用してから仕事を割り振るのが特徴です。仕事内容に明確な規定はなく、会社は社員に対し、状況に応じて業務を変更したり部署異動や転勤を命じたりできます。

給与の違い

ジョブ型雇用では、職務内容や専門性によって給与が決まる「職務給」が適用されます。職務給は、勤続年数や年齢に関わらず、高い能力を持つ社員により高い給与を支払う給与形態です。

対して、メンバーシップ型雇用では、職務に対する知識や経験、ヒューマンスキルによって給与が決まる「職能給」が適用されます。職能給は年功序列を前提とする制度であるため、高い成果を出さなくても役職や勤続年数によって給与アップするのが特徴です。

また、ジョブ型雇用と成果主義は違うという点には注意が必要です。年齢や勤続年数が評価に影響しない点では、ジョブ型雇用と成果主義は似ています。しかし、成果主義はメンバーシップ型雇用において、成果を評価する方法であり、ジョブ型雇用で成果主義が採用されるわけではありません。

採用基準の違い

職務内容が明確に規定されるジョブ型雇用では、任せたい職務に対応できる専門スキルが重視されます。また、採用のタイミングは新規ポジションができたとき、欠員補充が必要なときです。

メンバーシップ型でも専門スキルは評価されますが、ジョブ型と比べるとコミュニケーション能力や人柄が重視される傾向があります。採用のタイミングは、新卒採用に代表される定期採用が一般的です。

解雇基準の違い

アメリカにおけるジョブ型雇用では、何らかの理由で担当職務がなくなったときに人材を解雇できます。一方、メンバーシップ型雇用は終身雇用を前提としており、従業員は長期にわたって就業します。

しかし、日本では法的な規制により、ジョブ型であっても簡単に従業員を解雇できません。事業撤退や職務に対する能力不足などの理由があっても、まずは解雇を回避するための努力が求められます。この点はアメリカのジョブ型雇用と異なるので覚えておきましょう。

ジョブ型が注目される7つの理由

メンバーシップ型が主流の日本で、近年になってジョブ型雇用が注目を集めるのはなぜでしょうか。代表的な理由を確認していきましょう。

1.人手不足解消のため

日本では少子高齢化による労働人口の減少で、人手不足に悩む企業が増えています。特に、IT技術の発展や需要の高まりにより、システムエンジニアをはじめとするIT人材は慢性的に人手が不足している状況です。

そのような中で、一部の企業は専門職の人手不足を解消するため、社員が専門的な仕事に集中できるジョブ型雇用の導入を開始しています。

関連記事:エンジニアが足りないのはなぜ?企業のIT人材の不足を解消する方法

2.国際的な競争力を高めるため

専門職を採用して企業自体の専門性を高め、国際的な競争力を向上させることもジョブ型雇用の目的の一つです。メンバーシップ型雇用はゼネラリストを育成できますが、専門職が育ちにくい側面があります。専門職を確保しやすいジョブ型雇用であれば、企業はグローバル企業に対抗できる競争力を身につけられます。

3.多様な働き方に対応できるため

ジョブ型雇用では、勤務地や職務を限定するため「メンバーシップ型で雇用するのが難しかった専門性のある人材」を確保できます。たとえば、転勤のない条件で働きたい人、育児や介護のために時短勤務で働きたい人などを採用対象として人手不足を解消できます。

ジョブ型雇用は、働き方改革やダイバーシティの浸透で労働者の働き方が多様化する中で、人材を確保するのに向いているといえるでしょう。

4.社員を柔軟に評価するため

ジョブ型雇用は職務内容や労働時間、報酬を細かく決めて契約を結ぶことから、仕事の過程が見えなくても評価を下しやすいです。そのため、リモートワークが普及し、従業員を一律に管理・評価するのが難しくなった昨今、ジョブ型雇用が注目を集めています。

5.大手企業がジョブ型雇用を開始しているため

大手企業が導入を開始していることも、ジョブ型雇用に注目が集まっているきっかけです。海外展開を行う大手企業は、比較的早い段階からグローバルスタンダードであるジョブ型雇用の導入を行っています。

海外ではジョブ型雇用が当たり前であるため、海外人材を採用する企業では今後もジョブ型雇用の導入が進むと想像されます。

国が公表している以下の資料には、ジョブ型を導入した大手企業の事例が掲載されています。ジョブ型雇用の人事指針でお悩みの方は参考にしてください。

参照:ジョブ型人事指針|内閣官房、経済産業省、厚生労働省

6.リモートワークに対応できるため

オフィスではなく、自宅や外出先で働くリモートワークが一般的になったことも、ジョブ型雇用が注目を集める理由です。

リモートワークには、従業員間でコミュニケーションがとりにくく、仕事を進めづらくなるという課題があります。対面ではないため、上司の指示が部下に伝わりづらく、業務が停滞するおそれもあるでしょう。

ジョブ型であれば、あらかじめ個人の役割や職務内容が明確であるため、社員は迷うことなく業務を進められます。

7.経団連がジョブ型を推奨するようになったため

ジョブ型が知られるようになった理由としては、経団連が2020年に「日本型の雇用システムを見直すべき」という見解を示したことも挙げられます。経団連は2022年には、ジョブ型雇用について「導入・活用の検討が必要」と明示しました。

さらに、政府も2024年8月28日に「ジョブ型人事指針」を公表し、ジョブ型人事の導入を進める必要性を示しています。これを受けて、経団連はジョブ型人事の導入を検討する企業向けに説明会を開催し、すでにジョブ型雇用を導入した企業の事例紹介などを行いました。

こうした動きからは、国が従来の日本型雇用からジョブ型雇用に転換する動きを後押ししていることが分かります。

参照:

2020年版 経営労働政策特別委員会報告|一般社団法人 日本経済団体連合会

2022年版 経営労働政策特別委員会報告|一般社団法人 日本経済団体連合会

ジョブ型人事指針|内閣官房、経済産業省、厚生労働省

日本企業におけるジョブ型人事導入検討に向けて|経団連(週刊 経団連タイムス)

【企業側】ジョブ型のメリットとデメリット

ジョブ型雇用の導入を迷ったときは、メリットとデメリットのどちらも把握することが大切です。利点を知るとともに、課題となるポイントを整理し、ジョブ型雇用が自社に合った方法か考えていきましょう。

メリット

ジョブ型雇用には以下のようなメリットがあります。

ミスマッチを防ぎ人材を効率よく採用できる

ジョブ型雇用では職務内容を明確にして採用を行うため、業務に必要なスキルを持った人材を効率よく採用できます。契約時に条件を明示するため、入社後のミスマッチも予防できます。

職務に応じて適正な評価を行える

ジョブ型では、あらかじめ職務内容を明確に定めてから業務を開始するため、職務の達成度が分かりやすく、適正な評価を下しやすいです。

また、職務と処遇の連動性が高まるため、年功型処遇が改善されるメリットもあります。

デメリット

ジョブ型雇用には以下のようなデメリットがあります。

契約していない仕事を依頼できない

ジョブ型雇用において、社員はジョブディスクリプション(職務記述書)に記載された職務のみを担当します。契約外の業務は頼めないため、新規の業務や人手不足が生じてもジョブ型雇用の社員に会社都合で仕事を依頼することはできません。

好条件の企業に優秀な人材が流出しやすい

ジョブ型雇用はスペシャリストが育ちやすいメリットがある一方で、専門性の高い社員がほかの企業に引き抜かれる恐れがあります。せっかくスキルの高い人材を確保できても、より待遇が良い職場に人材が流出する可能性もあります。

【求職者側】ジョブ型のメリットとデメリット

求職者にとっても、ジョブ型雇用はメリットとデメリットの両面があります。求職者視点でのジョブ型雇用の特徴を把握するためにも、それぞれ確認していきましょう。

メリット

主なメリットは以下の通りです。

得意分野を活かせる

求職者にとってのジョブ型雇用のメリットは、自身のスキルを最大限に活かせることです。ジョブ型では自分の得意分野に特化した業務に集中して取り組めます。特定分野のみに取り組むので、仕事を通してさらに専門性を高めていけるでしょう。

入社後に不満が生まれにくい

ジョブ型雇用では採用時に職務内容や勤務地、勤務時間などの細かな条件が明示されます。そのため、入社後に「思っていた働き方と違った」というギャップが生じず、不満が生まれにくくなります。

デメリット

一方で、以下のようなデメリットがあります。

自分でスキルを高めなければならない

一般的に、企業はジョブ型雇用で採用した人材に研修や教育を実施することは少ない状態です。そのため、従業員は会社の制度に頼ることなく、自身で自己研鑽を続ける必要があります。

職務がなくなると失職する可能性がある

ジョブ型雇用ではプロジェクト単位で契約を結ぶことがありますが、その場合プロジェクトが終了するとそのまま職を失ってしまうことになります。事業が撤退して担当している職務がなくなった場合にも、他部署への異動ができなければ仕事を失う可能性があるでしょう。

ジョブ型とメンバーシップ型どちらで雇用すべき?

ジョブ型とメンバーシップ型どちらで雇用を行うべきかは、企業によって異なります。

ジョブ型雇用には、前述したようにミスマッチを防げたり、職務に対して適正な評価を行いやすかったりするメリットがあります。一方で、メンバーシップ型雇用にも、採用後に企業側の都合で部署移動や転勤を指示できるなどのメリットが存在します。

ジョブ型とメンバーシップ型雇用のどちらにすべきか迷ったら、自社のニーズに合った雇用方法を検討するのが良いでしょう。基本的に、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用はそれぞれ以下の状況に向いています。

ジョブ型・・・スペシャリストを育成したい

メンバーシップ型・・・ジェネラリストを育成したい

これはあくまで一例ですが、専門性を持った人材が欲しいならジョブ型、幅広い業務を任せたいならメンバーシップ型を採用する考え方があるでしょう。

ジョブ型雇用を導入する場合の4つのポイント

ジョブ型雇用には、日本の企業文化や法制度に合わない面もあり、導入を成功させるには、事前の十分な準備が欠かせません。そこで、ここではジョブ型雇用を導入する際の4つのポイントを紹介します。

1.どの部門・業務でジョブ型雇用を導入するか決める

ジョブ型雇用をどの程度の割合で導入するかは企業によって異なります。たとえば、専門分野の業務量が安定しない企業では、ジョブ型雇用の社員を増やしすぎるのは賢明ではありません。

社内の状況によって、専門的な技能が必要な一部の職種でジョブ型雇用を導入したり、中途採用の社員から段階的に導入を開始したりと、自社に合う方法を検討しましょう。

2.ジョブディスクリプション(職務記述書)を作成する

ジョブ型雇用を行う職種やポジションを決定し、ジョブディスクリプションを作成します。ジョブディスクリプションには、一般的に以下の項目を盛り込みます。

・職種(役職)

・職務内容

・評価方法

・必須スキル

・歓迎スキル

・給与

・勤務地

・勤務形態

・目標

採用後のミスマッチを防ぐため、職務内容は特に具体的に記入しましょう。作成したジョブディスクリプションは、経営層や人事、現場の社員など複数名で確認し、内容に相違がないか確かめます。

関連記事:ジョブディスクリプション(職務記述書)とは?作成する目的や記載例

3.評価基準を見直す

ジョブ型雇用では、年功序列をベースとするメンバーシップ型とは違い、ジョブディスクリプションをもとに評価を行います。そのため、ジョブ型雇用の導入にあたっては、職務内容によって報酬を決定する新たな評価基準が必要です。ほかにも、変更の必要がある制度があれば見直しを行いましょう。

4.ジョブ型雇用導入を社内に周知する

ジョブ型雇用を導入する際は、全社員に周知を行いましょう。特に全社員をジョブ型の対象としない場合、周知が不十分だとジョブ型とメンバーシップ型の社員の間に不公平感が生まれるおそれがあります。ジョブ型雇用を導入する背景や、既存社員がジョブ型雇用に切り替えられるのかなど、詳しい情報を共有しましょう。

ハイブリッド型やタスク型という選択肢もある

ジョブ型やメンバーシップ型という雇用形態のほかに、「ハイブリッド型」「タスク型」といった雇用形態があります。より自社に合う雇用形態を模索するため、この2つについても確認しましょう。

2つの雇用システムを取り入れた「ハイブリッド型」

ハイブリッド型は、ジョブ型とメンバーシップ型それぞれの長所を取り入れた形態です。以下のような導入例が考えられます。

・スキルを重視した採用を行いつつも、人間力を含む評価を行う

・専門職と総合職で評価基準を分ける

・若年層はメンバーシップ型で経験を積ませ、中高年層にはジョブ型で専門スキルを身につけさせる

期間限定で人材を活用できる「タスク型」

タスク型とは、タスクに応じてスポット的に人材を非正規雇用することです。タスク型の場合、プロジェクトの期間中だけスキルを持った人材と雇用契約を結ぶことができ、ジョブ型よりもさらに柔軟に人材を確保できます。ただ、労働者にとっては雇用が不安定な働き方であることがデメリットです。

「エンジニアを採用しやすい時期」を把握してエンジニア不足を解決するには?

⇒解説資料の無料ダウンロードはこちらから

ジョブ型雇用以外で専門性が高い人材を確保する方法

ジョブ型雇用以外にも、フリーランスの活用によって専門性が高い人材を確保できます。フリーランスは期間を定めて契約を結ぶので、プロジェクト単位での人材の活用も可能です。

正社員は一度採用するとジョブ型であっても簡単に解雇できませんが、フリーランスは必要に応じて柔軟に契約できるのがメリットです。フリーランスのノウハウを取り入れることによって社員が刺激を受け、社内が活性化する効果も期待できます。

エンジニアの採用にお困りですか? レバテックフリーランスなら即戦力エンジニアが最短1週間でチームに参画!

⇒レバテックフリーランスの資料を見てみたい

ジョブ型とメンバーシップ型に関するよくある質問

ジョブ型とメンバーシップ型は、企業による雇用の形態を表す言葉です。聞いたことはあっても具体的な定義が分からない方もいるのではないでしょうか。ここでは、それぞれの意味や違いを解説します。

Q.ジョブ型とは?

A.ジョブ型雇用は、ジョブディスクリプション(職務記述書)で職務内容や勤務条件、待遇などの条件を提示したうえで契約を行う雇用形態です。欧米で一般的な形態で、日本では大企業を中心に一部の企業が導入を開始しています。

Q.メンバーシップ型とは?

A.メンバーシップ型は日本企業で主流の雇用形態です。職務内容や勤務場所、勤務時間といった条件を定めずに採用を行い、採用後に業務を割り振っていきます。

Q.メンバーシップ型とジョブ型の違いは?

A.採用基準や評価方法、異動の有無などに違いがあります。ジョブ型はスキル重視で採用を行い、評価もスキルや職務内容によって決まります。原則として異動はありません。メンバーシップ型の採用は人柄重視で、評価基準のベースには年功序列があります。従業員は会社都合で異動する可能性があります。

Q.ジョブ型のメリットとデメリットは?

A.専門性の高い人材を採用できることや、契約時の条件の提示でミスマッチを予防できることがメリットです。一方で、契約にない仕事を依頼できない点はデメリットとなります。また、ほかに良い条件の企業があった際に、人材が流出しやすいことも問題です。

Q.ジョブ型を導入すべき?

A.経団連や政府は、旧来の日本型雇用からジョブ型雇用への転換を推奨しており、今後ジョブ型に転換する企業が増えると考えられます。メンバーシップ型も残しつつ、専門職のみジョブ型で採用するといった導入方法もあるので、自社に合う方法を検討しましょう。