採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

採用の歩留まりとは?計算式や低下の理由、フェーズごとの改善方法を紹介

無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

採用活動における歩留まりとは、採用フローの中で、前のプロセスから次のプロセスに進んだ人数の割合です。一般的に、歩留まり率が高いほど採用活動の効率が良く、低い場合は何かしらの問題があります。

この記事では、歩留まりの計算方法や、歩留まり率が低下しがちなフェーズで実践すべき改善策をまとめました。歩留まりが低下するありがちな原因も紹介するので、採用の課題を把握し、対策していきましょう。

【最新版】IT人材白書2026 を公開!

激化するIT人材の獲得競争を勝ち抜くための「最新データ」がここに。

IT人材白書2026は、貴社の採用戦略をデータで裏付け加速させるためのレポートです。IT人材採用のリアルな課題と、成功への具体的なヒントを数字で示します。

・IT系企業は順調、非IT系企業は苦戦傾向。業態で差が出る採用進捗のリアル

・採用手法は「待ち」から「攻め」へ。スカウト媒体や外部サービスの活用が活発に

・求人票やスカウト文の作成などにおいて生成AIの活用が広がる

・20代の正社員IT人材の約半数が「静かな退職」状態にある

最新のIT人材採用市場について詳しく知りたい方は以下より無料でダウンロードし、採用活動にお役立てください。

「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。

レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。

目次

採用活動の歩留まりとは

採用活動における歩留まりとは、「説明会→書類選考→面接→内定→内定承諾」といった各採用選考プロセスのうち、次のプロセスに進んだ人数の割合です。その割合をパーセンテージであらわした数字を「歩留まり率」といい、一般的に歩留まり率が高いほど効率の良い採用活動と判断されます。

採用活動がうまくいっていない時は、採用プロセスの歩留まりを可視化することで、どこにボトルネックがあるのかを明確にできます。

たとえば、「説明会に100名が参加したものの、求職者は20名だった」という場合、説明会の問題点を探し出し、適切な打ち手を講じる必要があります。歩留まりを使えば、採用工程の課題を数値として認識し、対策を考えられるようになるでしょう。

「エンジニアを採用しやすい時期」を把握してエンジニア不足を解決するには?

⇒解説資料の無料ダウンロードはこちらから

採用における歩留まりの計算方法

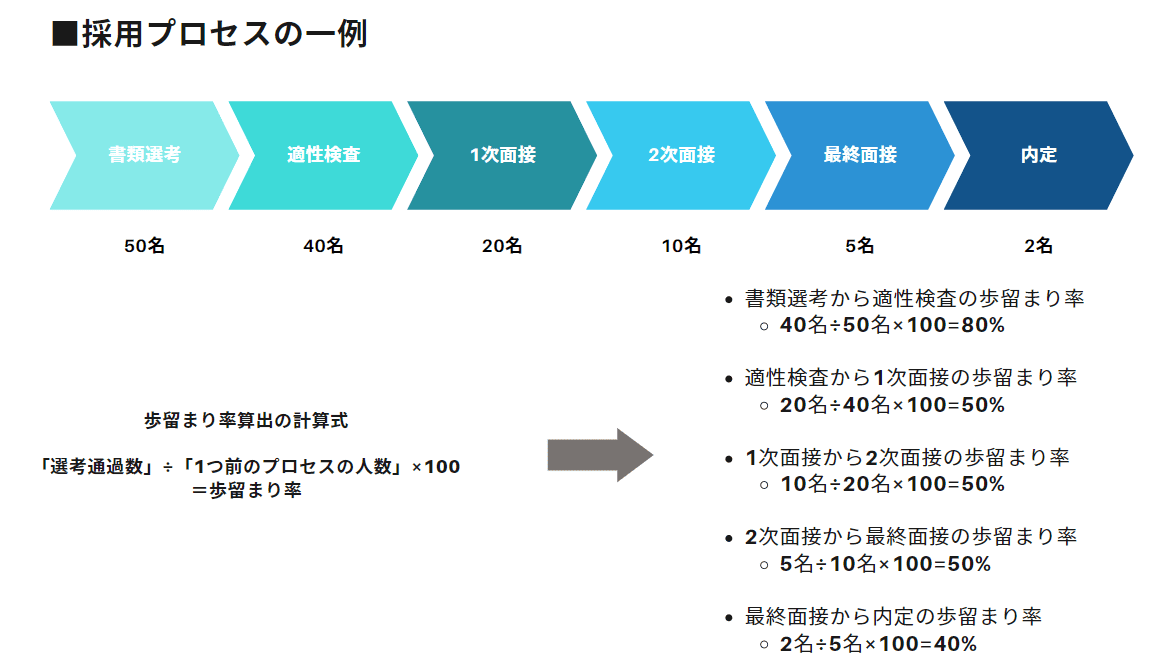

採用の歩留まり率は以下の式で計算します。

- 選考通過数÷1つ前のプロセスの人数×100=歩留まり率

採用の歩留まりを計算するためには、まずは自社の採用プロセスを洗い出す必要があります。たとえば、以下の図のようなイメージです。

採用プロセスを可視化したあとは、各プロセスに進んだ人数を洗い出し、歩留まり率を求めます。

採用フェーズ別の計算方法

各フェーズの具体的な計算式を紹介します。

【書類選考通過率】

書類選考通過者数÷書類選考参加者数×100

【適性検査通過率】

適性検査合格者数÷適性検査受験者数×100

【一次面接通過率】

一次面接通過者数÷一次面接参加者数×100

【二次面接通過率】

二次面接通過者数÷二次面接参加者数×100

【最終面接参加】

最終面接通過者数÷最終面接参加者数×100

【内定率】

内定者数÷受験者数×100

【内定承諾率】

内定承諾者数÷内定者数×100

【内定辞退率】

内定辞退者数÷内定者数×100

歩留まり率は企業によってバラツキますが、書類選考から一次面接の歩留まり率は、一般的に30%以上が望ましいとされています。ほかと比べて明らかに歩留まり率が低いプロセスがある場合、その要因を特定して改善しなければなりません。次章では、歩留まりが低下する要因の例を9つ紹介します。

歩留まりが低下する9つの要因

採用活動における歩留まりは、選考スピードの遅さや面接官の印象など、さまざまな要因で低下します。歩留まり率が低下する理由を探る際は、次の要因に当てはまっていないか確認しましょう。

1.他社と比べて選考スピードが遅い

他社よりも選考プロセスが長かったり、各選考フェーズのリードタイムが長かったりすると、他社で先に内定が出るケースが増えます。他社の内定でその求職者の希望条件が叶う場合、そちらに意思決定されてしまう可能性が高いでしょう。

2.求人票の内容と実際の待遇の差が大きい

求人票に記載されている内容と、実際に選考で感じた印象や聞いた内容にギャップがあると、求職者の意向は下がり選考から離脱します。求人票での誇張表現や事実とは異なる情報の記載は避けましょう。

また、採用ペルソナとペルソナに訴求したい情報を、人事部と面接官ですりあわせておくことも重要です。人事部が作成した求人票と異なる情報を面接官が伝えると、求職者からの心象が悪くなり、選考を辞退されてしまいます。

関連記事:採用に使えるペルソナ設計術|必要な項目や採用活動での活用法とは

3.選考基準が明確になっていない

複数名が選考官として採用に参加する場合、選考官の間で選考基準が明確になっていないために歩留まり率が低下するケースがあります。これは、選考官が自身の感覚や基準で合否を判断するために起こります。

選考基準は必ず事前に共有し、選考官の違いによる合否のばらつきを最小限にしましょう。特定の選考官が関わるプロセスの歩留まり率が極端に低い場合は、面接に同席したり、面接官に不合格理由をヒアリングしたりして、歩留まり率悪化の要因を特定します。

4.求職者にあわせた魅力を伝えられていない

採用選考において、自社が伝えたいことを一方的に伝えるだけでは、求職者の意向が上がらず離脱につながるおそれがあります。求職者によって気になるポイントや不安なことは千差万別です。選考の中で求職者の興味や関心事を引き出しながら、求職者に合わせた情報提供を行いましょう。

選考過程で求職者の本音を聞き出すのは難しい場合もあります。その際は、同じ年代や似た経歴の社員とのカジュアル面談をセッティングし、ざっくばらんに話せる場をつくると良いでしょう。

関連記事:カジュアル面談と面接の違い|事前の準備や当日の流れも解説

5.社風がマッチしない

社風がマッチしないと感じられることも、歩留まり率を低下させる要因の一つです。

面接を通じて社風が合わないと判断されることに加え、最近ではWebやSNSでの口コミがマイナス印象を与える可能性もあります。インターネット上の口コミは拡散しやすく、誰でもすぐにアクセスできます。選考で面接官にネガティブな印象を受けた求職者がSNSに書き込むリスクもあるでしょう。

面接では、ネガティブな印象を与えない振る舞いを意識するのはもちろん、口コミが事実とは異なる場合に備えて、カウンタートークを考えましょう。

6.求職者の市場価値にあったオファーができていない

求職者の市場価値からずれたオファーをしてしまうと選考辞退につながります。オファーの際は、採用競合である他社のオファー金額や市場価値をふまえ、納得感のある給与を提示します。

求職者の希望を満たせない場合は、事前に期待値調整を行いつつ、福利厚生や手当などほかの要素で補填ができないか検討しましょう。入社後どれくらいの期間で、何を実現すれば希望のオファー金額を叶えられるのかを伝える方法もあります。

7.面接官の印象が悪い

人事担当者や面接官の印象が悪いと、どれだけ企業としての魅力があり、好条件が揃っていても、高い確率で辞退につながってしまいます。

求職者と接する人事担当者や面接官は、「会社の顔」という意識を持ち、求職者の入社意欲を高めるような対応をしなければなりません。

8.内定後のフォローが不十分

内定通知後、求職者へのフォローが不十分だと入社意欲が高まらず、歩留まり率の低下を招きます。面接で入社への動機づけを行うとともに、内定後は自社メンバーと交流できる懇親会や社内イベントに招待しましょう。

9.家族や周囲が同意していない

新卒採用における歩留まり率の低下は、家族からの「入社ブロック」が原因であることも多いです。本人が選んだ企業であっても、あまり名前が知られていない中小企業の場合、「大企業でなければ入社はダメ」と反対されることがあります。

会社のブランド力や知名度は担当者レベルではコントロールしづらいものです。現状はある程度受け入れるしかありませんが、知名度以外の強みで勝負するために、より訴求力の高い、独自性のあるメッセージを発信していく必要があるでしょう。

歩留まりが低下しやすい選考プロセス

採用プロセスの中には、エントリー後や書類選考後など、特に歩留まり率が低下しやすいプロセスがあります。歩留まり率が低下しやすいプロセスを把握し、注意して数値をチェックしましょう。

エントリーから説明会

まず最初に歩留まり低下が多いのは、エントリーから説明会に参加するステップです。エントリーは気軽にできるので、それほど志望度が高くない企業でもエントリーする求職者が多いからです。

そのため、実際に企業に出向き、時間を使う説明会となると、参加者は減少します。エントリーから説明会の歩留まりが低下するのは、ある程度仕方がないことといえるでしょう。

書類選考から一次面接

書類選考後の一次面接実施率も、歩留まりが低下しやすいポイントです。以下のような理由で選考に進まない求職者が多いからです。

「とりあえず応募してみたが、改めて求人内容を確認したら自分に合っていないと感じた」「面接対策を進めるうえで志望動機が見つからなかった」

また、面接日程の調整はできていても、当日になってキャンセルされるケースもあります。再調整できれば問題はありませんが、その後再調整できずに音信普通になってしまうことも少なからずあります。書類選考後の辞退は避けられない部分もあるので、一定確率で辞退されることを加味したうえで、一次面接数の目標を立てましょう。

一次面接から二次面接

「応募は集まるが、一次面接より先になかなか進まない」ということもあります。この場合、面接担当者の選考基準が明確になっていないことが原因の一つです。対策としては、採用関係者で選考基準の認識をそろえ、選考官によって合否のばらつきが大きくなりすぎないようにしましょう。

また、面接で合否判断に必要な情報を得るために、面接で確認したい内容を事前に求職者に伝えても良いでしょう。求職者は伝えるべきエピソードや自身の強みを整理でき、企業側も求職者の情報を詳しく知ることができます。

内定から入社

志望度が高いと思っていた求職者に内定を出しても、辞退されることはあります。同時並行している企業がある場合、他社に見劣りしないオファーを出したり、早めに内定を出したりすることが必要です。

採用の歩留まりを改善する8つの方法

採用の歩留まりを改善するには、選考期間を短くしたり、面接中に入社の動機づけを行ったりすることが大切です。ここでは、歩留まりを改善する具体的な対策をまとめました。まだ実践できていない方法を確認し、採用活動を効率化しましょう。

1.素早い対応で採用フローを短期化する

採用フローを短期化すれば、それだけで歩留まりが改善される可能性があります。説明会や面接の日程調整に時間がかかると、求職者が他社に流れてしまうためです。

たとえば、会社説明会と書類選考を同時に行えば、選考辞退者を減らすことが可能です。ほかにも、以下の点を意識し採用フローを短期化しましょう。

- 応募があった際は24時間以内に対応する

- 面接日はできる限り求職者の都合に合わせる

- 面接の1~2日前にリマインドする

- 書類選考や面接結果の連絡は3日以内に行う

- 内定承諾の期限は内定後5日以内にする

なお、一般的な選考期間の目安は、新卒採用で1ヵ月、中途採用で2〜3週間以内です。

2.求職者が参加しやすい面接形式を導入する

求職者が面接を受けやすい環境づくりも歩留まり改善に有効です。一例として、以下を試みましょう。

- オンライン面接の導入

- 土日の面接実施

- 面接日程の調整にSNSを利用する

「興味はあるが選考に進むか迷う」という求職者に向けては、選考前に気軽に参加できるカジュアル面談を実施し、自社の魅力を訴求するのもおすすめです。

3.動機づけや会社の魅力の伝え方を工夫する

採用活動全体を通して、求職者の入社意欲を高める「動機づけ」を行いましょう。歩留まり率低下を防ぐには、面接で繰り返し動機形成を行うことが重要です。

具体的には、以下のような内容を伝えて、求職者が入社後のイメージを持てるように働きかけます。

- 習得できるスキル(専門性が身につく)

- 仕事の範囲(裁量をもって働ける)

- キャリアアップの仕組み(評価制度、昇給・昇格のシステム)

- 働きやすい環境(有休消化率、残業が少ない、フラットな社風)

さらに、書類選考から一次面接までの歩留まり率低下を防ぐには、書類選考通過者に資料を送付しましょう。中途採用の場合、求職者は現職業務と並行して転職活動を行うことが多く、どうしても準備に割ける時間が少なくなります。そのため、少ない時間でも企業理解ができ、自社の魅力を伝えられる資料を送付することが有効です。

4.社風を知ってもらうイベントを開催する

最近は、インターネット上で事実と異なる口コミや偏った口コミが広まるケースがよくあります。ネット上の情報だけで判断されるのを防ぐには、積極的に自社の情報を開示するのが効果的です。

たとえば、求職者向けに社内見学会やランチ会を開催するなど、リアルな雰囲気を知れる機会をつくります。社内での開催が難しければ、オンラインでのイベント開催を検討しましょう。

5.面接の質を上げる

人事や面接担当者の言動は、歩留まり率に大きく影響します。社員の態度に問題があると、求職者の辞退を招くばかりか、口コミで悪い噂が広まってしまうでしょう。

面接官に悪気がなかったとしても、就職差別につながる質問をする可能性も考えられます。求職者と直接関わる社員にはトレーニングや研修を行い、必要な知見やスキルを身につけてもらいましょう。社内での研修が難しければ、外部サービスを活用する方法もあります。

6.内定者へのフォローを行う

内定出しから内定承諾、入社までの工程では、内定者へのフォローを強化しましょう。内定までたどりついても、求職者側は「この企業でいいのか」「雇用条件は大丈夫か」などの不安から辞退するおそれがあります。

内定後も、条件をすり合わせるオファー面談を行ったり、本音を話せるカジュアル面談を行ったりしましょう。新卒の場合、内定者同士の懇親会を行うのも良いでしょう。特に、社会人経験がない新卒は不安を抱えがちなので、手厚いフォローを意識する必要があります。

ただし、内定者への過度な干渉は逆効果になるので避けましょう。たとえば、イベントへの参加を強制したり、大量の課題を出したりすると、内定者に不満を持たれてしまいます。

7.選考参加者からフィードバックを受ける

選考の問題点を明らかにするには、選考参加者からフィードバックを受ける手もあります。選考が終了した時点でアンケートやヒアリングを実施するといった方法です。その際は、回答が選考や入社後の扱いには一切影響しないことを伝え、率直な意見を引き出しましょう。

8.自社に合った採用媒体を使う

自社が欲しい人材に合った採用媒体を活用することで、歩留まり率を改善できる可能性があります。

採用媒体には、幅広い業界に対応したものから、特定の職種を専門とするものまで、さまざまな種類があるため、求める人材像に合わせて媒体を使い分けましょう。

また、複数の媒体を使っている場合、媒体ごとの歩留まり率を分析し、より効果の高い媒体に注力すると改善する可能性があります。

採用の歩留まり改善に使える手法

採用の歩留まり率を改善するには、最初からマッチ度が高い人材と出会える採用手法を導入するのも有効です。具体的な手法を紹介するので、確認しましょう。

リファラル採用

リファラル採用は、社員に知人や友人を紹介してもらい、採用を決める手法です。職場をよく知る社員の推薦なので、会社と相性の良い人材が集まりやすいのがメリットです。「社風が合わない」といった理由での歩留まり率の低下を防げるでしょう。

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングとは、企業自ら求職者を絞り込み、直接アプローチする手法です。企業と求職者がお互いに興味があることを前提に選考を進めるので、選考中の離脱率が低くなります。

求職者は自社で直接見つけることもできますが、人材紹介会社のサービスを使えば、効率的に対象者を絞れます。スカウトサービスによって登録している人材の属性が異なるので、事前にサービス内容を把握したうえで利用しましょう。

レバテックダイレクトでは、ITエンジニアとデザイナーに特化したスカウトサービスを提供しています。歩留まりを改善したいとお考えの採用担当者はお気軽にお問合せください。

詳細なターゲティングと高い返信率で求める人材から応募獲得! IT人材特化型のスカウト求人メディア「レバテックダイレクト」にお任せ!

⇒IT人材特化型のスカウト求人メディア「レバテックダイレクト」の詳細を知りたい

採用の歩留まりに関するよくある質問

採用活動がうまくいかないと感じたら、採用の歩留まりを意識してみましょう。ここでは、歩留まりの概要や、採用活動を成功させるコツを解説します。歩留まりから採用の課題を洗い出し、改善策を考えましょう。

Q.採用の歩留まりとは?

A.採用活動における歩留まりとは、「説明会→書類選考→面接」のようなプロセスのうち、前のプロセスから次のプロセスに進んだ人数の割合をいいます。一般的に、歩留まり率が高いほど採用活動の効率が良いと判断されます。

Q.歩留まりはどうやって計算する?

A.「選考通過率÷1つ前のプロセスの人数×100」の式で計算します。たとえば、書類選考通過率を求めたい際は、「書類選考通過者数÷書類選考参加者数×100」の式で計算します。内定辞退率は、「内定辞退者数÷内定者数×100」で計算します。

Q.歩留まりを改善する方法は?

A.採用フローを短期化して求職者が他社に流れるのを防いだり、選考中に会社の魅力を伝えて入社意欲を高めたりする方法があります。内定後も懇親会や面談などでフォローを行い、内定辞退を防ぎましょう。