採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

DX推進の課題とは?人材不足を解消しありがちな失敗を避ける方法

無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

DX推進のよくある課題として、人材不足や経営層の理解不足、現場からの抵抗が挙げられます。DXを成功させるには、まずありがちな課題を認識し、自社の状況と照らし合わせて解消法を導くことが重要です。

この記事では、DX推進のよくある課題と解消法、DXの大まかな手順を紹介します。そもそも、なぜDXが重要かという背景も解説するので、DXの基本を知ったうえで課題解決に向けて動き出しましょう。

「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。

レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。

目次

DX推進とは?3つの種類

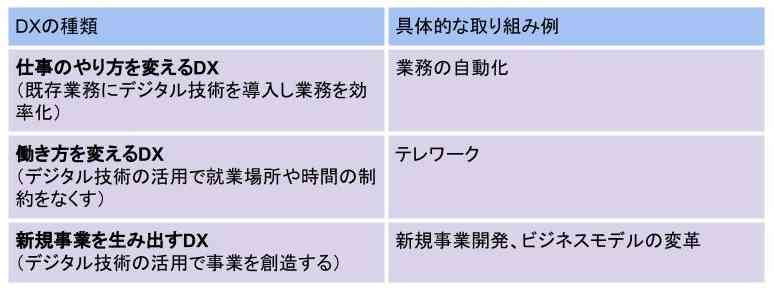

DXは「デジタルトランスフォーメーション」とも呼ばれ、ITやデジタル技術の活用により新たなビジネスモデルを生み出すことを指しています。

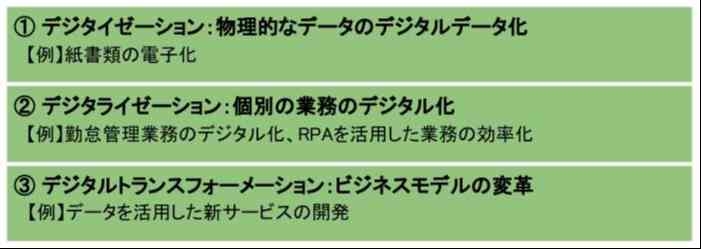

DXは、大きくわけて次の3種類に分かれます。

DX推進が必要な理由

デジタル技術があらゆる業界で活用されるようになった今、顧客に新たな価値を提供し、企業間の競争に勝つためにDXは急務です。DXが求められる詳しい理由をまとめました。

2025年の崖に対応するため

DXを推進しない企業は市場の変化に柔軟に対応できず、デジタル競争に負けるリスクが高まります。経済産業省は「2025年の崖」としてこの問題を提起し、2025年までにブラックボックス化した既存システムを刷新しない場合、同年以降に最大で年間12兆円の損失が生じるとしています。

古くなったシステムを改善しない企業は、システム維持管理費の増大や、保守運用の担い手不足によるサーバーセキュリティリスクという問題も抱えることになるでしょう。

スマートフォンの普及に対応するため

スマートフォンの普及は人々の消費行動に大きな影響を与えています。情報収集や商品購入など、あらゆる活動にスマホが使われるようになり、膨大なデータが集まるようになりました。

そうしたデータを分析し、ユーザーの行動や変化に対応する競争力を高めるためにもDXは欠かせません。

テレワークに対応するため

昨今はテレワークが普及し、在宅で働くスタイルが一般化しつつあります。コスト削減や業務効率化のほか、BCP(事業継続)対策としてテレワークを導入する企業も増えている状況です。

テレワークの実施にあたっては、ペーパーレス化や勤怠管理システム、コミュニケーションツールの導入、セキュリティ対策などに対応しなければなりません。

ビジネスモデルを柔軟に変化させるため

現在は、あらゆる業界でデジタル技術を活用し既存の枠組みを打破する取り組みが行われています。今後は、デジタル技術の導入により従来のビジネスモデルが通用しなくなることもあり得るでしょう。

これからの時代に企業として生き残っていくには、DXを通したビジネスモデルの変革が必要です。

DX人材の確保を実現する「フリーランス活用」とは?

フリーランスとDXを進めるための具体的なステップを紹介!

⇒DX先進企業のフリーランス活用事例集を無料でダウンロードする

日本のDX推進の取り組み状況

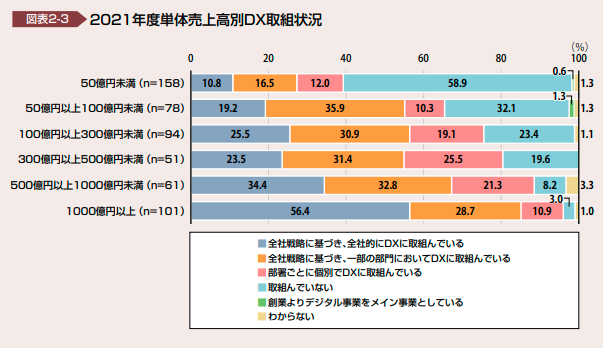

DXに取り組む日本企業は増加傾向にあるものの、DX推進の状況は企業規模や業種による違いが大きいというのが現状です。

DX推進は、一定の資金力や人材、ノウハウのある大企業ほど進んでおり、企業規模が小さくなるほど「取り組んでいない」と回答する企業が増える傾向があります。

引用元:DX白書2023|IPA

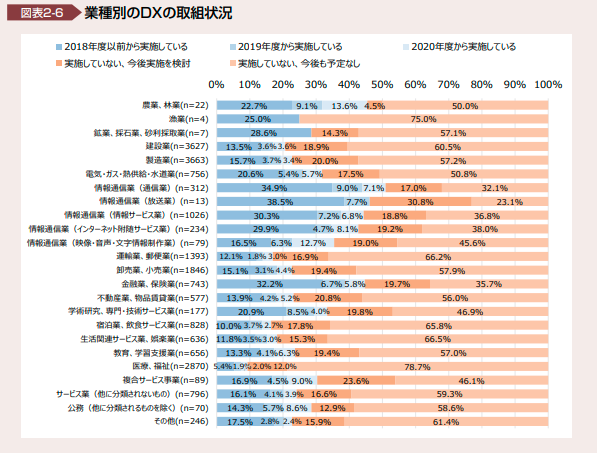

また、業種によってもDXの取り組み状況は差があり、「情報通信業」「金融業、保険業」では比較的DXが進んでいます。

引用元:DX白書2023|IPA

このように、DXに取り組む企業の割合は企業規模や業種によってばらつきがあります。

DX人材の確保を実現する「フリーランス活用」とは?

フリーランスとDXを進めるための具体的なステップを紹介!

⇒DX先進企業のフリーランス活用事例集を無料でダウンロードする

◆DX推進を阻む8つの課題

DX推進にあたっては、よくある課題の詳細を把握し、自社での対策を考えていきましょう。ここでは、一般社団法人日本能率協会が公表する「日本企業の経営課題 2022」によるデータも参考に、ありがちな課題を解説します。

1.DX推進人材が不足している

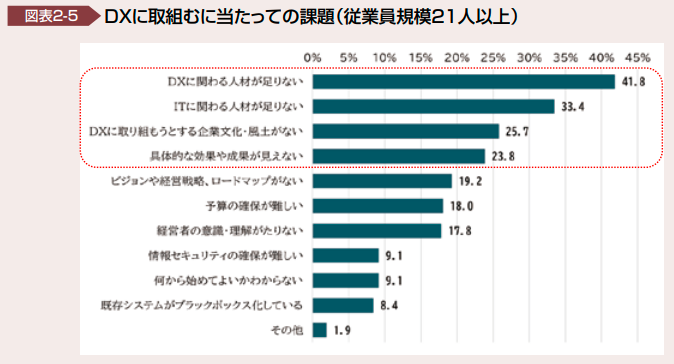

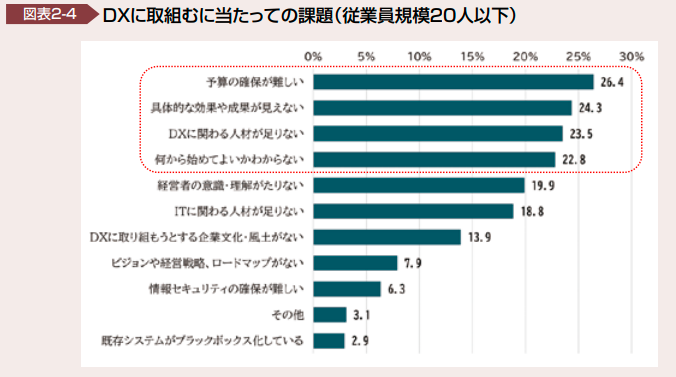

DX推進の課題として最も多いのが、専門人材の不足です。調査によると、8割以上の企業が人手不足をDX推進の課題としています。

DX推進にあたっては、単にITに詳しいだけではなく、業務全体を見渡してデジタル技術を導入したり、データを活用してマーケティング戦略を立案したりするDX人材が必要です。しかし、DXを先導できるハイスキルな人材は採用難易度が高く、多くの企業は獲得に苦戦しています。

引用:『DX白書2023』|独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)

さらに、IPAの『DX白書2023』によると、DXに取り組むにあたっての課題(従業員21名以上)として、DX人材の不足が41.8%を占めています。また、従業員規模20人以下の企業でも同課題は23.5%と上位にきており、DX人材の不足が深刻な状況であることがわかります。

2.DXを推進する目的やビジョンが明確ではない

会社全体として、何のためにDXを推進するのかといった目的やビジョンが明確でないことは大きな課題の1つです。調査では、「ビジョンや経営戦略、ロードマップが明確に描けていない」の回答が67.8%となっています。

そもそもDXとは、単なる業務プロセスのデジタル化にとどまらず、データやデジタル技術の活用でビジネスモデルや企業文化、組織などを変革し、環境の変化に柔軟に対応しながら競合優位性を築くことを指します。

このDXの定義を理解せずに、「とりあえずDXを推進したい」と考えているだけではDXは成功しません。DXは非常に多くの関係者を巻き込みながら推進する必要があります。そのため、会社としてDXで成し遂げたい目的やビジョンを明確にしなければ、DXの推進は難しいでしょう。

3.経営層の理解が不十分である

デジタル技術を活かして新規ビジネスを創出するには、経営上の目標設定が重要です。DXは会社全体で取り組むべきプロジェクトであり、そもそも経営層が積極的な姿勢を見せなければ、社内の環境も整いません。経営層がITに関心がないと、現場の社員もITに興味を持つきっかけがなく、DXを進められないでしょう。

DX推進にあたっては経営者がDXの必要性を理解し、顧客のニーズに応える展望を示す必要があります。

4.DXの推進に積極的な投資ができていない

調査によると、DXを推進するにあたって、積極的な投資ができていないといった課題を持つ企業は55.9%にのぼります。これには、以下の背景があると考えられます。

- 日本は攻めのIT投資に消極的な傾向がある

- 老朽化したシステムの保守運用コストが高い

日本企業のIT関連費用の多くは、既存システムの維持管理に使用されています。これは、老朽化・複雑化・ブラックボックス化したシステムが残存していることによる影響が大きく、日本企業が戦略的なIT投資を進められない要因の一つです。

短期的な観点でシステム開発を続けると、本来必要なかったはずの費用がかかり続ける技術的負債を抱えてしまい、長期的にみて保守・運用費が高騰します。これによって、多くの企業が投資領域のIT関連費用を確保できなくなっています。

5.社内のITリテラシーが不足している

社員のITリテラシー不足もDXを阻む要因です。ITリテラシーとは、IT技術や情報を適切に扱うスキルを指します。

せっかく新しいシステムを導入しても、現場社員のITリテラシーが不十分で使いこなせなければ意味がありません。新しいシステムに適応できない社員からの反発で、DXが阻まれる場合もあるでしょう。DX戦略を策定しても、現場のITリテラシーによっては実行が難しくなります。

6.事業部門との連携が進まない

「具体的な事業への展開が進まない」と回答した企業の比率は65.5%と高く、事業部門との連携が課題となるケースも多いようです。事業部門との連携が進まない背景として、以下のような要因があります

- 現場からの強い抵抗

- DXへの理解不足

- 新しいシステムが事業部門の要求を満たしていない

DXを実現するためには、DX推進部署やシステム担当部署だけではなく、事業部門も一丸となった推進が不可欠です。そのため、事業部門との橋渡しができる人材をDX推進にアサインしたり、小さなプロジェクトから成功体験を積んでいったりと、地道な取組を重ねていく必要があります。

7.セキュリティ対策に不安がある

DXでは、クラウドシステムを活用したり、リモートワークを導入したりするケースがあり、セキュリティ対策が不可欠です。そのため、セキュリティ対策に不安があると、積極的なDX推進ができません。

顧客情報が漏洩すると企業の信用に関わるので、事前に計画を立てたうえで慎重に対策する必要があります。社内のノウハウによる対応が難しければ、外部の専門家の手を借りることも検討しましょう。

8.ベンダーに依存している

システム開発をベンダー企業に丸投げしていた企業では、社内にITスキルが蓄積しておらず、DXの土壌を整えるのに苦労することがあります。外部に開発を任せたシステムはブラックボックス化していることも多く、根本的な刷新が困難になっているケースも少なくありません。

ベンダーに依頼する際は、社内にシステムの知見を持つ人材を配置し、社内で依頼内容を理解できる体制をつくる必要があります。ベンダーの活用は悪いことではありませんが、任せきりにするのではなく、二人三脚で開発を進める意識を持ちましょう。

DX推進課題を解決するためにすべきこと

DXを推進していくためには、さまざまな課題を一つずつ解決していかなければなりません。ここでは、代表的なDX推進にあたって、企業が取り組むべきことを解説します。

現状の課題を把握する

DXを推進するうえでは、まずは社内の課題を把握する必要があります。DXでは古いシステムの刷新が必要な場合も多いため、既存システムの見直しを行いましょう。既存のシステムが柔軟な環境変化に対応できない場合は、システムの改修や入れ替えの検討が必要です。

その際、まずは今あるシステムがどのような機能や情報を持っているのかを見える化します。DXの実現に向けたデータ活用基盤が整っているのか、どのような技術的負債があるのか、システム刷新に必要なプロセスや体制などを洗い出し、DXにおけるITシステムの課題を明確にしていきましょう。

経営層からDXにおける目的やビジョンを共有する

DX推進にあたっては、最初にDXの目的やビジョンを共有しましょう。この際、経営層が主体となって目的やビジョンを定め、共有することが重要です。DXを通じていつまでに何を実現したいのかが明確になれば、現状とのギャップが可視化され、取り組むべきことが明確になります。

また、ビジョンだけではなく、DX推進にあたっての具体的な行動指針も示しましょう。DXを実現するには、さまざまな利害関係者を巻き込み全社で取り組みを行う必要があります。そのため、経営層がDXを理解し、リーダーシップを持って改革を進める姿勢を見せることが非常に重要です。

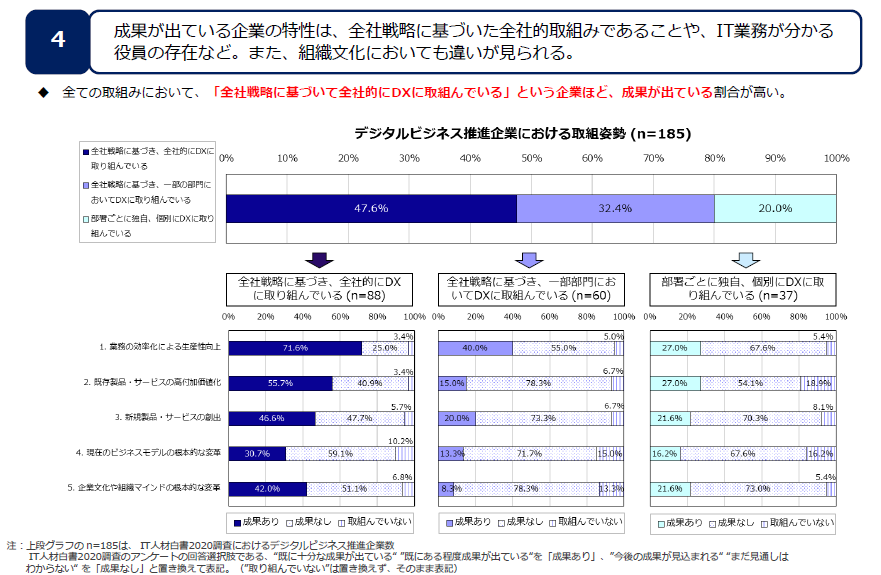

引用元:デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進に向けた企業とIT人材の実態調査|IPA

実際に、全社的にDXに取り組んでいる企業、ITに理解がある役員が多い企業ほど、DXの効果が出ている傾向があります。

DXに必要な専門人材を確保する

DXで実現したいビジョンが明確になった後は、それを実現できる人材の確保が不可欠です。人材を確保する方法は、「採用」「育成」「外注」の大きく3つの手段に分かれます。それぞれのポイントを把握して、自社にあった方法で必要な人材を確保しましょう。

外部から採用する

専門的なスキルを持つ人材の採用は、DXを推進するうえで非常に有力な手段です。優秀な人材を採用できれば、社内で人材を育成するよりもスピード感のあるDX推進や、ナレッジの蓄積が可能です。

ただし、DX人材をはじめとしたIT関連職種の採用難易度は非常に高くなっているため、簡単に採用できるとは限りません。求人を出したとしても、採用までに数ヶ月以上かかることもあるでしょう。DX人材の採用を成功させるには、求職者にとって魅力に感じる就業環境を整えたり、複数の手法を活用して積極的に採用活動にリソースを割いたりすることが大切です。

当社調べ(※)では、ユーザー企業で働くDX人材の入社の決め手は以下が上位です。

- 事業内容への興味(21.5%)

- 柔軟な働き方(15.0%)

- 福利厚生などの待遇が良い(15.0%)

また、DX人材が魅力を感じる点は以下でした。

- リモートワーク可能など働く環境が良い(28.6%)

- 福利厚生などの待遇面(25.0%)

- 働き方の柔軟性(25.0%)

- 業務の裁量の大きさ(24.1%)

DX人材の中途採用に注力する場合は、まずは自社の就労環境や待遇を魅力に感じてもらえるように工夫しましょう。

※参考:レバテック株式会社「DX人材の転職理由、第1位は「事業内容への興味」」

「エンジニアを採用しやすい時期」を把握してエンジニア不足を解決するには?

⇒解説資料の無料ダウンロードはこちらから

自社で育成する

外部からの採用だけでなく、自社内でも並行してDX人材を育成するのもおすすめです。DX人材を自社で育成するメリットは、事業や組織の理解が深いDX人材を確保できることです。これにより、育成後活躍するまでのスピードの早期化も期待できます。

しかし、一から育成するとどうしても時間がかかってしまいます。短期的には採用や業務委託などで即戦力人材を確保しつつ、長期的な観点で社内育成を行いましょう。

社内育成を行う際は、まずDX人材に必要な素質を持った人材を選出し、座学やOJTなどを通じて体系的・実践的な知識を習得してもらいます。実践では、最初は小さなプロジェクトからはじめ、少しずつ成功体験を積ませていく形が良いでしょう。

関連記事:【企業向け】DXエンジニアに必要なスキルとは?育成方法も解説

アウトソーシングを活用する

採用にかけるリソースがなかったり、育成できる人材が社内にいなかったりする場合は、アウトソーシングを活用するのも一つの手段です。アウトソーシングのメリットは、社内のリソースをかけず外部の専門家のスキルや知識を活用できることです。一方で、自社にノウハウが蓄積されにくかったり、場合によってはスピード感に欠けてしまったりすることには注意が必要です。

また、アウトソーシングを活用する場合も、ベンダーやパートナー企業にシステムの要件定義を丸投げをしてはいけません。必ず自社が求める要件を把握したうえでアウトソーシングを行いましょう。もし、自社に必要な要件を理解せずにアウトソーシングした場合、現場が求めるものと異なるシステムが納品されるリスクがあります。

DXを推進しやすい組織体制に変更する

組織や事業部を超えて、DXを推進しやすい組織体制を構築しましょう。具体的には、DXを推進する部署を立ち上げ、そこに事業部門のメンバーや責任者をアサインします。

なお、DXを推進する際は、現在の業務と兼務ではなく、極力専任でDX推進を担当できるように調整しましょう。その際は、DXの目的や実現できた際のメリットなどを繰り返し社員に伝え、少しずつ理解や協力を得ていく必要があります。

社員の協力を得るには、DXへの意欲を高める環境づくりが必要です。DX推進の過程では、思わぬミスやトラブルが起こります。その際、社員を責める風土があると、社員が萎縮し積極的に行動できなくなります。ミスが起こるのは当たり前という認識を持ち、失敗を恐れず新しいアイデアを試せる風土を醸成しましょう。

また、社員のITリテラシー向上にも気を配る必要があります。デジタル技術を学べる社内・外部研修を実施し、DXへの関心が自然と高まる環境をつくりましょう。

DX推進は優先順位をつけて行う

DXでは、アナログ業務のデジタル化から業務プロセス全体の最適化、新規サービスの開拓まで、多くの過程を実行しなければなりません。しかし、これらすべてを一度にやろうとすると、失敗する可能性が非常に高いです。

DXに取り組む際は、コストや対応にかかる時間などを考え、課題に優先順位をつけるのが賢明です。初期段階では、手を付けやすい小規模な取り組みから開始し、リスクを抑えて経験を積んでいくと良いでしょう。

PDCAサイクルを回す

確実にDXの成果を挙げるには、PDCAサイクルを回しましょう。PDCAを活用すると、DXがどのような成果につながったかが明確になります。さらに、新たな課題を見つけて、施策を改善していくこともできます。

反対に、PDCAを意識しないと、成果が出ない施策を続けてコストが無駄になるリスクがあるので要注意です。長期的にPDCAを回すことで、業務効率化やサービスの質向上につながり、最終的に企業の競争力向上を実現できます。

DX評価指標を活用する

DXの進捗度や課題を把握するには、「DX評価指標」を活用しましょう。DX評価指標は経済産業省が公開するもので、いくつかの設問に回答して自己診断を行えます。毎年診断を行えば、去年と比べたDXの進捗状況の把握も可能です。

DX推進の大まかな流れ

DX推進は、以下の流れに沿って段階的に行うと良いでしょう。

具体的な推進の方法を説明していきます。

1.デジタイゼーション

デジタイゼーションとは、アナログな情報をデジタル化することです。データをデジタル化することで、膨大な書類をペーパレス化できるだけでなく、手続きが効率化できたり、即時に行ったりすることができるようになります。

たとえば、以下のような書類のデータ化が考えられます。

<データ化の例>

- 取引先企業との契約締結書類

- 受発注業務の書類

- 勤怠の申請書類

また、会議をオンラインで実施したり、広告をデジタル広告にシフトすることも挙げられます。

2.デジタライゼーション

デジタライゼーションはビジネスプロセスのデジタル化を意味します。デジタル化したデータを用いて業務を適切な形へ変革させていくことができます。デジタライゼーションによって、手続きが効率化できたり、即時に行ったりすることができるようになります。

以下は、デジタライゼーションの例です。

- 契約や受発注のデータを、郵送やFAXで行わずにメールやシステム上で行う

- デジタルカタログを使ってオンライン商談を行う

3.デジタルトランスフォーメーション

デジタルトランスフォーメーション(DX)では、開発したシステムを活用して顧客に新たな価値を提供したり、デジタル技術を駆使してサービスの付加価値を高めたり、DXの拡大を進めましょう。社内の業務プロセス改善に活用した新システムを外部に提供すれば、業界内のDXをリードする企業になれる可能性もあります。

DX推進で陥りやすい失敗

DXは目的が曖昧だったり、視野が短期的だったりすると、取り組みが不十分で失敗に終わる可能性が高いです。DX推進を成功させるには、あらかじめありがちな失敗を把握し、回避できるようにしましょう。

DXの目的が曖昧になっている

DXの本来の目的は、デジタル技術を活用しビジネスモデルを変革させることです。デジタル技術はDXを達成する「手段」であって、デジタル化自体が目的ではありません。

ITツールの導入だけではDXを達成したとは言えないので注意しましょう。目的意識を持ってデジタル化による効果を検証し、企業価値の向上につなげることが重要です。

長期的な視野でDXを推進していない

ITツールを導入して、一度効果が出たからといってそれだけで満足してはいけません。一度効果が出ても、それが長期的に続くとは限らないからです。導入後は検証・改善を繰り返し、ビジネスモデルの変革を目指しましょう。DXを推進する際は、ツールの導入で終わらず、改善し続ける意識を持つ必要があります。

守りのIT投資しかしない

IT投資には「守りの投資」と「攻めの投資」の2つがあります。古いシステムの改修や業務効率化を意識してDXを進めていると、つい守りの投資に傾きがちです。しかし、ビジネスモデルを変革し新たな価値を生み出すには、攻めの投資も必要です。

フリーランス活用でDX推進課題を解消した事例

多くの企業が、DX推進に必要な人材の確保に苦慮しています。国内はIT人材が慢性的に不足し、DXをリードできる優秀な人材の採用難易度は非常に高い状態です。

そんな中、一部の企業はフリーランスの活用により人材の不足を補い、DX推進を成功させています。ここでは、フリーランスによって社内の課題を解決した企業の事例を紹介します。

【朝日新聞】フリーランス活用で組織の内製化に成功

株式会社朝日新聞社が運営する「朝日新聞デジタル」は、1995年に開設されたasahi.comを前身とするニュースサイトです。同社は、インターネット黎明期から顧客(読者)接点の変化をいち早く捉え、読者ニーズにあわせて生活を豊かにする情報を届けるため、Webでのニュース配信に取り組んできました。

しかし、システム開発を外部に委託することが多かった同社では、事業拡大にともなう新たな機能の実装や細かなサービス改善に時間がかかってしまうのが課題でした。

そこで、同社は読者に新しい価値を提供し続けるために、フリーランスの活用を決意。サービス改善のスピードを早められる開発体制の内製化を成功させました。

詳細はこちら:変革期を迎える朝日新聞社のDX戦略 フリーランスエンジニアの採用に活路

【JUKI】フリーランスを新規事業の推進役として抜擢

JUKI株式会社は、世界No.1シェアの工業用ミシンを筆頭に、家庭用ミシン、電子・産業装置など幅広い事業を展開する1938年設立の老舗機械メーカーです。同社では、近年のDXの流れを受け、IT分野の技術を活用した新規事業の開発に取り組むことになりました。

しかし、機械メーカーである同社は、ITソフトウェアの開発経験はなく、これまでに付き合いのあった人材派遣会社や開発会社ではなかなか必要な人材を確保できない状況でした。そんな中、ハイスキルな人材が多い点に魅力を感じ、フリーランスの活用を開始します。

開発を牽引するプロジェクトマネージャーやテックリードをはじめ、複数のエンジニアやデザイナーがプロジェクトに参画。フリーランスがプロジェクトを推進するとともに、社員へさまざまなノウハウを共有し、社員育成までを担っています。

詳細はこちら:老舗機械メーカーはなぜ、副業フリーランスを新規事業開発の推進役に選んだのか

エンジニアの採用にお困りですか?

レバテックフリーランスなら即戦力エンジニアが最短1週間でチームに参画!

⇒レバテックフリーランスの資料を見てみたい

DX推進に関するよくある質問

近年、多くの企業がデジタル競争に置いて行かれないようDX推進に力を入れています。しかし、「IT化とは何が違うの?」「うちもやった方が良いの?」と疑問に思う方も多いでしょう。ここでは、DXの基本的な知識をまとめたのでぜひ参考にしてください。

Q.DXとは?

正式には「デジタルトランスフォーメーション」といい、ITやデジタル技術の活用により新しいビジネスモデルを創出することを指しています。具体的には、既存業務にデジタル技術を導入して業務を効率化したり、デジタル技術の活用で新たな事業を開拓したりすることが挙げられます。

Q.DX推進はなぜ必要?

今やデジタル技術はあらゆる業界で活用されるようになりました。デジタル技術を駆使して顧客に価値を提供できない企業は、市場競争に置いていかれるリスクがあります。また、古いシステムのブラックボックス化や、無駄な維持費の増大を防ぐためにもDXが必要です。

Q.DX推進の課題は?

日本全体でIT人材が不足しており、DX推進に必要な専門家を確保できないのが課題です。また、そもそも経営層がDXの重要性を理解しておらず、社内の変革が進まない企業もあります。DXを推進しようとしても、社員のITリテラシー不足によって、反発を招く状況も考えられます。