採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

同一労働同一賃金で退職金の扱いは?支給の必要性やトラブル回避方法を解説

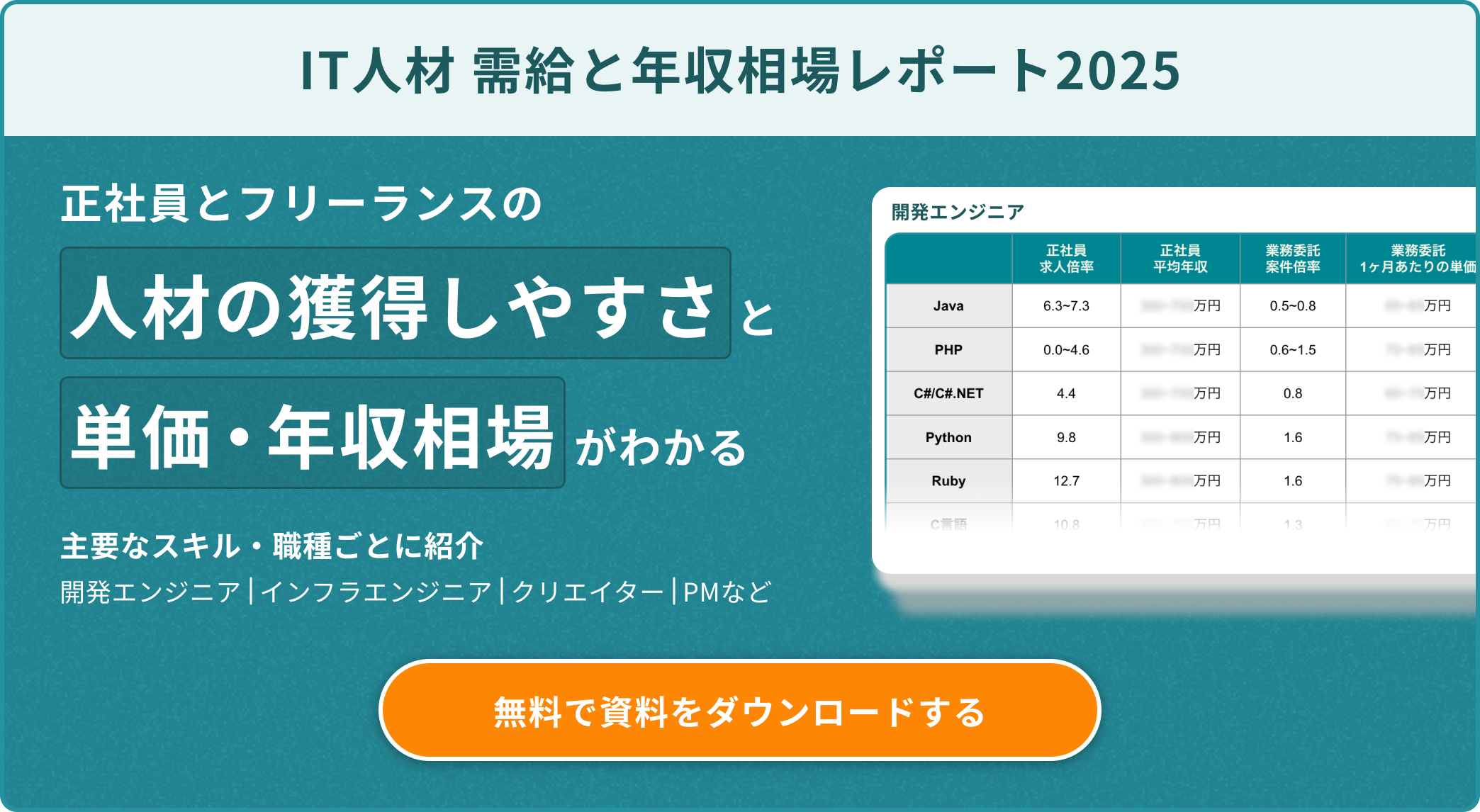

無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」には、パート労働者や派遣労働者などの非正規社員に退職金を支給すべきか否か明記されていません。ただし、事業主は退職金を支給しなくて良いわけではなく、状況に応じた対応が求められます。

この記事では、同一労働同一賃金ルールを分かりやすく解説します。非正規労働者の退職金の扱いについて伝えるとともに、トラブルに発展した例やそれを回避する方法もまとめました。

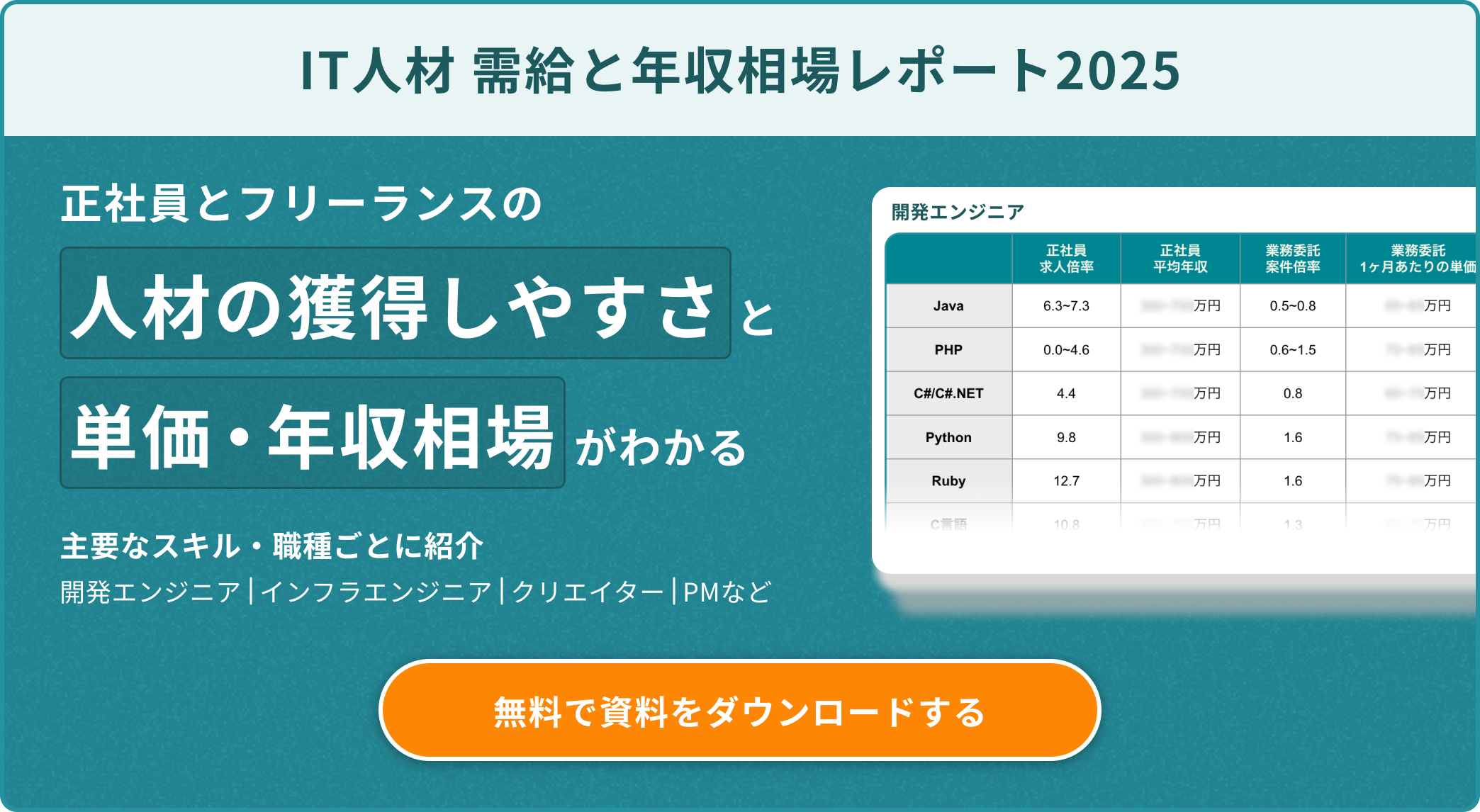

【最新版】IT人材白書2025 を公開!

激化するIT人材の獲得競争を勝ち抜くための「最新データ」がここに。

IT人材白書2025は、貴社の採用戦略をデータで裏付け加速させるためのレポートです。IT人材採用のリアルな課題と、成功への具体的なヒントを数字で示します。

・採用目標、55%の企業が未達という厳しい現実

・採用手法は「待ち」から「攻め」へ。スカウト媒体の活用が急増中

・64%のIT人材が企業選びにおいて「給与」を最も重視している

・生成AI出現により、IT人材に求めるスキルや採用活動に変化が生じている

最新のIT人材採用市場について詳しく知りたい方は以下より無料でダウンロードし、採用活動にお役立てください。

「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。

レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。

目次

同一労働同一賃金ガイドラインにおける退職金の扱い

これまで非正規社員には、退職金を支給しないのが一般的な考え方でした。しかし、2020年4月1日に同一労働同一賃金ルールが適用されたことにより、正社員と非正規社員の不合理な待遇差の解消が推奨されるようになりました。よって退職金についても、不合理な待遇差が生じないように見直しが必要となっています。

同一労働同一賃金ガイドラインには、退職金に関する具体的な規定は記されていません。ただし、基本的な考え方として以下の文章が記載されています。

| なお、この指針に原則となる考え方が示されていない退職手当、住宅手当、家族手当等の待遇や、具体例に該当しない場合についても、不合理と認められる待遇の相違の解消等が求められる。 |

すなわち、不合理な待遇差を解消すべき対象には、給与のほかに退職金も含まれるということです。

同一労働同一賃金ルールでは、職務内容や配置転換の差異が無い場合に、待遇差をつけることが禁止されています。そのため、正社員へ退職金を支給しているにもかかわらず、非正規社員に退職金を支給しない場合は、その理由に合理性があるかが問われるでしょう。

同一労働同一賃金は、ガイドラインを守らなかったとしても罰則がありません。そのため、非正規社員に退職金を支払わなかったとしても何らかの代償を払うケースは少ないでしょう。

しかし、法的な罰則がなくても労働者から訴訟されるケースはあります。訴訟リスクを避けるには、ガイドラインに沿った適切なルールの適用を行うべきといえるでしょう。

「フリーランス活用」によって即戦力ITエンジニアの不足を解決するには?

⇒Webサービス企業のフリーランス活用事例の無料ダウンロードはこちらから

そもそも同一労働同一賃金とは?

同一労働同一賃金とは、正社員と非正規社員の間で、同じ仕事をしている場合は同じ賃金を支払うべきという考え方のことです。

同一労働同一賃金には、雇用形態の差による不合理な待遇差をなくし、多様で柔軟な働き方を選択できる社会を実現する意図があります。また、同一労働同一賃金は、少子高齢化による人手不足が進む日本において、企業が継続的に人材を確保するために必要な取り組みとも捉えられます。

企業が同一労働同一賃金を導入するメリットは、待遇差のない職場づくりを通して優秀な人材を確保できることです。労働者が不合理な待遇差のない環境で、「正当に評価されている」と感じることは、モチベーションの向上、ひいては生産性の向上につながると期待されます。

同一労働同一賃金の詳しいメリットやガイドラインに沿った対応方法については、以下の記事を参考にしてください。

同一労働同一賃金とは?企業が行うべき対応をわかりやすく解説

退職金の支給でトラブルにならないための注意点

退職金の支払いでトラブルになった場合、裁判に発展し解決するための時間や費用を費やさなければならないおそれがあります。ガイドラインを守り適切に処置していれば防げるので、対処しておきましょう。

特に注意しておくべきポイントを解説します。

退職金の差が合理的な判断にもとづくか確認する

同一労働同一賃金の基本的な内容は、「正規社員と非正規社員に不合理な待遇差を設けない」というものです。たとえば、同一業務を行っておりその責任範囲なども同じであれば、待遇差をつくってはなりません。

しかし、同一業務であっても「正規社員は配置転換の可能性がある」といった責任範囲などの違いがあれば、「待遇差があることに合理性がある」と判断されます。

正規社員と非正規社員で退職金の待遇差がある場合には、その差が合理的な理由によるものか確認しましょう。

不合理な待遇差になっている可能性がある場合は、以下の手順をもとに、退職金をはじめとする制度をガイドラインに適した内容に整えていきます。

- 自社に所属する非正規社員の種類を確認する(パート、アルバイト、契約社員、嘱託社員など)

- 正規社員に支給している賃金項目のうち、非正規社員に支給していない項目や支給額が異なる項目を洗い出す

- 該当項目の待遇差について、合理性があると説明できるかを検証する

- 説明できない場合は待遇差の改善を図るか就業規則、賃金規定などの見直しを行う

- 新しい退職金制度や就業規則、賃金規定などが定まったら従業員全員に周知する

- 新しい制度を運用し、定期的に効果や改善の余地がないかなどの検討を行う

正社員登用制度を設ける

正社員登用制度があれば、雇用区分が固定化されておらず、一定条件を満たせば正規社員になれることの証明になります。

正社員登用制度は、労働者と企業側の双方が合意した場合に、非正規社員が正規社員に転換できる制度です。勤務態度や正規社員に求められるスキルなどを評価し、希望を確認したうえで登用するため、制度があれば柔軟な雇用体制を整えているといえるでしょう。

同一業務・同一責任範囲で仕事に従事するにも関わらず、労働者が正社員登用制度を利用しない、または登用されなかった場合、「正規社員との何らかの差がある=合理性がある」と認められることになります。

ただし、正社員登用制度があっても活用実績がなければ、運用されているか疑問視されてしまいます。活用実績の記録を取っておく必要があるでしょう。

待遇改善に関する労使間の話し合いを行う

労使間とは、労働者(従業員)と使用者(雇用者、企業)との関係を指し、「労使関係」とも呼びます。もし退職金などの支払いに待遇差がある場合でも、労使間で合意があれば合理性があると判断されやすいです。

雇用時に退職金などの支払いに関して労使交渉をし合意を得ておけば、非正規社員が退職する際に問題になりにくいでしょう。

エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?

業界最大級のIT人材特化型データベースなら求めていた人材がきっと見つかる!

⇒「3分でわかるレバテック」のダウンロードはこちらから

同一労働同一賃金で退職金以外に注意すべき内容

同一労働同一賃金は雇用形態による不合理な待遇差をなくすためのルールのため、退職金以外にも合理性のある対応をしなければなりません。

また、労働者は雇用されている身であり使用者より立場が弱くなりやすいため、企業側に不合理な待遇差をなくすための説明責任があるとされている点にも注意が必要です。

具体的にどういった内容に気をつけるべきか、確認しましょう。

基本給や休暇に不当な待遇差をつけない

不当な待遇差の代表例には、基本給や賞与のほか、各種手当、休暇などが含まれます。それぞれ確認していきましょう。

基本給・昇給・賞与

基本給に関するガイドラインは、以下のように定められています。

| 労働者の能力又は経験に応じて支払うもの、業績又は成果に応じて支払うもの、勤続年数に応じて支払うものなど、その趣旨・性格が様々である現実を認めた上で、それぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。 |

つまり、基本給は「労働者のスキル・経験・業績・勤続年数に応じて支払われ、雇用形態が違っても実態に違いがなければ同金額を、違いがあればその差に応じた支給をするもの」です。

昇給・賞与のガイドラインはそれぞれ以下の内容です。

| 労働者の勤続による能力の向上に応じて行うものについては、同一の能力の向上には同一の、違いがあれば違いに応じた昇給を行わなければならない。 |

| 会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。 |

昇給は、非正規社員も正規社員と同様、能力の向上に応じて行う必要があります。また、賞与も基本給と同じように、非正規社員が正規社員と同一の働きをした場合には同金額、違いがある場合は違いに応じて支給しなければなりません。

同一労働同一賃金における賞与の扱いを詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

同一労働同一賃金における「賞与」の扱い

各種手当

同一労働同一賃金のガイドラインに記されている主な各種手当は、以下が挙げられます。

- 役職手当

- 特殊作業手当(業務危険度または作業環境に応じて支給される手当)

- 特殊勤務手当(交代制勤務などに支給される手当)

- 精皆勤手当

- 時間外労働手当の割増率

- 深夜/休日労働手当の割増率

- 通勤手当/出張旅費

- 食事手当

- 単身赴任手当

- 地域手当

いずれも不合理な待遇差が禁止されている手当です。また、ガイドラインに明記されていない手当も、待遇差の実情によっては従業員から指摘を受ける可能性があります。

年次有給休暇などの各種休暇制度

福利厚生や教育訓練などについても不合理な差をつけてはいけません。特に以下の休暇はガイドラインに明記されています。

- 慶弔休暇

- 病気休職

- 法定外の有給休暇

説明義務を果たす

同一労働同一賃金ガイドラインでは、正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差を禁止するほか、待遇に関する事業主の説明義務にも言及しています。

雇入れ時の説明義務

非正規社員を雇用する際には、賃金・待遇に関する説明を行います。この際、正規社員と待遇差がある場合には、その理由を添えて説明しなければならないとされています。

労働者に説明を求められた際の説明義務

これまでは、使用者が労働者に「正規社員と非正規社員で差がある理由」を問われたとしても、説明をする責任はありませんでした。

しかし、ガイドラインが制定されたことで、正社員との待遇差の内容や理由について問われたら、使用者は説明を行わなくてはなりません。「パートだから」などの抽象的な理由は説明にならないとされています。

労働者側もかつては「待遇差があって当然」という意識がありましたが、同一労働同一賃金ガイドラインが適用されたことで待遇差を疑問視する人も増え、問われる場面も増加すると考えられるでしょう。

エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?

業界最大級のIT人材特化型データベースなら求めていた人材がきっと見つかる!

⇒「3分でわかるレバテック」のダウンロードはこちらから

同一労働同一賃金の退職金に関するよくある質問

同一労働同一賃金のガイドラインに関するよくある質問を確認し、理解を深めておきましょう。

Q.同一労働同一賃金では非正規社員に退職金の支給が必要?

A.同一労働同一賃金のガイドラインには退職金に関する明確な記載はありません。しかし、ガイドラインに記載がない退職手当などについても、不合理な待遇差の解消を求めるものとしています。支給は必須ではないものの、従業員が不合理な待遇差を感じない運用をすべきといえるでしょう。

Q.そもそも同一労働同一賃金とは?

A.同一労働同一賃金とは、正規社員と非正規社員の不合理な待遇差を解消するために設けられたガイドラインです。雇用形態に関わらず、同一の労働を行えば同一の賃金・待遇を、違いがある場合にはその差に応じた分の賃金・待遇を用意する必要があります。

Q.同一労働同一賃金における注意点は?

A.同一労働同一賃金では、退職金の支払い以外の各種手当の支払いや教育訓練・福利厚生の適用などにも気をつけましょう。違反した場合の罰則はないものの、労働者から訴訟を起こされたり行政指導の対象になったりするリスクはあります。