【ABA Games】インディーゲーム制作歴40年。PC黎明期から生成AI時代まで折れずに続ける理由

2024年3月25日

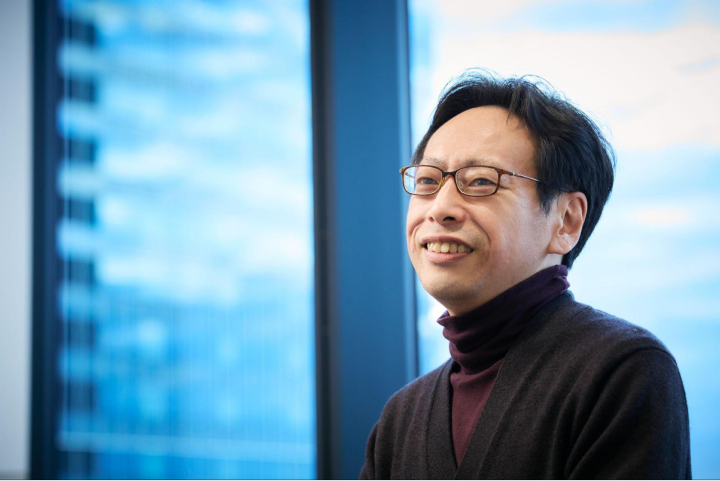

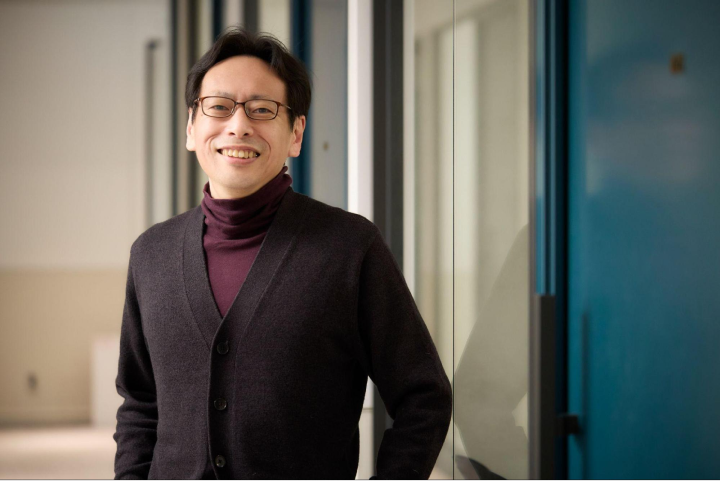

インディーゲーム開発者

長 健太

早稲田大学でコンピュータサイエンスを学び、学士号・修士号・博士号を取得。メーカー就職後はITの研究職を経て、現在はマネジャーとしてシステム開発に携わる傍ら、大学時代から一貫してインディーゲーム開発者としての顔を持ち続けている

シューティングゲームを中心にこれまで400作以上もの作品を生み出し、インディーゲーム界の第一人者として国内外で知られる「ABA Games」こと長健太氏。 2023年9月に公開した「小さなゲーム開発の楽しみ」という電子冊子も話題となり、開発の楽しさを心から味わっている様子がうかがえます。

今回は長きに渡りインディーゲーム業界を牽引してきた長さんにインタビューを敢行。ゲーム制作を開始してから40年という歳月の中で、技術やゲームをめぐる仕組みの変化を肌で感じてきた彼は、今までどんな思いでゲーム制作を続けてきたのか。新しい挑戦として取り組んでいる「コンピュータにゲームをつくらせること」の楽しさとは? 詳しくお話を聞きました。

- 原体験はベーマガ。大好きなゲームを仕事にしなかったのは、自由を手放したくなかったから

- ソースコードは公開して当たり前。知らないうちに自作ゲームが世界に羽ばたいていく

- 個人で細々とつくっていたインディーゲームが、業界の成長を支える時代へ

- 生成AIにゲームをつくらせるのは「一段階メタ」な面白さがある

原体験はベーマガ。大好きなゲームを仕事にしなかったのは、自由を手放したくなかったから

——今日はよろしくお願いします。早速ですが、インディーゲーム開発者として長さんがどんな活動をしてきたか、改めて教えてください。

長:趣味として、シューティングゲームを中心にゲーム開発を40年続けていて、これまで400作以上を発表してきました。全てフリーソフトウェアとして、ソースコードを公開しています。

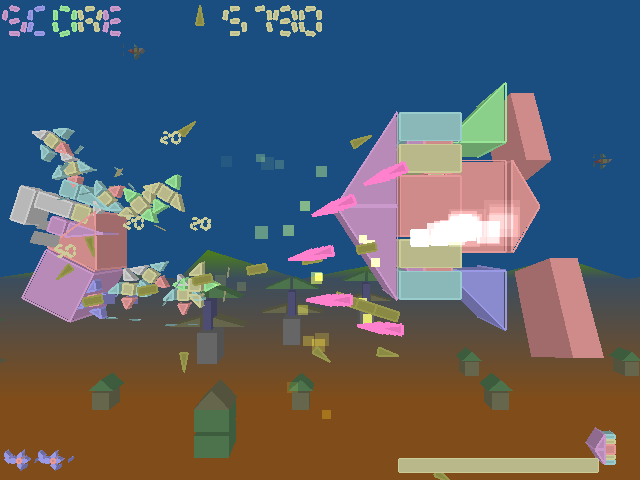

代表作として多くの方に知ってもらえているのは、破壊した敵の破片を自機にくっつけながら戦う「TUMIKI Fighters」でしょうか。2004年に公開したこのゲームはD言語で開発していて、さらにXMLを用いて独自開発した「BulletML」という弾幕記述言語も利用しています。

——そもそも、長さんはどういった経緯でプログラミングに熱中するようになったのでしょう?

長:プログラミングに興味を持ったのは小学校4年生のころです。父が買ってきたポケコン(ポケットコンピュータ、画像・※1)でプログラミングをはじめたのが最初でした。その後、PC-6001を手に入れてからは、当時のベーマガ(『マイコンBASICマガジン』・※2)に読者が投稿したプログラムを打ち込んで動作を確認したり、プログラムを自分なりに改造したりしていました。私たちの世代のプログラマにはお馴染みのコースです(笑)。

(※1)ポケコン(ポケットコンピュータ):1980年代に広く利用されていた携帯用小型コンピュータ。数行程度表示できるディスプレイと小型キーボードを備え、BASICなど高級言語でユーザーがプログラムを作成・実行できる。スマートフォンなどの普及により、2015年に全製品が生産終了を迎えた

(※2)ベーマガ(マイコンBASICマガジン):1982年~2003年まで、電波新聞社が刊行していたパソコン関連雑誌。創刊当時主流だった、BASICインタプリタを搭載した8ビットパソコン(ホビーパソコン)やポケコン向けに読者が制作し投稿した、ミニゲームなどのプログラムを掲載していた。読者はそうしたプログラムを自身のポケコンに手入力し、ゲームなどを楽しんでいた

——自作のゲームをつくってプレイしてもらうようになったのはいつからですか?

長:大学時代からですね。そのころ私たちのような自作ゲームクリエイターは「同人ゲーム作家」などと呼ばれ、個人やサークル単位で、「パソケット」という同人ゲーム即売会やコミケなどに参加して、ユーザーに直接ゲームを頒布していました。

また当時は、「ソフトベンダーTAKERU(画像・※3)」というソフトウェアの自動販売機を通じて、自分がつくったゲームを販売したりもしていました。当時はインターネットもまだ普及していませんでしたから、名古屋、大阪など、各地で開催される即売会や頒布会に、旅行がてら参加するのも楽しみのひとつでしたね。

(※3)ソフトベンダーTAKERU:1986年に登場、ブラザー工業が開発したパソコンソフトの自動販売機。欲しいゲームタイトルと機種を選択し、料金を投入すると、空のメディア(フロッピーディスクなど)が出てくる。それをTAKERU本体のスロットに差し込むと、データの書き込みとマニュアルの印刷が始まる。1997年2月にサービス終了

——大学時代はゲームづくりにのめり込んでいたのに、就職先はゲームとは無関係だったそうですね。何か理由があったのでしょうか?

長:つくりたいゲームを好きなときに好きなようにつくることが好きで、その自由を手放したくなかったからです。

私が社会人になった1997年当時は、すでにゲームの大型化が進んでいて「分業かつチームでの開発」が常識でした。でも私にとってゲームづくりの楽しさは、着想から実装までの全プロセスを自分の手でやりきることにあります。その過程で新しいゲームシステムやロジックを生み出したり、新しい言語や技術を使ってアイデアを実現したりすることに、もっとも高揚感を覚えます。このような楽しさを、ビジネスとしてのゲーム開発の中で味わいつくすことは難しいだろう。だったら趣味に留めておくべきだなと思ったので、ゲーム関連の仕事は選びませんでした。

ソースコードは公開して当たり前。知らないうちに自作ゲームが世界に羽ばたいていく

——今まで公開された400作以上のゲームはすべてオープンソースとして公開していらっしゃるようですが、オープンソースにした理由は何でしょうか?

長:ベーマガに載っている他人のソースコードで育った身として「ソースコードは公開して当たり前」という感覚があるんです。私の書いたコードが誰かの学びになるならうれしいし、私自身、いろいろな人が書いたコードからずいぶん学ばせてもらいましたから。

それにソースコードを公開しておいたら、知らないうちにつくったゲームが自分の預かり知らぬところで広まったこともあります。Windows用につくった私のゲームが知らないうちにMacやLinuxに移植されたり、Nintendo Switchのようなメジャーなゲーム機、またGP32のようなマイナーなゲーム機や、Dreamcastのような往年のゲーム機でも遊べるようになっていました。自作のゲームが世界に羽ばたき、誰かの好奇心を刺激していると想像するだけでうれしくなりますし、オープンソースでのゲーム開発を続けてきてよかったと思います。

——長さんにとってインディーゲーム開発は、たくさんの喜びをもたらしてくれる創作活動なんですね。

長:そうですね。ゲームをつくりはじめて40年以上経ちましたが、ルールやギミックを考えたり、好奇心の向くまま開発したりするのは、ずっと変わらず楽しいですね。新しい技術を習得するのも、それらを使ってゲームに実装するのも大好きです。

それに、ゲームをつくるために生み出した開発ツールやライブラリを多くの方に使ってもらえるうれしさもあります。その喜びはゲームをつくりはじめたころからずっと変わっていません。インディーゲームにまつわるたくさんの楽しさを知っているからこそ、これまでモチベーションを保ち続けられたんだと思います。

個人で細々とつくっていたインディーゲームが、業界の成長を支える時代へ

——日本では1980年代に勃興した同人ゲーム時代からインディーゲーム業界をご覧になってきて、いまのインディーゲーム業界は長さんの目にどう映っていますか?

長:私が「同人ゲーム」をイベントなどで頒布していたころと比べると、いまのインディーゲーム業界はかなり商業化が進んだ印象がありますね。

かつては「インディーゲーム」というと、個人で細々と好きにつくったゲームというイメージでしたが、今はその限りではありません。大手ゲームデベロッパーと比べれば開発組織こそ小さいですが、チームで何年もかけてゲームをつくるデベロッパーも珍しくない。中には、AAAタイトル並のヒット作を発表するデベロッパーもいます。私たちがゲームをつくりはじめた大学時代に比べると、アマとプロを隔てる垣根はかなり低くなっている印象です。

技術の進歩により、限られた開発予算でも高いクオリティを実現できるようになり、さらにゲーム配信プラットフォームの登場によって、PCアプリやスマホアプリだけでなくWebブラウザやコンシューマーゲーム機上でも遊べる環境が整いました。そうした追い風を受けて、インディーゲームがゲーム業界全体の成長に貢献しているのは間違いないと思います。

——インディーゲームの存在がゲーム市場全体の裾野を広げる役割を果たしているわけですね。

長:そう思います。国内では毎週どこかでインディーゲームの展示会が開かれていた時期もあって、大規模なゲームショーでも、大きなフロアに所狭しとインディーゲームデベロッパーがブースを構えていますから。

——最近だとゲームエンジンのUnityのライセンス料の変更でインディーゲーム界隈がザワついたことがありましたね。長年この世界で活動していると、時代の変化に翻弄されるような出来事も多かったのではないですか?

長:たしかにそうですね。今までで一番ショックだったのは、2021年に起こったAdobe Flashのサポート終了の知らせでした。Flashゲームを少なくとも100タイトルはつくったので、当初はかなり凹みました。その後、FlashエミュレーターのRuffleが登場したとはいえ、どんなに普及したテクノロジーであってもいずれは廃れてしまうものだと痛感した出来事でした。あと、技術だけでなくハードウェアの入れ替わりも激しいですしね。せっかくつくったゲームが遊べなくなるのは残念ですが、そうしてゲーム業界も変わってきたのですから、これは自然な新陳代謝だと割り切るようにしています。

——技術の栄枯盛衰に左右されずに遊んでもらえるゲームをつくり続ける方法はあると思いますか?

長:やはりその時々で最もメジャーな技術を選び、なるべく特殊なライブラリに依存しない開発をするしかないと思います。今ならWebブラウザで遊べるゲームが、ユーザーにもつくり手にも一番手軽なので、それを踏襲するのがもっともリスクが少ないはず。最近はCやC++で開発したゲームもWebAssemblyを通してブラウザ上でも実行できるようになったので、そういう意味ではずいぶん便利になりました。

でもそれを逆手にとって、あえてマイナーなハードウェア向けのゲームをつくるのも実は楽しいですよ。私も2002年ごろに、「Pocket Cosmo」というJavaベースのPDA(※4)や、ペン操作ができる「ザウルス」というシャープ製のPDA、また、「ワンダースワン(画像・※5)」で遊べるゲームの開発に熱中していました。 当時はコンシューマー向けのゲーム機器で自作ゲームが動くのは非常に珍しかった。メジャーなハードウェアに比べてユーザー数が少なく、後に衰退するとわかっていても、テクノロジーとして面白かったんです。

(※4)PDA:Personal Digital Assistant(携帯情報端末)の略称。スケジュール、ToDo、メモなどの情報を携帯するための小型機器で、電卓、ゲーム、カメラなどの機能を備えたものもあった。1984年~2010年ごろにかけてあらゆる機種が発売された

(※5)ワンダースワン:1999年に発売された、バンダイ社の携帯ゲーム機。「ゲームボーイ」開発に携わった横井軍平が、任天堂退職後に企画・開発に携わった。「ワンダーウィッチ」というソフトウェア開発環境を利用することで、C言語やアセンブリ言語による開発ができるようになる

生成AIにゲームをつくらせるのは「一段階メタ」な面白さがある

——長さんはこれからどんなゲームを開発したいですか?今後チャレンジしたいことがあれば教えてください。

長:今までやってきた、新しいゲームのルールやギミック、アルゴリズムを生み出すチャレンジは続けていきたいですね。そして、いつかコンピュータにゲームを丸ごとつくらせてみたいという野望があります。今まで私がやってきた、ゲームのルールづくりから実装までのすべてを、生成AIなどを活用して、コンピュータにやらせてみたいんです。

——それでは、自ら手を動かしてつくる楽しさがなくなってしまうという懸念はありませんか?

長:いえ、むしろ新しい面白さが生まれると思いますよ。

生成AIにゲームをイチからつくらせることは、今までやってきたことよりも「一段階メタの領域」に自分が入っていくようなものだと思っていて。自分がこれまでやってきたことを全部生成AIにやらせるとなると、私の役目は「新しいゲームをゼロからうまくつくれるように指示を出し、完成に導くこと」になる。自分でつくるよりも不確実性や難しさのレベルが格段に上がり、今よりはるか高次の想像力と思考力が求められ、これまでに体験できなかった面白さがあると考えています。

——具体的にはどんなことをしてみたいのですか?

長:まずは生成AIに色々なゲームを学習させて「新しいゲームロジック」を出力させてみたいですね。早速取り掛かってはいるのですが、現状では既存のゲームとたいして変わらないアイデアを出力してくるのみ。「既存のゲームロジックを組み合わせた、新規性や面白さのあるアイデア」を出力させられるようになるまでの道のりは長そうです。海外でも遺伝的アルゴリズム手法などを用いてゲームロジックを生成する研究が行われていましたが、新しいゲームを生成することは今でも難しいと思います。前例もノウハウもないので、挑戦する甲斐があります。

ロジックの生成ができたとしても、それを正確に実装に落とし込ませるのも、一筋縄ではいかなそうですね。この世に前例が存在しないコードをゼロから書かせようとすると、穴だらけのコードにコメントばかりで「後はあなたが頑張って」と言いたげなアウトプットが出てきてしまいます。これをどう乗り越えるのかも、面白いチャレンジです。

——この20年で時代や技術はものすごく変化していますが、長さんは昔も今も変わらず楽しそうですね。

長:私にとって「変化」は「楽しみを増やしてくれるイベント」なんです。

私はゲーム開発を通して、うまくできなくてもどうにかして形にしたり、それを繰り返してうまくできるようになっていったりすること自体を楽しいと感じていて。「変化」が起きると、「初めて触れる」つまり「うまく使えない技術」が現れます。それをいかにうまく使おうかとわくわくしながら開発しているうちに、また別の変化が起き、別の楽しみが生まれる。時代が変わって、使う技術やつくり方が変わっても、面白さは変わらない。私にとってゲーム開発はずっと楽しめる一生モノの趣味です。

こう言うと新しいゲームにハマった子供のようですが、「一緒にやろうよ!楽しいよ!」と心から思います。小さなゲームをつくる楽しさを集めた「小さなゲーム開発の楽しみ」という電子テキストを書いたのも、みなさんに「一緒にやろうよ!楽しいよ!」と伝えたいからです。同人ゲーム時代から細々と、先輩方のコードを参考にしながらゲーム開発を続けてきた身として、やってみたい人がパッと手を出せる環境はつくっておきたい。それに、こうした取材をきっかけに、趣味としてのゲーム開発に興味をもってもらえたら、すごくうれしいですね。

取材・執筆:武田敏則

編集:光松瞳、王雨舟

撮影:赤松洋太

関連記事

【catnose】Zennを生んだ個人開発者に聞く、プロダクト開発の美学

【Misskey開発者syuilo氏】「楽しんでほしい」ピュアな思いがMisskeyを生んだ。異様な熱狂を放つSNSの今までとこれから

ゆるふわ系SNSタイッツー「本当は作るべきじゃないかも」生みの親の葛藤

人気記事