最新記事公開時にプッシュ通知します

舞鶴市の技術好き職員がGoogle WorkspaceとChromebookへの全庁移行を実現するまで【フォーカス】

2025年8月25日

舞鶴市 政策推進部 デジタル推進室 室長

吉崎 豊

1984年、京都府舞鶴市役所に入庁。市民病院への配属を経て、本庁でホストコンピューターの導入から、基幹業務システムのオープン化、ネットワーク、PC整備など、約40年にわたり市の情報システムに一貫して携わる。現在はデジタル推進室長と、同室の推進課課長を兼務。趣味はイカ釣り。好きな言葉は「なんとかなる」。

舞鶴市公式サイト

デジタル推進課公式note

京都府舞鶴市。人口約7万5000人、面積342.06㎢。リアス式海岸を臨むこの地方都市の庁舎にて、2024年から2025年にかけ、ある改革が断行されました。それは全職員のPCをWindows端末からChromebookに入れ替え、業務基盤をMicrosoft Office環境から、Google Workspaceへ移行するという大転換でした。現在では約半数の職員がAIアシスタント「Gemini」を日常的に活用するなど、庁内のデジタル化は急速に進んでいます。

旗振り役となったのは、外部のITコンサルタントやアドバイザーなどではありません。舞鶴市に約40年に勤務し、庁内の情報システムの整備に関わり続け、現在はデジタル推進室長を務める吉崎豊さんです。

これまでの市のシステムとどう関わってきたのか聞くと「私のキャリアは昭和59(1984)年、市民病院の『コボラー』としてスタートしました」と吉崎さんは語り始めます。なぜ、あらゆる端末とシステムを異なる環境に移行させる必要があったのか?

大規模な刷新の裏で、市の未来を見据えて「好機」を待ち続けてきた吉崎さんの思いと、真のねらいについてインタビューしました。

市のシステムと歩んだ「別館6階の住人」

――まず、吉崎さんのキャリアの原点についてお聞かせください。舞鶴市役所へは1984年に入庁されたとのことですが、最初から情報システムに関わる業務に携わってこられたのでしょうか。

吉崎:私は高校を卒業して舞鶴市役所に入庁しましたが、当時本庁内にはコンピュータがまだ存在せず、自分が情報システム分野に進むことになるとは想像もしていませんでした。

最初の配属先は、市民病院での医療事務でした。院内には医療事務用のオフィスコンピュータ(オフコン)が導入されており、そこで初めて私はコンピュータに触れました。最初はオフコンのオペレーターでしかなかったのですが、プログラミングをされていた先輩のお手伝いをするうちに、自然と自分でもCOBOLを独学し、事務処理のプログラムを書くようになっていきました。いわゆる「コボラー」でしたね。

数年後、国保年金課に配属されていた時、本庁にホストコンピュータ導入のプロジェクトが立ち上がりました。1990年ごろのことでしたかね。

そのタイミングで、病院でのコンピュータ経験を買われて、私に異動の声がかかりました。それ以来、私はサーバールームが設置されている舞鶴市役所の別館6階の「住人」です。

約35年間、電算係、情報システム課、デジタル推進室など所属部署は何度も改名していますが、一貫して、庁内の情報システムに関する業務を担当してきました。

――偶然病院で情報技術に出会ったのをきっかけに、舞鶴市の情報システムの歴史と共に歩んでいったのですね。具体的には、どのような業務を担当してきましたか?

吉崎:汎用機の導入から、基幹業務システム全般の構築と運用、それらをつなぐネットワークの整備まで、ありとあらゆることを任されてきました。1990年代後半の、Windows NT 4.0あたりの時代には、全庁での業務PCの「1人1台」導入にも関わりました。

特に、サーバーを立てたり、ネットワークをいじったりするような作業が好きでしたね。中でも、Solaris(※1)などでサーバー構築・管理をするのがとても大好きでした。2010年代の半ばからはいわゆる管理職にもなり、技術選定などに深く関わることも増えました。

(※1)Solaris:サン・マイクロシステムズ社(後にオラクル社に吸収合併)が開発したUNIX系のオペレーティングシステム。主にサーバー用途で広く利用された。

――いつからか、技術に面白さを感じるようになったということでしょうか?

吉崎:もう、最初からです。COBOLを学ぶのも楽しかったですし、時間が空いたときには、頼まれてもいないのに、業務効率化のために何かプログラムを書くようなこともしていました。今は現場で好き勝手何かを書いたりサーバーに触れたりするようなことは減りましたが、何かをつくることが好きな性分なんだと思います。

――長年にわたり、情報システムをめぐって庁内で頼りにされてきたのだと、拝察します。

吉崎:そういうわけでもない……というのが正直なところです。

率直に言うと、結構「孤独」だったのですよね。

やってきた「好機」を逃すわけにはいかなかった

――「孤独だった」というのは、どういうことでしょうか。

吉崎:私なりに、市民サービスを良くしたい、業務を効率化したいと思って、新しい仕組みを提案し導入しても、我々の部署は「褒められる」ことがほとんどなかったんですよ。もちろん、誰かに褒められることが業務の目的ではありませんが……。少しも皆に喜んでもらえなかったり、手応えが感じられなかったりすると、寂しいものがあります。

例えば10年以上も前、「Salesforce」の存在を知り「これ、ええやん! 住民サービスに使える」と庁内に紹介した時、皆の反応は「はぁ……」と無関心なものでした。それが、何年も経ってコロナ禍のワクチン接種予約用に同様のシステムが導入されるようになった。そうして近ごろは「これを機にデータドリブンなアプローチで、住民一人ひとりに最適なサービスを」などと、庁内で逆に私が説明を受けることがあります。嬉しい半面、(それ俺がずっと前に言ってたやつなんやけどな……)と、少し寂しくなったり。

また2023年、サイボウズさんが自治体向けに1年無料キャンペーンを実施していたので「kintone」を導入しようとすると、「結局予算つかんかったらどうするんや?」と懸念の声ばかり上がったり、と。なんとか説得してトライアル導入を行い、その後はその利便性が評価されて本導入まで進み、現在では簡易な内製化アプリとして、業務の効率化に活用されていますが、やはり「よくやった吉崎!」と褒められることはないですよね。

むしろ、過去に新たな業務ツールを導入した時には、操作に戸惑う職員から「あんなもん入れるから!」と不満の声だけが耳に届き、がっくりすることもありました。

また部署内でも、後輩にプログラミングを教えて、仲間が育っても、数年経てば自治体特有のジョブローテーションで異動してしまう。思いを共有できる相手が、自分の周りからいなくなっていく。それも、孤独感を深める一因でしたね。

――それでもなお、新たなシステムやSaaSなどを導入しようと模索し続けてきたのは、なぜでしょうか。

吉崎:単純に新しいことや面白いことが好きというのもありますが、究極的には「人口減少問題」への危機感です。舞鶴市は、毎年1000人というような勢いで人口が減り続けています。

当然、市役所の職員数も減っていくため、これまでのようなやり方で業務を回し続けることは現実的ではなくなりつつあります。既存の業務プロセスを効率化し、非効率な慣習は抜本的に見直していかなければ、いずれ市民サービスの水準を維持することすら難しくなる。

しかし、日々の事務処理に追われている現場からは、業務効率を見直す余裕もないため、「リソースに余裕がない。人員を増やしてほしい」と、人手の数で解決しようとするような声が上がり続けるばかりです。この状況を改善するために、システムの見直しが必要でした。

――具体的に、システムをめぐってどのような業務課題があったのでしょうか。

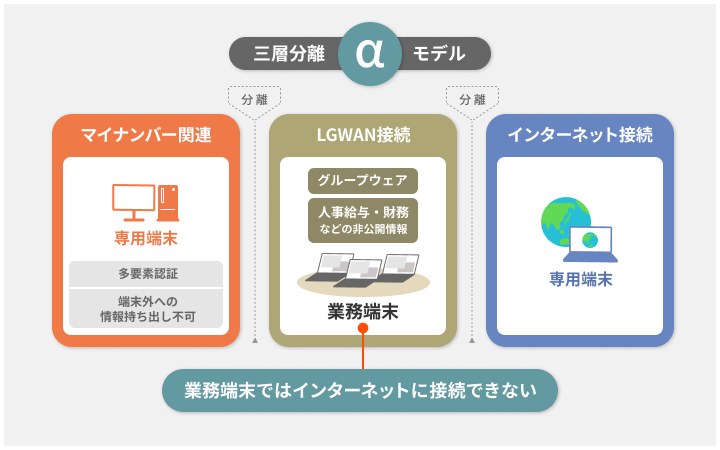

吉崎:まず、システムとして特に問題を感じていた課題のひとつが、従来の三層分離のネットワーク構成、いわゆる「αモデル」(※2)による「機動性の低さ」でした。

――三層分離のαモデル、ですか?

吉崎:はい。自治体の情報システムを、マイナンバー利用事務系と、LGWAN(総合行政ネットワーク)接続系、それと外部インターネットへの接続系の3つに分け、事務に用いるネットワークと外部を分離させることで、セキュリティを担保する仕組みです。

しかし、これにより職員が庁外で仕事をする際の機動性が著しく損なわれていました。

まず基本的に、日常的な業務に関するデータの多くはLGWAN系のネットワークで管理されており、業務用端末は、このネットワークにしか接続できませんでした。それも、庁内からのみ接続が許可されていました。

つまり、例として地域活動に参加する時には、庁内より持ち出した業務端末ではLGWAN系に接続できず、自分のスケジュールすら閲覧できないため、紙にメモを取ったり、私用のタブレットを使ったりする職員もいました。これでは、万が一の災害時に庁舎が機能しなくなった場合、自治体としての業務も完全に停止するリスクも拭えません。

また、業務改革の一環で導入したBIツールが多要素認証を必須とするようになった際、庁内のネットワーク環境の外部にある認証サービスを経由しなくてはならず利用が難しくなるなど、クラウドサービスが持つ本来の柔軟性や利便性を十分に享受できない状況でした。

(※2)αモデル:総務省が示す、自治体情報セキュリティ対策の標準モデル。インターネット接続口を集約し、事務系ネットワークを他から分離することで、セキュリティ性を確保する。

吉崎:ここにおける認証の問題については、あらかじめ定めた特定の通信に限り、安全な専用ゲートウェイを経由させて直接インターネットへ接続させることで、SaaSへの柔軟なアクセスを可能にするローカルブレイクアウト環境(※3)を整備して、一応は解決しました。

が、それは対症療法に過ぎず、機動性や業務効率に関する根本的な課題は残ったままでした。

(※3)ローカルブレイクアウト:特定のインターネット接続において、組織内のネットワークを経由せず直接行う仕組み。これにより、クラウドサービスのパフォーマンス向上や、三層分離環境における制限の緩和が図られる。

――まず、ネットワーク構成が「働き方の足かせ」になっていたのですね。

吉崎:もうひとつ、より根深い問題だと感じていたのが、日々の業務に染み付いた非効率な「仕事のやり方」そのものでした。

一例を挙げると、ファイルの「添付」とファイルのバージョン管理の煩雑さ。職員間で資料をやりとりする際にはメールに添付して送るのが当たり前になっていました。これ自体も共有に毎回手間がかかりますし、誰かがファイルに修正を加えるたびに「〇〇修正版_ver2」「〇〇最終版」といったファイルが乱立し、次第にどれが最新版か分からなくなるという問題が常態化してた。

また、「見た目」にこだわる資料作成文化も根深いものでした。例えばWordの「均等割り付け」を多用し、中身よりも体裁を整えることに時間やエネルギーを費やしてしまうというものです。

なので、セキュリティ性は担保しつつも機動性の高さも確保し、大規模災害にも対応できるようにしたい。そして、業務効率も大幅に改善したい。

これらの多岐にわたる課題を解決するには、何か、局所的な対症療法に留まらない大規模なシステム刷新が必要だと、この10年間感じていました。

――それが、今回のGoogle製品への全面移行へとつながったのですね。どのようにして、それほど大規模な変化を実現できたのでしょうか。

吉崎:正直なところ、私が何かをしたという以前に、最も大きかったのは2023年に就任した鴨田秋津市長の存在です。歴代の市長も我々の部署には理解を示してくださっていましたが、鴨田市長は特にデジタル改革への強い意欲があり、市役所での働き方を変えていくことに明確なビジョンをお持ちです。

そのおかげで我々の部署もこれまで以上に格段に動きやすくなったのです。自治体によっては情報システム部門がコストセンターだとみなされ、PCの更新がままならないケースも珍しくない中、これは非常に幸運でした。

――とはいえ、自ら様々なツールの情報収集をし、kintoneもまずはトライアルから導入を試みるなど、コストのかからない範囲で積極的に動いてきたことが、信頼を積み重ねてきた部分もあったのでは、と拝察します。では、今回の移行の経緯を改めて教えてください。

吉崎:直接の転機は、2024年度が庁内のPCのリース契約更新時期にあったことです。

その予算要求は、前年の2023年度に行われました。しかし、その際に承認フローで提示された案は、これまでと同じMicrosoft Officeの製品を使い、構成もほぼそのままという、ただ前例を踏襲しただけ、というような内容でした。「これでは本質的な課題解決にはつながらない」と感じました。

その時は時間の制約もあり、その案のまま予算は通った。しかし、私には強い焦りがありました。

通例、PCのリース契約はおよそ5年です。つまり、今回の更新タイミングを逃せば、次に環境を大きく変えられるのは5年後。人口減少が進む中、5年も経てば舞鶴市の状況はさらに厳しくなっているかもしれない。

市長という強力な追い風が吹いている今、「行くなら今しかない」と思い、2024年度の予算執行のタイミングで「待った」をかけ、ゼロベースで調査をし直すことにしたのです。

結果的に、この決断がGoogle環境への全面移行につながりました。

Googleに「全面移行」した真の意図:技術に罪はない

――では、数ある選択肢の中もある中、なぜ「Googleへの全面移行」に至ったのでしょうか。

吉崎:セキュリティを確保したまま「機動性の欠如」を改善し、「業務効率」も高められ、かつコスト的に無理のない解決策を求めた結果、今回はChromebookとGoogle Workspaceの組み合わせがマッチしたからです。

――セキュリティと機動性についてはどう解決したのですか?

吉崎:まず、これまでグループウェアやファイルサーバで担ってきた日常的な情報共有や資料作成といった一般業務を、一元的に管理できるGoogle Workspaceに集約しました。その上で、庁内のLGWAN接続系端末から安全にGoogle Workspaceにアクセスするための経路としてローカルブレイクアウト環境を整備しました。

ただ、市民の個人情報や人事給与といった特に重要な情報を扱う基幹系システムは、あくまで従来通りLGWAN環境で運用し、庁内の専用端末でのみアクセスする形を維持しています。

――しかし、やはりそれだけでは職員が庁外にPCを持ち出した場合、一般業務に用いているGoogle Workspaceにアクセスできず「機動性」の課題が解決しないのではないでしょうか?

吉崎:おっしゃる通りです。そこで、従来の「境界型防御」から脱却し「ゼロトラスト」に近い考え方を導入しました。

正確に言うと、「結果的にゼロトラストになった」というほうが正しいかもしれません。Google Workspaceへのアクセスルールについて、「庁外からはNG」と物理的な場所によって一律に制限するのではなく、「信頼できる人」が、「信頼できる端末」でアクセスしているか否かで判断するように定めたのです。

その「信頼できる端末」が、Chromebookです。実際に環境を整備してセキュリティ面や動作面のテストを繰り返す過程で、「これならばネットワークに関係なく、どこでも同じポリシーで運用できるのでは?」と期待以上の手応えを感じました。まず、アプリやウェブサイトが隔離された環境で動くサンドボックスの仕組みをはじめOS根幹部分の書き換えが困難な仕様など、構造的にマルウェアが活動しにくい。そこに、データ保護や脅威対策に関する詳細な管理機能を提供するCEP(※4)を組み合わせることで、端末自体の安全性を確保できると考えました。

その上で、Google Workspaceの多要素認証によりユーザーが「信頼できる人」であることを証明する。ログイン後も、DLP(※5)によってデータのやり取りは常に監視し、情報の保護を続ける。

こうして、従来の慣例的な境界型防御を見直し「Google WorkspaceとChromebookの組み合わせであれば、外に持ち出してよし、そのまま直帰してもよし」という運用が実現できることになりました。これらの条件がクリアされていれば、安全性を確保できるとみなし、普段はLGWAN系に接続している端末であろうと、庁外から通常のインターネットを経由して、一般業務用のファイルにアクセスできる、と。

ちなみに、専門業務で使い続けるWindows PCも一部に残っていますが、そちらについても個別のセキュリティ対策を強化し、すでに導入していたNDR(※6)とも連携させることで新しいGoogle環境と安全性のバランスを保つようにしています。

(※4)CEP(Chrome Enterprise Premium):法人利用で求められるセキュリティ管理機能を提供するGoogleのサービス。

(※5)DLP(Data Loss Prevention):機密情報が組織外へ不正に送信されるのを検知・ブロックする仕組み。

(※6)NDR(Network Detection and Response):ネットワーク全体の通信を監視し、サイバー攻撃などの脅威を検知して対応を支援するセキュリティソリューション。

――もうひとつの課題だった「業務効率」の面ではいかがでしたか?

吉崎:こちらについては、Google製品のシンプルな使い勝手が有効だと考えました。ファイルの「添付」文化については、GoogleドライブのURLだけ共有すれば解決できますし、ファイルの一元管理が可能なのでバージョン違いによる混乱はなくなります。

何より、資料作成における「見た目」への過度なこだわりも、Googleのツールが持つシンプルさが解決すると考えました。Googleドキュメントに「均等割り付け」の機能がないように、Google製品には基本的に「体裁よりも、内容が伝われば良い」という思想があるように感じております。

――機能がシンプルな分、職員の方も本来の業務に集中しやすくなる、ということですね。

吉崎:しかし、実のところ、今回の全面移行で一番大きかった意義は「それまでとは全く違う文化をぶつけられた」ことだと考えています。

――どういうことでしょうか?

吉崎:長年かけて職場で育まれた業務慣習は、しばしば特定のソフトウェアと密接に結びつきます。そして、たとえその慣習が今となっては非効率的とみなされるようになっていても、「同じソフトを使い続ける限りその慣習から抜け出すのが難しくなってしまう」ことが、しばしばあると思うのです。

例えば「神Excel」という俗語があります。セルを方眼紙のように展開し、印刷時の見た目を優先して設計されたExcelファイルを意味します。そうしてできた帳票の体裁をいじろうとすると「表示が崩れる。勝手に列幅を変えるな」などと言われることがありますが、そもそもExcelは表計算ソフトであり、ワープロのように寸分違わぬレイアウトを再現するためのツールとして使うことからして疑問の余地があります。

これは当然、Microsoft製品が悪いのではない。技術自体に、罪はない。また、帳票の体裁が今より重視されていた時代背景を踏まえると、そうしたやり方にもかつては大きな意義があったのでしょう。

問題の本質は「非効率な慣習が、ソフトウェアと一体化して残ってしまっていること」だと思うのです。ソフトの操作方法と、仕事のやり方が完全に癒着し「この業務は、このソフトをこう動かしてやるものだ」との考えにとらわれてしまう。しかも、今までは一応それで仕事が回ってきた。なので、根本的な業務プロセスを見直す動機が生まれにくい。結果、非効率な文化が温存され続けてしまう。

だから、あえてこれまでとは異なるソフトウェア環境をぶつけることで、職員が仕事のやり方そのものを見直さざるを得なくなるきっかけにしたかったのです。

――あえて全く異なる思想の環境に身を置くことで、凝り固まった「仕事のやり方」そのものを見直すきっかけにする。環境の一新自体が、最大の目的だったわけですね。

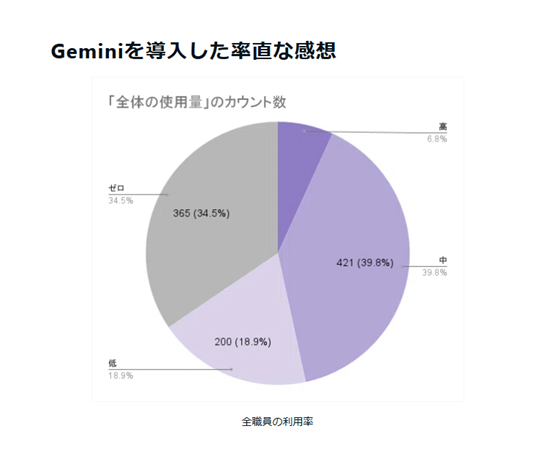

吉崎:はい、その通りです。そうして旧来の業務慣習を断ち切りつつ、これを機にGeminiの存在を通して、生成AIの業務活用も推し進めていきたい、というねらいもありました。

「ある日を境に全体を変える」ということ

――しかし、いきなり全面刷新するという大転換は、反発を生んだのではないでしょうか?

吉崎:結局、全面刷新となると、どう慎重にリプレースをしようとしても、そうした声が生まれるのを完全に避けることは難しいのだと思います。それは、覚悟していました。むしろ大事なのは、どうしても抵抗を示す人はいると受け入れた上で「ある日、スパッと変えること」だと考えています。

例えば、組織全体のPCを毎年3分の1ずつ更新していくなどして、段階的に端末やシステムを更新するやり方を取ってしまうと、大まかにふたつの問題が起こりえるからです。

まず、結局、既存の業務慣習が温存されてしまうこと。数年の間、常に職員の一部には古い環境が残り続けるので、組織全体で仕事のやり方を一新する動きが起こりづらくなる。

ふたつめは、次にまた全面刷新をしたくなっても、身動きがとりづらくなることです。理由は単純です。3分の1ずつ更新し、「さあ5年経ったし刷新するか」と考えても、最後に端末を更新した職員からは「え? 1、2年前に刷新したばかりやないか」という声が上がり、再度の環境移行については拒絶される可能性があるためです。

だからこうしたケースでは、ある日を境に、全面刷新するのが大事なのではないかと考えています。

――それにしても、それだけの規模の刷新を、限られた人員で進めるのは困難だったのではないでしょうか。

吉崎:確かに、移行に関する作業の多くはデジタル推進課のスタッフだけで進めており、ネットワークやシステム標準化などGoogle関連以外にも様々な業務を抱えていたため、リソースからしても簡単な道のりではありませんでした。

しかし、結果的にありがたいことだと思っているのは、「この数十年間で私の部署からジョブローテーションにより巣立っていった後輩や部下が、現在は庁内のあちこちにいること」です。

すると今回の移行でも、庁内でも比較的技術に明るい彼らが各部署で積極的にChromebookやGoogleの各ツールを率先して使い「こんなに便利だよ」と、その意義や利便性を広めてくれました。そうやって、草の根で動いてくれる人たちがいるのはとても心強い。なんだかんだで現在、Geminiが全庁で半数近くの職員に使われているのも、彼らの働きかけが大きいと感じています。

また、話を聞いていると、「導入前はあんなに反対しとったやないか!」というような職員が、意外と積極的にGeminiを使ってくれていたりするんです。そういうことを知ると、とても嬉しくなります。

――最後に、今後の展望についてお聞かせください。

吉崎:舞鶴市では「日本一働きやすい市役所」という目標を掲げ、働き方改革を推進しているところです。時間や場所、従来の業務慣習といった制約から解放された今、職員にはどんどんChromebookを持って地域へ飛び出し、市民と対話し、現場の課題を解決していってほしいと願っています。また人口減少にも対応できるよう、生成AIの活用はさらに進めていきたいです。

ただ正直なところ、今回のGoogle製品への移行に伴うハレーションが、全て収束したわけではありません。今もまだ、新たな環境に対し戸惑いや不満を抱える職員がいるのも事実です。定量的な業務改善効果の計測にも、まだまだ時間はかかるでしょう。

当然、全ての職員の理解を得るのは困難です。一つひとつ、不満の声に耳を傾け、個別の業務課題にも向き合い、改善を続けていきたいです。そうして数年後に「あいつがあの時した環境整備は、間違っていなかったのかもしれないな?」と思ってくれる人がひとりでもいてくれたら、私としてはそれ以上に望むことはございません。

取材・執筆:田村 今人

編集:王 雨舟

関連記事

庁内に灯った“Tableauコミュニティ”の炎。神戸市が「内製で動ける」データ利活用集団になるまで【フォーカス】

「MicrosoftだけどSlack」三重県庁DX責任者に聞く、レガシー組織の大胆DXに必要なこと

アニメ業界のエンジニアリング改革に向き合って 『シン・エヴァ』の制作を支えた「スタジオカラー」のシステムづくり

人気記事