最新記事公開時にプッシュ通知します

なぜLayerXは「Bet AI」に舵を切ったのか。AIファーストな組織を支えるアーキテクチャ【Bet AI Day】

2025年9月8日

株式会社LayerX 代表取締役 CTO

松本 勇気

東京大学在学時に株式会社Gunosy入社、CTOとして技術組織全体を統括。LayerXの前身となるブロックチェーン研究開発チームを立ち上げる。2018年より合同会社DMM.com CTOに就任し技術組織改革を推進。大規模Webサービスの構築をはじめ、機械学習、Blockchain、マネジメント、人事、経営管理、事業改善、行政支援等を広く歴任。2021年3月よりLayerX 代表取締役CTO就任。開発や組織づくり、及びFintechとAI・LLM事業の2事業の推進を担当。

かつてパーソナルコンピュータやインターネットが社会を根底から変えたように、今、AIが私たちの働き方や価値創造のあり方を大きく変えようとしています。LayerXは、この変革期に行動指針を「Bet AI」にアップデートし、プロダクトから文化まで全てをAI中心に再設計する挑戦を始めました。

本稿では、同社代表取締役CTO 松本勇気氏によるセッション「AI時代の経営とBet AI Vision」の内容を一部再構成してお届けします。LayerXが掲げる「Bet AI」ビジョンが意味するものとは何か。同社がAI時代に見据える「業務の完全自動運転」の全貌と、それを実現するためのアーキテクチャ構想を解説します。

- AI時代の競争優位性は、変化に追随するスピード

- AIドリブンで、すべての経済活動をデジタル化する

- AI活用の鍵となる「2つのデータ」

- 人とエージェントが最も気持ちよく働ける場所をつくる

- 自由・責任・楽しさで「Bet AI」を社内に浸透させる

- AIファーストな組織への変革に必要なこと

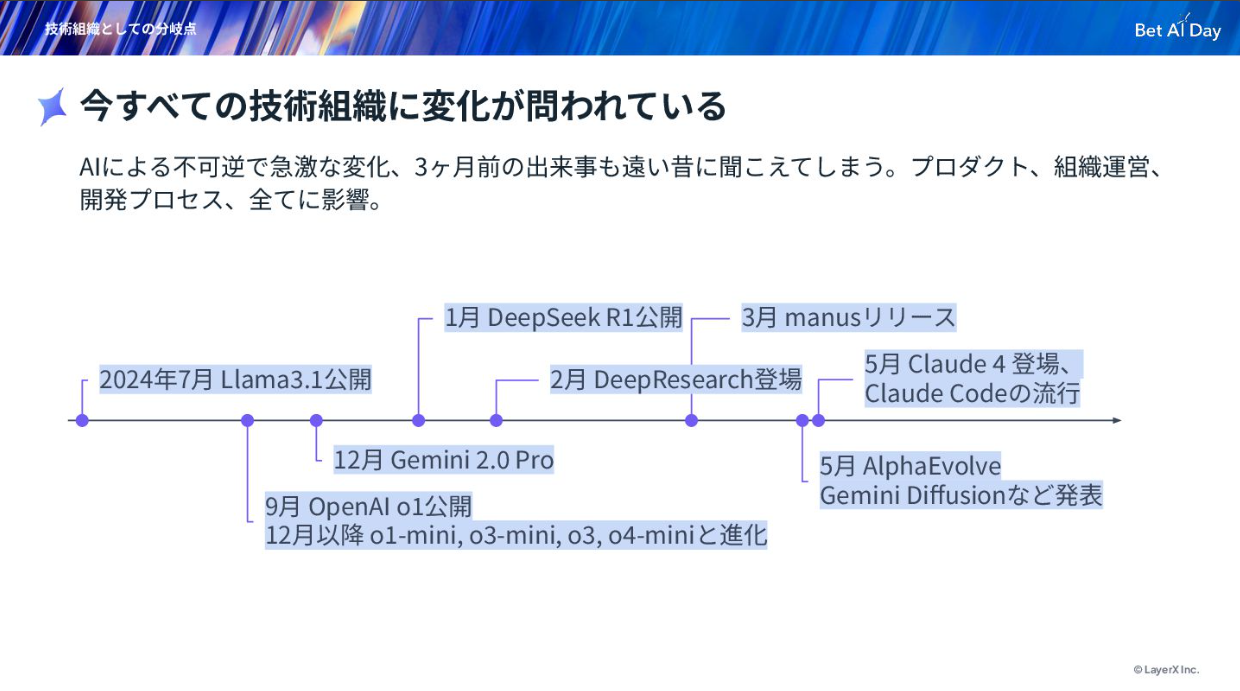

AI時代の競争優位性は、変化に追随するスピード

はじめに、私たちが今どのような時代の転換点に立っているのか、その背景からお話しします。

この1年ほどのAI、特にLLM(大規模言語モデル)の進化は、まさに驚異的でした。オープンソースモデルの基礎となった「Llama」が登場してから、まだ1年余り。私たちの働き方を大きく変えたOpenAI o1モデルも、世に出てから1年が経っていません。 開発の世界に目を向けても、「Claude Code」の登場によって、私たちを取り巻く状況はわずか2ヶ月で一変しました。この、もはや異常とも表現すべきスピード感こそが、私たちが今直面している現実です。

この急激な変化の渦中で、私の頭に強く残っている言葉があります。それは、Perplexity社のCBO、Dmitry Shevelenko氏が語った「Speed is The New Moat.」という言葉です。「変化に追随する「スピード」そのものが、現代における企業の競争優位性である」。これからの時代、仕事の主体が人間からAIエージェントに移行すれば、使うツールも働き方も一変します。その変化に対応する側ではなく、自ら変化を創り出す側に立つためには、圧倒的なスピードで動き続けるしかありません。今、経営が「いかにこのスピードをつくり出せるか」が問われています。

私はLayerXのCTOとして、ChatGPTが登場した2022年11月末、即座に個人での検証を開始しました。寝食忘れて没頭した4ヶ月の検証を経て「これは事業になる、世界が変わる」という確信に至りました。その確信をもとに、2023年3月には会社としてAIエージェントの戦略書を書き上げ、翌4月に「LayerX LLM Labs」を設立しました。

そこから半年で事業部化、さらに半年後にはプロダクトをリリース。そして今日お話しする「Bet AI Vision」の発表へとつながりました。このスピード感こそが、これからの時代を勝ち抜くために不可欠だと考えています。

AIドリブンで、すべての経済活動をデジタル化する

LayerXは2018年の創業時から「すべての経済活動を、デジタル化する。」というミッションを掲げ、日本の構造的課題である長期的な労働力不足に対し、テクノロジーによる新たな生産性の創出を目指して取り組んできました。

そして昨今のAIエージェントの進化により、あらゆるサービスがAIを取り入れることによって新しいケーパビリティを手にしていると実感しています。AIが特定の業務を効率化する「便利な道具」だけではなく、人間と協働しながら自律的に業務を遂行する「AI労働力」となりうる今、私たちはすべてをAI中心に変革すべき時が来たと確信しました。

この確信のもとLayerXは2025年4月、会社の行動指針を創業以来の「Bet Technology」から、「Bet AI」へと変更しました。AIを会社のDNAに組み込み、開発者だけでなく、営業、コーポレート部門に至るまでの全社員がAIを自分ごととして捉え、AIと共に働くAIネイティブな組織づくりに注力することを決定したのです。

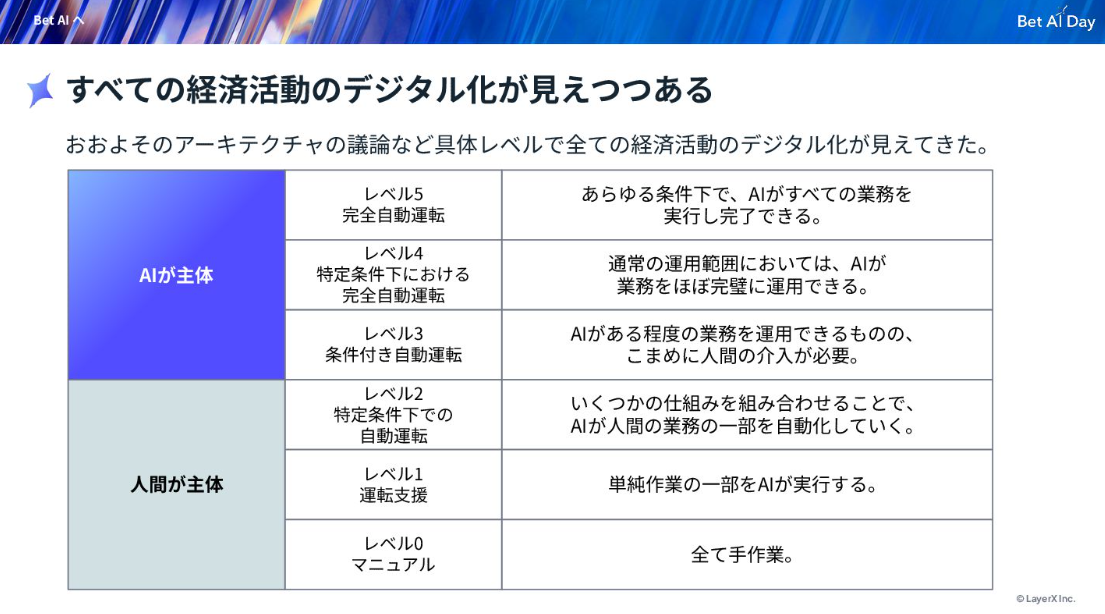

業務の「完全自動運転」へ

では、私たちが目指す「すべての経済活動をデジタル化する」という未来は、どのような道のりで実現されるのでしょうか。LLMをはじめとする推論モデルの登場により、その実現までのプロセスを、車の「自動運転」のアナロジーで描くことが可能になりました。

これまでのOCR(レベル1)や一部の業務自動化(レベル2)は、あくまで人間が運転の主体であり、AIはそれを補助する「運転支援」の段階でした。しかし、これからのAIエージェントは、AI自身が業務のハンドルを握る「レベル3」へと進化し、人間とAIの主体性が逆転します。

そして私たちが最終的に目指しているのは、異常時を除きAIがほぼすべての業務を完遂できる「レベル4」の世界です。レベル4に対応した業務範囲をどんどん増やしていくことで、ほとんどの業務がAIとの協働体制に置き換えられ、デジタル化が達成されるのだと考えています。

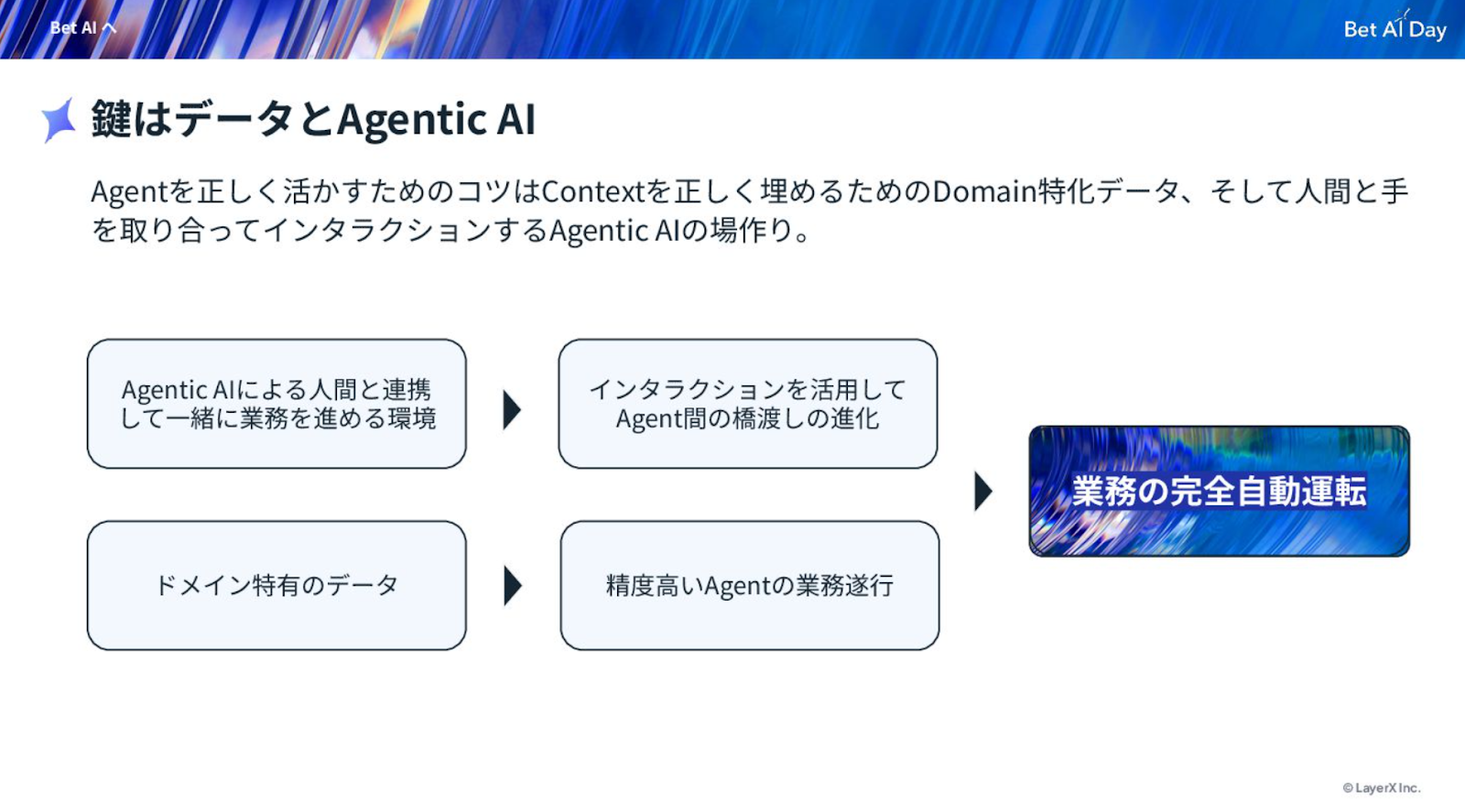

AI活用の鍵となる「2つのデータ」

一方で、現実の業務は非常に多様なタスクの組み合わせで成り立っているため、一つの万能なAIに任せるのではなく、無数の尖った専門エージェントを組み合わせるアプローチが必要なのです。

LayerXが創りたいのは、すべての顧客に数千、数万種類の専門エージェントを提供し、人とAIがともに働く未来です。それらをエンジニアが一つひとつつくっていては、いつになっても根本的な変革は訪れません。本当に構築すべきなのは、エージェントそのものではなく、誰もがエージェントを効率的に創り出せる環境です。

「レベル4/5の業務自動運転」を実現するアーキテクチャは、実はすでに少しずつ見えてきています。その実現の鍵は、AIエージェントが精度高く業務をこなせるように必要な「ドメイン特有のデータ」を活用することと、人間とAIが協働する際に生まれる「インタラクションデータ」の活用にあります。

・ ドメイン特有のデータを活用する

ここで定義する「ドメイン特有のデータ」は大きく2種類に分けられます。

・ワークフロー:業務手順を体系化したデータ

・ナレッジ: 過去の経験から得られた業務の要点や知見

これらAIが利用可能な形式で的確に提供することで、AIはあたかもその道に精通したベテランのように、質の高いアウトプットを生成できるようになります。

・ AIを育てるインタラクションデータの活用

もう一つの鍵は、AIに仕事をただ「任せる」のではなく、人間とAIが「共に働く」環境をインタラクションでつくることです。私はこの関係性をマネージャー(人間)と部下(AI)と捉えています。

AIが「マネージャー、これで正しいですか?」とアウトプットを提出し、人間が「この部分を修正してください」とフィードバックを与える。この一連のやり取りから生まれる「インタラクションデータ」には、マニュアル化されていない現場の暗黙知や仕事の勘所が凝縮されています。この貴重なデータをエージェントが学習し続けることで、より広範で複雑な業務を自律的にこなせるようになり、先ほど挙げたレベル3、4の業務自動化につながります。

人とエージェントが最も気持ちよく働ける場所をつくる

業務の自動運転を支えるアーキテクチャ構想を実現する上で、「人とエージェントが、最も気持ちよく一緒に働ける場所をつくる」ことが、もっとも大切です。

現在のAIエージェントとの対話のほとんどが、まだテキストのみで行われています。しかし、人間同士だったら、身振り手振りや視線といった、より豊かな非言語情報を使って対話をします。この「テキスト」というあまりに限定的なプロトコルだけでAIとの協働関係を築き、高度な自動運転を支えるアーキテクチャをつくることは難しいでしょう。

AIエージェントの働きやすさ、人間とのやりとりのしやすさ。このエージェントの体験を突き詰め、人とAIがよりよくコミュニケーションし気持ちよく働ける環境を構築していくことこそが、これからのソフトウェア開発における極めて重要な挑戦だと考えています。

自由・責任・楽しさで「Bet AI」を社内に浸透させる

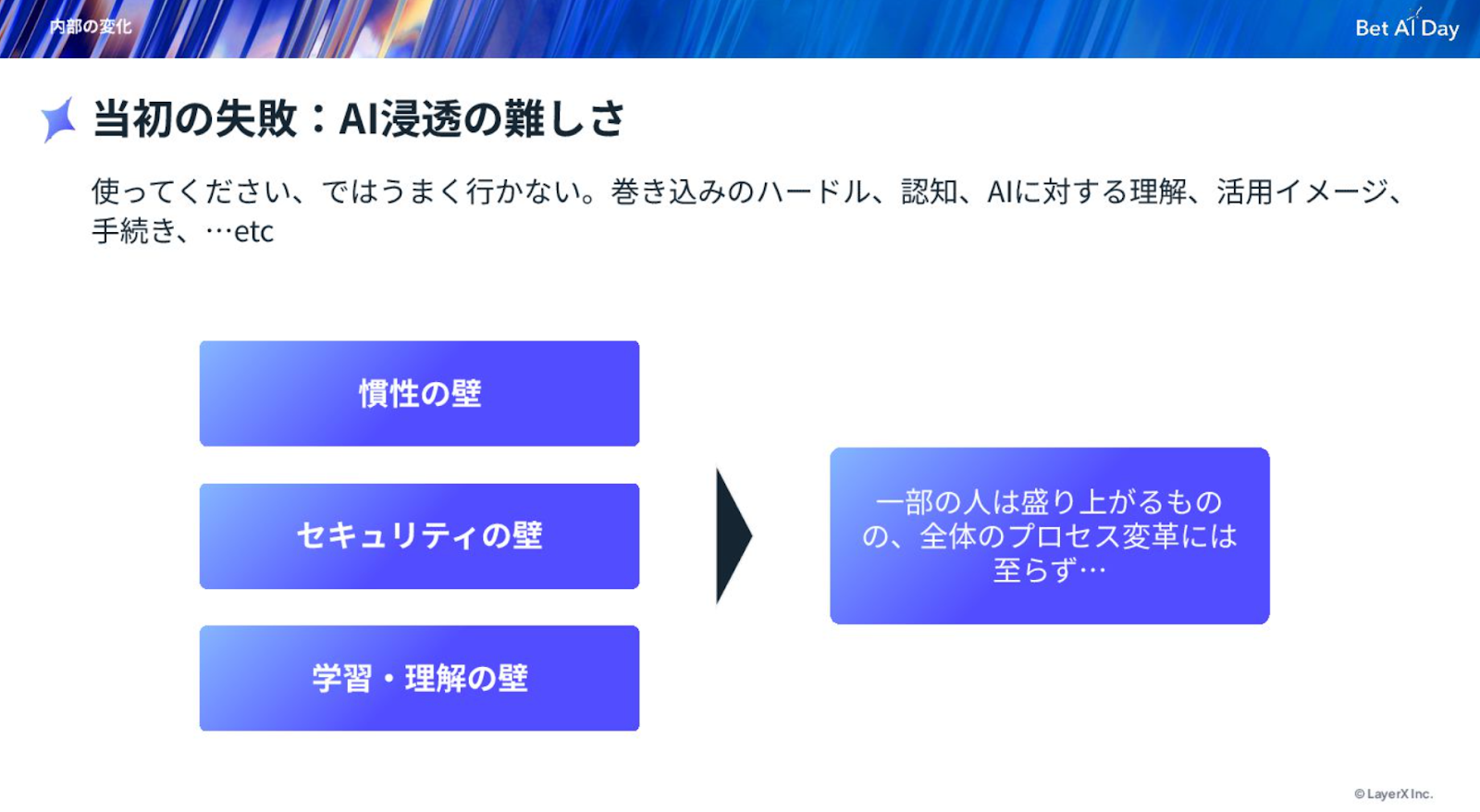

「Bet AI」というビジョンを全社員に浸透させ、文化として根付かせることは非常に難しいです。LayerXも推進するにあたって「3つの壁」に直面しました。

1. 慣性の壁: 「現在の業務フローを変えるのは困難」「新しいことを試す時間がない」といった現状維持を望む姿勢、変化への抵抗。

2. セキュリティの壁: 「どのツールを、どう使えば安全なのか分からない」という、情報漏洩リスクなどへの懸念。

3. 学習と理解の壁: 「使い方が分からない、難しそう」という、ツールそのものへの心理的なハードル。

当初はこの3つの壁に阻まれ、社内で一部の先駆者たちのみが盛り上がり、他の社員との間に温度差が生まれ、推進がなかなかうまくいきませんでした。

課題を乗り越えるため、3つのキーワードをAI浸透の指針として策定しました。

自由:まず、誰もが安心してAIを試せる「庭」を用意します。複雑な利用申請手続きをできるかぎりなくし、社員が自由にツールを試せる環境を整えることで、「まずはやってみよう」という土壌を育んでいます。

責任:ただ自由なだけでは、成果は生まれません。そこで、各チームにAI活用を推進するリーダーを設置。リーダーシップを発揮し、試行錯誤の成果(Outcome)をきちんと事業価値に結びつけ、その学びを全社に共有する明確な責任を担ってもらいます。

楽しさ:そして最も重要なのが、内発的な動機づけとなる「楽しさ」です。トップダウンの強制は一時的な盛り上がりしか生まず、本当の学習には繋がらない。「面白そう」「自分もやってみたい」という知的好奇心こそが、学びの最大の駆動力です。成功事例を称え合う文化や、未来へのワクワク感を意図的に社内で創出しています。

その上で、「自由」「責任」「楽しさ」という3つのキーワードを具体的なアクションにつなげるため、様々な全社施策を推進しています。本日はその中から代表的な3つをご紹介します。

・ AI包括予算

この施策は「AIへの投資は、人への投資と同じ」という、ある役員の一言から始まったものです。AIサービスやツールに使う予算を、従来の都度稟議ではなく、人件費のように包括的な予算枠を確保しています。

AIのトレンドは月単位で激変し、Claude Codeのように、昨日までにはなかったツールが急にコーディングエージェントの主流になることもある。その度に稟議を上げ直していては、変化のスピードに到底追いつけません。

そこで私たちは、セキュリティチェックを済ませたツールリストを用意し、その範囲内であれば各チームのマネージャーの裁量で迅速に試せる体制を整えました。ツール選びの自由を最大限に与え、その結果、現場からは多くの自発的な活用事例が生まれています。例えば、営業チームが「n8n」で業務を自動化したり、Slackに便利なBotが次々と登場したりと、この施策の力強い効果を日々実感しています。

・ AI Enabling

全社のAI活用を技術的にサポートするイネーブリングチームを設立しています。その役割は大きく2つあります。

一つは、社内の業務プロセス自体をAIドリブンに変革していくことです。例えば、現場の生産性向上のために、営業チーム向けにAIを組み込んだ「Sales Portal」のような基盤ツールを開発しました。将来的には、コーポレート部門など、あらゆる領域にAIをベースとした業務オペレーションを構築していくことを目指しています。

もう一つは、全社員のAI活用を土台から支えるプラットフォームを構築することです。AIを活用する上での共通パターンを学べる機会を提供し、最近では「誰もがAIエージェントをつくれる」状態を目指すプロジェクトを開始したりと、全社的なAI活用のハードルを下げるためのあらゆる取り組みを推進しています。

・ AI Automation Lab

未来の可能性を見せ、社内の「ワクワク」を醸成するためのR&Dの取り組みです。ファインチューニングやプロンプトの自動生成、さらにはエージェント自体をAIが生成するような、最先端の研究開発にチャレンジしています。こうした活動が、社内のAIへの興味や熱量を高める起爆剤となっています。

AIファーストな組織への変革に必要なこと

セッションの最後に、AIによる変革を成功させる上で、技術以上に重要だと私たちが考えていることについて共有したいです。

AIファーストな組織への変革は、技術の導入だけではなく、「トップの意志」から始まると感じています。経営者自身がAIを深く理解し、会社がどう変わるべきかの明確なビジョンを示すこと。その強い意志がなければ、どんなに優秀なチームでも推進力を失ってしまいます。

そして、変革へのチャレンジには絶対的な正解はなく、私たちも多くの試行錯誤を繰り返しています。だからこそ、「小さく始めて大きく育てる」という実験的なアプローチが何よりも重要になります。

最後にどの組織にも、AIで変革を起こしたいという強い情熱を持った人材は必ず存在します。そのエネルギーを見つけ出し、組織全体の推進力へと昇華させることが、経営者に与えられた重要な役割だと考えています。

関連記事

エンジニア不足は「業界全体」の問題。LayerX松本CTOに聞く「自走できるエンジニア不足」から脱する方法

未経験からPdMになれる人が持つ素質とは?積極採用するLayerX VPoPに聞く「見極めと育成」

情報の海をハックするカギは「捨てる」こと。LayerX松村氏に学ぶ、価値ある情報を取りこぼさないコツ

人気記事