良いUIUXは利益になる。スピードの裏にある日本と中国で異なるUI/UXデザインの考え方

2024年5月21日

ITジャーナリスト

生活とテクノロジー、ビジネスの関係を考えるITジャーナリスト、中国テックウォッチャー。著書に「Googleの正体」(マイコミ新書)、「任天堂ノスタルジー・横井軍平とその時代」(角川新書)など。

中国のアプリやミニプログラムのUI/UXデザインには、とにかく便利さを追求したものが多い。中国では、使いやすいアプリはユーザーの離脱を防ぎ、コンバージョンを高めてくれる上に、売上に直結すると認識されているからだ。近年、アジア圏にまたがりサービスを提供する中国企業が増え始めるとともに、その優れたUI/UXが日本にも認知されるようになっている。そのような越境アプリからは学ぶべき点が多いはず。

- 課題を抱える日本のモバイルオーダーアプリ

- わずか15秒で利用できる「COTTI」のモバイルオーダーアプリ

- 越境アプリがさらに設計を洗練させていく

- UI/UXの改善が売上アップの鍵となる

- SMSを活用した中国の緊急通報

課題を抱える日本のモバイルオーダーアプリ

日本でもすっかり身近なものになっているモバイルオーダー。しかし、利用率は今ひとつのようだ。Business Journalのウェブ記事「30分待ちも…マクドナルド「モバイルオーダー」超便利なのに利用率が低い理由」によると、最もモバイルオーダーが進んでいるマクドナルドでも「フロントカウンターでのご注文の約16%」が実情のようだ。マクドナルドのモバイルオーダーアプリは、「Apple」「Facebook」「X」によるソーシャルログインが用意され、アプリ導入後、すぐに利用することができる。一方で、その他の多くのモバイルオーダーアプリは、アカウントとパスワードを決めて、メールやSMSで二要素認証をするというものが多く、さらには秘密の質問と答えを決めなければならないものもある。モバイルオーダーができるようになるまでの手順が長く、いわゆる「コールドスタート問題」が多くのアプリで起きている。よほどその店のヘビーユーザーでなければ、途中で離脱をしてしまうのではないだろうか。

なぜなら、モバイルオーダーを使いたいという強い動機が生まれるのは、「店舗に行ったら注文レジに長い行列ができていた」というシチュエーションだからだ。店頭ポスターなどで適切に案内すれば、そこでモバイルオーダーアプリを導入しようと考える人は多いはずだ。しかし、店頭や路上で、パスワードの設定やクレジットカード番号の入力などという作業はしたくないと考えるのが普通であるうえに、個人情報が他人の目に触れてしまうというリスクもある。

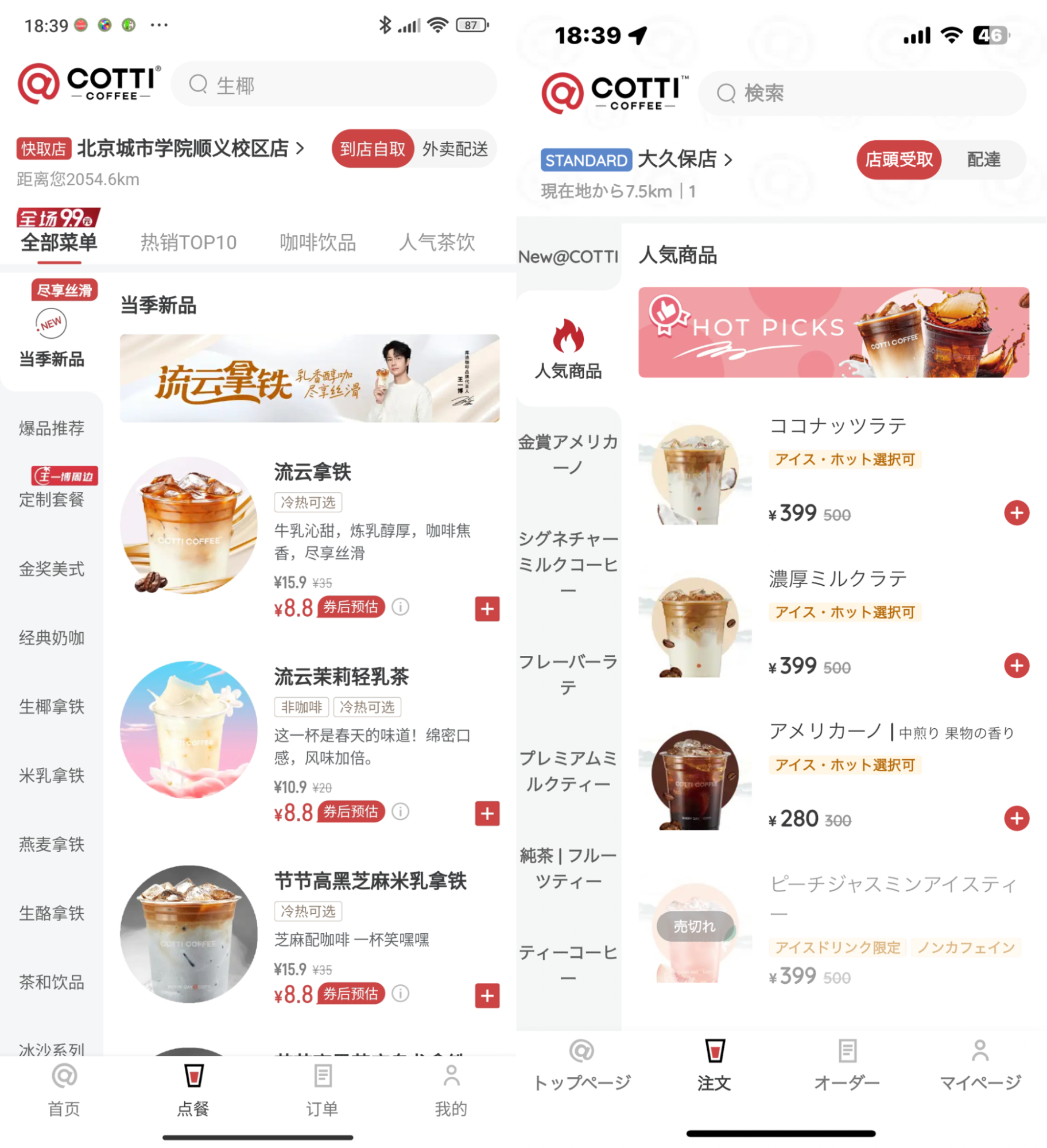

わずか15秒で利用できる「COTTI」のモバイルオーダーアプリ

このコールドスタート問題をほぼ解決しているのは、日本でも現在10店舗を展開している、中国で急成長中のカフェチェーン「COTTI(コッティ)」のモバイルオーダーアプリ。携帯電話番号を入力するだけで使い始めることができる。携帯電話番号を入力し、SMSで送られてきた認証コードを入力するだけで、すぐにモバイルオーダーができるようになる。決済は、「ApplePay/GooglePay」が自動的に設定される(クレジットカード、PayPalなども後から登録可能)。アプリのダウンロードさえできていれば、登録から利用までわずか15秒ほどしかかからない。扱う情報も電話番号という半ば公開情報ともいえるものだけなので、店頭や路上で設定しても不安を感じることはない。

こんな簡単な個人認証で、決済機能をつけて問題がないのかと思う方もいるだろう。例えば、悪人が誰かの電話番号を自分のアプリに入力し、なりすましで勝手にコーヒーを注文されてしまうことはないのだろうか。

結論からいえば、このようなことはまず起こらない。なぜなら、ApplePay/GooglePayは決済のたびに顔認証/指紋認証で本人確認をしている。悪人が誰かの携帯電話番号でモバイルオーダーアプリにログインしても、決済する時は、その悪人本人のApplePay/GooglePayで決済することになる。

一方、クレジットカードも決済のたびにオーソリゼーション(認証)を行なっている。しかし、これは本人確認ではなく、カード番号が真正のものであるかどうかをチェックしているだけなので、番号さえ合っていれば他人が勝手に決済できてしまう。本人確認までするには、サービス提供側が「3Dセキュア」という仕組みを導入することが必要だが、利用者側はあらかじめパスワードを登録しなければならないなどの面倒があり、多くのサービス提供業者は対応したがらない。「パスワードがわからなくなってしまった」という理由で、購入を途中でやめてしまう率が高いからだ。

越境アプリがさらに設計を洗練させていく

このような電話番号とスマホ決済を組み合わせて、すぐにオーダーができるようにする仕組みは、中国を中心とした東アジアでは一般的な方法になってきている。

スマホバッテリーのレンタルサービス「ChargeSPOT」は、さらに優れた方法を採用している。iPhoneユーザーであれば、アプリもユーザー登録も不要で、いきなりiPhoneのQRコードスキャナーで、駅やコンビニに設置されているChargeSPOTのQRコードを読み取ることで、バッテリーがレンタルできる。事前にアカウント登録などをしておく必要はない。QRコードをスキャンすると、AppClips(オンライン上に置かれているミニアプリ)が起動をし、ApplePayで決済をすることで、バッテリーをレンタルできる。アカウント登録をしていないコールドスタートであっても、余計な操作をすることなく、いきなりレンタルができるのだ。

COTTIアプリは中国と共通化をしている。ChargeSPOTも香港、台湾、タイ、中国、シンガポール、オーストラリアでアプリを共通化している。そのため、海外で借りたバッテリーを日本に持って帰ってきても、日本のChargeSPOTに返却することや、その逆も可能になっている。

このようなアジア圏で共通化されたいわゆる越境アプリの開発には、各国のエンジニアが参加をしており、エンジニアたちが母国で発見した優れた方法をアプリに反映するという作業が行われている。そのため、一国だけでしか使わないアプリに比べて、進化しやすく、洗練されやすい。国内専用アプリを開発しているエンジニアは、このような越境アプリに注目をし、常に最先端の手法を取り入れる努力をすることが必要になる。

UI/UXの改善が売上アップの鍵となる

日本では、良いUI/UXはプロダクトの価値を高めるものという認識がありつつも、まだプロダクトの標準品質として求められているわけではなさそうだ。公共系アプリも、アクセシビリティへの考慮がありつつも、その使いにくさで度々話題になっている。

一方で、アプリの競争が激しい中国では、UI/UXはよりプロダクトの本質的な価値として認識されているように思われる。ただしそれは、ユーザーに快適に使ってもらうというより、「操作をするユーザーの脳に過度な負担を与えない」「購入操作の途中でストレスを感じる瞬間を減らし、ダイレクトにコンバージョンにつなげてもらおう」という、売上アップに直結する重要な要素のひとつとして考えられているのだ。わかりやすい例は、激安ECとして有名な「拼多多」(ピンドードー)だ。この拼多多にはショッピングカートの機能がない。商品ごと、または店舗ごとに決済をしてもらうようになっている。拼多多は、膨大な数の業者が出店をし、それを購入するというバザール方式のECであるため、アナロジーとして店舗ごとの決済の方がわかりやすいということもあるが、アプリのねらいはコンバージョンの改善だ。

ショッピングカートは、購入する商品を入れておき、最後にまとめて決済できるという利便性があるが、その一方で、カートに入れたまま買わないで放置されてしまう「カゴ落ち」を生むことになる。買うつもりでカートに入れては見たものの、支払い合計を見たら考え直したとか、後で気が変わったなどということはよく起きる。

デンマークの調査会社であるBaymardが行った調査『49 Cart Abandonment Rate Statistics 2024』で、49篇の文献からカゴ落ち率の平均を求めたところ、70.19%にもなったという。つまり、10個の商品がカートの中に入れられても、実際に買われるのは3個ほどにすぎないのだ。Amazonは、このカゴ落ち率が低いECとして有名で、報道などによると30%を下回っており、これもAmazonの強さのひとつになっている。

商品を買いたいという気持ちが最も高まるのは、その商品に対して「カートに入れる」「購入する」など最初のアクションを取るときだ。拼多多は、この最初のアクションで購入までさせてしまうことによりカゴ落ちをなくし、コンバージョンを最大化している。

中国のUI/UXは、純粋なデザイン上の問題としてではなく、売上を増やすことが目的になっているが、その基本にあるのは「余計なステップは省けるものは省き、欲求と購入を可能な限り直結する」というものです。特に、COTTIやChargeSPOTなど、海外との共通化を進めているアプリは優れた教材になるだろう。

SMSを活用した中国の緊急通報

ここからはちょっと余談だが、中国の緊急通報システムもかなり面白い。中国では警察への緊急通報は、日本と同じように110番に電話をする。一方で、中国公安局は2015年からSMSによる緊急通報の整備を進めた。事前準備することなく、「12110+地域局番」にSMSを送ることで緊急通報ができる。当初は、聴覚障害者のために用意されたものだったが、その他にも自宅侵入や自動車による拉致など、声が出せない状況での緊急通報に使うことができる。また、電話で緊急通報した場合でも、警察や救急隊が現地に到着するまでの間に、現場にいる市民が写真や動画を送ることも可能になる。緊急通報なのだから、事前準備なしで利用できなければ意味がないと考えられているようだ。

一方、日本にも「110番アプリ」「Net119」などが用意されているが、いずれも事前にアカウントをつくっておかなければならず、聴覚障害者の方の手助けにはなるかもしれないが、緊急時にすぐに使うということはできない。公共サービスは、用意されていればいいというものではなく、使われなければ単なる税金の無駄遣いになってしまう。公共サービスも、使用状況を評価して改善をしていくという考え方が必要かもしれない。

関連記事

【LOVOT】ロボットに「生命」を宿す。開発チームに聞く「人と絆を結ぶUX」のつくりかた

【catnose】Zennを生んだ個人開発者に聞く、プロダクト開発の美学

「この世のあらゆる困難が詰まっていた」新型コロナワクチン予約システムはこうつくられた【開発PM勉強会レポート】

人気記事