採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

【人事向け】採用基準の作り方!設定する際のポイントや注意点を解説

無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

「採用した人材が入社後すぐに辞めてしまった」

「自社に合った人材を採用したい」

このような悩みを抱える人事担当者は少なくありません。

こうした課題を解決するには、採用基準の明確化が必要です。

この記事では、採用基準の重要性や具体的な設定方法、重視するポイント、設定する際の注意点などについて解説します。適切な採用基準を設定することで、ミスマッチを防ぎ、効率的で公平な採用活動が可能になります。

【最新版】IT人材白書2026 を公開!

激化するIT人材の獲得競争を勝ち抜くための「最新データ」がここに。

IT人材白書2026は、貴社の採用戦略をデータで裏付け加速させるためのレポートです。IT人材採用のリアルな課題と、成功への具体的なヒントを数字で示します。

・IT系企業は順調、非IT系企業は苦戦傾向。業態で差が出る採用進捗のリアル

・採用手法は「待ち」から「攻め」へ。スカウト媒体や外部サービスの活用が活発に

・求人票やスカウト文の作成などにおいて生成AIの活用が広がる

・20代の正社員IT人材の約半数が「静かな退職」状態にある

最新のIT人材採用市場について詳しく知りたい方は以下より無料でダウンロードし、採用活動にお役立てください。

「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。

レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。

採用基準が重要である理由

採用基準とは、企業が採用活動を行う際に、候補者を評価するための明確な指標や条件のことです。人事活動において採用基準が重要である理由について、以下で解説していきます。

採用後のミスマッチの防止につながる

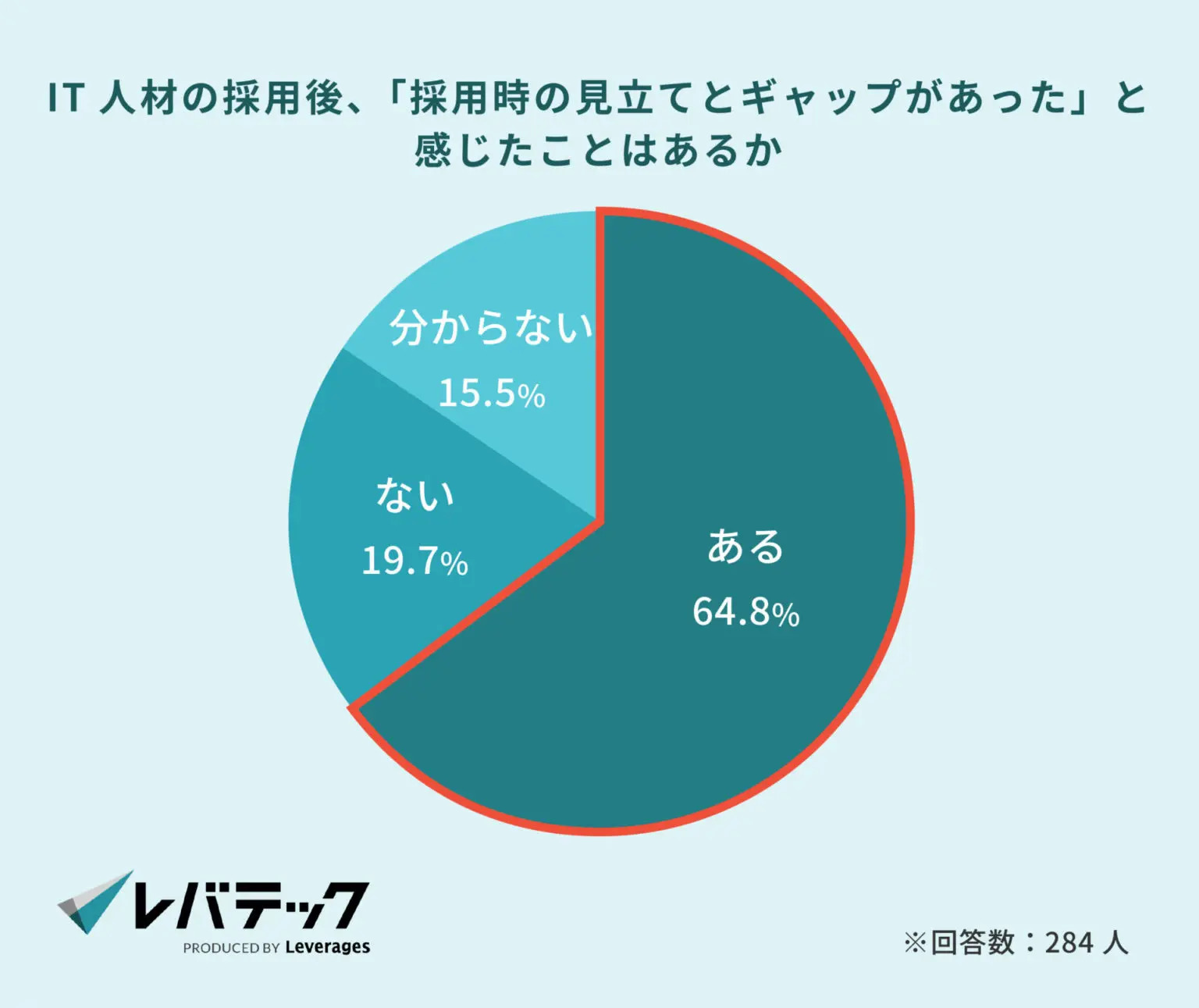

採用基準を設定することで、採用後のミスマッチを防ぐことができます。それにより、採用後のギャップによる早期離職のリスクも軽減できます。

実際、採用市場では採用後のミスマッチが大きな課題です。たとえば、レバテックの調査によると、IT人材の採用後、「採用時の見立てとギャップがあった」と回答した人事担当者は6割以上にのぼります。

出典:レバテック株式会社|IT人材の早期離職が「増加した」と約4割の採用担当者が回答、 AI活用によるミスマッチ防止も

このような状況を防ぐためにも、明確な採用基準の設定を行い、自社に合った人材を確保することが大切です。

下記記事では採用ミスマッチを防ぐ方法について詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

採用ミスマッチを防ぐには?原因やデメリット、具体的な対策を解説

選考プロセスの効率を向上させる

明確に採用基準を定めておくことで、人事担当者が採用判断について悩む時間を削減でき、採用活動の効率化につながります。

たとえば、書類選考の段階で、必須スキルや経験年数といった基準があれば、スムーズに候補者を選別できます。また面接においても、あらかじめ評価項目や質問が定まっていれば、必要な情報を効率的に収集することが可能です。結果として、選考にかかるリソースを削減でき、採用活動全体の生産性が向上するでしょう。

評価のばらつきを防ぎ公平な選考を実現する

採用基準を定め、面接官や人事担当者間で共有することで、評価の主観的なばらつきを防ぎ、候補者一人ひとりを公平に評価できるようになります。

評価の基準がないと、担当者ごとの主観が入ってしまい、公平な判断ができない可能性があります。結果として、自社に適した人材を不採用にしてしまうケースもあるでしょう。しかし、明確な採用基準があれば、誰が評価しても一定の水準で判断できるため、公平性が保たれるのです。

また、人材を見極める評価視点を理解できるため、人事部全体の能力向上にもつながるでしょう。

最新のIT人材の採用市場動向を知りたい方へ

IT人材白書2025は他社の採用人数や予算の動き、エンジニア未経験者の採用、生成AIの活用状況などIT人材採用に関わる方が知りたい情報を一つにまとめた資料です。

⇒「IT人材白書2025」を無料でダウンロードする

自社に合った採用基準の設定方法

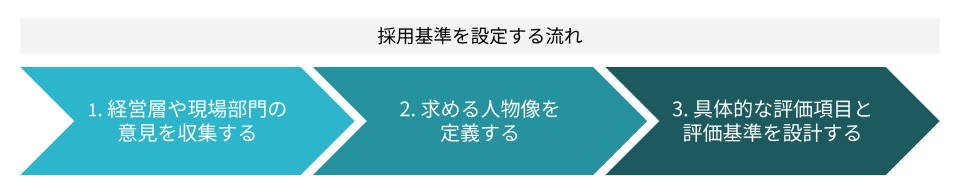

採用基準を設定するには、この手順で検討していきましょう。以下で詳しく解説していきます。

1. 経営層や現場部門の意見を収集する

採用基準を設定する際は、まず求める人材について経営層や現場部門の担当者から意見を収集することが重要です。経営層からは会社のビジョンや目標に合った人材像について、現場からは実際の業務で必要なスキルや適性についての情報を得ることが目的です。バランスの取れた基準を設定するため、どちらかではなく、両方からの意見を集めましょう。

たとえば、以下のような質問で意見を求めると有効です。

- どのような人材が組織に貢献できると思うか

- チームで働く上で重視している価値観は何か

- 過去に採用して成功した人材の特徴は何か

- ミスマッチだった人の特徴は何か

詳細に質問することで、多様な視点からバランスの取れた採用基準の土台を作ることができます。

2. 求める人物像を定義する

集めた意見をもとに、求める人材像を明確に定義します。この段階では、会社の理念やビジョン、事業戦略との整合性を確認しながら、理想的な人物像を具体化していきましょう。

求める人物像は、抽象的な表現でなく、できるだけ具体的にすることが大切です。たとえば、「コミュニケーション能力が高い人」ではなく「社内外の関係者と建設的な議論ができる人」というように詳細に設定しましょう。

求める人物像を定義する際に考える要素としては、以下が挙げられます。

- 職務経験

- スキル・知識

- 性格

- 志向

- 期待する役割

これらの要素を踏まえ、求める人物像を具体的に定義することで、採用活動の効率化とミスマッチの防止につながります。

求める人材像の定義方法や定義するメリットについて詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

人材要件とは?定義するメリットや設定に役立つフレームワークを紹介

3. 具体的な評価項目と評価基準を設計する

求める人材像が定まったら、具体的な評価項目を設定していきます。ただし、項目が多くなりすぎてしまうと人事担当者の負担となってしまうので注意が必要です。求める人材像を基に評価項目を洗い出し、必須要件(MUST)と歓迎要件(WANT)に分け、優先順位をつけて選別することが効果的です。

また、各評価項目に対して、どのレベルであれば合格とみなすのか、どのような質問や課題で評価するのかといった評価基準もあわせて決めておきましょう。そうすることで、実際に選考を行う際の判断がスムーズになります。

たとえば「プログラミングスキル」という評価項目であれば、以下のような基準を設けることができます。

| レベル1:基本的な構文は理解しているが、実践経験は少ない レベル2:簡単な機能の実装ができる レベル3:複雑な機能も実装でき、保守性の高いコードが書ける |

このように段階的な基準を設けることで、より客観的な評価が可能になります。

採用基準で必ず押さえるべき3つの評価項目

採用基準を検討する際に必ず押さえるべき評価項目は3つあります。以下で確認していきましょう。

1. 必要なスキルや経験

業務に必要なスキルや経験は、採用基準の中で重要な評価項目です。これらは候補者が実際の業務を行えるかを判断する直接的な指標となります。

たとえば、システムエンジニアを採用する場合、プログラミングスキルやシステム開発経験などが必要となります。これらのスキルがなければ、業務を遂行できないためです。

ただし、スキルや経験だけで判断すると、即戦力は確保できますが、長期的な成長性や企業との相性を見落とす可能性があります。そのため、次に紹介する行動特性や価値観との組み合わせが重要になります。

2. 行動特性(コンピテンシー)

コンピテンシーとは、有能な人材に共通する行動特性のことです。たとえば、業務上の課題に対して、どのように考えるか、行動するかなどの特性を指します。

コンピテンシーを評価項目に入れるべき理由は、スキルだけでは測れない「仕事の取り組み方」や「業務に対する考え方」などを把握できるためです。同じスキルレベルでも、行動特性の違いによって業務の成果は大きく変わることがあります。

3. 価値観や考え方

候補者の価値観やキャリア志向が自社の文化や方向性と合っているかも、重要な評価項目です。スキルが高く、行動特性が優れていても、価値観が合わなければ長期的に活躍していくのが難しい可能性があります。

価値観の一致は、チームの一体感や個人のモチベーション維持に直結します。たとえば、「顧客第一」を掲げる企業には、顧客満足を重視する価値観を持つ人材が合うでしょう。一方、「挑戦と革新」を大切にする企業には、新しいことに積極的にチャレンジする姿勢を持つ人が適しています。

長期にわたって活躍していける人材を採用するには、企業の雰囲気や文化と候補者の価値観が一致しているかを見極めることが大切です。

エンジニア採用担当者必見!「エンジニア採用要件のNGパターン」とは?

業界歴15年のエージェントが採用成功の秘訣を解説します。

⇒「NG例5選|エンジニア採用に失敗する採用要件」を無料でダウンロードしてみる

上記は、エンジニアに関する資料ですが、採用要件を検討する際のNGパターンについて解説しています。IT業界以外の人事担当者の方もぜひご活用ください。

採用基準を設定する上での注意点

採用基準を設定する上で注意すべきポイントは主に3つあります。以下で紹介するので、参考にしてみてください。

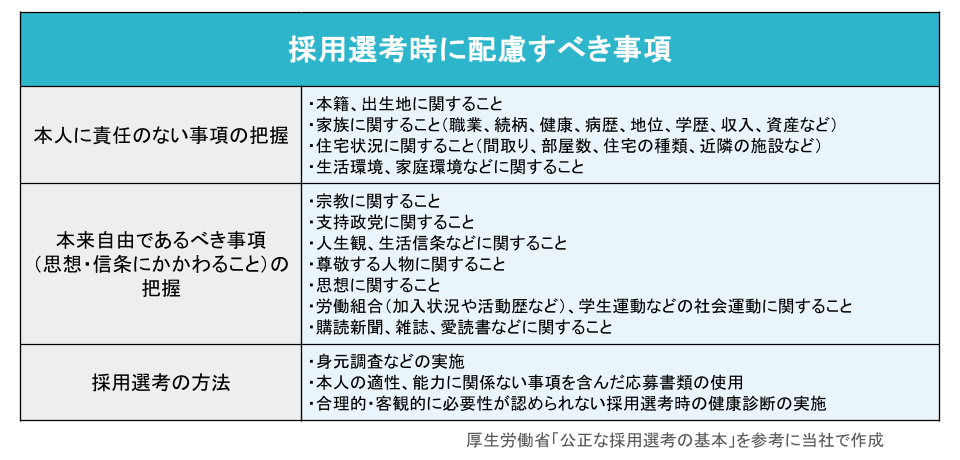

法令を遵守し公正な選考を実施する

採用基準は、法令に基づいて公正に設定することが不可欠です。候補者本人の資質や能力と関係ない部分で採用を見送ることは、法律違反になる可能性があります。

たとえば、採用基準を設定する際に配慮するべき項目としては以下が挙げられます。

これらを応募書類や面接で尋ねると職業差別につながるおそれがあるので留意しておきましょう。

厚生労働省の「公正な採用選考の基本」では、応募者の基本的人権を尊重し、適性と能力のみを基準とした選考を行うよう求めています。この原則に沿った採用基準を設定することで、法的リスクを回避するだけでなく、多様性のある組織づくりにもつながります。

具体的な評価項目を設定する

採用基準を設定する際は、大まかな評価項目ではなく、具体的な項目を設定することが大切です。漠然とした項目では、評価者によって解釈が異なり、評価にばらつきが生じてしまいます。

たとえば、「コミュニケーション能力がある」という抽象的な項目ではなく、以下のように具体化すると良いでしょう。

- 「専門的な内容を専門職種以外のメンバーや顧客に分かりやすく説明できる」

- 「チーム内の意見の相違があった際に、建設的な議論ができる」

- 「リモート環境でも必要な情報を適切に共有できる」

このように細かく項目を設定することで、評価者間での認識が統一され、より公平で一貫性のある選考が可能になります。

採用市場の変化に合わせて採用基準を定期的に見直す

採用市場は常に変化しているため、市場動向や自社の状況にあわせて定期的に採用基準を見直すことが大切です。たとえば、働き方改革により、求職者が企業に求める条件も大きく変わってきています。

このような変化に対応するためには、以下のようなタイミングで採用基準の見直しをすると良いでしょう。

- 定期的な見直し:半年や年に1回など期間を決めて実施

- 事業計画の変更時:新規事業への参入や事業方針の転換があった場合

- 組織体制の変更時:組織再編や大幅な人員構成の変更がある場合

- 採用市場の変化時:景気動向の変化や業界全体に影響を与える出来事があった場合

定期的な見直しにより、状況に適した採用基準に調整でき、自社のニーズに合った人材の採用が可能になります。また、見直しを行う際は、給与水準や待遇が市場の水準と大きくかけ離れていないか、不必要な条件を含んでいないかなどの視点でチェックすることが有効です。

採用基準の見直しの際には、候補者に「入社したい」と思われる採用活動を行うための取り組み「採用CX」について検討することも大切です。採用CXについては下記の記事で紹介しています。あわせてご覧ください。

採用CX(候補者体験)とは?向上させるメリットや設計方法を解説

適切な採用判断を行うには

ここでは、人事担当者が適切な採用判断を行うための方法を紹介します。以下で確認していきましょう。

採用基準に基づいた書類選考を実施する

効率的に採用活動を進めるには、採用基準に基づいた書類選考を実施することが有効です。明確な基準があれば、応募者の中から面接に進める候補者を効率良く選別できます。

書類選考の絞り込みが十分でないと、その後の採用工程に負担がかかります。ただし、その一方で、基準が厳しすぎると優秀な人材を見逃す可能性もあるため、バランスを考慮することが大切です。

適性検査ツールを活用する

適性検査ツールを活用し、候補者の性格や志向性を客観的に把握することも有効な手段です。適性検査は、面接だけでは見えにくい候補者の行動特性や傾向、コミュニケーションスタイルなどを可視化できるメリットがあります。

これにより客観的な視点で人となりを把握でき、人事担当者の負担も軽減できます。ただし、適性検査の結果のみで判断するのではなく、書類選考や面接と組み合わせて総合的に評価することが重要です。

採用基準に基づいた面接を行う

採用基準を基に質問や評価基準を決めて、面接を行うことが大切です。これにより、客観的な評価ができます。

効果的な面接手法として、過去にあった課題やそのときの行動について掘り下げるSTAR面接や、事前に用意した質問を候補者全員にしていく構造化行動面接(BEI)などが挙げられます。これらの手法を用いることで、単なる印象や感覚ではなく、具体的な事実に基づいた評価が可能になります。

以下は エンジニア採用に関する資料ですが、採用要件のNGパターンや採用成功のコツについて解説しているので、IT業界以外の人事担当者の方もご活用ください。

エンジニア採用担当者必見!「エンジニア採用要件のNGパターン」とは?

業界歴15年のエージェントが採用成功の秘訣を解説します。

⇒「NG例5選|エンジニア採用に失敗する採用要件」を無料でダウンロードしてみる

採用基準に関するよくある質問

ここでは人事担当者が抱える採用基準に関する質問に回答していきます。類似の疑問を持つ方は参考にしてみてください。

Q. 採用基準とは何ですか?

採用基準とは、企業が求める人材を採用するために定める評価指標や条件のことです。具体的には、必要なスキルや経験、性格、価値観などを細かく項目分けして、評価のレベルを設定します。

明確な採用基準を設けることで、人事担当者の主観に左右されない公平な選考が可能になり、採用のミスマッチも防げます。

Q. 採用基準を決める際に重視するポイントは何ですか?

採用基準を決める際に重視すべきポイントは以下の3つです。

- スキルや経験

- 行動特性(コンピテンシー)

- 価値観や考え方

採用基準を策定する際には、業務に必要なスキルや経験だけでなく、求職者の行動特性や価値観なども含めて総合的に判断することが重要です。これらの要素をバランス良く評価することで、企業文化にマッチし、活躍できる人材を採用できる可能性が高まります。