採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

採用DXとは?ツールの種類やメリット、導入時のフローを解説

無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

「採用DXとは?具体的にはどんなことをするの?」という疑問を持つ採用担当者の方もいるのではないでしょうか。

この記事では、近年多くの企業が注目している採用DXについて、具体的なツールを挙げながら解説していきます。また、採用DXを行うメリットや導入時の注意点、導入する際のフローも紹介します。人材獲得競争が激化する中、効率的で質の高い採用活動の実現に向けて、内容を確認していきましょう。

【最新版】IT人材白書2025 を公開!

激化するIT人材の獲得競争を勝ち抜くための「最新データ」がここに。

IT人材白書2025は、貴社の採用戦略をデータで裏付け加速させるためのレポートです。IT人材採用のリアルな課題と、成功への具体的なヒントを数字で示します。

・採用目標、55%の企業が未達という厳しい現実

・採用手法は「待ち」から「攻め」へ。スカウト媒体の活用が急増中

・64%のIT人材が企業選びにおいて「給与」を最も重視している

・生成AI出現により、IT人材に求めるスキルや採用活動に変化が生じている

最新のIT人材採用市場について詳しく知りたい方は以下より無料でダウンロードし、採用活動にお役立てください。

「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。

レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。

採用DXとは?

採用DXとは、デジタル技術を採用活動に取り入れ、採用業務を効率化したり優秀な人材を獲得したりする取り組みのことです。そもそもDX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して業務やビジネスモデルを変革することを指しています。

デジタル技術の活用した採用DXにより、採用担当者の負担軽減だけでなく、より質の高い採用活動が可能になることから、最近は多くの企業が採用DXに注目しています。

以下では、採用DXの具体例をまとめました。代表的なツールを挙げるので、採用DXをイメージする参考にしてください。

採用プロセスを一元化するツールを導入する

採用DXの代表的な取り組みとして、採用プロセスを一元管理できるツールの導入があります。採用サイトの作成から求人メディアとの連携、候補者情報の管理まで、さまざまな機能が集約されたツールを使うことで、採用業務の効率化が可能です。

さらに、ツールによっては採用過程で得られたデータをもとに選考過程での歩留まりを分析することもでき、データに基づいた採用戦略の立案が可能になります。これまで経験や勘に頼っていた部分をデータ分析で補完できる点は、大きなメリットといえるでしょう。

面接日程を自動で調整するツールを使う

面接日程の自動調整ツールを使って、候補者に候補日を自動で提示したり、予約を受け付けたりすることも採用DXの一例です。

面接日程の調整は、候補者と何度もメールでやりとりしたり、キャンセル・変更の対応をしたり、採用担当者にとって負担が大きい業務の一つです。日程が決まるまでに時間がかかると、その間に候補者が他社の選考を受けて自社を辞退するリスクも高まります。ツールの活用は、採用担当者の負担軽減になるだけでなく、応募者の利便性向上、ひいては選考参加率の向上にもつながるでしょう。

Web面接ツールを活用する

採用DXとしてWeb面接ツールを活用することで、地理的制約がなくなり、遠方に住む人材と接触できるようになります。候補者にとっては移動時間がかからないため、選考に参加するハードルが下がるでしょう。自宅のほかに出張先でも面接を行えることから、日程調整がしやすく、企業側にとっても面接機会を増やせることがメリットとなります。

採用サイトを簡単に作成できるツールを使う

採用DXとしてWebサイト作成ツールを導入すれば、専門知識がなくても簡単に採用サイトを作成できるようになります。最近では、テンプレートを利用して簡単に採用サイトを作成できるツールが数多く存在しており、外部にサイト制作を依頼するよりコストを抑えられる可能性が高いです。

社内で作成を行えば、「完成したサイトがイメージしていたものと異なる」といった問題も発生せず、自社のメッセージやコンセプトを正確に伝えるサイトを構築できます。

オンラインで完結できる適性検査を導入する

採用DXの一環として、オンラインで完結できる適性検査の導入も考えられます。

従来の適性検査は、会場を用意して一斉に実施する形式が主流でした。しかし、オンライン適性検査なら、候補者にメールで受験URLを送信し、都合の良い時間に受験してもらうことができます。結果もすぐに確認できるため、選考のスピードアップにつながるでしょう。

さらに、適性検査によっては、自社に合った人材を選定してくれる機能がついたものもあります。こうしたテクノロジーを活用すれば、客観的なデータに基づいた採用判断が可能になり、採用のミスマッチ防止にも役立ちます。

採用領域以外のDXについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

【DX化事例】成功事例や実現のポイント、失敗するケースを紹介

DX人材の確保を実現する「フリーランス活用」とは?

フリーランスとDXを進めるための具体的なステップを紹介!

⇒DX先進企業のフリーランス活用事例集を無料でダウンロードする

採用DXが注目されている背景

近年、採用DXが注目されている背景には、いくつかの社会的要因があります。採用DXの必要性を理解するためにも、それぞれ確認していきましょう。

DXを推進する企業が増えているから

近年は、多くの企業が老朽化したシステムの刷新を行い、DXを推進しています。国としても、各産業におけるDX推進を推奨しており、こうした流れを受けて採用領域でもデジタル技術が活用されるようになりつつあります。

業務全体のデジタル化が進む中、採用活動だけがアナログなままでは非効率なことから、多くの企業が採用DXに取り組み始めているといえるでしょう。

参考:産業界のデジタルトランスフォーメーション(DX)|経済産業省

売り手市場に対応する必要があるから

少子高齢化により人材獲得競争が激化する状況において、テクノロジーの活用は採用を成功させるために不可欠です。売り手市場では、求職者の都合に合わせて柔軟に選考・採用を進めなければなりません。たとえば、面接日程の自動調整ツールやリモート面接を導入することで、採用活動の幅を広げ、効率的に人材を獲得できるようになるでしょう。

コロナ禍をきっかけにオンラインツールが普及したから

コロナ禍をきっかけにオンラインツールが普及したことも、採用DXが普及している背景の一つです。特に採用活動においては、対面での面接が制限されたことで、Web会議ツールや面接ツールが急速に普及しました。

コロナ禍で導入されたWeb会議ツールや面接ツールは、その利便性から現在も継続して活用されています。

採用DXがもたらすメリット

採用DXには多くのメリットがあります。ここでは主な4つのメリットについて解説します。

採用担当者の業務負担を軽減できる

採用DXのメリットの一つが、採用担当者の業務負担軽減です。ITツールの活用により、応募者のデータ管理や面接日程の調整など、これまで時間がかかっていた業務が効率化できるようになりました。

採用担当者は従来の業務負担が減ることで、面接の質を上げる取り組みといった作業に時間を割けるようになります。

採用のミスマッチを防止できる

採用DXによってデータに基づいた客観的な評価が可能になれば、ミスマッチのリスクを低減できます。従来の採用活動は、面接官の主観的な判断に頼る部分が大きく、採用後のミスマッチが問題となる場合がありました。

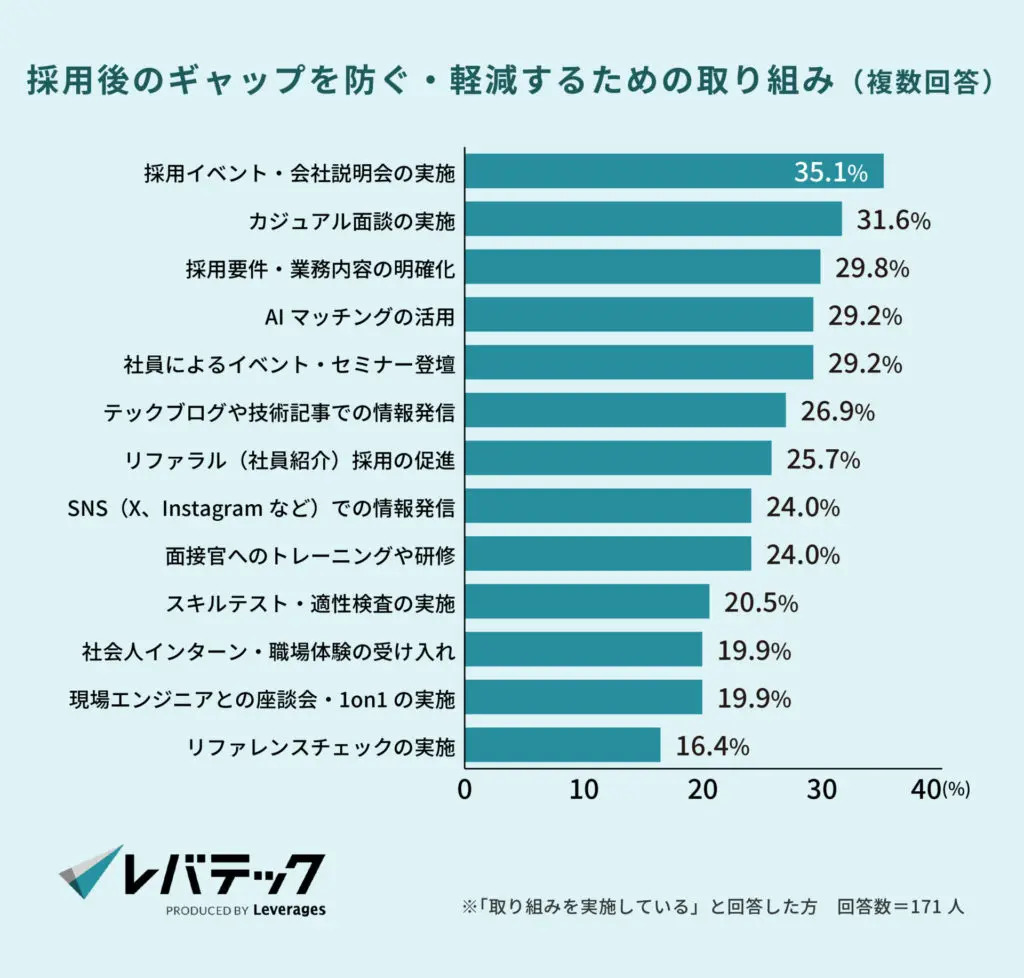

一方、採用DXにおいては、AIマッチングの活用で採用のミスマッチを防ぐことが可能です。実際に、レバテックの調査によると、採用後のギャップを防ぐ・軽減するための取り組みとして、29.2%の企業がAIマッチングを活用していることが分かっています。

引用元:IT人材の早期離職が「増加した」と約4割の採用担当者が回答、AI活用によるミスマッチ防止も|レバテック

CX(候補者体験)を高められる

採用DXの導入はCX(候補者体験)の向上にもつながります。CXとは、求職者が採用プロセスを通じて得る体験のことです。ツールを活用したスピーディーな対応が実現すれば、CXが高まって企業の印象が良くなり、候補者の入社意欲を高められます。さらに、口コミで自社の評価が高まる可能性もあるでしょう。

候補者のデータを残せる

採用DXを導入することで、候補者の情報をデータベースに蓄積できるようになります。データがあれば、そのときは採用に至らなかった候補者に対して、将来的に適した職種が出てきた際にスカウトメールを送るというアプローチを行うことが可能です。

また、蓄積されたデータを分析することで、どのような採用チャネルや選考プロセスが効果的かを把握できます。自社に合う人材の採用率の高い採用チャネルに絞って利用するといったふうに、データに基づいた採用戦略を立案することで、採用の質とコスト効率を向上できるでしょう。

エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?

業界最大級のIT人材特化型データベースなら求めていた人材がきっと見つかる!

⇒「3分でわかるレバテック」のダウンロードはこちらから

採用DXを行う際の注意点

採用DXにはさまざまなメリットがありますが、導入にあたって注意すべき点もあります。ここでは主な2つの注意点について解説します。

ツールの導入・運用にコストが発生する

採用DXを実現するためには、ツールの導入や運用にコストがかかります。特に高機能なツールほど費用も高額になる傾向があるでしょう。たとえば、AIが面接官として候補者に質問を行うAI面接システムを導入する場合、初期費用として数百万、月間利用料として数十万円にのぼる費用がかかる可能性があります。

ただし、長期的には業務効率化によるリターンも期待できます。費用対効果を検討し、自社の予算や採用ニーズに合ったツールを選びましょう。

採用予算の決め方について知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

採用予算の決め方は?費用相場やコストを抑える方法も解説

新たなフローの構築と定着に時間がかかる

新しいツールの導入により、これまでの採用フローが変更になると、社内での定着に時間がかかる可能性があります。マニュアル作成や事前研修が必要になる場合もあり、デジタルツールに不慣れな社員がいる際は、丁寧なサポートを行わなくてはなりません。

そのため、ツールを使いこなせるようになるまでは、一時的に業務効率が低下するおそれがあります。とはいえ、長期的には採用DXにより業務を効率化できるようになるため、事前に余裕を持ったスケジュール設定を行い、長期的な視点で採用DXに取り組みましょう。

採用DXを成功に導く3ステップ

採用DXを成功させるためには、自社の課題を把握し、最適なツールを選ぶことが大切です。ここでは、3つのステップに分けて採用DXの流れを解説するので、これから採用DXに取り組む際の参考にしてください。

1.自社の採用プロセスにおける課題を可視化する

まずは、自社の採用プロセスにおける課題を明確にしましょう。「応募が少ない」「内定辞退が多い」「選考に時間がかかる」など、具体的な課題を洗い出します。課題が明確になれば、それに対応するツールを選びやすくなります。

採用担当者だけでは把握できない課題もあるので、採用に関わっていない社員の意見も参考にするのがおすすめです。自社に応募した際に不便に感じた部分や魅力に感じた部分、そのほか採用面で気になる点をヒアリングしてみましょう。

2.課題解決に最適なツールを選ぶ

特定した課題に対して、最適なツールを選びましょう。たとえば、ミスマッチが多い場合はオンライン適性検査を検討するというふうに、課題に合わせて導入するツールを選びましょう。

どのような課題を解決する場合でも、ツールを選ぶ際は以下のポイントに注目してください。

使いやすいと感じられるか

いくら高機能でも、使いにくいツールは定着しません。他社の導入事例を参考にしたり、デモ画面を体験したりして、実際の使用感を確認しましょう。特に、日々使用する採用担当者の意見を取り入れることが大切です。

直感的に操作できるインターフェースや、充実したサポート体制があるツールを選ぶと、導入後のスムーズな運用が期待できます。

機能に過不足はないか

採用規模や目的に合ったツールを選ぶことで、コストパフォーマンスを最大化できます。採用規模が小さい場合、高機能で高額なツールは必要ないかもしれません。自社の採用規模に合わせて、必要な機能を見極めることが大切です。

また、初期費用だけでなく、ランニングコストや将来的なスケーラビリティも考慮しましょう。採用数が増えた際の追加コストや、機能拡張の柔軟性など、長期的な視点での判断が重要です。

すでに使用しているツールとの互換性があるか

新しく導入するツールが既存のシステムと連携できるかどうかも見極めるべきポイントです。新しいツールの導入時には、既存システムとの連携・統合が必要になります。連携ができない場合、これまでできていた作業に支障をきたす場合があるので、互換性は必ず確認しておきましょう。

3.導入に向けた準備を行う

使用するツールが決まったら、導入に向けた準備を始めます。具体的には、既存の業務システムと連携するための情報システム担当者との調整や、社内への周知が必要になるでしょう。

ツールを導入する際は、一度にすべてを変更するのではなく、小規模なテスト運用から始めて徐々に拡大していくことで、無理なく新しいフローを定着させられます。導入後は、定期的な効果測定と改善のサイクルを回していきましょう。

DX人材の確保を実現する「フリーランス活用」とは?

フリーランスとDXを進めるための具体的なステップを紹介!

⇒DX先進企業のフリーランス活用事例集を無料でダウンロードする

採用DXに関するよくある質問

これから採用DXを導入する企業が疑問に思う点について回答していきます。

Q.採用DXとは?

採用DXとは、デジタル技術を活用して採用業務を効率化し、採用活動の質を上げる取り組みのことです。具体例としては、採用管理システムやAIマッチングツール、オンライン面接システムなどのデジタルツールの導入が挙げられます。単なる業務効率化だけでなく、候補者の選定や内定辞退の防止など、優秀な人材を確保するための取り組みを含む点が特徴です。

Q.採用DXを行うメリットは?

採用DXを行うメリットには、ツールの導入で採用担当者の業務負担が軽減できること、採用ミスマッチの防止につながることが挙げられます。ほかにも、スピーディーな対応による候補者体験の向上といった効果があります。

Q.採用DXを行うデメリットは?

採用DXを行うデメリットには、ツールの導入・運用コストがかかることや、新たな採用フローの構築と定着に時間を要することが挙げられます。こうしたデメリットを最小化するためには、自社の採用規模や目的に合ったツール選びが大切です。

また、過度にデジタル化を行うと、候補者の人柄やポテンシャルなどデータに現れにくい要素の評価が疎かになるおそれがあります。その結果、社内文化とのマッチ度が低い人材が集まるといったリスクが生じる可能性があるでしょう。採用DXを行う際は、デジタル技術を活用しつつも、面接官や現場社員の経験による判断を軽視しないようにすることが重要です。