採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

採用ブランディングとは?メリットや実施方法、行う際のポイントも解説

無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

採用に苦戦している方のなかには「採用ブランディング」とはどのようなものか気になっている人もいるのではないでしょうか。

採用ブランディングとは、企業の魅力を求職者に伝え、「この会社で働きたい」と思ってもらえるよう取り組む活動です。

本記事では、採用ブランディングの概要やメリット、具体的な進め方について詳しく解説します。採用戦略の見直しをお考えの方は、ぜひご一読ください。

【最新版】IT人材白書2026 を公開!

激化するIT人材の獲得競争を勝ち抜くための「最新データ」がここに。

IT人材白書2026は、貴社の採用戦略をデータで裏付け加速させるためのレポートです。IT人材採用のリアルな課題と、成功への具体的なヒントを数字で示します。

・IT系企業は順調、非IT系企業は苦戦傾向。業態で差が出る採用進捗のリアル

・採用手法は「待ち」から「攻め」へ。スカウト媒体や外部サービスの活用が活発に

・求人票やスカウト文の作成などにおいて生成AIの活用が広がる

・20代の正社員IT人材の約半数が「静かな退職」状態にある

最新のIT人材採用市場について詳しく知りたい方は以下より無料でダウンロードし、採用活動にお役立てください。

「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。

レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。

採用ブランディングとは

採用ブランディングは、求職者や転職潜在層となる一般の人々に対し、自社の魅力を伝えることでブランド力を高め、応募者数の増加につなげる活動のことです。ブランドイメージはすぐに定着するものではないため、中長期的な視点で活動を行います。

具体的には、各種広告やSNSでの情報発信などを通じて、会社の理念や価値観、入社するメリットといった内容を分かりやすく紹介します。

エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?

業界最大級のIT人材特化型データベースなら求めていた人材がきっと見つかる!

⇒「3分でわかるレバテック」のダウンロードはこちらから

採用広報との違い

採用ブランディングは企業の魅力を伝え、中長期的に求職者の入社意欲を上げる活動である一方、採用広報はより具体的な求人情報を発信し、短期的に応募を促進する活動を指します。

採用広報では、求人サイトや会社説明会、採用イベントなど、採用ブランディングよりも求職者との接点を持ちやすいチャネルで発信することが多い傾向にあります。また、発信内容としては、求人情報のほか、職場の雰囲気や社員の声など、より働くイメージを持ちやすい情報を伝えます。

採用マーケティングとの違い

採用ブランディングは企業の魅力発信で応募者層の拡大を図るのに対し、採用マーケティングは求める人材像を明確化し、その層を獲得できるよう採用活動を行うのが違いです。

採用マーケティングは、マーケティングの戦略を応用し、効率的に人材獲得を目指す採用活動です。企業の求める人物像をより明確に定義し、そのターゲット層の行動分析に基づいてアクションプランを策定・実行することでミスマッチのない人材獲得を目指します。

採用マーケティングの詳細について知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

採用マーケティングとは?従来の採用手法との違いやメリット、実践方法

採用ブランディングが注目される背景

採用ブランディングが注目を集める背景には、労働力不足やインターネットの普及による求職活動の変化があります。

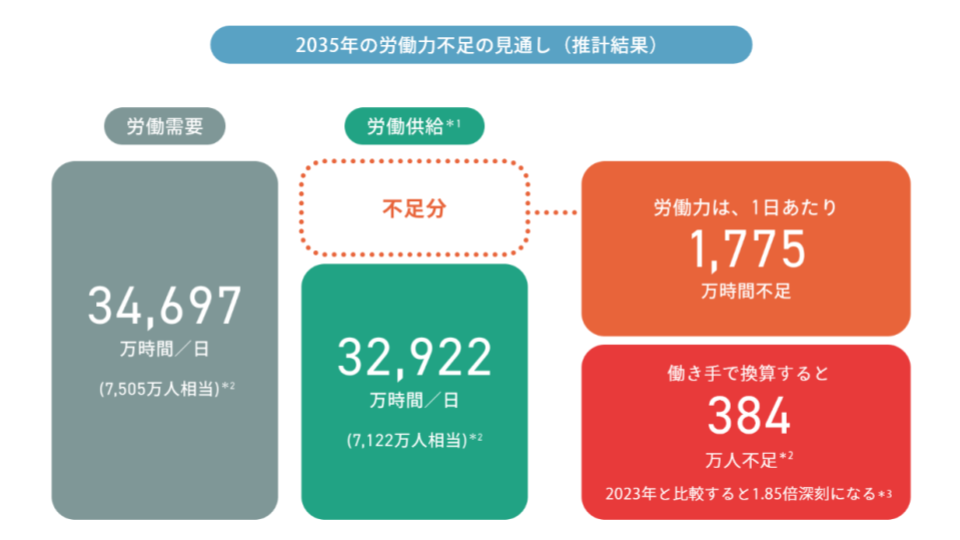

パーソル総合研究所の「労働市場の未来推計2035」によると、2035年には労働力不足が384万人に達すると予測されています。これは2023年比で1.85倍に相当する数値です。

今後、企業の人材確保はますます困難になると予想されるため、従来の採用活動を見直す必要性が高まっています。

また、インターネットの普及により、求職者は簡単に多くの企業情報にアクセスできるようになりました。従来の応募待ちの姿勢では、求職者の目に止まらない、あるいは興味を持たれない可能性も少なくありません。企業は自社の魅力を積極的に発信し、求職者の関心を惹きつけることが重要です。

特に、IT系エンジニアをはじめとする専門職の人手不足が深刻化しているため、採用はますます難しくなっていくと考えられるでしょう。エンジニアの採用市場や人材確保のポイントについて知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

エンジニアの採用市場について解説|人材確保のポイントと適した採用手法

採用ブランディングを行うメリット

採用ブランディングには、さまざまなメリットがあります。主な内容を以下で紹介します。

企業の認知度の向上につながりやすい

採用ブランディングを行うメリットには、企業の魅力を発信することで求職者への認知度を高め、応募を促進する効果が期待できることが挙げられます。

特に、認知度の低い中小企業では、求人募集を出しても応募者が集まりにくいという課題を抱えているケースも少なくありません。これは、求職者が情報不足や企業への信頼性に不安を感じ、応募を検討しないケースが多いからです。

採用ブランディングによって企業の認知度を高め、魅力を理解してもらうことで、求職者は応募を検討するようになり、結果として、母集団形成につながります。

求職者の応募意欲を上げやすい

採用ブランディングのメリットとして、企業の魅力や特徴を明確に伝えることで、求職者の興味・関心を高め、応募意欲の向上が期待できる点も挙げられます。

企業の認知度が高くても、求職者は企業との適合性を感じなければ応募に至らないケースが多く見られます。これは、自分の価値観や働き方と企業文化のミスマッチによる、働きづらさを懸念する求職者が多いためです。

そのため、企業情報の発信を通じて求職者の共感や親近感を醸成し、「自分に合った企業」という認識を育むことが重要になります。

ミスマッチを減らし定着率を高められる可能性がある

採用ブランディングを行うメリットには、ミスマッチを減らし定着率を高められる効果も期待できることが挙げられます。

採用に至っても、ミスマッチによる早期退職が起こることはよくあることです。

採用ブランディングで自社に関する情報を明確に発信することで、対象外の求職者からの応募を減らせます。結果として、ミスマッチの少ない人材確保につながり、定着率の向上が期待できるでしょう。

採用コストを削減しやすい

採用ブランディングを行うメリットには、採用コストを削減しやすいことも挙げられます。

採用ブランディングを通じて自社に共感する人材が集まりやすくなると、採用にかかる時間を短縮できる可能性があるからです。たとえば、自社に合う人材がスムーズに見つかれば、求人広告の掲載期間やほかの応募者の選考を減らすことができ、結果的に採用コストの削減につながります。

社員のエンゲージメント向上につなげやすい

採用ブランディングを行うメリットには、社員のエンゲージメント向上を期待できることが挙げられます。

採用ブランディングを行う過程で、自社の利点が明確になるため、既存社員が改めて自社の良さを認識する可能性があるでしょう。

社員が自社の魅力を再確認することで、仕事へのモチベーションが上がったり、長期的なキャリアビジョンを描きやすくなったりする効果が期待できます。

採用活動の安定化を図れる

採用ブランディングを行うメリットには、採用活動を安定化しやすいことも挙げられます。

採用活動は、景気や社会情勢の変化に影響を受けやすく、企業によっては、毎年のように採用活動の方法に悩むこともあるでしょう。

しかし、採用ブランディングをしていれば自社が発信すべき内容が明確になっているため、一貫性のある採用活動を行えます。

エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?

業界最大級のIT人材特化型データベースなら求めていた人材がきっと見つかる!

⇒「3分でわかるレバテック」のダウンロードはこちらから

採用ブランディングの進め方

採用ブランディングを効果的に進めるには、戦略的なアプローチが必要です。以下に、具体的な進め方を紹介します。

自社と競合他社の分析を行う

採用ブランディングを行う際は、自社の魅力や特徴として伝えるべき内容が分かるよう、自社の強みと弱み、そして競合他社との違いを明確にすることが重要です。このプロセスには、3C分析が役立ちます。

3C分析とは、自社(Company)、顧客(Customer)、競合(Competitor)の3つの観点から自社の現状を分析し、成功するための要因を特定するフレームワークです。

たとえば、自社の技術力や企業文化、求職者のニーズ、競合他社の採用戦略などを比較検討します。

この分析を通じて、「当社ならではの魅力」や「他社との差別化ポイント」を見出すことができます。

採用ターゲットを明確にする

次に、どのような人材を採用したいのか、具体的なターゲットとペルソナを設定します。

ターゲットとは、採用したい人材の大まかな属性や特徴を指します。たとえば、「20代後半~30代前半のWebエンジニア」といった具合です。

一方、ペルソナは採用ターゲットをより具体化した架空の個人像です。「28歳、男性、Webエンジニアとして3年の経験があり、新しい技術に興味がある」といった具合に、詳細な特徴を決めます。

ペルソナを設定することで、その人物に響くメッセージや適切な情報発信方法を考えやすくなります。

ペルソナの設計方法や作成のメリットの詳細については、以下の記事を参考にしてください。

採用におけるペルソナの設計方法は?作成のメリットやフォーマットも紹介

採用コンセプトを策定する

対象となる求職者(ペルソナ)を明確にした後、採用コンセプトを策定します。採用コンセプトとは、採用活動全体を通して求職者に一貫して伝えるべきメッセージやテーマのことです。具体的には、求める人物像、企業の価値観、強みなどを明確に示したもので、採用活動全体の指針となります。

たとえば、「最先端技術に挑戦できる環境」や「チームワークを重視し、共に大きな成果を生み出すことができる環境」のように表現します。

情報発信の方法を選定する

採用ブランディングを成功させるには、自社の魅力を、採用したい人物に届ける必要があるため、どのように情報を届けるかといった発信方法の選定も大切です。

情報発信方法は多岐にわたり、それぞれに特徴が違うため、自社の採用目標や求める人材像に適した方法を見極めることが重要です。複数の方法を組み合わせることで、より大きな効果が得られる場合もあります。

以下では、各情報発信方法のメリット・デメリットをまとめているので、参考にしてください。

テレビCM

テレビCMは幅広い視聴者にリーチでき、企業の認知度向上に役立ちます。また、CMを放送するには相応の予算が必要となることから、視聴者に対して企業の資金力や信頼感を印象付ける効果も期待できます。

しかし、ターゲットを絞り込みにくい点や効果測定の難しさといったデメリットも認識しておく必要があるでしょう。

屋外広告

屋外広告は、一般的に通行人の目に留まりやすい場所に設置するため、幅広い層へのアプローチが可能です。設置場所を戦略的に選定することで、特定のターゲット層へも効果的に訴求できます。たとえば、IT企業が集まるエリアに広告を掲載することで、IT関連職種の人材への認知度向上を図ることができるでしょう。

また、繰り返し広告を目にする機会を提供することで、長期的なブランドイメージの構築にも繋がります。さらに、大型看板やポスター、広告塔、デジタルサイネージなどは視覚的なインパクトが強く、記憶に残りやすいというメリットも備えています。

ただし、詳細な情報を伝えるのには不向きであり、設置場所の確保が必要といったデメリットにも留意が必要です。

SNS

SNSは企業と求職者の双方向コミュニケーションができ、信頼関係を構築しやすいという特徴があります。たとえば、企業は求職者からの質問に直接答えることで透明性や誠実さをアピールできます。

また、リアルタイムの情報発信も簡単という点も魅力です。社内イベントや社員インタビューなどをリアルタイムで発信することで、企業の魅力を効果的に伝え、求職者の共感を高められます。

さらに、情報が拡散されれば、潜在的求職者へのアプローチも期待できます。

ただし、効果を最大化するには、定期的な情報の更新とフォロワーとの交流が不可欠です。

動画広告

動画広告は、ユーザーの視聴コンテンツ、興味・関心などのデータに基づいて配信されるため、無駄な支出を抑えて自社の情報を届けられます。

たとえば、企業紹介動画やキャリア関連の動画を視聴するユーザーには、自社の紹介動画や社員インタビュー動画などの広告を配信するよう設定できます。

プログラミング言語のチュートリアルや業界ニュースを視聴するユーザーには、関連スキルを活かせるポジションの募集広告、スキルアップセミナー動画などの配信も可能です。

さらに、動画視聴後のWebサイトアクセスや資料請求などの行動履歴を分析することで、動画コンテンツの効果測定を行い、改善に役立てることができます。

ただし、質の高い動画制作には相応の時間とコストがかかるため、綿密なスケジュール管理と予算の確保をしておくことが重要です。

Web広告

Web広告は、ユーザーの検索キーワード、Webサイト閲覧履歴、SNS利用状況に基づき、関連性の高い広告が配信されるため、ターゲットとなる人に自社情報を届けられます。

Web広告にはテキストや画像、バナーなど多様な形式があり、検索エンジン、Webサイト、SNSなどさまざまなプラットフォームに掲載できるため、多角的なアプローチが可能です。

さらに、Web広告はクリック率やコンバージョン率などの効果測定が簡単で、リアルタイムなデータ分析に基づき、広告戦略を迅速に調整できます。

効果を高めるには、定期的な更新と、ユーザーにとって価値のある情報提供が重要です。

社員にブランドイメージを共有する

採用ブランディングの成功には、社内外への一貫したメッセージ発信が必要なため、ペルソナや採用コンセプト、それらを体現するブランドイメージについて全社員に周知します。企業イメージと実際の職場環境にギャップがあると、新入社員の早期退職の増加やモチベーションの低下を招きかねないからです。

これにより、社員が業務やコミュニケーションを通してブランドイメージを自然に体現でき、実際の職場環境と採用ブランディングのメッセージの一貫性を保てます。

ブランドイメージの共有方法としては、全体会議での説明や、社内報・イントラネットでの発信、研修プログラムへの組み込みなどが挙げられるでしょう。

施策を実行し効果検証を行う

社員への情報共有を終えたら、採用ブランディングの施策を実行します。実行後は、その効果を定期的に検証し、必要に応じて改善を行いましょう。PDCAサイクルを回すことで、より効果的な採用ブランディングを実現できます。

効果検証の指標としては、以下のようなものが考えられます。

- 採用サイトへのアクセス数

- SNSのフォロワー数やエンゲージメント

- 応募者数

- 内定承諾率

- 採用に至った人材のスキルマッチ度や文化適合性

- 新入社員の定着率

これらの指標を定期的にチェックし、目標値との差異を分析します。たとえば、応募者数は増えたものの、マッチ度の高い人材の採用に至らない場合は、ターゲティングや情報発信の内容を見直す必要があるかもしれません。

また、採用された人材や内定辞退者へのアンケートを実施することで、採用ブランディングの効果や改善点を直接聞くことができます。「どの情報が応募の決め手になったか」「なぜ内定を辞退したか」といった質問は、貴重な洞察を提供してくれるでしょう。

採用ブランディングのポイント

採用ブランディングを成功させるためには、いくつかの重要なポイントがあります。以下では、主要なポイントを詳しく解説していきます。

成果が出るのに時間がかかることを認識しておく

採用ブランディングは、企業イメージの浸透と人材獲得に時間がかかる取り組みであるため、短期的な成果にとらわれず、根気強く継続することが重要です。

短期間で成果が出ないからといって、すぐにやり方や方向性を変えてしまうと、ブランドイメージの一貫性が失われ、求職者に混乱を与えてしまう可能性があります。

継続的に情報発信を行う

採用ブランディングの効果を最大化するには、積極的に人材募集をしていないときでも、継続的な情報を発信し続けることが重要です。継続的に発信することで、応募してもらえる機会を逃すことなくアプローチしていける可能性があるからです。

積極的な求人募集をしていない場合は、社員インタビューや会社のイベント情報など、多様なコンテンツを発信することで、求職者や転職潜在層の関心を維持できます。

情報発信の手段としては、SNSへの投稿、ブログ記事の公開、ニュースレターの配信などが有効です。

エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?

業界最大級のIT人材特化型データベースなら求めていた人材がきっと見つかる!

⇒「3分でわかるレバテック」のダウンロードはこちらから

採用ブランディングに関するよくある質問

ここでは、採用ブランディングに関するよくある質問にお答えします。

Q1. 採用ブランディングを行うメリットは何ですか?

採用ブランディングには、企業の認知度や求職者の応募意欲の向上、入社後のミスマッチの減少、採用コストの削減といったメリットが期待できます。また自社の魅力を整理し、既存社員にも伝えるため、社員のエンゲージメント向上にもつながります。

Q2. 採用ブランディングを行う際の手順を教えてください。

採用ブランディングの基本的な手順は以下の通りです。

- 3C分析で自社と競合他社、顧客ニーズの分析をする

- 求める人材像を設定する

- 採用コンセプトを決める

- 求める人材像に情報が届く方法を選定する

- 決定したブランドイメージを全社員に周知する

- 施策を実行する

施策実行後は、定期的な成果の測定と必要に応じた戦略の調整をすることも大切です。