採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

システム内製化のメリット・デメリットは?注目の理由や成功ポイント

無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

近年は、急激な市場の変化に対してシステムを柔軟に変更するため、内製化を検討する企業が増えています。とはいえ、内製化には開発ノウハウや人材確保が必要であり、なかなか踏み切れない企業も多いでしょう。

この記事では、内製化のメリット・デメリットとともに、内製化を成功させるポイントを紹介します。成功させるために何から初めるべきか、内製化の基本を確認していきましょう。

「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。

レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。

目次

システムの内製化に注目が集まる理由

システムの内製化とは、外部の企業に任せていたシステム開発を自社内で行うことです。従来、日本の多くの企業はSIerやベンダーにシステム開発を任せていました。しかし、最近は社内でシステム開発を行う企業が増えています。その理由を確認しましょう。

DXに対応するため

開発の内製化が進む理由として、DX(デジタルトランスフォーメーション)への対応があります。経済産業省は「DXレポート」において「2025年の崖」に言及しており、2025年までにDXを行わない場合、以下のようなリスクがあると指摘しています。

- 市場の変化に対応できず「デジタル競争の敗者」になる

- 既存システムの複雑化/ブラックボックス化でシステムの維持管理費が増大する

企業はこれらのリスクを避け、デジタル化による生産性向上を目指すためにもDX推進を急いでます。そんな状況の中、より短期間で柔軟な開発を行うために内製化の動きが見られます。

市場の変化に対応するため

市場の変化に合わせてシステムを柔軟に改修するためにも、内製化が必要です。市場のニーズに対応するには、その都度システムを改修したり刷新したりする必要があります。

しかし、外注の場合、開発中に仕様を変更すると膨大な追加費用がかかってしまいます。また、外注先に正確な要件を伝える打ち合わせの時間がかかり、開発スピードが落ちることもあるでしょう。そのため、より柔軟にシステム開発を行えるよう、開発を内製化する企業が増えています。

IT人材不足を解消するため

システム開発の内製化には、社内での人材育成による人手不足解消という意図もあります。

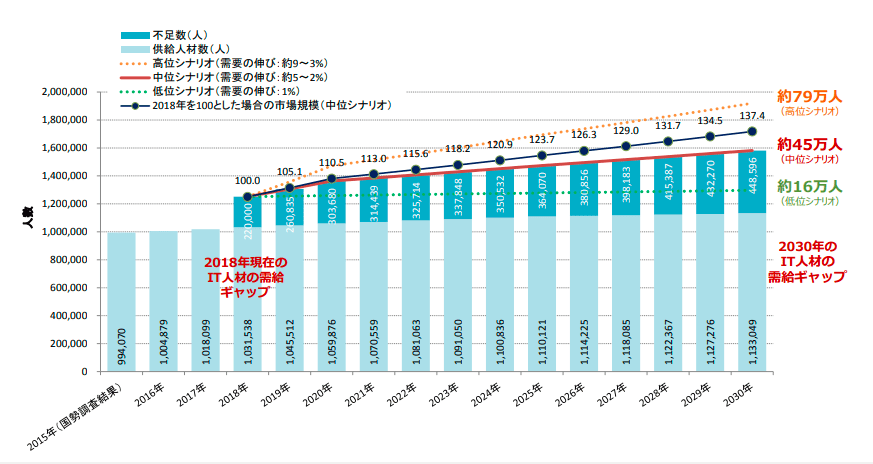

現在、日本ではIT人材が不足しており、即戦力となる人材の確保が難しい状態が続いています。経済産業省が公表する「IT人材需給に関する調査」によると、IT需要は今後も拡大が続き、2030年では最大で約79万人が不足する見込みです。

引用元:平成 30 年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備(IT 人材等育成支援のための調査分析事業)- IT 人材需給に関する調査 -|経済産業省

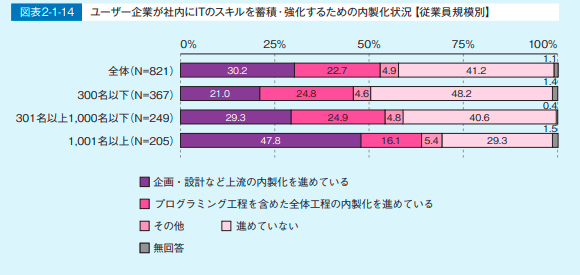

そのため、一部の企業はスキルを問わずに人材を採用し、社内での育成および育成した人材によるシステム開発を行うようになっています。「IT人材白書2020」を見ると、スキル蓄積のために内製化を行う企業が半数以上を占めることが分かります。

DX人材の確保を実現する「フリーランス活用」とは?

フリーランスとDXを進めるための具体的なステップを紹介!

⇒DX先進企業のフリーランス活用事例集を無料でダウンロードする

システム開発を内製化するメリットとデメリット

システム開発を内製化する企業は増えていますが、内製化にはメリットだけではなくデメリットもあります。内製化を進めるにあたっては、両方の側面を理解しておきましょう。

メリット

自社システムの全容を把握でき、素早く開発を進められるのが内製化のメリットです。

ブラックボックス化を防げる

SIerやベンダーにシステム開発を丸投げすると、自社システムの全容を把握できなくなってしまいます。内製化を行うと、このようなブラックボックス化が起きにくく、システムの状況を社内で正確に把握できるようになるでしょう。

柔軟に仕様変更でき自社に合うシステムを開発できる

内製化ではSIerの都合を考慮しなくて良いため、柔軟に仕様変更を行えます。また、仕様変更や更新のたびに発生する追加費用を抑えることもできるでしょう。さらに、実際にシステムを使う自社社員が開発に加わることで、現場での使い勝手が良いシステムを構築できます。

社内にノウハウを蓄積できる

内製化により、社内に開発ノウハウが溜まります。ノウハウをマニュアル化してまとめておけば、人材が入れ替わっても知識が引き継がれ将来の開発に役立ちます。

開発スピードを速められる

システム開発を外注する場合は、社内で仕様を決定したうえで外注先に依頼し、スケジュールの調整に入ります。一方、社内で開発を行う場合、仕様の決定から開発を開始するまでの時間を短縮できます。社外向けの資料作成や進捗確認といった手間も省け、開発スピードを上げられるでしょう。

セキュリティ体制の強化につながる

内製化では外部に自社の機密情報を提供する必要がなくなり、情報漏洩のリスクを防げます。

コストを削減できる可能性がある

内製化によって外注費を削減できます。社内で開発を行えば、機能を増やす際の追加料金もかかりません。

ただ、外注しない場合も、内製化に必要なツールの導入や研修、社内の人件費といったコストはかかります。コスト削減に意識が向き過ぎると、開発の質が下がり内製化の本来の目的を見失う可能性があるので注意が必要です。コスト削減は副次的に得られるメリットと捉えましょう。

デメリット

一方で、内製化には開発したシステムの保守が必要になるといったデメリットがあります。

ノウハウ不足で品質が下がる

システム開発に詳しい専門企業に開発を依頼するのと比べて、ノウハウが不十分な社内で開発を行うとシステムの品質が下がる可能性があります。

初期費用がかかる

内製化にあたっては、人材育成や開発に使う設備の導入といった初期費用がかかります。長期的には外注費分のコストを削減できますが、最初はそれなりの費用がかかることを覚えておきましょう。

また、外注の費用は外注費として明確化されますが、内製化をするとコストの全容を把握しづらくなります。そのため、コスト意識の低下による予算オーバーにも注意が必要です。

保守の手間がかかる

システムは一度開発しても、新技術への対応や法令改正に伴う変更が必要になることがあります。内製化すると、開発後の改修や機能追加も自分たちで行う手間がかかるでしょう。

しかし、そのための人材確保に課題を抱える企業は多い状況です。「DX動向2024」によると、システム開発を内製化するにあたっての課題として、「人材の確保や育成が難しい」と回答した企業は87.4%に及びました。

この結果からは、そもそも人材不足によって開発の内製化が簡単ではないことに加えて、保守を行う人材の確保も難しいことが推察できます。開発を内製化できたとしても、その後は通常業務に加えて保守のための工数がかかることになり、社内の負担が大きくなるという懸念があるでしょう。

参考:DX動向2024|独立行政法人情報処理推進機構(IPA)

システム開発の内製化を成功させる4つのポイント

内製化を成功させるには、内製化すべきシステムの優先度を考えたり、必要なリソースを見極め確保したりすることが大切です。準備不足で失敗しないためにも、成功の秘訣を確認しましょう。

1.内製化の優先度を考える

効率よく内製化を進めるには、優先順位を考えることがポイントです。内製化といっても、すべてのシステムを内製化する必要はありません。まずは社内で稼働するシステムの棚卸しを行い、どのシステムを内製化すべきか検討しましょう。一例として、次のようなシステムは内製化のメリットが大きいと考えられます。

- 市場の変化に対応して柔軟に仕様変更や機能追加を行う必要があるシステム

- 独自のノウハウを蓄積したいシステム

- 中核事業に関わるシステム

2.内製化のためのリソースを確保する

内製化によって生じる業務量を踏まえて、どのくらいの人手が必要かを見極め人材を確保しましょう。内製化には、開発したシステムの保守・運用を行うリソースも必要です。開発後に人材不足に悩まないよう、あらかじめリソースを確保する手段を考えましょう。

社内のリソースが足りない場合は、開発会社やフリーランスといった外部の力を借りつつ段階的に内製化を進める方法もあります。特に、フリーランスは専門的で高度なスキルを身につけている人材が多く、即戦力としての活躍が期待できます。

「正社員採用を行いたいが、自社にエンジニアの採用ノウハウがない」という場合は、IT人材に特化したエージェントやダイレクトリクルーティングサービスの活用により効率的に人材を確保できます。

エンジニアの採用にお困りですか? レバテックフリーランスなら即戦力エンジニアが最短1週間でチームに参画!

⇒レバテックフリーランスの資料を見てみたい

3.開発を効率化するツールの導入

社内にシステム開発の経験者が不足している場合、最低限のプログラミングで開発を進められるローコード開発ツールを導入する方法があります。開発にかかる時間も短縮できるため、効率的に内製化したい場合におすすめです。

4.スモールスタートで無理なく進める

社内での開発に慣れるためにも、まずは身近な業務からシステム化していきましょう。たとえば、エクセルで行っていた社員情報の管理や紙の日報をシステム化するなどです。

システム化により身近な業務を効率化できれば、リソースに余裕が生まれてさらに難しい開発にチャレンジできます。

エンジニア採用による内製化の成功事例

通販事業を行う株式会社セシールは、ダイレクトリクルーティングを使ったエンジニアの採用より、開発組織の内製化を実現しました。同社は、顧客ニーズの変化に素早く対応するため開発組織の内製化を検討していましたが、エンジニア採用のノウハウがなく人材確保が難航していました。

しかし、IT人材に特化したダイレクトリクルーティングサービス「レバテックダイレクト」を活用したところ、バックエンドエンジニア2名、プロジェクトマネージャー1名の計3名の採用に成功。担当者からスカウトメールの書き方についてレクチャーを受けながら、若手人材と経験者をバランスよく採用できました。

株式会社セシールが採用に成功するまでの詳しい経緯や工夫については、以下の記事をご覧ください。

3名のエンジニア採用に成功し、開発組織の内製化を実現したセシールのスカウトメール活用術

詳細なターゲティングと高い返信率で求める人材から応募獲得! IT人材特化型のスカウト求人メディア「レバテックダイレクト」にお任せ!

⇒IT人材特化型のスカウト求人メディア「レバテックダイレクト」の詳細を知りたい

システムの内製化に関するよくある質問

最近はシステム開発を内製化する企業が増えていますが、そもそも内製化とは何か、なぜ内製化が必要なのか疑問に思う方もいるでしょう。そこで、ここではシステム開発の内製化に関するよくある疑問に答えていきます。

Q.システムの内製化とは?

A.外部の企業に発注していたシステム開発を自社内で行うことです。従来、多くの日本企業はSIerやベンダーにシステム開発を依頼していました。しかし、近年は開発の内製化を進める企業が増えています。

Q.なぜ企業はシステム開発を内製化する?

A.市場の変化に合わせてシステムを素早く改修するため、柔軟な仕様変更が可能な内製化に注目が集まっています。また、デジタル化やDXを進めるうえで、内製化に転換する企業も増えています。

Q.内製化のメリットは?

A.社内に開発ノウハウを蓄積できる、柔軟な仕様変更によって自社に合ったシステムを構築できるのがメリットです。さらに、外注先に社内の情報を提供する必要がなくなり、セキュリティ強化につながります。

Q.内製化のデメリットは?

A.社内に開発ノウハウが不足していると、システムの品質が下がる恐れがあります。また、内製化は長期的に見ると外注費を削減できますが、初期段階ではツールの導入や人材育成・採用といったコストがかさみがちです。開発後も、システムの保守や改修のために人件費をはじめとするコストがかかるでしょう。