採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

インボイス制度の概要をわかりやすく解説!事業者が対応すべき事項は?

無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

インボイス制度とは、軽減税率により複数の消費税が存在するなかで、取引にかかった正確な消費税額を把握できるようにする制度です。またインボイスとは、正確な消費税額を算出するために必要な項目が記載された請求書を指します。

インボイス制度に対応する企業は、発注側(買い手)・受注側(売り手)ともに対応や検討するべき内容があります。インボイス制度の概要や制度に対応する際の変更点、対応事項などを把握しましょう。

「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。

レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。

目次

インボイス制度の概要とは

インボイス制度とは、軽減税率の適用に伴い複数の税率に対して適切な消費税額を把握できるようにするための制度です。「適格請求書等保存方式」ともいいます。

インボイス制度が必要になった背景には、軽減税率の導入が関係しています。軽減税率の導入により、日本には10%と8%の2つの税率が混在するようになりました。そのため、課税事業者が正しい消費税額の申告を行うためには、何に何%の消費税率が適用され、それぞれの消費税額がどの程度になっているのかを把握する必要があります。

この問題を解決するのがインボイス制度です。制度の導入によって、企業はより正確な経理処理が実現でき、国もより正確に徴収すべき消費税額を把握できるようになります。

インボイス制度の仕組み

インボイス制度は、売り手が買い手に対して必要事項を記載した「インボイス(適格請求書)」を交付することで、買い手が仕入税額控除を受けられる仕組みです。

ただし、買い手が仕入税額控除を受けるには、交付されたインボイスを保存し、売り手もインボイスの写しを保存しておかなければなりません。インボイスがないと支払った消費税額がわからないため、原則として買い手は仕入税額控除を受けられません。

また、買い手からインボイスの交付を求められた売り手は、インボイスを交付する義務があります。

インボイス(適格請求書)とは

適格請求書とは、売り手が買い手に正確に適用税率や消費税額を伝えるための請求書・納品書などです。必要事項が記載されているのであれば、レシート、領収書、請求書、手書き・電子データなど請求書の形式は問われません。

インボイスの記載内容

適格請求書には、以下の項目が記載されていなければなりません。内容に不備があると、買い手は売り手に修正依頼をして、正しい適格請求書をもらう必要があります。

- 適格請求書の発行事業者の氏名または名称、登録番号

- 税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率

- 税率ごとに区分した消費税額等

- 取引年月日

- 取引内容

- 書類の交付を受ける事業者氏名または名称

仕入税額控除とは

仕入税額控除とは、課税事業者が申告すべき消費税額の計算の際に、課税売上にかかる消費税額から、課税仕入れにかかった消費税額を差引ける制度です。

仕入税額控除ができないと、課税事業者は税負担が重くなります。そのため、インボイス制度下では、取引先を仕入税額控除に対応する事業者であるかを基準に選ぶ企業が増えると考えられるでしょう。

買い手・売り手とは

インボイス制度は買い手・売り手のどちらなのか、課税事業者・免税事業者のどちらに該当するのかによって、対応が異なります。自社がどれに属するか理解しておくと、インボイス制度を把握するうえで分かりやすくなるでしょう。

- 買い手…発注側

- 売り手…受注側

- 課税事業者…消費税を納税している

- 免税事業者…消費税を納税していない

エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?

業界最大級のIT人材特化型データベースなら求めていた人材がきっと見つかる!

⇒「3分でわかるレバテック」のダウンロードはこちらから

インボイス制度によって変わることとは?

インボイス制度の導入によって、具体的に何が変わるのでしょうか?ここでは、インボイス制度により影響が生じる点について解説します。

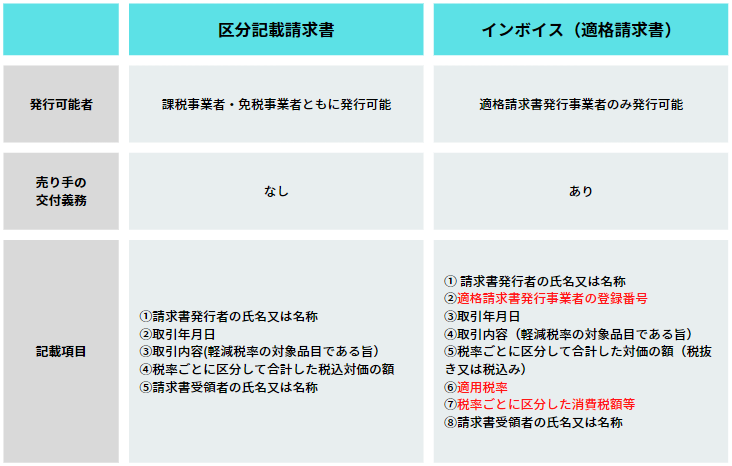

請求書の種類

仕入税額控除の適用を受けるには、買い手は売り手に対して、これまでの「区分記載請求書」ではなく「適格請求書」の発行を求めなければなりません。売り手も要求に応じて、適格請求書の作成を行う必要があります。

区分記載請求書とインボイスの違いは以下の表のとおりです。

仕入税額控除の適用有無による取引先選び

インボイス制度では、取引相手によって仕入税額控除の適用有無が変わります。自社が買い手側である場合、取引相手が適格請求書発行事業者登録をしていない課税事業者または免税事業者だと、その事業者との取引ではインボイスの交付が受けられません。

取引を継続したまま仕入税額控除を受けるためには、取引先事業者に適格請求書発行事業者になってもらう必要があります。もしくは、仕入税額控除を受けられない分の値下げを交渉したり、適格請求書発行事業者を選んで取引を行ったりする必要があるでしょう。

ただし、インボイス制度の開始後6年間は、経過措置が認められています。具体的には、適格請求書発行事業者以外からの仕入れであっても、区分記載請求書があれば以下のように一定の仕入税額控除を受けることが可能です。

- 2023年10月1日から3年間は80%の仕入税額控除が可能

- 2026年10月1日から3年間は50%の仕入税額控除が可能

仕入税額控除を受けられるかどうかは利益に関わる重要な問題のため、事前に取引先が適格請求書発行事業者かどうかを確認しておきましょう。

適格請求書発行事業者への登録

自社が売り手である場合、インボイス制度に対応するには、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者」の登録申請を行う必要があります。

登録申請書には登録希望日(提出日から15日以降)を記載することで、その希望日からの登録となるとされています。

参考:申請手続|国税庁

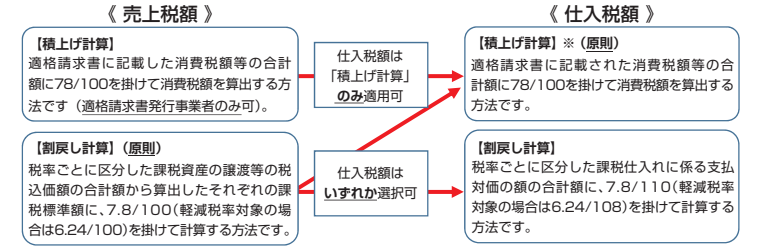

税額計算の方法

国税庁の 「適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために- 」によると、インボイス制度開始後(令和5年10月1日以降)は、税額計算の方法を選択できるようになるとされています。具体的には、売上税額および仕入税額の計算は、「積上げ計算」または「割戻し計算」から選択が可能です。

ただし、売上税額の計算方法を「積上げ計算」にした場合は、仕入税額の計算方法は「積上げ計算」のみ選択可能です。売上税額の計算方法を「割戻し計算」にした場合は、仕入税額の計算方法は「積上げ計算」と「割戻し計算」からいずれかを選択できます。

自社はどちらの税額計算方法を選択すべきなのか、事前に社内で確認をしておきましょう。

参考:適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために|国税庁

インボイス制度の影響によって事業者が対応すべきこと

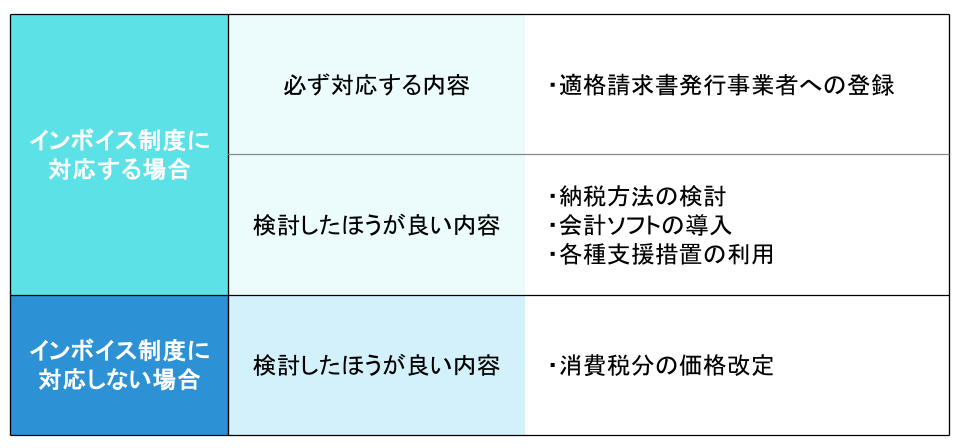

インボイス制度が導入されたことで、各事業者には対応や検討すべき内容が出てきました。どのような内容を対応・検討すべきか、課税事業者・免税事業者および買い手・売り手に分けて紹介します。

課税事業者

課税事業者は、以下の内容に気を配りましょう。

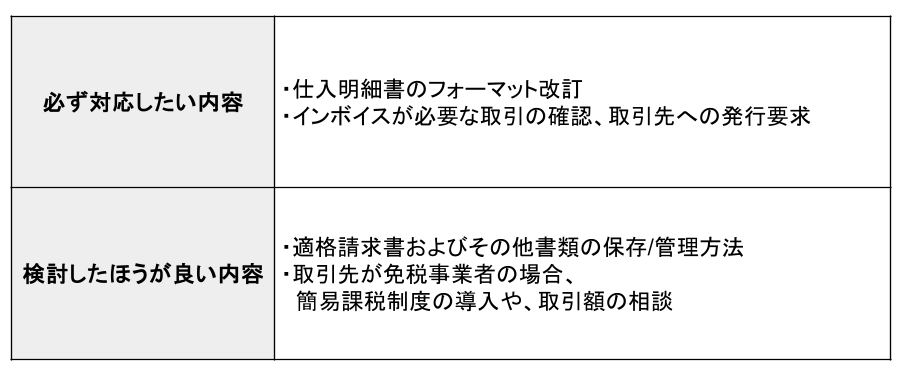

買い手

課税事業者の買い手は、取引先がインボイス制度に対応しているかの確認や、免税事業者だった場合の対処方法の検討などが大切です。

簡易課税制度の詳細について知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

インボイス制度が簡易課税制度に与える影響は?それぞれの特徴を解説

売り手

課税事業者で売り手の場合には、インボイス制度に対応するための登録や書類整備、会計処理を楽にするためのツール導入検討などが必要です。

免税事業者

免税事業者は、以下の内容を対応・検討しましょう。

買い手

買い手の免税事業者は、特に対応・検討する内容がありません。免税事業者はそもそも仕入税額控除が関係ないからです。請求書は取引先が発行するため、適格請求書発行事業者への登録も必要ありません。

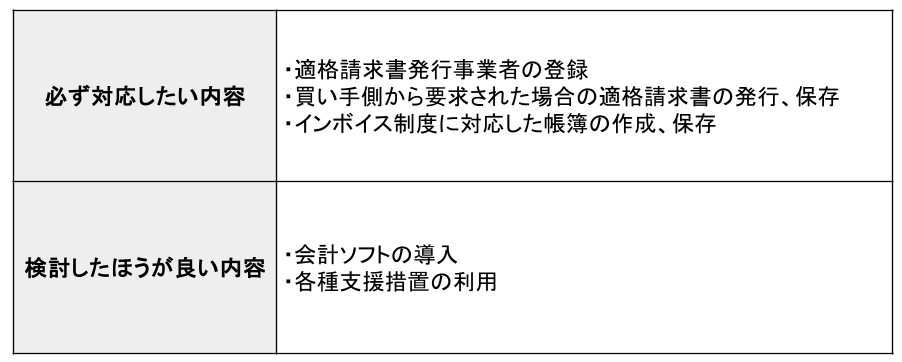

売り手

売り手の場合、最初に行うのはインボイス制度に対応するかどうか検討することです。もし対応しない道を選んだ場合は、収入減に備えて展開している商品・サービスの価格改定を検討したほうが良いでしょう。

制度変更に伴う内容は以下の記事でも紹介していますので、ご参照ください。

インボイス制度で法人が対応すべきこと|制度開始前と開始後それぞれ解説

エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?

レバテックなら業界最大級!登録者40万人のデータベースでエンジニア・クリエイターの採用成功を実現

⇒レバテックについて詳細を知りたい

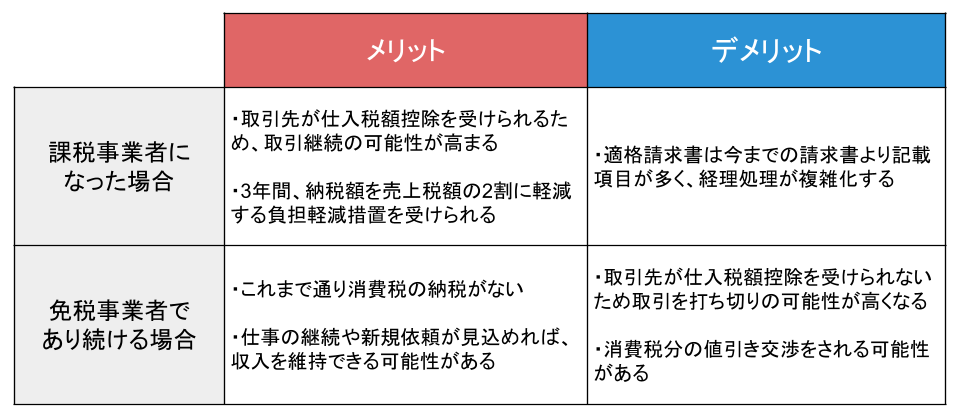

免税事業者が課税事業者になるメリットとデメリット

免税事業者の方のなかには、「インボイス制度に対応しないと仕事が減る不安があるけど、課税事業者になるのも損をする気がする…」と感じている方がいるのではないでしょうか。

免税事業者が課税事業者になった場合、具体的にどのようなメリット・デメリットがあるのか把握しておきたいところです。免税事業者であり続ける場合の利点やリスクも合わせて確認し、最適な道を選べるようにしましょう。

取引先も免税事業者が中心の場合は、自身が免税事業者のままでも取引を打ち切られるリスクが少なく収入面の不安なく生活できるでしょう。

対して、取引先の多くが課税事業者の場合は、インボイスに対応することで多少手取りが減っても安定した取引が見込めるため、課税事業者になるメリットが大きいかもしれません。

ただし、レバテックフリーランスの調査によると、インボイス制度下でも免税事業者との取引を継続すると回答した企業は、以下のように一定数存在することが分かります。

- 取引を継続しない…14.5%

- 取引を継続する…38.5%

- わからない…47.0%

免税事業者との取引を継続する企業への「価格交渉を行う予定があるか」という質問に対する回答は、以下のような結果になっています。

- 予定あり…26.0%

- 予定なし…46.7%

- 分からない…27.3%

この結果を踏まえると、免税事業者だからといってすぐに取引が打ち切られたり、価格交渉をされたりする可能性は低いといえるでしょう。

参考:免税事業者と取引継続する企業の約5割が価格交渉の予定なし/IT企業のインボイス制度に関する調査|レバテック

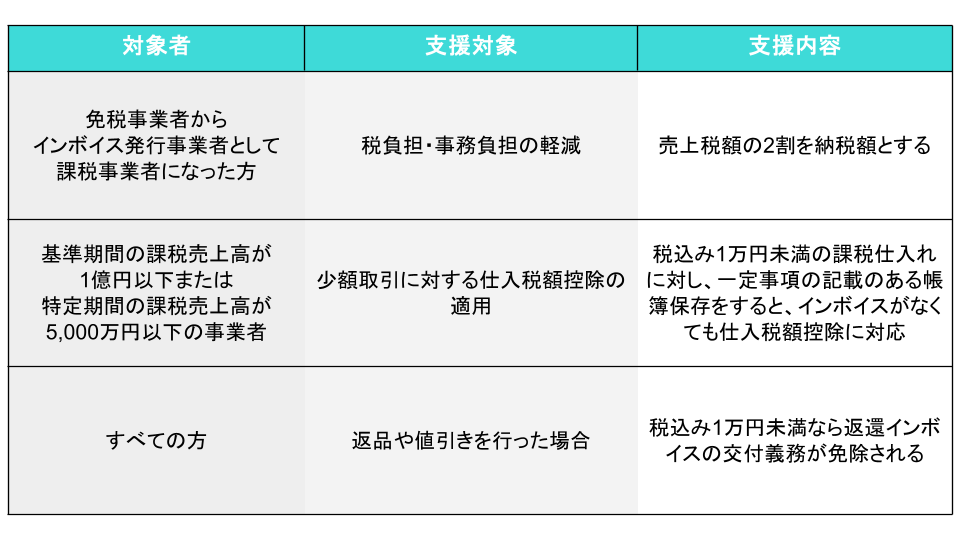

インボイス制度の支援措置を活用しよう

インボイス制度には支援措置があります。少なからず利益を増やせるので、積極的に活用していきましょう。代表的な支援内容を紹介します。

エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?

レバテックなら業界最大級!登録者40万人のデータベースでエンジニア・クリエイターの採用成功を実現

⇒レバテックについて詳細を知りたい

インボイス制度に関するよくある質問

インボイス制度に関するよくある質問について回答します。

Q.インボイス制度は簡単にいうとなんのためにある?

インボイス制度は、商品・サービスなどにかかる消費税率が10%と8%に分かれて複雑になったころから、正確な消費税額を算出するために導入されました。あわせて複雑化した経理処理の負担も軽減できるといわれています。

Q.インボイス制度がひどいと言われる理由は?

インボイス制度では、買い手側はインボイスの発行がない取引先との取引では仕入税額控除が受けられません。免税事業者はインボイスが発行できないため、この制度に対応できないことから、買い手側から敬遠され仕事が減る可能性があると言われています。

Q.インボイス制度に関係ない人は?

現在免税事業者で、今後も免税事業者であり続ける事業者は、インボイスに関する手続きを行う必要がありません。ただ、免税事業者は取引先に対してインボイスを発行できないため、取引を打ち切られるリスクがあります。取引先の状況によっては、インボイスへの対応を検討するのが良いでしょう。