採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

【企業向け】エンジニア派遣とは?メリットやSESとの違い、相場を解説

無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

エンジニア派遣では、ニーズに合わせて柔軟にエンジニアを確保できます。一方で、受け入れ期間の制限には注意が必要です。この記事では、エンジニア派遣を活用するメリットとデメリットを紹介します。

また、間違えやすいSESとの違いも分かりやすくまとめました。さらに、派遣とSES以外にスポットでエンジニアを確保する手段も紹介します。記事を読んで、自社に合った方法でエンジニアを確保しましょう。

「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。

レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。

目次

エンジニア派遣とは

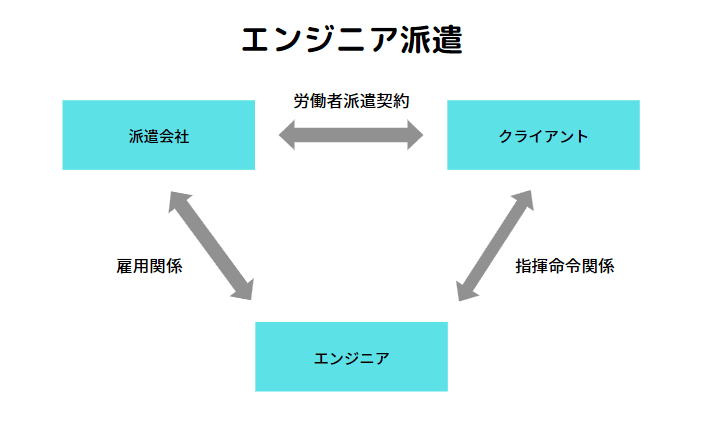

人材派遣とは、厚生労働大臣から許可を受けた派遣会社が、自社の雇用する従業員をクライアント企業へ派遣し就業させることです。

そのうち、ソフトウェア開発や運用などを担当するITエンジニアや、家電製品・産業機械などの機電系エンジニアの派遣を行うことをエンジニア派遣といいます。

人材派遣の形態は、大きく「常用型派遣」と「登録型派遣」に分かれます。エンジニア派遣もこの2つに分類されるので、それぞれの特徴を知っておきましょう。

常用型派遣

常用型派遣は、派遣会社と派遣労働者が無期雇用契約を結ぶ働き方です。労働者は派遣会社に常時雇用され、派遣先が決まっていない間も派遣会社からの給与の支払いが発生します。

IT業界はほかの業種と比べると常用型派遣の割合が多く、多数のエンジニア派遣が常用型派遣に該当します。

常用型派遣の特徴の一つは、3年ルールが適用されないことです。次に紹介する「登録型派遣」は、派遣先での受け入れ期間に条件があります。しかし、常用型派遣は受け入れ期間に制限がありません。そのため、派遣人材を長期プロジェクトで活用したり、プロジェクトをまたいで継続して業務を依頼したりすることが可能です。

登録型派遣

登録型派遣では、派遣会社と労働者の雇用契約は、労働者が派遣先企業に派遣される間のみ結ばれます。派遣期間が終わると雇用契約は一旦解除され、次の派遣先が決まった際に改めて雇用契約を結ぶ仕組みです。

登録型派遣では3年ルールが適用され、クライアントは同一事業所の同一組織(課など)で同じ派遣社員を3年以上受け入れられません。3年を超えて就業させたい場合は、一定の手続きが必要です。また、30日以内の派遣(日雇い派遣)は、一部の例外を除いて禁止されています。

参照元:派遣先の皆様へ|厚生労働省・日雇派遣の原則禁止について

DX人材の確保を実現する「フリーランス活用」とは?

フリーランスとDXを進めるための具体的なステップを紹介!

⇒DX先進企業のフリーランス活用事例集を無料でダウンロードする

エンジニア派遣とSESの違い

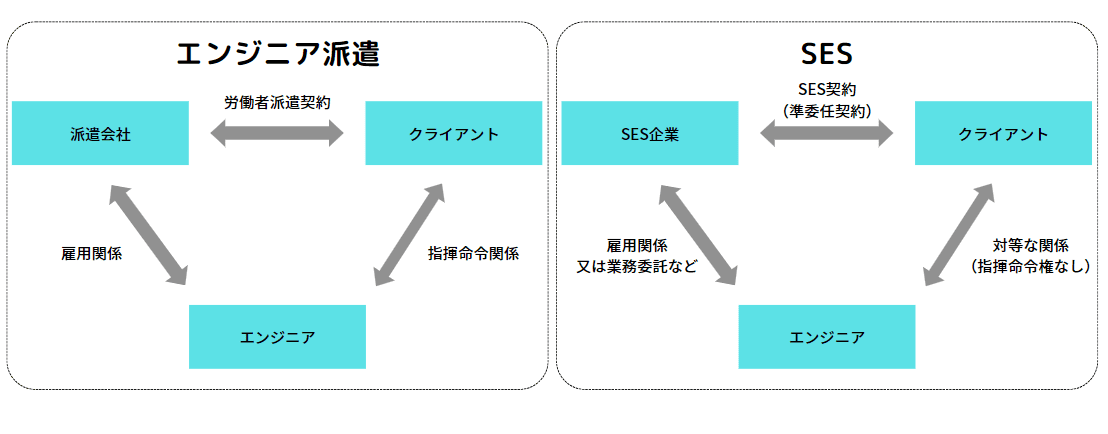

SES(System Engineering Service)は、クライアントにエンジニアの技術力を提供するサービスで、一見するとエンジニア派遣と似ています。しかし、エンジニア派遣とSESでは契約の種類が異なります。

派遣では「派遣契約」を結びますが、SESで結ぶのは「準委任契約」です。この2つの契約の共通点は、成果物ではなく労働力(エンジニアの作業時間)に対して報酬が発生することです。一方、指揮命令権の所在に違いがあります。

指揮命令権とは、仕事のやり方や順序を指示する権限のことで、派遣契約ではクライアント(派遣先)が派遣社員に対して指揮命令を行えます。

一方、SESではクライアント企業とSESエンジニアの間に指揮命令関係がなく、クライアントはSESエンジニアに対して業務プロセスや就業時間・場所などについて直接指示できません。

派遣とSESの違いは以下の記事でも解説していますので、合わせてご覧ください。

関連記事:エンジニアの「派遣」「SES」の違いとは

派遣エンジニアの種類

派遣エンジニアには、以下のような種類があります。

フロントエンドエンジニア

フロントエンドエンジニアは、Webサイトやアプリにおいてユーザーが直接目にする部分を開発するエンジニアです。デザイナーのデザインをもとに、実際の画面を構築していきます。コーディングに加えて、UI/UXの知識が求められる職種です。

バックエンドエンジニア

バックエンドエンジニアは、ユーザーの目に触れないサーバー上で動作する仕組みを構築するエンジニアです。具体的には、サーバーやデータベースの開発、保守・運用などを行います。

フロントエンドエンジニアとバックエンドエンジニアは求められるスキルは違いますが、中には両方を身につけて活躍する人材もいます。

インフラエンジニア

インフラエンジニアは、システムが動作する基盤となる環境を構築する職種です。必要な機材の調達や設置、通信ケーブルの配線、ソフトウェアのインストールなどを行います。業務領域によって「サーバーエンジニア」と「ネットワークエンジニア」に細分されることもあります。

テストエンジニア

テストエンジニアは、開発したプログラムが正しく動作するかテストを行うエンジニアです。テスト結果をレポートにまとめて開発者にフィードバックし、製品の品質を保ちます。テストエンジニアは結果をそのまま伝えるだけではなく、分析を行い改善案をアドバイスすることもあります。

ヘルプデスク

ヘルプデスクは、社内におけるIT関連の問い合わせに対応する職種です。具体的には、パソコンやソフトウェアの操作方法について、メールやチャット、電話で対応します。社内ユーザーに向けた勉強会や、パソコンの設置・操作方法についてのマニュアル作成を行うこともあります。

エンジニアの採用にお困りですか? レバテックフリーランスなら即戦力エンジニアが最短1週間でチームに参画!

⇒レバテックフリーランスの資料を見てみたい

エンジニア派遣を活用するメリットとデメリット

エンジニア派遣を活用するメリットとデメリットについてそれぞれ解説します。

メリット

エンジニア派遣のメリットは、コスト削減効果や派遣エンジニアの豊富な知見を活用できることなどです。

コスト削減ができる

エンジニア派遣を活用すると、直接エンジニアを採用するよりもコストを削減できることがあります。

派遣の場合、社会保険料を含む福利厚生は派遣元企業が負担するため、直接社員を雇用するよりもクライアント企業の負担は少なくなります。また、派遣では必要な期間を絞って人材を確保できるため、自社社員を採用して給与を払い続けるのと比べ、コストを抑えられるでしょう。

さらに、派遣会社に希望を伝えて必要なスキルを持った人材を確保すれば、社内での教育コストも最小限に抑えられます。

幅広い経験を持ったエンジニアに出会える

エンジニア派遣では、多様な派遣先で経験を積んだエンジニアに出会えます。

派遣会社に登録しているエンジニアは、契約ごとに多数の企業でプロジェクトに参画していることが特徴です。そのため、過去に参画したプロジェクトを経て、豊富な経験を保有していると考えられます。

幅広い経験を持つエンジニアを確保することで、社員だけでは解決できなかった課題解決や、新しいノウハウの蓄積が期待できるでしょう。

エンジニアに直接指示が可能

派遣契約の場合、派遣先企業は自社の社員と同様に派遣エンジニアへの指示が可能です。そのため、エンジニアに対して直接業務に関する指示をしながら、柔軟に業務を進められます。

デメリット

一方で、成果物の保障がない点や受け入れ期間に制限がある点はデメリットです。

成果物に対する保証がない

派遣契約では、エンジニアの労働時間に対して報酬が発生します。そのため、派遣されたエンジニアには成果物を完成させる義務はありません。成果物の納品を義務にしたい場合は、派遣契約よりも請負契約の方が適しているでしょう。

同じ組織への派遣は最長で3年まで

労働者派遣法により、派遣労働者が同じ課やグループなど同一の組織で働くことができる期間は原則として3年までと決められています。派遣元で無期雇用されている派遣労働者や60歳以上の派遣労働者は例外ですが、同じエンジニアを3年以上の長期にわたって派遣で確保し続けることは原則としてできません。

そのため、長期的な人材活用にはエンジニア派遣は不向きといえます。

関連記事:特定派遣廃止と専門26業務が適用外だった「3年ルール」変更について

エンジニア派遣の費用相場

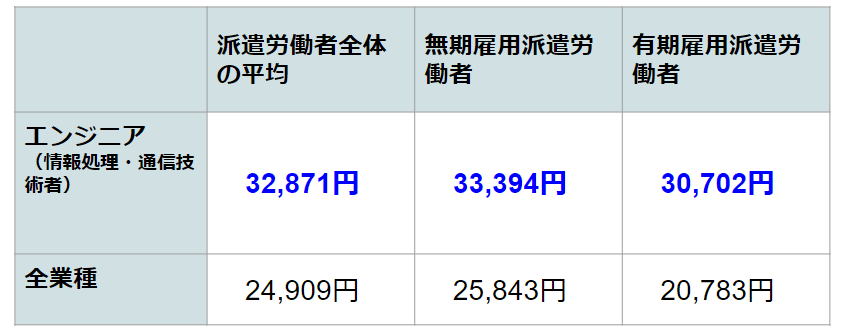

厚生労働省の調査によると、ITエンジニアが含まれるであろう「情報処理・通信技術者」における令和4年度の平均派遣費用は以下の表の通りです。この金額は、情報処理・通信技術者1名の1日(8時間)あたりの料金の平均です。

なお、無期雇用派遣とは派遣会社と労働者が期間を定めず雇用契約を結ぶ形態を指します(常用型派遣)。有期雇用派遣とは、クライアントへの派遣期間が終了次第、派遣元と労働者の雇用関係も終了する形態です(登録型派遣)。

参照元:令和4年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)|厚生労働省

エンジニア派遣の費用相場は1名1日で約3万円であり、全業種平均と比較しても費用が高いことが分かります。ただし、このデータはあくまで平均であり、求めるエンジニアのスキルや経験によって費用が変動することを理解しておきましょう。

エンジニア派遣の活用法

エンジニア派遣を利用する際は、正社員と派遣エンジニアで役割分担を明確にするのがポイントです。たとえば、上流業務(企画~要件定義~基本設計)は自社の正社員エンジニアで行い、実装やテストは派遣エンジニアに任せるといったやり方があるでしょう。

派遣を利用しても、スキル条件をすべて満たす派遣エンジニアが見つからない場合もあります。そんなときは、正社員とのチーム編成や役割分担で業務をうまく割り振りし、円滑にプロジェクトを進行することが大切です。

以下の記事では、エンジニア派遣業界の動向と派遣会社を選ぶポイントを詳しく説明しています。エンジニアを探しているという方はあわせてご覧ください。

関連記事:エンジニア派遣業界の特徴とは?派遣会社の賢い選び方も解説

エンジニア派遣契約を結ぶ流れ

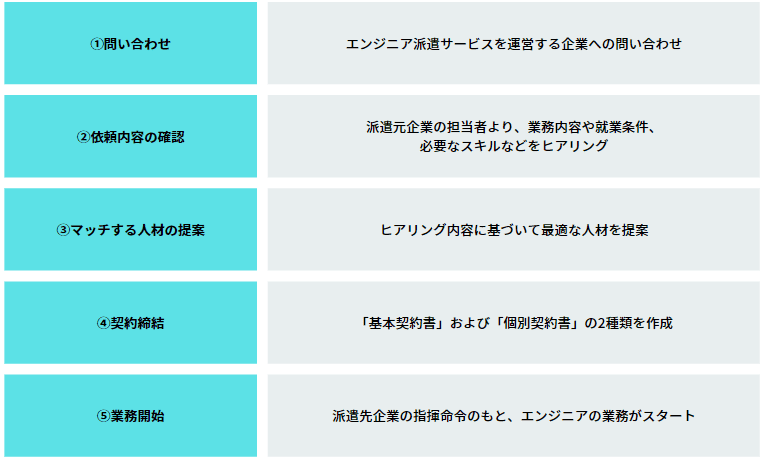

エンジニア派遣を利用する際は、派遣会社に問い合わせを行い、ニーズにマッチした人材を提案してもらったうえで派遣契約を締結します。派遣契約締結時は、派遣元企業と派遣先企業の間で定めるべき条件を記載した技術者派遣契約書を作成します。

派遣契約の締結にあたっては、任せたい業務や期間などを事前に整理しておきましょう。

関連記事:技術者派遣契約書の記載内容

ハイスキルなエンジニアと出会う方法

企業によっては、「スポットでも構わないから、一貫して業務を任せられるハイスキルなエンジニアが必要」という場合もあるでしょう。その場合、派遣よりもフリーランスエンジニアが有効な可能性があります。

フリーランスエンジニアを活用する場合は、業務委託契約(請負契約・準委任契約)を結んで作業を依頼しましょう。フリーランスとの契約のやり方が分からない場合は、エージェントサービスを活用することで契約や参画後の管理の代行をしてもらえます。

レバテックフリーランスでは、エンジニアを必要とする企業に向けて即戦力人材の提案を行っています。技術理解の深いコンサルタントが質の高いマッチングを実現するので、ぜひご相談ください。

DX人材の確保を実現する「フリーランス活用」とは?

フリーランスとDXを進めるための具体的なステップを紹介!

⇒DX先進企業のフリーランス活用事例集を無料でダウンロードする