採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

従業員一人当たりの人件費はいくら?平均や賢い削減方法を解説

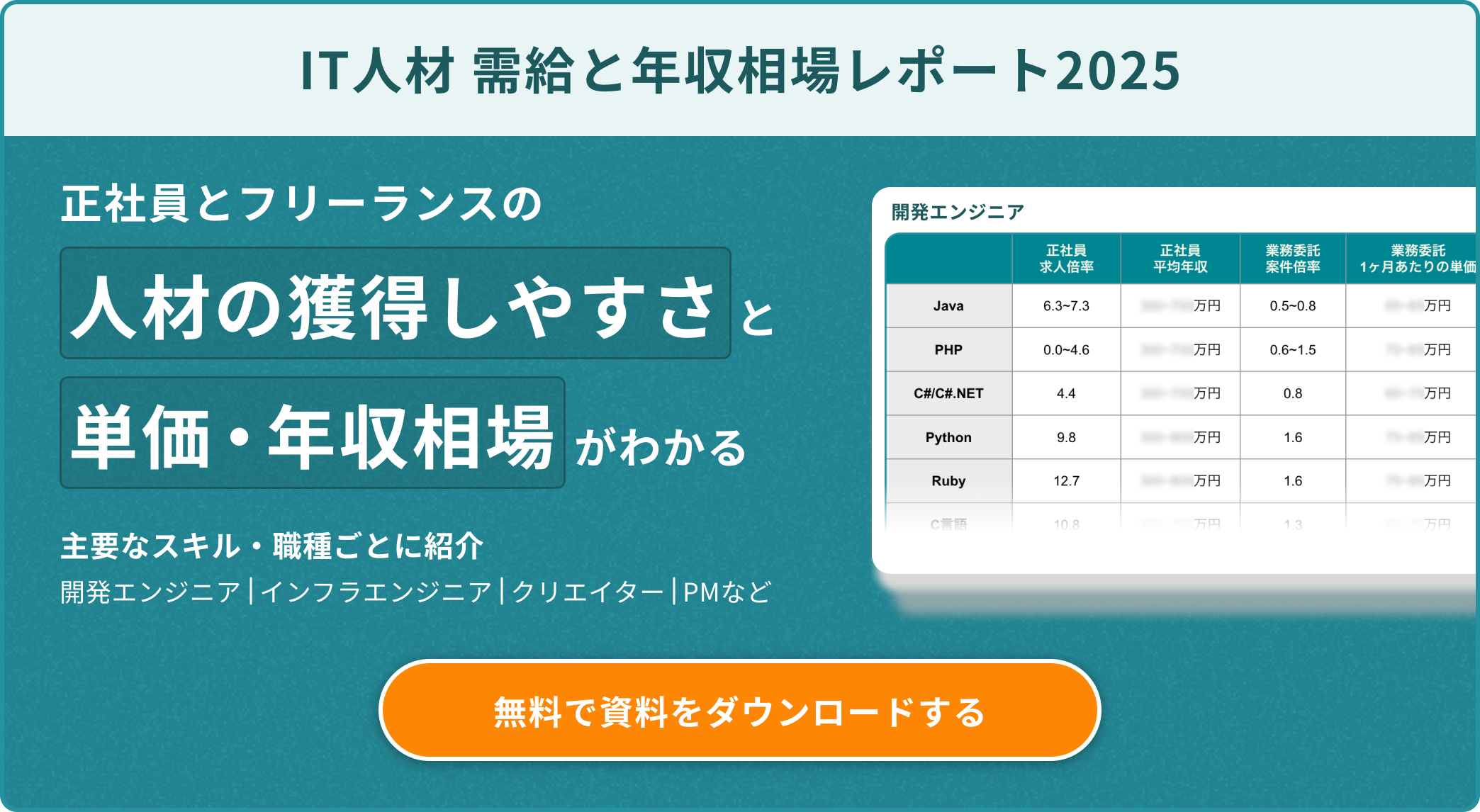

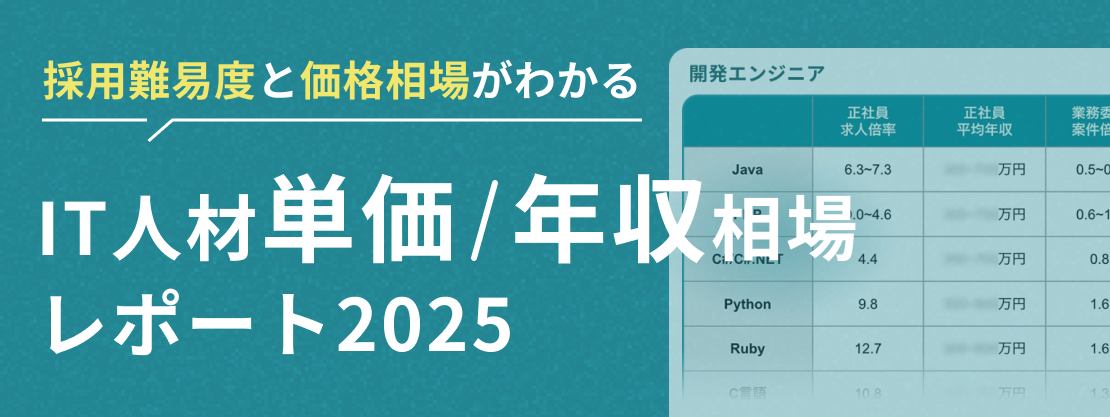

無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

従業員一人当たりにかかる人件費の内訳は、基本給や賞与、各種手当、福利厚生費などです。新たに従業員を雇う際にかかる採用費や教育費も人件費に含まれます。

この記事では、人件費が適正か確認する目安として、厚生労働省が公表している国内企業の平均的な人件費を紹介します。人件費の計算方法や見直しのポイントを理解し、適正化を図っていきましょう。

【最新版】IT人材白書2026 を公開!

激化するIT人材の獲得競争を勝ち抜くための「最新データ」がここに。

IT人材白書2026は、貴社の採用戦略をデータで裏付け加速させるためのレポートです。IT人材採用のリアルな課題と、成功への具体的なヒントを数字で示します。

・IT系企業は順調、非IT系企業は苦戦傾向。業態で差が出る採用進捗のリアル

・採用手法は「待ち」から「攻め」へ。スカウト媒体や外部サービスの活用が活発に

・求人票やスカウト文の作成などにおいて生成AIの活用が広がる

・20代の正社員IT人材の約半数が「静かな退職」状態にある

最新のIT人材採用市場について詳しく知りたい方は以下より無料でダウンロードし、採用活動にお役立てください。

「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。

レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。

目次

正社員一人当たりにかかる年間の人件費

従業員一人当たりの人件費は、基本給だけでなく社会保険料や退職金の積立金といったさまざまな要素を考慮しなければなりません。正社員を例に挙げると、従業員一人当たりにかかる年間の人件費は、以下のような項目を含めたものになります。

- 基本給×12ヶ月分

- 賞与

- 健康保険料

- 厚生年金保険料

- 雇用保険料

- 労災保険料

- 残業代

- 交通費

- 退職金の積立金

- 各種手当

- 業務に必要な備品代

月収20万円の正社員で賞与が年2回(1回の賞与は月収の2ヶ月分)とすると、年間の総支給額は320万円です。社会保険料の支払いがある場合は、さらに30~40万円程度かかることが予想されます。

賞与や退職金制度の有無によって、必要な人件費は会社ごとに異なります。実際の会社の制度と照らし合わせて人件費を計算してみましょう。

人件費を計算してみて、削減の必要がある場合もあると考えられます。以下の記事では、人件費が課題の企業に向け、人件費を抑える方法を説明しているので、あわせてご覧ください。

人件費を抑える方法とは?具体的な方法やメリット・デメリットを解説

厚生労働省のデータによる一人当たりの平均人件費

厚生労働省の令和3年就労条件総合調査の概況によると、1ヶ月の常用労働者一人あたりの人件費(労働費用総額)は、408,140円です。内訳は以下のようになっています。

- 現金給与額:334,845円(総額の82.0%)

- 現金給与以外の労働費用:73,296円(総額の18.0%)

さらに、現金給与以外の労働費用(73,296円)には、以下が含まれます。

- 法定福利費:50,283円

- 法定外福利費:4,882円

- 退職給付などの費用:15,955円

法定福利費の内容は、厚生年金保険料と健康保険料・介護保険料、労働保険料です。また、法定外福利費には、住居や医療、食事、文化・娯楽、慶弔見舞費用などが含まれます。

一人当たりの人件費の計算方法

一人当たりの人件費は、次の式で求めます。

人件費÷従業員数

自社の人件費が高いか低いか判断がつかない際は、一人あたりの人件費を平均値と比べてみましょう。

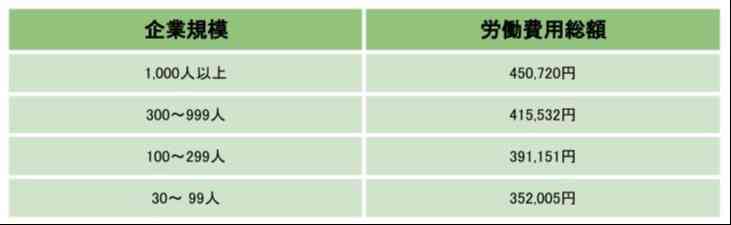

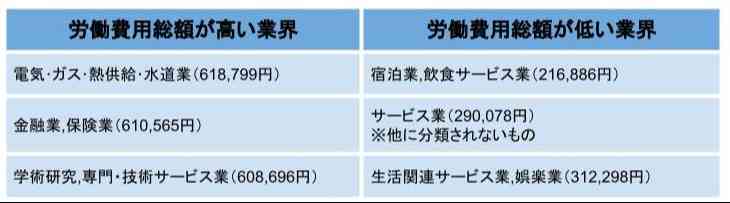

平均値と比べる際に注意したいのは、人件費は企業規模や業界によって差が出ることです。厚生労働省の調査による企業規模別の人件費を確認してみましょう。

業界別の人件費についても、全体の中で労働費用総額が高い業界と低い業界を3つずつ挙げていきます(カッコ内は労働費用総額)。

エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?

業界最大級のIT人材特化型データベースなら求めていた人材がきっと見つかる!

⇒「3分でわかるレバテック」のダウンロードはこちらから

人件費の内訳

人件費とは従業員を雇用するために必要な費用のことですが、大きく分けて「初期費用」と「維持費用」に分けられます。「初期費用」と「維持費用」の意味と具体例は以下のとおりです。

初期費用

人件費における初期費用とは、人材の採用から業務を行えるようにするまでのイニシャルコストです。

- 人材募集を行う際の求人サイト掲載費

- 採用した従業員が使用するデスクやパソコンの購入費

- 制服などにかかる準備費

- 研修を行うための場所代や講師代、資料代といった教育費

維持費用

維持費用は、従業員の雇用を継続するために必要なランニングコストです。

- 毎月の基本給

- 残業手当や職務手当といった各種手当

- 交通費などの福利厚生費

- 健康保険や雇用保険といった社会保険料

適正な人件費かどうかを判断する方法

会社の人件費が適切かどうかを判断する際は、「労働分配率」と「人件費率」を参考にすると良いでしょう。ここでは、それぞれの意味や計算方法を紹介するので、人件費の見直しを検討している人事担当者の方はぜひご覧ください。

人件費比率

人件費率とは、売上に対する人件費の割合のことです。人件費率は、以下の計算方法で求められます。

- 人件費率=人件費÷売上×100

人件費率が高いほど、会社の人件費負担が大きいことを示しています。人件費率が高すぎると会社の経営を圧迫していると判断でき、人件費の見直しを検討する必要があるでしょう。

人件費率は、売上高に対する算出方法の他に、粗利に対する割合を算出する方法もあります。以下の記事ではその計算方法も紹介をしていますので、あわせてご覧ください。

売上高人件費率とは?計算式や削減方法、業種別の適正目安などを紹介

労働分配率

労働分配率とは、一般的に粗利(売上総利益)※に対する人件費の割合のことです(※)。労働分配率は、以下の計算方法で求められます。

- 労働分配率=人件費÷粗利×100

2020年経済産業省企業活動基本調査によると、2019年の国内の労働分配率は50.1%です。業種別に見ると、小売業は50.0%、卸売業は49.5%、製造業は50.8%です。業種によって労働分配率の値に違いはありますが、40~60%が適性の目安といわれています。会社の労働分配率を求めたうえで、目安から大きく外れていないかどうかを確認しましょう。

- (※)粗利ではなく、会社が新たに生み出した価値である「付加価値額」に対する割合で計算することもあります。付加価値額=営業利益+給与総額+減価償却費+福利厚生費+動産・不動産賃借料+租税公課で求められます。

関連記事 : 人件費高騰の理由は?労働人口や最低賃金の状況とコスト削減方法も紹介

人件費を抑える場合に気をつけること

人件費を削減したいからといって無闇に従業員の待遇を変更すると、働き手の意欲を下げたり、法令に違反したりするリスクがあります。人件費を見直す際は次の2点に気をつけましょう。

給与やボーナスを減らすリスクを考える

人件費削減のために給与やボーナスを減らすと、従業員の意欲が低下し生産性が下がる恐れがあります。会社への信頼がなくなり離職者が増えれば、人材不足によって商品やサービスの質が低下し、業績悪化につながる可能性もあるでしょう。

給与やボーナスを減らせば簡単に人件費を削減できるように思えますが、大きなリスクを伴うことを覚悟しなければなりません。

最低賃金を守る

従業員に支払う給与は最低賃金を守ることが法令で定められています。最低賃金は地域によって異なり、東京都は1,113円です(2023年10月現在)。最低賃金は時間額で示されますが、パートやアルバイトだけではなく正社員も対象です。時間換算した場合に最低賃金を下回らないように注意しましょう。

人件費を抑えるために見直すべき4つのポイント

人件費を削減するために見直すべきポイントはいくつかあります。ここでは、人件費削減のヒントを4つ紹介するので、参考にしてみてください。

1.従業員数を減らす

従業員数を減らした分、人件費を削減することが可能です。人件費削減には即効性がありますが、ほかの従業員の負担が増えるデメリットも考慮する必要があります。

無理な人件費の削減は、従業員の労働環境悪化やモチベーションの低下のリスクを伴っています。実施する際は慎重に行いましょう。

2.従業員一人当たりの生産性を高める

従業員一人ひとりの生産性を高め、売上をアップさせれば人件費率が下がる考え方です。生産性を高めるには、人材の配置や人事評価が適切に行われているかなど、現状を分析・改善していく必要があります。生産性を向上させるのは簡単なことではありませんが、実現すれば人件費削減だけでなく、会社の継続的な収益アップにもつながるでしょう。

また、一時的な費用はかかりますが、業務を効率化できるシステムを導入すると、将来的に人件費を削減できる可能性があります。長期的な視野で人件費を削減したいなら、少ない人員で業務をこなせる体制を目指しましょう。

DX人材の確保を実現する「フリーランス活用」とは?

フリーランスとDXを進めるための具体的なステップを紹介!

⇒DX先進企業のフリーランス活用事例集を無料でダウンロードする

生産性向上には、社員の就業規則を整備する方法があります。就業規則で賞与や退職金について明確に取り決めれば、従業員が安心して業務に取り組め、意欲も高まります。

小規模な企業では就業規則の届け出は義務ではありません。しかし、従業員が安心して働ける環境をつくり、労務トラブルを防ぐためにも規則を作成すると良いでしょう。

3.残業時間を見直す

無駄な残業時間が発生している場合、改善すれば人件費の削減につながります。従業員のコスト意識を高めるために「ノー残業デー」を設けるのも一つの手です。無理なく実現するには、「残業は絶対しない」というよりは、「必要な残業は認める」というやり方が効果的なようです。

4.正社員以外の活用を検討する

派遣社員やフリーランスといった非正規社員の活用を検討してみるのも良いでしょう。非正規雇用であれば、必要なときに必要なスキルを持った人材を確保できます。

派遣社員

派遣社員の場合、社会保険料などは派遣元会社が支払うため、その分の人件費を削減できます。ノンコア業務を派遣社員に任せれば、正社員がコア業務に集中でき全体の効率を上げられるでしょう。

関連記事:エンジニア派遣のデメリットとは?メリットだけでなく注意点も解説

フリーランス

フリーランスは労働基準法の対象ではないため、社会保険料を負担する必要がありません。自分の強みを活かして活動する人材が多いことから、教育コストをかけずに専門性が高い業務を任せられるのもメリットです。

フリーランスを探す際は、フリーランスに特化したエージェントサービスを使うのがおすすめです。レバテックフリーランスでは、企業向けにITフリーランスの提案を行っています。相談は無料なので、人件費削減を考えている場合はぜひご相談ください。

エンジニアの採用にお困りですか?

レバテックフリーランスなら即戦力エンジニアが最短1週間でチームに参画!

⇒レバテックフリーランスの資料を見てみたい

人件費に関するよくある質問

人件費を見直す際は、まずは一人あたりの人件費を明確にして平均値と比べてみましょう。ここでは、国が調査した人件費の平均値や人件費を抑える方法を紹介します。

Q.一人当たりの人件費はどうやって計算する?

従業員一人当たりの人件費は「人件費÷従業員数」の式で求めます。なお、人件費には給与や賞与のほか、退職金や福利厚生費などが含まれます。

Q.正社員一人当たりの年間の人件費の目安は?

厚生労働省の調査によると、1ヶ月の常用労働者一人あたりの労働費用総額は、408,140円です。この内訳は、現金給与額が334,845円(総額の82.0%)、現金給与以外の労働費用が73,296円(総額の18.0%)となっています。現金給与以外の労働費用には、福利厚生費や退職金などが含まれます。

Q.人件費を抑える方法は?

適切な人材配置や業務マニュアルの見直しで一人ひとりの生産性を高めれば、売上がアップし結果的に人件費を下げられます。また、派遣やフリーランスを上手く活用すれば、正社員の雇用と比べて人件費を削減できるでしょう。