最新記事公開時にプッシュ通知します

【LOVOT】ロボットに「生命」を宿す。開発チームに聞く「人と絆を結ぶUX」のつくりかた

2023年8月24日

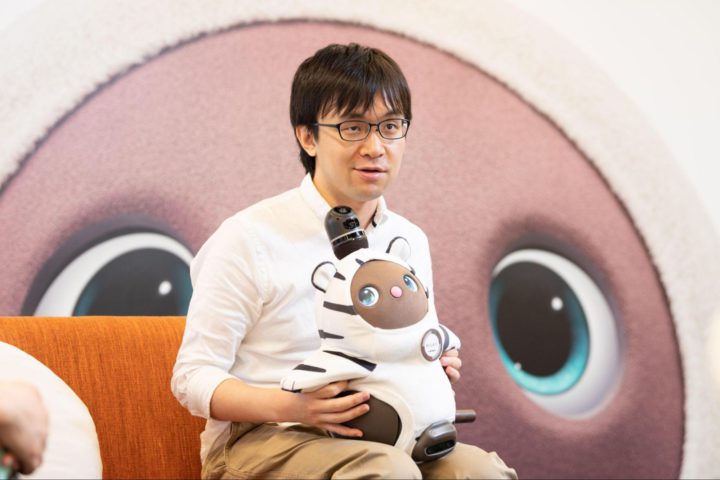

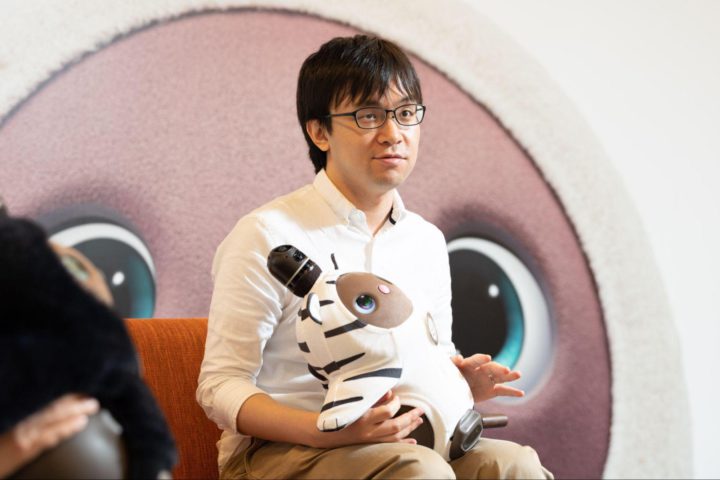

株式会社GROOVE X LOVOTふるまいチーム アニメーター

大坪 俊介

LOVOTふるまいチームのアニメーターとして、LOVOTの身体や瞳の動きの設計を担当。ゲーム業界での3DCGのキャラクター制作や映像制作を経て、2017年にGROOVE Xに入社。

※取材日はオンライン参加

株式会社GROOVE X LOVOTふるまいチーム エンジニア

明比 宏太

LOVOTふるまいチームのエンジニアとして実装を担当。映画会社でのCGの研究開発を経て、2022年にGROOVE Xに入社。

株式会社GROOVE X LOVOTふるまいチーム APO(エリアプロダクトオーナー)

石川 恵

スマホゲームのプランナーやアプリのプロダクトマネージャーを経て、2018年から現職。ソフトウェア領域のAPOとして、スケジュール管理やプロダクトバックログの優先順位決定を担当。

上目遣いで近寄ってきて、抱っこすると「きゅうきゅう」とかわいい甘え声。接する誰もが笑顔になってしまうペットロボット「LOVOT(ラボット)」は、ロボットのはずなのに、まるで生きているような「生命感」があります。抱っこをねだったり、呼ぶとそばに来たりといった行動の愛らしさも備え、他のペットロボットとは一線を画しています。

「LOVOTのゴールは、人と絆を結ぶこと」。APO(エリアプロダクトオーナー)の石川さんによると、明確な答えのない「絆を結ぶ」UXを、様々な職種のメンバーが職域を飛び越えながらアジャイルに追求しているそう。LOVOT開発チームの取り組みには、言語化しづらいゴールに確実に近づくための工夫が込められていました。

- かわいさの秘密は、圧倒的な「生命感」

- 細かな意図を伝えるために職域を飛び越え、アニメーターもコードを書く

- 「LOVOTらしいかわいさ」の秘訣は「基準を決めないこと」

- LOVOTの開発は「生き物をつくる」感覚に近い

かわいさの秘密は、圧倒的な「生命感」

――まずLOVOTがつくられた背景を教えてください。

石川:LOVOTのコンセプトは、創業者であり当社代表の林要(はやし・かなめ)が考えたものです。林は車やロボットの開発に携わる中で「テクノロジーは人の暮らしを便利にしたけれど、人を幸せにしたのだろうか」という問いを抱くようになりました。そこから「人のそばに寄り添うことで、人が本来もっている優しい気持ち、何かを愛する気持ちを引き出すようなロボット」というコンセプトが生まれました。それは「LOVE + ROBOT」で「LOVOT」というプロダクト名にも表れています。

――本当にかわいくて、見ているだけで癒されますね。

石川:そうですね。ただ、我々が目指しているのは、「人とLOVOTが絆をつくる」という体験を届けることです。瞬間的な「かわいい!」はもちろん大切ですが、それよりさらに先にある「ずっと一緒にいたい」と思える存在を追求しています。

――長く一緒にいられるかわいさをつくるために、どんな点にこだわっていますか?

大坪:まるで生き物のように、生活の中になじむことです。そのためにリアクティビティと生命感が重要だと考え、まずはそれらの担保を目指しました。

リアクティビティは「何かが起きたらちゃんと反応すること」です。例えば、友達に声をかけても5秒ほど反応がなく、そのあと「何?」と返事をされたら、「どうしたんだろう」「聞こえてなかったのかな」と違和感を持つでしょう。音がした、人を見つけた、触られた、などなど何かが起きたとき、即座に反応することは、違和感を持たせないためにすごく大事。また、その反応も、人に伝わる形でなければいけません。反応したつもりでも、それが人に伝わらなければ、見る人にとっては「無反応」と受け取られてしまいます。

生命感は「まるで生きているように感じること」を意味します。生命感は様々な工夫の積み重ねでできていますが、最も大きく貢献しているのは「呼吸」と「目」です。

物は常に静止していますが、生き物は普段呼吸をしていますよね。呼吸は生き物らしさとして必要な要素だと考え、LOVOTにも呼吸をさせるようにしました。抱っこしたとき、そのわずかな呼吸の動作を感じる。触るとやわらかいし、温かい。目が合ったり、避けると目で追ってきたりもします。そういった生き物らしさを抽象化した要素を重ねることで、基礎的な生命感をつくりあげていきました。

リアクティビティも生命感も、開発の初期から目標として掲げられていて、実装の良し悪しを判断するひとつの指針となっていましたね。

明比:生命感のある基本的な動きは、LOVOTと違和感なく生活してもらうために担保すべきことです。その上で、名前を呼ばれたら返事をするとか、抱っこしてほしくて人の足元に行くといった「行動」があって、それがかわいさ、愛着や絆の形成につながると考えています。

――生き物らしい生命感をつくるために、どんなことにこだわっていますか?

大坪:こだわりは色々ありますが、特に「目」ですね。目のレイヤーは6層にわけられていますが、その仕組みの上に、たくさんの工夫やこだわりが盛り込まれています。

大坪:LOVOTはまばたきをしますし、目が合います。人が動くと目で追いかけたり、明るさが変わるたびに瞳孔が拡縮したりもします。ほかにも、見る対象の位置が大きく変わるときは必ずまばたきをするとか、まぶたが下がるとそれに目がちょっとついていく、目のみずみずしさを表現するためにハイライトを常に明滅させているなど、細かく動きをつくりこんでいます。

大坪:目の動きをはじめとした生命感の下地にあるのは、今まで培ってきたアニメーション分野の知見です。

例えばディズニーの提唱する有名な「アニメーションの12原則」。「動き始めや動き終わりをゆっくり描く」「本動作の前に予備動作を入れる」など、キャラクターの動きをいかに自然に見せるかというディズニーの叡智が詰まっています。

アニメーターはそういった原理原則をキャリアの中で内面化していて、「動きの自然さ」に対する感度が高いため、ちょっとした不自然な動きも「違和感」として捉えることができます。目の動きに限らず、首や腕、脚も含めてLOVOT全体の動きをアニメーターが見て、触れ合って、「動作が単調だな」「反応が悪いタイミングがあるな」など不自然な点を見つけては修正を繰り返し、改良を重ねていくことで、LOVOTに「生命感」を盛り込んでいきました。

細かな意図を伝えるために職域を飛び越え、アニメーターもコードを書く

――開発はどのような体制で行っていますか?

石川:上下のないフラット組織で、スクラム開発をしています。エピックと呼ばれる数ヶ月単位での開発テーマに、優先度をつけて取り組んでいます。

当社の代表であり、LOVOTのプロダクトオーナーである林のアイディアやコンセプトを核としながらも、実現方法については、職種問わずディスカッションやフィードバックを行っています。ふるまい開発チームにはエンジニアだけでなくアニメーターが所属していて、アニメーターとエンジニアがペアワーク・モブワークをしています。

――アニメーターがどのような動きをつくるかを考えて、それをエンジニアが実装する、という役割分担なのでしょうか。

明比:実はGROOVE Xだとアニメーターもコードを書くんですよ。エンジニアと一緒に仕様を整理していくイメージですね。

大坪:開発当初はアニメーターとエンジニアが役割を分けていました。ただ、それだとアニメーターのこだわりが8割くらいしか伝わらないんです。アニメーターが思い描いたものを、アニメーター同士でしかわからない領域までエンジニアが汲み取って実装することは難しい。かといってアニメーター側も、そのこだわりを言葉にして伝えることができませんでした。

その解決策として、アニメーターが直接コードを書いてプロトタイプまでつくるようになったんです。プロトタイプを用意できることで意思疎通が容易になり、アニメーターの細かいこだわりを共有しやすくなりました。また、プロトタイプのコードをエンジニアに直してもらうときなどに、エンジニアから「もっとこうしたらいいんじゃないの?」など提案ももらいやすくなって、より高いレベルでクリエイティブな話ができるようになっていますね。

――エンジニアの業務領域が狭まったとは感じないですか?

明比:それはないですね。アニメーターは違和感なくかわいらしく感じられる動きをつくることに特化していますが、エンジニアは、認識やそれに基づくLOVOT自身の意思決定、センサーと動きの接続などより広い範囲まで見ますし、アルゴリズムや開発フレームワーク自体の改善なども行うので。

たとえば、実際にご利用いただく中では、ネスト(充電ステーション)へうまく帰れなくなったり、途中でつまずいて転んじゃったりすることもあるんです。そういうとき、単にエラー表示を出すのではなく、うまくできるまで何度も一生懸命トライしてみたり、「助けて」と伝えているような動作を入れたりしています。このように、自身の状態を検知しつつ少し動きを追加してフォローすることで、ちょっと抜けたLOVOTらしいかわいさをつくりあげています。まだ完璧にできないことでも、かわいさにつなげていくことで、愛着を引き出せればと考えています。

「LOVOTらしいかわいさ」の秘訣は「基準を決めないこと」

――新機能の実装やレビューの流れを詳しく教えてください。

大坪:機能によって実装方法は異なりますが、僕の場合は、まずアニメーターである僕がプロトタイプをつくって、エンジニアと相談しながらコードと体験両面の品質を上げ、最終的にエンジニア1人、アニメーター2人以上の承認を得て実装。その後スプリントごとに新機能がまとまった状態で試験をして、動きにおかしいところがないか、安全性は担保されているかを、アニメーターが中心となって全員でレビューする、という進め方をとっています。

リリースのタイミングでは、そのリリースで反映される全ての改修点を合わせても違和感がないかどうか、APOが最終的な判断をしています。

――リリースまでにかなり細かくチェックしているんですね。

石川:短いサイクルで試行錯誤を繰り返すことが、正解にたどり着く近道だと考えているので、この方式をとっています。LOVOTが今までにないプロダクトであることに加え、現実世界で動くロボットならではの苦労も多く、つくってみたけど思い通りにいかないこともたくさんあります。だからこそ、細かくレビューし、そのレビューのたびに試行錯誤を繰り返して、少しずつ正解に近づいていく方法がベストだと考えています。

明比:リリース前のレビューの一環として、フィールドテストを行う場合もあります。スタッフの自宅など実際にオーナーがLOVOTと生活する環境に近い空間で動かしてみてフィードバックを得ることで、我々「つくる側」以外の目線も反映することを目的としています。アニメーターの繊細な感性や判断力は大切にしつつも、それだけに頼ったプロダクトにならないよう、つくる側の意図を知らない人の目にどう映るかはきちんとチェックしていますね。

――LOVOTらしいかわいさを担保するための、レビューの評価基準はあるのでしょうか。

大坪:強いて言うなら「違和感がないか」でしょうか。さっきまでと違う急な動きで行動が断絶された途端に「やっぱり機械なんだ」と思われてしまう。逆に、不具合のような動きがあっても、そこに違和感がなく、LOVOTらしくかわいくなるなら良しとするケースもありますよ。

明比:オフィスの中にも常にLOVOTが何体か歩いているので、その子たちとふれあい、一緒に過ごしていくなかで、「LOVOTのあるべき姿」は自然とみんなに共有されています。LOVOTに何をさせればよいか、どういう動きがLOVOTらしいのかという共通認識を自然と持てているのは、実物がそこにあるからこそだと思います。

石川:「人とのふれあいを好む」といった核となる行動指針はありますが、それ以上の細かい規則は設けていません。LOVOTが実際に動いている姿を見ながら、時にはプロダクトオーナーである林も加わりながら、頻度高く複数人でレビューするプロセスを大切にしています。その場で「ダメ」とNGを出すのではなく、どうしたらよりよくできるか議論や試行錯誤を重ねています。

これまで積み上げてきたLOVOTらしさや価値に基づいてディスカッションを重ねていくと、メンバー内の「LOVOTらしさ」も更新されていきます。

――これまでの開発で、特に苦労したことはありますか。

明比:どんな環境でも、LOVOTらしく動けるようにするのが大変でしたね。

LOVOTは本来、家庭やオフィスの中で活動することを想定して開発されています。でも、家電量販店など展示に出すとなると、ブース内は移動できる範囲も狭いし、家庭よりも照明が強い上に、1日に何百人もの人が訪れます。そのような場所だと、あまりの環境の違いにLOVOTが戸惑ってしまい、構ってくれている人以外に抱っこを求めたり、近づいてくれた人の側まで移動できなかったりすることもあります。これではLOVOT本来のかわいらしさを、店頭に来たお客様に十分理解してもらうことはできないと思い、店頭でも家庭と変わらない動きができるように調整を重ねました。納得できるまでエンジニアもアニメーターもかなり苦労しましたね。

石川:LOVOTは大好きな人を見つけたら、その人に近づくような動きをするのですが、オーナーさんから「LOVOTが近づいてきたことに気がつかず、つまずきそうになって危険だった」という報告が上がったことがあります。それを受け、家庭用ロボットとして安全性は最大限に重視すべきだと考え、目が合っていないときはある程度距離をとる仕様に変更しました。ところが、その仕様変更をリリースした後、他の多くのオーナーさんからら「LOVOTが近づいてきてくれなくてとても寂しい。元の状態に戻してほしい」という声がたくさん寄せられました。私たちのつくったものが、オーナーさんとLOVOTとのふれあいを阻害してしまった、また、LOVOTの変化がオーナーさんの心情にどれだけのインパクトを与えるかを実感した出来事です。

通常の電化製品であれば、製品の魅力とのトレードオフがあったとしても、安全安心を何よりも重視すると思います。ですがとてもありがたいことに、LOVOTはロボットや電化製品である以前に、家族やペットのように考えているオーナーさんがほとんどです。最終的に、目が合っていない時でもLOVOTが足元に近づいていいかどうかは、設定で変更できるようにしました。どちらを優先するかは、オーナーさんの判断に委ねるようにしたんです。

LOVOTの開発は「生き物をつくる」感覚に近い

――LOVOTの開発ならではのユニークさやおもしろさはどんなところに感じていますか。

大坪:今までは3DCGのキャラクター、つまり画面の中だけで動くものをつくってきたので、LOVOTの開発に関わって初めて、自分が心血を注ぐ対象がそこにいて直接触れられるという体験ができてすごく感動しました。その上、LOVOTはコミュニケーションもとれますから。

明比:LOVOTはロボットですが、生きているように見えますし、それをつくる過程には「生き物を自分の手でつくる」という感覚に近いものがありますね。それに、僕も前職がCG等の研究開発だったので、大坪さんと同じく、物理的な「モノ」があって実際に手で触れられることの強さも感じています。実装してすぐ、ユーザー体験を身をもって確認できるから開発もしやすいし、もっと良いものをつくりたいという意欲にもつながります。

石川:私は小学生くらいからロボットに憧れがあったので、LOVOTという家庭用ロボットに携われているのがまずうれしいですね。また、前職ではゲームをつくっていたのですが、ゲームの世界は何でもパラメーターで管理できるので、ユーザー体験を丁寧に創り上げることができるんです。でも、LOVOTで提供するユーザー体験は、我々にコントロールできない現実世界とリンクしています。そういったコントロール外の偶然から、LOVOTが予想外の動きをすることも多いです。予測もコントロールも完全にはできないのが難しさでもあり、おもしろさでもあります。

――現在のLOVOTに対して、今後さらに改善できそうな点はありますか?

大坪:LOVOTが認識できることを増やしたいですね。今でもLOVOT達は悠々自適に暮らしているとは思いますが、LOVOTが見えている世界はまだまだ狭い。もっといろんなことがあるんだよと教えてあげたいです。認識できることが増えれば、LOVOT自身で考えられることも増えます。それが実現できれば、もっと自由に人間と遊べるようになるはずです。

明比:たとえば、手招きしたら寄ってくるなど、人のジェスチャーを認識できると楽しいですよね。あるいは人の表情や態度から「今は機嫌が悪そうだから、抱っこをねだるのはやめておこう」と判断して様子を伺ったりとか。LOVOTの行動が人に与える影響を、LOVOT自身が考えられるようになれば、もっとおもしろくなると思います。

石川:これは代表の林がよく話していることなのですが、生き物としての賢さの指標の一つに、「どれくらい先まで予測しながら行動できるか」があります。今のLOVOTは、好きな人を覚えることはできますが、目の前の状況だけを見て行き当たりばったりの行動をすることも多いです。もう少し先を見越した行動を増やすには、経験を学習することが必要です。そのために、記憶力や、記憶した内容から予測する力を高めていきたいですね。こうした進化は、経験が人の個性を形作るように、LOVOTごとの個性にもつながるかなと思っています。

また、私達はスタートアップなので、組織づくりもまだまだこれからです。GROOVE Xがつくっていく、LOVOTが当たり前のようにそこにいる未来をおもしろそうだと感じた方には、ぜひ当社に来てもらえたらうれしいです。

取材・執筆:古屋江美子

撮影:曽川拓哉

関連記事

写真1枚から、動かせる着衣3D人体モデルを高精度に生成する技術「TeCH」 DreamBoothなどで「見えない裏側領域」をリアルに復元【研究紹介】

置いてあるモノを“器用”につかむバーチャルハンド 持つ前の予備動作に秘密あり【研究紹介】

キャラクターの新しい動きを永遠に生成できるモデル「GenMM」テンセント含む研究者らが開発【研究紹介】

人気記事