最新記事公開時にプッシュ通知します

分割キーボードの「肩こり改善」効果、医学的に見てどう? “デスクワーク痛”対策の現実解を求めて【フォーカス】

2025年4月8日

文京学院大学保健医療技術学部理学療法学科 准教授

上田 泰久

理学療法士。博士(医学)。横浜新緑総合病院リハビリテーション科を経て、2007年4月より文京学院大学保健医療技術学部に所属。2020年4月より現職。機能解剖学・生体力学の観点から、首や肩のこりなどのメカニズムや、運動療法、セルフケアに関する研究に従事。著書に『理学療法士が教える 自分でできる首コリ・痛みの治し方』(マイナビ出版)など。趣味は温泉巡り。旅先でぼーっとすることが大好き。

プロフィール(文京学院大学公式サイト内)

researchmap

デスクワークによる肩まわりの不調を軽減したい――。こう願う人々の間で注目度が高まりつつあるガジェットのひとつが、「分割キーボード」です。「分割キーボードで肩こりが消えた/マシになった」というような声を、たびたびSNS上で見かけます。しかし、その効果について科学的に検証した、確かな研究結果はあるのでしょうか。

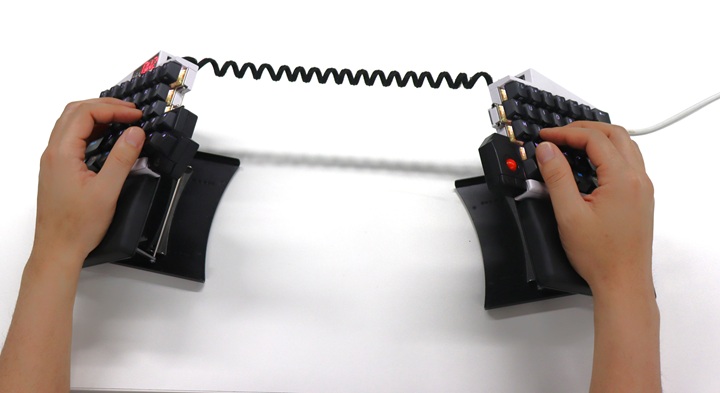

▲分割キーボードの例(編集部撮影)

「エビデンスは『まだ曖昧』というのが正直なところですが、一定の有効性はあるのでは」――。このように語るのは、文京学院大学保健医療技術学部の上田泰久准教授。理学療法⼠であり、首・肩こりのメカニズムや対策法の究明に取り組む研究者でもあります。

なぜ、そのようにいえるのでしょうか。また、分割キーボードに限らず、ネット上には肩こり予防をめぐって「デスクの高さや肘の角度の調整」「アームレストやトラックボールの導入」と取捨選択に迷うほど多種多様なTipsが転がっていますが、「とりあえずは、これを」とおすすめできるような「最低限の対策」は存在するのでしょうか。

長年、肩こりと向き合い続けてきた上田さんに、分割キーボードの効果、そしてデスクワークによる不調を防ぐための現実的な対策について、見解をお聞きしました。

肩甲骨と手首に恩恵あり

――早速ですが、分割キーボードの効果にエビデンスはあるのでしょうか? 調べた限り、国内では、分割キーボードに関する学術論文が見つけづらいような印象があります。

上田:私自身もキーボードの専門家ではないため、恐縮ながら、あくまで大まかに調べた範囲での回答となります。まず、分割キーボードの使用による身体的な効果をめぐっては、数人~数十人規模の限定的な規模の研究なら、肩や首などへの負担や、デスクワークの疲労感の軽減に、有効性があると示唆するものが、海外でいくつか見つかります。ただ、大規模な調査結果が、学術的に認められた事例は見当たらず、科学的な根拠づけについては、現時点では「まだ曖昧」なように感じられます。

その上で、私自身の知見からお話しますと、「分割キーボードは、使い方によっては肩こり予防に有効」なのではないかと個人的に考えています。端的にいえば、「姿勢を固定することなく作業できるため、肩こりを予防できる」のでは、と。

――詳しく教えてください。

上田:まず、肩こりのメカニズムについて説明させてください。肩こりの原因というのは多岐にわたりますが、大きな要因のひとつに、「滑走不全」と呼ばれる現象があります。長時間同じ姿勢で居続けることで、筋肉同士に過度な負担がかかり、筋膜を含めた結合組織が絡み合って「スムーズに動かない状態」を引き起こします。すると、筋肉が本来持つ滑らかな動きが失われてしまい、動きが制限されたり、痛みが出たりします。これが滑走不全です。

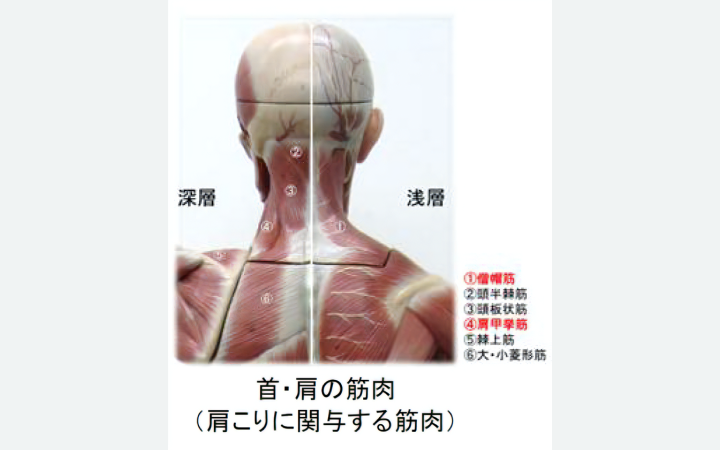

デスクワークでずっと同じ姿勢をとってしまうと、肩甲骨に付着する「僧帽筋」と、より深い層にある「肩甲挙筋」や「菱形筋」などがスムーズに動かない状態(滑走不全)を引き起こします。この滑走不全により、筋膜を含めた結合組織にある痛みのセンサーが刺激され、それによって発される痛みが、肩こりとして自覚されます。

特に、通常のキーボードの場合、どうしても両手の位置を固定して作業しがちになるため、肩甲骨の動きが制限されてしまい、この滑走不全が引き起こされやすい。

上田:一方、肩まわりで滑走不全を起こさないための対策方法は、単純です。マッサージとストレッチと運動療法です。すなわち、定期的に、筋膜や筋肉同士を手でほぐし(マッサージ)、筋膜や筋肉同士を伸ばしたり(ストレッチ)、各筋肉を別々に収縮させる(運動療法)のです。こうすることで、滑走不全の予防が可能だとされています。

ここで、分割キーボードの使い方によっては、滑走不全の防止に大いに役立つのではないかと、私は考えています。

具体的には、左右に分割したキーボード同士の間隔を広げたり、狭めたりと、定期的に変える。すると、両腕の位置や開き具合が変わります。それに連動して、肩甲骨の位置や角度も変化します。結果として、僧帽筋や肩甲挙筋、菱形筋も位置を変えることになるので、筋肉や筋膜に過度な負担が生じずに済み、滑走不全を防げる。このようにして、肩こりの予防・改善につながるのではないかとみています。

――作業中に分割キーボードの間隔を定期的に変えることで、自然と肩甲骨まわりをストレッチしたかのような効果が得られるということでしょうか。

上田:はい。

また、分割キーボードの活用には、他にも大きなメリットがあると感じています。手首の負担を大きく軽減できる可能性があることです。

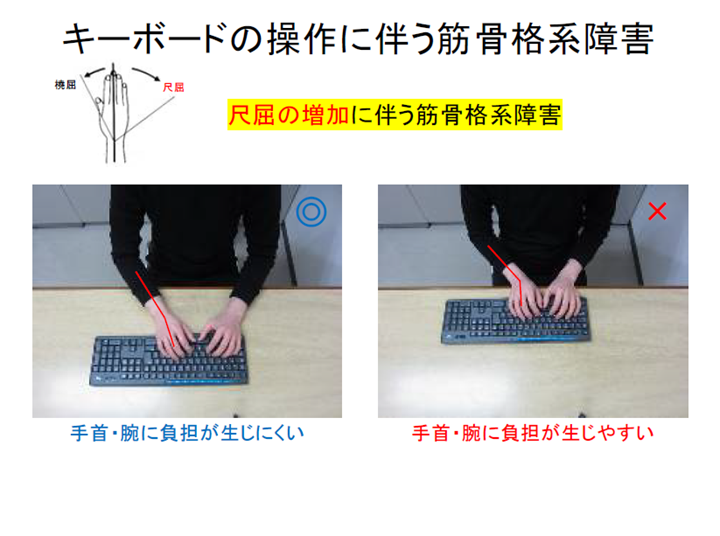

通常のキーボードは両手の間隔が狭いため、さまざまなキーに指を届かせるために、尺屈(小指側に手首を曲げること)という動きが多用されます。医学的には、こうした手首の使い方は避けるのがベターとされています。同じような角度や方向の負担を、日常的に手首へとかけ続けると、筋・腱・神経の障害(『頚肩腕症候群』『狭窄性腱鞘炎』『手根管症候群』など)が起こりやすくなるからです。

ただ、分割キーボードならば、手首が自然な角度になるように配置しての作業もしやすく、結果として筋・腱・神経への負担が減るので、こうした障害の発生も防ぎやすいのではないでしょうか。

総括すると、手首を自然な角度に保ち、肩甲骨をさまざまな方向に動かしながら打鍵できる。これが、分割キーボードが持つ大きなメリットなのでは? というのが私の見解です。

エビデンスにとらわれなくていい

――分割キーボードは一定に有効性がありそう、というお話でしたが、あくまで肩こりを予防するための選択肢のひとつ、という位置づけかと思います。そもそも、デスクワークをする上で、身体の不調を軽減できる姿勢や環境の「理想形」はあるのでしょうか。

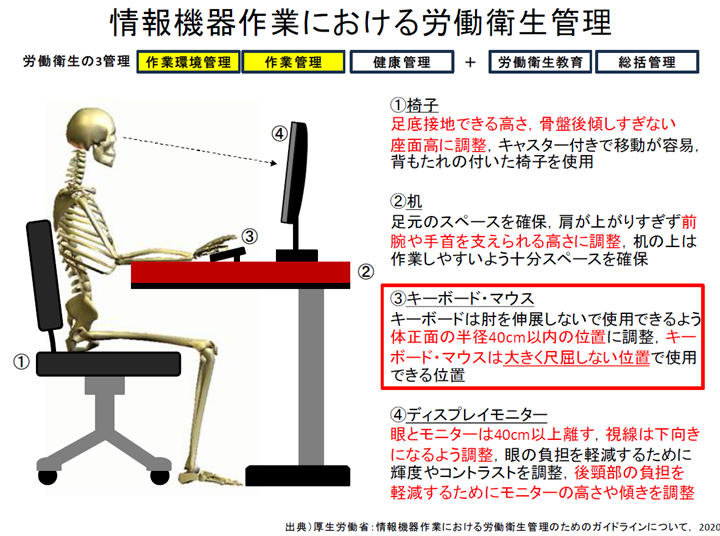

上田:基本的には、厚生労働省が公表している「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」を参考にすると良いと思います。端的にいえば、「パソコンで仕事をする人が身体を壊さないようにする」ためのガイドラインです。

椅子は、足裏が床につく高さにする、モニターは目から40cm以上離す…など、理想的な作業環境や姿勢に関する指針を、数字なども交えて具体的に解説されています。

当然ながら、各項目の内容は科学的な知見に基づいており、信頼性は高いです。

――このガイドラインの内容を全て守るのが、理想的ということでしょうか?

上田:大きな指針にはなります。とはいえ、結局のところ、体格や体質は人それぞれですし、同じような条件で作業をしていても、肩や首への負担のかかり具合は変わってきます。そのため、ガイドラインを遵守しているつもりでも、身体に何かしらの不調や痛みが出てしまうことは、どうしてもあり得ます。

なので、ガイドラインはあくまで指針であって、そこまで縛られなくてもよいかと思います。重要なのは、こうした痛みを「体からの危険信号」と捉えて、痛みに合わせた自分なりの対策をとっていくこと。

例えば、手首に痛みがある場合。ガイドラインには書かれていませんが、分割キーボードもそうですし、トラックボールや垂直マウス(縦型マウス)を試してみるのも良いかもしれません。これらは手首の関節をねじることなく自然な角度での操作が可能になるため、手関節や腕への負担を軽減する効果が期待できるかと思います。

肩や首の痛みを感じる場合、アームレストも効果的でしょうね。肘や前腕を支えてもらうことで腕の重量が免荷され、肩や首への異常発生の予防に大きな効果があります。

健康に気を使っているエンジニアさんの間では、近ごろ、昇降デスクも注目されていると聞きます。現実的に考えてみても、長時間の座位は、心筋梗塞や脳血管疾患のリスクを高めるという研究報告がありますから、やはり昇降デスクを用いて立ったり座ったりを切り替えながら作業するのは、健康リスクの軽減に大きく役立つのではないかと思います。

――そう考えると、身体の不調を軽減する目的でエンジニアなどがよく使うツールは、ガイドラインに載っていなかったり、学術的にはまだ広く検証されていなかったりしても、「実際、科学的に見ても効果がありそう」といえることが多いのでしょうか。

上田:そうだと思いますよ。「これを使うと、身体が楽になる」という実感が明確だからこそ、そうした道具は、皆さんの間に浸透していくのだと思います。「なんとなく効果があるかも?」という程度だと、いろんな人に使われ続けるとは考え難いですよね。

なので、「このキーボード、肩こりによかったよ」といった現場の感覚は、多くの場合、「実際、正しい」んですよ。

確かに、既にエビデンスがあり、ガイドラインにも記載されている作業姿勢・作業環境を参考にすることは重要です。また、現場のニーズに合わせて考案された最新のキーボードや周辺機器は、まだ研究が少なくエビデンスレベルも低いのが現状です。ただ、こうした現場で生まれた「身体の不調が軽減する知恵やノウハウ」については、「後から科学的に裏付けるために検証したところ、やはり正しいとわかる」ことも多いのです。

ですから、現場で浸透している道具のなかで「これ、良さそうだな」と思うものがあれば、エビデンスの有無にとらわれず、身体の不調が軽減するかどうか積極的に試してみることをおすすめします。

最低限、5秒ずつだけでもこの運動を

――「ガイドラインの内容全部を守ろうとしても、集中していると無意識に姿勢が崩れる」「かといって、自分の悩みに合った道具も見つからない」など、さまざまな理由で正しい姿勢を意識し続けたり、理想の環境を構築するのが難しい、という人もいるかと思います。不躾な質問ですが、「最低限、これを守れば大分身体の不調はマシになる」というような、おすすめの対策はありますか。

上田:確かに…。「そもそも痛みに鈍感で、自分の不調に気づかない」という人もいらっしゃいますしね。

さすがに「これだけやれば万事解決」という対策は思いつきませんが、デスクワークに最も多い悩みである肩こりについてなら、ある程度アドバイスできるかもしれません。まず、誰にとっても、どんな姿勢で働いていようとも有効性のある肩こり対策は、定期的に作業を止めて休憩を取り、リラックスすることです。身体の緊張を緩め、血行を促進してあげるというのがやはり重要です。

そこまで長く、休憩時間をとる必要はないかと思います。在宅ワーク時を想定した内容とはなりますが、日本人間工学会は、眼精疲労や筋骨格系障害を予防する方法として、20分に1回、20秒の休憩を取り、立ち上がって20フィート(約6メートル)遠くを見つめる「20-20-20 ルール」を推奨しています。

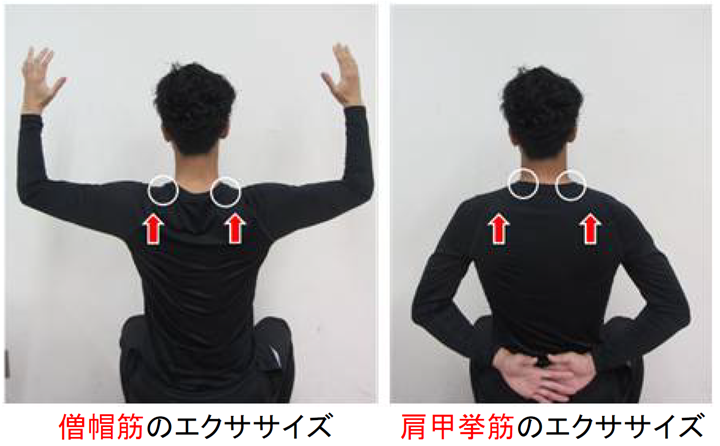

「20分に1回は頻度が多すぎる。できる限り作業を続けたい」という方は、1時間に10秒だけでもいいので、滑走不全を防ぐために軽いエクササイズを取り入れてみてください。それだけでも、肩こりの予防効果はかなり期待できます。具体的には、以下の2つをおすすめしたいです。

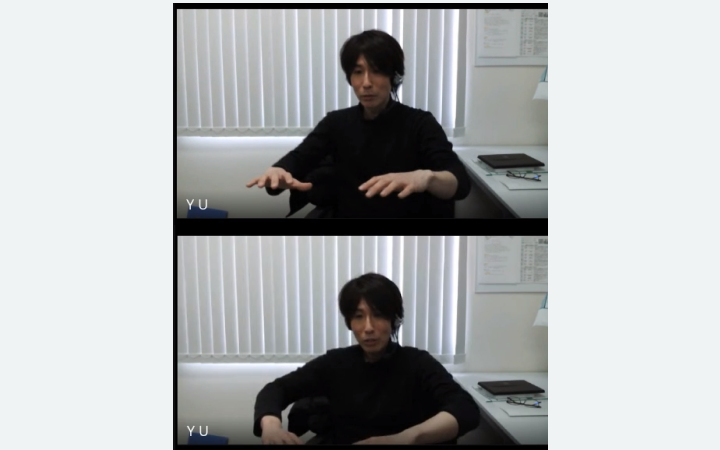

・僧帽筋のエクササイズ

- 1. 床と二の腕が並行になるように腕を持ち上げ、肘を開いて手先は上に向ける

- 2. 肩を上げ下げする。腕の位置や手先はそのままに、肩だけを上にゆっくりと上げ、力を抜きながらゆっくりと戻す

・肩甲挙筋のエクササイズ

- 1. 両手を後ろに回して、片手で逆の手首をつかむ。

- 2. 腕の位置はそのままに、肩だけを上にゆっくりと上げ、力を抜きながらゆっくりと戻す。

参考:『理学療法士が教える 自分でできる首コリ・痛みの治し方』(マイナビ出版)

上田:こうすることで、僧帽筋と肩甲挙筋がそれぞれ別々に収縮し、筋肉同士の滑走不全(筋肉同士がスムーズに動かない状態)を予防することができます。本来は、これら2種類のエクササイズを10回ずつ行うのが理想ですが、「両方を1回、5秒ずつ行う(計10秒)」だけでも一定の効果があるかと思います。

それでもなお肩の痛みや不調が続いた場合には、やはり我慢せずに理学療法士や整形外科医などに相談するのが大切です。専門家に診てもらう最大のメリットは、客観的な視点から身体の状態を評価してもらえること。自分でも気づかないうちにできてしまった姿勢のクセや筋骨格の異常に対し、適切なアドバイスや治療法を提供できるかと思います。

いろいろとお話をしましたが、やはり働く環境や体質によって皆さんが抱える悩みは異なりますし、私自身もまだまだ勉強中の身です。教科書的な知識だけでなく、現場で働く方の生の声を聞くことで、新たな発見や気づきを得ることがたくさんあります。

今回の分割キーボードのように、エンジニアの皆さんの現場で「これは良い」と評判の道具やノウハウがあれば、私にも教えてほしいぐらいです。医学的な視点でその効果の理由を解明できたら、それは立派な「新規研究」となりますから(笑)。今後も現場で働く皆さんの悩みごとに耳を傾け、ひとりでも多くの方のお役に立てるような研究や情報発信を続けていければ、と思っております。

取材・執筆・編集:田村 今人

関連記事

睡眠不足はキャリアにも影響。知らないと危険な健康リスクと高パフォーマンスを維持するための睡眠セルフケア3つ

「1日1万歩で健康」説はやっぱり本当? 歩数や座位時間と死亡率の関係を調査、7万人を対象に【研究紹介】

【産業医が教える】健康管理とキャリア形成 従業員と企業の双方が持つべきヘルスリテラシーとは

人気記事