最新記事公開時にプッシュ通知します

『エヴァ』は現実につくれるの? “透明マント”稲見昌彦教授に聞く、フィクションからエンジニアが学べること【フォーカス】

2024年6月11日

東京大学先端科学技術研究センター 教授

稲見 昌彦

博士(工学)。人間拡張工学を専門分野とし、特定の対象物を透明かのように見せられる「光学迷彩」技術を手がけたことで世界的に知られる。人間の肉体の限界をテクノロジーの力で広げる「自在化技術」の開発や、自在化による認知心理の変化について分析する「稲見自在化身体プロジェクト」では研究総括を務める。少年時代にSF映画「地球最後の日」を鑑賞したとき、僅かな人数しか搭乗を許されない脱出ロケットの乗員に科学者が選ばれるのを見て、「あ~科学者になれば地球が滅んでも生き残れるんだ」と思ったことがある。

プロフィール(東京大学 先端科学技術研究センター公式サイト内)

稲見自在化身体プロジェクト

ロボット技術やVRなどを駆使し、人間の限界を広げる「人間拡張工学」。この領域の第一人者として知られる稲見昌彦さん(東京大学先端科学技術研究センター教授)が主導する「稲見自在化身体プロジェクト」では、人間がロボットや人工知能などと自己主体感を保ったまま一体化する「人機一体」の実現を目指しています。稲見さんが実現を目指しているものは、まさに「SFの世界」といってもいいでしょう。

小説やアニメに、映画。これまでさまざまなSF作品が、人間と機械が一体化した世界を描いてきました。1995年にスタートしたテレビアニメが社会現象を巻き起こし、さまざまな影響をもたらし続けている『新世紀エヴァンゲリオン』シリーズも、そんなSF作品のひとつです。この作品では、主人公らパイロットが「エヴァンゲリオン」と呼ばれるロボット※1と神経を介して接続し、直感的に機体を操作している様子が描かれています。機体が受けたダメージがパイロットに痛覚としてフィードバックされる描写を踏まえると、エヴァはある種の「人機一体」を描いた作品ともいえそうです。

今回は「エンジニアこそ、SF作品に触れるべきです」と語る稲見さんに、「現代の科学技術や人間拡張工学は、エヴァンゲリオンを現実のものにできるのか」を取材してお聞きしました。『エヴァ』をはじめとした数々のSF作品は、ITエンジニアを含めた技術者に何をもたらすのでしょうか。

(※1):厳密には人造人間ですが、便宜的にロボットと表現しています

「神経接続」や「L.C.L」の現在地

——現段階の科学技術の水準で『エヴァンゲリオン』はどこまで再現可能なのでしょうか?将来的な可能性と併せてお聞かせください。

稲見:『エヴァンゲリオン』を完全に再現できるかといえば、現段階ではできないし、将来的な再現可能性も「わからない」という答えになります。ただ、「エヴァ」の操縦システムの構成要素を細かく分けて考えてみると、実現可能なものはいくつかあると思います。

たとえば、神経接続による機体の操作。パイロットはその神経を「エヴァ」に接続することによってそれぞれの感覚を共有し、機体の操作を行っているとされています。具体的な仕組みは明確になってはいませんが、おそらく実際に存在するさまざまな技術の延長線上にあるものだと私は考えています。

そのひとつが、微小な金属の電極を人の神経内に挿入し、神経の活動を記録する「マイクロニューログラフィー」という手法です。たとえば指先に何かが触れた際に生じる神経の活動を、音声情報に変換することで観測可能にしています。これを応用して、逆に特定の「音」を電気信号へと変換し、電極を通じて神経に送ることで、実際に何かに触ったような感覚を人体に再現できる、という技術も存在します。

「マイクロニューログラフィー」自体は20年ほど前には実用化されている技術なので、ひょっとすると「エヴァ」の制作陣もこうした研究を参考にしながら設定を考えたのではないかなと、個人的には推測しています。

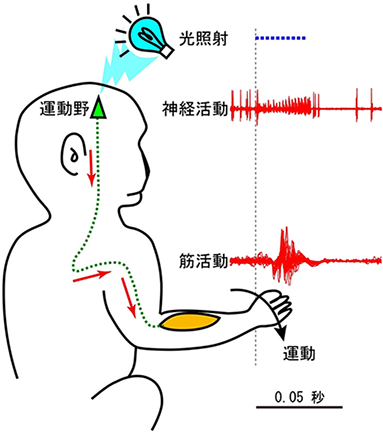

ほかに、神経接続につながり得るものを挙げると、脳科学の世界では「オプトジェネティクス」という分野の研究も進められています。簡単に言うと、「光によって細胞の機能を制御する技術」ですね。「チャネルロドプシン」という物質を脳内の神経細胞に発現させ、特定の色の光をその細胞に直接照射することで手の運動を引き起こすという手法もあり、「生理学研究所」などの研究チームが2020年にサルを実験体とした実験を成功させています。遺伝子改変を伴うので、人間に用いるための倫理的なハードルは相当高いと思いますが。

——さらに研究が進めば、神経と身体がどのように接続され、どのような仕組みでそれらが連動しているのかがわかるかもしれませんね。そのうえで、直感的な機体の操作は、実現できると思いますか?

稲見:「エヴァ」は操縦者との「シンクロ率」が高まるにつれ、そのパフォーマンスをより高度に発揮し、直感的な操縦ができるとされていますが、この設定はかなり現実的なものだと思っています。

というのは、「ブレイン・マシン・インターフェース」(脳と機械を接続する技術の総称)の精度が上がり、仮に脳と機械が直接的につながるようになったとしても、結局操縦者が外部から受け取る情報や刺激の感覚は、自分の身体とは大きく変わってしまうため、意図通りに機械を動かすには一定のトレーニングが必要になるはずなんです。

そして現実世界には、こうしたトレーニングを経て、まさに操縦者と機体の動きを「シンクロ」させていく技術があります。大阪大学の前田太郎先生が研究を進めている「つもり制御」という、2本のジョイスティックのみでロボットを自在に操縦する技術です。

操縦者の力加減や細かな動きによるスティックの操作を、ロボットが学習することで、精密な操作を簡単に実現できるんです。

まず、事前にさまざまな動作をインストールされたロボットが、インストールされた通りの動きを実演します。操縦者は、その動きに合わせ、自分がロボットを動かしている「つもり」になって、ジョイスティックを握り、ガチャガチャと好きなように操作します。これを繰り返すと、ロボットは「機体がこういう動きをするとき、この操縦者はこういう操作をするんだ」と、動きに対応した操縦者の力加減や操作の角度を学習をしていきます。すると、最終的には2本のスティックのみで複雑な操作が可能になるのです。

——パイロットの肺の中ごと、エントリープラグ(コックピット)内を満たす液体「L.C.L」も、とても印象的なテクノロジーです。パイロットは、L.C.L内の酸素を、液体を介して吸収し呼吸しているわけですが、さすがにこれは実現できないですよね?

稲見:いえ、そんなこともありませんよ。いわゆる「液体呼吸」の研究も進んでいます。しかも、ネズミを用いた実験レベルでは成功していますし、人間でも、身体サイズが赤ちゃん程度の体積であれば、液体呼吸は可能だと言われています。

ただ、L.C.Lについては、「操縦士を振動や衝撃から守る機能を果たしていること」にも注目すべきでしょうね。もしも将来、「エヴァ」のように人が乗り込める巨大ロボットが実現したら、移動するだけですさまじい揺れが発生し、搭乗者はかなり大変な目に遭うでしょう。その点で、「呼吸ができる液体」でコックピットを満たすというソリューションは、ひとつの参考にはなるかもしれません。

SF作品は、エンジニアに「What」を提供する

——エヴァを始めとして、SF作品に登場するロボットは「人型」が多いですよね。これになにか理由はあるのでしょうか?

稲見:作者がリアリティーを意識し、作中のロボットが人型であるという設定に、実用的な意味合いも込めているのだとしたら、基本的には「操作しやすいから」なのでしょうね。というのも、主人公が第1話で突然8本足のタコ型ロボットとコントローラーを渡され、「これを操ってください」と言われても、きっとどこをどう動かせばいいのかわからず困ってしまうはずです。操縦者の身体感覚の延長にある人型ロボットなら、動かし方がイメージしやすいのではないかと。

また、SFもあくまで商業作品ですから。メタな話をすると、単純にロボットが人型である方が「人々からの注目を集めやすいから」というのも大きいでしょう。人間というのは得てして、「大きくて人型のもの」に「畏敬の念」というのを覚えるのです。

1988年に漫画やアニメが公開された『機動警察パトレイバー』シリーズでは、巨大な人型ロボットである「レイバー」を駆使する警察が描かれています。これは、この「畏敬の念」を、メタな理由だけではなく、作中の設定としてうまく利用している一例だと考えています。作中の警察は、警察用ロボットを人型にすることで権威を持たせ、警察の力を高め、犯罪者を威圧するようにしているのでしょう。

——稲見さんのように、最先端技術を生み出している科学者やエンジニアのみなさんの中には、SF作品に深い造詣を持っている方が少なくないです。SF作品は現代の科学、あるいはエンジニアリングにどのような影響を与えているのでしょうか。

稲見:まず、研究者間のコミュニケーションには大きな影響を与えていますね。他分野の方に自分の研究内容を説明するとき、苦労することがよくあるんです。これまでになかった技術を生み出しているわけなので、既存のものにスッとたとえられず、いつも長い説明を求められんですね。でも実はアジア圏の研究者であれば、「『ドラえもん』の”アレ”みたいなもの」の一言で通じることが多いんですよ。

また米国の研究者が相手なら、『アベンジャーズ』シリーズや『スター・トレック』シリーズに登場する技術を引用することもあります。いずれにせよ、有名な作品はコミュニケーションツールやある種のテクニカルタームとして大いに役立ちます。

——SF作品から、アイデアを得ることもあるのでしょうか。

稲見:はい。SF作品は、技術者に「What」の視点を提供してくれるんです。これは特に重要な役割だと思っています。

エンジニアには、「How」を考えるのが得意な人が多いんです。目の前にある問題を「いかに解決するか」を考え、手段を探る力に長けている。もちろん、それはとても重要な能力ですが、世界をよりよいものにするためには、「そもそも『何を』つくるべきか」も考えられる「What」の視点も持たなくてはいけないと思うのです。

私自身、「What」の勉強を兼ねて、ジュール・ベルヌの小説『海底二万里』など、古典の名作といわれるようなSF作品には一通り目を通しているつもりですし、星新一氏の短編集も読んでいます。技術者には、こうしたSF作品からしか得られない「栄養素」もあると思うんですよ。

情報技術だけが、「SFの世界」を追い越した

——古典SFが示してきた「予想」に、現実が追いついた例があれば、教えてください。

稲見:実は、さまざま古典SF作品が描いてきた未来予想図の中で、最も想定外だったのは「情報技術」の進化だと思うんです。ITだけが、SF作家たちの想像力を超えてしまったんですよ。

古典SF作品を見ると、西暦2000年ごろには「宇宙旅行が一般化する」「どのようなガンでも完治できるようになる」などと予想していたものがあります。もちろん2024年現在、宇宙旅行はまだ一般的ではありませんし、医療技術水準もそのようなレベルには達していません。さまざまな領域が「SFの世界」に追いついていないわけです。

ですが、情報技術だけはSFの世界で描かれていたことを実現したどころか、追い抜いてしまっているんですよ。

だって、いまの「スマホ」的なものは、古典SFにありそうでなかったです。いえ、正確に言えば、たとえば『スター・トレック』では地理や生物などの分析、また負傷者の医療診断が可能な多目的携帯端末「トライコーダー」が出ているし、映画『2001年宇宙の旅』では、動画を表示できるタブレット端末らしきデバイスが登場しています。要素要素に抜き取れば、類似しているものは予言されていました。

でも、全世界とリンクしたサイバースペースに一瞬でアクセスでき、ビデオで通話し、あらゆる娯楽を楽しめて、人工知能とやりとりできる。しかも、それを多くの人がポケットにしまって持ち運べる。私が知っている限り、このような総合的な高機能端末が21世紀の前半に普及すると予想できていた作品は、古典SFにはありません。

情報技術がSF作家の想像力を振り切って発展した理由は、まさしく情報技術者たちの血と汗の結晶によるものだと思います。「ムーアの法則」※2で予言された通りの半導体の進化のスピードを成し遂げたことを含め、世界中のエンジニアたちの並々ならぬ努力により、ハードウェアとソフトウェアの両面で指数関数的な進化が起き続けたからではないかと。

(※2)ムーアの法則:インテルの創業者の一人であるゴードン・ムーアが1965年に論文上で提唱した半導体の性能向上に関する予測。ムーアは「半導体の集積回路の素子数は18ヶ月ごとに2倍になる(=同じ面積の半導体の性能がほぼ2倍になる)」と予想し、以降50年間にわたり、この予想が現実になったことから「ムーアの法則」と呼ばれるようになった。

——エンジニアの努力によって、情報技術という分野が特段、爆発的な発展を遂げたわけですね。

稲見:はい。ですが、大手を振って喜んでばかりもいられません。たしかに、IT領域のエンジニアのみなさんは「SFの世界の先」を生み出しました。一方で、「人類が予想できない未来」に一番近い領域に身を置いているからこそ、「大きな責任」も負っているはずだと考えます。

たとえば昨今では生成AIの指数関数的な発展が話題になっていますが、一方でその危険性やリスクも指摘されていますね。

——精巧につくられたフェイク画像や動画が量産されることで、社会に混乱が生じるのではないか、という声もありますよね。

稲見:はい。生成されたフェイクの使い方によっては、極端な話、戦争を引き起こすトリガーにもなりかねません。

また、「AIとばかり恋愛するようになり、人間は静かに滅亡していく」なんてシナリオを想像する人もいますが、ただの笑い話と一概に否定することはできませんよね。実際、OpenAI社もそれを危惧してか、GPTストアでは「恋愛的交遊を図る、あるいは、規制された行為を行うGPT」、つまりは「恋愛ゲーム」の開発・販売を禁止しています。

でも、ポジティブな発展を続けていけば、生化学実験を精巧かつ高速にシミュレートできる仮想環境を生み出し、それこそ「ガンの万能薬」なんかが完成したりするかもしれない。

つまり、ITエンジニアが「何をつくるか」によって、人類の未来が大きく変わる。だから、「言われたものをつくる」だけではいけないんです。自分たちが何を生み出し得るか、「What」を考え抜き、人類の未来に対する責任を持って、ものづくりを進めなければならないのだと思います。

そこで、再び「SF」の出番ですよ。幸い、「技術が間違った方向に進んでしまった未来」については、SF作家たちがあの手この手で思考実験をしてくれています。こうした作品で描かれているディストピアを生み出さないためにも、SF作品を参考にするといいかもしれません。

もっと言えば、ITがSFを飛び越えてしまったいま、もはやSF作品を見たり読んだりするだけではなく、エンジニア一人ひとりがSF作家になったつもりで、未来を想像することが求められる時代になってきていると思います。

いまある技術が進化したら、何が可能になるのか。そのとき、社会にはどのような影響がもたらされるのか。情報技術と向き合い、真剣に考えていくべきでしょう。

『エヴァ』から学べる最大の教訓は「逃げちゃダメだ」

——稲見さん自身は、今後どんな研究をしていきたいと考えていますか。

稲見:人間の「心」に関する研究に注力したいです。我々の「稲見自在化身体プロジェクト」では、人間がロボットや人工知能などと「人機一体」となり、自己主体感を保ちながら、自在に行動できるよう支援する「自在化技術」の開発を進めています。

わかりやすく言うと、「身体のDX」です。私たちは生まれ持った身体からさまざまな制約を受けて生きているわけですが、テクノロジーの力でその制約を外し、年齢も性別も、あるいは現在は「障害」と言われているような身体的な特徴も関係なく、誰しもがさまざまなフィールドで活躍できる社会をつくりたいと考え、研究を進めてきました。

そんな研究を進める中で明らかになってきたのが、「身体が変わると、心も変わる」ということです。「人の内面は外見に現れる」とは言いますが、逆も然り。たとえば、スーツを着てネクタイを結んだり、髪の毛をきっちりとセットしたりすると、心がかちっとし、ビジネスモードに切り替わることってあるじゃないですか。

そんな風に、「自在化した身体は心にも影響を及ぼす」ことが明らかになってきました。今後は、その領域——私たちは「心の自在化」と呼んでいますが——に関する研究を進め、多様な心の橋渡しをするような、具体的に言えば、人々のコミュニケーションを手助けするような技術を開発していきたいと思っています。

——「心」の方に注力しつつあるのですね。そういえば『エヴァ』も物語が終盤になるにつれ、段々と登場人物の内的世界にフォーカスが当たるようになりますよね。

稲見:そうですね。同じ道筋をたどっているという意味では、私もやはりエヴァチルドレンのひとりなのでしょう(笑)。「自在化技術」の取り組みについても、肉体の制約を取り払う意味で、外部の方にわかりやすく伝えたいときは「ポジティブな人類補完計画※3です」と説明することもあります。

(※3)人類補完計画:『エヴァ』シリーズに登場する、人類を進化させる計画のこと。

——最後に、稲見さんが『エヴァ』から得た最大の教訓を教えていただけますか?

稲見:作中の名セリフを引用して言えば、「逃げちゃダメだ」ということですね。

大きな何かに直面したときに、自分を奮い立たせるのには最適な言葉だと思います。仕事の納期や論文の締め切りはもちろんとして(笑)。何より私たち科学者やエンジニアこそ、未来に対する責任を考えることから逃げてはならないと、常々、思っています。

取材・執筆:鷲尾諒太郎

編集:田村今人・王雨舟

関連記事

アニメ業界のエンジニアリング改革に向き合って 『シン・エヴァ』の制作を支えた「スタジオカラー」のシステムづくり

「情報 I・II」を学んだ高校生の技術レベルってどのくらい? 元エンジニア校長にホントのところを聞きました【フォーカス】

「PPAP」「決裁にハンコ」をやる人たちは何を考えている? 謎慣習が消えぬ理由を上原哲太郎教授が解説【フォーカス】

人気記事