最新記事公開時にプッシュ通知します

NFTで儲けたい人が見落としたもの 新しい技術を使いこなす正しい姿勢をブロックチェーン研究者が語る【フォーカス】

2024年5月13日

近畿大学 産業理工学部情報学科 特任教授

山崎 重一郎

九州大学システム情報科学府システム情報科学院博士課程修了。富士通株式会社、株式会社富士通研究所を経て2003年より近畿大学産業理工学部情報学科教授。2024年より同学科特任教授となる。ブロックチェーン技術や情報セキュリティを専門分野とする。主著に「ブロックチェーン技術概論 理論と実践」(共著・講談社)「ブロックチェーン・プログラミング 仮想通貨入門」(同)ほか。

非代替性トークン・NFT。NFTアートの取引市場は2021年から23年にかけてブームが白熱し、そして暴落を迎えました。暗号通貨の専門家から構成される海外コミュニティサイト「dappGambl」は、「Dead NFTs: The Evolving Landscape of the NFT Market」(編集部訳:死んでしまったNFT。NFT市場の情勢変化)というレポート(2023年8月29日付)の中で、流通するNFTコレクションのうち約95%が無価値だと分析しています。

あのNFTブームとは一体何だったのか。ブロックチェーンの専門家である山崎重一郎さんに聞くと「なぜ盛り上がっているのか、最初から訳がわからないものでした」と率直な言葉で振り返ります。

デジタルデータに唯一性を与えるNFTが、単なる「投機」の仕組みに留まらず、私たちの実生活に役立つ日はくるのでしょうか。そのために必要なものは、技術的な発展なのか、あるいはそれを支える法律や制度なのか。山崎さんは、NFTを価値あるものにするためには、「時代とともに変化する『実在しているもの』についての哲学を深めることが必要」と語ります。一体どういうことなのでしょうか。NFTのような新しい技術が、常識を変える革新的なものとなるために必要な条件とは?詳しくお聞きしました。

NFTが眉唾物扱いされるようになった背景

――2024年現在、NFTについて「期待していたほど有用な技術ではなかった」と語られているのはなぜでしょうか。

山崎:NFTの本質を誰も理解できていない形で流行が起こり、そのまま廃れたからでしょう。流行とはすなわち「NFTアート」と、NFTアート市場のブームのことです。NFTブームの隆盛と暴落を、僕は「訳のわからないもの」だと思いながら眺めていました。

このブームが失敗に終わった要因は「NFTをアート作品にばかり結びつけたこと」だと僕は考えています。

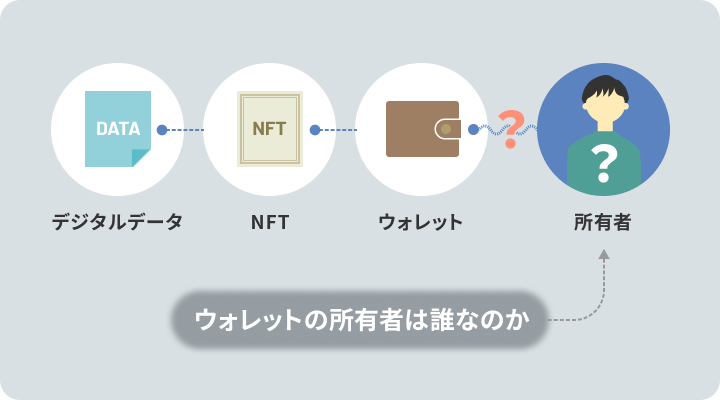

ご存知の通り、NFTという技術では、ブロックチェーンを使ってトークンと呼ばれる暗号資産を管理することで、そのトークンが唯一無二であることを担保します。NFTを購入したユーザーは、「ウォレット」というデジタル上の財布のようなものにトークンの情報を記録します。このようにトークンを売買する一連の流れをブロックチェーンで管理することで、ウォレットの所有者はそのトークンの「所有権」を持てるようになります。

重要なのはここからで、特定のデジタルデータへのリンクをトークンに埋め込むと、リンク先にあるデータもトークンと同じように「唯一無二」とみなせるのです。つまりトークンと紐づいた「ウォレット」の所有者が、そのトークンが指し示すデジタルデータの所有権も得られる、というのがNFTの建て付けです。

一連のブームでは、NFTトークンが指し示す対象は、専ら画像や動画、音楽といった芸術的に価値のあるアート作品でした。ところが、デジタル上におけるアートの所有行為というのは、現実における著作物の所有行為とはずいぶんと勝手が違うのですね。もっと言えば、唯一無二のものでないと価値が大きく下がる「アート」を、デジタルの世界で扱う。この構造がそもそも矛盾を抱えているわけです。

――どういう矛盾を抱えているのでしょうか。

山崎:高価な絵画を購入し、自室に飾るのを想像してください。これは物理的に唯一無二な絵画に対して所有権を持つ行為であり、購入者の所有欲はきっと満たされることでしょう。

ところが、NFTを購入することで手に入るのは、どこかのサーバー上に格納されているデータへの所有権です。しかも現実世界の絵画とは異なり、そのデータは右クリックすれば誰でも一瞬で複製できてしまうわけです。そのような資産に対して、果たして誰もが所有による満足感を得たり、いくら「唯一無二」だからといって本当に価値を認めたりできるのでしょうか。

山崎:これを念頭に置くと、多くの方は「自分もNFTアートを所有したい」なんて思わないはずです。技術的な目新しさからブームにはなったものの、ユーザーの多くはある時冷静になり「えっ」と感じたのではないかと思います。「NFTアートって、本当に価値があるの?」と。

そうしてNFTアートを欲しがる人が激減し、ブームは過ぎ去っていった、というのが僕の認識です。

NFTが日常に根付かない真の理由は、技術的な問題じゃない

――ではアートに留まらず、他の分野においてもNFTを活用する事例がほとんど浸透していないのはなぜですか?

山崎:まだまだ技術面でも実用性に乏しいからでしょう。NFTが広く受け入れられるには、ブロックチェーンが抱える基本的な課題点、スケーラビリティとプライバシー保護に関する技術の向上が必要です。

特に、取引のたびに生じる処理時間の長さや、手数料の高さは解決すべき課題です。いま決済に広く使われているVISAカードやマスターカードのトランザクション処理能力は、ビットコインの約1000倍。なので、ビットコインをクレジットカードのように日常的に使うことはできないんです。NFTをはじめとしたブロックチェーン関連技術を日常的に使えるレベルにする、というのは、我々研究者が日々取り組んでいるところでもあります。

――研究者らによる取り組みの成果は出ていますか?

山崎:はい。NFTブーム全盛期と比べ、研究と実装の両面で、ブロックチェーンの技術は大きく進歩しつつあります。特に、NFTで広く用いられる「イーサリアム」の進化は目覚ましい。2023年には「コンセンサスアルゴリズム」に大きな変更があり、トランザクションにおける承認過程が極めて効率化、高速化されました。また取引に伴う電力消費が従来の約3万分の1に削減され、NFTが批判される理由のひとつでもある環境負荷も大幅に低減されつつあります。

研究者の間では、「符号理論」を用いた技術的アプローチにより、チェーンの冗長性を削減し、より高速で軽快なトランザクションを実現する方法も模索されているところです。こうした進展を踏まえると、近い将来、技術的には実用に耐えうるレベルに達するのではないかと考えております。

――技術のほかに、NFTがクリアするべき弱点はなんですか?

山崎:やはり「価値を持ったデジタル資産を所有する」という概念を誰もが認める形で定義できていない、というのが最も大きな課題です。

僕たちが生きる資本主義社会は、お金、家、車など、価値あるものの「所有」を軸に回っています。この「所有」の概念をデジタルに適用し得る、というのがNFTという技術の最大の特徴のはずです。なのに、社会的に誰もが認めるかたちでの「所有」行為を実現する仕組みがまだ存在しない。

現在のNFTの使われ方のように、ごく一部のユーザーしか参加していない閉じたマーケットの中なら、何をもって「所有」と判断するかが曖昧なままでも別に大きな問題にはなりません。そのNFTを所有しているユーザーアカウントがどれなのか、ただそれだけを運営側が分かればいいのですから。

しかし、NFTが広く普及し、実社会といよいよ交わる場合には、法的に「所有権」を確立させなくてはいけません。

ではどうすれば「特定の誰かがデジタル資産を所有していること」を証明できるのでしょうか?

現実世界で所有権が認められるには、資産を所有する人が、法律で定められた権利や義務を明確に有する存在でなくてはいけません。こうした法的な権利を有する人間や法人のことを、法律用語では「権利の主体」と呼びます。

デジタル上でも、現実世界と同じ意味での「所有権」が認められるには、現実世界と同じ法律の仕組みを実現しなくてはなりません。つまり、ブロックチェーンの取引に関わるユーザーにデジタル資産の所有権を認めるためには、ユーザーが自身を「権利の主体」だと証明する手段が必要になる。

――であれば、ウォレットの所有者を「権利の主体」として扱えばよいのではないでしょうか?

山崎:おっしゃるように「Aというデジタルデータは、BというNFTと結びついている。BというNFTは、Cというウォレットと結びついている」とします。今度は「誰がそのCというウォレットを所有しているのか」が問題になりますよね。

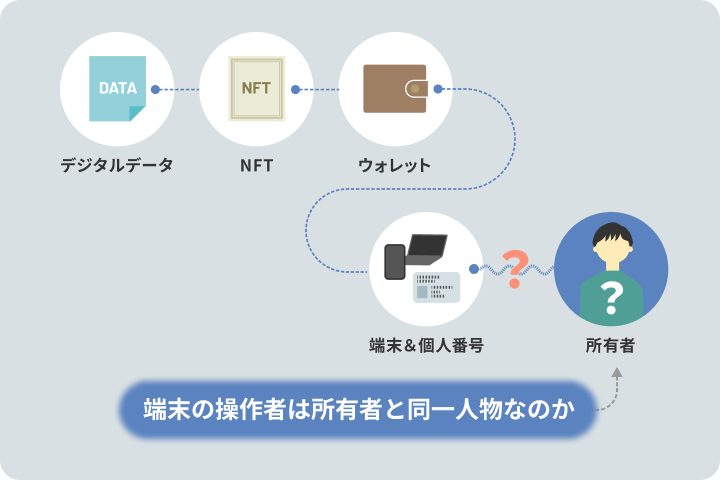

山崎:この点については近ごろ、「ウォレットを個々人のデジタル端末と個別に結びつける仕組みをつくる」という動きも出てきています。たとえば「TEE」※1、「TPM 2.0」※2のように、固有の秘密鍵を生成できる手段を端末に搭載する事例が増えております。

すると今度は「誰がその端末を所有しているのか」が問題になりますよね。こちらに関しては、「国家が付与した個人識別番号とスマートフォンなどを紐づける」という動きが各国でみられつつあります。マイナンバーとスマホの連携なんかは代表例ですよね。

ですが、これらを組み合わせたとしてもまだ「ウォレットと結びついた端末と個人番号が結びついているだけ」です。じゃあその端末を使っているのは、誰なのでしょうか。極端な話、その端末を盗んだ第三者が、端末の所有者、つまり「権利の主体」の振りをしてしまえば、「誰が本当に所有しているのか」をデジタル上で見分けることは困難なわけです。

(※1)TEE:Trusted Execution Environment。CPU内に、データ処理を安全に実行できる隔離された領域を提供する技術。

(※2)TPM2.0:TPM(Trusted Platform Module)2.0。暗号鍵の生成など様々なセキュリティ機能を提供できるモジュール。個体識別による端末認証が可能。Windows 11のシステム要件に明記されている。

山崎:デジタル資産と「権利の主体」の結び付けがあまりに難しいという現状を踏まえると、現実世界と全く同じ意味での「所有」の概念をNFTだけで再現するのには、そもそも無理があるのです。

ですから、NFTを活用し、ユーザーがデジタル資産を所有できるようにするには、デジタルにおける「所有」の概念を再定義する必要がある。この視点が、NFTを使って何かをしようとしている人たちには決定的に足りていないのです。

お金という紙切れの「価値」と、NFTの「価値」の違い

――では、「デジタル資産の所有」の概念をどうにか再定義し、実用的な形での「所有」を実現できれば、NFTは社会や生活に浸透していくのでしょうか。

山崎:いえ、「所有」の確立はNFTを実社会に浸透させる必要条件に過ぎません。本当に普及させるには、NFTトークンに明確な「価値」も持たせないといけません。

当然ながら、この資本主義社会において、価値がないものをわざわざ取引しませんし、日常的に利用しませんから。

――とはいえ、「価値がある」と人々が感じたからこそ、NFTブームは一時的ながら到来したのではないのでしょうか?

山崎:はい。NFTアートを流行らせた方々は、人々の関心を集めるのが上手だったのでしょうね。彼らはNFTアートに価値があるという「共同幻想」を、ユーザーの間に生み出し、投機ブームを巻き起こしたのです。

――NFTアートの価値は「幻想」に過ぎないから、ブームが崩れ去ってしまったということでしょうか。

山崎:いいえ。「共同幻想」であること自体は、問題ではありません。だって、僕たちの資本主義経済において大いなる価値を持つ「貨幣」も、共同幻想ですよね。

一万円札をご覧ください。大変高貴なデザインをしていますね。いかにも「これは貴重です」というオーラが漂っています。しかし一歩引いた目線で見てみると、実は1枚の「紙切れ」でしかありません。国家と通貨制度によって貨幣の信頼性と交換機能が保証されているから、ただの紙切れが価値を持つ。共同幻想の最たる例です。

山崎:でもNFTアートと貨幣とでは、共同幻想としての精緻さが違う。貨幣は国家への信用という大きな権威に支えられ、中央銀行により安定性が維持され、金融危機の時には市場介入が行なわれます。でも、NFTには暴落を防ぐ仕組みなんてないのです。なんの後ろ盾のないNFTでは、一定の割合の人々が「価値がない」と感じた瞬間に、いともたやすく「共同幻想」が揺らぐ。だからNFTアートはあっという間にその価値を失ったのですね。

新たな技術を本当に活用するには、哲学が必要

――では強固な「共同幻想」を実現させ、NFTという新しい技術を真の意味で活用するには、何をしたらいいと思いますか?

山崎:「哲学」をするべきでしょう。とはいっても、こんな答えでは困惑するかと思いますので、まず人類の進歩と技術や共同幻想の歴史を振り返りましょう。

概念や、アートや、テクノロジー。数十万年の歴史のなかで、ホモ・サピエンスは、自然界に存在しないものを無数に生みだしてきました。それらをみんなできちんと使いこなすには、適切な定義付けをし、誰しもが理解できる、一種の共同幻想へと落とし込む必要があるわけです。なので、僕たちは大量の共同幻想に囲まれています。

先ほどの貨幣もそうですし、言葉というテクノロジーも共同幻想を通して使いこなされますよね。自然界に存在するものには本来「名前」などありませんが、僕たちは「花」と聞けば、目の前に花がなくとも、色鮮やかな植物を頭に思い浮かべて話すことができます。

「国家」もよくできた共同幻想ですね。はっきりとした国境線なんてもちろん物理的には実在しませんが、国や統治システムを細かく定義することで、人類は効率的に助け合い、発展してきました。

時代が下ると、コンピュータやインターネットの登場です。0と1のやり取りに価値があると定義づけた僕たちは、オンラインコミュニティーという共同幻想に帰属意識を持ったり、現実空間には存在しない姿をしたVTuberのライブ配信に喜んで金銭を支払ったりするようになりました。

山崎:これまで存在しなかった新たな概念や技術を、理性によって定義づけし、共同幻想を通して、この世界に存在するものと見なす一連の作業は、すなわち「哲学をする」ということですよ。哲学とは、物事の本質や根源的な価値について考え抜き、洞察し、そのあり方について探求する姿勢を指しています。

つまり、新たなテクノロジーをうまく使いこなすには、哲学が必要なのだと僕は言いたい。その技術の本質は何なのか、誰がどのように使い、何の役に立つのか。人類の発展に伴って新たな概念や技術が生まれるたびに、僕たちはその本質を定義し、暮らしに役立つ道具として使いこなせるようにするという、不断の努力を続けてきたわけであります。

ですので、みなさんには「NFTは意味不明なものだ」と思考を止めてほしくない。特に、NFTという技術でビジネスを始めたいと考えている方こそ、哲学をし、このテクノロジーの本質に向き合わなくてはいけないと僕は思います。ひょっとすると、まだ誰も最適な使い方を定義できていないだけで、NFTも人類の役に立つ道具のひとつなのかもしれないのですから。

取材・執筆:田村今人

編集:光松瞳・王雨舟

関連記事

メタバースは今の時代に早すぎるのか? VR法人COOが語る、大「仮想空間」時代到来の条件【フォーカス】

「PPAP」「決裁にハンコ」をやる人たちは何を考えている? 謎慣習が消えぬ理由を上原哲太郎教授が解説【フォーカス】

「勉強しろ」じゃ啓発は難しいから。スベり覚悟の「セキュリティ芸人」が笑いで“脆弱性”を伝える理由【フォーカス】

人気記事