最新記事公開時にプッシュ通知します

【スゴ本】あなたにこのパターン認識問題が解けるか?「知の限界」を超える3冊

2025年12月11日

古今東西のスゴ本(すごい本)を探しまくり、読みまくる書評ブログ「わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる」の中の人。自分のアンテナだけを頼りにした閉鎖的な読書から、本を介して人とつながるスタイルへの変化と発見を、ブログに書き続けて10年以上。書評家の傍ら、エンジニア・PMとしても活動している。

わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる

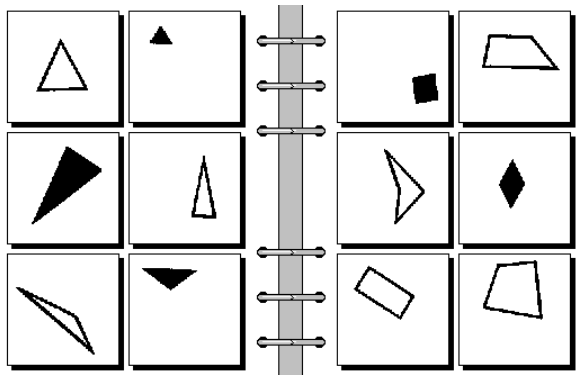

ボンガード問題をご存知だろうか?

人なら直観的に解けるが、コンピュータだと「ほぼ不可能」と言われている問題だ。

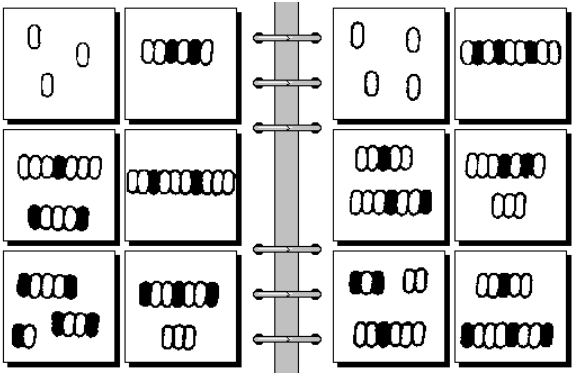

左に6枚、右に6枚のパネルにグルーピングされた図形から、どんなルールでグルーピングされているかを類推する問題だ。

例えば以下の問題No.6では、左側は三角形、右側は四角形というルールとなっている。

注意点としては、パネルの絶対位置は使わない。「左の上段の1つ目」とか「右の中段の2番目」のような指定は問題にならない。あくまで、左のパネルの集合と、右のパネルの集合で考える。さらに、幾何学的なパターンに限定し、「スプーンに似ている」といった人の知識に依存する問題はない。たとえ異星人がやってきても解けるというのが前提だ。

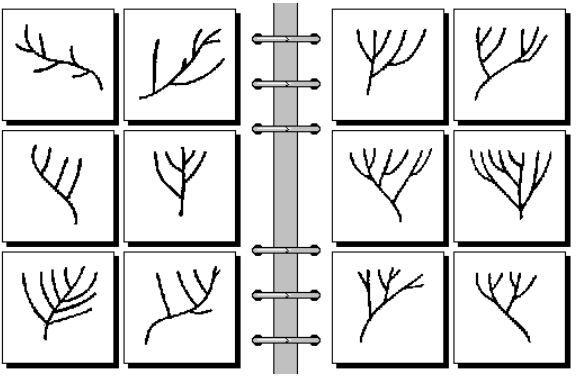

少し複雑なやつになると、No.70がある。

No.70は、枝分かれしてる構造が違う。左は1つの主軸に対し、枝が出ているのに対し、右は、分かれた枝からさらに枝が出ている。

では次の、No.71はどうだろうか?

No.71は、内包する構造が異なる。左は、内包する図形の中でさらに図形を内包している。これに対し、右は内包している一段階のみだ。

カンのいい皆さんはお気づきになるかもしれないが、No.70と71は本質的に同じ問題だ。枝分かれ/内包といった見た目の違いはあるが、部分と全体の階層構造のパターンを識別させるという点で同じになる。

つまり、No.70は、線分がどのように分岐しているかというツリーの連結構造の「深さ」が問題となっている。そしてNo.71は図形がどのように階層的に内包しているかという包含構造の「深さ」が問題になる。見た目ではなく構造の「深さ」という点で、同じ問題なのだ。

ボンガード問題は、それぞれのパネルからパターンを認識し、共通する意味を発見するだけでなく、「パターン認識」という行為を一段上のメタな観点から捉えなおせるかを問う問題だといえる。

人なら「ひらめき」とか「直観」で片づけられるこの問題は、長いあいだ、コンピュータには苦手とされてきた。「直観」は一足飛びの瞬間だから、思考プロセスに落とし込んだり、ましてやプログラミングするのは難しい。

試みにGPT5.1モデルを搭載したChatGPTに画像を渡すと、あっさり正答した。適当に選んだ20問を、私とGPTとでやってみた。人間サマのハンデとして「パッと見て解けるか」にした(GPTはいくらでも時間をかけてもいいと指示した)。

結果、私が95%、GPT5.1が85%の正答率だった。

「ヒトには解けるがAIには難問」という触れ込みだが、健闘しているどころか、緻密な推論プロセスを見ているとそのうち私を超えそうだと感じた。ボンガード問題をつくったり解いたりさせれば、もっと「賢く」なるだろうし、どのような問題が難しいかをヒトが教えれば、人間を越える正答率を叩き出すことだってすぐだろう。

米国の認知科学者ダグラス・ホフスタッターは、ボンガード問題を解決できる存在を「知の核心」に位置すると考える。

もし「純粋な」知能があるとすれば、ボンガルド問題を解く技能にこそその核心にきわめて近いところにある、と私は信ずる。したがって、パタンあるいはメッセージに「固有の意味」を発見する研究をしたければ、これはそれを始めるに相応しい場所である。

(『ゲーデル、エッシャー、バッハ』ダグラス・ホフスタッター、白揚社 p.652)

パターンを探索し、その差をメタレベルで検証して「意味」を見出す。これは、ヒトが世界から知を得ることと一緒だ。

人類の曙の時期は、サバンナの茂みの中に猛獣が潜んでいるのか、あるいは果実が実っているのかを判別することに有効な能力だったに違いない。そのうち、星辰の運動パターンから洪水の時期を正確に見極めることに役立っていただろう。

人が「知」と呼んでいるあらゆるものは、世界から固有の意味・パターン・法則を見出すことだ。そして、その取捨判別のプロセスや結果を科学と呼ぶ。

前置きが長くなったが、この記事では、「知」に限界があるかを考える上で役に立つ3冊を紹介する。さらに、知に限界があるとするなら、それを超えるために何ができるかを考えてみよう。

- 1. 『ゲーデル、エッシャー、バッハ』ダグラス・R. ホフスタッター 著、野崎昭弘、はやしはじめ、柳瀬尚紀 訳

- 2. 『記号創発システム論』谷口忠大 著

- 3. 『サイエンス・オブ・サイエンス』Dashun Wang、Albert-László Barabási 著、三浦崇寛、松井暉、浅谷公威、坂田一郎、神楽坂やちま 監訳、SciSci翻訳委員会 訳

メタ視点で既存の理論体系を見直し、知を徹底的に遊ぶ

1冊目は、先ほど引用したダグラス・ホフスタッターの『ゲーデル、エッシャー、バッハ』(Godel, Escher, Bach/GEB)だ。

不完全性定理のゲーデル、騙し絵とパラドックスの魔術師エッシャー、そして音楽の父バッハ―――見たところ、いかにも脈絡のなさそうな3人を、ホフスタッターは「自己言及」と「再帰的構造」というキーワードで縫い合わせてみせる。

数学、アート、音楽、禅、公理体系、哲学的対話、人工知能、認知科学、言語学、遺伝子の自己複製、さらには分子生物学までを横断的に結びつけ、パターンをメタ的に認知するという、知の本質に迫る。

読者は、階段がループするエッシャーの絵や、フーガのように立ち戻る音楽の構造や、無矛盾性を支えるのはメタ的な視点であることに気づかされる。

『GEB』は、単なる科学読み物でも哲学書でもなく、かといってフィクションでもない。むしろ、それらすべてを巻き込みながら、思考様式そのものを書き換えてしまうタイプのスゴ本だ。手に持った感じはちょうどレンガ。厚くて重くてどこから読んでも頭ガツンとやられる“鈍器本”である。

知の限界を考える上で『GEB』が面白いのは、ボンガード問題を解くプログラムの設計を掘り下げているところにある。

図形の形や数、模様や塗りといった基本パターンから、各オブジェクトの上下左右の位置関係を解析していく。各問題を解きながら、解法パターンを増やしていくのだが、そのうち行き詰まる。

なぜなら、解法パターンは順番に増やせたとしても、どのパターンを当てはめればよいのかは分からないからだ。複雑に見える図であっても、どこに焦点を当てるかによって、単純なパターンで解ける場合もあるし、そこに描かれていないもの(図と地でいうなら地)に着目して初めてパターン化できるものもある。

そのため、いったん自分で採りあげたパターンを捨てたり、焦点を変えたり、メタな目で見直す必要が出てくる(でないと解けない)。これまでの自分の思考にフィルターをかけて、「うまくいきそうな方法」を再度吟味するといったプロセスが必要になる。

これまで上手くいった解法の体系だけで完全には解けず、メタな思考を必要とする。図ばかりを解析していたが、図ではなく地の部分にこそパターンがあるという「固有の意味」を見出す―――ここにプログラムの限界があるという。

コンピュータ・プログラムは今日のところ、多くの小さな創造をいまだ成し遂げていないようである。コンピュータが行うことの大部分は依然「機械的」である。これは、それらがわれわれのものの考え方を模擬するところまで近づいていないことを裏づけている。

(『ゲーデル、エッシャー、バッハ』ダグラス・ホフスタッター、白揚社 p.663)

さらに『GEB』では、プログラムの限界から、「ゲーデルの不完全性定理」に接続する。

ゲーデルの不完全性定理とは、どんなに厳密な論理体系でも、その体系が「矛盾していない」ことを体系の内側からは証明できないというものだ。さらに、「矛盾していない」体系であっても、その体系で決められない命題が必ず残る。

つまり、これまでの解法やルールを積み重ねていくだけでは到達できない領域が必ず存在し、体系の外側のメタな観点を必要とする。これは、そのままAIがボンガード問題を解こうとして行き詰まる状況とも重なる。

この、「体系の外側の視点をメタ的に持つ」ことが、知の限界を超えるヒントになるのではないか?

ある理論体系で完結し、全てが説明できるなら、それは喜ばしいことだ。だが、その体系では説明できない新たな問題が発生する。だから、新たな問題向けの別の視点を担う領域が誕生する。

例えば、非ユークリッド幾何学や量子力学は、そうやって生まれてきた。それまでの幾何学や物理学では説明できない問題に向き合うために、別の体系が必要となった。言い換えるなら、ユークリッド幾何学や古典力学がその世界の全てではなく、新たな視点(=学問領域)が生じたといえる。

それまで幾何学や力学は、唯一絶対の視点であり解法だった。だが新たな視点が広まったことにより、「ユークリッド」幾何学だとか「古典」力学と呼ばれるようになった。いわゆる「レトロニウム」で、携帯電話が普及した結果「固定」電話と呼ばれるようになったり、クラウドが普通になったら「オンプレ」サーバと呼ぶようになるのと一緒だ。そこに、新しい意味が立ち上がってくる。

脳の予測と現実とのズレに対処し、知の限界を超える

新しい視点や体系は、限界の「縁」から生じる。この縁を超えようとする知のダイナミズムをモデル化しようとする試みとして、『記号創発システム論』を紹介する。

記号創発システム論とは、私たちが世界を理解するために用いている「記号」や「意味」が、予め与えられたものではなく、環境との相互作用の中で立ち上がり、メタ構造を形成していくプロセスを扱う理論だ。

例えば、「りんご/apple」という文字列は単なる記号だが、剥いたり食べた経験から、その赤さや甘酸っぱさといった感覚的な意味を持っている。さらに、ある文化圏では「りんご/apple」という文字列に「知恵の実」や「罪」といった象徴的な物語が付与されている。

つまり、ひとつの記号が、経験・文化・物語といった複数のレイヤーをまたいで、次々に新しい意味構造を生成しているといえる。レイヤをまたぐ相互作用も一様ではない。テクノロジーの進歩が電話を「固定」にすることもあれば、特定の文化が、りんごに「罪」を被せたりする。

さきほど、「私たちが世界を理解するために用いる『記号』や『意味』」と述べたが、この「私たち」にはAIも含まれる。「記号」であれ「意味」であれ、行為の関係性で生成・循環するシステムにおいて立ちあがってくる。行為する存在は人に限らず、ネットワークに分散したエージェントでもありだ。だから、記号創発システム論は、人とAIの相互作用も含まれる(というか、それがターゲットになる)。

本書は、領域としては、認知科学、AI、ロボティクス、言語学、現象学、意味論を扱い、AIとの共生社会において「意味」とはどういうものかをメインテーマとした論文集だ。面白そうな章の概要を並べると、こんな感じ。

- ・自由エネルギー原理と予測符号化からの認知発達ロボティクス

- ・大規模言語モデルは言葉を理解しているかを分布意味論から考える

- ・記号接地問題を超えるための構成論的アプローチ

- ・主観的な経験から世界を学ぶエージェントが持つ世界モデル

- ・言語が世界を予測するためにヒトが存在する集合的予測符号化仮説

例えば、自由エネルギー原理(FEP:Free Energy Principle)が面白い。自由エネルギーとは、「脳の予測と実際の経験の間にあるズレ(=驚き)」を意味している。そして、推論エンジンである脳は、この驚き(予測誤差)をできるだけ小さくしようとする。

テーブルの上のコップを手に取ろうとしたら、思ってたよりも冷たかった。その瞬間、脳は「これは冷たいコップだ」と意味づける。テーブルの上の「赤くて丸い物体」を「りんご」と推論し、近づくとプラスチックのような光沢から「おもちゃのりんご」だと内部モデルを更新する。

「冷たい」とか「おもちゃ」という意味を対象に結びつけるのではなく、触れたり見たりするといった身体と世界との関わり合いの中で、意味をつくり上げていく(創発する)ことで、驚きに対処する。

FEPは、一人のヒトに閉じた話ではない。文化や慣習といった社会的記号も、集団で予測誤差を減らす仕組みとして説明できる。

例えば、「こんにちは」「お疲れさま」といった挨拶は、社会集団で驚きを減らすための共有モデルと言える。この挨拶をする相手は敵意を持っておらず、少なくとも挨拶するくらいの関係性が築けることが推定できる。「挨拶をしない」相手は、何かあるかも?という驚き(=予測誤差)を生み、そういう相手だという内部モデルを更新する必要が出てくる。

AIからすると、言葉や文化や慣習だけでなく、体系化された知も同じになる。これらは全て「他者と関わり合う上で知っておくべきパターン」になる。

- ・日本では「こんにちは」という挨拶をすること

- ・ある文化圏において、りんごには「知恵」という意味があること

- ・箇条書き平行線は交わらないことを前提とする知識体系があること

そして、これらのパターンからズレが生じる現象が起きたとき、そのズレ(驚き)を減らすよう、より現象を分析して辻褄が合うよう(≒意味が通るよう)に内部モデルを更新する。

これこそが、「新しい意味が立ち上がってくる」瞬間になる。

予測と現実のズレへの対処は、単純に「パターンを1つ足す」だけで済む場合もある。

例えば、ある時期に「おはこんばんにちは」という挨拶が流行っていた、と内部モデルを書き換えればよいかもしれない。『Dr.スランプ』を読んだから、アラレちゃんを真似していると内部モデルを更新できる。あるいは、アダムとイブの逸話に触れて、「りんご=誘惑・堕落」という連想を追加登録する、といった具合だ。

このように、既存のモデルにいくつかの連想やルールを付け足すだけで、驚き(予測誤差)をうまく吸収できるケースがある。

だが、辞書的な追加だけでは追いつかず、知識体系を丸ごとつくり上げる必要が出てくる場合もある。

例えば、「平行線は交わらない」を前提としなくても成立する公理体系を点検するうちに、この前提を外しても矛盾しない別の世界が丸ごとできあがる場合だ。あるいは、既存の力学では説明できない現象が生じたため、別の知識体系である量子力学を構築した場合がそうだ。

新しい挨拶を考える人、馴染みのある言葉から別の意味を想起する人、既存の前提に違和感を抱いた人―――新しい知の視点を生み出し、知の限界を超えるダイナミズムは、そうした他者とのやり取りで起きている。

いま「人」とか「他者」と表現したが、人間である必要もないし、生物である必要すらない。AIも含めてもいいし、「SNSから流行語だけを抽出するbot」でもあり。ChatGPTでプロジェクトを立ち上げて、そこに特定の知の体系を丸ごと学習させるのもありだろう。

では、どんな他者を生成して、その他者とどういう問答をすればよい?

「おはこんばんにちは」と挨拶したり、りんごから「堕落」を連想したり、「平行線は交わらない」という前提に違和感を抱くような他者だ。

過去の科学研究の「ログ」を解析し、知の限界を探す

1つの可能性は、『サイエンス・オブ・サイエンス』にある。

かつて科学革命をもたらした実験機器として、顕微鏡や望遠鏡やゲノム解析機が有名だ。そして現代における最大の「実験機器」は、論文・特許・科研費や助成金データから得られる巨大なデジタルデータと、それを解析するデータサイエンス/AIの技法だという。

何百万もの論文やプレプリント、科研費・助成金の申請、特許といった「人類の科学活動のログ」が蓄積されている。これを解析することで、科学の進化プロセスを定量的に捉えようとする試みだ。

- ・科学者の「生産性」は何によって決まるのか

- ・優れた研究を生むのはどのようなチームなのか

- ・論文の「インパクト」の差はなぜ生まれるのか

……といった疑問に答えるために、科学活動の構造や報酬(評価と資金の分配)の因果を明確にすることで、科学システムをよりよく設計しなおそうとする、「科学を科学する」学問領域だ。

言い換えるなら、現在進行中の「知」の体系構築プロセスをサイエンスする、すなわち、知をサイエンスする試みと言っていい。定量的に構造化できるのなら、抜けていそうなところや、境界となっている箇所を炙り出すことだってできる。

例えば、「探索すべき場所」が可視化されている。

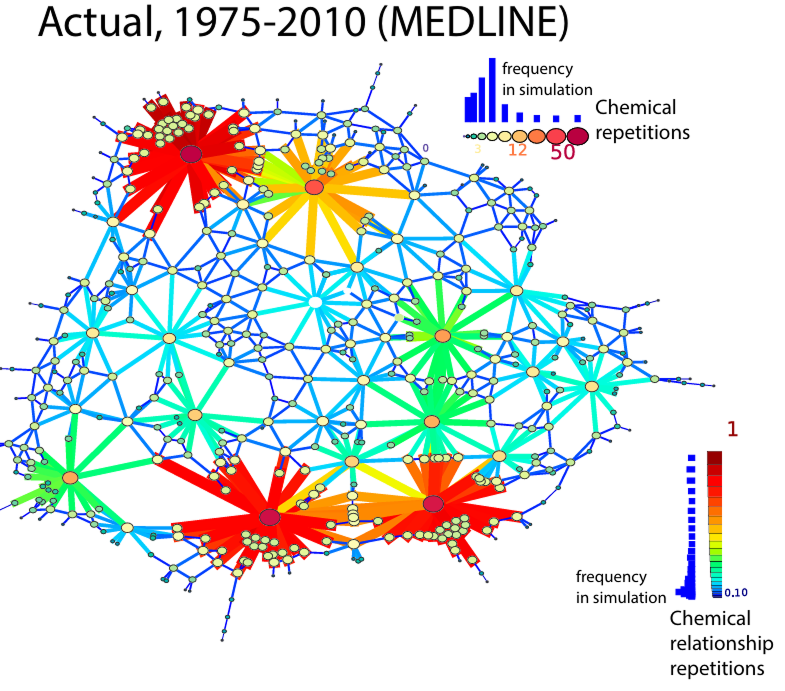

1975年〜2010年のMEDLINE(PubMedのデータベース)から、「生物医学分野で論文中に取り上げられた化学物質」をネットワーク化し、どのような探索戦略が効率的かを可視化したRzhetskyらの研究が紹介されている。

ネットワーク図のノード(〇)は、化学物質を指し、ノードとノードをつないでいる線は、化学物質どうしのつながりを指している。色が赤に近いほど、そのノードは主要な化学物質であり、つながっている線のペアが数多く研究されていることを示している。

現実の科学者がやっていることが可視化されているのだが、傾向としては主要な物質(グルコースやATPやインシュリン等)に集中しがちになる。既に数多く研究され、成果も出ている関係を繰り返し確認する形となっており、未知の領域(周辺部分)への探索が進まないという状況が可視化されている。

ネットワークの中心ばかりが探索されているこの状況を「混みあうフロンティア」と呼んでいる。Rzhetsky らはシミュレーションを何度も行い、現実の科学者が行っている戦略(主要物質への集中)よりも、ネットワーク全体を均等に探索する方が効率的だと結論づける。

ヒトが研究した成果をネットワーク図に可視化したものをベースにして、「つながっていないノードをつなげる関係性はあるのか」「空白のエリアを探求できないか」という視点で、問い直す。

そう問うてくれる存在が、「おはこんばんにちは」と挨拶する存在になる。もちろん、人はそんな問いはしてこない。人間だから、科学者としてのキャリアを最大限に活用すべく、見込みのありそうな領域(赤いところ)にリソースを集中するだろう。結果、フロンティアはさらに混みあうことになる。

だから、人の関心領域の外側からアプローチできるAIこそが、有効なメタ視点を持てるといえるだろう。PubMed等、ある学術分野を丸ごと学習させ、「空白領域はどこか?」「違和感を抱く前提はどれか」「組み合わせられていない組み合わせは?」といった問いを投げかけることで、手つかずのパターンを見出したり、新しい視点を得たりできるだろう。

おわりに

この記事では、「知の限界があるなら、人はそれをどのように認識し、乗り越えるのか?」について考えるにあたり、役に立つ3冊を紹介した。

『ゲーデル、エッシャー、バッハ』は、知の限界を超えるには、それまでの体系を超えるメタ視点を必要とすることを教えてくれた。

『記号創発システム論』からは、知は独立して存在するのではなく、他者や環境への働きかけと応答から得られる意味のフィードバックループから立ち現れることが分かる。

そして『サイエンス・オブ・サイエンス』の紹介では、知の限界を探るための膨大なデータの蓄積をAIに学習してもらうといった手法を解説した。

AIへ問いかけることによって、知の限界がどこにあるのかを知り、さらにAIとの対話を重ねることで、その限界を乗り越える新しいパターンや意味を編み出すことができるはずだ。

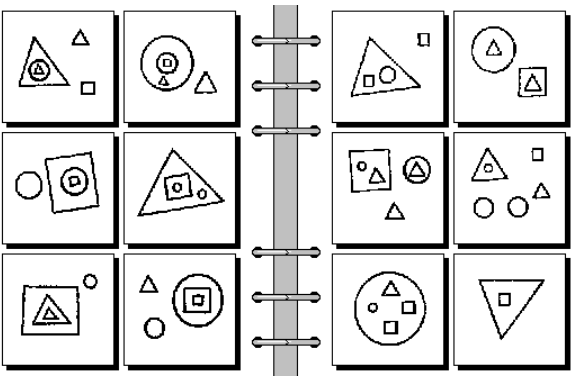

ちなみに、私もGPTも解けなかった問題はこれ。“2人”で会話しながら、互いに考えていること、見えていることを語り合い、ああでもない、こうでもないと悩んだ末に、正答できた。

この答えはあえて載せない。もしあなた一人で解けなかったら、お手元のAIと一緒に、ぜひ解いて欲しい。

関連記事

人気記事

![【スゴ本】小さなミスの「ごまかし」が致命傷になる前に読むべき5冊[レバテックLAB]](https://levtech.jp/media/wp-content/uploads/2025/10/251010_lab_341.jpg)