最新記事公開時にプッシュ通知します

「中学生だけのカラオケ会」開催失敗から長女と学んだ「事前調整」の大切さ

2025年8月1日

どうもこんにちは、しんざきと申します。

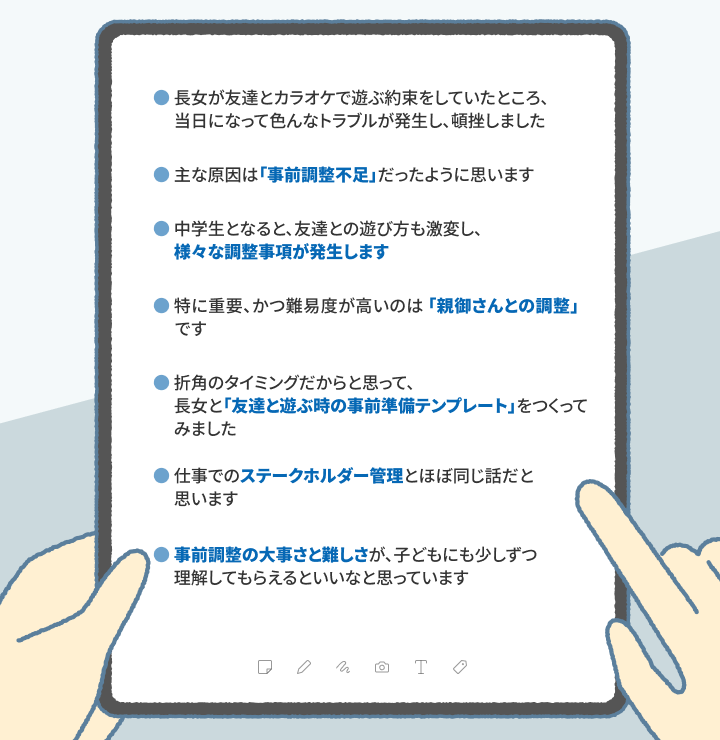

この記事で書きたいことは、以下のようなことです。

よろしくお願いします。

さて、書きたいことは最初に全部書いてしまったので、後はざっくばらんにいきましょう。

- 「誰かと何かをする」ための事前調整は大人でも難しい

- 中学生の長女のカラオケ会が、当日になって頓挫

- 小学生の頃とは違う、中学生の「遊び」の難しさ

- 長女に教えたことは「ステークホルダー管理」の基礎だった

- 大事なのは「誰に、何を、どう伝えるか」を考えること

- まだまだ先は長いので

「誰かと何かをする」ための事前調整は大人でも難しい

皆さん、イベントや会議の事前調整ってお得意でしょうか?

私はそこそこの頻度で音楽ライブを開催したりボードゲーム会を開いたりするのですが、それでも調整には苦手意識があります。

例えば、「新しいボードゲームを買ったので、友人を集めて遊ぶ会を企画することになった」という状況を考えてみましょう。「カタンの開拓者たち」や「ドミニオン」「タブラの人狼」をつい手が滑って購入してしまって、遊ぶ相手がいないので手当たり次第に声かけて、勢いあまってアナログゲーム会を開催してしまうこと、人生で255回くらいはありますよね。あるある。

さてこの時、我々はどんな準備や事前調整をする必要があるでしょうか?

ぱっと思いつくだけでも、

- ・遊ぶ相手の確保(リアル知り合いに声をかけるのか?SNSで呼びかけるか?)

- ・遊ぶ場所の確保(誰かの家か?レンタルルームか?公民館か?)

- ・スケジュールの調整(皆の都合がつく日程は?会場はその日時で確保できるか?)

- ・連絡手段を決める(決定事項をどう連絡する?LINEやTeamsか?SNSか?)

- ・昼飯や夕飯をどうするか考える

あたりは挙げられるかと思います。もしかすると、「終わった後に打ち上げをするため、店を探して予約する」とか、「会場として公民館を予約するので、その費用を割り勘にする」「参加者の都合が急に悪くなって、人数が足りないので急いで他の人に声をかける」なんて調整も発生するかも知れません。

時には、「持っていくゲームが多すぎてレンタカーを手配する必要が出て、急遽公民館の駐車場を予約する」とか「使う予定だった公民館で配管故障が起こり、いきなりトイレが使えなくなったため、隣の施設のトイレを使わせてもらっていいかどうか事前相談する」(全部実話)なんてことも発生する場合があります。

ただ「誰かと遊ぶ」というだけでこれだけタスクや調整事項が発生するの、正直だいぶハードル高いですよね。事前調整が得意な人、ホント凄いです。

「誰かと一緒に何かをする」という時点で、黙っていても何もかも段取りができるということはありえず、必ず何かしらの準備や調整が必要になります。大人にとっても、こういう調整って簡単なことではありません。

別に自分一人で全部やる必要はないんですが、色んな人とやり取りしつつ、皆が楽しめる機会にする、というのは、案外スキルが必要とされる作業です。

中学生の長女のカラオケ会が、当日になって頓挫

ところで、以前から何度か書いているのですが、しんざき家には子どもが3人います。長男は高校生、長女次女は中学生の双子です。去年までは5歳くらいだったような気がするんですが、時の流れって速いものですね。

両親の影響なのか、子どもたちはみんな漫画好き、アニメ好き、ゲーム好きなんですが、長女次女は最近ボカロにもハマっておりまして、よく一緒にボカロ曲を歌ったりしています。恋愛裁判とか強風オールバックとか、いいですよね。

で、長女、学校でも同じくボカロ好きの友人が何人もいるようなんですが、ある時「ともだちと一緒にカラオケに行きたい!」と言い出しまして。

中学生でカラオケ、というのは、親としてはちょっと考えるところです。もちろん防犯上の心配もあります。たとえば18時以降は親同伴でも不可な店なんかもあるんですが、時間帯が午前であること、学校の校則で禁止されていないこと、店側のルール上も問題ないこと、行く場所は繁華街などではなく比較的落ち着いた街であること、などなどを勘案して、しんざき家ではオーケーしたんです。

事前にみんなの親御さんにも聞いてもらっておいた方がいいよ、とは一応伝えておきましたが、「大丈夫!」と言うので、あとは本人たちに任せていました。

ただ、いざ当日になってみると、このカラオケ会、頓挫しちゃったんです。

主な理由としては、「カラオケの大きめの部屋を予約しておらず、小さな部屋しか空いていなかった」「そもそも時間を曖昧にしか決めていなかった」「確認不足で当日部活の予定があって行けない子がいた」「ちゃんと親に伝えていなかった子がいて、当日になって親からダメと言われた」などなど、まあ“あるある”な話のオンパレードでした。

上述した通り、事前調整って大人でも難しいことなので、子どもがいきなりやって失敗するのはまあ仕方ないことだ、とも思うんです。

結局カラオケ自体開催できず、近所の公園でジュースだけ飲んで帰ってきたんですが、「行きたかった……」と結構長女がへこんでいたので、ちょっと再発防止策について話し合ってみようかと思ったわけです。

で、それに当たって、長女に何を教えないといけないかなーということを考えたんです。

まずは前提として「小学校の頃と、中学になった今では、友達との遊び方も全然変わって、色んな準備が必要になる」というところから始め、次に「調整」の考え方と必要性を伝えるべきかと思いました。

小学生の頃とは違う、中学生の「遊び」の難しさ

小学校と中学校って、もちろん色んな面で環境が激変するんですが、大きな違いの1つとして「友達との遊び方が大きく変わる」という要素があるんですよね。

特に私立中学だと顕著ですが、みんなご近所同士だった小学校と違って、中学校だと住んでいる場所もバラバラで、会うだけで交通費が発生することも珍しくありません。

遊び方も変わって、昔なら「帰りに近所の公園で待ち合わせね!」の一言で、後は日が暮れるまで公園できゃっきゃしているだけで済んでいたところ、カラオケとかラウンドワンとかファミレスとか、それなりの施設で遊ぶ場合も出てきます。すると当然費用の問題も出るし、親御さんの判断もそれぞれ変わります。

もちろんお小遣い事情も家庭によって変わりますし、厳しい家なら「子どもだけでカラオケなんてとんでもない!」という話が出てくる可能性もあります。その場合、親御さんに同伴をお願いする必要が出てくるかも知れません。

当然、連絡手段の問題も発生します。スマホが普及した世の中とはいうものの、家庭によっては子どもにスマホを持たせていない場合もあり、一方昔と違って、固定電話は家においてない、なんてご家庭もざらにあります。一概に「スマホがあるから、昔より連絡が容易」かというとそうでもないんですね。

この辺の難しい要素を、長女が初見でさばけなかったことは、ある意味仕方ないことです。だからといって、親がしゃしゃり出て、親同士で全部解決してしまう、というのも教育上もったいないし、味気ない。もちろんヘルプを求められたら手伝いますが、もう大人になりかけの中学生なわけですし、できるところは自分たちでやってみて欲しい。

そこで、長女と相談しつつ、「友達とのイベントテンプレート」を考えてみることにしました。

長女に教えたことは「ステークホルダー管理」の基礎だった

長女と話したのは、「まず、何を決めて、誰に何を伝えて、どんな返事をもらわないといけないのか考えよう」ということでした。

今回の場合、

- ・集まる時間、カラオケに行く時間を決めておかないといけなかった

- ・店に予約の電話を入れて、部屋が空いていることを確認しないといけなかった

- ・どれくらいのお金がかかるのか調べないといけなかった

- ・そのお金で問題ないか確認しないといけなかった

- ・参加者の親御さんに、「子どもたちでこういうイベントをするんですがいいでしょうか?」と確認しないといけなかった

これくらいの確認事項はあったわけです。もちろんこれらを全部長女がやる必要は全くないんですが、それぞれのポイントにおいて「これは大丈夫かな?」というのは、誰かが考えておく必要があった。

そこで、長女と話しながら、「友達と遊ぶ約束をする時、確認するとよさそうな項目テンプレート」をざっくりつくってみました。大体以下のようなものです。

・集合時間

・集合場所

・イベントの時間

・連絡方法

・行く店

・お会計の方法(事前にお金を集めておくのか?当日皆で出し合うのか?)

◆事前に連絡・確認しないといけない人

・一緒に行く人

・友人の親(それぞれ連絡できるか確認)

・行く店の店員さん(電話予約など)

◆調べて・相談しておかないといけないこと

・費用は問題ないか(本人に確認)

・子どもたちだけで行ってよいか(参加者それぞれから親に確認)

→ダメなら同伴してもらえるか

・親同士で連絡を取りあってもらう必要はあるか

・日程が不明確な要素はないか(部活の予定とか)

で、これらについて、項目ごとに参加者皆で確認してもらう、と。

つくりながら、「これどっかでやったことあるなあ……」と思ったんですが、なんてことはない、普通に会社の仕事でやっている、ステークホルダー管理の基礎なんですよね。

大事なのは「誰に、何を、どう伝えるか」を考えること

皆さんご存知かと思うんですが、ステークホルダーって利害関係者のことで、要は「あるプロジェクトを進めていくにあたって、意思決定やプロジェクトの活動に関係してくる人たち」のことです。例えばプロジェクトマネージャーとか、会社の上層部とか、システムの利用者とか、そういう関係者全部ですよね。

そして、それぞれの関係者ごとに、「何を伝えて」「何を理解してもらって」「どんな承認をもらって」「どう関わってもらうか」を考える。誰とコミュニケーションをして、どう動いてもらえばプロジェクトが上手く進むか計画する。すごく簡単に言ってしまうと、ステークホルダー管理ってそういうことです。

関係者同士の利害調整、プロジェクトへの関与意識のコントロールもステークホルダー管理だし、「誰にどの会議に出てもらうか」「参加者の予定は空いているか」ということだって立派なステークホルダー管理です。

規模は小さいとはいえ、「カラオケでみんなと遊ぶ」ということだって、1つのイベント、1つのプロジェクトです。それを成功させるためには、友人同士だけでなく、他の大人にも直接間接に協力してもらわないといけないし、調整が必要なら調整しないといけません。要は、みんなを巻き込んで、みんなに考えてもらわないといけない。

仕事上でも、事前調整や根回しって滅茶苦茶大変ですけれど、根っこにあるのは「誰に何を分かってもらわないといけないんだっけ?」というごくシンプルな思考なので、そこについては通底するものがあるなあと。

将来自分が何かを調整する機会が来た時、上のような話が何かの役に立つといいなあ、と考えた次第なのです。

まだまだ先は長いので

ちなみに、長女のカラオケについては、その後機会を改めて開催されました。

「その際、上のテンプレートが有効活用されて、皆が楽しく遊べました!」という話だと、お話としてはすごく綺麗なんですが、現実は地味なもので、今回は長女の友人の親御さんが色々手配してくださって、親同伴でカラオケに行きました。それはそれで安心ですし、「めちゃ楽しかった!」と言っていたので結果良かったと思っています。

まあ、こういう「いつか何かの役に立つかもしれない話」って、当たり前ですがすぐできるようになる訳ではなくって、散々試行錯誤して、失敗しながら自分なりのやり方を身につけていくものです。

今回つくったテンプレートも、別の機会に利用されるかも知れないし、あるいは全然個別に考え直すかも知れません。長女は子ども同士、色んなイベントを開催するようになるかも知れませんし、ならないかも知れません。

その辺は親としても試行錯誤を重ねつつ、楽しく過ごしてくれるといいなあと見守るばかりなわけで、今後も健やかに成長していってくれるといいなあと考える次第です。

最後に余談なんですが、長女たちのカラオケ会の主体は「ボカロ曲をみんなで歌う」というよりは「カラオケでMVを流して鑑賞する」というものだったらしく……なんか、カラオケでライブシーンや特別映像がMV表示されるので、それを観ながらきゃーきゃー騒ぐことがメインの楽しみ方らしいんですね。パブリックビューイングみたいな感覚なんでしょうか。

昔は、カラオケの画面というと、謎の俳優さんたちが謎のシーンを流している動画とか、やたらフレーム数が少ないアニメだったりしたものですが、時代も変わったもんです。

歌わなくても盛り上がる、ということで、最近のカラオケの遊び方も多様化しているんだなあと思ったわけです。

今日書きたいことはそれくらいです。

関連記事

「宿題やりなさい」を言わない我が家。子ども自らタスクの進捗管理ができるようになるフォローの仕方

「パソコン買って」と言われたら。“調査”の作法が自然と身につく我が家のルール

『FF14』でタスク管理のノウハウを学んだ話|しんざき

人気記事