最新記事公開時にプッシュ通知します

『FF14』でタスク管理のノウハウを学んだ話|しんざき

2025年4月25日

「タスク管理って好きですか?」

と聞かれた時「好き」って答える人、おそらくあんまり多くはないですよね。どちらかというと、「タスク管理苦手……」「タスク整理できない……」という人の方が世の中には多い印象があります。

ただ、「タスクをうまいこと整理・最適化して、綺麗に片付けられた時、あなたは気持ちいいですか?」という質問なら、「Yes」と答える人も案外多いんじゃないでしょうか? 計画通りに仕事が消化されていく気持ちよさは、自分で考えたゲームの攻略法がばっちりハマった時の達成感に通じるものがあります。

この記事で書きたいのは、大体以下のようなことです。

・しんざきはオンラインRPGでタスク管理を学びました

・オンラインRPG、最近だと特に『ファイナルファンタジーXIV(以下、FF14)』は、タスク管理の練習フレームワークとして極めて優れています

・タスク管理の肝は、要は「目的の設定」「タスクの言語化」「優先順位の判断」「進捗状況の管理」です

・コンテンツが非常に多く、かつ粒度が整理されておりタスクの可視性が高いFF14は、タスク管理の重要度が高く、なおかつ実践しやすい環境だからです

・例として、なるべく短い期間で「極」(エンドコンテンツ)に挑もうとする際のタスク管理について解説します

・重たいゲームを限られた時間内で遊ぼうとすると、どんどん効率化のスキルが身につきますよね

・その際は目的設定、タスクの分解と優先度付け、さらに進捗管理という一連の流れを意識して遊ぶのがオススメです

・大事なのは習慣化と試行回数で、いろんなやり方を試行錯誤しているとそのうち自分に合ったやり方が見つかります

・タスク管理のノウハウは分野を問わず応用が効きやすいので、FF14に限らず、日常的に楽しみながら練習できるインフラを見つけられるといいですね

以上です。よろしくお願いします。

さて、書きたいことは最初に全部書いてしまったので、後はざっくばらんにいきましょう。

ゲームでタスク管理を学べる理由

しんざきは、「タスクをうまく整理して、効率よく目的を達成できた時」にすごーーく爽快感を感じる性質です。性癖、と言ってもいいかも知れません。

ロジカルで納得感のあるタスク表を作れた時には、「美しい……」とつぶやきながらうっとりしてしまいますし、タスク順を無駄なく調整して期限内にうまく消化できた時には、ストIIダルシムの勝利ポーズみたいな踊りをしてしまいます。

「何かを最適化してうまく回るようにする」という行為には、それ自体パズルゲーム的な楽しさがありますが、タスク管理・タスク整理はその最たるものといってもいいでしょう。

ただ、私の場合、タスク管理がパズルゲーム的、という以前に、そもそもゲームでタスク管理を身につけ、ゲームでタスク管理の練習をしてきた、という側面があります。ゲームを遊ぶ上でタスク管理を意識すると、ゲームだけでなくタスク管理の楽しみも一緒に味わえて、2倍とまではいかないけれど1.3倍くらい楽しい、というのが持論です。

「タスク管理」って、字面にすると大げさに思えますが、実際やることは「目的の設定」「タスクの言語化」「優先順位の決定」「進捗状況の管理」の4つくらいに集約されます。これは仕事だろうと試験勉強だろうと、あるいはゲームだろうとそこまで変わらないので、自分に合ったノウハウを確立できれば他の分野でも応用が利くというわけです。

ゲームは面白いし、ゲームの中でタスク管理がうまく回るともっと楽しいし、ついでに自分に合ったタスク管理の「勘所」も身につけられる。いいことづくめですね。

で、しんざきが特にどんなゲームでタスク管理を身につけてきたかというと、これがもっぱらMMORPG(大規模多人数同時参加型オンラインRPG)なんです。大航海時代オンラインに始まり、エバクエ、マビノギ、PSO2、RO、FF11、そしてFF14。そこそこ色んなMMORPGに手を出してきました。

MMORPGって、タスク管理の面から言うと「同時進行可能な並行タスクが極めて多く、タスク間の依存関係もしばしばあり、しかもタスク自体の可視性が比較的高い」という特徴があるんです。これってタスク管理の練習用のフレームワークとして最適なんですよね。

MMORPGは並行して行えるコンテンツの量が非常に多く、実務と同様にタスク管理の重要度が高いゲームです。

そのうえで、ゲーム側が「クエスト」や「ミッション」といった形で目的やタスクをある程度整理してくれているので、「最初はとりあえずこれに手をつけよう」という指針を立てやすいですし、「次のクエストに挑む前に武器を強くした方が良さそうだな」といったタスク間の依存関係も感覚的に掴みやすい。

また、タスクの進捗も「クエストの結果や報酬」あるいは「レベルアップやスキルの習得」といった形で可視化されています。現実でもクエストの達成状況を表示して欲しいですよね。上司の頭上あたりに。

こうした「タスク管理の練習フレームワーク」としての適正は、特にFF14のエンドコンテンツ(レベルを上げ切ってから挑むことが前提の高難度クエスト)で際立っていると思います。

やることが多すぎるFF14は、タスク管理の練習に最適

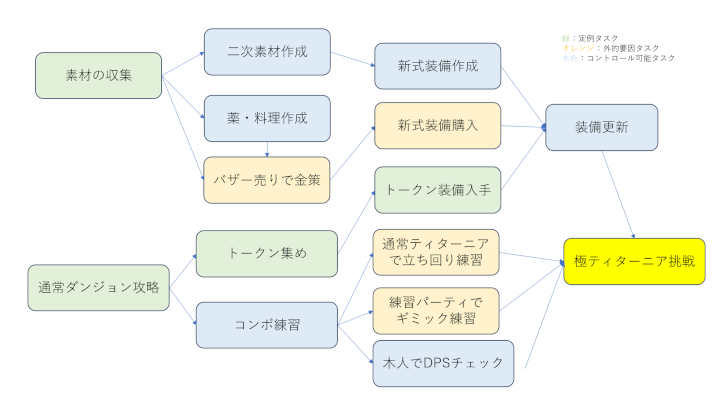

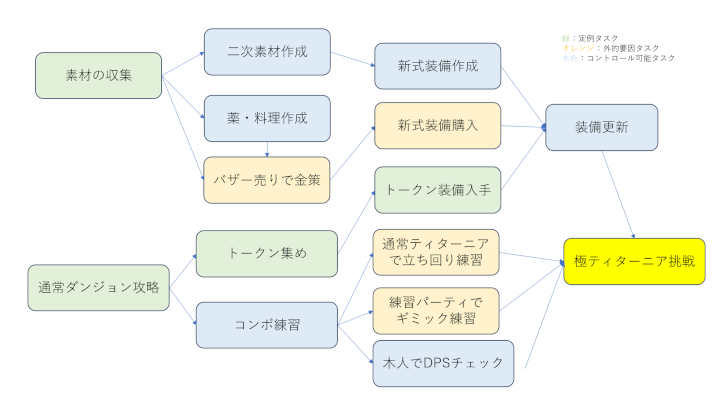

次の画像は、私がFF14のエンドコンテンツに初挑戦した際、必要なタスクの関係性をアローダイアグラムっぽく図示したものです。

未プレイの方は何がなんだか分からないと思いますが、後ほどあらためて解説するのでご安心ください。とりあえず、矢印の多さから「とにかく忙しいゲームであること」「タスク同士の依存関係が存在すること」は何となく感じ取っていただけるのではないでしょうか。

そもそもFF14とは、「FFシリーズのお祭りゲー」と表現する方もいるように、今までのFFに出てきた要素やキャラクター、ボス、BGMなどが詰まったFFオールスターゲームです。それも、「単に名前と見た目だけとってきたコラボ」というわけではなく、きちんとゲームの展開に溶け込んだ形で、これでもかこれでもかと詰め込まれています。

クリスタルタワーもあればザンデもいるし、神竜もオメガもゴルベーザも出てくるし、クルルが「見た目は幼いが、実はお姉さんキャラ」というすさまじいキャラ付けでしれっとメインキャラの1人になっている。FFシリーズを長年遊んでいればいるほど楽しめる、まさにFF祭りです。

それだけに、1度のアップデートで追加されるコンテンツの量が非常に多く、すべて遊びつくそうとした場合に要求される時間コストは膨大です。特に高難易度コンテンツに挑む場合、それが顕著になります。

FF14での代表的なエンドコンテンツには、「極」「零式」「絶」といった名前がつけられています。主にストーリーで戦ったボスの強化版と戦う「裏ボス」のようなものですね。

その中で言うと「極」が最も手軽で、いわばエンドコンテンツの入門編のようなもの、レベルさえ上がりきっていれば「とりあえず」で挑めるような難易度です。

一方で、最も難しい「絶」の攻略には数週間、場合によっては数ヶ月もかかることがあり、「最強装備を整える」「パラメータを突き詰める」「立ち回りを練習する」といった複数の準備を同時並行で進める必要があります。

タスク間の依存関係も複雑で、まずは動画でボスの攻撃方法やギミックを予習し、必要な装備やスキルを整えてからでなければ実戦練習に臨むことすらできません。また「メンバー全員で立ち位置や動き方を情報共有した後でなければ避けられない攻撃」なんかもあり、自分だけでなくパーティメンバーのタスク進捗まで依存関係に入り込んできます。メンバー間の意識の違いが原因でパーティ崩壊、なんて話も珍しくないほどで、大規模なチームのリーダーともなれば、やっていることはほとんどチームマネジメントと言えますね。

では、そんな大変な思いをしてまでどうしてエンドコンテンツに挑戦するのか?仲間とワイワイ攻略する過程を楽しんでいる人、クリアした証をトロフィー的に集めている人、さまざまなタイプのプレイヤーが存在しますが、しんざきの場合は「シナリオに感動したこと」がきっかけでした。

私がFF14で初めて挑戦したエンドコンテンツは、忘れもしない「極ティターニア討滅戦」です。

メインストーリーにて、主人公である「光の戦士」は、とある事情で妖精の王である「ティターニア」と戦うことになります。この時のシナリオとBGMが、その後のアツい展開への前振りになっているところも含めて、もうめっちゃめちゃ好きでして。これは是が非でもエンドコンテンツまで遊びたいと思ったんですよ。

というのも、FF14はシナリオの出来が非常に良くてですね。特に2019年の拡張「漆黒のヴィランズ」のシナリオについては、FFシリーズ全体を見渡しても出色と言っていいのではないか、と思えるほどの完成度だったと思います。フェオ=ウルとエメトセルクがあまりにもツボ過ぎる。毎度のようにストーリークエストに情緒をめちゃくちゃにされ、勢い余ってエンドコンテンツに挑戦してしまう光の戦士は私以外にも多いのではないでしょうか。

と、脱線が長くなってしまいましたが、ここからは「ゲームとタスク管理」というテーマの実例として、私が「極ティターニア討滅戦」に挑んだ時の話をしたいと思います。

裏ボス『極』の攻略に必要なタスクを整理してみる

上で書いた通り、「極」はあくまで「エンドコンテンツの入門」です。FF14に慣れた人であれば、「たかが極程度で大げさな」と思うかも知れません。

しかし、当時のしんざきがFF14に本腰を入れ始めたのはほんの2ヶ月前、パーティを組んでダンジョンに行くのもおっかなびっくりで、極どころか通常のダンジョンでもちょくちょく床を舐めることがあるくらいでした(オーラムヴェイルとか)。根が非コミュなのでそもそもパーティプレイ苦手ですし、自分が原因で全滅しまくるとか本当につらくて可能な限り避けたい。

そして、仕事や育児の関係上、1日で遊べる時間はかなり限られているうえ、おまけに業務の都合で近い未来に多忙になることが確定しており、それまでにクリアしたいという時間制限までありました。

となると、おそらくタスクはかなり詰め詰めになるはずで、それを管理してうまく捌くこと自体結構楽しいコンテンツになりそうだ、と思いました。

前述した通り、しんざきはタスク管理を以下の4つの手順で行っています。

①「目的の設定」

②「タスクの言語化」

③「優先順位の決定」

④「進捗状況の管理」

最初にやるべきことは「目的の設定」ですが、これは「極ティターニアのクリア」と明確です。

次の「タスクの言語化」は人それぞれ色んなやり方があるでしょう。しんざきの場合、目的達成に必要な作業をトップダウン的に洗い出していきます。この時は、大きく分けて「装備の更新」「ボス攻略の練習」というふたつのタスクの流れがあると考えました。

まずは装備について。これは可能な範囲で最高のものを揃えたいところです。というのも、しんざきはゲームを始めたばかりのド初心者で、しかも役職はナイト。ボスの攻撃を受け止めて耐えつつ火力も出さないといけないジョブですから、武器はもちろん防具も重要になります。

この時点で私が入手できる最強装備の多くは、プレイヤーが鍛冶師や裁縫師などの制作職業(クラフター)に就いて作成する「新式装備」というものでした。

新式装備をつくるためには、入手に運が絡むレア素材を集めなければなりません。できれば他のプレイヤーが作成してバザーに出品したものを購入したいところですが、しんざきのような初心者には全ての部位を買いそろえられるほどの資金もありませんでした。

そこで「素材を集めて自作する」「大量の資金を集めて購入する」というタスクを並行して進めつつ、一部は「コンテンツを攻略すると確実に入手できる装備(トークン装備といいます)」で補う方針に決めました。

一方、ボス攻略における立ち回り練習も欠かせません。FF14では、高難度ボスを倒す時には「1秒間でこれだけのダメージを出さないといけない」という意味の「DPS(Damage Per Second)」という基準が大体決められており、装備だけでなく操作精度という点でもこのDPSを高めていける余地はあります。

加えて、「ボスの攻撃をどう避けるか」というギミックへの予習も重要です。高難易度のボスは、通常難易度では行ってこなかった強力な技をいっぱい繰り出してくるのですが、こうした攻撃の中には「過去のボスとの類似パターン」も多くて、過去のエンドコンテンツで疑似的に練習できたりするんですね。

このようにしてタスクを分解し、依存関係を整理したのが、先ほどもお見せしたアローダイアグラム風の図です。

だいたい上半分が装備作成、下半分が立ち回り練習に関係するタスクになっているのですが、一部のタスクは上下を越境して依存関係が存在します。実務においても、例えば「データをどう持つかの設計」と「顧客がどう画面を見るかの設計」が別々に始まって、それぞれが関連しながら収束していったりしますよね。

こういうの、図にするだけで頭が整理されるので、私は軽率に作成するようにしています。とりあえず矢印の始点にあたるタスクから順番につぶしていけばいいので「優先順位の決定」がうまくいきやすいです。

ちなみに、本来のアローダイアグラムは各タスクの工数まで記入することが一般的ですが、取り急ぎはタスク同士の関係性を図に表すだけでも理解の度合いが全然違いますし、作業の進め方を関係者に共有する時にも便利です。

さらに、タスクの時間配分を考える上での工夫として、この時は「定例タスク(緑)」「外的要因に左右されるタスク(オレンジ)」「自分でコントロール可能なタスク(青)」にタスクを大別しました。

例えば「バザー売りで金策」は、売れるかどうかは他のプレイヤー次第であり、価格相場も常に変動するため、時間を区切らずにいると、いつまでも画面に張り付いてしまう可能性があります。そこで、この種の外的要因に依存するタスクは「1日30分だけ」のように作業時間を固定枠で設定し、逆に「木人(練習用ステージ)でのDPSチェック」のような自分のペースで行えるタスクは可変枠にして隙間時間で行うようにしました。これについては、大事なのは「タスクごとの作業枠を決める」ことであって、分類の方法はケースバイケースでいいと思っています。

それにしても、装備更新しかり、DPSチェックしかり、金策しかり、「個々のタスクの成果が非常にわかりやすく可視化されること」はあらためてFF14の特徴のひとつだと思います。目に見える成果が上がるのでタスク管理のモチベが保たれやすいし、タスクの区切りを作りやすいんですよね。「進捗状況の管理」が苦手な人(私とか)は、「どういう順番でクエストを片付けていくか」「大きな目標をクリアするために、どのタスクをどういう順番で片づけていくか」を意識的に考えることで、よい練習になるのではないでしょうか。

これらのやり方はまあまあ図に当たりまして(正直必要以上に構えていた感もあるのですが)、氷のルーン踏みまくったり雷のルーンの処理を間違えたり、まあ色々苦労もありつつも、攻略開始から2週間くらいで「極」の初クリア、モニターの前で「よっしゃあ!」と大げさな快哉(かいさい)をあげたわけです。

いやー、面白かった、漆黒のヴィランズ。MMORPGって、主人公に具体的なキャラクターがない分、ストーリーを作り込もうとすると主人公以外の「主役」キャラが必要になって、主人公が置いてけぼりになっちゃうことが多いと思うんですが、漆黒では一切そういうことがなく、全てが「主人公のための物語」だったと思うわけです。あとシルクス・ツイニングのBGMが超良い。

ついでにいえば、最新の拡張パッケージ「黄金のレガシー」も面白かったですよね。拠点としてのトライヨラの地形の複雑さと、バクージャジャが軽い禊ぎでしれっと味方になる展開、その2点だけいまひとつ納得いってないのですが……。

ゲームに限らず「楽しく習慣化」することが大事

FF14の話がだいぶ長くなってしまいました。

こういう「タスク詰め詰めな状況で、うまいことさばいていくノウハウ」は人それぞれで、色んなやり方があると思います。

しんざきの場合、「まず徹底的にタスクを言語化・整理分類する」「その中で、ケースバイケースで適したノウハウを見つけ、適用していく」というやり方が性に合っている(しかも楽しい)のですが、それに気付いたのはゲームの中での話です。

自分に合ったタスク管理のスタイルを確立するためには習慣化と試行回数が必要ですが、そのためのプラットフォームは案外場を選びません。例えば「ゲームのボス戦をクリアするため」というだけの理由でも、タスク管理の場数を積むことはできる、と。

「楽しみながらタスク管理を学ぶ」ということも可能だし、そのひとつのプラットフォームとしてゲーム、特にMMORPGみたいなタスクの広がりがあってタスクの可視性が高いゲームは結構オススメです、と。

特にFF14はFFオールスターで滅茶苦茶楽しいし、特に「漆黒のヴィランズ」はシナリオの完成度が非常に高くてエメトセルクがいい味を出しすぎているので大変オススメです、と。

そういう話でした。

今日書きたいことはそれくらいです。

関連記事

「パソコン買って」と言われたら。“調査”の作法が自然と身につく我が家のルール

『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』に学ぶ、スキル習得の難易度コントロール

初代プレステで「神」になろうとした男。機械学習で生命創造を試みた『がんばれ森川君2号』『アストロノーカ』開発者の苦悩と野望【フォーカス】

人気記事