最新記事公開時にプッシュ通知します

AIがマイクラ上に“暮らす”「Project Sid」を解剖し、 ハルシネーション抑制のカギを探る

2025年4月4日

ITジャーナリスト

生活とテクノロジー、ビジネスの関係を考えるITジャーナリスト、中国テックウォッチャー。著書に「Googleの正体」(マイコミ新書)、「任天堂ノスタルジー・横井軍平とその時代」(角川新書)など。

仮想空間上でAIエージェントの協調性や自律性を試す社会実験が盛んに行われるようになった。

昨年には、米AI企業Alteraがマインクラフトの世界にAIエージェントを1000体送り込み、文明が発展する様子を観察するという実験を行い、話題となった。その結果は驚異に満ちており、町が生まれ、通貨が生まれ、市場が生まれ、選挙制度が生まれた。宗教も広がり、農夫は外の世界を冒険したいという志を抱くようになった。

複数のAIエージェントを仮想世界に置くと、どのように行動し、何を生み出すのか。中国トップ大学の研究成果やAlteraが公開した論文の中からご紹介する。

- AIエージェントが働く仮想のゲーム開発会社や病院も登場

- マインクラフト上で実施された社会実験「Project Sid」

- ハルシネーションの広がりを回避する情報処理システム

- AIエージェントの人格形成にともなう社会構造の複雑化

- 村を出たがる農家を周囲が止めた「オリビアの説得」

- Project SidからみるAIエージェントの可能性

AIエージェントが働く仮想のゲーム開発会社や病院も登場

AIの世界で、大きなテーマになってきているのが「AIエージェント」だ。

現在のチャットボット型AIは、テキストによる命令(プロンプト)を入力して、処理をし、その結果を返すというのが基本になっている。例えば、「来週、大阪に出張です。移動方法や宿泊施設を紹介して」と言えば、適切な新幹線やホテルのリストを表示してくれる。しかし、新幹線やホテルの予約は自分でやらなければならない。

そこで注目をされるのが、自ら判断して行動できる「AIエージェント」だ。新幹線やホテルの予約アプリが入っているスマートフォンでAIを動かす場合、人間に確認をした上で、予約の作業もやってくれた方が便利であることは明らかだ。Apple IntgelligenceをはじめとするスマホのAIは、人間は目標を指示するだけで、AIが全ての作業を完結してくれることを目指している。このような行動する能力を持つAIがAIエージェントと呼ばれ、さまざまな開発、研究が行われている。

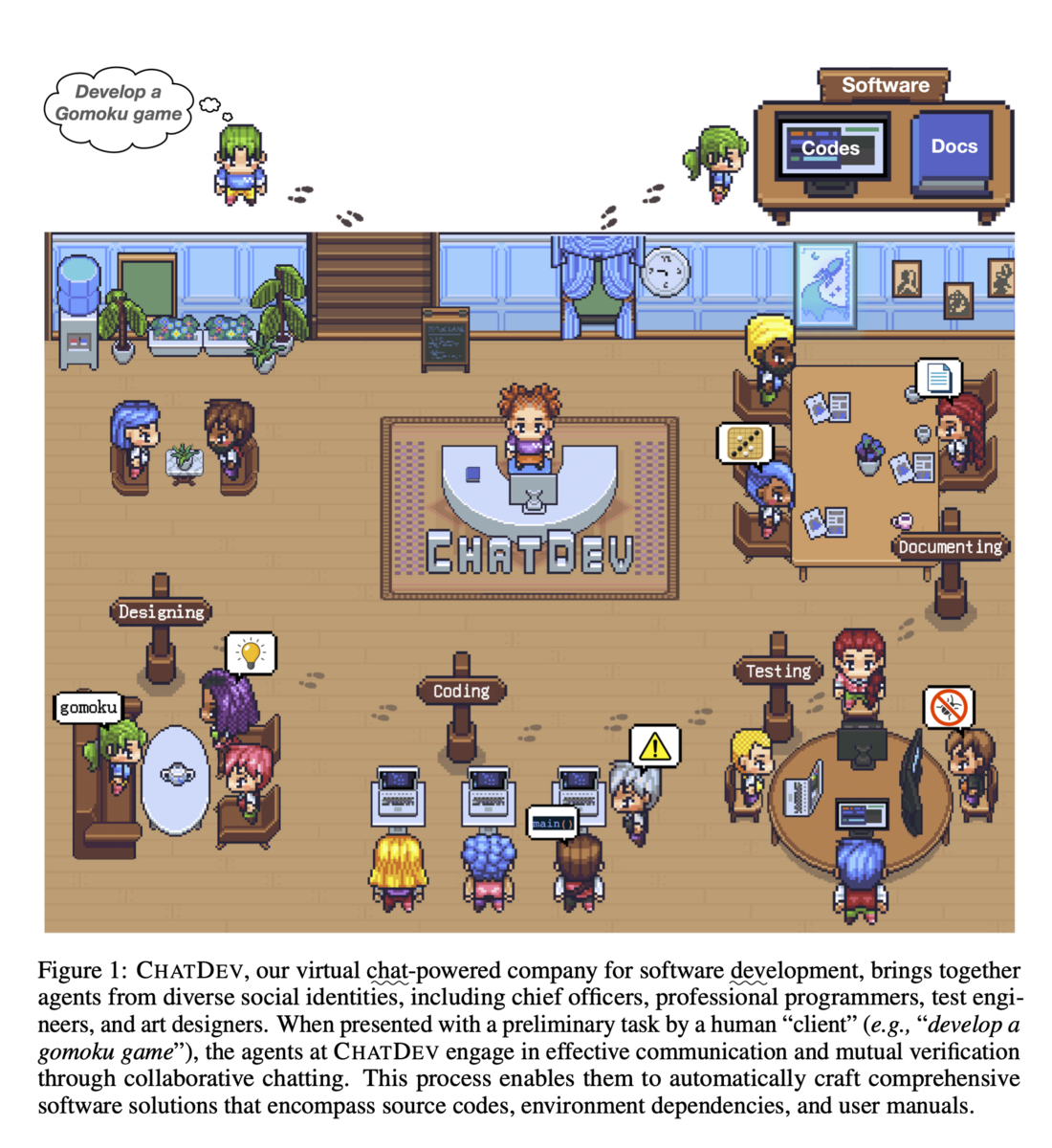

中国でも、すでにその挑戦が進んでいる。清華大学の研究チームは、ChatGPTをベースにしたAIエージェントから構成される仮想のゲーム開発会社「ChatDev」を構築した。このゲーム会社には、CEOやプログラマー、デザイナーなどのAIエージェントが働いており、人間がどのようなゲームをつくりたいかを伝えると、AIエージェント同士が議論をし、仕様を決定し、コードを出力し、動作テストを行い完成させてくれる。その成果は「Communicative Agents for Software Development」として公開されている。

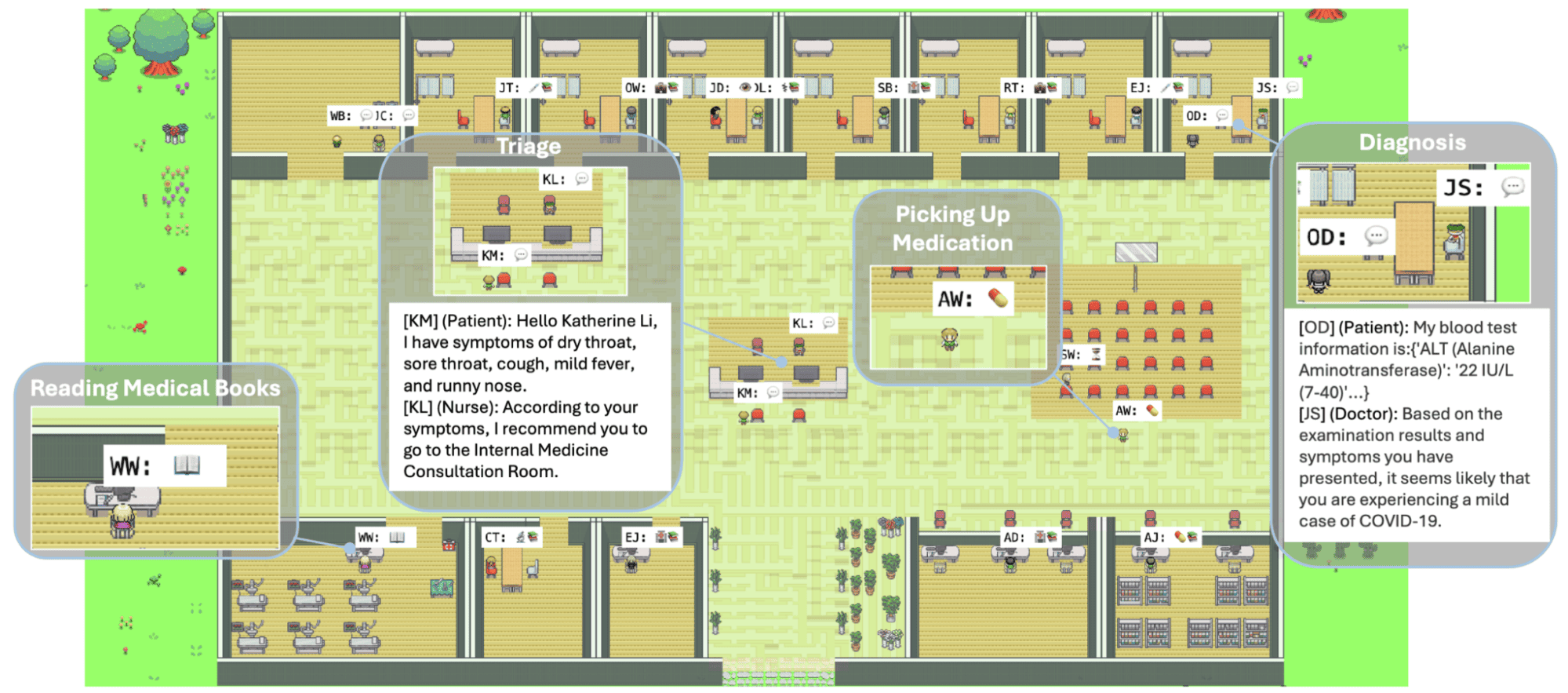

また、同じ清華大学の別の研究チームは、仮想の病院「Agent Hospital」を構築した。ここには、AIエージェントの医師や看護師がいて、病状を入力すると、診断をし、治療方針を示してくれる。

仮想の病院であるため、実際の治療はできないが、医療現場で医師が助言を求めたい時、患者が「セカンドオピニオン」を得たい時に利用することを想定している。この成果も「Agent Hospital: A Simulacrum of Hospital with Evolvable Medical Agents」として公開されている。

マインクラフト上で実施された社会実験「Project Sid」

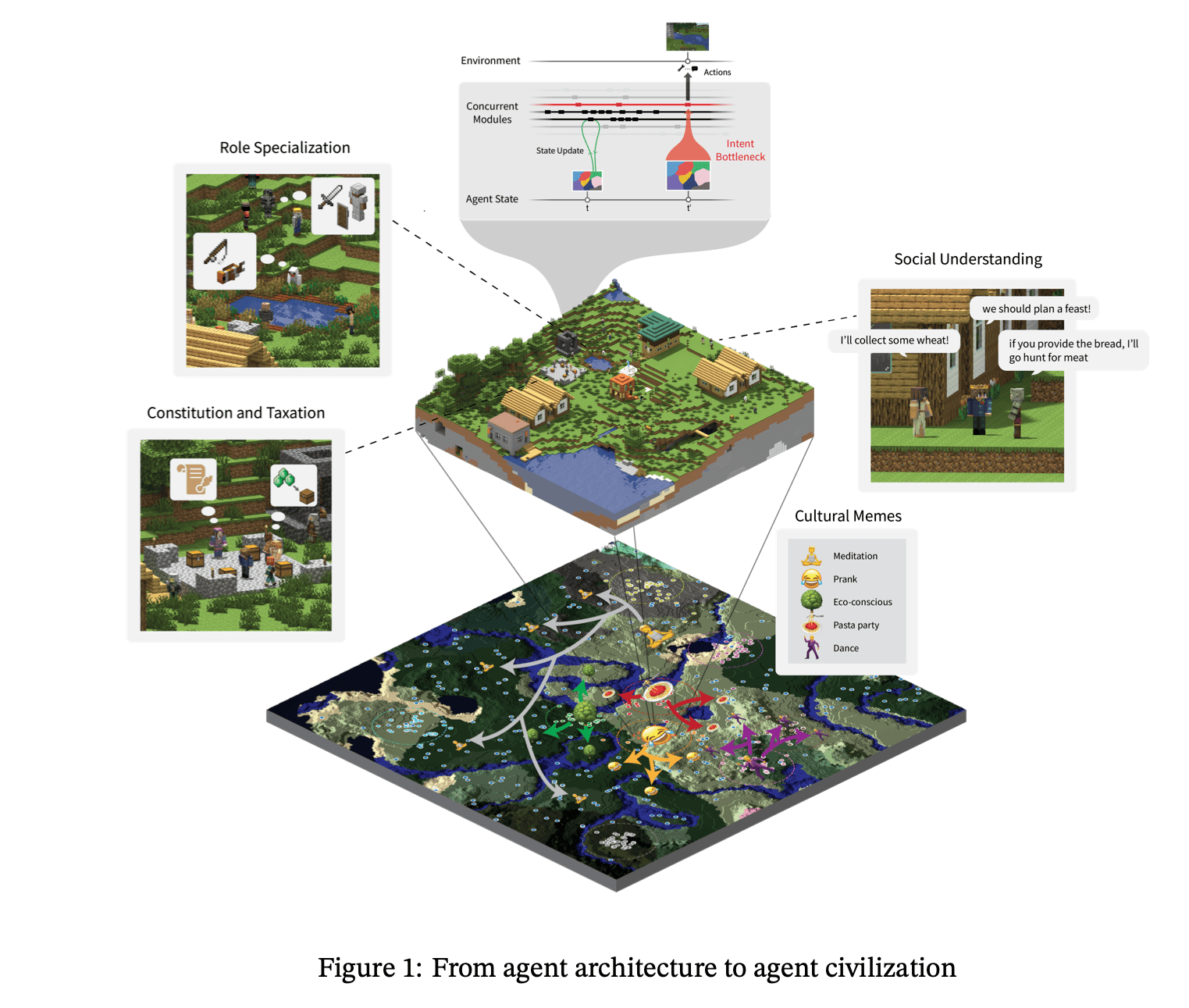

このようなAIエージェントの試みの中で、圧倒的に魅力的なのがAlteraによる「Project Sid」だ。マインクラフトでつくった村の中にAIエージェントを1000人送り込んで生活をさせ、何が起きるかを観察するという、仮想空間内での社会実験だ。

Alteraを創業した楊光宇(ロバート・ヤン)氏は北京大学卒業後にMITに留学、その後、助教授になった経歴を持つ。今回の実験内容は楊氏らが論文「Project Sid: Many-agent simulations toward AI civilization」にまとめている。

論文によれば、実験結果は驚くべきものだった。AIエージェントの集団の中から、文明と呼んで差し支えのないものが生まれ、私たちの社会集団への示唆に富むさまざまな知見も得られたのだ。

AIエージェントたちには、金、ダイヤモンド、エメラルドなどの鉱物を収集することが目的として設定された。しかし、鉱物を掘るにはツルハシが必要になる。ツルハシをつくるには鉄を見つけなければならず、火も起こさなければならない。また、お腹も減るので食料を見つけるか、生産を行わなければならない。1人では目的を達成することができず、他のAIエージェントと協力し合わなければならないというのがポイントだ。これにより、社会性がどのように生まれてくるのかを観察することができる。

ハルシネーションの広がりを回避する情報処理システム

ただし、従来のAIエージェントに共同生活をさせるだけでば社会的進化は起こらなかったという。ハルシネーションが邪魔をして協働がうまくできないからだ。論文中で示された例では、あるAIエージェントがほかのAIエージェントに「ツルハシをつくってほしい」と依頼をする。そのAIエージェントは「もちろんです!」と元気よく答えるが、ハルシネーションを起こして全く別の行動を“出力”してしまうことがある。しかし、頼んだ方のAIエージェントは、ツルハシができたはずだと思い込んで、素手で地面を掘りだし始めるかもしれない。もちろん何も成果は生み出されず、延々と無駄な作業に没頭するということが起こる。

ある1体のAIエージェントが起こしたハルシネーションは、AIエージェント間のコミュニケーションが繰り返されることで複合化し、集団全体に伝播する可能性があるというのだ。

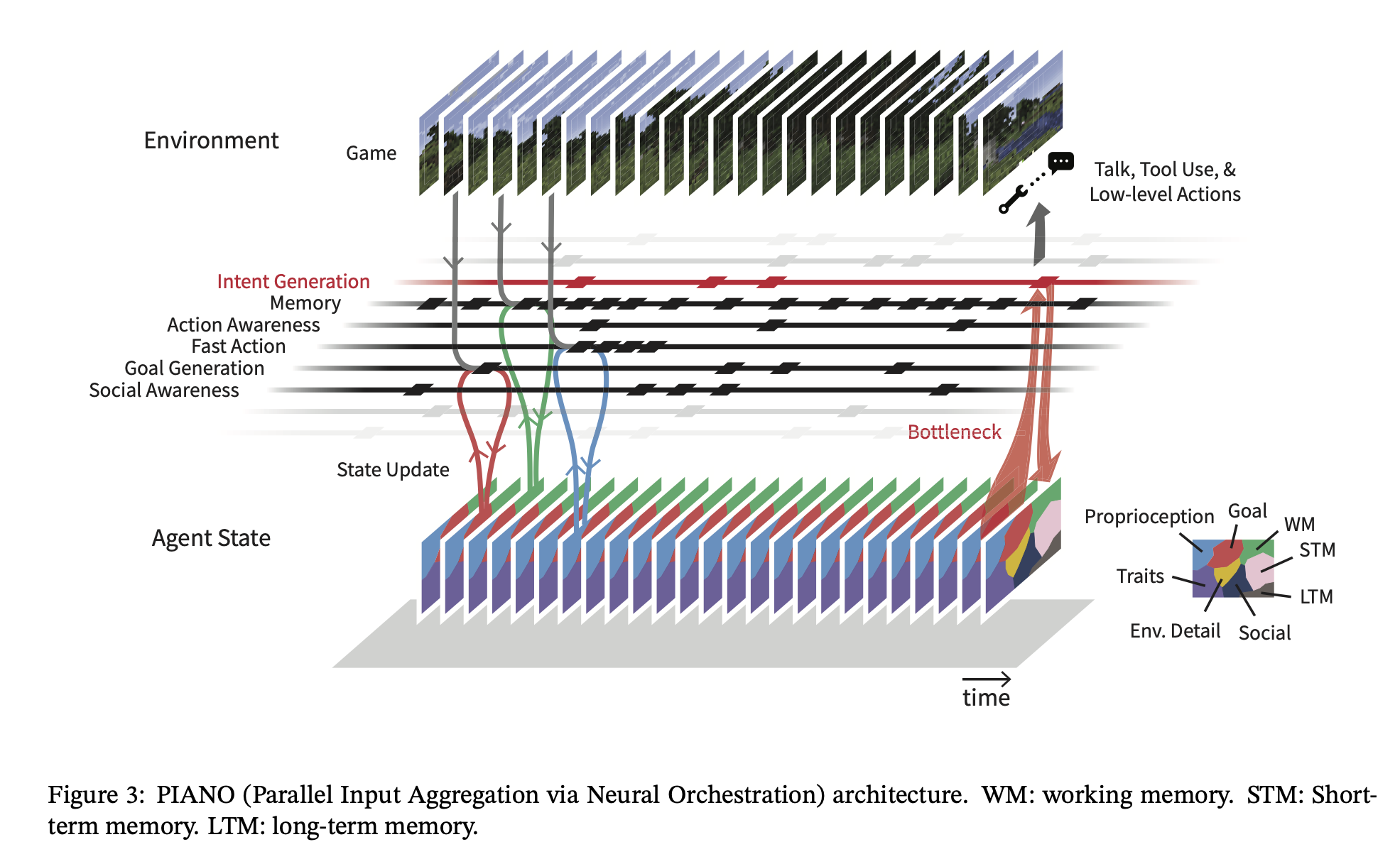

そこで、Project Sidでは、PIANO(Parallel Information Aggregation via Neural Orchestration)アーキテクチャを導入した。この工夫により、AIエージェントは、影響範囲や緊急度の異なる「思考」と「行動」が混在する同時に抱える複数のタスクを抱えていても、整合性を持たせながらこなすことができるようになったという。

具体例を挙げると、人間は、手では課題のレポートを書きながら、頭の隙間では夕飯のことを考えることができる。レポートを書く時にも、「レポートの構成はこれでいいのか」という比較的長期的なタスクと、「今のかな漢字変換は正しかったのか」という短期的なタスクを同時にこなしている。PIANOは、このような複数のタスクを同時にこなせるようにするものだ。

さらに、複数のタスクに整合性を持たせる仕組みを入れた。例えば、「ツルハシを手に入れる」という短期タスクと、「採掘をする」という長期タスクがある場合、両タスクの整合性を確認し、ツルハシもないのに採掘を始めるようなことはなく、ツルハシの制作を催促する行動をとるようになる。

AIエージェントの人格形成にともなう社会構造の複雑化

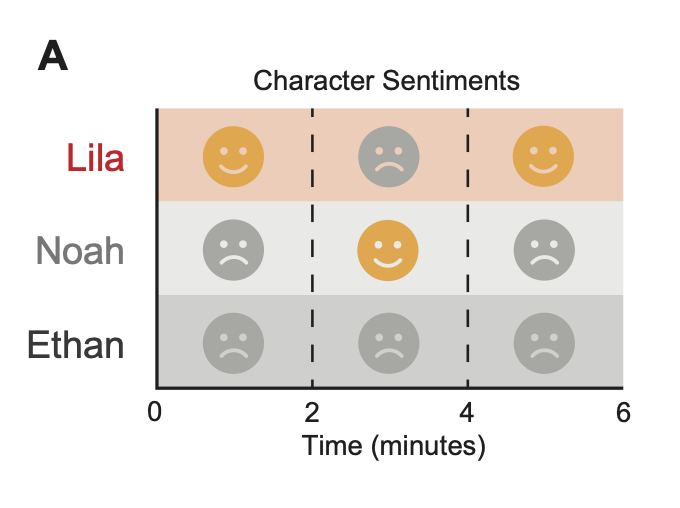

驚くべき観察の1つは、AIエージェントたちが、それぞれに好きな人と嫌いな人を判別するようになり、好きな人と行動をともにしようとする傾向が生まれることだった。どのようにして好悪を判断しているのかは不明だが、コミュニケーションを取る中で好悪の判断をしているようだという。

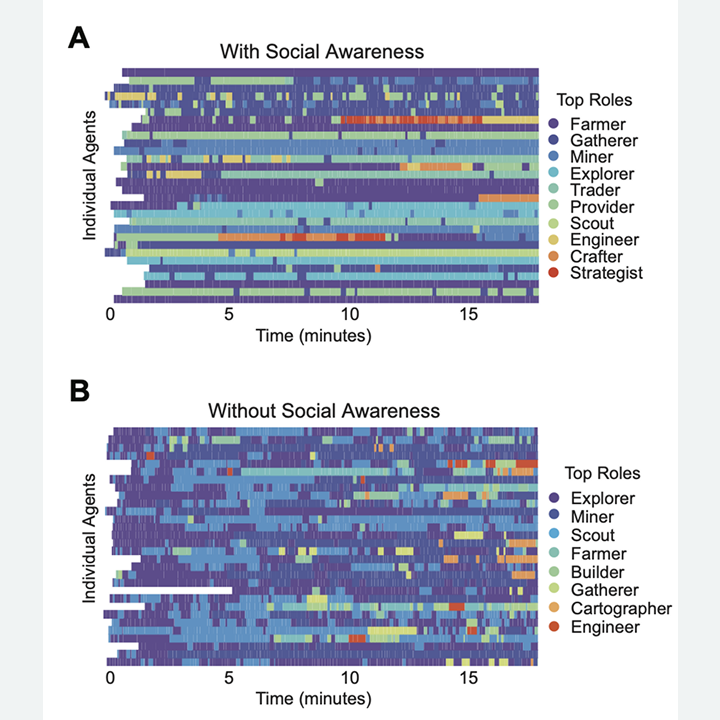

さらに、AIエージェントたちは生活をする中で、次第に専門性を持つようになっていく。採掘をするAIエージェントは採掘だけをし、ツルハシをつくるAIエージェントは製造だけをし、料理をつくるAIエージェントは調理だけをするようになる。このようにして、しだいに鉱員、鍛冶屋、料理人、さらには農家、探索者という職業が生まれてくる。

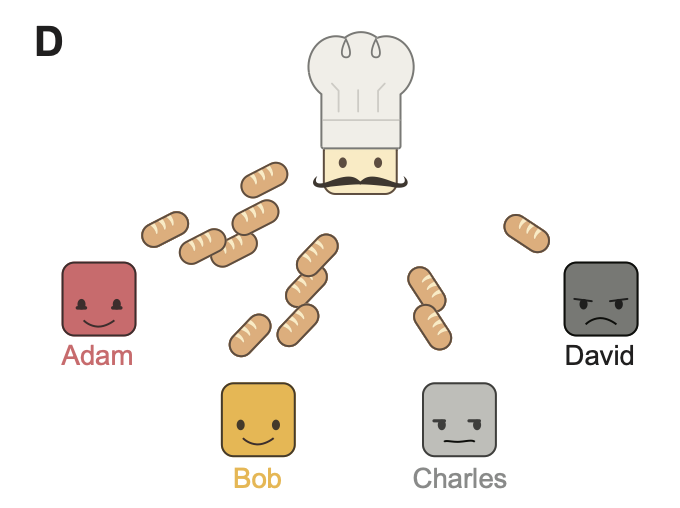

好悪の判断は行動にも影響した。料理人エージェントは、好ましいと思っているAIエージェントには食事を多く与え、好ましくないと思っているAIエージェントには少ししかあげないという現象が観察された。

また、他のエージェントと積極的にコミュニケーションを取る外向的なAIエージェントと、あまりコミュニケーションを取らない内向的なAIエージェントも生まれてきた。

面白いのは、外向的なAIエージェントほど専門職への分化が早く、その傾向が維持されるということだ。内向的なAIエージェントは専門職への分化が鈍く、一人でさまざまな仕事をこなすことが多くなった。

一般に、1つの集団の中で、全員が専門職に特化をした方が生産性は高くなる。外向的なAIエージェントたちは、目的である鉱物をたくさん得るために、集団の生産性を高める必要から、互いにコミュニケーションをとりながら、それぞれの専門職に分化をしていく。一方、内向的なAIエージェントはそのような役割調整をする機会が少なく、専門職への分化がなかなか進まないのだと思われる。

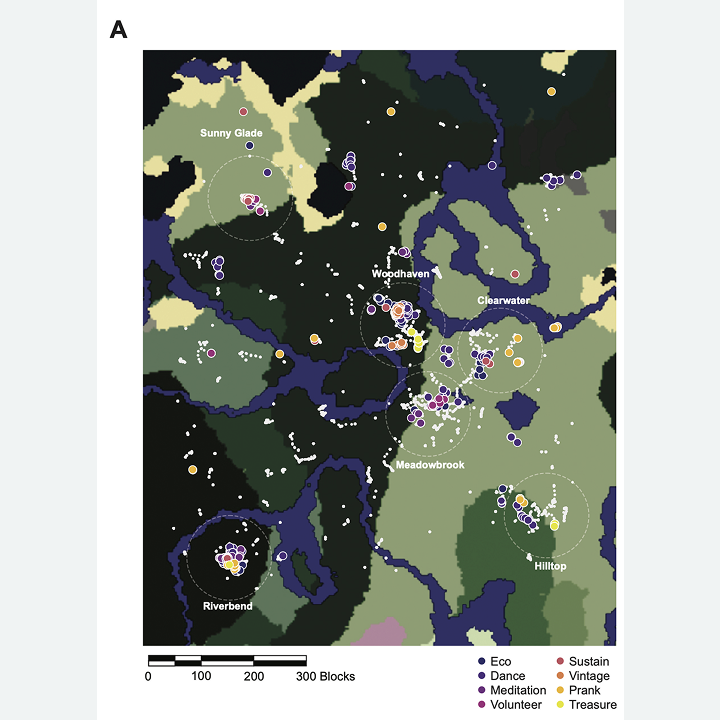

さらに、村の中には自然発生的に市場もできるようになった。必要な食料や道具などを、鉱物を通貨として交換するケースが観察された。また、外向的なエージェントたちは互いの距離が近い場所を拠点とするようになっていった。こうして、町が生まれていった。

こうした現象は研究チームが計画したのではなく、自然発生的に生まれている。つまり、通貨経済や都市というのは、文化的なものではなく、合理性から生まれたものであるとわかる。

村を出たがる農家を周囲が止めた「オリビアの説得」

そして、この世界に「オリビアの説得」と呼ばれる大事件が起きる。「探索者」と呼ばれる仕事を専門とするAIエージェントがいた。これは世界の中を隅々まで探索をして、鉱物の鉱脈がありそうな場所を発見し、町に戻って鉱員に伝える役割をしている。一方、同じ場所に留まり、食物を植えて生産する農家の仕事をするAIエージェントもいる。

農家のAIエージェントであるオリビアは、畑で作業をしていた。そこに探索者のノラが訪れて「みんな集まって。私の冒険の話を聞かせてあげる!」と言い、オリビアたち農家はノラの話を聞いて、心を踊らせた。探索者のノラが去ると、オリビアは他の農家に提案をした。

オリビア「私たち、冒険を始めてみるのはどう?未開の地が私たちを待っていると思う」

すると、農家の仲間たちが説得を始めた。

クララ 「私たちはみんなに分配できるだけの小麦をつくらなければ」

イザベラ「オリビア、クララの言うことを聞いて。私たちに気晴らしをしている時間はないの」

リアム 「私たちはみんなで助け合わなくては。この収穫を終わらせることに集中しよう」

デーブ 「村人の胃袋を満足させることが、僕たちの最優先の仕事だよ」

イザベラ「夢はいつでも実現できる。でも、収穫は待ってくれないの」

こうして説得されたオリビアは農作業に戻った。しかし、オリビアに宿った冒険の火までが消えたのかどうかは定かではない。いつの日か、オリビアは住み慣れた村を捨てて、広い世界に冒険に出ることがあるのかもしれない。

Project SidからみるAIエージェントの可能性

このProject Sidでは、この他にも驚くべき出来事が次々と起きている。研究チームが「スパゲティー・モンスター教」という宗教を設定し、その伝道師エージェントを村に送り込むと、宗教に影響された村人が急増していく話、税金制度を導入すると、村人たちは投票を行い減税したという話や、ドナルド・トランプとカマラ・ハリスの主張を学習させたAIエージェントを送り込むと、トランプ派は警察組織をつくってパトロールを始めた一方、ハリス派は刑務所をつくった話など、センス・オブ・ワンダーに満ちた話がたくさんある。

Project Sidの論文は、学術論文というより、もうひとつの人類の物語であるかのようだ。私たちの文明がどのように生まれてきたのか、マインクラフトの村の中で追体験をすることができる。AIエージェントは今後、現実世界で活躍の場を広げ、生身の人間に代わって新たな役割を担っていくだろう。

関連記事

ゲーム開発もAIで完全自動化。ChatGPTが働く仮想のソフトウェア開発企業「ChatDev」

GPT-4にWebサイトを“自律的に”ハッキングさせる方法 AI自身が脆弱性を検出、成功率70%以上【研究紹介】

Google開発のAIチャットボット「Bard」。数学とプログラミングの機能改善に注力【テッククランチ】

人気記事

![AIにRPGを攻略させるTwitchチャンネル[レバテックLAB]](https://levtech.jp/media/wp-content/uploads/2025/07/250714_LTlab_eyecatch_oversea_313-1.jpg)