最新記事公開時にプッシュ通知します

fujiwara氏直伝:ぼっち参加からはじめるイベント攻略法

2025年2月20日

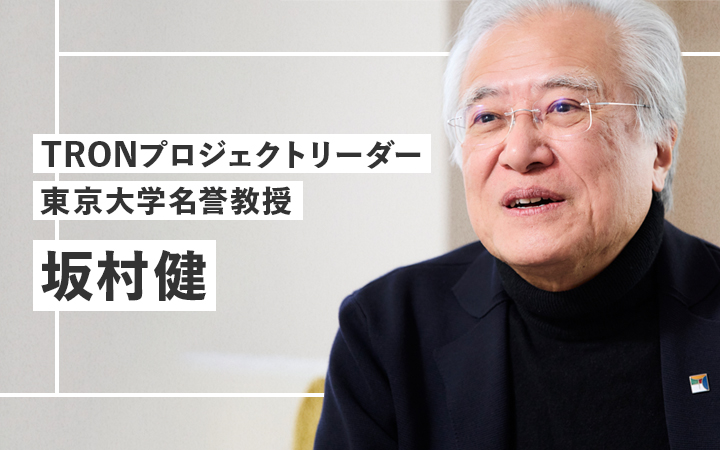

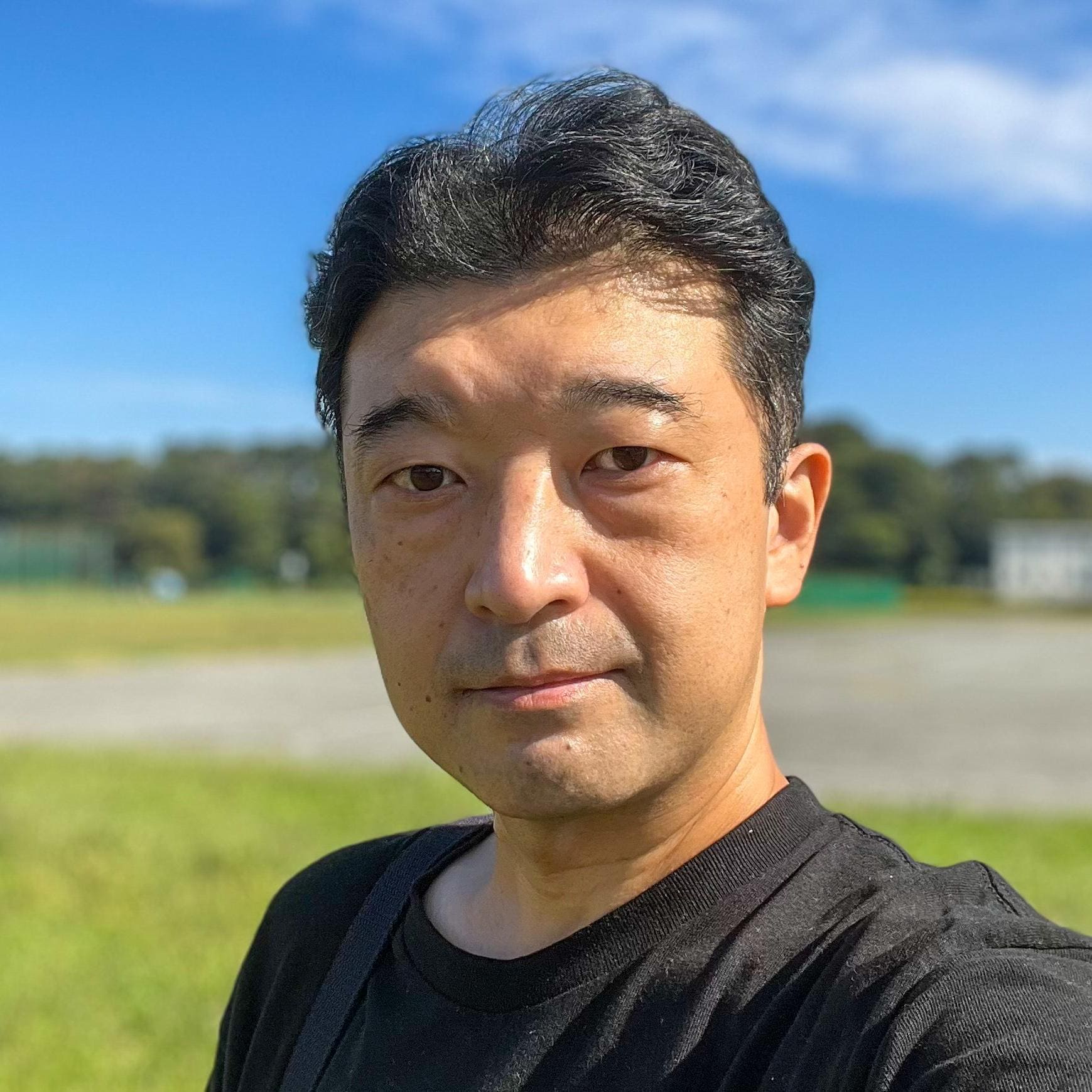

藤原 俊一郎

2011年より2025年1月まで面白法人カヤック。直近はSREチームリーダー。主にソーシャルゲーム、自社サービスを担当。 2025年2月にさくらインターネット入社、クラウド事業本部所属。ISUCON優勝4回、出題3回。最近の趣味はマネージドサービスの隙間を埋める隙間家具のようなツールをGoでつくってOSSにすること、ランニング(フルマラソン3時間28分33秒)。著書に『達人が教えるWebパフォーマンスチューニング〜ISUCONから学ぶ高速化の実践』(技術評論社、共著)、『改訂2版 みんなのGo言語』(同)など。

GitHub:@fujiwara

X (Twitter):@fujiwara

Blog:sfujiwara.hatenablog.com

ウェビナーやオフライン勉強会、大型カンファレンスといったITエンジニア向けのテックイベントは連日のように開催されています。人脈づくりや最新技術の習得など、参加の目的はさまざまですが、イベント初心者の場合、自分に合ったイベントを選んだり初対面の人と交流を深めたりすることに戸惑う場面もあるでしょう。

そこで今回、「ISUCON」の常連優勝者で、1月にはご自身の名前を冠した「Fujiwara Tech Conference」も開催されるなど、コミュニティから高い支持を得ている「fujiwara」さんこと藤原俊一郎さんにテックイベントの選び方や学びを最大化する秘訣を教えていただきました。

- やはり最初はぼっち参加だった

- 「縁」が広がると、参加の楽しみも増えた

- では、イベントはどう選べばいいのか

- 「このトークについて質問できることはあるか」を常に意識

- 参加後、気になった技術はすぐ触ってみる

- さいごに

やはり最初はぼっち参加だった

はじめまして、fujiwaraです。

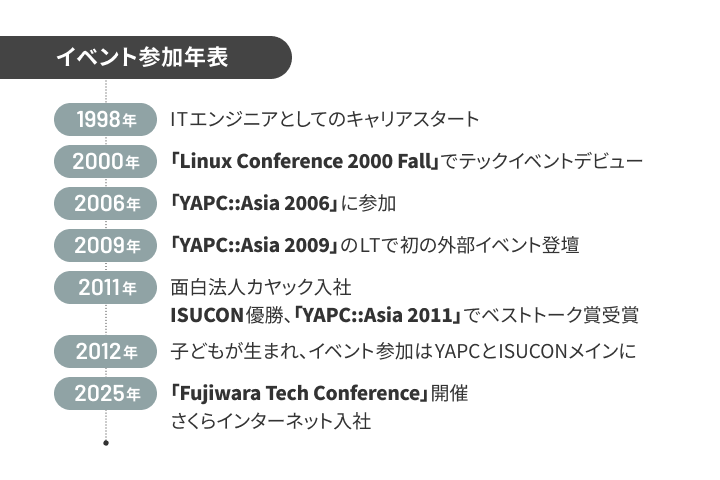

振り返ると、初めて参加した外部のテックイベントは、2000年に京都で開催された 「Linux Conference 2000 Fall (Perl/Ruby Conference も共催)」でした。きっかけは、当時の仕事で使っていたPerlとLinuxに関する課題解決に役に立つことがあれば…と思ったことです。会社で出張扱いにしてもらった記憶があります。

それからしばらくは都内で開催される勉強会などに時々参加していました。その後に参加した大きなイベントは、2006年に開催された初回のYAPC::Asiaでした。自分は1998年(23歳)から働いていたので、この時点で既に30代を迎えていました。知り合いも全くいなかったので、1人で参加してセッションを聞いて、特に誰とも交流もせず帰宅していたはずです。交流しなくても、他の人の技術の話を聞いてそれをもとに自分の技術を磨いていくのが楽しかったのです。そのころからはてなダイアリーでブログを書いており、ブログのコメント欄で誘ってもらったのをきっかけにPerl mongersとIRCチャンネル上で交流し始めました。

その3年後のYAPC::Asia 2009でのLT(Lightning Talks)に誘ってもらったのが、初めての外部イベント登壇でした。ちなみに、この頃は結婚はしていましたが子供はまだいなく、比較的自由に時間が使えたため、平日夜に開催される各種勉強会にも頻繁に参加していた記憶があります。

「縁」が広がると、参加の楽しみも増えた

2011年、前職の面白法人カヤックに転職したのが大きな転機になりました。

同年8月に初開催されたISUCONに同僚と参加して優勝し、同年秋に開催されたYAPC::Asia 2011での発表がベストトーク賞に選ばれました。大きなイベントで2つの大きな成果を出したことで、界隈での知名度が一気に上がった気がします。YAPCの懇親会や飲み会で「ISUCONで優勝したfujiwaraさん」という認知のされ方をしていたのが印象的でした。

ただ、2012年に子供が生まれてからはイベントの参加が難しくなり、年に1回のYAPCとISUCONだけは、家族に無理を言って参加を続けています。意識的にそうしたわけではないのですが、参加イベントを絞る過程で、参加する主目的は「技術の習得」から「人との縁」に変化していきました。人脈が生まれる、みたいなのはあくまで結果であって、何か見返りを求めてコミュニティに参加しているわけではなくて楽しいから続けていたら人脈ができた、という感じです。

では、イベントはどう選べばいいのか

そうは言いつつ、今でも純粋に「技術の習得」を求めてイベントに参加することはあります。既にある程度詳しい分野(自分であればSREやクラウド、Goなど)であれば、それを深く使いこなしたり現場で適用した知見が含まれたりしているイベントを探します。また、自分が詳しくない分野(例えばAI関連)であれば、知識のベースをつくるために広く浅く解説される内容を選択します。

軸が固まる前は期待外れでも仕方ない

イベント参加経験が少なく、自分のホームといえるもの(プログラミング言語だったり技術のレイヤーだったり)がある程度固まるまでは、どうしても参加したイベント内容が期待と違うものになってしまうことが多いかもしれません。そもそも自分のコアが固まっていない状態で、正解だけ引き続けられるわけがないですよね。自分に何が合うかもまだ分からない状態なので。期待と違ったなと思ったら次回はそれをもとにどうするか考えればよいだけです。

気軽に退出できる状態(オンラインでもリアルイベントでも)なら退出して他のセッションを聴くなり別のことをすればよいですし、退出できないならそれはもう仕方ないですね。無駄も人生の一部です。参加した結果、自分の興味がどこに向いているかを確認する機会として捉えればよいのではないでしょうか。

自分の軸がある程度固まると、期待するものとの距離感が掴みやすくなります。

私の場合、その距離感を掴めてくるように感じたのは、YAPCで2度目の発表をした2010年(イベントに参加し始めてからは5年ぐらい)でしょうか。参加歴というよりは、発表をし始めてから2年目あたりで軸が固まってきました。発表したことによってそれを聞いてくれた人との交流ができるようになった、という面が大きいと思います。また、自分がある程度語れる、興味があることでなければそもそも発表できないので、発表することによって方向が固まっていった面もあるかも知れません。

実体験や実際に解決したことを聞きに行く

軸を固めたら、次に大切にしていることは、その場でしか聞けない発表を聞きに行くという姿勢です。SpeakerDeckなどでイベント終了後に登壇資料を見ることができる場合もありますが、スライドに1から10まで喋ることを書いているわけではないのです。これは特にエンジニアの発表に顕著です。したがって、スライドを見ることは情報や粗筋だけ知るには有用ですが、載っていない内容や実際のニュアンスは聴かないとなかなか掴めないと思います。

個人的には、話している人の実体験や実際に解決したことや意思が含まれている話のほうが好きなので、そのような発表を選んで聞きに行くようにしています。技術的な情報は他の手段で得ることができるので、その発表でしか聞けないものを聞きに行くということですね。

とはいえ、事前に公開される情報を見て判断するのは正直難しいです。CfP(※)の内容を読んでも全く知らない人や企業の発表だと外すことは結構あります。概要を解説します、的な内容を明言しているものは避けるぐらいです。

※CfP…“Call for Proposals”または”Call for Papers”の略で、発表の募集やその募集文章のこと。

「このトークについて質問できることはあるか」を常に意識

イベント参加中は、単に話を聞くだけではなく、その話を聞いたことで自分の中に何かを得られるか、を考えながら聞くことにしています。自分の興味が強い分野のトークであってもそうでなくても、知らなかったことを知れるか、知ったことで何か変化することがあるかを意識しながら話を聞く、できればなんらかの反応をアウトプットするということです。

「反応」というのは例えばトーク後の質問であったり、懇親会で感想を伝えることであったり、SNSに実況や感想を流すことであったり、参加記のブログ記事を書いたりすることも含まれます。

質問やジェスチャーで反応をアウトプット

オフラインのイベントであれば、他の人の話を聞いている途中でうなずくぐらいの身振りやちょっとした声などで反応を返す、というのが意外と大事だと思います。

登壇する機会が多い立場からの視点ですが、聴衆の反応が薄いと、話している方がこれは面白くないのではないか、満足されていないのではないか、とだんだん不安になってきます。

自分が発表した内容についてはどんなささやかな反応でも嬉しいものです。発表が終わると、まず自分が発表中のXのハッシュタグを追って、どのような反応があるかを探してしまいます。それぐらい反応は気になるものなので、質問の時間があるなら、どんなものでもよいので質問をしてもらえると嬉しいです。質問の時間がない場合は、なんらかの見えるところに質問やコメントを放流してもらえると、また次の発表の励みになります。

私はいつも質問タイムに備えて、話を聞きながら「このトークについて質問できることはあるか」を探しながら聞くようにしています。そして思いついたら遠慮などせずに質問をします。質問できることはないか?と考えながら話を聞くことは、自分の中にある知識とその発表で今まさに得ているものの差分を常に考えながら聞くことになります。必然的に、漠然と話を聞くよりもより深くその場で考えながら聞くことになるので、得られるものが多くなると思います。

「自分の質問が的外れなのではないか」と不安に思ったとしても、論文審査の発表ではないので、必ずしも質問する方が核心を突く質問をする必要はないと思うんです。

質問が質問になっていない(自説を述べるのが目的で質問するなど)ものは当然嫌がられますが、内容に関連した質問であればなんらかの答えはできると思いますし、それについて答えを持っていないなら、そう返事するだけだと思います。

懇親会で話しかけられて嫌な人はいない

先ほど申し上げた通り、発表者は感想に飢えているので、感想を伝えられる手段があるなら伝えることは重要です。

懇親会に参加してもぼっちになってしまうというのは、自分も長年経験があってよく分かります。懇親会に参加しても「話しかければよかったけどできなかった」という経験は今でもありますが、登壇している方がいたら、簡単でもよいので感想を伝えることは大事かなと思います。

エンジニアは自分から人と交流するのが得意な人ばかりではない(むしろ少ない)ので、テックイベントの懇親会でも、登壇者や有名な方が常に誰かに取り囲まれているかというとそんなことはなく、意外と所在なげに1人でビールを飲んでいたりしています。

懇親会に参加している時点で、知らない人から話しかけられることが嫌、ということはあまりないはずですから。例えば、発表内容に近い分野で自分が悩んでいることがあれば、その相談をしてみるのはどうでしょうか。エンジニアは基本的に問題解決が好きなので、相談について何か話せそうなことがあればいろいろ話をしてくれると思います。

自分自身、話を広げるのは苦手です!自分もなかなかできないので難しいことは重々承知の上ですが…、もし一方的に知っているだけの有名な方でも、話しかけてみて邪険にされることはないと思います。その人が登壇していない場合、「今日の話で何が面白かったですか?」 みたいな会話の始め方をする、そのあと自分はこれが面白かった、とつなげる感じで数往復はできるのではないでしょうか。

あと無理に長く話す必要もないので、続かなさそうなら「ありがとうございます」といって切り上げれば大丈夫です。

参加後、気になった技術はすぐ触ってみる

参加後の振り返りも、イベント参加の時間をより有意義なものにするうえでかなり大事です。

聞いた話の中で興味があった技術や知らなかった技術を、日を置かずになるべくすぐに触ってみるとよいと思います。今自分の仕事ですぐに使う技術でなくても、ちょっとでも触ったことがあると、後日必要になったタイミングで記憶から呼び起こしやすかったり、本格的に調査するときの取りかかりが速くなったりするものです。

アプリケーションやツールならインストールして動かしてみる、ライブラリならそれを使って小さいコードを書いてみる、無料のWebサービスなら登録してちょっと使ってみる。1、2時間でできる範囲でも、実際に使った経験を少しでも付けておくと、手持ちの札が増えていきます。

今持っている技術でできることならそれで済ませたほうが速いことは多いですが、いろいろなことを気軽に試す瞬発力と、それを常にできる習慣を身に付けておくのは長年エンジニアを続けていくうえで大事です。

さいごに

自分がイベントへの参加を通して得たものはあくまで自分の体験なので、それが何かは人それぞれだと思います。参加した結果、自分の中で何が変化するかしないかは、参加してみないと分かりません。やってみたけど結果が無駄だったことなんて生きていればいくらでもありますし、失敗を100%避けようとしたら、得られるものも得られないですよね。

懇親会も、あまりに不安なら別に無理に交流することはないのです。交流したい気持ちが少しでもあるなら、月並みな言い方ですが、勇気を出して話しかけたり、感想を伝えたりしてほしいです。少しずつ知り合いが増えることで、そこからまた広がっていく世界があると思います。

テックイベントへの参加を重ねながら、知り合いを増やし、自分の興味の向く方向を見定めることで、次の参加体験をよりよくしていけると考えています。この記事を読んでくださった皆さんとイベント会場でお話できることを楽しみにしております。

関連記事

伊藤淳一氏が語る「僕の9年間の無名時代」。2023年版ITエンジニアの生存戦略【前編】

【新連載】アウトプットこそ最高のインプット。鹿野壮が語る「自分が一番トクする」アウトプットの力

「競プロは役立たない」論とちょくだい氏の悟り。「急すぎた地位向上」で背負った宿命【フォーカス】

人気記事