最新記事公開時にプッシュ通知します

圧倒的な読書量を誇るからあげ氏が実践・読書との向き合い方

2024年5月14日

からあげ

AIの仕事をしているエンジニア。インターネットで20年以上情報発信を継続中。

「からあげ先生のとにかく楽しいAI自作教室」「面倒なことはChatGPTにやらせよう」を始めとした著書、商業誌への寄稿多数。個人としてモノづくりを楽しむメイカーとしても「Ogaki Mini Maker Faire」をはじめとした複数のメイカー系イベントに出展。好きな食べ物は、からあげ。

X(@karaage0703)・ブログ

からあげです。エンジニアとして働きながら、ブログを書いたり、本を執筆したりしています。今回、読書術についての寄稿をさせていただくのですが、私に声がかかった理由は、ブログで公開した読書記録が大きな理由だったようです。

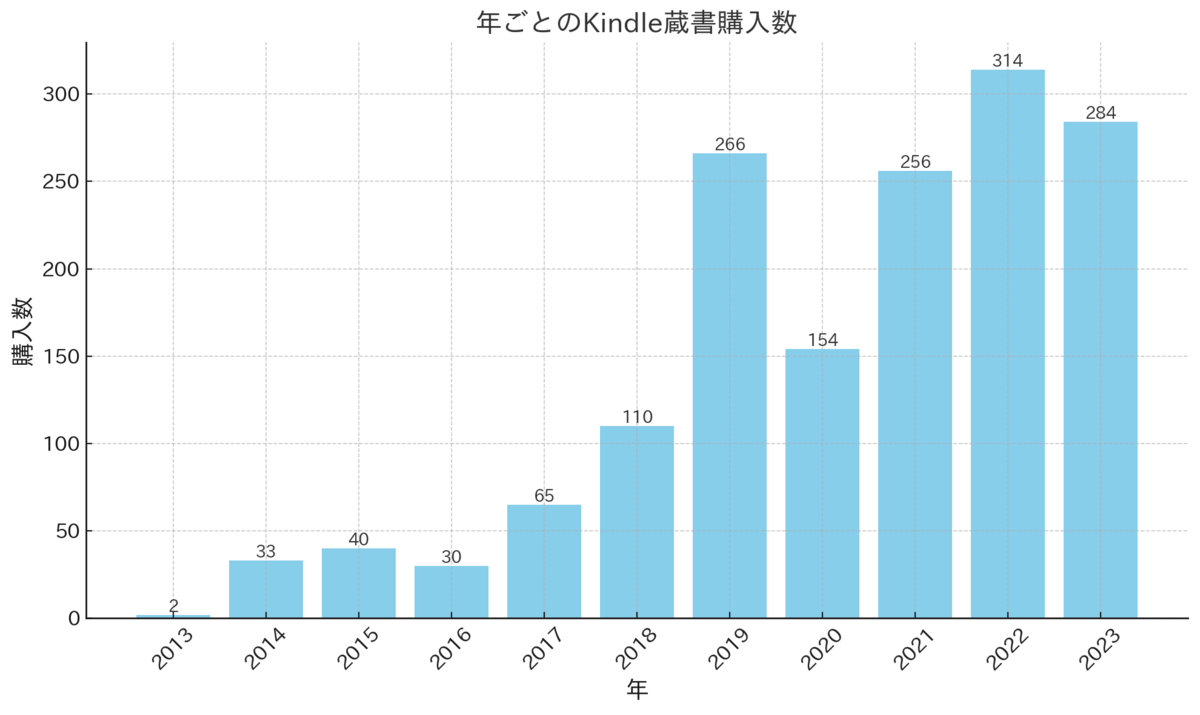

以下がKindleの購入ログをもとに、年ごとのKindle蔵書購入数を可視化したグラフです。

確かにグラフをみると、ここ2年は1年に約300冊となっています。ただ、これはあくまで購入数であって読破した本の数ではない点に注意してください。最後まで読んでない本もありますし、 技術とは関係ない小説・漫画なども含まれています。技術に関する書籍は、この中では半分も無いと思います。

そして、読書術の記事の冒頭で身も蓋もない話をすると、たくさん本を読んだからといって頭がよくなったり仕事ができるようになるわけではない、と自分は考えています。本をほとんど読まないけれど、すごく仕事ができる人もたくさんいます。読書に過剰な期待や、プレッシャーを感じないようにしましょう。

一方で、私は作家として本を書くこともあります。共著、単著、記事の寄稿などを含めると30冊以上の商業誌、同人誌の制作に関わっています。最近執筆した「面倒なことはChatGPTにやらせよう」は、おかげさまで4万部を超えるベストセラーになりました。

その経験から言えるのは、本というのは著者・編集者・関係者の方々の多大なる犠牲と熱意があってはじめて産まれるものだということです。自分も本を作るのに膨大な時間を注ぎ込みましたし、世の中にあるほとんどの本はそうやって創られているはずです。

つまり、読書とはそれだけ時間や手間をかけたコンテンツ、筆者の努力と知識の結晶を、高くても数千円で手軽に得ることができるわけです。そう考えると読書ほどコストパフォーマンスの良い行為というのは、なかなか無いのではないかと思います。

なので、読書に対しては気楽に楽しめる、とってもお得なものとして考えるのがおすすめです。人によってスタイルはさまざまだと思いますが、なかなか読書がすすまない人は、まずはそのくらいの気軽さで読書に接してみてはいかがでしょうか。

読む本をどう選ぶか?

本が読みたくなった後、問題になるのは「どうやって読む本を選ぶか」ということです。もちろん、自由に気の向くまま選んでもらえば良いのですが、ここでは私が本を選ぶときのルールを紹介したいと思います。

私は、本を選ぶときはかなり口コミを重視しています。特に自分の身近な人が勧めてくれる本は、本の難易度も自分にあっていて、読んで満足することが多いです。それが、複数の人からの勧めだったらなおさらです。なので、私は複数の人が同じ本を勧めていたら迷わずその本を買うようにしています。これはSNS、リアルと媒体は問いません。例えば、私はSNSとしてよくX(旧Twitter)を使うのですが、フォローしているAさん、Bさん、Cさんと3人が同じ本を紹介していたら、全く知らなかった本でも躊躇せずに買います。

機械学習の分野では、複数のAIが考えた結果を統合することで性能を上げる、アンサンブル学習という手法があります。この複数の人から勧められた本を選ぶという方法は、まさにアンサンブル学習と同じ効果が働いているのではないかと考えています。

本を読む方法

本を読む方法についても触れたいと思います。こちらも好みはあると思いますので、あくまで一例として紹介させてください。

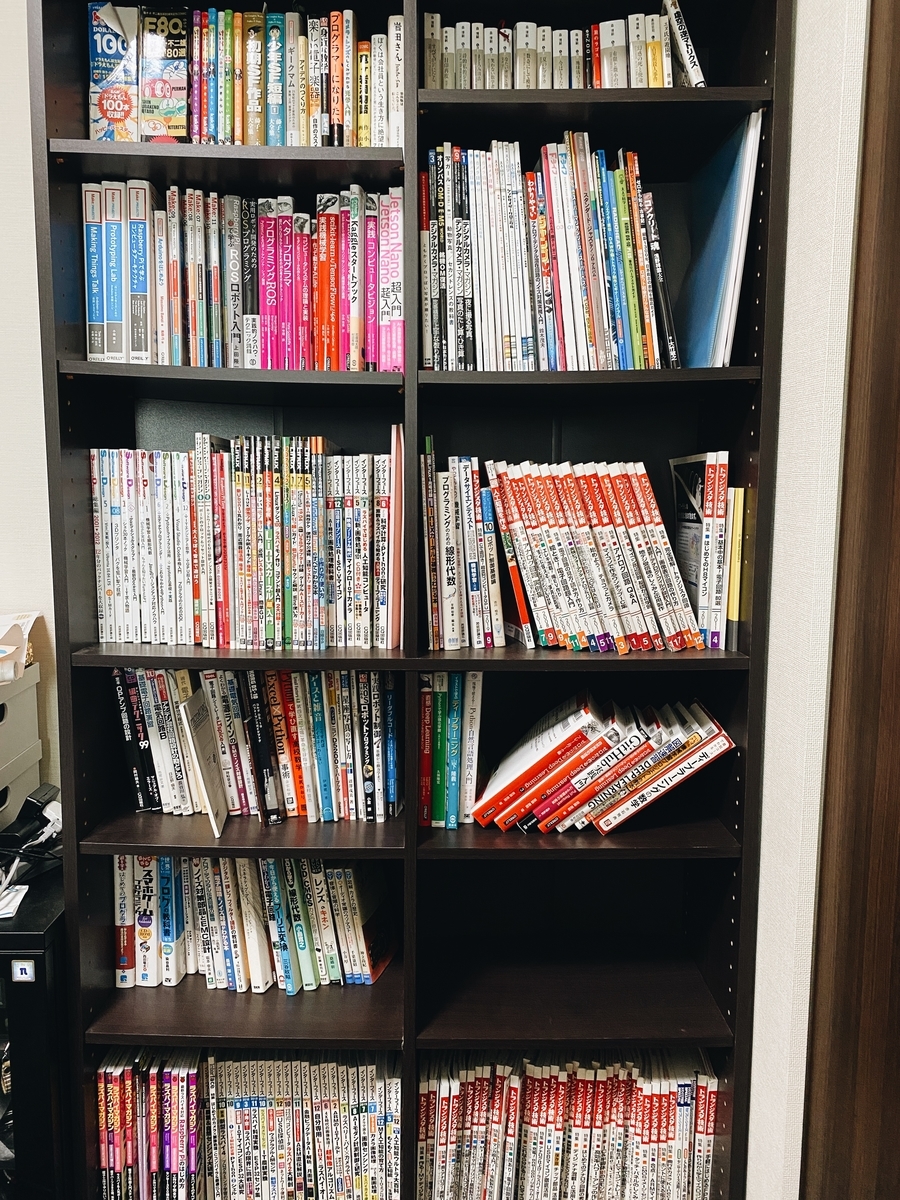

まず、前提として私はほとんどの本を電子書籍で買います。購入した本も90%以上は電子書籍です。理由は単純に物理的な制約です。紙の本も好きなのですが、毎年300冊増えていく本を収納する本棚を買うのは私には不可能でした。なお、紙の本に関しては、現状ほとんど購入していません。それでも、たまに電子書籍がない古い本を買ったり、出版社から本をご恵贈いただいたりするため、本棚は圧迫され続けています。

電子書籍で買えないような本も、出版社が独自に電子書籍を販売していることもあるので、そういったサービスにもひと通り登録しています。この記事を読んでいるみなさんにもなじみが深いであろうオライリー さんも電子書籍を自社サイトで販売しています。私は、その他、CQ出版さんのサイトにも登録して「Interface」「トランジスタ技術」等の電子書籍を購入しています。

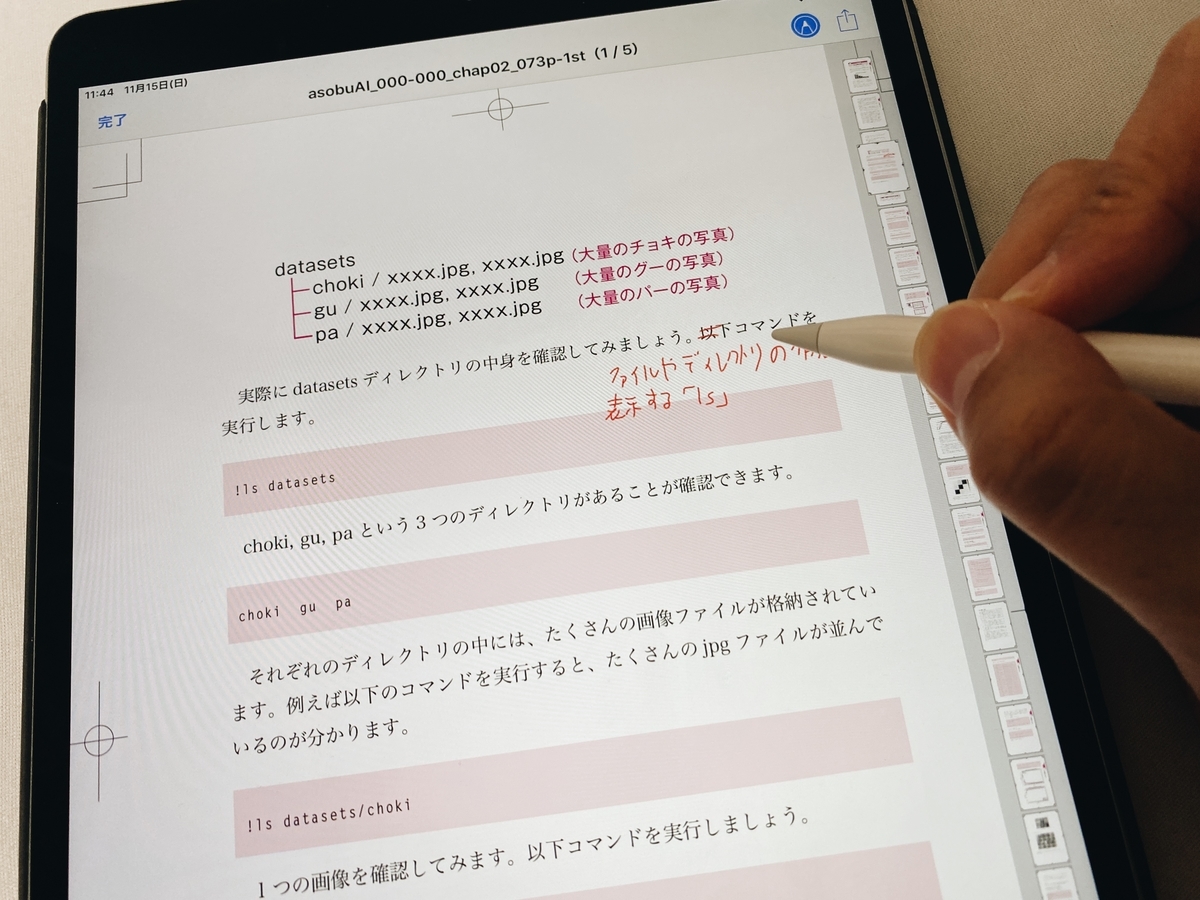

電子書籍を読むデバイスとしてはiPadを使用しています。Kindleで購入したものはKindleアプリを使って読み、出版社からPDFで購入したものは、NotabilityというiOSアプリを使って読んでいます。iOSアプリとしては、他にGoodnotesというアプリも有名ですので、好きな方を選ぶと良いと思います。

特にKindleの機能で使うのは、ハイライト(マーカー)機能です。気になるところには、どんどんマーカーをつけて、後でマーカー部分だけ読み返したりしています。Notabilityの場合はApple Pencilで気になるところにマーカーをつけたり、書き込んだりしています。ここで電子書籍の注意点として、Kindleの場合は文字主体のリフロー型とデザイン主体の固定レイアウトという2つの形式があり、固定レイアウトだとハイライト機能が使えないことです。

その場合、私は重要なところだけスクリーンショットをとってPDFにしてからNotabilityに読み込んでApple Pencilで書き込むといったことをしています。

本記事の対象から外れるかもしれませんが、iPad、Apple Pencil、Notabilityの組み合わせで論文を読んだり、自分の著書の原稿チェック・修正などを行ったりもしています。

読書時間の確保

いかに良い本を選んでも、読書をする時間がなければ意味がありません。といっても、なかなか読書する時間が取れないという人も多いと思います。読書の時間は、継続的に少しずつでも確保することが大切です。コツとしては、習慣化するのが良いと思います。

自分の場合は、なかなか読書時間が確保できないときは、お昼の休憩時間に本を10分だけでも読むようにしています。10分だけでも、一週間積み重なると1時間を超えますし、お昼10分読むと、夜やスキマ時間といった他の時間に読みたくなる効果もあります。時間がなければ、5分だけ読むとかでも、全く読まないよりはずっと良いと思います。

その他の読書時間は移動中です。例えば新幹線ではセキュリティの観点からも、電波状況による仕事の効率からも、割り切って読書時間にすることがおすすめです。

書籍に関しては、先ほど説明したように電子派なので、いつでも読書ができるように、iPadを常に持ち歩いています。もちろんiPadの中には、購入済みの未読本を複数ダウンロードしておきます。せっかくスキマ時間があるのに、本が読めないなんて悲しいですからね。

とはいえ、疲れ果てて寝ているときも多かったりしますが…

本の読み方

最後に本の読み方です。先ほど書いたように、私はiPadに常に複数の未読の本を入れています。本によっては、まとまった時間でジックリ一気に読みたい本もありますし、楽しみながら少しずつ読みたい本もあるので、使える時間も考慮しながら読む本をチョイスするという感じです。スキマ時間って、意外にあったり、突然発生したりしますしね。

そして、特に「これは!」という本は、なるべくアウトプットするようにしています。具体的には、ブログに本の感想を書く。技術書なら、書かれているコードを実際に動かしてみる。自分なりにコードを変更したり、新しいものを作ってみるといった感じです。

AIの分野だと『ゼロから作るDeep Learning』という有名なシリーズ本があるのですが、私はシリーズの本が出るたびに、書籍の全コードを動かしながら理解するといったことをしています。

当然、このような試みは非常に時間がかかるのですが、それだけ得られるものはあると感じています。もちろん、全部の書籍でこのようなことをやるのは不可能なので、自分が重要と思う本に限定して実践するのが良いと思います。

逆に、本によってはあえて全部読まずに、一部だけ読むといった読み方も良いと思います。イマイチだと思ったら、途中で読むのをやめても良いと思います。イマイチな本を読み続けるのは時間の無駄ですし、それで読書が嫌になっちゃったら勿体ないですからね。「1冊の本から、ひとつでも新たな気づきがあれば元は取れる」くらいの気持ちで読むのがおすすめです。

まとめ

自分なりの読書術について、私の読書に対する考え方からはじまり、本の選び方、読書時間の確保の仕方、本の読み方について紹介させていただきました。この記事の内容が、皆様の読書に対して少しでも参考になれば幸いです。

関連記事

「インプットの怪物」あんちぽが語るエンジニア勉強論。終わりなき論争に終止符は打たれるのか

SNSを通じた「ギブ&テイク型情報収集術」と、後悔しない技術選定を叶える方法【DBエンジニア|こば】

継続のコツは「わざわざ見に行く」をなくすこと。はてなフロントエンドエキスパートmizdraの情報収集術

人気記事