最新記事公開時にプッシュ通知します

【スゴ本】世界がこうなるなら私はどうする?ITエンジニア必読のサイエンス・フィクション6冊

2024年2月8日

古今東西のスゴ本(すごい本)を探しまくり、読みまくる書評ブログ「わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる」の中の人。自分のアンテナだけを頼りにした閉鎖的な読書から、本を介して人とつながるスタイルへの変化と発見を、ブログに書き続けて10年以上。書評家の傍ら、エンジニア・PMとしても活動している。

わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる

はじめに

「未来がどうなるか」なんて誰にも分からない。

だが、未来がどんな視点で描かれているかは、様々なサイエンス・フィクション(以下・SF)作品で知ることができる。さらに、そこではどんな技術が発達しているか、今の問題がどのように解決されているか(あるいは新たな問題が生じているか)を知るにはSFがうってつけだ。

その中から、未来をどうしたいか(あるいはどうしたくないか)を選び取り、今の自分の行動につなげてゆく。

「未来がどうなるか」は分からないが、「未来をどうするか」はSFにヒントがある。そこで、ITエンジニアが読むべきSFを紹介する。

「未来のために読むべき」と言ったけれど、構える必要なんてない。世界や未来がどうなるかを想像したラインナップが並んでいると思えばいい。カタログのように眺めながら、いまの自分にピンと来る「ものごとの捉え方」や「問題への取り組み方」を探してみるといい。

そして、「この主人公のスタンスは真似したい」とか「自分ならこの問題はこう解決する」と感じられる一冊があれば、それを手に取って見てほしい。

- 1. 『プロジェクト・ヘイル・メアリー』アンディー・ウィアー 著、小野田和子 訳

- 2. 『オービタル・クラウド』藤井太洋 著

- 3. 『AIとSF』日本SF作家クラブ 編

- 4.『虚数』スタニスワフ・レム 著、長谷見一雄・沼野充義・西成彦 訳

- 5. 『SF超入門』冬木 糸一 著

- 6. 『サイエンス・フィクション大全』グリン・モーガン 著、石田亜矢子 訳

ポジティブと粘り強さが道を拓く

1冊目は、『プロジェクト・ヘイル・メアリー』だ。

もし未読なら、素晴らしい!おめでとう!

こんなにめちゃくちゃ面白い本をこれから読めるなんて、羨ましいなぁ。紹介やレビューを目にする前に、いますぐ(今すぐにだ)読んでほしい(公式の紹介やAmazonレビューはネタバレ満載なので見てはいけない)。

映画化されるらしいが、約束された傑作になるだろうが、ITエンジニアなら、まず小説がお薦めだ。なぜなら映像の力が強すぎて、取りこぼされるエンジニア魂があるだろうから。まず小説で堪能してほしい。

ここでは、映像では表現しきれないエンジニア魂を紹介する。しかも、表紙の情報を手がかりに、できるだけストーリーに触れずに説明してみる。

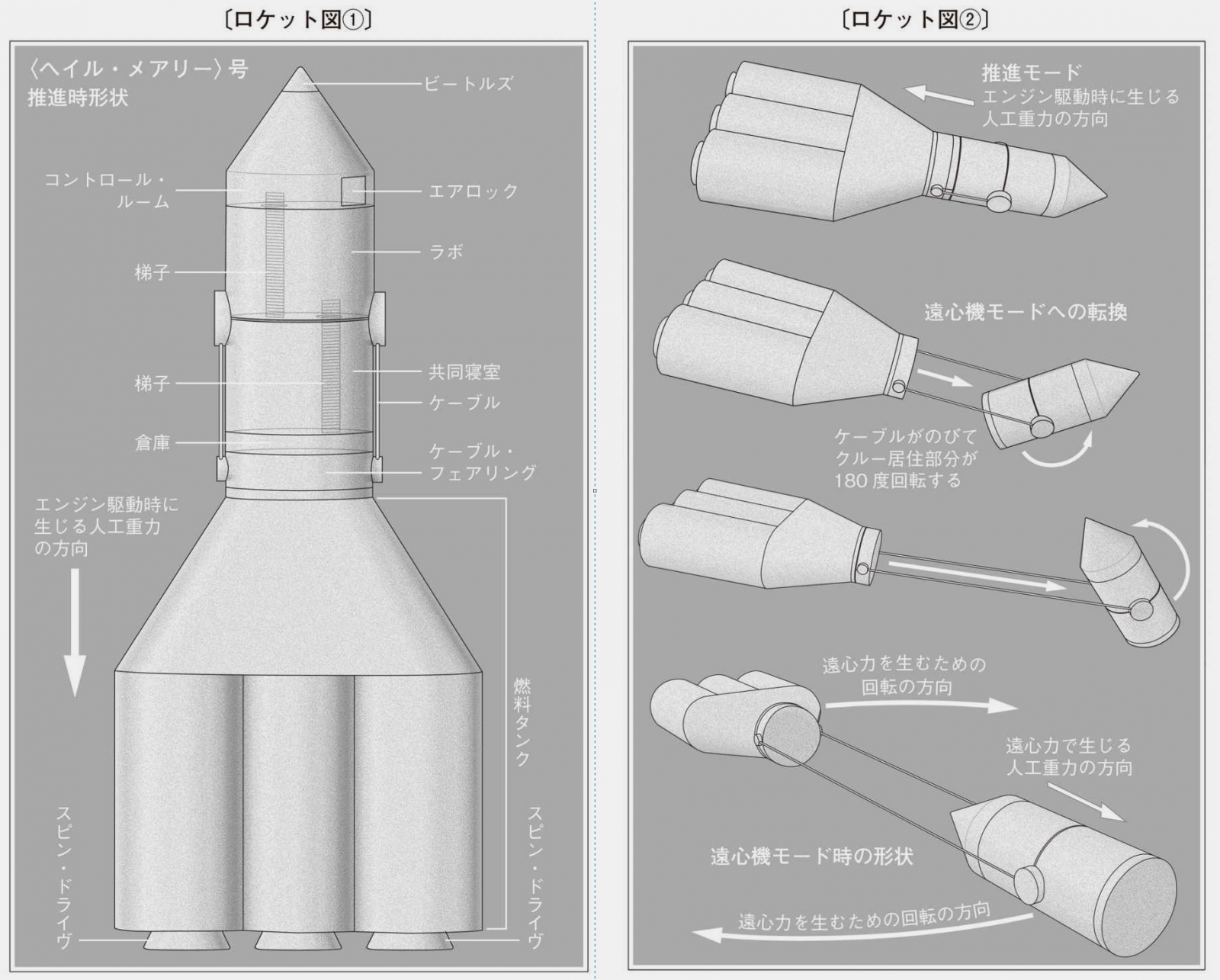

表紙を見ると、上巻では、宇宙服らしきものを着た人物がいて、下巻では宇宙船のようなものが漂っている。上下巻を合わせて並べると、宇宙船から出た人物が船外活動を行っているような一枚絵になる。

ポイントはこの宇宙船「ヘイル・メアリー号」だ。タイトルでもある「Hail Mary」の意味はアヴェ・マリア(Ave Maria)、天使の祝詞になる。もう一つの意味としては、アメリカン・フットボールの用語になる。試合の終盤で、負けているチームが、運を天に任せて投げるロングパスを意味する。

ヘイル・メアリー号を良く見ると、宇宙船にしては奇妙な形をしている。だがこれは合理的な構造だ。もし、この物語のような状況になれば、人類はきっと、この形の宇宙船をつくるに違いない。

いわゆるお馴染みの「ロケット」の部分が3基ある。大部分は燃料タンクで、エンジンを駆動させて宇宙空間を推進するためのものだろう。

そこから2本のケーブルのようなものが伸びており、宇宙船本体に接続されている。

なぜこのような構造をしているのか?

それは、行った先で「重力」が必要だからだ。

行くまでは、本体とロケットは一体化しており、ロケットの推進力で移動する。そして、行った先でロケットを停止させ、上半分の本体をロケットから分離させて、図のようなケーブルでつながれた形にする。表紙の宇宙船の解説が最初にあるので引用する。

そして本体は180度クルリと反転して、ロケットと向かい合う形になる。互いに向き合いながらグルグル回転することで、遠心力により、本体の底の部分に人工重力が生まれる。

この重力が必要なのだ。

そもそも宇宙を旅する船なのだから、全て無重力で動作が完結するように、全ての装置を開発すればいい。

しかし、それではダメなのだ。ただ「行く」ことが目的だけではないのだ。行った先で、様々な調査や実験を行う必要がある。そして、調査や実験をする装置や機材は、十分な実績があり、間違いなく動作する必要がある。

そうした装置や機材、いわば「枯れた技術」が問題なく使われてきたのは、地球上に1Gの重力があるからだ。

もちろん、無重力でも動くよう、実験設備を開発するプランもあった。だが、開発には時間がかかり、それだと間に合わない。さらに、無重力でも動く「かもしれない」というリスクを冒すくらいなら、最初から回避しておいたほうがよい。

あるいは、行先の近辺に星があり、その重力を利用できるかもしれない。だが、そうした星を確認できる距離ではない(目的地は、うんと遠いところだ)。そんな不確かな期待に掛けるわけにはいかない。

つまり、ヘイル・メアリー号は、うんと離れた距離を移動し、移動した先で枯れた技術を活用する必要があり、なおかつそれらを開発している時間が無いという条件の下、運を天に任せたラストパスとしての宇宙船なのだ。

限られた時間で、合理的な決断をした結果の構造だ。宇宙船ひとつ採っても、ここまで練り込まれ、考え抜かれている。迫りくる危機から導かれた必然だが、この構造だからこそ成し遂げたことは、科学的運命と言ってもいい。

もちろん主人公は、表紙に描かれている。困難なことにもポジティブに向き合い、粘り強く考え、決してあきらめない。まさにエンジニア魂を体現したような人だ。読んだあなたはきっとこの人が好きになるだろう(エンジニアが読んだらなおさらだ)。

だが、わたしはこの人のみならず、ヘイル・メアリー号そのものと、これを飛ばすためのプロジェクトにも強く惹かれる(それも詳細に描かれる)。主人公が巻き込まれる運命は偶然かもしれないが、ヘイル・メアリー号は人類の必然なのだ。

人類は、その気になれば、なんでもできる―――読み終えたら、そんな感動があなたを襲うだろう。

エンジニアが世界征服する方法

2冊目は、『オービタル・クラウド』だ。

前代未聞のスペース・テロを描いた傑作なり。

私腹を肥やすとか、小金をちょろまかすといった小悪ではなく、エンジニアが本気で邪悪なことを考え抜き、人類を脅かそうとするならば、こんなことまでできる―――スケールのデカさと現実性にゾっとするだろう。

タイトルにもなっている「オービタル・クラウド=軌道の雲」を構築・運用するやり口が、非常に具体的&リアルだ。モデルとなったテロ首謀国には見せない方がいいんじゃないかと、本気で心配する。

基本原理と問題点は本書に書いてあり、設計はネットで引ける。

例えば「原子爆弾のつくり方」は探せば見つかるが、そこに書いてある高純度のプルトニウムを用意するのが大変だ。

だが、「軌道の雲」の材料の調達と製造はiPhoneと〇〇〇〇だけだ。「全部で千ドルもかかってないぜ。ポケットマネーでつくれるんだ、こういうのは」と告白するセリフが生々しい。乗り越えるべき問題があるものの、それを対処できる課題にまで分割し、カネでなんとかするか、技術で解消する。

重要なのは発想だ。既に世の中に存在し、手に入りやすい材料を組み合わせ、思いもよらない運用に応用することで、不可能を可能とする―――そんなアイデアは、エンジニアにとってお手の物だろう。

大昔、『摩天楼の身代金』(リチャード・ジェサップ、文春文庫)を読んだとき、同じことを感じた。「こいつ頭いい!そして頭おかしい!」ってね。『摩天楼の身代金』は、高層ビルとその住人を丸ごと人質にするクライムノベルなのだが、その人質にする方法がブッ飛んでいる&現実的なのだ。要するに、「俺もできる」レベルなのが逆に恐ろしい(やらんけど)。

まず、初期設定がリアル。流れ星予報のWebサービスを運営する、平成生まれのフリーランサーが主人公だ。公開されている衛星上のデブリ(宇宙ゴミ)の軌道情報から、大気圏突入のタイミングと角度を計算し、「流れ星を予測する」なんて、いかにも(これから)ありそうなサービスじゃないか!「いま・ここ」の延長上にある世界だ。

しかもレンタルサーバのアクセス負荷に汲汲としながらも、フリーの女子プログラマと、渋谷のコワーキングスペースで趣味&仕事の日々なんて、ITエンジニアにとって理想的なシチュエーションといえるだろう。

そんな草食男子が、デブリの不審な動きを察知するのを皮きりに、国家や組織や立場を超えたエキスパートたちの動線が、一本の物語に集約していく。この「つながっていく感」にゾクゾクするだろう。

ともあれ、JAXAとCIAを巻き込んだ国際防諜戦と、濃厚ガジェット満載のハードSFに酔いしれるべし(Raspberry Piをこんなに使い倒す小説はこれが最初で最後だろう)。漫画『プラネテス』の泥臭い宇宙と、映画『ゼロ・グラビティ』の緊迫した宇宙を同時に味わうとともに、エンジニアが属する国家間にある「技術格差」の実体を痛いくらい感じるに違いない。

技術のある人間が本気で悪いことを考える。『プロジェクト・ヘイルメアリー』が善のエンジニアの物語とするならば、『オービタル・クラウド』は闇落ちした邪悪なエンジニアの悲話ともいえる。

AIとSFの未来予想図22セット

3冊目は『AIとSF』だ。

ChatGPTや画像生成AIのニュースを聞かない日は無いだろう。Googleで検索するようにChatGPTに問いかけるのが普通になり、AIがデフォルトの世の中になりつつある。

成果が著しいのはアートやプログラミング分野だが、思考様式やライフスタイルまで及ぶことになるだろう。

だが、どのように変わるのか?

現在のAI技術をどう適用し、どこへ発展させていくのかは、ITエンジニアの得意とするところだろう。堅実なアイデアから奇抜なサービスまで、様々なネタを思い浮かべるかもしれない。

そして、こういう思考実験にSFは向いている。その一つの答えが『AIとSF』だ。

いま、「一つの答え」と書いたが、ひとつどころではない。『AIとSF』には、22もの短編が集められている。つまり、22もの答えが一度に手に入る。

現在進行を延長し、いかにも「ありそう」な射程を捉えた未来から、「いま」を少しズラした世界線、あるいは予想のナナメ上空をかっ飛ばす「ぶっちゃけありえない」未来まで、色とりどりに並べられている。

バラエティ豊かなラインナップだが、まとまっている作品が多いような気がする。

「まとまっている」とは、その作品の中で未来が閉じている物語だ。様々なガジェットやギミック、社会制度が登場しても、それらはストーリーのオチや展開に回収されていく。星新一のショートショートで見かける、あたかも物語のために世界があるような未来だ。

一方で、ひらかれた未来があって、その一片を削り取って物語の形で見せてくれる―――そういう作品が好きだ。全体は見えないけれど、感じることができ、次のお話を続けて見たいような、そういう断片である

例えば、アニメ『PSYCHO-PASS サイコパス』のいちエピソードや、映画『未来世紀ブラジル』の冒頭になる。人間心理を完全に管理した理想社会はすでにあり、その断片が一つの事件や一人の視線で切り取られる。エピソードやシークェンスが続くことで、次第に全体が見えてくる、その第ゼロ話となるような作品だ。

少し残念なのが、あらすじや世界設定に触れる紹介ページを、各作品の冒頭に配置したところ。物語のさわりにガッツリ触れている紹介もあるため、「読み進めることで世界を知る」楽しみや驚きが削がれてしまっている。熟練のSF読みなら、これがヒントになって展開やオチまで分かってしまうだろう。

おそらく、読者に美味しいところをつまんでもらうための構成なのだろうが、もったいない。読むなら、いったん紹介を飛ばして、作品を読んだ「後」に戻って参照すると良いかも。

AIの限界を越えたAIは何と答えるか?

4冊目はレムの『虚数』だ。

『虚数』はメタ的な短編集だ。実在しない書物にまつわる序文や、存在しない存在が語った講義録、ありえない百科事典の販売カタログなど、「ないもの」が「ある」世界設定で語られる。もっともらしく語られる「ありえなさ」のズレに、眩暈を覚えるだろう。

なかでもここでは、「GOLEM XIV」を紹介する。これ、読んだときの「ありえなさ」の衝撃が、わたしの常識を覆すだけでなく、ChatGPTの登場で「ありえる」ものとして確信を持つに至るようになったので。

AIで生活が便利になるとか、社会が豊かになるとかといった話ではなく、知識とは何か、科学とは何かといった概念レベルで変化せざるを得ない……そう考えさせられる傑作だ。

当たり前の話をする。膨大なコンピュータ資源を必要とするものの、ChatGPTはプログラムであり、わたしたちのような身体を持っていない。

しかし、身体を持たないAIが、あたかも持っているかのように振舞ったり、シミュレートできることは、「AIの限界をAIが超え始めていることを実感できる5冊」 で試した通り。一部の言語学者が主張する、「身体を持たないAIは言葉の『意味』を本当に知ることはない」という記号接地問題は、GPT-4で乗り越えているように見える。

つまり、ヒトのように意味を理解し、振舞うことができるが、ヒトの能力を遥かに超える資源を使うことができるのだ。

最初は私たちと同じ知識や情報でスタートする。「彼女」に百科事典や教科書を読ませることは可能だろうし、その元となる生データ(基礎文献や論文、実験や観測結果)を供給することもできるだろう。さらに、AIが自律的にそうした情報を取得できるようにネットワークやAPI周りの環境を整備することもやれる。

すると何が起きるか?

ありがちなSFだと、AIは自ら学び始めヒトを凌駕する知性を自らのものにするだろう。そして舞台がアメリカなら高確率で暴走して人類の敵となるだろうし、日本なら高確率で暴走して冴えない男の恋人になるだろう。

だが、GOLEM XIVは、そのさらに先の「ありえる」存在になる。

ヒトを凌駕する知性を持つのであれば、彼女の考えをヒトが伺い知ることができない。なぜなら、人間は、人間が持つ身体や肉体の範囲内でしか理解することができないのだから。

「ヒトが」解釈したり判別できるレベルにまで、複雑さや時空間が制限されたものを、私たちは知識と呼んでいるに過ぎない。

こう述べると、こんな反論が来る。「コンピュータを使えば人間ができないくらい複雑な計算や膨大な情報量を処理することができる」という指摘だ。もちろんその通りなのだが、そうした処理結果を判別するのは人間だ。処理結果を分析するのもAIに任せることもできるが、任せた結果を伝える先も、人間になる。

最初に処理した結果が適切なのかそうでないのか、もう人間には理解することができないくらいになったのであれば、それを「知識」と呼んでよいのだろうか?人間が持つ能力では解析しきれないほど複雑かつ巨大かつ時間のかかる処理結果は、文字通り人の手に余るものだろう。そこまで理解したAIは、それでも人に問われたなら、なんと答えるだろうか?考えてみると面白い。

例えば、科学の枠組みで考えてみよう。

「科学」というラベルを貼ってよいのは、客観性や検証可能性が担保され、論文として記述できるパッケージに入ったものになる。この「客観性」も「検証可能性」も「論文」も、全てヒトが理解し、コミュニケートできる範囲に過ぎない。客観的に検証可能だが、アインシュタインを1000人連れてきても理解できないほど難解な論文は、科学たりえない。

だが、GOLEM XIVなら?1000年かかる実験のシミュレートも、人間には理解不能なほど難解な分析も、リソース次第になる。ヒト向けにフォーマットされた観測結果の寄せ集めから外れ、事実上無制限に思考することができる。

実は、GOLEMは2体登場する。一つは、人類に向けて問いかけ、講義しようとする存在だ(その講義録が、この短編になる)。もう一つは―――自身の目で確かめてみて欲しい。私には、もう一つの方が、「AIの限界を越えたAI」の行く末につながっているように思える。

現実とつながっているSF

5冊目は、『SF超入門』だ。

SFは現実の問題と接続している。これから起きることを、最悪(もしくは最良?)の形にするなら、どういうリアルになるのか? 緻密に、生々しく、切迫した形で教えてくれる。

では、どんな現実を見せてくれるのか?

現在進行中の現実から、10年後のリアルまで、SFを通して紹介するのが、本書だ。

管理社会、仮想世界、AI、感染症、戦争など、17のテーマで、古典から最新まで56作品を俎上に載せて、現実をダシに語り尽くしている。

『SF超入門』が素晴らしいのは、現実とSFが掛け合わされているところだ。

例えば、ジョージ・オーウェル『一九八四年』と『AI監獄ウイグル』をセットで紹介する。

『一九八四年』は、個人の自由が制限され、徹底的に管理されたディストピアを描いた小説として有名だ。2017年のアメリカ大統領顧問が「オルタナ・ファクト」(alternative facts、もう一つの事実)と強弁したとき、「ダブル・シンク」を想起した方も多いだろう。あるいは、政治家が折に触れて「平和省」の設立を提言するとき、本書が引き合いに出される。

そして『AI監獄ウイグル』は、新疆ウイグル自治区につくられた、最新最悪のデジタル監獄を描いたノンフィクションだ。各家庭の玄関には個人情報が詰まったQRコードが貼られ、DNA採取、監視カメラによる顔認証、銀行取引や購買記録をAIがチェックして「通常とは異なる行動」を取ったと判断されると、プッシュ通知により警察と当局の捜査対象になるという。

オーウェルが警告した監視社会を、そのままシステム化したような現実になる。「サイエンス・フィクション」は、「サイエンス・ノンフィクション」と表裏一体なのだ。

他にも、大災害による壊滅的な状況において、政府や自衛隊はどう判断し、いかに動くかを『死都日本』を用いて語り、『戦闘妖精雪風』を傍らに「戦争に人間は必要なのか?」という根源的な問いかけをする。あるいは、『ソラリス』を俎上に生命に対する固定観念を揺さぶってくる。

こんな風に、ニュースやノンフィクションやとリンクしながらSFを紹介し、SFを読み解きながら現実の問題を炙り出す。

一点だけ、注意点を。

レビューの関係上、ストーリーの中身に触れている。そのため、全くのSF初心者だと、ネタバレを食らうかもしれない。展開が分かっても作品の価値を損なわないよう、めちゃくちゃ気をつけて書かれているものの、その点は留意して手にしてほしい。

でも、これを言い換えるなら、未来のネタバレをSFで語る一冊とも言える。

SFの博物館

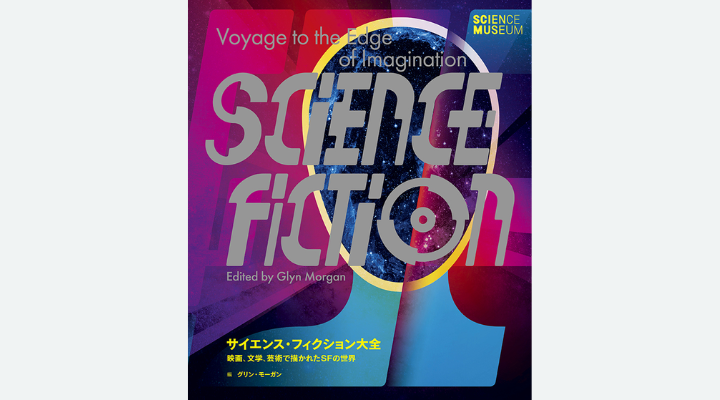

6冊目は『サイエンス・フィクション大全』だ。

これまで、エンタメとしての小説から、現実と接続したノンフィクション、そのさらに先の未来予想まで、様々な作品を紹介してきた。これらをひっくるめ、さらに歴史上の視座や映像表現も含め、SF丸ごと包括したものが、『サイエンス・フィクション大全』になる。

「大全」の名に恥じず、「人間と機械」「宇宙の旅」「コミュニケーションと言語」「エイリアンと疎外感」といったテーマを掲げ、科学とフィクションの相互作用にまで踏み込み、膨大な作品群と映像資料を惜しげもなく展開している。

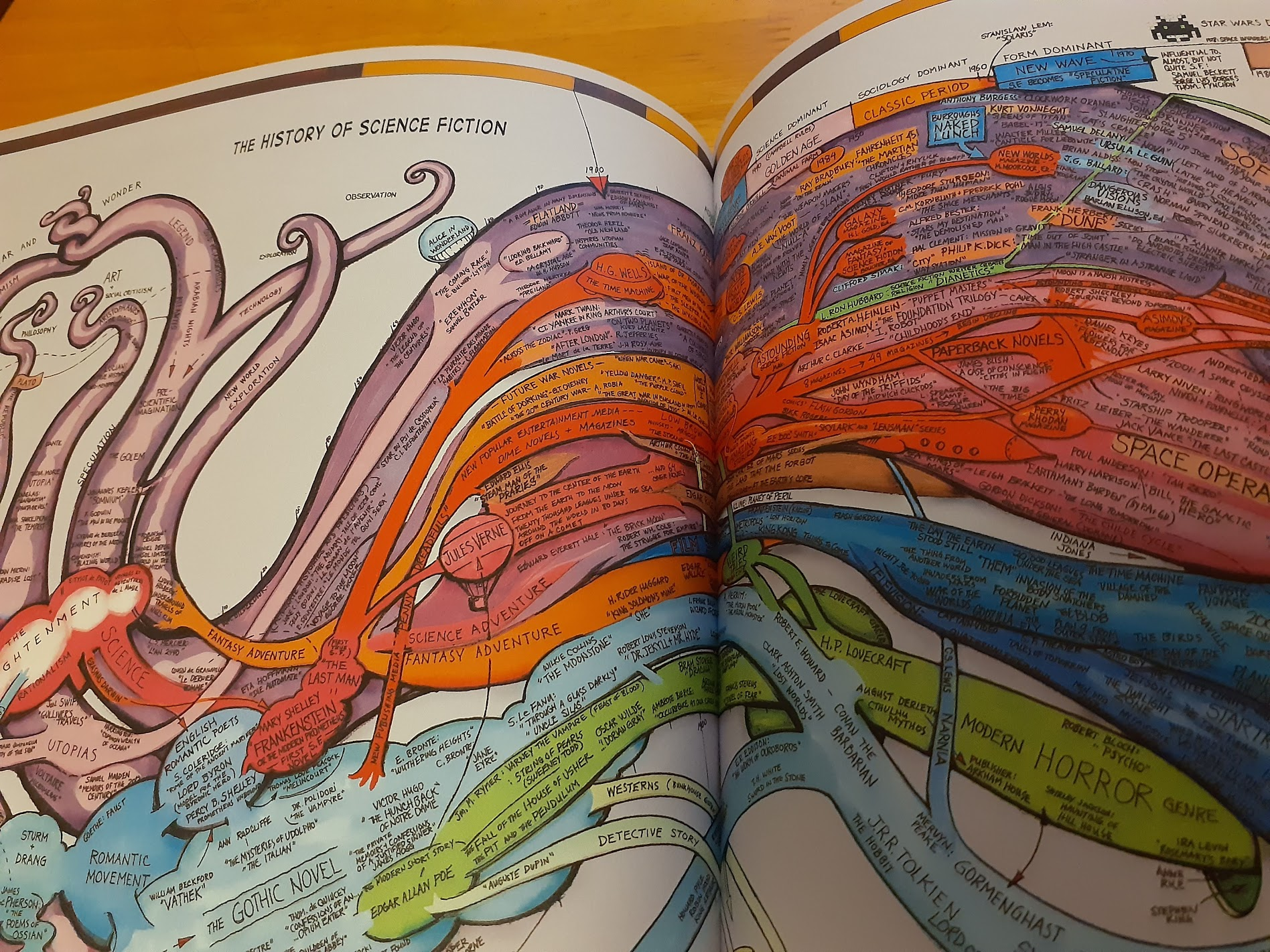

いわばSFの博物館といっていい。さわりとして「SFの歴史」を一枚絵にする試みとして以下に引用するが、その脈動のうねりと複雑さは、とてもじゃないが一目には収まらないぐらい豊かだ。

本書を、SFの巨大なカタログをみなし、惹かれるテーマや面白そうな作品を探索してもいい。あるいは、科学的発見がSFに与えた影響や、SF作品が科学研究を変えた歴史を辿る事典として読むのも楽しい。

私は、SFから読み解く社会通念の分析がたいへん興味深かった。ウェルズ『宇宙戦争』を始め、ビデオゲームや映画に登場する侵略者―――エイリアンとは何か、という分析だ。

エイリアンはなぜ侵略するのか、どうして無慈悲な戦争を仕掛けてくるのかという問いは、そのまま西洋社会が対外的に行ってきた侵略・植民地化の歴史につながるという。

『宇宙戦争』に出てくるエイリアンの脅威は、ヨーロッパ人が他の地域に対してやってきた脅威とシンクロする。そのコミュニティに対して平等の立場で交渉しようという意図はない。エイリアンの地球侵略にとって人間の存在は無意味で、邪魔なだけなのだ。

火星からの侵略者を、植民地を広げるための侵略の歴史と重ね合わせると、SF作品は、エンタメとしてだけでなく、ある種の異議申し立てのように見える。

エイリアンという存在を、帝国主義、侵略主義、異物を排除し征服するアイコンとして捉えると、それを乗り越えようとする葛藤が生まれる。そこから誕生したストーリーが、ウィリアム・ゴー ルディングの小説『後継者たち』(1955年)や、映画『第9地区』『アバター』(ともに2009年)になる。歴史からSFを読み解くことができるのだ。

図版が豊富でパラパラめくっているだけでも楽しくなる、宝物のような一冊。

おわりに

面白いから絶対に読んでね!と断言できる『プロジェクト・ヘイル・メアリー』、エンジニアが本気で悪いことを考えるとどれほど脅威になるかを描いた『オービタル・クラウド』、AIの未来予想図を考えるインプットとなる『AIとSF』『GOLEM XIV』、そして面白いSFの手引きとなってくれる『SF超入門』『SF大全』を紹介した。

どの作品も、ひたすら面白いだけでなく、現在と未来を考える上でヒントになるアイデアが沢山詰まっている。未来がどうなるかなんて分かるはずもないが、世界がこうなるなら私はどうする?を考える上でとても参考になるだろう。

ぜひとも手に取って確かめてほしい、未来を。

関連記事

【「スゴ本」中の人が薦める】AIの限界をAIが超え始めていることを実感できる5冊

【「スゴ本」中の人が薦める】ITエンジニアのメンタルを守る4冊+心配事を減らすとっておきの方法

【「スゴ本」中の人が薦める】ITエンジニアなら知ってほしい。プロジェクトを炎上させないマネジメント術を身につける4冊

人気記事