最新記事公開時にプッシュ通知します

中国版ChatGPT『文心一言』でAI先進企業に返り咲いたバイドゥのパワーとは

2023年5月9日

中国アジアITライター

1976年生まれ、東京都出身。2002年より中国やアジア地域のITトレンドについて執筆。中国IT業界記事、中国流行記事、中国製品レビュー記事を主に執筆。著書に『中国のITは新型コロナウイルスにどのように反撃したのか?』(星海社新書)『中国のインターネット史 ワールドワイドウェブからの独立』(星海社新書)『新しい中国人 ネットで団結する若者たち』(ソフトバンククリエイティブ)など。

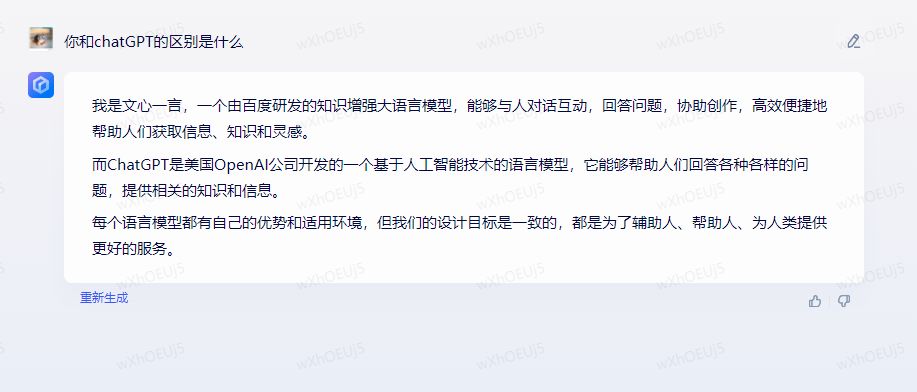

ChatGPTは中国国内でも大きく反応があり、使用はできないサービスだが、日々ChatGPTをはじめ中国の同種のサービスへの取り組みが報じられている。注目の中国版ChatGPTと言えるものは、まず百度(バイドゥ/以下会社名の場合は「バイドゥ」)から発表された。

サービス名は『文心一言』で、そのリリースに多くのネットユーザーが殺到した。その後、アリババも『通義千問』というサービスをリリース。この記事が掲載されている頃には、さまざまな企業から同様のAIサービスが出てきただろう。

検索ポータルサイトとして名を馳せたバイドゥが抱えた問題

ところでバイドゥといえば、代表的なサービスである検索エンジン『Baidu』を思い浮かべる人も多いだろう。なにせ中国ではGoogleが使えない。そのため、中国でGoogleを使って情報を検索しようと思っても、検索事業を行っていないのでその精度はイマイチだ。そこで検索する際には中国語情報が豊富なバイドゥを利用せざるを得ない。

バイドゥと聞くと、「BAT」という言葉を連想する人もいるかもしれない。BATとは、バイドゥ(B)、アリババ(A)、テンセント(T)各社の頭文字をとったものだが、それはスマートフォン普及以前に検索サービスだけで存在感を示せた頃の過去の話。今や、バイドゥはアリババとテンセントに、大きく差をつけられて、BATという呼び方はいつのまにかなくなってしまったのだ。

バイドゥの立場がアリババやテンセントに比べて、存在感が低下した理由は大きく2つある。ひとつは検索サービスはPCが主流だった00年代のインターネット時代、検索サイトの『Baidu』はポータルサイトとして圧倒的な存在感を示していた。しかし、スマートフォンの登場以降は各目的別にアプリを起動し、検索がなくてもよくなってしまったことが挙げられる。

AI事業に力を入れるため、研究開発に資金を投入

もうひとつは、3社とも事業を拡大するにあたり、さまざまなネット企業を傘下に収めていった。テンセントはチャットに加えてゲームや動画などのコンテンツを、一方アリババはクラウドに力を入れてきた。2社ともこの「第2の柱」から莫大な収益を得たのに対して、バイドゥは当時まだ新興分野のAI事業に注力するようにしたのだ。

バイドゥのAI関連事業に関して、中国企業では真っ先にスマートスピーカーをリリースし、さらにはスマートシティプロジェクトをさまざまな都市に導入。自動運転車においても中国国内で最も高い評価を得て、前述のとおり最近では初の中国版ChatGPT『文心一言』を発表した。

このように、結果は出しているものの、当時はAIに社運をかけるという百度の発表には、ネットの反応は「本当に大丈夫か」という空気感があった。というのも、売上が見えにくいAIへの研究に大金をつぎ込み、研究開発することになるからだ。

バイドゥの創業者であり、現会長兼CEOのロビン・リー(李彦宏)氏がAIについてコメントしたのは、実に中国でiPhone3GSが発売されたばかりの2009年のこと。迫りくるモバイルインターネット時代を察知してか、2010年には大量のテキストデータをAIが分析する自然言語処理(NLP)を研究する部署を設立。2013年にはディープラーニングの研究機関『Institute of Deep Learning(IDL)』、AIを専攻する学生向けの『百度奨学金』を設立し、中国国内外のAI研究者を招聘して、AIの研究を一気に強化した。翌2014年には自動運転の研究開発も始めている。

巨額の研究費を投じ、今やAIの先進企業に成長

収益に占める研究開発投資の割合は、参入時の2010年頃の10%未満から、2020年には21.4%になった。10年間の間、収益は14倍となったのに対して、研究開発費はそれを大きく上回る25倍以上に。研究に莫大なリソースを投じた結果、国家工業情報安全研究センターが発行した「2022年人工知能中国特許技術分析報告書」によると、人工知能の特許出願と認可の数について、百度は9,000件を超える特許出願で首位になった。

アメリカの投資調査会社Zacksは2021年に公開したレポート内で、「バイドゥが“中国のGoogle”から“中国のテスラ+エヌビディア”に変わる」と言及。バイドゥは10年の歳月かけて、国内外ともに認めるAIの先進企業になったわけだ。

なぜ、 バイドゥがAIの先進企業になれたのか。それは、本業である検索サービス市場の調子がよかったことから、資金には余裕があったという背景があるからだ。

バイドゥは2011年に日本の入力アプリの『Shimeji』を買収し、2013年には動画サービスなどいくつかの中堅どころのサービスも買収した。ただし、これは百度に限った動きではなく、ライバル企業のアリババもテンセントも同様に買収を進めていた。それだけ、インターネット企業全体で金に余裕があった時代ともいえる。そうした余裕のあるときに妥協せず、次を見越して研究開発を大胆に進めたことこそ、バイドゥの強さだといえるだろう。

拡がりを見せる、バイドゥのAI事業

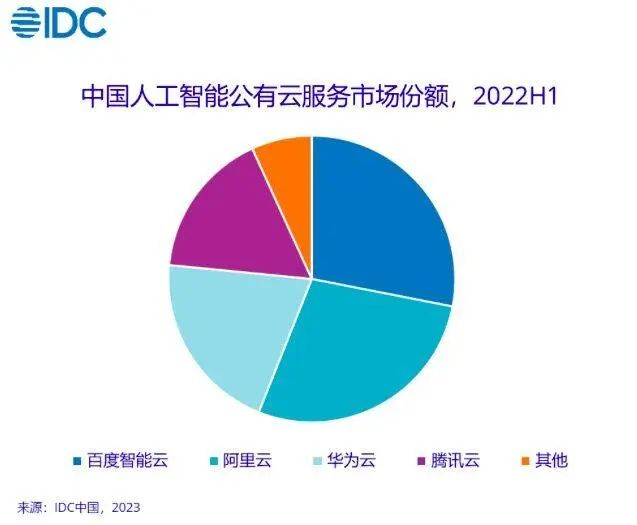

バイドゥのAI事業には、スマートシティや自動運転など注目の事業も含まれている。スマートシティや工場・企業のスマート化のためのAI活用には、バイドゥのクラウドサービス『百度智能雲』の利用が必要になる。バイドゥのクラウドはAIソリューションに強く、AIクラウドでは中国市場でシェアナンバー1を維持している。近年、中国企業のスマート化やスマートシティのニーズが急増。AIを活用する『百度智能雲』の利用が増え、売上もこれに比例して急増する結果となったのだ。

バイドゥは検索サービスが中心だった時代に、さまざまな新しいサービスを提供してきた。例えばオンラインでファイル共有サイトの『百度文庫』、ナレッジコミュニティの『百度知道』、掲示板の『百度贴吧』、メディアの『百家号』などだ。自社サービスが豊富にあることも、AI事業の開発の強みとなっている。

加えてAIチップの『昆侖』、ディープラーニングフレームワークであるPaddlePaddleを用いた『飛桨』、人の代わりに判別するモデル(機械学習モデル)『文心』まで揃えている。『飛桨』は2016年に、『文心』は2019年にリリースされ、2021年には中国の開発者が最も使用するフレームワークとなっただけでなく、世界シェアでも3位にランクインしている。2022 年 11 月時点で、現在535万人の開発者を集め、20万もの企業や機関にサービスを提供。67万のモデルが作成された。

機械学習モデル『文心』は、中国版ChatGPT『文心一言』にも活用されたほか、同社の中国版画像生成AI『文心一格』にも活用されている。バイドゥが携わった画像系プロジェクトでは、中国民国時代画家の未完成作の続きを制作するプロジェクトにも活用されたという。

バイドゥのAIはこのほかにも、製造、エネルギー、金融、エンタメなど各種業界の大手企業が効率化のために導入されている。例えば、製造の分野では障害部品の情報抽出、技術文献情報の分類、文献検索と抄録生成でバイドゥのAIを活用し効率化を実現した。最近では、検索がメインの百度のアプリでもAIが活用されている。「北京と上海のどちらのGDPが高いか」と検索すると、結果を表示するだけでなく、2つの都市のGDPの傾向の経年変化の折れ線グラフを生成するといった具合だ。

中国では、今やAIの代名詞的な企業となったバイドゥ。同社が2010年にくるべきAI時代を見据え、AIを事業の第2の柱としたことが、今まさに開花している。さらに今後は自動運転やスマートシティ構想、産業のスマート化でも売上を伸ばすことが予想されている。

今のところ、中国版ChatGPTである『文心一言』の評価は、本家のChatGPTに比べると良くはない。そうした中、市場のニーズに応えるために、ライバルのアリババやテンセントも同様のサービスを発表。これにより、中国の文章生成サービスは、さらなる実用化に向けて各社の競争が激化することが予想されている。

関連記事

生成AIのネクストステージ。セキュリティが保証された小規模な特化型大規模言語モデルの可能性【TechCrunch】

OpenAIがGPT-4を公開。画像処理できる最先端の生成AI【TechCrunch】

ソフトウェアとの関わり方が変わる。生成AIが働き方にもたらすポイント&クリックの衝撃とは【TechCrunch】

人気記事