最新記事公開時にプッシュ通知します

デジタル庁設立から1年の活動報告。CPO水島氏に聞く、デジタル庁のプロダクトマネジメントの在り方

2022年12月22日

デジタル庁 CPO・ラクスル株式会社 CPO・日本CPO協会 理事

水島 壮太

IBM・DeNAにてエンジニアとしてのキャリアを積んだ後、2017年10月よりラクスル株式会社に参画し、現在は取締役CPOを務め、ラクスル事業のプロダクト開発を指揮。⽇本CPO協会理事、デジタル庁CPOを兼任。

2021年のpmconfにも登壇したデジタル庁CPOの水島壮太氏。そんな水島氏の1年は、まさに今回のpmconfのテーマである「回帰と進化」。デジタル庁に入庁し、ほぼゼロの状態からプロダクトマネジメントの仕組みをつくりあげたことは、自身のこれまでの動きを振り返る「回帰」の機会であるだけでなく、プロダクトマネジメントのナレッジや動き方を「進化」させるヒントにあふれていたという。

「右も左も分からない状況だった」と語る水島氏のまわりでは、この1年でどのような変化が起こったのか。

- デジタル庁はこの1年でどう変化した?

- ワクチン接種証明アプリの成功と、マイナポータルアプリの課題

- デジタル庁式のプロダクトマネジメントとは

- 北極星に向けたロードマップを描くために

- 日本のデジタル化を推進するためには?

- 最後に

デジタル庁はこの1年でどう変化した?

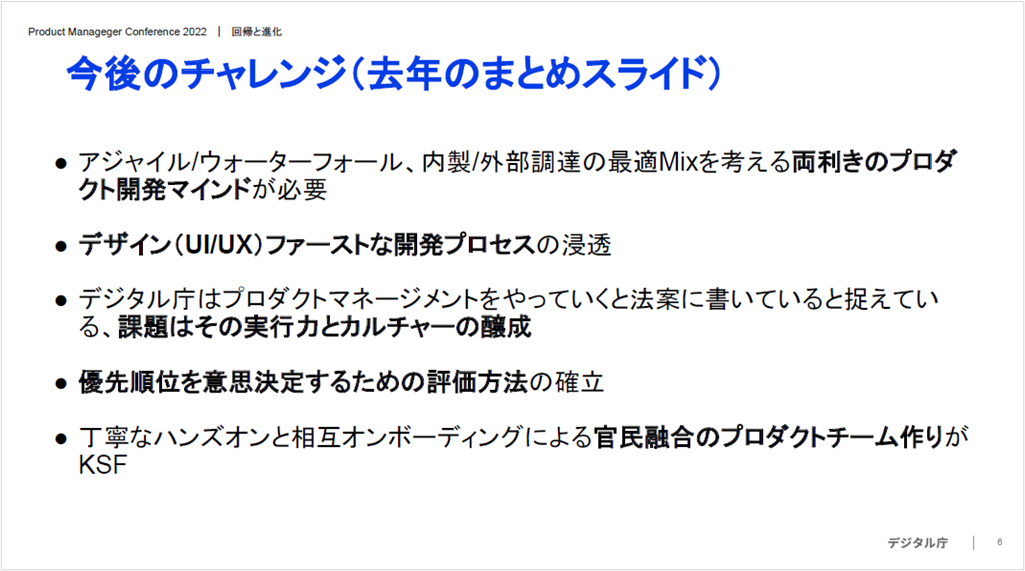

セッションではまず、2021年の発表で話された「デジタル庁の今後のチャレンジ」をもとに、過去1年間の変化と残っている課題を振り返った。

1つ目の「アジャイル/ウォーターフォールの両利きになる」については、1年経った今もウォーターフォール中心だが、アジャイル開発の型が出来ているところもあるとのこと。実際に、水島氏が見ているプロジェクトは基本的にアジャイルを中心にして開発を進めているといい、方向性を模索している最中だ。

2つ目の「デザインファーストな開発プロセスの浸透」については、思想自体は浸透してきたものの、デザイナー不足に悩まされているという。

3つ目の「プロダクトマネジメントの実行体制構築」については、ワクチン接種証明書アプリのチームなどにはプロダクトマネジメントの体制が浸透してきているが、全体に普及するのはまだまだこれからとのこと。デジタル庁は、『デジタル社会の実現に向けた重点計画』などにおいて記載があるサービス設計12箇条に則り、引き続き利用者起点のサービス開発の浸透に力を入れていく。

4つ目の「優先順位を意思決定する評価方法の確立」については、一旦ざっくりとした方針でタスクの優先順位を付けているものの、現在は内部的に指標や目標を定義しながら対外的にどうコミットしていくかを議論している状態。

5つ目の「官民融合のプロダクトチームづくり」については、良いチームができつつあるが、ここも人員不足が課題になっている。今後はフルスロットルに採用を進めながら、官民がバランスよく協働できる良いチームを増やしていきたいとコメントしている。

振り返りを終え、続いてはデジタル庁の組織についての説明が行われた。

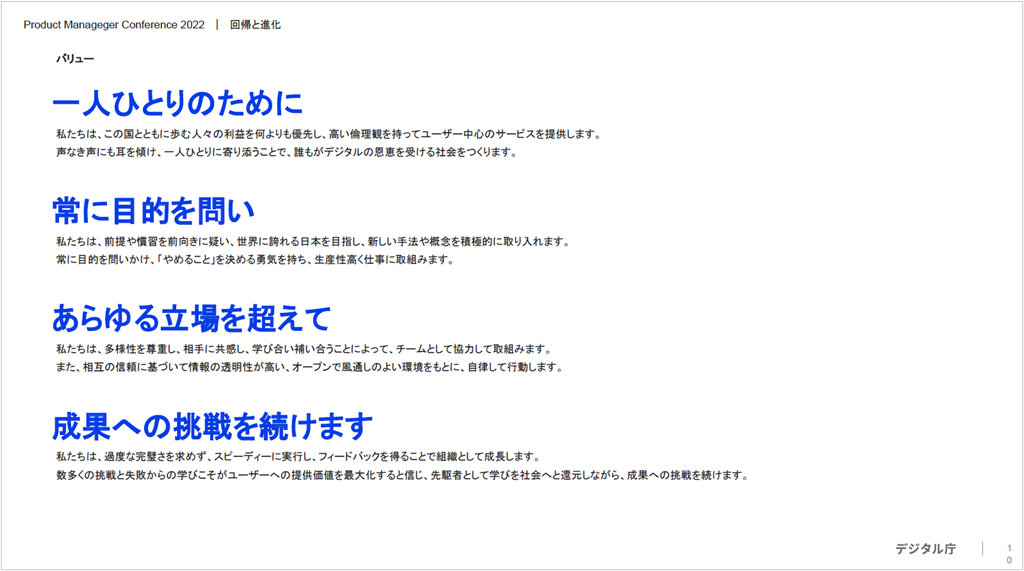

デジタル庁は2021年9月に発足した日本の行政機関の一つで、発足時から「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化」をミッションに、デジタル時代の官民のインフラを5年でつくり上げることを目指している。ビジョンに関しは、「Government as a Service 」「Government as a StartUp」に「優しいサービスの作り手へ」「大胆に改革していく行政へ」と日本語も併記し、霞が関の省庁の中で1番革新的で、1番ユーザー志向であることを目標に掲げている。

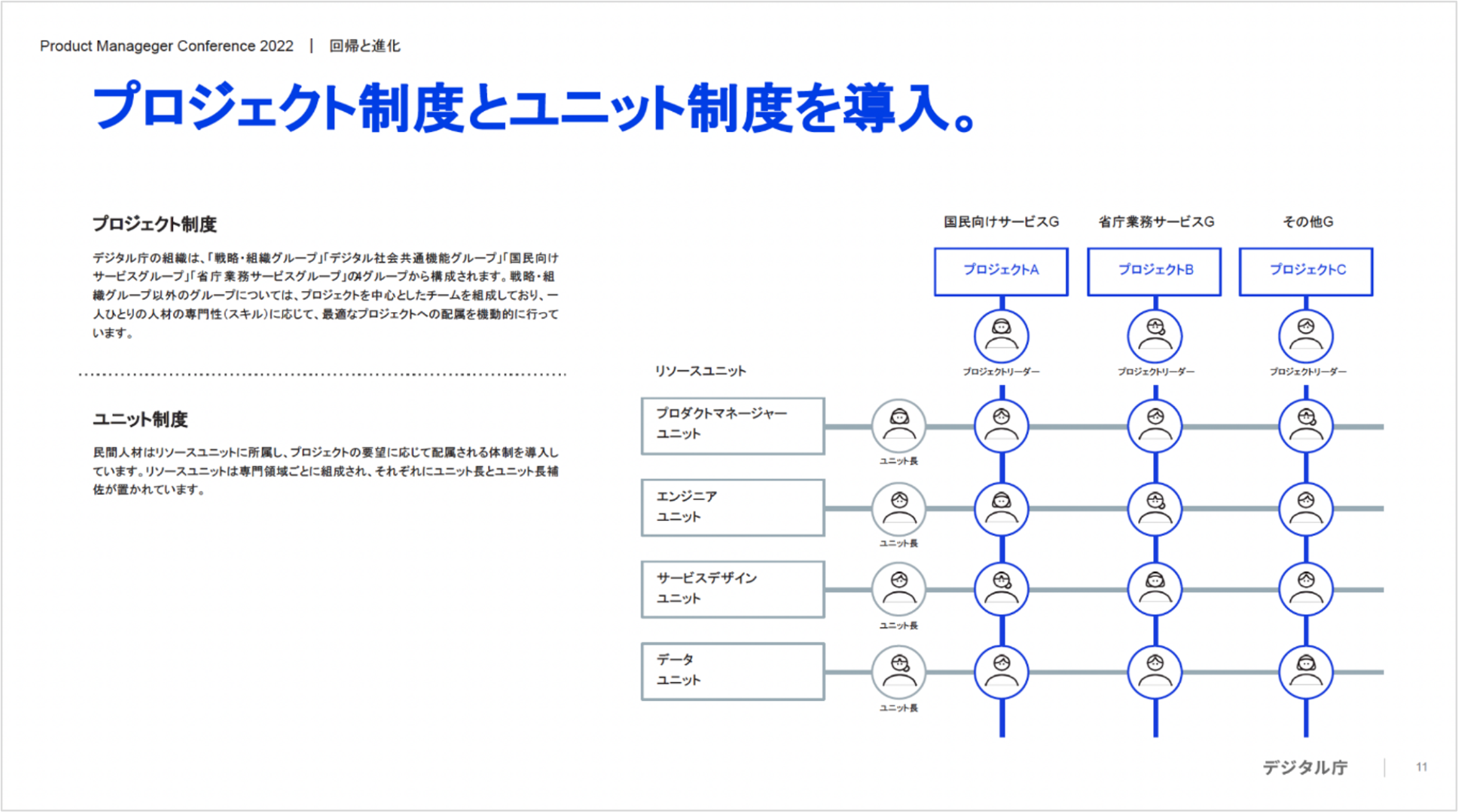

現在のデジタル庁では、たくさんのプロジェクトが同時並行的に動いているという。民間出身の専門人材はプロダクトマネージャーユニット/エンジニアユニット/サービスデザインユニットなど、庁内の各リソースユニットに所属。プロジェクトのニーズに応じて、都度アサインされる形をとっている。

プロダクトマネージャーは全体で約25名、毎週集まってノウハウ共有などを目的とした会議を行っている。会議では各プロジェクトのメンバーが直面した障壁についてざっくばらんに共有しあっているという。

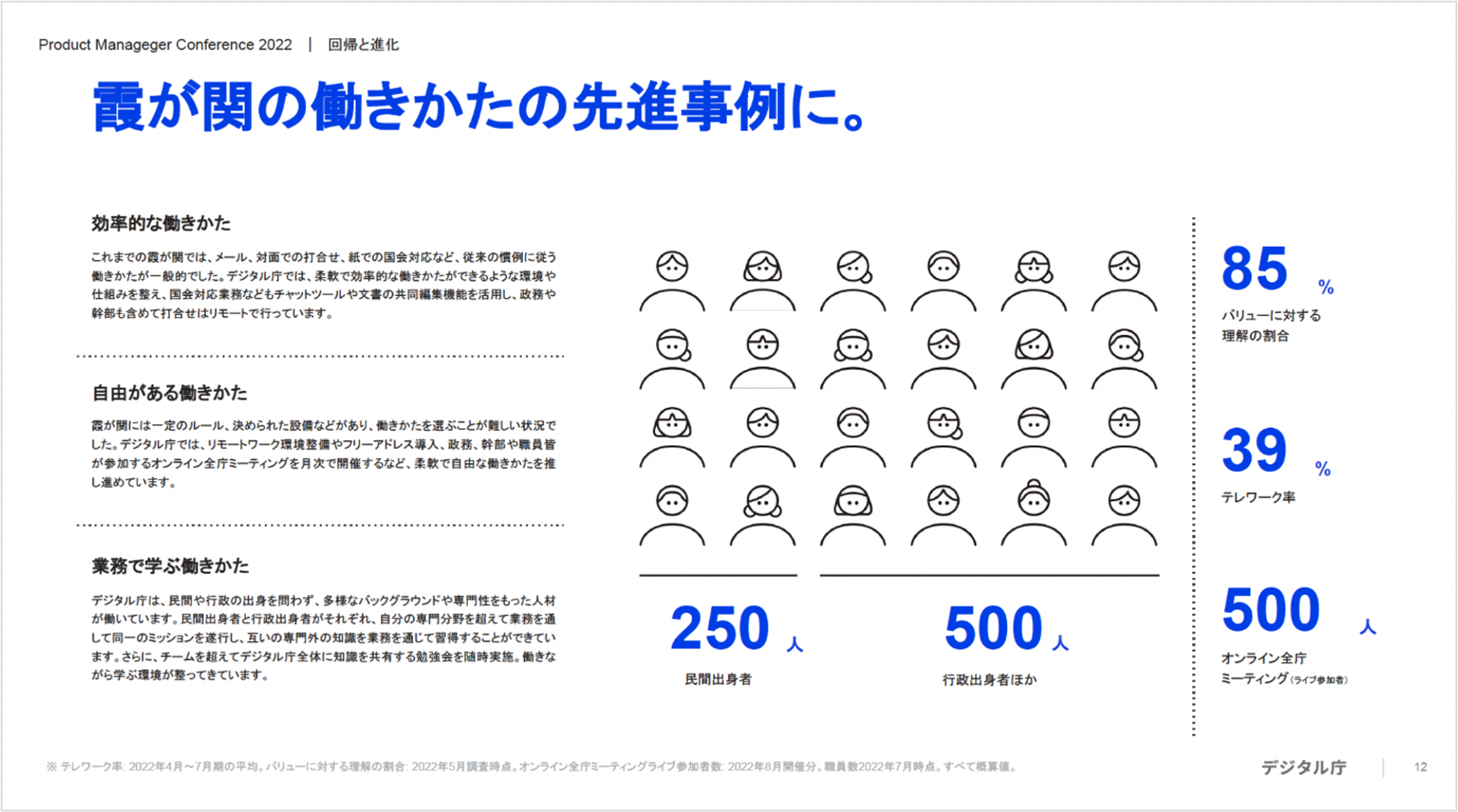

同時に、霞が関の先進事例になるべく、働き方改革も進めているという。デジタル庁ではテレワーク化が進み、民間出身者の中には名古屋在住で水島氏が一度も対面していないメンバーもいる。また、業務効率化のためのチャットツールを導入したり、プロジェクトを越えたノウハウ共有の勉強会を定期開催したりと、この1年間を通して改革を着実に進め、環境整備が行われた。

ワクチン接種証明アプリの成功と、マイナポータルアプリの課題

そんなデジタル庁の仕事の中で、おそらく世間的に最もインパクトが大きかったのは「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」だろう。このプロジェクトはデジタル庁の発足後すぐに始まったもので、ローンチして数日で100万DLを突破し、現在では証明書の発行数も1000万件を超えているという。UI/UXにもかなりこだわり、ベンダーと協業して進めた一大プロジェクトだ。

アプリをローンチした後も、3回目の接種やワクチンの種類増加など対応すべき課題はたくさんあったが、その都度先手を打っていき、情勢に合わせてアジャイルに開発を行ってきた。デジタル庁の取り組みが上手くワークした好例だ。事実、「ワクチン接種証明書アプリ」はストア評価3.6を獲得しており、行政アプリとしては「合格点」(水島氏)という。

さらに、マイナンバーを登録して行政の手続きをオンラインで利用可能にする「マイナポータル」のアプリ開発にも力を注いできたという。新たに追加した公金口座の登録機能には、のべ1000万件を超える口座登録があり、多くのユーザーに使われているサービスになっている。また、マイナポータル上での薬剤情報の閲覧や、ふるさと納税の控除証明書の連携など、生活者に優しい行政サービスの実現に向けて力強く取り組んでいる。

一方で「マイナポータルアプリ」は、これから改善していきたいポイントがまだ残されているという。特に、マイナンバーカードの読み込みのUXなどは要改善だ。水島氏自身も友人から「上手くいかない」とメッセージをもらったことがあるといい、今後どのように改善が進むのか気になるところだ。

加えて、「マイナポータルアプリ」から独立した形でローンチされた「マイナポイントアプリ」に対しても、カード読み取り回数を減らすなどの取り組みを行い、抜本的なUI改善を行った。そのおかげか、ストア評価も当初の2.2から4.0にまで上がったが、「マイナポータル」との連携部分を含め、プロダクト全体のUXの底上げが今後の課題だ。

デジタル庁式のプロダクトマネジメントとは

このようにデジタル庁は、この1年でさまざまなアウトプットを送りだしてきた。その裏では、どのような変革が行われているのだろうか。

水島氏はまず、「プロダクトのベースクオリティを向上させること」に取り組んだという。文字の多いUI、ウェブビュー中心のアプリ、多すぎるカードの読み取り回数、くどい確認画面、頻発する入力エラー、長いメンテナンス期間…どれも、民間企業の感覚では許容されないことで、水島氏が入庁前から課題視していたことだ。

これを改善するため取ったアクションは大きく分けて3つだ。

クオリティ向上①:デザインプロセスを「無理やり」入れる

1つ目は、デザインプロセスの導入。水島氏はここで「無理やりにでも入れる」という表現を使った。

これまでの開発プロセスを見ると、UI/UXに関する議論のボリュームが全く足りていなかった。そこで、UI/UXやコミュニケーションデザインの検討に費やす時間を圧倒的に増やしていった。

デジタル庁も含めて、霞が関の省庁は通常年単位で予算を確保し消費する。途中でのローリングは難しい。デリバリーを担保するため、開発プロセスはおのずとウォーターフォールになりがちだ。

しかし、ウォーターフォールで開発を進めると、ほとんどの場合、基本設計フェーズの終わりにはじめて「エクセル方眼紙の画面遷移図とワイヤー」がアウトプットされる。これだけで開発検討を進めていくが、プロダクトが本当に使いやすいものになるかどうかは非常に分かりづらい。

そこで水島氏が管轄しているプロジェクトでは、予算策定の前に民間のデザイナー部隊がある程度のデザインをFIXさせているという。ときには調達後にしかデザインが始められないこともあるが、そういった場合でも、なるべく上流のフェーズでデザイン工程を入れ、UI/UXの検討会議を高頻度で行う。最後の実装フェーズに変更案件を入れようとしてもスケジュール的に難しくなるので、なるべく上流工程にフォーカスしてデザインプロセスを回していくことが重要だという。

さらに水島氏は現在仕込み中の構想についても語った。目指すのは、デザインプロセスとスプリントベースの開発を連携させ、リリースポイントをより手前に持っていき、その後にプロダクトをブラッシュアップするサイクルの定着だという。

クオリティ向上②:リリース後も改善を続ける

2つ目は、リリースしてからの改善準備を徹底すること。リリースそのものがゴールにならないように、リリースが近づけば近づくほど、リリース後のことを考えて指標を定義し、意識していくようにしたという。

水島氏のチームでは、GA(Google Analytics)などの分析ツールがカジュアルに使えない状況下で、ガバメントクラウド上のデータを用いてダッシュボードを作成したり、時にはエクセルベースでの分析も取り入れたりしながら、ユーザーのCVRや離脱率にフォーカスして分析を行っているという。

また、ローンチした後に起こりうるプロモーションの流れを予測し、誘導レバーを用意した。「誰一人取り残されない」というデジタル庁のミッションを達成するために、プロダクトのコミュニケーションデザインにも注力している。FAQや訴求内容を改善し、様々なユーザーのケアを行っているという。

加えて、問い合わせやストアレビューなど定性的な指標も参考にし、プライオリティをつけて対応している。例えば「マイナポイント」アプリでは、「エラーメッセージが分かりにくい」といったフィードバックをいただくこともあり、そういった細かい箇所をフォローアップすることで、CVRを改善し、リリース後のプロダクトクオリティの向上につなげている。

クオリティ向上③:クオリティの低いアプリを乱立させないために

3つ目はクオリティの低いアプリの乱立を防ぐためにプロダクトラインナップを設計すること。国からリリースされるアプリは、これまで各省庁が個別に予算を取って開発してきたため、行政機能ごとにアプリが独立している。

一方で、海外に目を向けてみると、シンガポールやデンマークなどではアプリがある程度集約されている。クオリティが低いアプリを乱立させないために、これからはデジタル庁でガバナンスを効かせていきたいとのことだ。

ガバナンスのさじ加減は、海外事例から学ぶことも多い。直近では、UKにおいてデジタル庁にあたるGDS(Government Digital Service)のメンバーと交流を行い、失敗例などを教えてもらったとのこと。水島氏は、「デジタル先進国に比べると10年ほどのビハインドを感じている」が、「この4〜5年で巻き返していく」と力強く宣言した。

北極星に向けたロードマップを描くために

過去の取り組みについて整理されたところで、次に語られたのはデジタル庁の未来だ。

デジタル庁では、「60秒で全ての行政手続きがスマホでできる」ことを目指し、ロードマップ作成を行っている。

しかし水島氏が着任した1年前は、ドキュメントはあるものの不確実な部分が多く残されており、外部のステークホルダーとどのように合意して進めていけば良いのかが不明瞭だった。そこで水島氏は、この1年でソリッドなロードマップを作成することに取り組んだ。この点について考えていることは、大きく分けて3つあるという。

ロードマップ①:クイックウィンの手法を確立

1つ目は、ある程度の北極星(=目指すべき指標)に向けてのクイックウィン(初期段階における、小さな成功実績)を確立すること。その好例は「ワクチン接種証明書アプリ」だろう。

「ワクチン接種証明書アプリ」を選んだ理由について水島氏は、このアプリは他のアプリと疎結合(お互いの依存関係がゆるやかな状態)につくられているため、制約が少なく品質の良いプロダクトに仕上げやすいという。利用者が多くインパクトの大きい「マイナポータル」の機能開発でクイックウィンをつくることも検討したが、モノリス構成で開発コストが増大するおそれがあり、UI/UXの制約も受けやすいため断念したという。ただし、疎結合だからといって、むやみにアプリをつくると、UXの品質にばらつきが生まれる危険があるため、この手法を中長期的に続けていくかどうかは検討の余地が残されている。

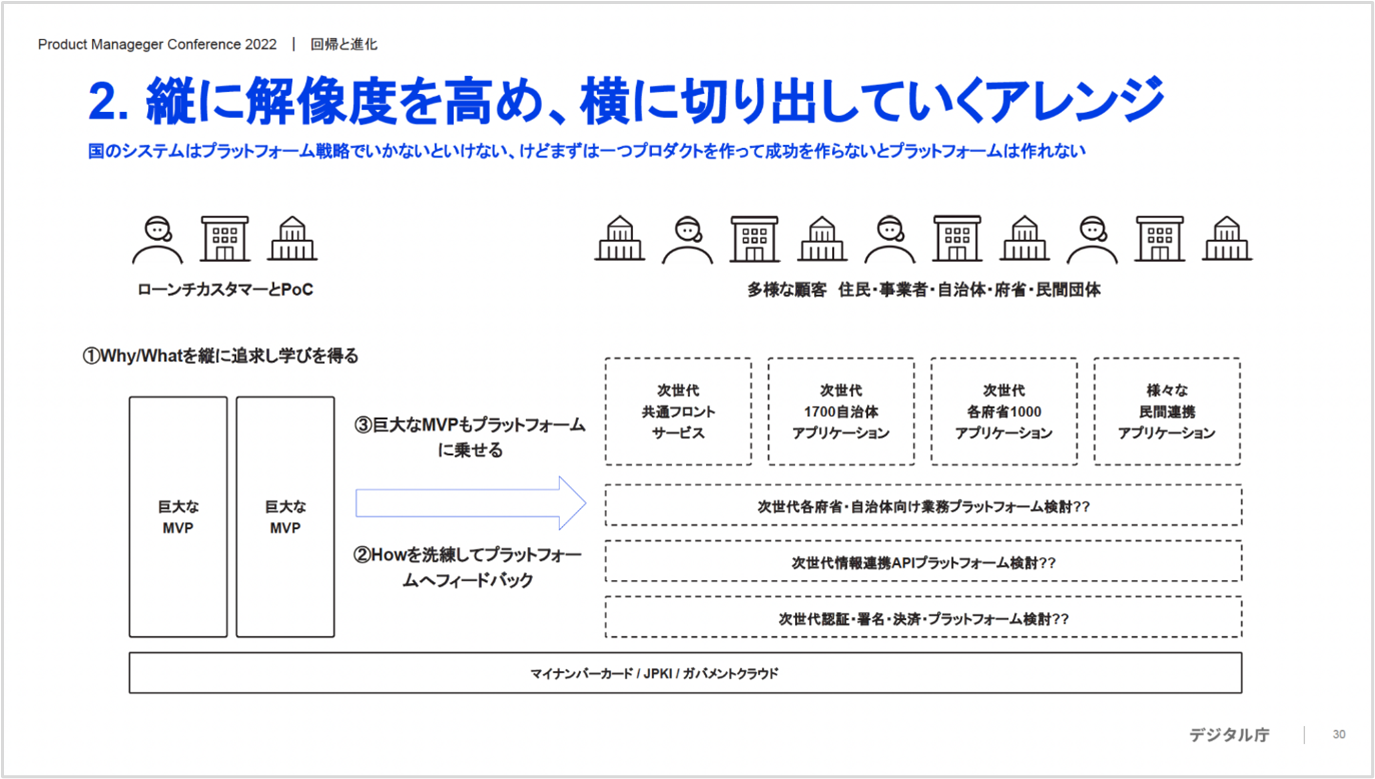

ロードマップ②:縦に解像度を高め、横に切り出す

2つ目は、システムのプラットフォーム化に向けて、最初にデジタル庁主導でプロダクトをつくり込んで「縦」に切り込み、その後で他のアプリへ影響を与えるなど「横」に展開していくような、学びのサイクルを回すことを考えている。

デジタル庁が対応すべきユーザーは「日本の全国民」であり、言うまでもなく、ユーザー像は非常に多様だ。必要なアプリケーションも膨大な数にのぼることが予想され、すべてをデジタル庁が手がけるのは無理がある。

そこでデジタル庁は、「プラットフォームづくり」を目指していくのだという。国としてプラットフォームは提供しながらも、その上で動作するアプリケーションについては、それぞれの自治体や民間の協力者につくってもらう方針だ。

そのためには、デジタル庁自らがユーザー像と求められるプロダクトの解像度を上げる必要がある。各自治体が主導してデジタル化を進めるためにも、まずはデジタル庁がお手本となるMVPを複数開発し、その開発経験からノウハウを洗練させてプラットフォームにフィードバックし、育てる構えだ。出来上がったMVPも捨てずにそのプラットフォーム上に乗せる。遠回りのように見えて、デジタル庁が目指すノーススターにたどり着くために非常に重要なことだという。

ロードマップ③:「戦える」チームをつくる

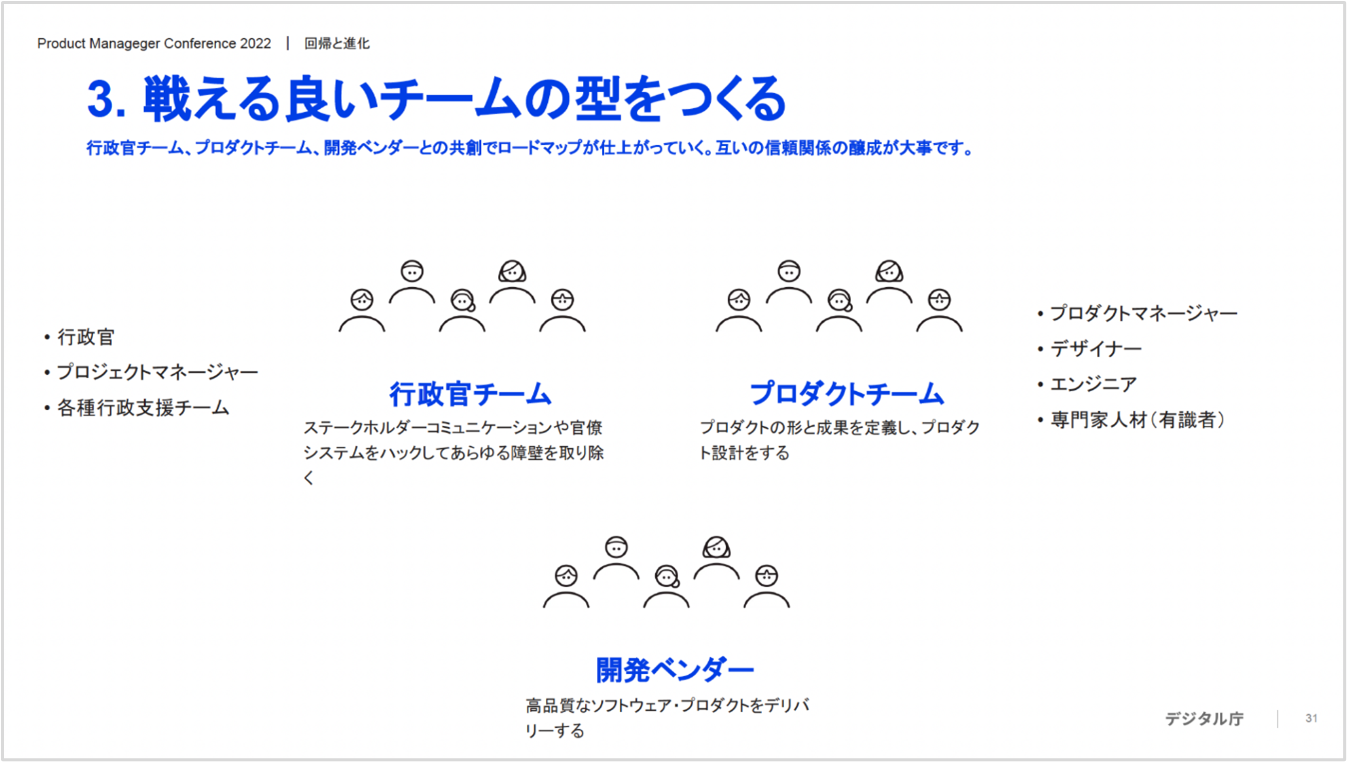

前述した2つの施策を走らせるためには、それを実行できるチームが必要だ。

水島氏が構想するのは、行政官チーム、プロダクトチーム、開発ベンダーの3つがコラボレーションする体制だ。小さなスタートアップであればプロダクトチームひとつで完結するところだが、デジタル庁が開発するプロダクトの規模だとそうはいかず、最低でも3つのチームが必要になるという。

チームビルディングで参考になっているのはUKの事例だ。UKは行政官チームが非常に優秀で、「官僚ハッカー」と呼ばれる人たちが既存の仕組みを必要に応じて変えながら、コンプライアンスやセキュリティを遵守してプロジェクトを進行しているという。

そのためには、エンジニアとの信頼関係構築が欠かせない。プロダクトマネージャーやビジネスサイドがエンジニアに無茶振りをすると、エンジニアが身構えてしまい、ディフェンシブに開発を行うようになるためだ。「まずは開発ベンダーから信頼してもらえるような組織になっていきたい」と水島氏は語る。

日本のデジタル化を推進するためには?

ここまでの内容を踏まえ、トークは「デジタル庁の次なるチャレンジ」へ。

水島氏いわく、日本のデジタル化を推進するためには3つのことが必要になるという。

1つ目は、各府省・自治体向けのプロダクトの形を模索していくこと。これまでは1年目ということもあり、「国民に向けて、分かりやすいアウトプットを」をテーマに活動してきたデジタル庁だが、次は各府省や自治体向けのプロダクトをつくり、協業関係を築く構えだ。今後はB to B SaaSに近い形でプロダクト開発の方向性を模索していきたいという。

2つ目は、不確実性の高い技術要素とUXを両立できるようにすること。最近では米国で、「運転免許証をiPhoneに登録できるようになる(電子化できる)」という話も出てきている。こういったグローバルの技術標準を参考にしつつ、日本のマイナンバーカードを活かしたUXをどう設計するか。デジタル庁にとって、大きなチャレンジになる。

3つ目は、他国をベンチマークして追いつくこと。日本は、ほかの進んでいる国に比べれば行政のデジタル化が遅れている状況にある。そのため、まずは同じレベルに追いつけるように、自分たちは後発組であることを認識し、真似できるところは真似する必要があるとのことだ。

デジタル庁のプロダクトマネージャーは、この1年で人数が約2倍になっている。最初は個別プロジェクトにフルアサインされていたプロダクトマネージャーも、人数が増えてきた結果、「認証プロダクト」「ポータル系プロダクト」といった括りでグルーピングし、チーム同士で情報共有しながら仕事を進めるようになった。

集まった人材は必ずしもプロダクトマネージャーの経験がある人ばかりではないが、大手事業会社で認証プロダクトの開発に携わった人や、KYCプロダクトをつくったことのある人、自治体向けSaaSのオンボーディングを行っていた人など、深いドメイン知識を持っている人物が多数在籍しているとのこと。こうした人材たちが、分からないことを気軽に相談しあえる環境づくりに注力しているそうだ。

最後に

過去1年のデジタル庁の動きを振り返って、水島氏はまさに組織の立ち上げフェーズだったと語る。今後は、デジタル庁全体を巻き込んだプロダクトの目標と指標の設定を行い、同時並行する複数のプロジェクトを整理し、成果に基づく投資判断を進めていくという。さらに官民問わずIT人材が活躍できる庁内の開発環境を整備し、立ち上げフェーズから機能強化フェーズに移行することを目標に掲げた。

それに伴い、採用の推進や経営企画機能の強化も視野に入れており、トークを終えた水島氏は、充実した表情で「来年もまた、振り返りができたら」と語り、発表を締めくくった。

文:伊藤 祥太

関連記事

【LayerX・バクラク事業部CTO/CPO】爆速開発を支えるバクラクチームとアーキテクチャのつくり方

1人目PMを2回経験。自己組織化したプロダクトチームをつくるためのロードマップ【開発PM勉強会レポート】

【IVS LAUNCHPAD SaaS優勝】カミナシプロダクトマネージャーが貫く日本のレガシー業界を変える「超ポジティブ現場主義」

人気記事