採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

SESのインフラエンジニアとは?仕事内容やメリット・デメリットを解説

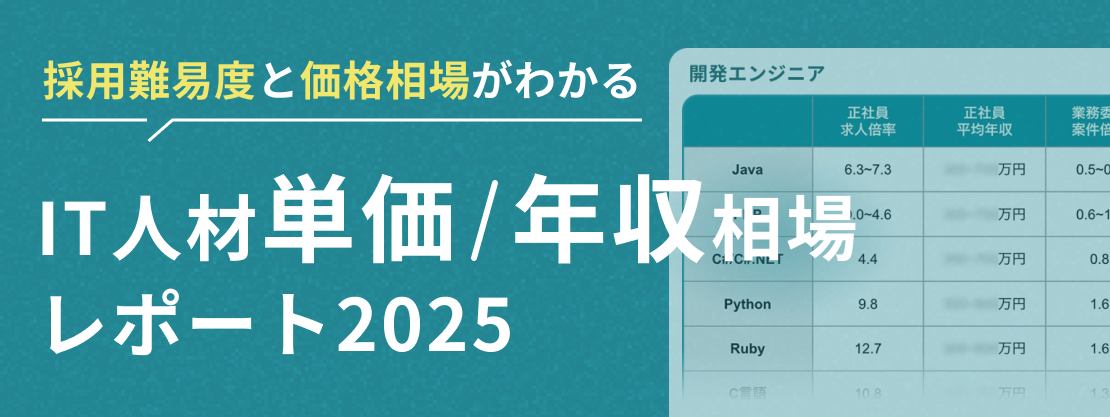

無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

インフラエンジニアの確保を考えている企業の採用担当者に向け、SESによるエンジニアの受け入れについて解説します。

「SESとは?」「インフラエンジニアとは?」といった基礎的な知識から、実際にSESでインフラエンジニアを起用するメリットとデメリットまで幅広くまとめました。SESを利用時の注意点や、SES以外に人材を探す方法も説明するので、インフラエンジニアを確保したい方は確認していきましょう。

【最新版】IT人材白書2025 を公開!

激化するIT人材の獲得競争を勝ち抜くための「最新データ」がここに。

IT人材白書2025は、貴社の採用戦略をデータで裏付け加速させるためのレポートです。IT人材採用のリアルな課題と、成功への具体的なヒントを数字で示します。

・採用目標、55%の企業が未達という厳しい現実

・採用手法は「待ち」から「攻め」へ。スカウト媒体の活用が急増中

・64%のIT人材が企業選びにおいて「給与」を最も重視している

・生成AI出現により、IT人材に求めるスキルや採用活動に変化が生じている

最新のIT人材採用市場について詳しく知りたい方は以下より無料でダウンロードし、採用活動にお役立てください。

「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。

レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。

目次

SESとは

SESとは、System Engineering Service(システムエンジニアリングサービス)の頭文字をとった用語で、ITエンジニアの技術力を企業や組織に提供するサービスを指します。

SESで結ぶ契約は、エンジニアの仕事の成果に対価を支払う「請負契約」ではなく、エンジニアの業務遂行に対価を支払う「準委任契約」が一般的です。

そのため、SESのエンジニアは、契約で定められた期間・作業時間に業務を行うことでクライアントにサービスを提供し、収入を得ているケースが多いです。

派遣との違い

SESと派遣は、どちらも外部から人材の提供を受ける点で似ています。ただ、SESで結ぶ準委任契約では、クライアントがエンジニアに指揮命令を下すことはできません。エンジニアへの指示はSES企業の担当者が行います。

一方、派遣契約ではクライアントが派遣スタッフに指揮命令を行うことが可能です。このように、派遣とSESではクライアントの指揮命令権の有無に違いがあります。

関連記事 : SES案件とは?

エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?

業界最大級のIT人材特化型データベースなら求めていた人材がきっと見つかる!

⇒「3分でわかるレバテック」のダウンロードはこちらから

インフラエンジニアとは

インフラエンジニアとは、ITインフラの設計、構築、運用、保守などを行うエンジニアです。

インフラエンジニアの定義には幅がありますが、解釈の一つとして、ITインフラをサーバーとネットワークの2つに大別し、前者を担当するエンジニアを「サーバーエンジニア」、後者を担当するエンジニアを「ネットワークエンジニア」と分類することがあります。

サーバーエンジニアとネットワークエンジニアの業務範囲に明確な定義はなく、両方を担当するインフラエンジニアもいますが、以下にサーバーエンジニアとネットワークエンジニアの大まかな違いをまとめました。

サーバーエンジニア

サーバーエンジニアとは、Webサーバー、アプリケーションサーバー、ファイルサーバー、メールサーバーなど、データを格納するサーバーの運用・管理を行うエンジニアです。

サーバーエンジニアの仕事は、簡潔にいえばサーバーがきちんと動くようにすることです。場合によっては、要件定義をしてサーバーの選定をしたり、サーバーの運搬や配線、ラッキングをしたりすることもあります。

近年ではクラウドサーバーを導入している企業も増えているため、OSやセキュリティについての知識だけでなく、クラウドに関するスキルも求められることがあります。

ネットワークエンジニア

ネットワークエンジニアとは、コンピューター同士をつなぐネットワークの構築や運用を行うエンジニアです。 ネットワークエンジニアの仕事は、通信環境を整備し、ネットワークを円滑に利用できるように管理することです。

ネットワークやサーバーを運用するノウハウに加え、ケーブル・ルーターなどの通信機器や、パソコン・スマートフォンに関する知識も必要になる場合があります。

SESのインフラエンジニアの仕事内容や働き方

SESのインフラエンジニアは、クライアントのオフィスで作業する「客先常駐」という形態で業務に取り組むのが主流です。

SESのインフラエンジニアの具体的な仕事内容は案件によって異なりますが、クライアントから発注を受けたSES企業の指示に従い、インフラエンジニアとしてのスキルを発揮してプロジェクトに貢献します。SESのインフラエンジニアは、ネットワークやサーバーの要件定義からテスト作業まで幅広い工程を担当します。

関連記事 : SESエンジニアとは

SESのインフラエンジニアを活用するメリット

SESのインフラエンジニアを活用するメリットは、教育や採用コストを省いてスポット的に労働力を確保できることです。ほかにも詳しいメリットを紹介するので確認していきましょう。

メリット1. 必要な労力を必要なときに確保できる

SESでは、能力が高いエンジニアの技術力をスポット的に借りられます。SESを利用すれば、一部の作業は自社社員で行い、「設計・構築だけSESのインフラエンジニアにサポートしてもらう」といった柔軟なアクションを実現できます。

また、国内のIT人材は人手不足が続いており、正社員の採用には時間がかかることが予想されます。その点、SESなら依頼後すぐに人材を派遣してもらえるでしょう。

メリット2. 教育や採用コストを削減できる

SESのエンジニアはすでに即戦力となるスキルを持っているため、教育を行う手間がかかりません。また、SESを利用すれば、求人広告の掲載や面接の実施といった採用コストも省けます。

社会保険料をはじめとする福利厚生費も発生しないため、コストを抑えて必要な人材を確保できます。

メリット3. 受託開発に比べて仕様変更しやすい

受託開発では、システム開発を外部企業に依頼し成果物を納品してもらいます。受託開発で締結するのは請負契約が一般的ですが、請負契約は「仕事の完成」を約束する契約するものであり、一度締結すると基本的に成果物の仕様変更ができません。

一方、SESで締結する準委任契約は「業務の遂行」を約束する契約であり、成果物の仕様変更にも比較的柔軟に対応してもらえます。

SESのインフラエンジニアを活用するデメリット

SESのインフラエンジニアを活用するデメリットは、クライアントに指揮命令権がないことや、情報漏えいのリスクがあることです。詳しいデメリットと必要な対策を確認していきましょう。

デメリット1. 指示命令権を持たない

クライアントはSESのエンジニアに対して指揮命令権を持ちません。指示を行えるのはエンジニアを雇用するSES企業だけであり、クライアントが指揮命令をすると法令違反になる可能性ので注意が必要です。

デメリット2. セキュリティリスクがある

SESのエンジニアに業務を依頼する際、社内の情報を提供することがあります。業務内容によっては、取引先のデータといった情報を外部の人材に開示することになり、セキュリティ上のリスクが生じます。

対策としては、事前に秘密保持契約を締結したり、重要な情報へのアクセス制限を行ったりする必要があるでしょう。

デメリット3. インフラに関する知見が社内に蓄積されない

インフラに関するノウハウが社内に蓄積されにくいことも、SESのインフラエンジニアを使うデメリットです。 インフラエンジニアが担う業務は高度な知識が要求されることも多く、特に上流工程はエンジニア領域の中でも専門性が高い分野の一つといえます。

SESのインフラエンジニアに実務を任せるとしても、そこから得られた知見を社内に還元する仕組みを構築しておいたほうが良いでしょう。

関連記事 : SES契約における客先常駐とは?

インフラエンジニアがSESで働くメリット

インフラエンジニアがSESで働くメリットの一つは、さまざまなクライアントと仕事をすることで、多面的な実務経験を積める点です。 場合によっては、社員として入社するのが難しい人気企業や、大手企業のインフラ構築に携わるチャンスを得られることもあります。

システムの根幹部分を担うインフラエンジニアは、トラブルが起きると臨時の対応を迫られることもありますが、SESであれば作業時間によって委託料が変動する契約が多いので、クライアントから追加作業を強いられるリスクも少ないといえます。

関連記事 : SES契約の概要とメリット・デメリット

「エンジニアが転職時に希望する条件」を把握してエンジニアからの応募数不足を解決するには?

⇒解説資料のダウンロードはこちらから

インフラエンジニアがSESで働くデメリット

インフラエンジニアがSESで働くデメリットは、一つの企業で働き続けるエンジニアと比べ、キャリアプランが立てにくい点です。

外部人材の技術を活用するのが目的である以上、クライアントはSESのエンジニアを自社で教育するわけではありません。 また、インフラエンジニアは、ときには地道な作業にも従事する職種です。クライアントごとに担当する業務が変わったり、下流工程の業務ばかりが続いたりすると、スキルアップの実感が持ちにくい人もいるでしょう。

フリーランスのインフラエンジニアも活用できる

インフラエンジニアを確保するには、SESだけではなくフリーランスもおすすめです。フリーランスは会社に属さず個人で活動するため、専門的なスキルを持っている人材が豊富です。フリーランス専門のエージェントを活用すれば、採用の手間を省いて自社に合ったインフラエンジニアを見つけられるでしょう。

経済産業省の「労働市場の構造変化の現状と課題について」によると、「情報・通信業」分野ではフリーランスの活用が多いことが分かります。具体的には、40.6%の企業がフリーランスを「活用している」と回答し、21.9%の企業が「現在は活用していないが、今後の活用を検討している」と回答しています。

最近は、副業としてフリーランス活動をする会社員も増えています。SESに加えてフリーランスを視野に入れると、優秀な人材と出会える可能性が高まるでしょう。

SESに関するよくある質問

SESは「System Engineering Service(システムエンジニアリングサービス)」の略であり、クライアントにエンジニアの技術力を提供するサービスです。ここでは、その詳細や派遣との違いを解説します。

Q.SESとは?

A.SESとは、SES企業のエンジニアがクライアントのオフィスに常駐し技術力を提供するサービスです。SESではクライアントに指揮命令権はなく、エンジニアは自分が所属するSES企業の指示に従って業務を進めます。

Q.SESと派遣の違いは?

A.SESと派遣では契約の種類が違います。SESで結ぶ「準委任契約」では、委任者側に指揮命令権がないので、クライアントはSESのエンジニアに仕事のやり方を指示できません。一方、派遣で結ぶ「派遣契約」ではクライアント側に指揮命令権があり、クライアント企業は派遣社員に仕事の指示を行えます。

Q.SES以外でエンジニアを活用する方法は?

A.最近は、フリーランスのエンジニアを活用する企業が増えています。フリーランスエンジニアは即戦力となるスキルを持つ人材が多く、教育の手間を省いて業務を任せられるのがメリットです。フリーランス専門のエージェントを使えば、希望に沿った人材の提案を受けられます。