採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

インボイス制度による簡易課税制度への影響は?必要な対応や2割特例について解説

無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

「インボイス制度の開始は簡易課税制度の適用に影響があるのか」

このような疑問を持つ方も多いと思います。

この記事では、インボイス制度と簡易課税制度についてそれぞれ紹介した後、インボイス制度が簡易課税制度に与える影響を解説します。

また、簡易課税制度の適用条件や注意点についても解説するため、制度の活用を検討している場合は参考にしてください。

「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。

レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。

目次

インボイス制度導入後も簡易課税制度は維持される

インボイス制度が開始した後も、簡易課税制度の要件に変更はありません。簡易課税の適用を受けている事業者は、従来通り「みなし仕入率」を用いて消費税額を計算できます。そのため、売り手からインボイスを発行してもらう必要はなく、取引先が適格請求書発行事業者(インボイスに対応している事業者)かどうかに関わらず、仕入れ税額控除の適用を受けられます。

DX人材の確保を実現する「フリーランス活用」とは?

フリーランスとDXを進めるための具体的なステップを紹介!

⇒DX先進企業のフリーランス活用事例集を無料でダウンロードする

インボイス制度と簡易課税制度

インボイス制度自体は、簡易課税制度を利用しているかどうかに関係なく、すべての事業者に影響があります。ここでは、インボイス制度への理解を深めるとともに、改めて簡易課税制度とは何かを確認していきましょう。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、課税事業者の取引において、インボイスの交付や保管が必要になる制度を指します。インボイスとは、課税取引の品目ごとの正確な税率や消費税額が記載された請求書であり、別名を適格請求書といいます。インボイス制度の目的は、軽減税率の導入に伴い、複数の税率に対して適切な消費税額を把握できるようにすることです。

インボイス制度は2023年10月1日に開始しており、売り手は買い手からインボイスの交付を求められた場合に、インボイスを交付する義務が生じます。さらに、売り手は交付したインボイスの写しを保存しなければなりません。インボイスを発行するためには事前に手続きを行い、「適格請求書発行事業者」になる必要があります。

買い手は仕入税額控除を受けたい場合、売り手から交付されたインボイスを保管しておく必要が生じます。

関連記事:インボイス制度の概要をわかりやすく解説|事前準備や制度開始後の影響とは

簡易課税制度とは

簡易課税制度は、消費税額の算出を簡単にして納税事務の負担を軽減する制度です。対象となるのは、個人事業者は前々年、法人は前々年事業年度の課税売上高が5,000万円以下の事業者です(対象事業者であれば任意で選択可能)。

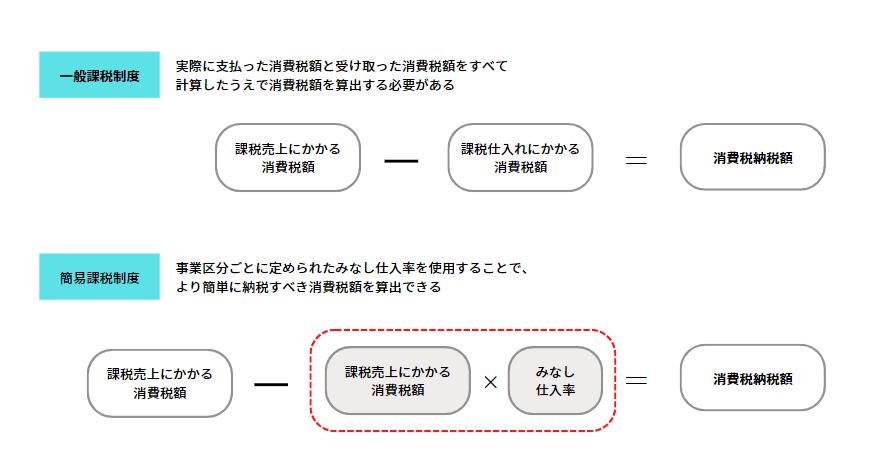

本来、課税事業者は課税売上で受け取った消費税から、課税仕入で支払った消費税を差し引いた金額(仕入税額控除)を納税する必要があります。しかし、簡易課税制度では、特定の事業区分に該当する場合は、対象事業ごとに定められた「みなし仕入率」をもとに仕入れ控除額を算出することが可能です。

これにより、納税すべき消費税額の算出が簡単になるだけでなく、一般課税方式と比較して節税に繋がる場合もあります。

一般課税(本則課税)と簡易課税の違い

消費税の計算方法は、一般課税(本則課税)と簡易課税の2つです。計算方法には以下の違いがあります。

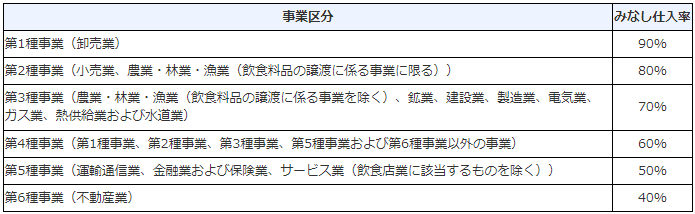

事業区分ごとに定められているみなし仕入率

事業区分ごとに定められている「みなし仕入率」は以下の通りです。

DX人材の確保を実現する「フリーランス活用」とは?

フリーランスとDXを進めるための具体的なステップを紹介!

⇒DX先進企業のフリーランス活用事例集を無料でダウンロードする

簡易課税適用でも売り手の場合はインボイス対応が必要

簡易課税制度の適用を受ける事業者は、自身が買い手の取引では、インボイスの交付を受ける必要はありません。ただ、自身が売り手となる課税取引においては、買い手からインボイスの発行を依頼される場合があります。インボイスを発行するには、適格請求書発行事業者への登録が必要です。登録は義務ではありませんが、インボイスが発行できないと取引先から取引を打ち切られる可能性が出てきます。

簡易課税制度の適用を受けていても、必要に応じてインボイスを発行できる適格請求書発行事業者への登録を検討しましょう。

関連記事:インボイス制度の法人への影響は?必要な対応を分かりやすく解説

インボイス制度で課税事業者になると2割特例の対象に

適格請求書発行事業者に登録するには、消費税の課税事業者となることが条件です。免税業者の場合、まずは「課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者に変更しなければなりません。

インボイスへの対応を機に課税事業者になる場合は、2割特例の対象となります。2割特例とは、インボイス制度導入による負担軽減を目的とし、納税する消費税額を「売上時に預かった消費税×20%」の計算式で求められる制度です。つまり、売上額の2割分のみを納付すれば良いことになり、税負担が軽減されます。

2割特例は簡易課税を選択している事業者も適用の対象です。

2割特例の対象となる期間

対象期間は「2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する課税期間」です。個人事業主の場合は、2023年10月1日から2026年12月31日までの確定申告で適用されます。法人の適用期間は決算期により異なり、3月決算の場合は、2023年10月1日から2027年3月31日まで適用されます。

参照:2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁

簡易課税制度を利用するための2つの条件

簡易課税制度を利用するには、2つの条件を満たす必要があります。簡易課税制度の活用を検討している場合は、それぞれ把握しておきましょう。

規定期間における課税売上高が5,000万円以下

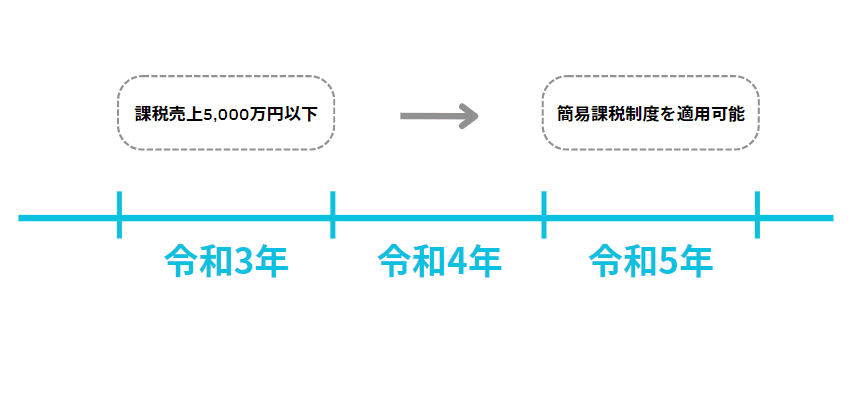

簡易課税制度の適用を受けられるのは、規定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者に限られます。規定期間とは、簡易課税の適用を受けたいと考えている課税期間の2年前です(個人の場合は前々年、法人は前々事業年度)。

たとえば、令和5年の課税期間において簡易課税制度の適用を受けたいと考えた場合、2年前の課税期間である令和3年の課税売上が5,000万円以下である必要があります。

事前に所轄税務署に届け出をする

簡易課税制度の適用を受けるには、事前に所轄税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。課税売上高の条件を満たしていても、届出をしなければ制度の適用を受けられないため注意しましょう。

届け出が可能な期間

届出が可能な期間は、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までです。制度の適用を受けたい期間が、事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中に届出が必要になります。

簡易課税をやめたい場合

一般課税に切り替えたい場合は、適用したい課税期間の開始前に「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しましょう。ただし、一度簡易課税の適用事業者になると2年間は一般課税に切り替えられません。

エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?

業界最大級のIT人材特化型データベースなら求めていた人材がきっと見つかる!

⇒「3分でわかるレバテック」のダウンロードはこちらから

簡易課税制度のメリットとデメリット

簡易課税制度を利用する際は、制度のメリットとデメリットを理解しておくことが重要です。それぞれ把握したうえで、制度を活用すべきか検討しましょう。

メリット

簡易課税制度を利用するメリットは、事務負担の軽減や節税につながることです。

消費税の計算に必要な事務負担の軽減

通常、課税事業者が仕入税額控除を受けるには、課税期間に発生した課税仕入れ額にかかる消費税額の計算が必要です。この際、品目ごとに異なる消費税額の計算を行わなければなりません。インボイス制度では、それぞれの取引で交付をうけたインボイスの保管も必要です。

しかし、簡易課税制度の適用を受けた場合、仕入税額控除額は、課税期間の課税売上額に一定のみなし仕入れ率をかけて簡単に算出できます。さらに、交付されたインボイスの保管も必要ありません。

節税効果も期待できる

実際に支払った消費税額よりも、簡易課税制度のみなし仕入れ率を用いて算出した仕入税額控除額の方が金額が大きくなる場合、節税効果に繋がります。

デメリット

簡易課税制度は消費税の計算を楽にしてくれますが、状況によってはかえって事務処理が煩雑になることがあります。加えて、2年間の継続適用にも注意が必要です。

複数事業を手掛けていると事務処理が煩雑になる

複数の事業を運営している事業者の場合、対象事業ごとに異なるみなし仕入れ率を用いた計算を行わなくてはなりません。そのため、簡易課税制度の対象事業ごとに消費税を分けて管理する手間が生じます。

なお、対象事業ごとに課税売上を区分していない場合は、対象となるみなし仕入れ率の中で最も低いみなし仕入れ率が適用されます。これにより、仕入れ税額控除額額が低くなってしまうリスクに注意しましょう。

2年間継続適用に注意する必要がある

簡易課税制度は一度適用を受けると、その後2年間は継続適用になるため注意しましょう。

一般課税の場合、課税取引において受け取った消費税額よりも支払った消費税額の方が多い際は、差額の還付を受けられます。しかし、簡易課税制度を適用している場合は、受け取った消費税額に指定のみなし仕入れ率をかけて仕入れ控除額を算出するため、必ず消費税の納付が発生します。

たとえば、課税期間中に大型の設備投資が発生する場合、一般課税では売上にかかる消費税額を仕入れにかかる消費税額が上回り、還付が発生するケースがあります。しかし、簡易課税制度では必ず消費税を納付しなければなりません。

簡易課税制度を利用する際は、今後の投資計画などを踏まえ、簡易課税が本当に自社にとってメリットになるのか十分にシミュレーションしましょう。

エンジニアの採用にお困りですか? レバテックフリーランスなら即戦力エンジニアが最短1週間でチームに参画!

⇒レバテックフリーランスの資料を見てみたい

インボイス制度と簡易課税制度に関するよくある質問

インボイス制度が開始され、簡易課税制度に影響があるか気になる方がいるのではないでしょうか。ここでは、インボイス制度が簡易課税に与える影響について解説します。また、簡易課税を深く知るための知識も紹介するので参考にしてください。

Q.インボイス制度開始で簡易課税制度はどうなる?

A.インボイス制度が開始しても、簡易課税制度の要件に変更はありません。簡易課税の適用事業者は引き続き制度を利用でき、自身が買い手となる課税取引ではインボイスの交付を受ける必要はありません。ただし、自身が売り手となる取引においては、買い手からインボイスの発行を求められることはあります。

Q.簡易課税制度のメリットは?

A.簡易課税では「みなし仕入率」を用いて納付する消費税額を計算するため、納税に関わる事務負担を軽減できます。インボイス制度下でも、簡易課税を利用する事業者は交付されたインボイスの保管が不要です。

Q.簡易課税制度のデメリットは?

A.複数の事業を展開していて事業ごとのみなし仕入率が異なる場合、事業別に計算を行う手間がかかります。また、簡易課税は適用から2年間は継続適用となります。簡易課税では消費税の還付がないため、適用期間中に大規模な設備投資で多額の消費税を支払ったとしても、還付を受けられません。

Q.簡易課税と一般課税はどちらが節税できる?

A.業種によって異なります。たとえば、売上に対して仕入れや経費(人件費を除く)の比率が高い小売業といった業種は、一般課税の方が節税できる可能性が高いです。一方で、経費のうち人件費の割合が高いサービス業は、簡易課税が有利になる可能性が高いです。