採用ノウハウ - レバテック|エンジニア&クリエイターの採用情報サイト

ダイレクトリクルーティングの手法と成功のポイントを解説

無料IT人材の採用に関わるすべての方へ

ダイレクトリクルーティングは、母集団を広げつつ優秀な人材をピンポイントで確保する手法として近年注目が高まっています。

これからダイレクトリクルーティングに取り組む場合は、まずはダイレクトリクルーティングの種類や特徴、メリット・デメリットなどについて把握しておきましょう。この記事では、上記に加えてダイレクトリクルーティングと人材紹介や求人広告との違い、成功のポイントもあわせて解説していきます。

「レバテック」は業界歴20年のIT人材専門エージェントです。中途採用、フリーランス(業務委託)、派遣、新卒採用など、採用ニーズに合わせて70万人を超える登録者の中から最適な人材をご紹介します。

レバテックについて詳しく知りたい方は、こちらからサービス資料をダウンロードしてください。

目次

ダイレクトリクルーティングが注目されている背景

近年、採用市場ではダイレクトリクルーティングへの注目が高まっています。その背景として、採用市場が売り手市場になっていることがあげられます。

独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査によると、令和6年1月から10月までの公共職業安定所における有効求人倍率平均は全国で1.25倍、東京では平均1.77倍と発表されています。

有効求人倍率とは、求職者1人あたり何件の求人があるのかを示す指標です。有効求人倍率が1以上のときは、求職者よりも求人の方が多い状況であることを表します。

求職者よりも求人が多い状況では、1人の求職者を複数の企業が採り合う形になります。なかでも、エンジニアやデータサイエンティストなどのIT人材や専門性の高い人材は、特に求人倍率が高い傾向があり、採用市場では人材の争奪戦が激化しています。

採用競争が激しい職種では、これまでの「求人を公開して応募を待つ」という姿勢ではなく、自社から人材にアプローチする攻めの姿勢が重要です。求人倍率が高い職種は、自社の求人が他社求人に埋もれてしまう可能性が高いためです。

このような採用市場の構造から、企業から直接アプローチをかけて採用を行うダイレクトリクルーティングが注目されています。

※参考:独立行政法人 労働政策研究・研修機構「職業紹介-都道府県別有効求人倍率」

「エンジニアを採用しやすい時期」を把握してエンジニア不足を解決するには?

⇒解説資料の無料ダウンロードはこちらから

ダイレクトリクルーティングと他の採用手法の違い

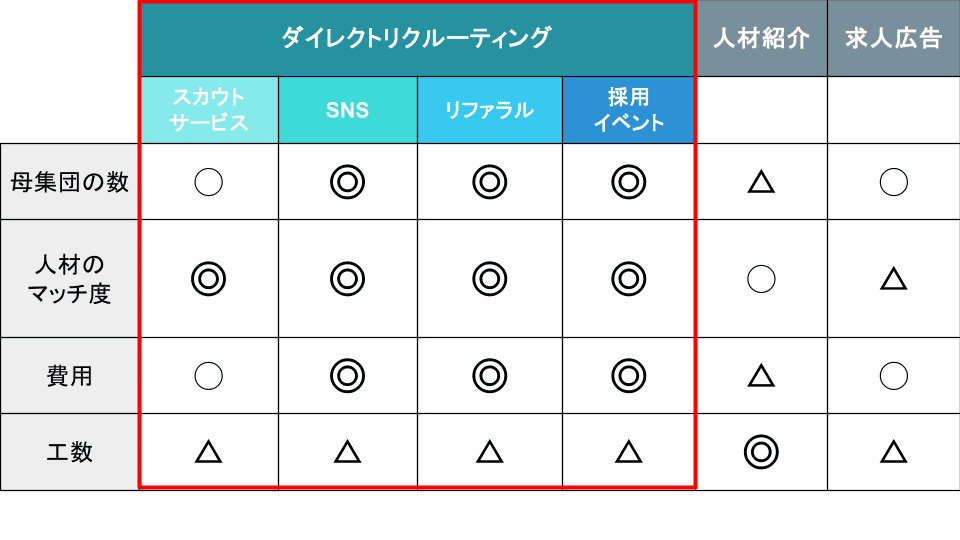

人材紹介や求人広告を活用した従来型の採用手法とダイレクトリクルーティングの違いについて、それぞれの特徴を以下の表にまとめました。

ダイレクトリクルーティングの中でもどの手法を活用するかによって、人材紹介や求人広告との違いがあります。しかし、人材のマッチ度や費用の観点では、いずれの手法であってもダイレクトリクルーティングの方が相対的に良い効果を期待できるでしょう。

まず人材マッチ度の違いを説明します。人材紹介はエージェントに求人要件を伝えることで、担当者から要件に合致する人材を紹介してもらえます。求人内容への理解が深い担当者であればマッチ度は高くなりますが、求める人物像の認識が揃うまではマッチする人材を紹介してもらえるとは限りません。

求人広告の場合、母集団の数は一定担保できますが、ターゲット以外の人材からも応募が発生する可能性があります。

一方で、ダイレクトリクルーティングであれば、自社が求める人材に直接アプローチができるため、必然的にマッチ度は高くなるでしょう。

次に費用について説明します。人材紹介・求人広告ともに、利用時や採用が決まった際には手数料・サービス料を支払わなければなりません。

しかし、SNSやリファラルでのダイレクトリクルーティングを行う場合は、採用支援会社への仲介手数料やサービス利用料が発生しないケースが多く、費用が抑えられる傾向があります。スカウトサービスの利用や採用イベントへの参加・開催などでも、人材紹介よりは費用がかからないケースが多いでしょう。

ダイレクトリクルーティングの効果については下記の記事で紹介しています。あわせてご覧ください。

ダイレクトリクルーティングの効果は?メリットやデメリット、採用成功のコツも解説

ダイレクトリクルーティングのメリットとデメリット

ダイレクトリクルーティングでの採用活動をする前には、導入するメリットとデメリットの両方を把握しておくべきです。メリットを知っていればより上手く活用できますし、デメリットを把握していればできる限り対処していくことができます。

メリットとデメリットについて詳細をまとめました。

ダイレクトリクルーティングのメリット

ダイレクトリクルーティングのメリットは、「採用コストの削減」「自社の魅力を直接伝えられる」「潜在層へのアプローチが可能」「採用力の強化ができる」などが挙げられます。詳細を見ていきましょう。

採用活動のコストカットができる

ダイレクトリクルーティングでは求人サイトや人材紹介会社を使用しないため、広告費や仲介料を削減可能です。スカウトサービスを使用する場合も、求人サイトや人材紹介の利用と比較すると、相対的に採用にかかるコストはスカウトサービスの方が低い傾向があります。

自社の魅力をダイレクトに伝えられる

ダイレクトリクルーティングでは直接自社の魅力を伝えられることもメリットです。採用したい人材にあわせて柔軟に自社の魅力を届けられるため、従来の採用手法では難しかった人材からも、応募を獲得できる可能性があります。

特に人材紹介会社だとサービスの利用料が採用で決定した年収に応じます。前職や希望の年収が高い人材を中心に紹介され、ほかにマッチする可能性がある人が除外されかねません。

また、複数の企業から内定をもらっている求職者は、年収が高い方を選びがちです。ダイレクトに自社をアピールできれば年収そのものよりも仕事・事業内容に魅力を感じて入職を決断する可能性が高くなります。

転職潜在層にアプローチができる

SNSやリファラルを通じたダイレクトリクルーティングでは、転職潜在層にもアプローチができるため、採用母集団を大幅に広げられます。転職潜在層とは、転職したい気持ちはありながらも積極的な転職活動には至っていない層のことです。

転職潜在層は自分から求人の検索・応募するケースは少ない傾向にあります。転職サイトに登録しておく、興味のある業界や企業を時折調べてみるなどの行動で留まる一方で、企業からの情報発信やダイレクトな声掛けによって転職に前向きになるケースがあります。

ノウハウの蓄積により将来的に採用力が高まる

ダイレクトリクルーティングによる採用活動は、自社に必要な人材について分析し、効果的にアピールする方法を導き出さなければなりません。社会的なトレンドや自社の経営状況から考えて、その時々で必要となる人材の傾向やアプローチの仕方が変わる可能性もあります。

こうした採用にかかるノウハウを自社で蓄積していくことで、時勢が変わってもブレのない採用活動を自社の力で行えるようになります。

ダイレクトリクルーティングのデメリット

一方デメリットは「運用工数がかかる」「成果が出るまでに時間がかかる」などです。

採用担当者の負担が大きくなる

採用担当者をはじめとした社内の関係者の負担が大きくなる点が、ダイレクトリクルーティングのデメリットです。自社のみでターゲットに該当する人材を探し出してスカウトメールの文面を作成したり、選考の調整や候補者とのやりとりをしたりする必要があります。

成果が出る/ノウハウを蓄積するまでに時間がかかる

成果が出たり十分なノウハウを蓄積するまでに時間がかかる場合があることもデメリットです。ダイレクトリクルーティングを始めたからといってすぐに成果が出るとは限りません。ノウハウを蓄積するにも時間がかかります。

採用ターゲットにとって魅力に感じてもらえる環境を整えたり、どのような訴求が良いのかを繰り返し検証したり、長期的に仮説検証を繰り返しながら取り組む必要があります。

ダイレクトリクルーティングにかかる費用の目安

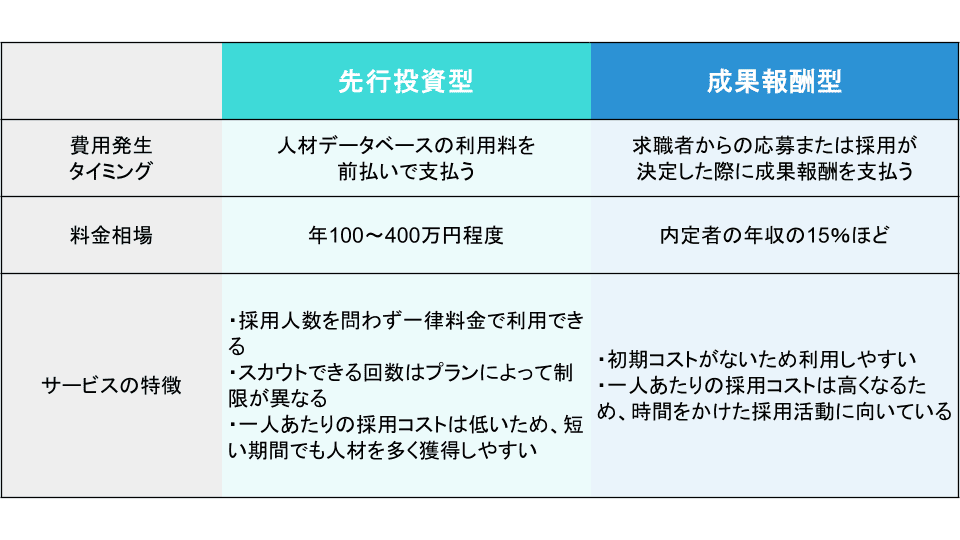

他社が展開するダイレクトリクルーティングサービスを利用する場合には費用がかかります。料金形態は先行投資型と成果報酬型に分けられ、料金の支払い方や相場、サービスの特徴が異なるので、利用前に確認しましょう。それぞれの違いを表にまとめました。

迷った際は、採用にかけられる時間や採用人数、予算をもとにどちらにするか考えると良いでしょう。

ダイレクトリクルーティングでの採用が向いている企業

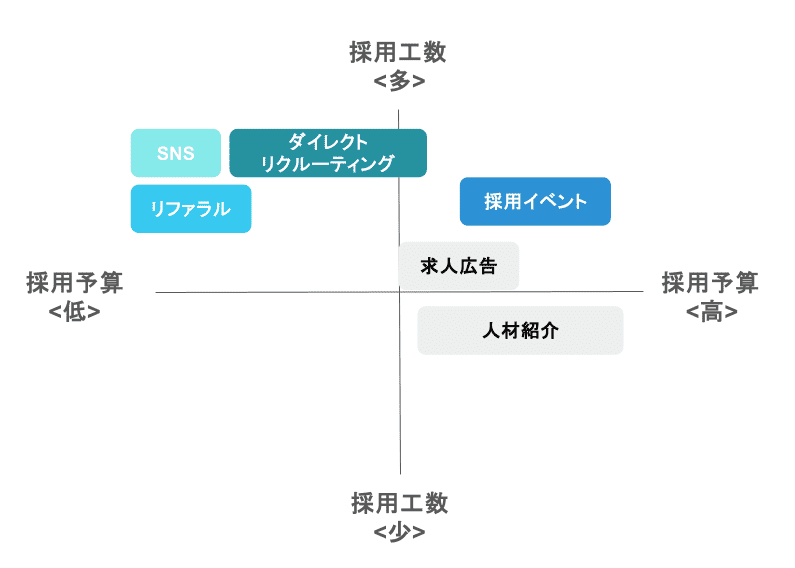

そもそも自社がダイレクトリクルーティングでの採用活動に適正があるか、ほかの手法のほうが効果覿面ではないかも確認しておくべきポイントです。自社がどの採用手法に適しているかは、以下の二点を軸に考えます。

- 採用にかけられる工数

- 採用にかけられる予算

たとえば、人材紹介会社は採用担当者の負担が少ないがコストはかかる面から「採用にかけられる工数は少なくても、予算はある」という企業におすすめです。

求人広告は採用担当者の負担もコストもほどほどにかかるのが特徴と言えます。

対して、ダイレクトリクルーティングは採用担当者自らが求職者に働きかけなければなりません。SNSやリファラル、スカウトサービス、採用イベントのどれで活動するかによってかかるコストは変わるため、「採用工数は多めにかけられるが、予算はやや少なめ」な企業向きと言えます。

ダイレクトリクルーティングの4つの手法

ダイレクトリクルーティングを行う手法は、大きくわけて「スカウトサービス」「SNS」「リファラル」「採用イベント」の4つです。ここではそれぞれの特徴を解説します。

1.スカウトサービス

スカウトサービスは、求人メディアやスカウトメディアの登録者に対して、企業からスカウトメールを送る仕組みです。

具体的には、自社が求める人材をデータベース上で検索し、マッチする人材がいればスカウトメールを作成して送信します。返信があれば面談や選考を進め、返信が無い状況が続く場合はスカウトの内容やターゲットの設定を見直してPDCAを回していくことが重要です。

スカウトサービスを利用する際は、スカウトメールの送信やデータベースの利用自体に費用がかかる場合と、採用が決定した際の成功報酬のいずれかで料金が発生することが一般的です。

2.SNS

SNSを活用してダイレクトリクルーティングに取り組むことも可能です。具体的には、SNSを通じて日頃から自社の活動や採用情報を発信したり、気になる人にメッセージを送りリクルーティングしたりします。

SNSを活用するメリットは、コストがほとんどかからない点と、母集団の大きさです。SNSは転職サイトや転職エージェントと比較して、転職潜在層が多くなります。ただし、SNSは転職目的ではない利用者が大半のため、すぐに成果に結びつかないケースも珍しくありません。

3.リファラル

リファラルでダイレクトリクルーティングを行うことも有効な手段です。リファラルとは、自社の社員から知人や友人に会社を紹介してもらうことを指します。

リファラルでは採用コストを抑えることができるほか、自社をよく知る社員からの紹介のため高いマッチ度を期待できることが特徴です。

リファラルで成果をあげるためには、自社を知人や友人に紹介したいと思ってもらえるかどうかが重要です。そのため、リファラル採用の推進にあたっては、社員が会社を紹介したくなるような職場になるように制度や労働環境を改善したり、会社を紹介してくれた社員へのインセンティブを設計したりする必要があります。

4.採用イベント

企業の合同企業説明会に参加したり自社で企業紹介イベントを開催したりするのもダイレクトリクルーティングの手法の1つになります。イベントは対面またはオンラインとなるため、ほかのダイレクトリクルーティングと比べれば自社の企業理念や事業詳細、社員の様子などを細かく伝えやすいです。

ミスマッチが起こる可能性が低くなるでしょう。対面なら熱意のある人材を見つけ、その場で声をかけることも可能です。

エンジニア・クリエイターの採用にお困りではありませんか?

業界最大級のIT人材特化型データベースなら求めていた人材がきっと見つかる!

⇒「3分でわかるレバテック」のダウンロードはこちらから

ダイレクトリクルーティングの基本的な流れ

ここでは、スカウトサービスによるダイレクトリクルーティングを行う場合の一般的な流れを紹介します。

- 求職者がスカウトサービスに履歴書・職務経歴書などを登録する

- 採用担当者は求職者の登録情報をもとに条件に合う人材を検索する

- マッチする人材がいればスカウトメールを作成・送信する

- 求職者からの返信・承諾を経て選考開始する

- 面談などの選考により採用の合否を決定する

成果報酬型であれば採用が決定した際に料金に関する手続きも必要となるでしょう。

ダイレクトリクルーティングを成功させるポイント

最後に、ダイレクトリクルーティングを成功させるポイントを解説します。ここで解説するのは、主にスカウトサービスを活用する場合のポイントです。

他のダイレクトリクルーティング手法にも通じる部分はありますが、スカウトサービスを活用してダイレクトリクルーティングに取り組む際の参考になれば幸いです。

採用ターゲットとペルソナを明確にする

まずは自社が採用したいターゲットとペルソナを明確にしましょう。ターゲットとは保有しているスキルや資格、経験年数などの情報です。

一方ペルソナとは、「どのような経緯から転職を考えているのか」「将来的なキャリアイメージ」「会社選びの軸」など、ターゲットのなかでも、ある感情や価値観を持つ人物像です。

ターゲットだけではなくペルソナも明確にすべき理由は、「訴求すべき情報を整理できるため」「採用したい人物像を関係者間で齟齬なく共有できるため」の大きく2点です。

1つ目の理由について解説します。ペルソナが明確になれば、そのペルソナの悩みや不安、叶えたい想いに対して自社が提供できる情報は何かを明確にできます。しかし、ペルソナが定まっていない状態では、どのような訴求にすべきかわからなかったり、自社が打ち出したい情報を一方的に打ち出してしまったりと、誰にも魅力を感じてもらえなくなる可能性があります。

このような状況を避けるために、自社がターゲットとする人材はどのような考えを持つのかを事前に整理することが重要です。

次に2つ目の理由についてです。ダイレクトリクルーティングでは、求人の業務知識がより豊富な現場社員がスカウトメールを送信したり面談を担当したりすることも珍しくありません。その際、人事側と現場で求める人物像のイメージにギャップがあると、なかなか採用がうまく進みません。

このような認識のずれを防ぎ、スムーズな採用活動を行うためにもターゲットやペルソナの明確化が大切です。

関連記事:一人ひとりの求職者に向けたスカウトで、ハイレイヤー人材を連続獲得

全社で採用活動に取り組む

ダイレクトリクルーティングは採用担当者だけで取り組むものではなく、全社的に力を入れることもポイントです。必ずしも、「直接スカウトをすれば応募を獲得できる」わけではないので、人材にとって魅力に感じてもらえるような職場環境や求人票をつくる努力は欠かせません。

また、人材にとって魅力的なスカウトを考えるうえでは、実際に仕事をしている現場担当者の意見を参考にすることも重要です。加えて、どうしても応募を獲得したい人材に対しては、時には経営陣にスカウトを送信してもらったり、面談を担当してもらったりすることも効果的です。

このように、ダイレクトリクルーティングの成功には、採用担当者だけで活動に取り組むのではなく、全社的にダイレクトリクルーティングで採用を成功させるという姿勢が重要になります。

スカウトメール作成・送信のコツをつかむ

スカウトメールの文章は求職者がよく見るポイントです。また、送信時間によっても効果が変わると言われています。

求職者が特別感を得られる文面にする

スカウトメールには一斉送信機能があり、条件を満たした人材にまとめてメールを送れます。しかし、当然ながら内容は全員同じになるため、内容によっては「自分のことを本当に欲しいと思ってもらえていない」と捉えられてしまうでしょう。

専門スキル・経験のある人材ほど、企業が自分のどの点に魅力を感じ、どういったスキルをどの事業・作業に活かせるのか知りたいと思っています。一人ひとりのスキルや経験に合わせて文章を考えると、魅力ある文面になるでしょう。

ミッション/ビジョン、今後の事業展開などを端的に示す

将来性のない企業への入職は誰もが不安になります。事業の見通しが甘くても同じく不安を感じるでしょう。そのため、ミッションやビジョン、今後の事業について伝える必要があります。

ただし、長い文面だと一番に伝えたい「自社の魅力と求職者の力が必要な理由」の影が薄くなってしまいます。軸は伝えられるようにしつつも、端的な表現となるよう気を配りましょう。

非公開のイベントに招待する

自社で非公開の求職者向けイベントを開催し、招待するのもおすすめです。特別感を抱いてもらえるだけでなく、面談よりもカジュアルに気兼ねなく参加してもらうことで、より身近に自社を感じてもらえます。

送信時間に気を配る

求職者は通勤時間帯にスカウトメールをチェックする傾向にあるようです。8時や9時台がよく見られると言えるでしょう。お昼休憩になる11時、12時や小休憩の時間である15時台も確認されます。

タイミングがずれるとほかのメールに埋もれて見逃しやすいです。返信を後回しにした結果より良い条件の企業からのスカウトメールが届く可能性もあります。

既読・返信率に関わるため、求職者がチェック・返信しやすい時間帯を狙って送ると良いでしょう。

スカウトの送信数を担保する

「質」にこだわりすぎず、まずはスカウトの送信数という「量」を担保しましょう。長文でスカウトを送っても、そもそも開封してもらえなければ興味を持ってもらえませんし、5人に送って全員から返信があるケースは少ないでしょう。条件を絞りすぎてスカウトの送信数を担保できなければ、母集団形成に難航するケースがあるため注意が必要です。

どれくらいスカウトメールを送れば良いかの基準は、自社の選考フローにおける各ステップの遷移率と、利用するスカウトサービスの平均返信率などを参考に算出します。

具体的には、採用ポジション別に、過去のデータをもとに内定承諾率や最終面接合格率などの各ステップの遷移率を洗い出し、逆算して必要な面談数を求めます。

必要な面談数がわかれば、利用しているスカウトサービスの返信率で必要なスカウト送信数を逆算可能です。

必要なスカウト送信数がわかったら日次目標に落とし込み、毎日時間を作ってスカウト送信を行います。例えば、1名採用するのに必要なスカウト送信数が100通だった場合、20営業日で割ると1日あたり最低5通のスカウト送信が必要だとわかります。

スカウトは質にこだわることも大切ですが、数値をもとに必要な送信数を割り出し、毎日の業務に落とし込んでまずは必要な送信数を担保しましょう。

振り返りを行ってPDCAサイクルを回す

ダイレクトリクルーティングで自社ならではの勝ちパターンを見つけるには、長期的なPDCAサイクルが重要です。最初からダイレクトリクルーティングが上手くいくケースは多くありません。

そのため、どのような人材にどういった訴求が刺さるのか、応募後の選考体験はどのような設計が良いのかなど、仮説検証を重ねながら最適な形を模索し自社の採用ノウハウを確立していきます。

ただ施策を重ねるのではなく、仮説のもとに施策を実行し、その結果は定量面と定性面で振り返りを行いながらPDCAを回していきましょう。

「エンジニアが転職時に希望する条件」を把握してエンジニアからの応募数不足を解決するには?

⇒解説資料のダウンロードはこちらから

ダイレクトリクルーティングでの採用成功体験談

スカウトサービスを使ったダイレクトリクルーティングを検討しているのであれば、成功例を知ると参考になります。ここでは、SES事業を展開している企業の例を紹介します。

同企業は、大手企業との取引実績多数、プライム案件8割、売上規模10億円と好条件でありながら、SESに抱かれがちな悪いイメージから応募者が集まらなかったと言います。面接まで進めば実状を詳細に教えられるものの、求人票だけでは魅力を十分に伝えられません。

このような状況下でレバテックダイレクトを活用したところ、導入1ヶ月で1名の採用を実現。4ヶ月間で10~20名のリアクションがあり、3名の面接を行ったと言います。

登録者数の多さや条件絞込の細かさ、手数料の安さなど利用するメリットが多く、マッチングできれば自社の魅力を熱をもって伝えられると、サービス利用継続の意志を固めています。

関連記事:「SES」のイメージから採用に苦戦。レバテックダイレクトを通じて直接自社の魅力を伝え、導入から1ヶ月で採用に成功

ダイレクトリクルーティングに関する質問

ダイレクトリクルーティングを行うにあたり、よくある疑問を解消しておくと活動しやすくなります。具体的なやり方をはじめ、ソーシャルリクルーティングの内容、代表的なスカウトサービスの違いを知っていれば、採用手法の選出や採用活動がスムーズになるはずです。

Q.ダイレクトリクルーティングのやり方を教えてください

ダイレクトリクルーティングは以下のような流れで進めます。

- スカウトサービスの利用/SNSの活用/リファラルなど求職者へのアプローチ方法を決める

- スカウトメールを作成し気になる人材へ送信する

- 良い返信があれば面接を行う

- 結果をもとに採用合否を決める

Q.代表的なダイレクトリクルーティグサービスの違いが分かりません

登録者全員が積極的に転職活動を行っているサービスと、転職潜在層も含んでいるものの2種類に大きく分けられます。転職潜在層は転職に意欲的ではないと思われがちですが、条件の良い内容であれば検討したいと前向きです。

登録者数やユーザー属性、料金、フィルタリング機能の充実度などにも違いがあります。

Q.ソーシャルリクルーティングとは何が違いますか?

ソーシャルリクルーティングとは、SNSを活用した採用活動手法のことで、ダイレクトリクルーティングのなかに含まれます。SNSで情報を発信したり気になる人材へ声をかけたりするのが基本です。

スカウトサービスと比べてカジュアルに採用活動できるため、企業の実状をよりリアルに伝えられる、コストを抑えられるなどのメリットがあります。