最新記事公開時にプッシュ通知します

国産組込みOS「ITRON」が40年生き残ってきた理由を、生みの親と振り返る【TRON】

2026年2月17日

![]()

TRONプロジェクトリーダー

坂村 健(さかむら けん)

1951年東京生まれ。東京大学名誉教授、INIAD cHUB(東洋大学情報連携学学術実業連携機構)機構長。IEEEライフ・フェロー、ゴールデンコアメンバー。1984年からオープンなコンピュータアーキテクチャ「TRON」を構築。モバイル端末、家電製品、車のエンジン制御、宇宙機の制御など世界中で多く使われている。

トロンフォーラム公式サイト

現代のあらゆる電子機器の深部で、静かに、しかし確実に脈動し続けるOSがあります。日本から生まれた、オープンアーキテクチャの組込みOS「ITRON」です。

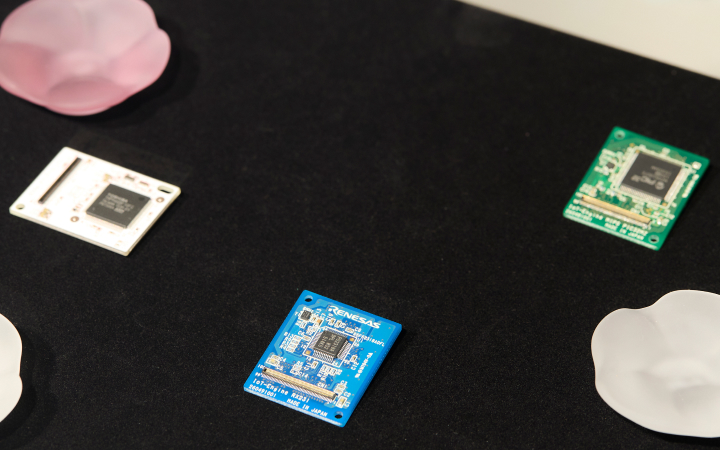

1984年、坂村健氏によって提唱された「TRONプロジェクト」から生まれたこのOSは、今も家電製品や自動車、産業機器、医療機器など、あらゆる電子機器にリアルタイムOSとして組み込まれています。そのシェアは、約60%(※)とされます。

TRONプロジェクトといえば「かつてPC向けOS『BTRON』の躍進が期待されたが、市場から姿を消した悲劇があった」との文脈で語られることが少なくありません。しかしこの通り、産業用のITRONは過去の遺産ではなく、今なお世界のトップシェアを走り続けています。

技術の移り変わりが激しく、日本製品の国際競争力の低下も叫ばれる現代において、なぜこれほど長く根付き続けてきたのか? そして、ITRONとBTRONの明暗を分けたものは何だったのか?

その背景を、坂村さん自身はどう分析しているのか。40年前から「オープンであること」に賭けてきた理由は何か。また、TRONを取り巻いてきた日本社会の栄枯盛衰をどのようにみているのか? お話を聞きました。

(※)「2024年度組込みシステムにおけるリアルタイムOSの利用動向に関するアンケート調査報告書」より

ITRONとBTRONの明暗を分けたもの

——坂村さんが開発をリードされたITRON(Industrial TRON)は、航空産業や自動車、家電など幅広く活用されています。家電や自動車産業、ITなどの領域で日本企業がグローバルでの存在感を失いつつあるとたびたび指摘されるなか、ITRONが今も高いシェアを維持し続けている理由はどこにあると考えていますか。

坂村: 最大の理由は、最初から「オープンアーキテクチャ」を採用したことだと考えています。

一応整理をしますと、ソフトウェアのソースコードをオープンにするのが「オープンソース」であるのに対し、「オープンアーキテクチャ」はシステム全体の設計仕様やAPIを公開するものです。その主な目的は、誰もが共通の基盤上で開発に参加できる環境を整えることで、教育の成果や過去のソフトウェア資源が広く再利用される、持続可能なエコシステムを構築することにありました。

サンプルコードもオープンにしているので、その意味では「オープンソース」でもあります。ただ組込みの分野はターゲットのハードウェアが多様なためソースがそのまま使える場合が少なく、情報処理系の「オープンソース」とはイメージが異なるので「オープンアーキテクチャ」といっています。

——その戦略をとった結果、具体的にどのようなメリットが生まれ、今日までの普及に繋がったのでしょうか。

坂村: まず大きかったのは、1984年の時点で早々に「組込み向けの、オープンなリアルタイムOS」としてのポジションを確立できたことです。当時はどのメーカーも自社専用のOSを抱え込むのが当たり前でしたが、ITRONは仕様を完全に公開し、かつメーカーにロイヤリティを一切求めませんでした。この「オープンでタダ」という方針が、日本を含む多くの半導体メーカーや家電メーカーにとって導入のインセンティブとなった。

加えて、ライセンス体系を極めて緩やかに設定したことも、産業界に受け入れられた重要な要因だったのだと思います。例えば「GPL(GNU General Public License)」のように、改変したコードの公開を強制するような強い制約を設けなかった。企業は、自社の競争力に関わる最重要部分はクローズドに保ったまま、基盤となるOSだけを共通化できる。この柔軟性が、特に当時の日本の製造業の構造に合致していたようです。

――その後、なぜITRONは陳腐化せずに使われ続けているのでしょうか?

坂村: 今となっては当然に聞こえるかもしれませんが、オープンアーキテクチャであるがゆえに、集合知で磨き続けられたことにあると考えています。

いついかなる時も動き続けるような、絶対的に正しいコードを書くことはほぼ不可能です。1940年代に誕生したノイマン型コンピュータの延長線上にいる限り、AIを使おうが何をしようが、バグをゼロにすることはできない。

そんなバグとの戦いにおいて、OSのソースコードや設計仕様といった基盤部分の情報を完全に公開することで、世界中のエンジニアによる相互検証ができた。特に機械制御の世界では、反応の遅れや些細なバグが即、致命的な事故を意味します。信頼性を担保するには、むしろオープンな検証に晒し続けるしかなかったのですね。

――一方で、同じTRONプロジェクトから生まれたパソコン用OS「BTRON(Business TRON)」は、一時期は公教育への導入が検討されるなど大きな期待を集めましたが、最終的にはコンシューマー市場で普及するには至りませんでした。この要因をどう分析されていますか。

坂村: そうですね……。振り返ると、BTRONも滑り出し自体は悪くなかったんです。

当時は国内の多くの家電・電子機器メーカーがパソコン開発にしのぎを削っていましたが、そうした方々の中から、ITRONの処理性能やアーキテクチャの整合性を高く評価し、「これは教育用パソコンやビジネス用にも使えるのでは?」との提案がありました。

そうしてBTRONの着手が始まりました。そして、当時の文部省や通産省が、公教育における情報処理教育で、利用端末を特定企業のプロプライエタリのOSに統一するのは難しいと考え、BTRONを利用できないか検討を始めた。「無料でオープンならば、BTRONで動くPCを開発して教育現場に導入したい」という話が浮上したのです。我々としては、そもそもオープンなので異議はありませんでした。

ところが、80年代後半に大きな波乱が起きた。当時の日本が、対米輸出で巨額の富を築き、アメリカとの貿易摩擦が生じたのです。

――いわゆる「ジャパン・バッシング」の時期ですね。

坂村:その最中、日米の商慣習の違いや「無料のOSが普及してはビジネスに影響が出るかも」と危惧する国内の関連業界の思惑などが複雑に絡み合い、USTR(米通商代表部)が不公正な貿易慣行への制裁を定めた「スーパー301条」の候補として、TRONを挙げるという事態になりました。

ただ、後から関係者に聞いて分かったことですが、米国側が最初から敵意を持って「BTRONを潰そう」としていたわけではなかったようです。当時の米国の制度では、制裁の候補はただちに確定するものではなく、米国の企業が申請すれば一旦は候補リストには載るものの、その後の精査で不適切であれば外すという建付けでした。そして実際には、他の米国の企業からも「TRONを対象にするのは違うのではないか」という声が上がり、最終的には正式な制裁対象からは外れています。

しかし、そうした政治的リスクに対して敏感になった官民が、米国から正式な制裁を受けるようなことが起きる前に自ら手を引いた、というのが私の認識です。それが、どういうわけか「BTRONはMicrosoftに対抗しようとして失敗した」といった根も葉もない噂が広がるようになってしまったんですね。

また、Microsoftはトロン協会(現・トロンフォーラム。1988年設立)に2000年代の初期から参加していて、TRONの普及活動やITRONのソースコードの管理、メンテナンスなどを担うトロンフォーラムの理事会社を今でも務めるなど、むしろ我々とずっと密接な関係にあります。

結局BTRONの一件を受け、我々も限られたリソースを分散させるわけにはいかず、以降は産業用途のITRONへと注力を戻すことになりました。

――現在でも使われ続けているITRONと、コンシューマー向けとしては普及に苦戦したBTRON。不躾な質問ですが、その最大の差はどこにあったとお考えですか。

坂村: 変な話に聞こえるかもしれませんが、それはエンドユーザーに「意識されるものか否か」の差ではないでしょうか。

エンジニアでない一般の方にとって、小惑星探査機「はやぶさ」や家庭のプリンター、あるいはゲーム機の中に「何のOSが入っているか」は、そこまで気にならないでしょうし、購入の決め手にもなりづらいでしょう。ITRONは常に製品の内部で動いており、その存在はエンドユーザーからは不可視でした。

この「見えないこと」こそが、ITRONにとっては最大の防壁だったのではないか、と。

つまり、パソコン用OSという、ある意味での「表舞台」に立ったBTRONは、目立ちすぎたがゆえに誤解を受け、トラブルへとつながった。

一方でITRONは一般の方やマスコミの関心の外側にあったからこそ、政治的な思惑や不必要な外部干渉に晒されず、純粋に技術的な信頼性や合理性で、世界中の開発者と協力しながら普及を進められた。

それが、大きかったのだと思います。

「囲い込み」スタイルが招いた、ネットワーク時代の凋落

――ITRONが世界標準として普及し続けている一方で、日本の家電やIT産業全体を見渡すと、グローバルで苦戦を強いられている現状があります。この対照的な状況を、坂村さんはどう分析されていますか。

坂村: 日本の産業界は、かつて「特許と囲い込み」というモデルで、あまりにも巨大な成功を収めてしまいました。80年代から90年代にかけては、日本が世界第2位の経済大国で、1億人以上の人口を抱える巨大なマーケットがあった。だから独自の技術を高い壁の中に閉じ込めておいても、十分に商売が成立してしまったんです。

ですが、これが大きな落とし穴でした。その強烈な成功体験が、21世紀のネットワーク時代のパラダイムシフトの波に乗る上で邪魔をしてしまった。

――それは具体的に、どういった場面で顕著に現れたのでしょうか。

坂村: 象徴的なのが「API」に対する考え方です。例えばですが、日本の家電メーカーがつくるエアコンを想像してみてください。今やスマホで外から操作するのは当たり前ですが、かつての日本企業では、その制御信号、つまりAPIをなかなか公開しようとしないケースが、少なくありませんでした。

つまり「自社のエアコンは、自社が提供する専用アプリからしか操作させない」というような囲い込みですね。結果、Google HomeやAmazon Alexaといった、世界中のあらゆる機器を繋いで便利にしようとする巨大なエコシステムに、参加すらできない、という事例がみられました。

――今まで通り、自分たちだけで完結させようとした結果、ネットワーク時代のスピード感とはズレが生まれてしまった?

坂村: かつてはそれが合理的だった面もありましたからね。ただ、この「内側に閉じこもってしまう」という感覚は、ひょっとすると、家電製品に限った話ではなく、DXやセキュリティの考え方においても共通しているのかもしれません。

例えば、今も「ファイアウォール」という高い城壁を築いて、その内側に立てこもれば安全であると考える企業は珍しくありません。ただ、今の潮流は、最初から誰も信用しないことを前提にシステムを組むゼロトラストの考え方のはず。境界を引くことだけに固執してしまうのは、今の時代、リスクが高いといえます。

リソースなき国で、世界と戦い続けるための戦略

――ITRONが世界を制覇した一方で、BTRONが政治に翻弄された歴史を伺うと、日本がいかに「情報の出し入れ」の戦略で躓いてきたかが分かります。では、これから日本の産業界は、どこに勝機を見出すべきでしょうか。

坂村: まずは、今の日本に「体力」がないという現実と向き合うことでしょうか。

現実問題、GAFAのような巨大資本が札束で殴り合うような「基礎レイヤー」で争うことはかなり難しいように思います。

例えば、数兆円規模の投資が前提となるLLM(大規模言語モデル)のベースモデル開発や、ハイパースケーラーのクラウド基盤を、海外大手に大勝できるようなレベルになるまでゼロからつくり直そうとするのは、日本の現在の資金的・リソース的な体力からして、もはや現実的ではないように感じます。

今や、すべてをゼロから自前で作る時代ではないですから「基礎」の部分は世界の巨人と連携すればいい。日本は、その上で動く応用プログラムのレイヤーで、独自の価値を出せばいいのではないか、と。

――基礎を明け渡した上で、なお独自性を出せる「応用」とは、具体的に何を指すのでしょうか。

坂村: 難しい話ですが、日本がまだ国際競争力を維持している「コンテンツ」や「データ」が、希望となるかもしれません。

例えば、世界中に強力なIPを持つアニメーション制作。これを最新のAIと掛け合わせ、制作ワークフローそのものを革新するシステムをつくる。

あるいは、日本の製造現場で何十年も地道に積み上げてきた、センサーやアクチュエーターなどが拾い上げる微細な「物理挙動のデータ」です。こうしたデータ領域には、巨大企業ですら容易には手出しできない「ローカルの厚み」があります。実は、私たちの身近なところにもすでに実例があるんですよ。

――実例、ですか。

坂村: 例えば、Googleマップで日本のバスや電車のリアルタイムな位置情報が表示されますよね。あれは、私たちが運用している「公共交通オープンデータセンター(ODPT)」からデータを供給しているから実現できているんです。いくら世界一の巨人でも、日本の隅々を走るバスの運行状況まで自前で揃えることはできない。

こうした「特定の領域」で地道に良質なデータを集め、オープンに提供できる仕組みをつくれば、巨大プラットフォーム側から「そのデータを使わせてほしい」と頭を下げてくる場面が必ず出てくる。

また、時には自社ですべての基盤を開発して事業を拡大することに固執せず、自分たちが磨いた技術を他社のプラットフォームに「不可欠なモジュール」として提供したり、場合によっては事業そのものを売却したりする。クローズドな垂直統合モデルを目指すのではなく、最初からそうした「出口」を見据えて動くのも、リソースが限られた中での現実的な戦い方となっていくかもしれません。

――「基礎」ではなく、特定の領域にリソースを集中させる、と。その際、やはり囲い込みをやめて、「オープンであること」も生存条件になるのでしょうか?

坂村: そうです。自前で技術を抱え込み、クローズドな環境を維持し続けるには、膨大な開発リソースと継続的な投資が必要になります。「体力」のない組織がそれを強行しようとすれば、いずれ開発スピードが追いつかなくなり、世界の標準から孤立して、市場から淘汰されてしまう。

いわば「共創」領域と「競争」領域を峻別する。そして共創領域では情報を公開し、開発や検証のプロセスを外部と共有することで、自分たちの技術を「共通のインフラ」として広く定着させることができる。それが、リソースの限られた側が生き残るための、合理的な戦略なのでは、と感じます。

そもそも、今の状況は日本の産業が「適切なサイズに自然に縮小している過程」なのかもしれません。それは、かつての成功体験の栄光を捨てて身軽になり、本来の自分たちに合った戦い方を見つけ出すためのプロセスともいえるのではないでしょうか。

――そのお話を伺うと、ふと疑問が湧きます。ひょっとすると「TRONプロジェクト」自体も、40年前からそうした「日本の限界」を意識して設計されていたのでしょうか。

坂村: 意識は、していましたね。

そもそも日本は、資源もエネルギーも食料も、満足のいく自給が難しい国です。決して「ナンバーワン」ではないし、大国と渡り合い続けるパワーがあるわけでもない。そんな国が「クローズド」な技術で世界を制覇し続けようとするなんて、土台、難しい話のはず。

なので、1984年にプロジェクトを立ち上げた当初から、資源のない国の技術が、世界と対等に渡り合うには、情報を徹底的にオープンにし、世界中に「仲間」をつくって基盤として定着させるしかないのではないかな? と考えてきてはいました。

ただ、近ごろは日本でもソフトウェアを積極的にOSS化する動きが広がっています。こうした考え方を単なる手法ではなく、外部と繋がり、相互に価値を提供し合うための文化として定着させていけばいいのではないでしょうか。

IT、家電、建築……どのような分野であっても、世界中の企業やユーザーと情報を共有し、相互に価値を提供し合える関係性を築くことが、これからの時代を生き残る上できっと重要になる。

――依然として厳しい状況ではありますが、日本企業にもまだ希望は残されている?

坂村: そう信じています。特に、近ごろスタートアップをめぐるエコシステムが成熟し始めているのは、大きな希望です。

小さな会社が何度もチャレンジし、失敗を繰り返しながら成功を掴む。そういったスタイルや文化が根付くことは、この国の産業全体にとってとてもよいことだと考えています。

徐々にですが、大企業も変わり始めていますよね。過去の成功に固執することなく、新たなチャレンジに踏み出そうとする企業が増えている。これまでの強みを生かしつつ、時代の変化に合わせて事業や組織、あるいは文化を再編していく。それができる会社が、生き残っていくことになるのでしょう。

人口減少と国力低下という現実を受け止めた上で、国境を越えて多様な人々の力を借りる「オープンな戦い方」に切り替え、特定の領域で徹底的に尖っていく。この国はまだ、やり方次第でいくらでも面白いことができる。私は、そう信じています。

取材・執筆:鷲尾 諒太郎

編集:田村 今人

撮影:赤松 洋太

関連記事

Blu-rayがDVDと世代交代しきれず、共に消えゆきそうな理由。光ディスク技術の黄昏【フォーカス】

HDDが滅びず“SSDと共存”に落ち着いた理由。SSD一強を阻む「コスパの壁」【フォーカス】

VSCodeが“エディタ戦争”を制した理由。立役者は「TypeScript」?【フォーカス】

人気記事