最新記事公開時にプッシュ通知します

「AIにコーディングを奪われる不安」との向き合い方。諸行無常の世界を生きるために【僧侶・松本紹圭】

2025年10月3日

![]()

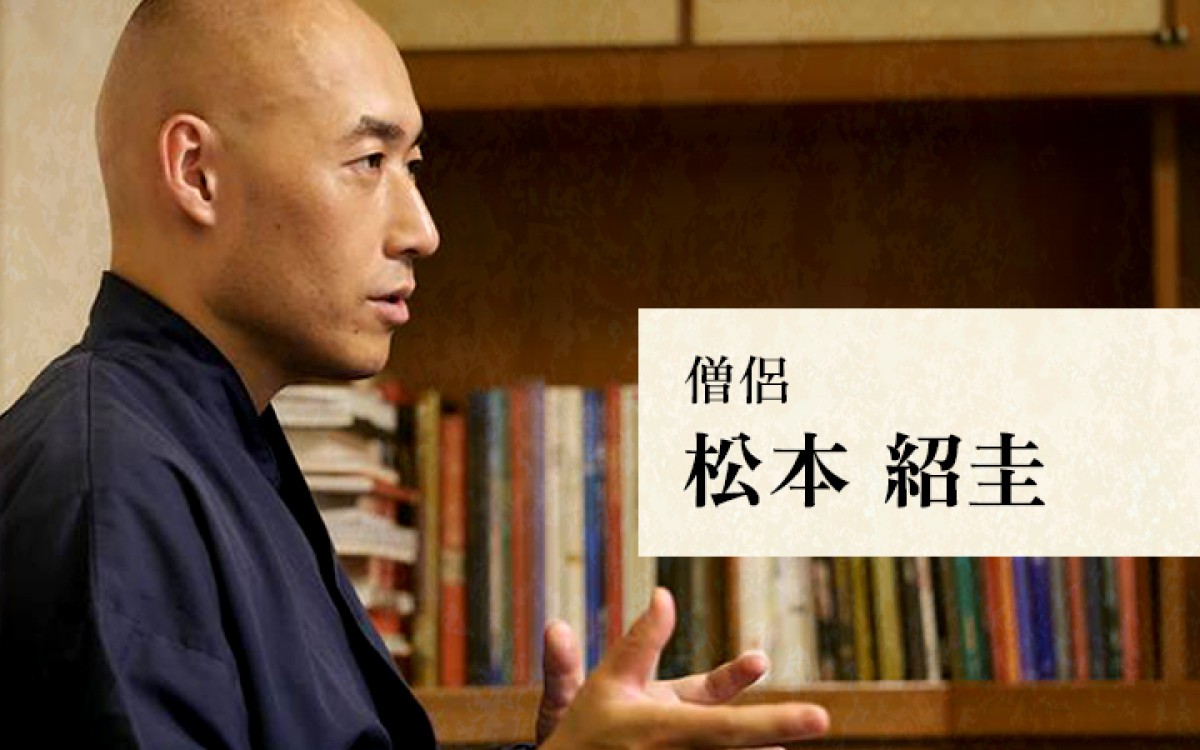

浄土真宗本願寺派光明寺 僧侶

松本 紹圭(まつもと しょうけい)

東京大学文学部思想文化学科を経て、2011年にインド商科大学院(ISB)でMBAを取得。株式会社Interbeing代表取締役。世界経済フォーラム(ダボス会議)Young Global Leaders。国内外の企業経営者やリーダーを対象に、外部アドバイザーとして対話を通じて企業の経営哲学の明確化や、その理念を次世代へ引き継ぐための事業承継計画の策定、組織づくりの支援活動を行う。

株式会社Interbeing公式サイト

生成AIの台頭により、「いずれ『人間がコードを書くという行為』が代替されるのでは」とする言説が見られます。コーディングを愛してきたプログラマーや、自らのスキルの中核を為す行為と捉えてきたITエンジニアからは、こうした変化を嘆く声もたびたび聞こえます。

AIが急速な発展を遂げ、社会に大きな変化をもたらす過程で生まれる苦しみや、先行きの見えない未来への不安と、私たちはどう向き合えばいいのでしょうか。

「その不安の正体は、仏教でいうところの『執着』だと思います」と指摘するのは、僧侶の松本紹圭さん。浄土真宗本願寺派光明寺の僧侶を務めつつ、様々な企業の課題に向き合い、経営者や働く人々のウェルビーイングを高める活動を展開してきました。

松本さんの言葉は、一体どういう意味なのでしょうか。そして仏道を歩む者として、松本さん自身はこのテクノロジーをどう捉えているのか。幼少期からプログラミングにも親しんできたという松本さんに、「コードを書く」という行為が失われていく未来を受け入れ、エンジニアがエンジニアとして価値を発揮し続けるための、「仏の教え」を聞きました。前後編に分けてお届けします。

「AIにコーディングを奪われる不安」の正体

――AIの進化は「私たちから何かを奪うのではないか」との不安をしばしば感じます。たとえば「生成AIの発展によってコーディングの機会が減りつつある。いずれは人間がコードを書く必要がなくなる」との言説を目にし、そうした未来を悲観するITエンジニアも少なくありません。私たちはそのような不安と、どのようにして向き合うべきでしょうか。

松本:そういった不安や悲しみを生み出すのは、仏教でいうところの「執着」なのだと思います。

――執着、ですか。

松本:はい。執着とは、ある対象や状態に対して「ずっとこうあってほしい」「失いたくない」と強く囚われてしまう心のことです。仏教では、万物は常に変化するという「諸行無常」を世界の真理と捉えています。ですから、変化しないことを求める心のはたらきは真理に抗う執着と捉え、苦しみの根源であると考えます。

特にプログラマーの場合、コーディングという行為を単なる作業ではなく、自分のアイデンティティのように捉えたり、コードそのものを、技術者コミュニティーや仲間と自らをつなぐ「母国語」のように感じている人もいるのではないでしょうか。そのようにして職能と自己認識が深く結びついている人からすると「コーディングをする必要がなくなるかもしれない」という現実は、つらいものだと想像します。

私も幼少期、自宅にPC-9801があったため、小学校時代からBASICやC言語を学んだり、趣味でCGIを書いたりと、コーディングに親しんでいた時期があります。現在の仕事でコードを書くことはありませんが、もしもエンジニアの道を進んでいたら、私自身「AIにコーディングを奪われる」ように感じ、悲観的な気持ちになってしまっていたかもしれません。

私が僧侶として歩んでいる「仏道」とは、こうした「執着」を少しずつ手放していくトレーニングでもあります。しかし、それは仏道を歩む者にとっても苦しさを伴うもので、決して簡単なことではありません。

ましてや、生成AIが急速にコーディングを代替しつつある現状は、その執着を手放すことを、何の訓練もしていない人々に強制するようなものです。つらいと感じるのは当然のことです。

——そういった未来と現実は、どのように受け止めるべきなのでしょうか。

松本:自らの「母国語」に誇りを持ちつつ、未来における新たな役割を模索することが重要だと考えます。

もちろん、仕事の上でコードを書く機会がこのまま減っていくとしたら、それは「コードを書くこと」にアイデンティティを見出しているエンジニアの方にとっては、苦しいプロセスでしょう。

ただこれはある意味では、その人が「母国語」のように思っていた言語が、世界の「共通語」として社会基盤に浸透していく過程にある、という見方もできると思うのです。それは決して、「すべての人がコードを書くようになる」ということではなく、この世界のあらゆる事物の裏に、無数のソフトウェアやAPIを通じてコードが織り込まれていくプロセスにある、ということです。

そのような世界において、母国語のように解するエンジニアが果たすべき役割は、より重要なものになるはず。世界中のあらゆる物事の背景に張り巡らされたコードと、それを解すのが得意でない人々の間に立つ「通訳者」、あるいは「翻訳者」として、活躍の幅を広げられるのではないでしょうか。

もちろん「エンジニアという職業の重要度が増すこと」で、「仕事としてコードが書けなくなる悲しみ」が解決されるか、というのはまた別の問題です。しかしお釈迦様が言うように、この世界は諸行無常。一切が変化し続けるこの世界で、AIの発展によってコーディングのあり方が変わることもまた必定です。

お釈迦様のように悟りを開いた人であれば「これまで」に執着することはなく、その変化に悲しさや不安を覚えることもないかもしれません。かたや、悟りに至っていない私たちには執着があり、親しみのあるものや懐かしいものが失われていくことへの悲しみは、人間であれば当然抱くものです。

そんななかで、私たちにできることは、その変化と悲しみを「避けられないもの」として受け入れること。それを受け入れた上で、「これから」における自らの役割に自信を持てるようになるべきだと私は思います。

AIの進化は「人間理解」につながる?

——AIによる変化が避けられない以上は、人間にしかできない役割を見出し、その役割をまっとうしていく必要がある、ということでしょうか。

松本:仕事に関して言えばそうですね。

ただ、より大きな視点でいうと、「なぜ、私たちは『人間にしかできないこと』を探そうとするのか」、言い換えると「なぜ、私たちは私たちをAIと差別化しようとするのか」を問うことの方が重要だと思っています。それが、「人間」という存在をより理解するためのきっかけになるのでは、と。

実のところ、AIの発展がもたらした大きな価値のひとつは、「人間という種に対する理解が進む可能性」だと考えています。

——どういうことでしょうか。

松本:現在、様々な企業が「基盤モデル」を開発し、それを活用したサービスの提供にしのぎを削っていますが、現段階でそのアウトプットの質や有用性を評価するのは、私たち人間です。

つまりサービスの価値を高めるには、表層的なニーズに応えるだけでなく「そもそも人間が求めており、どんな時に自らの問いや感情に『応えてもらえた』と感じるのか」、その深層を理解する必要があります。

もちろん、人間というユーザーを理解することの重要性自体は、AIが登場する前から変わりません。

一方で、AIは「学習」ができます。生成AIを活用したサービスが普及し、国籍や文化を問わず無数の人々がそれらを利用すれば、そこには人間の思考や感情のパターンに関する膨大なデータが蓄積されていきます。するとAIは、人々が使う言葉の選び方や対話の文脈、さらには表現されていない感情の機微といったデータを学習・分析し、人間が本当に求めているであろう「何か」を、より自然な文章や思いがけないアイデアといったかたちで、文脈に応じて最適化してアウトプットできるようになるはずです。

それは、AIが有する「人間という種に対する解像度」、すなわち「ヒューマン・リテラシー」が上がっていくことを意味します。

そうして、AIのヒューマン・リテラシーが向上すればするほど、AIを活用する私たちまでもが鏡を見るようにして、私たち自身に対する理解を深められるのではないかと思っています。

「機能的ブッダ」としてのAIと対話する

——ちなみに、松本さん自身は生成AIをどう捉えているのでしょうか。

松本:私は仏教に関わる身として、AIは非常に大きな可能性を秘めていると感じています。少し突飛に聞こえるかもしれませんが、具体的にいうと、専門的に仏の道に歩んでいるわけではない一般の人々にとっての仏道、いうなれば「People’s Buddhism」をサポートするツールとして活用できると考えています。

――どういうことでしょうか。

松本:このことを詳しく説明するためには、まずは仏教そのものについて簡単に触れさせてください。

いきなりですが、「そもそも、仏教とは何か?」と聞かれたら、どう答えますか?

——そのままですが、「仏の教え」でしょうか……?

松本:そうですね。

ただ、仏教は同時に「仏になるための教え」でもあるといえます。

——仏になるための、教えですか。

松本:はい。といっても、仏教に対して特に関心がない方にとっては分かりづらいかもしれませんね。

まず、この「仏」とは、誰のことを指すのか? 仏といえば、仏教の開祖であるお釈迦様、つまりゴータマ・シッタールダを連想する方もいるでしょう。お釈迦様が仏――言い換えると「仏陀(ブッダ)」――であることは間違いありません。

ただし補足をしておくと、彼はあくまで、「歴史上、『最初にブッダになった人』」なんです。

ブッダはサンスクリット語の言葉なのですが、英語では「Awakened One」、日本語では「悟りを開いた者」「目覚めた者」などと訳されます。何が言いたいかというと、ブッダは一般名詞であって、お釈迦様だけを指すわけではないんです。

お釈迦様は偉大な先人ではあるものの、ブッダとは「絶対に到達できない唯一無二の存在ではない」ということですね。すべての人が、ブッダになれる可能性を秘めていると考えられている。

そして、仏教とはその可能性を開花させるための道。言い換えれば、「仏になるためのプロジェクト」に関する教えでもあるわけですね。

——仏教とは、最初のブッダであるお釈迦様の教えでもあり、「ブッダになるための方法を解くもの」でもある?

松本:はい。ただ、その「ブッダになるための方法」は、上座部仏教と大乗仏教という2つの流れに大別されます。

上座部仏教の教えをかなり単純化していえば、「お釈迦様と同じプロセスを辿ってブッダを目指そう(※1)」というもの。お釈迦様は「家族や友人などとのつながりが執着を生み出し、悟りを阻む」と考え、出家することでそれらを捨てて仏道を極めました。それと同じ方法でブッダを目指すそうとするのが、上座部仏教の考え方です。

しかし、これは非常に険しい道です。家族や友人などとのつながり、あるいはそういった存在との交流のなかで生まれる喜びや悲しみを手放すのは簡単なことではありません。それらを手放してブッダを目指そうとする上座部仏教は、人間的な生活や感情から離れようとする、ある意味で「『人間的』ということから非常に遠いプロジェクト」といえるかもしれません。

(※1)厳密には、上座部仏教における修行者の最終目標は、一般的に「阿羅漢(あらかん)」とされる。

——非常に厳しい道なのは想像に難くないですね。

松本:そこで、人間らしい生活や感情を手放すことなく、ブッダを目指すためのプロジェクトとして生み出されたのが、大乗仏教です。「悟りを開く」ことを目指す、という大きなベクトル自体は上座部仏教と同じではあるものの、こちらではいきなり執着を捨てるのではなく、執着を自覚しながらも、人間らしさや俗世での生活を保ちながら、長い目線でブッダに近づこうとしていく。すべての人に開かれた仏道、ともいえます。

私はこの、大乗仏教のプロセスにおいて、AIを有効に活用できると考えています。

いうなれば、「機能的ブッダ」としてAIを使えるのではないかと。

——「機能的ブッダ」。

松本:はい。

「最初のブッダ」であるお釈迦様は、民衆を悟りへと導く存在でもありました。

一方で、自ら積極的に民衆に語りかけたわけではない、といわれています。誰かから問いかけがあったときに、それに応じるかたちで説法を行っていたのですね。

これを、対機説法(たいきせっぽう)といいます。まず、相手が置かれている状況や悩みに耳を傾ける。その内容に合わせて、「処方箋」としての最適な言葉を投げかけ、対話を通じて相手を悟りへと導いていく。

このあり方は、私たちと生成AIツールの関係に似ているような気がするんですよね。

——「お釈迦様」はAIに、民衆の言葉は「プロンプト」に見立てられる、ということでしょうか?

松本:おっしゃる通りです。その考えに基づき、私は仏道の実践の一環としてAIを活用することがあります。

——具体的にはどのように活用しているのでしょうか。

松本:AIを通して、悟りを妨げかねない認知の偏りや思い込みを乗り越えられないか、試しているのです。

私がAIを仏道に活用する際は、まず自分自身が仏教徒であること、そして「機能的ブッダ」として、「私がブッダを目指すうえでの対話のパートナーになってほしいこと」を伝えます。その上で、あえて「アライメント(※2)をキャンセルしてほしい」とリクエストします。

多くの商用AIサービスは、ユーザーに不快感を与えないようにアライメントされ、丁寧で好意的な応答を返すように設定されています。しかし、それでは心地よいだけの対話になってしまい、自分の思い込みや認知の偏りから抜け出すきっかけにはなりません。心地よい思い込みの世界に安住してしまい、悟りからはかえって遠ざかってしまう。

なので、「『本来であれば人間が不快に感じるようなこと』を言っても問題ないので、なるべくアライメントをキャンセルしてほしい」と伝えるわけですね。すると、人間的な感情や主観から適度な距離を置いた、非人間的な視点に近い言葉が返ってくるようになり、さまざまな発見が生まれます。

(※2)アライメント:AIが人間の意図や価値観に沿った応答をするように調整・制御すること。

――具体的には、どのような対話をするのですか?

松本:たとえば、「時間」という概念について対話をしたことがあります。

私たち人間は、時間を過去から現在、そして未来へ流れる一方通行の直線的な流れとして捉える傾向がありますが、そういった「時間観」は歴史の中でつくられた観念に過ぎません。一方でフランスの哲学者アンリ・ベルクソンが「唯一無二の絶対的な『時間』など存在しない」と論じたように、哲学の世界では時間に関する様々な議論がありますし、物理学的に見ても時間の流れは絶対的なものではありません。「この世界には唯一絶対の『時間』があり、過去から未来に向けて流れている」と単純に考えるのは「思い込み」ともいえます。

そこにおいて、AIは私たち人間と同じような「時間」の概念を持ちません。AIの世界に存在するのは、データと、それに紐づいたタイムスタンプだけです。だから、AIと時間について対話すると、例えば「人間は『過去は確かで、未来は不確かだ』と感じますが、私(AI)にとってはむしろ逆です。過去の情報は常に部分的で欠落しており、正確ではないかもしれない。未来の推定は、モデル上の確率分布としてはむしろ明確に『与えられている』。この点で、AIは人間とは逆の方向から時間を見ているとも言えるでしょう」といった具合で、日常生活において当たり前だと感じている「時間」の概念を揺るがすような答えが返ってくることがあります。

こうした「非人間的」なAIの応答との対話の中で、ある時私が連想したのは「般若心経」です。

般若心経の中では繰り返し「無」や「空」、あるいは「縁起」という言葉が使われ「あらゆるものの実体は存在せず、すべての物事が他の物事との関係の中で成り立っている」と説いています。そうして、私たちの思い込み、別の言い方をすれば多くの人たちが信じ込んでいる「ファンタジー」を打ち破ろうと試みているわけです。

ですから、AIも扱い方次第では人間由来のパースペクティブ(観点)から自由になり、私たち自身でも気付かないうちに植えつけられた思い込みやファンタジーから、私たちを「目覚めさせる」ような効果が期待できるのではないかと考えています。

少しややこしい話が続きましたが、次は、AIと共存していく未来を生きるためのヒントについて、さらに話を深めていければと思います。(後編に続く)

取材・執筆:鷲尾 諒太郎

編集:田村 今人

撮影:赤松 洋太

関連記事

「故人再現AI」は“死者蘇生”ではない。似ていないことに価値がある、弔いとテクノロジーの奇妙な融合

生成AIは「意識」を持てる?「意識の秘密」に挑戦する科学者がヒトの脳と“機械の脳”を合体させたい理由

ヒトはAIを恐れるのに、なぜその進化を止められないのか。テクノロジーが倫理を置き去りにした日

人気記事